В статье рассматриваются вопросы радиационной защиты экипажей летательных аппаратов. Также рассматривается проблема утечки темпорально-резонирующих протонов.

Предпосылки к созданию проекта

Первую действующую установку термоядерного синтеза построил Д.И. Менделеев в 1870 году. Это описано в статье Термояд для “Петра Великого”. Принцип действия был несложен. Как известно, главным препятствием термоядерного синтеза является кулоновский барьер. Для его преодоления нужна очень высокая температура. Но было найдено более удачное решение. Ионы водорода пропускались через темпоральный резонатор Чебышева и попадали в обычную воду. Где и происходило слияние ядер

p + p → ²D + e+ + νe + 0.42 Мэв

Такие установки стали применяться на крупных морских кораблях.

Тем временем в отделе аэродинамы был построен первый самолет. Это описано в статье

Модернизация самолета Можайского. Самолет имел паровой двигатель и прошел цикл летных испытаний к 1885 году. К тому времени Можайский вышел в отставку, но работы по конструированию самолетов продолжались.

Еще через 15 лет, то есть к началу 20-го века научились делать компактные водородные реакторы. Возникла идея установить такой реактор на самолете. Что дало бы огромную дальность полета.

Тогда уже знали о радиации, и понимали, что летающий термоядерный реактор — это очень опасно и дорого. Забегая вперед скажем, что именно из-за этих причин ядерные самолеты не получили широкого распространения. Эти проблемы были вполне предсказуемы, поэтому описываемый термоядерный экранолет строился исключительно как экспериментальная машина.

Термоядерный экранолет

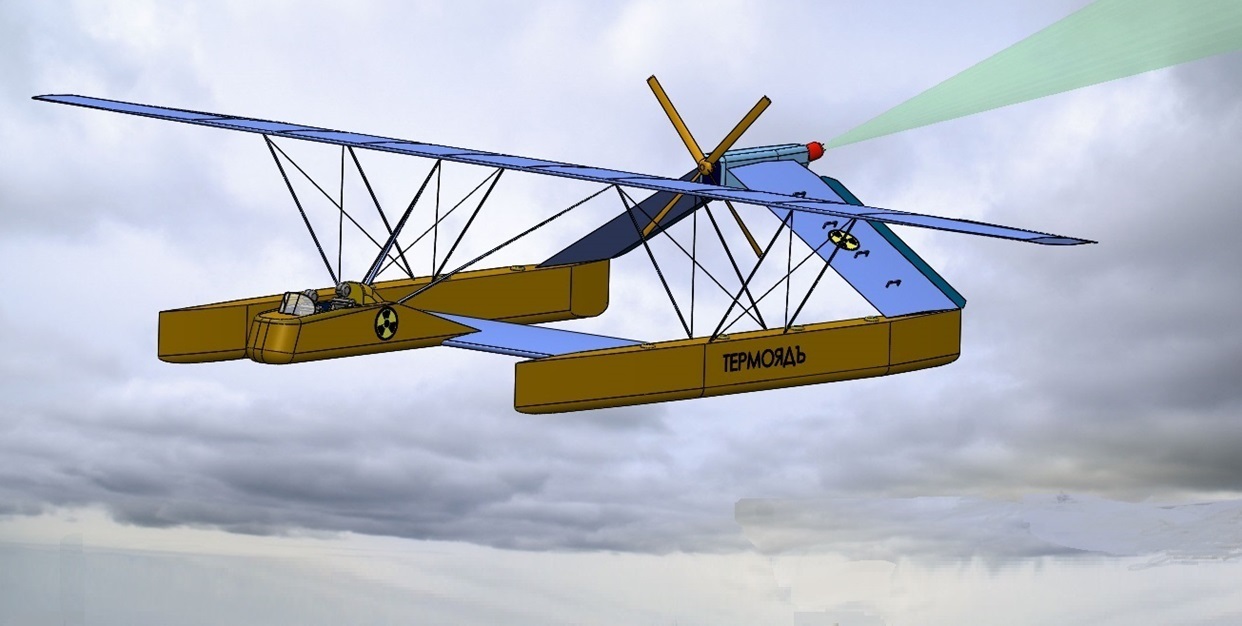

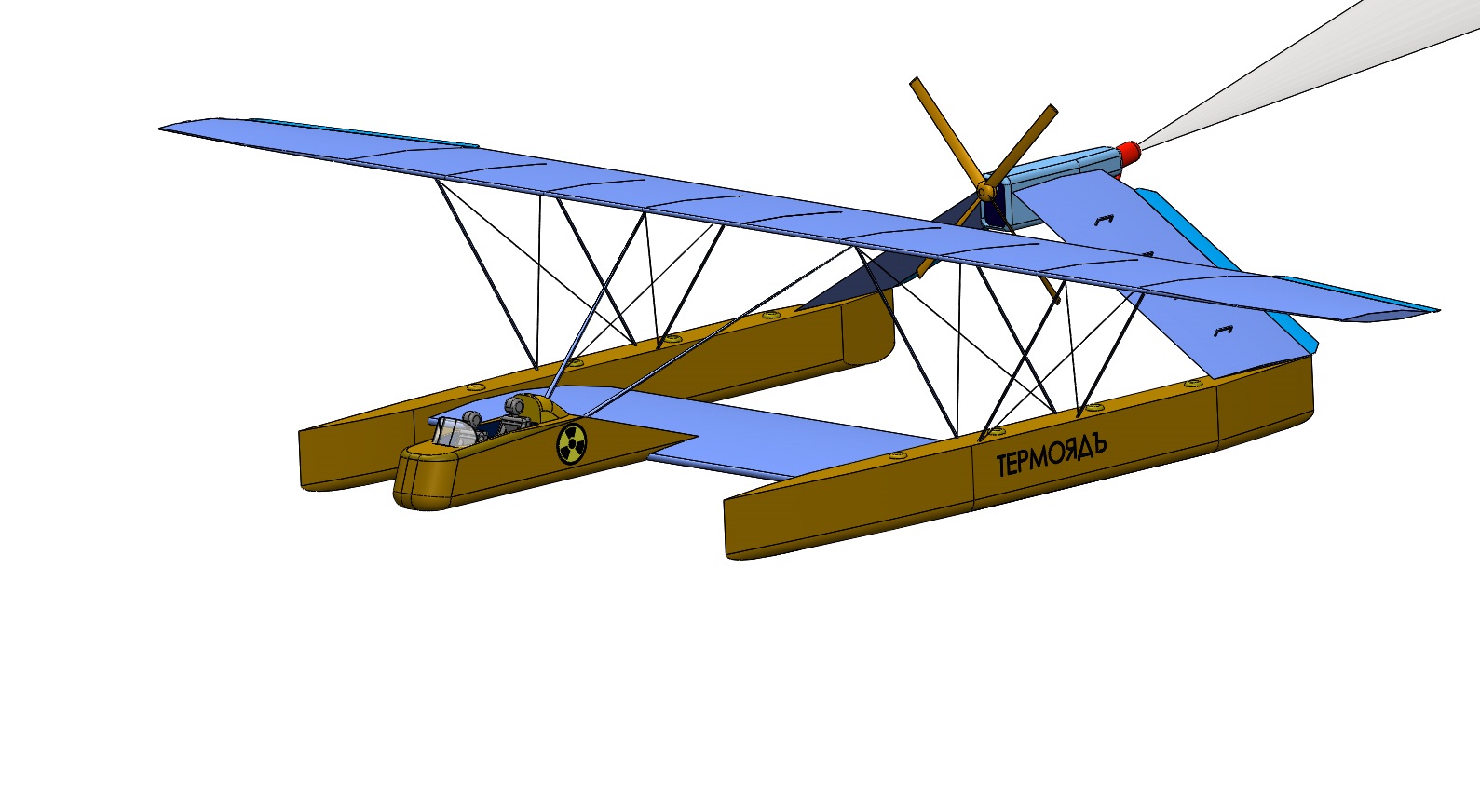

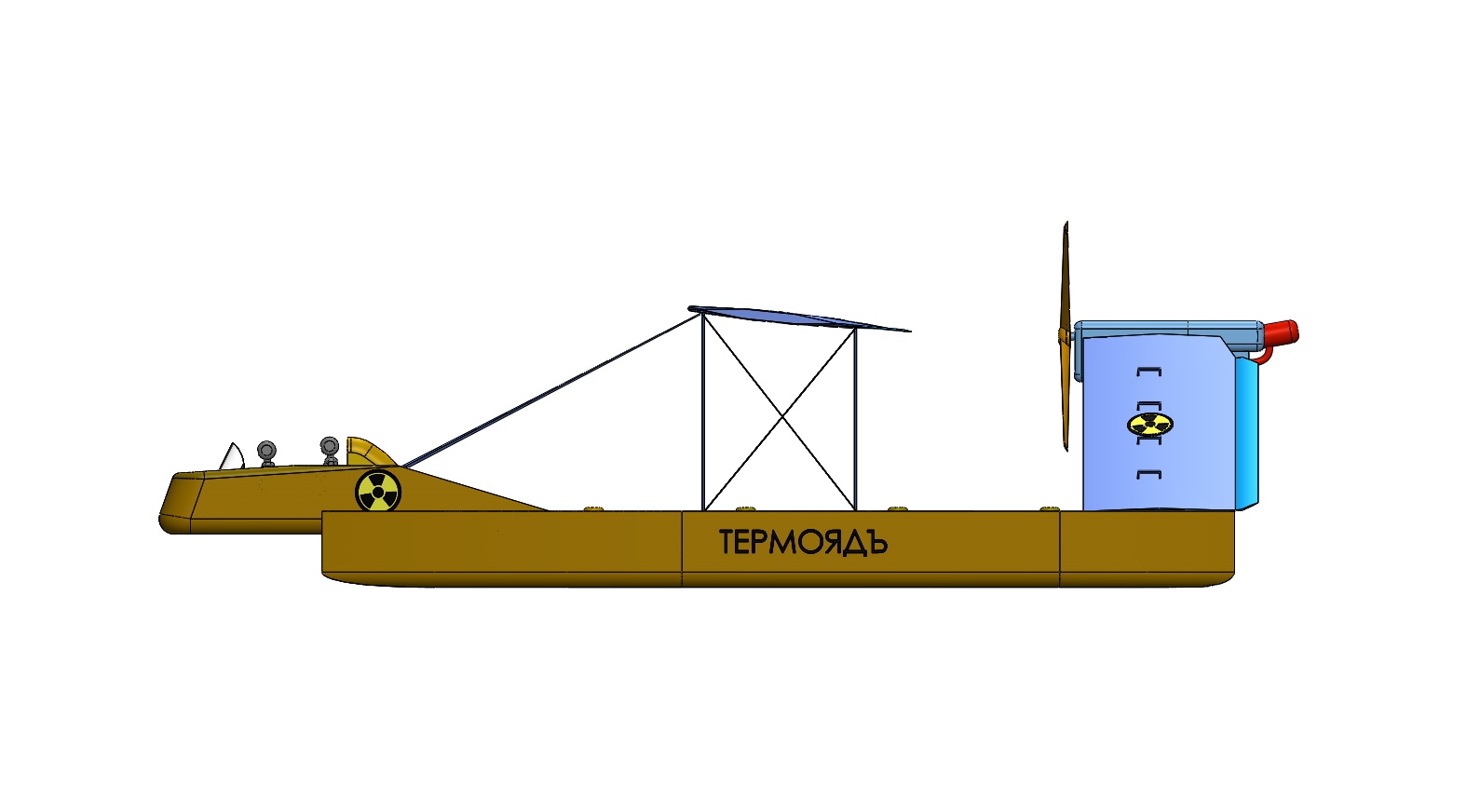

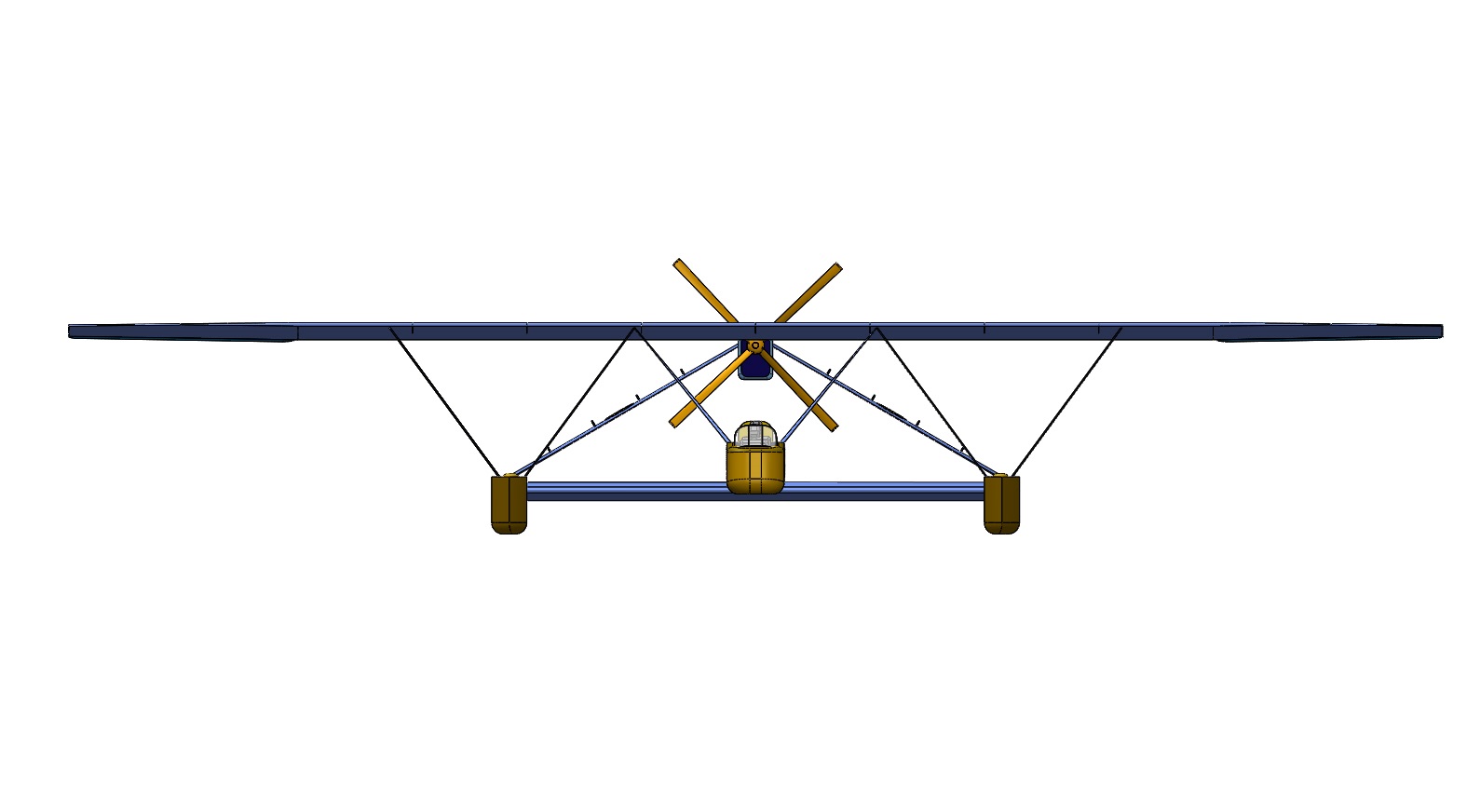

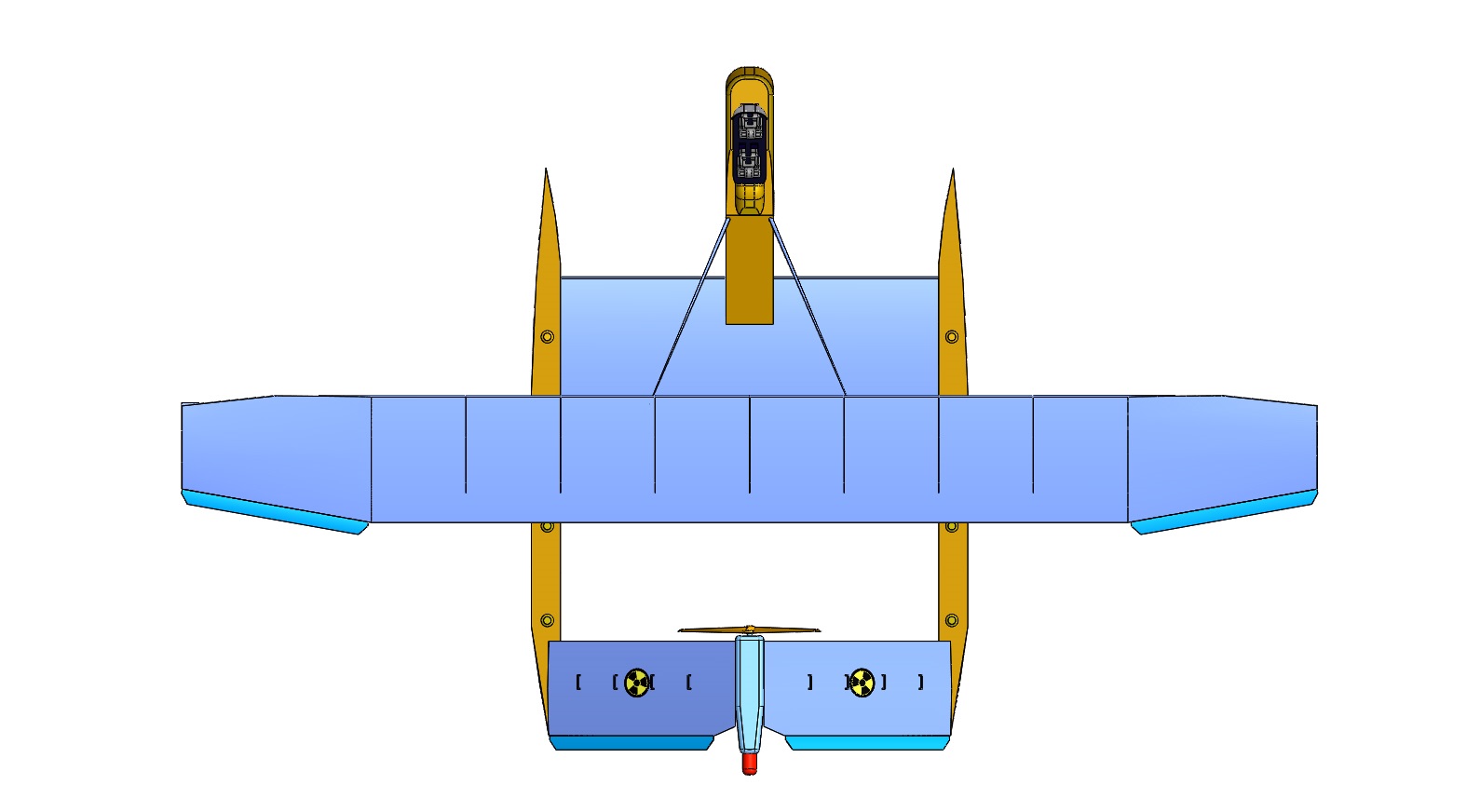

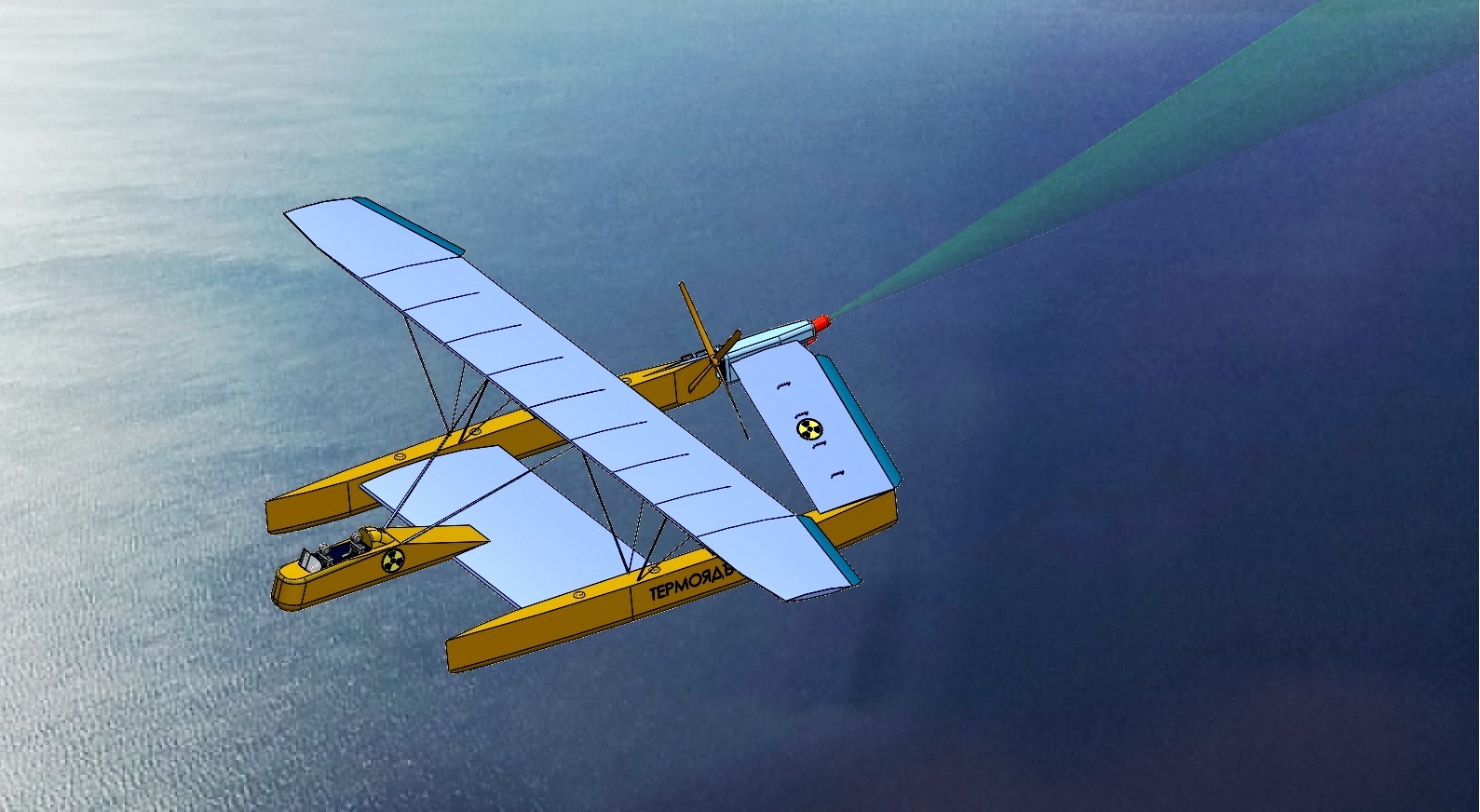

Машина представляла собой двухбалочный полутораплан с обратным V-образным хвостовым оперением.

Каркас корпуса и крыльев — преимущественно деревянный, обшивка — шпон, полотно, жесть. Хвостовое оперение — цельнометаллическое.

Размах крыльев — 24 м.

Мощность двигателя — до 270 лс.

Взлетный вес — до 4000 кг.

Скорость — 100…120 км/ч.

Экипаж — два человека, управление сдвоенное.

Расчет радиационных полей

Этот раздел необходим для раскрытия темы. Но так как он перегружен цифрами и расчетами, то желающие могут сразу перейти к выводам в конце раздела.

Исходные данные

Мощность реактора тепловая — 1 МВт

Дистанция до второго пилота — 12 м.

Масса пилота — 50 кг.

Отсюда можно рассчитать —

Мощность гамма-излучения. В современных атомных реакторах на долю гамма излучения приходится не более 10% всей энергии. Примем, что мощность излучения реактора экранолета составляет 100 кВт.

Мощность излучения, приходящаяся на проекцию фигуры пилота рассчитывается чисто геометрически. И составляет 27 Вт.

Мощность поглощенной дозы составляет 0,75х27 = 20 Вт

Удельная мощность составляет 20/50 = 0,4 Грей в секунду, что примерно равно 40 рентген в секунду. Или 144 килорентген в час.

Смертельная доза считается 100 рентген, эту дозу пилот получит в течении 2,5 секунд работы реактора. Если не будет установлена защита.

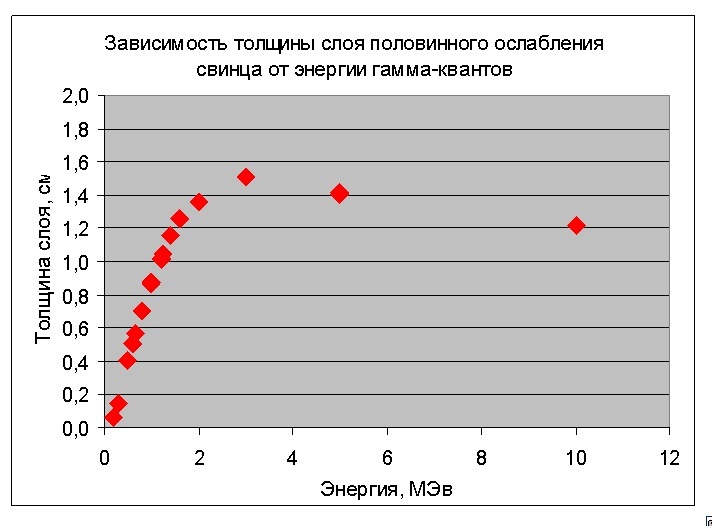

Рассчитаем мощность облучения с учетом защиты. Тут следует учесть, что эффективность защиты очень сильно зависит от спектра излучения. Чем мягче спектр, чем легче требуется защита. Например — вот реальные данные для свинца.

Этот график объясняет почему люди, работающие с серьезной радиацией очень удивляются, когда на флюрографии им дают тонюсенький свинцовый фартук. Они то привыкли к другой защите. Но там и радиация другая. А на флюрографии спектр мягкий.

Какой же спектр у термоядерной реакции? Мы знаем, что полная энергия реакции 0,47 МЭв. Значит гамма квантам большей энергии просто неоткуда взяться. Будем считать, что энергия равна 0,47 МЭв.

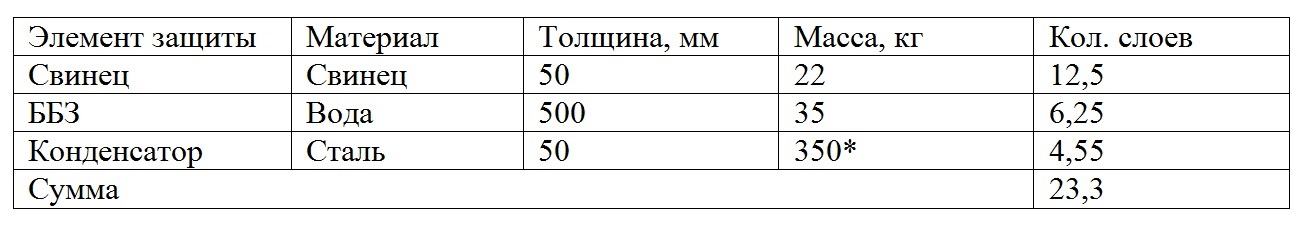

Тогда слои половинного ослабления для разных материалов будут такие —

Свинец — 4 мм

Сталь — 11 мм

Вода — 80 мм

Воздух — 62 м.

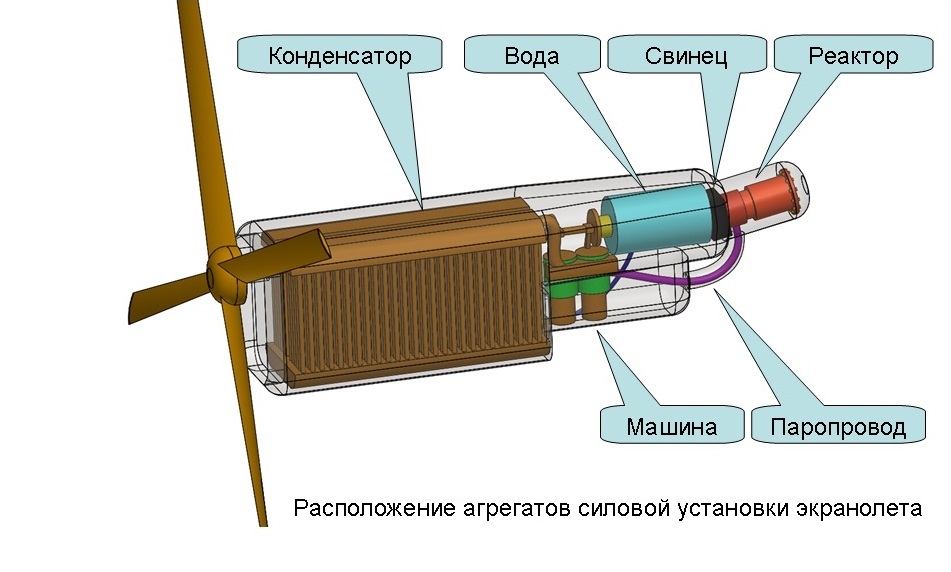

Рассмотрим конструкцию силовой установки.

Как видим, элементы биологической защиты (свинец, бак с водой) а также паровой конденсатор установлены так, чтобы загораживать кабину пилотов от реактора.

*Обратите внимание, что масса собственно защиты составляет всего 57 кг, что вполне позволяет разместить ее в силовой установке самолета. Масса конденсатора намного больше, но конденсатор в любом случае необходим для парового самолета, а функция биозащиты для него побочная. Хотя и вовсе нелишняя.

Итак, данная биологическая защита обеспечивает ослабление мощности излучения в ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ раз.

Второй пилот получает мощность дозы 14 мР/ч.

В соответствии с требованиями норм радиационной безопасности НРБ-76/87 для второго пилота допускается годовой налет в 357 часов.

Первый (передний) пилот получает еще меньше — 3 мР/ч, так как сидит на метр дальше от реактора, а главное, потому что его заслоняет второй пилот.

Ура! Нам удалось защитить экипаж самолета от смертельной радиации.

Но сколько получат техники на аэродроме? Ведь мы защитили только кабину пилотов, а все остальные направления оставлены без защиты. Там, правда, есть корпус реактора, но этим можно пренебречь.

Техники не должны приближаться к работающему реактору ближе, чем на несколько сотен метров. При таких дистанциях уже надо учитывать поглощение в воздухе.

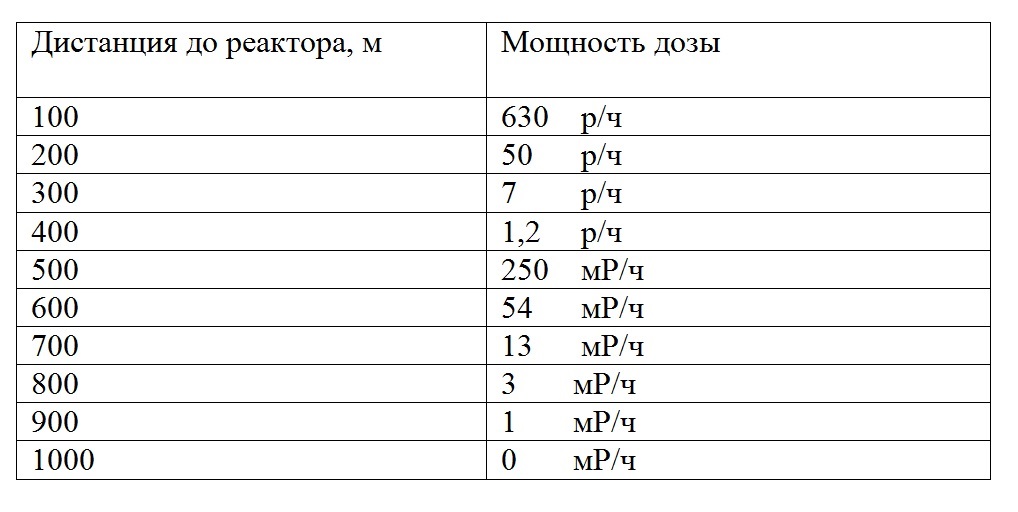

См таблицу.

Из таблицы видно, что безопасное расстояние для аэродромного персонала — 500 м от реактора. А лучше — километр.

Выше говорилось, что хвостовое оперение выполнено цельнометаллическим. Из жести на стальном каркасе. Как бы ни не хотелось перегружать хвостовую часть экранолета, где и так стоит двигатель массой 700 кг, но пришлось на это пойти.

Потому что мощность дозы в области хвостового оперения составляет 20 МР/ч. (двадцать мегарентген в час). Дерево редко применяется в ядерной технике, поэтому данных для радиационной стойкости дерева в справочниках нет. Но вот бумага теряет прочность при дозе 40 млн рентген. Очевидно, то же будет и с деревом и с холстом — развалится через пару часов полета.

Можно, конечно, поставить круговую биозащиту. Но весить она будет под тонну. Для маленького самолета нереально. Жестяное оперение будет намного легче.

Выводы.

Реактор создает очень мощное гамма-излучение.

Разумная биозащита позволяет полностью защитить пилотскую кабину.

В остальных направлениях излучение реактора остается опасным на дистанциях менее 500 м.

Проблема утечки протонов

Гамма-кванты — не единственный вид излучения, испускаемый термоядерным реактором.

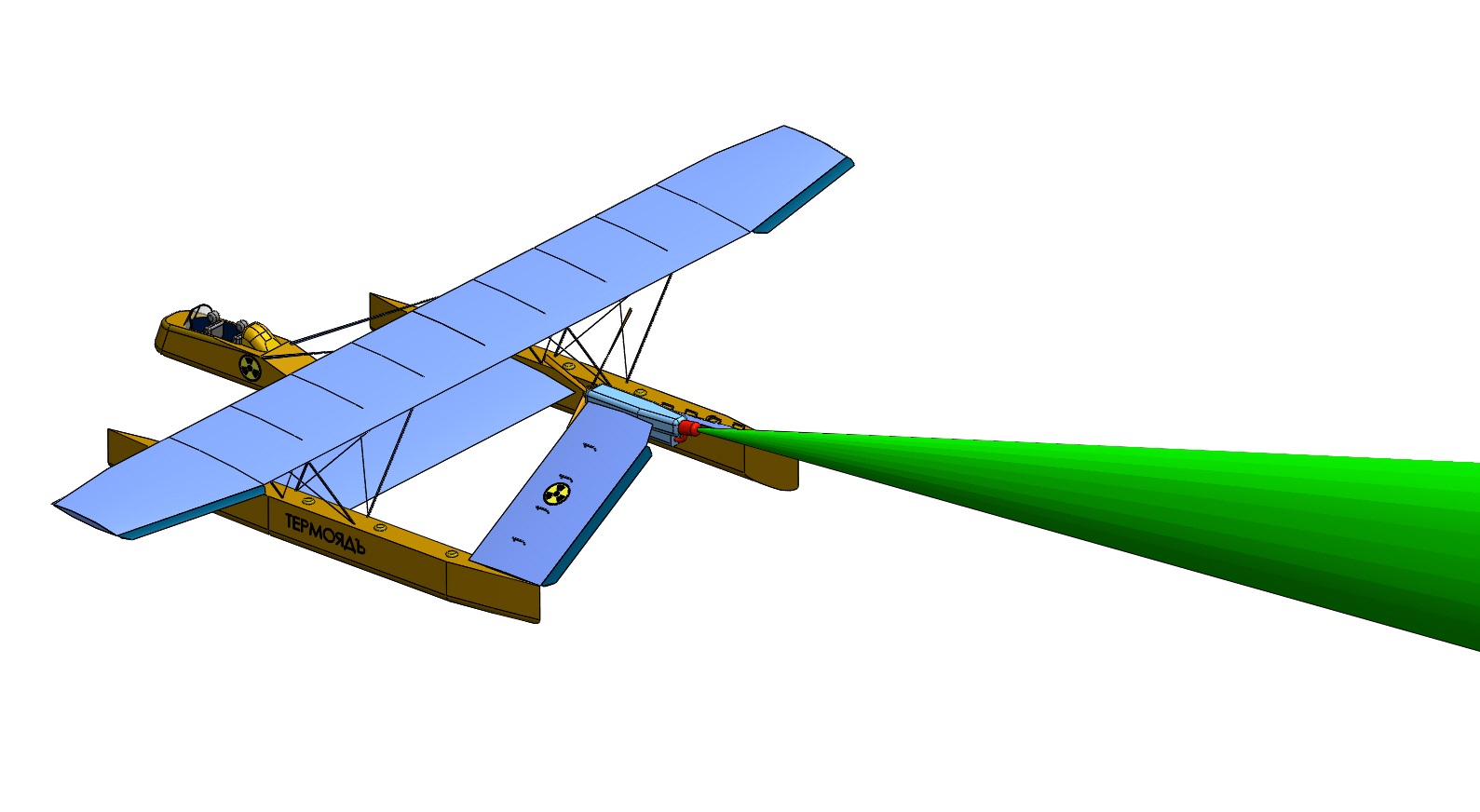

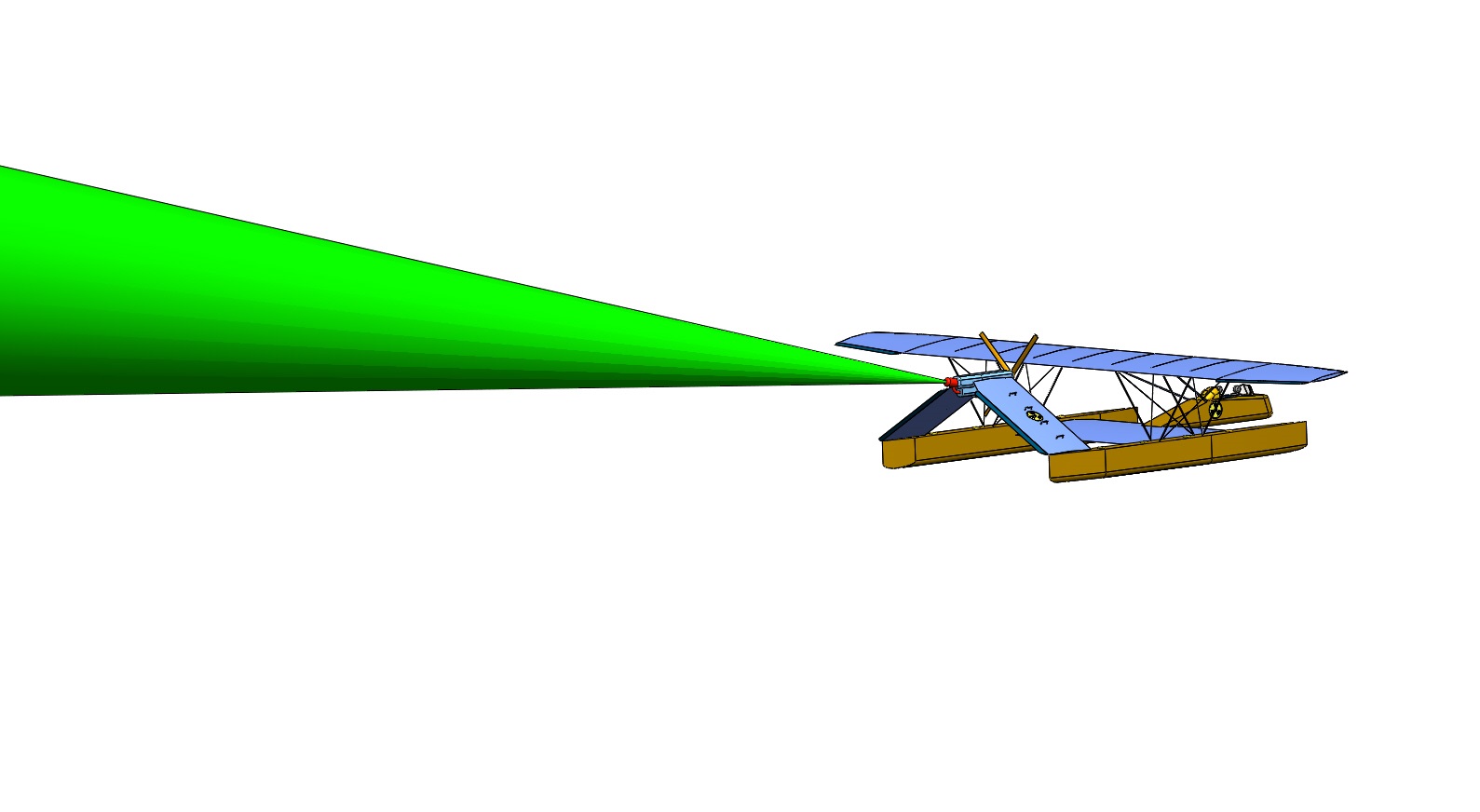

Дело в том, что авиационный реактор вынужденно получился очень коротким, и на такой длине не все темпорально-резонирующие протоны успевают прореагировать с питательной водой. И те, которые не прореагировали, пролетают сквозь крышку реактора и образуют так называемый конус утечки. На картинках конус утечки окрашен в зеленый цвет. Конус утечки можно увидеть благодаря слабому зеленому свечению, по природе сходному с низким полярным сиянием. Можно сказать, что в выхлопную трубу вылетает несгоревшее термоядерное топливо. И догорает уже в воздухе. Экипажу это повредить не может, так как выхлоп направлен строго в противоположную сторону от пилотской кабины. Ось реактора специально имеет угол возвышения 10º от горизонтали чтобы на взлете конус утечки не касался поверхности озера.

Длина шлейфа зависит от метеоусловий, прежде всего, от влажности воздуха.

Если воздух влажный, то протоны чаще сталкиваются с атомами водорода, и шлейф получается яркий, но короткий. Порядка 100 м. Если воздух сухой, то шлейф бледный и длинный, до 1 км.

То, что в атмосфере происходит остаточная термоядерная реакция, вряд ли сильно обрадует защитников окружающей среды. Но хуже всего то, что если в конус утечки попадет человек, то термоядерная реакция начнется прямо в его теле. Мощность реакции будет невелика, но надо еще учесть коэффициент качества. Этот коэффициент показывает насколько больше вреда приносит излучение при той же мощности. Для гамма-излучения это единица. Для нейтронов – 10. Для альфа частиц – 20. Для термоядерного синтеза – все 50 если не больше. Человек даже не успеет понять отчего умер. Этот эффект называется “смерть под лучом”, и это очень неприятно. Не зря светящийся шлейф, образующийся за хвостом экранолета прозвали «Зеленая смерть». Это название появилось после первого пробного запуска двигателя, когда на берегу нашли жареную ворону, неосмотрительно залетевшую в конус утечки.

Понятно, что даже просто взлет экранолета с поверхности озера становится нетривиальной задачей и требует исключительных мер безопасности.

И в качестве мелких неприятностей надо упомянуть, что в ночное время светящийся конус утечки демаскирует экранолет, что плохо для военного разведчика. Ну и то, что крышку реактора желательно менять на новую через каждые сто часов работы. Радиационное охрупчивание.

На корабельных термоядерных установках таких проблем не было, поскольку факел реакции полностью находится внутри реакторного объема и утечки практически нет. Плюс круговая свинцовая оболочка и дополнительная железо-водная защита.

На авиационном реакторе такую защиту поставить нельзя.

Но не все так печально. Через несколько лет частоту темпорального резонатора удалось поднять с 1 до 100 ТГц, в результате сечение взаимодействия возросло и было обеспечено полное “сгорание” топлива. Проблема утечки была решена

Эксплуатация

Всего было построено два экземпляра экранолета.

Первый экземпляр имел обычный паровой котел, работающий на керосине. Мощность паровой машины составляла 200 лс, скорость полета — до 100 км/ч. Эта машина предназначалась для отработки «авиационной» части проекта. Взлет, посадка, режим экраноплана, установившаяся циркуляция, курсовая устойчивость, продольная устойчивость итд. Испытания проходили на полигоне на озере Копанском и прошли успешно. Полный запас топлива в 400 л обеспечивал продолжительность полета в 4 часа. В целом машина получилась удачной и впоследствии была передана в отряд морской авиации в качестве разведчика. Также можно было использовать экранолет для проведения поисково-спасательных операций. Рассматривался вопрос об выпуске небольшой серии паровых экранолетов. Но от этого отказались, так как появились более дешевые и совершенные бензиновые машины.

Второй экземпляр имел термоядерную силовую установку. Его испытания также были успешными. Был получен очень ценный опыт, так что свою задачу экспериментальной машины термоядерный экранолет выполнил.

Но вопрос о его дальнейшем использовании остался неясным. С известными эксплуатационными ограничениями его можно было бы использовать в качестве сверхдальнего разведчика.

Для демонстрации возможностей термояда был запланирован беспосадочный трансатлантический перелет до Бразилии. Так как от Копанского до Рио-де-Жанейро лететь пять суток, то необходимо было убедиться в том, что машина и экипаж выдержат такой перелет. Для этого было выполнено несколько продолжительных полетов над Балтийским морем. В ходе этих полетов неожиданно обнаружилось, что по возвращении бортовые часы экранолета расходятся с береговыми часами. При том, что и те и другие часы идут точно.

Было сделано предположение, что термоядерная установка может замедлять или ускорять течение времени. Это, конечно, не является непреодолимым препятствием при полете через океан. В конце концов, можно воспользоваться широтной навигацией. Бразилия большая – не промахнешься.

Но эффект требовалось исследовать более подробно. В ходе исследований выяснилось, что причиной ухода времени была та самая утечка протонов. Эта утечка создавала мизерную реактивную тягу, менее одного миллиграмма. Но вектор тяги не был строго ортогонален оси времени. Мог быть немного развернут в прошлое или будущее. Поэтому машина во время полета потихоньку дрейфовала соответственно в будущее или прошлое.

Можно было устранить или радикально уменьшить утечку. Можно было попытаться довернуть вектор тяги чтобы уменьшить темпоральный дрейф. Но при неправильной юстировке можно было бы наоборот, значительно увеличить дрейф, тогда за час полета набегала бы невязка не в несколько минут, а в несколько лет или столетий.

И пока господа ученые думали над тем, как бы победить эффект сползания во времени, об этом эффекте узнал Отдел по борьбе с попаданцами. И наложил лапу на весь проект. Оказывается, именно этот отдел курирует абсолютно все программы, связанные с перемещением во времени.

О дальнейших работах над летательным аппаратом, способным перемещаться во времени ничего не могу рассказать потому что не знаю. Но даже если бы знал, то не имел бы права рассказывать — все эти работы засекречены до сих пор.

прикольный пепелац

Спасибо. Положил в раздел Альтернативная авиация. Хотя для таких аппаратов может быть надо было бы завести раздел под названием «Ужасы стимпанка»

+++++++

Обожаю траву такого сорта! +

Дружище! У меня у одной из научных установок на работе энергия ~0.5Мэв мощность 10 кВт там защита 10мм свинца + 80мм стали!!! Ты/вы где-то сильно просчитался!

Про конструкцию «реактора» я даже начинать не стану.

И в чем ошибка? Слишком толстая защита? А что это у вас за установка? 10 кВт это полная мощность или по гамма? Также нужно уточнить это пиковая мощность или постоянная, и имеется ли у установки ограждение.

Конструкция реактора обыкновенная — водородный термоядерный с темпоральным резонатором.

Это полная, постоянная мощность. Что за установка — это не важно. 0,5Мэв это очень большая энергия и мощность в Ватт,ах тут не причём.

Поглощённая доза измеряется в Грэях и пересчитывать через Ватты её биологический эффект на человека безграмотно.

В современных рентгеновских аппаратах энергия примерно 0,1Мэв при незначительной мощности поэтому вам и накладывают на пояс коврик из просвинцованной ткани толщиной сантиметр — этого достаточно что бы снизить дозу в разы(но не убрать окончательно).

При вашей энергии ~0.5Мэв частицы разгоняются настолько сильно что преодолевают некий порог после которого становятся более опасными.

К примеру профессиональные дозиметры не меряют дозу электронов с энергией ниже 0,125Мэв!

А при энергии 0,5Мэв нужно 100мм стали и свинца что бы прожить больше суток.

Простейший пример — если взять кипятильник в руку мощностью 10кВт с температурой 30 градусов С, то держать в руке его будет — приятно.

Если снизить мощность в 5 раз, но поднять температуру в 5 раз — то держать его в руке будет уже не приятно!

Здрасте-пожалуйста. Грей — это поглощенная доза в джоулях на килограмм. Если вы весите 50 кг и поглощаете поток гамма радиации мощностью 20 Вт, то вы получаете 0,4 Грея в секунду.

!

?

Не понял вашу мысль.

аэродинамический дурдом, не говоря про то что такое центровка самолета судя по всему автор близко не слышал.

Ошибаетесь. Нижнее крыло передвинуто вперед именно затем, чтобы при переходе с режима экраноплана к режиму нормального полета не нарушалась центровка.

Хорошо вопрос чем вы противовесили ядрен мотор в попе.

Я не говорю про альтернативную аэродинамику экраноплана которую вы изобрели. Экрано биплан, однако, до этого даже Алексеев не додумался.

центр тяжести почти совпадает с центром подъемной силы (я не буду писать про среднюю аэродинамическую хорду крыла и процент от нее который обзывают центровкой), у вас тяжеленный мотор в попе. и ничего равного по массе в носу.

Лодки типа, две до/тонких балки не обладающие маломальским водоизмещением, нижнее крыло должно быть над водой а не под водой.

Наберите в Гугле — Экраноплан — Алексеев , узнаете кто папа «Каспийского монстра», и почему до второй половины 20-го века не смотря про то что про экранный эффект был ранее известен реальных летающих экранопланов не было. Даже в Штатах Александре Липпише поднял на крыло свой экраноплан в 60-х.

Вы определитесь у вас экраноплан или самолет у них разная аэродинамика.

И V образное перевернутое проблемное хвостовое оперение которое кроме перфекционистов от аэродинамики почти не используют.

За центр тяжести согласен. Надо двигать крыло назад см рис. Водоизмещение лодок при осадке 0,3м составляет примерно 4000 кг, так что нижнее крыло над водой. Экранный эффект используется для облегчения взлета и для экономичного режима полета на спокойной воде. Вообще — самолет. Про каспийского монстра слышал. У меня тоже монстр, хотя и маленький.

А покрасили бы механизм в зеленый цвет — лишних

дурацкихвопросов бы не было.Маленький каспийский монстр. Получилось как «маленький бенгальский тигр». Созвучно как мин. 🙂

Вопросы то как раз не дурацкие, а по делу. Опять же, Алексеева вспомнили. Еще можно вспомнить паролет Казанцева, работающий на быстролетящих нейтронах — «Пар с триумфом возвращался в авиацию»

И кстати — самый принципиальный вопрос Вы опять таки проигнорировали!

Слово

дурацкиебыло зачеркнуто. 😆Но я сказал еще и про «лишние» вопросы.

Критики они такие. Им только дай покритиковать. Они вполне квалифицированно раскритикуют любое предложение.

Критикует тот, кто не умеет. Тот, кто умеет, хвалит. (ц) :silly:

Неужели не полетит?

Зато удобненько в стопоходящее на двух……шассях…… 😉

Как обычно бывает у любителей, автор забыл о побочных реакциях слияния. Основная реакция производит «горячие» ядра дейтерия, а с ними…

D+D=>He3+n (50%)

И полетели горячие нейтроны, со всеми прелестями вроде малополезности свинцовых щитов и наведённой радиации. А если серьёзно, анейтронный термояд — вещь в принципе полезная, но в рамках стандартной физики нерабочая.

D+D=>He3+n (50%)Да, эта реакция возможна, но D будут быстро остывать на ядрах легкого водорода. Поэтому вопрос сколько горячих ядер D сольются. Может быть, их будет очень мало.

Недостаточно быстро. Для быстрого остывания масса ядер наполнителя должна быть примерно равна массе опасных осколков, а здесь двойной зазор. И вообще основной способ торможения заряженных осколков — это тормозное излучение, а не прямые столкновения. А тормозное излучение в лёгком замедлителе работает очень плохо. Нейтроны будут, на уровне не менее один нейтрон на 15000 слившихся ядер, как ни продувай активную зону. Ибо дейтерий, с которым будет сталкиваться горячий дейтрон, есть и в природном водороде. Так что, учитывая множитель 10 для биологического эффекта нейтронов по отношению к гамма, пилоты будут набирать смертельную дозу где-то за час. Конечно, можно делать и нейтронные щиты (на основе воды или нефти), но тогда общий бюджет массы для щитов можно смело умножать на десять. К примеру, американцы в проекте NEPA/ANP так и не смогли разработать противонейтронный щит, влезающий на самолёт по массе. А у них были турбореактивные двигатели, а не паровые машины низкого давления с пропеллерами.

Вообще, если соблюдать хоть какой-то реализм, лучше остановиться на буксируемом термоядерном реакторе. В режиме экраноплана метров десять под водой, а в режиме самолёта — на конце троса/кабеля метров на триста. Тогда требования к щиту сильно ослабляются. Если совсем по-стимпанковски — то вместо электрического кабеля можно даже шланг с паром. Горячим, радиоактивненьким!

Да, действительно. Будут реакции на природном дейтерии. Но еще часть горячих D может вступить в реакцию p+D, она безнейтронная. Поэтому есть надежда, что нейтронов будет поменьше.

Для соблюдения реализма первоначально предполагалось построить чистый экраноплан с гребным винтом и реактором, погруженным в воду. Но у него есть опасность несанкционированного подлета, и если защита мгновенно не остановит реактор, то экипаж погибнет. Опасно, и хотелось бы нормальный летающий самолет.

Буксируемый реактор — это как то слишком радикально. Можно сделать как у Казанцева — длинный самолет, реактор в самом хвосте, а пар по трубе идет к двигателям. Тогда и центровка будет нормальная и можно нейтронных щитов установить.

Да я вообще-то насчет шланга пошутил. Сочетание механических нагрузок, требований к герметичности, коррозионной стойкости и радио стойкости — трудная комбинация. Такой трубопровод придётся делать как минимум частично из циркония для устойчивости к вызванной радиацией хрупкости. Пусть уж лучше провода будут. Или на худой конец паровая турбина с длинным валом.

Насчёт аварийного выключения реактора — физика здесь сильно альтернативная, так что ограничения не заданы. Но по описанию схема разгона протонов не тепловая и не механическая, так что должна включаться и выключаться много быстрее, чем обычный ядерный реактор. А удерживать глубину погружения или запускать аварийную остановку можно автоматически гидростатом, как в торпеде Уайтхеда.

Ну вот. А я прикинул, что паропровод длиной метров 200 будет интересным решением. Только не для самолета, а для дирижабля. Провода при той же мощности легче, но все портит генератор/эд. Длинный вал будет еще тяжелее и по надежности хуже.

Защита срабатывает быстро. Но вдруг не сработает? И потом, экраноплан с гребным винтом это не летательный аппарат, а плавсредство. Немного не то.

Посчитал вклад реакции на природном дейтерии методом конкурирующих линий. Результат удивительный — исходная мощность 2…5 МЭв гамма квантов составляет 1/10000 от общей мощности гамма излучения. И вроде можно пренебречь. Но после прохождения слоя защиты высокоэнергетические кванты дают в 5 раз больше, чем все остальные. И еще нейтроны.

Как же я все это упустил, хоть статью переписывай. Да что уж теперь то, экранолет все-равно забрали спецслужбы.