Эта статья, как бы продолжение предыдущей, в которой АИ отличается от РИ тем, что в 1935 году, СССР начал, и сразу же форсировал, выпуск танка БТ-7, – самого удачного танка семейства БТ, ставшего в АИ РККА основным.

Выпуск танка «качественного усиления» Т-28 так же был увеличен до максимальной загрузки танкового участка ЛКЗ.

При этом, в СССР отказались от производства признанного бесперспективным, лёгкого танка Т-26 («Мавр сделал своё дело…), а занятый в программе его выпуска 174-й танковый завод им. Ворошилова, перепрофилирован на выпуск САУ на шасси БТ (причём первые САУ собирали на базе устаревших БТ-2 в ходе их капремонта) и мощных быстроходных арттягачей. И то и другое в весьма значительных количествах.

Со временем, по мере насыщения войск танками БТ-7, танки предыдущей модели БТ-5 предполагалось, сперва, передать кавалерии, а потом, постепенно перевести в разряд учебных. Когда нибудь…

Все уже выпущенные танки Т-26 (а это около 4 тыс. машин, в т. ч. более 1200 двухбашенных), по мере их замены новыми БТ-7, будут изыматься из боевых частей, и переводиться в категорию учебных.

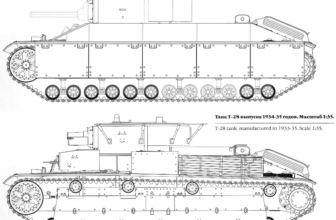

10 тяжёлых пятибашенных танков Т-35А, что успели собрать на ХПЗ и передать армии в 1934 году (плюс два выпущенных ещё ранее прототипа Т-35-1 и Т-35-2), сбагрили Политуправлению РККА с единственной функцией – демонстрировать мощь РККА на московских парадах. А когда по износу, «пятиглавые драконы РККА» не смогут делать даже этого – все они дружно отправятся в музеи (где им самое место). Участок ХПЗ, где собирались те Т-35А, в 1935 году передали под сборку арттягачей «Коминтерн».

Вроде бы здравую (сугубо на первый взгляд!) идею, использовать выпущенные Т-26 в качестве шасси для специальных машин, пришлось отвергнуть — шасси Т-26 для этого было во всех отношениях слабым, недостаточно вместительным и грузоподъёмным. Усиливать и увеличивать его, не имея двигателя подходящей мощности, было просто бессмысленно. Да и качество Т-26, первых лет выпуска, откровенно хромало. А вот в качестве учебных, они могли служить ещё… вплоть до естественного износа.

Далее, речь пойдёт о продолжении развития линии БТ… Или замене БТ на новый танк. Сразу предупреждаю самых дотошных – всё что пойдёт дальше, это не на 100% РИ, а «плавный переход» к АИ.

Т-34 начинался как очередная модернизация танка БТ. БТ-9 должен был получить привод на все колёса кроме передних двух — управляемых и башню, годную под установку 45 или 76 мм пушки. Бронирование предполагалось, по возможности, усилить до непробиваемости из крупнокалиберного пулемёта. Так же, предполагалось оснастить «девятку» дизельным двигателем – если конечно сам дизель будет к этому готов.

Забавно, но это была уже «вторая попытка». Ведь первые дизеля, испытывали ещё на танках БТ-5, а башню на БТ-7 планировали так же установить годную для установки 76 мм пушки. Но, тогда «не срослось», первая попытка не удалась. Дизелю ещё предстоял длинный путь доведения до серии. С трёхдюймовкой тоже случился облом. Поэтому БТ-7 пришлось довольствоваться башней с вооружением от БТ-5. Главным отличием БТ-7 от БТ-5, стал двигатель М-17, вместо снятого с производства М-5.

Теперь, предполагалось осуществить всё задуманное! Плюс несколько усилить броню – ради чего собственно КГ-ход и заказывался с приводом уже на все неуправляемые колёса. Ведь БТ-7, с его массой более 14,2 т. и приводом всего лишь на самые задние катки (по одному с каждого борта), колёсно-гусеничным был уже довольно условно – только при «особо благоприятных условиях» и то не слишком долго. А новый БТ-9 задумывался в массе аж до 15 тонн.

Но, был и другой путь.

К 1937 году, металлургам СССР, наконец-то удалось довести ресурс гусеничных траков и пальцев, до величины, позволявшей отказаться от колёсного хода, весившего не мало, к тому же, существенно усложнявшего конструкцию и делавшего её менее надёжной. Да и стоил колёсно-гусеничный БТ не мало! Вот и возникла, аж у самого наркома обороны К. Е. Ворошилова, гениальная идея, сделать «удешевлённый» и «облегченный» вариант чисто гусеничного БТ, массой не более 13 т.

Примерно как раз в это самое время, на ХПЗ появился новый начальник танкового КБ товарищ М. И. Кошкин – награждённый орденом за свой вклад в разработку КБ «Спецмаштреста» опытного КГ танка Т-46, который по задумке заказчика, должен был заменить и Т-26, и БТ и, возможно, даже Т-28!

Танк Т-46 с трудом, но всё же разработали и даже приняли на вооружение. Но, в серию он не пошёл. КГ-привод оказался слишком сложным, а танк оказался слишком дорогим, притом, что ни по вооружению, ни тем более по бронезащите, он не имел никаких преимуществ над уже имеющими танками РККА (помимо обычного вооружения, в башню за каким-то буем, втиснули огнемёт, а бронезащиту даже уменьшили).

В общем, никому такой замечательный танк (ну, раз разработчиков наградили, а танк приняли на вооружение – значит замечательный!), оказался на фиг не нужен, и вместо него, Ворошилов и предложил разработать «облегченный» и удешевлённый чисто гусеничный БТ. (Ну, чем не тема для отдельной АИ?).

На БТ-9, Кошкин, поначалу, работал, прежде всего, над новым КГ-ходом, предполагая вообще оставить всё остальное как на БТ-7. Но, когда возник запрос от самого наркома обороны на чисто гусеничную версию, он ухватился за эту идею с огромным энтузиазмом. Кошкину вполне хватило геморроя с КГ-ходом ещё на Т-46.

А тут, сперва зам, а потом и новый начальник АБТУ комкор Д. Г. Павлов на массе совещаний, по обобщению опыта Испанской войны, начал активно продвигать идеи создания танков с противоснарядной бронёй и мощным вооружением.

И это тоже было Кошкину «в жилу» — т. к. он успел поработать и над не слишком удачными толстобронными опытными версиями Т-46 (Т-46-3) в КБ «Спецмаштреста». Из этих работ, в конце концов получился т. н. «малый танк тяжёлого бронирования» Т-46-5 (Т-111). Танк этот был сугубо опытным (как говорят некоторые специалисты: «ходовым макетом») и для принятия на вооружение РККА не годился в силу массы препятствий, прежде всего, конструктивного характера – которые уже тянули за собой большие технологические, эксплуатационные и даже концептуальные проблемы.

По этой причине, Павлову не удалось пробить постановление о выпуске хотя бы опытной партии таких танков для всесторонних армейских испытаний.

А ещё, на ХПЗ хорошо помнили и разработки своего главного танкового конструктора Тоскина – в начале 30-х, присланного УММ РККА в Харьков из Москвы специально для освоения танка Кристи в серии, и разрабатывавшего как его советскую версию – тот самый БТ, так и танки уже на базе БТ…

Одной из тех «передовых» разработок Тоскина была пятикатковая версия БТ в виде «лёгкого среднего танка» с 76 мм пушкой.

В общем, «легко как дважды два» сведя все эти важнейшие факторы вместе, в танковом КБ ХПЗ (уже очевидно, что не на пустом месте, и не в виде гениального «озарения» одного лишь Кошкина), возникла идея разработать параллельно с новой КГ версией БТ (уже БТ-20, поскольку хитрющая задумка Кошкина впарить армии под видом БТ-9 тот же БТ-7, но с приводом на шесть колёс, армию категорически не устроила), и чисто гусеничный вариант. Поначалу, более лёгкий – о котором говорил Ворошилов. Т. е. отвертеться от колёсной версии, Кошкину в этот раз не удалось.

Но, в итоге, приняли предложение чертовски настырного Павлова, о создании гусеничной версии не более лёгкой «ворошиловской», а наоборот, более тяжёлой чем КГ – лучше защищённой, годной под установку 76 мм пушки, на «тоскинском» пятикатковом шасси.

Вот так проект БТ-20 превратился в два проекта – КГ А-20 и гусеничный А-20Г (переименованный в А-32).

Причём Павлов не был «революционером» — оголтелым сторонником сугубо гусеничного танка — он считал вполне допустимым иметь в армии обе версии – у каждой есть свои преимущества, «своя ниша», и каждый более к месту в соответствующих условиях. Тот же КГ А-20, имевший на колёсах гораздо больший запас хода и на них же, умевший двигаться, не издавая лязга-грохота гусениц, мог служить и для разведки и для усиления конницы.

Кошкина такое задание вполне устраивало – новый колёсный привод у него и так был уже почти готов, зато появилась возможность получить личный кайф от разработки «нормального» гусеничного танка. Поэтому, когда военные усомнились, что ХПЗ осилит в заданные сроки разработку обоих вариантов, и предложили выполнить эти разработки по очереди – сперва КГ (на замену БТ-7), а потом и гусеничный (возможно на тот случай, если у разработчиков танка «заменителя» Т-26 ничего путного не получится – что для «Спецмаштреста» было обычным делом), он уверил военных, что его КБ и завод, вполне потянут разработку обеих моделей параллельно и в заданный срок уложатся. Сталин поверил заводчанам и поддержал их.

Ну и когда в процессе разработки и испытаний появилось некое «коллективное» предложение использовать весь конструктивный запас пятикаткового А-32 для усиления бронезащиты до настоящей противоснарядной (на чём особо настаивал Павлов), мы и получили тот самый Т-34 (сперва А-34). Благо испытания, что догруженного балластом А-32, что уже «противоснарядного» А-34, не выявили абсолютно никаких дополнительных проблем с ходовкой, по сравнению с «ни рыба — ни мясо» исходным А-32.

Вот тока отсутствие дополнительных проблем, к сожалению, вовсе не отменяло проблем, доставших Т-34 в наследство от того А-32. А они были…

Понятно, что выполняя своё обещание успеть разработать два танка (А-20 и А-32), Кошкин очень спешил, что стало причиной целого букета всевозможных недоработок, существенно ограничивавших эффективность Т-34. И всё тот же Павлов, требовал доработать танк, пророчески говоря, что мы дорого заплатим за выпуск «недостаточно боеспособной машины».

Но, с одной стороны, завод уже во всю пинали, требуя новые танки немедленно и как можно больше, а с другой, танковое КБ ХПЗ – возглавляемое уже Морозовым, наверное, рассчитывая на новые премии и госнаграды, доработку Т-34, превратило в НИОКРЫ по новому танку Т-34М который очень постепенно, «тихой сапой», «вырос» из насущной необходимости устранения недостатков Т-34.

В самом деле! Чего тут заморочиваться и мелочиться – если в Т-34 недостатков столько, что их полное устранение однозначно приведёт к появлению нового танка?! Поэтому Т-34 «лечили» не так как нужно, а так, как получится, параллельно с его выпуском – чтоб не дай Бог тот выпуск не снизить! Все надежды были на «светлое будущее» с расчудесным Т-34М.

В итоге – Т-34 встретил ВОВ «хромым», «слепым» и «глухим», а его «лечение» от детских болезней затянулось, поскольку на первый план вышли те конструктивные изменения, что повышали не столько его боеспособность, сколько технологичность – т. е. снижение трудоёмкости и себестоимости. Печаль. Большую часть косяков Т-34, удалось качественно устранить только в модели Т-34-85 – ставшего тем самым знаменитым «танком-победителем».

Ну, а теперь уже совсем-совсем АИ.

В нашей АИ, танков у РККА меньше (Т-26 с 35 года не выпускаются и постепенно переводятся в категорию учебных), зато много САУ и арттягачей, а танкистов и командиров механизированных частей обучают намного качественнее. Они знают себе цену и их авторитет в РККА намного выше. Выше настолько, что отслужившие срочку резервисты, получили право возвращаться в свои части на учебные сборы и даже по мобилизации! Благо лучшие танковые подразделения ЛВО, МВО и ХВО (на территории которых, собственно, танки и производились) теперь были крупными учебными центрами – базами, где готовили лучшие кадры для автобронетанковых войск. При каждой базе имелась танковая бригада постоянной боеготовности, а матчасти было заскладировано на целую механизированную дивизию, в которую разворачивались «элитные» бригады постоянной боеготовности по объявлении мобилизации.

После ГВ в Испании, боевая ценность «жестянки» БТ была поставлена «сообществом танкистов» под большое сомнение – какую бы максимальную скорость не развивал танк, для стремительно размножающихся в армиях всего мира скорострельных малокалиберных пушек (противотанковых, танковых, зенитных) он всё равно был лёгкой добычей (не настолько, конечно как «неуклюжая картонка» Т-26, но, тем не менее…). Настало время разработать танк с противоснарядной бронёй! («Вон хранцузы и нагличане – уж во всю ними перевооружаются! А мы, чё, рыжие что-ли? Нам тоже жить хотца!»).

Так же подтвердились «мечтания» от 1935 года по усилению вооружения БТ более универсальной и более эффективной чем «сорокапятка», 76 мм пушкой. Благо 76 мм калибр – наверное, единственный, не «удушающий» снарядным дефицитом. А полковые пушечные «патроны» выпускать или дивизионные – промышленности было абсолютно фиолетово – какие закажете, таких и нахерачит. Это-ж не бронебой! Да и с бронебоями проблему, на самом деле, решить было не так уж сложно, если не пытаться пробить лбом стену – мучаясь с дорогущими и «высокотехнологичными» ББС-ами, а едва осознав «неподдающийся» преодолению дефицит оных, параллельно развернуть массовый выпуск «эрзац» бронебоев серии СП («сплошной»), которые были гораздо проще, дешевле и которые, кстати, во время ВМВ составляли большую часть бронебойных снарядов едва не всех основных стран участников. И никто не жаловался! Зато, что может быть проще – приварить бронебойный колпачок к обычной копеешной учебной болванке… (Богатые страны, ещё сверху аэродинамический колпачок пришпандоривали). Так чего стесняться? Разработать такие не сложно. Вот и начнём их массовый выпуск уже в том же 37-ом. А нормальных, «настоящих» ББС, пусть промышленность наращивает выпуск, по мере возможности.

Главным «генератором» и «лоббистом» всех этих требований, как и в РИ, был вернувшийся из Испании героем (во всех смыслах слова), Павлов.

Но! Теперь (напоминаю, уже с 1935 года АИ – а сейчас на дворе уже 1937-ой!) – РККА «заказала» конструкторам не новую КГ-«жестянку» А-20 и не «ни рыба, ни мясо» (уже не лёгкий, но ещё и не средний) А-32, а самый что ни есть полноценный средний танк. И, в отличие от громоздкого трёхбашенного «комода» Т-28, танк годный для массового выпуска. Пусть не прямо сейчас, а хотя бы перспективе (которую ещё надо подготовить).

А поскольку массовость зависит, прежде всего, от технологичности, в конструкции нового танка велено было использовать по максимуму «достижения» уже имеющихся серийных машин – хотя выбор был, увы, не велик.

Эту задачу, КБ ХПЗ получило уже осенью 37 г. – когда в РИ, «заказчика» ещё добрые пол-года (как минимум!) во всю «колбасило» между «концепций и конструкций»…

И что же получилось?

Напрягаем воображение и представляем себе АИ Т-34… с прямыми бортами. В самом деле, нафига их наклонять-заваливать, создавая «искусственную тесноту», если в атаке, борт находится к противнику под очень острым углом, что УЖЕ работает как наклон брони? Чтоб подставить борт под обстрел с минимального угла, а тем паче под прямым углом, надо оказаться от противника настолько близко, что всё равно уже никакой наклон бортовой брони не поможет – да и в нижней части корпуса его всё равно нет, ни у АИ Т-34, ни у РИ.

Широкий (без завалов наклонной брони) корпус, позволит унифицировать новую (разработки того же 1937 года) коническую башню Т-28 с трёхдюймовкой, с башней нашего Т-34.

Да-да, башни у них будут унифицированы под комфортный погон 1610 мм и очень скоро получат новую 76 мм полуавтоматическую пушку Л-10.

Что? Большой башенный погон точить не на чем? Серьёзно? Вообще-то есть на чем… Но, даже если того что есть недостаточно, давайте не устраивать «плач Ярославны» по этому поводу, а просто заранее КУПИМ у проклятых буржуинов пару станков, которые снимут проблему. Всё равно ХПЗ уже стоял на пороге масштабной реконструкции, под которую, загодя, закупалось огромное количество самого современного оборудования. Дураки, которые вечно ссатся перед страшной проблемой закупки оборудования (даже пары лишних станков!), почему-то тупо игнорят факт, его постоянных и опупенно масштабных закупок. В СССР, если на достаточно высоком уровне, ставилась какая либо задача, под неё выделялись соответствующие ресурсы и она, безусловно, решалась!

Броня. Новая коническая башня Т-28 имела броню в 25 мм. Это не так много и явно недостаточно, чтоб считаться противоснарядной. Но! Толще мы ПОКА делать не умеем (а ведь ХПЗ тогда только начинал реконструкцию для массового выпуска танков массой аж до 35 т. и под неё заказывали и ПОЛУЧАЛИ массу самого современного оборудования – того самого, без которого никогда не получилось бы развернуть массовый выпуск Т-34).

Тоже и Мариупольский металлургический. Не получая нового оборудования и не осваивая новых технологий, он никогда не сумел бы обеспечить массовый выпуск Т-34.

Нам же ещё предстоит реконструировать не только ХПЗ (183-й танковый завод), но и 174-й завод им. Ворошлова в Ленинграде, чтоб он своевременно смог так же перейти с выпуска САУ и мощных арттягачей на шасси БТ, на аналогичную технику на шасси нового среднего танка!

Но, поскольку у нас хронологически, есть в запасе несколько «лишних» месяцев (потраченных в РИ на колёсный А-20 и на переход с А-32 на А-34 и далее на Т-34) «опережающих» возможности промышленности, поэтому ставим ПОКА то, что можем. Научимся делать на новом оборудовании такие же башни с 45 мм бронёй – перейдём на неё. И так по всем параметрам. Главное – заранее эту замену предусмотреть и качественно доработать всю конструкцию танка – особенно его ходовку.

Тоже самое касается и корпусной брони. Для лобовой брони Т-35А в СССР наладили выпуск 50 мм бронеплит. В небольшом объёме. Но опыт уже есть и его надо только вывести на уровень массового производства. Чтоб такими же бронеплитами защитить и лобовую часть АИ Т-34. Борта и корму будут защищать 30 мм бронеплиты, которые так же были освоены для защиты лобовой части корпусов Т-28.

Как и в случае башни, это сугубо временное решение! По мере увеличения металлургами объёмов и номенклатуры производимого в СССР бронепроката, бортовую броню АИ Т-34 доведём до «привычных» 45 мм. Но тут, уже только на новых танках. А танки с 30 мм бортовой бронёй, дополнительно защитим бортовыми экранами…. Либо используем в качестве учебных – тоже надо!

Подвеска и трансмиссия ИЗНАЧАЛЬНО рассчитаны на массу… как у того же Т-28 – т. е. как минимум 25 т. – поскольку АИ Т-34 (когда его бронезащита будет доведена до проектной), вытянет никак не меньше! И даже больше… Благо ХПЗ реконструировался в расчёте на массовый выпуск танков нового поколения весом до 35 тонн! Вот эту цифру и будем иметь ввиду в качестве максимальной массы среднего танка на самую отдалённую перспективу.

Этот запас нам очень пригодится в будущем. Дело в том, что танки опытных серий, получат 30 мм основную броню и, возможно, 10 мм экраны. Потом, завод начнёт производить танки с 45 мм бронёй. А когда в СССР получат разведданные о принятии на вооружение Вермахтом подкалиберных и кумулятивных снарядов, а так же новых танков с мощными орудиями, те же самые 10 мм бортовые экраны уже начнут устанавливать и на танки с 45 мм бронёй! Не хватит – придётся ещё увеличивать бронезащиту. Не зря ведь Павлов требовал заранее предусматривать в наших новых танках, возможность перехода на более высокий уровень бронезащиты!

Причём поэтапно. Как?

Так. Подвеска изначально – такого же типа, как у БТ, но пятикатковая. С расчётом на нормальную массу порядка 25 т. Опять-таки это сугубо временный вариант – пока не отработана более перспективная торсионная (которая фигурировала ещё в заказе на БТ-20!). А вот уже та самая торсионная и будет изначально «заточена» под «нормальную» массу танка с 50 мм лобовой, 45 мм башенной и такой же бортовой бронёй, да ещё и с 10 мм противокумулятивными экранами! Это для неё будет НОРМАЛЬНАЯ нагрузка. Как и для всей агрегатной части вообще.

Гусеницы – изначально от Т-35А (ширина траков 526 мм) цевочного зацепления. На такие гусеницы (вместе с подвеской, тоже от Т-35А) перейдут Т-28 при своей последней модернизации, поскольку одним из требований к обновленному Т-28, будет качественное усиление бронезащиты (до 40-45 мм).

Эти же «унифицированные» «гусли» получит и новый средний танк. Да, это немного уже, чем у РИ Т-34 (550 мм). Но ширину траков Т-34 после испытания признали избыточной и уже на Т-34М её предлагали уменьшить.

По ТТЗ, на танке изначально допускалась установка на выбор либо дизельного двигателя В-2, либо «старого-доброго» карбюраторного М-17Т.

Экипаж 4 человека, причём трое в башне (башня, напоминаю, аналог башни Т-28). Никакого стрелка-радиста рядом с мехводом нет. (Всё равно условия для стрельбы там были такие, что есть пулемёт или нет абсолютно «фиолетово». С таким же НЕ успехом можно было просто жёстко зафиксировать пулемёт/пулёмёты на надгусеничных полках снаружи корпуса и вывести гашетку любому другому члену экипажа). Зато, уже никому в башку не долбанёт «гениальная» мысль смириться с необходимостью в две руки (водителя и радиста) «втыкать передачи».

Мелкосерийный выпуск нового танка «переходной» модели (в качестве опытного для армейских испытаний во всех климатических условиях и обучения танкистов и механиков), начнётся в 1939 году. Причём машина будет доведена до ума значительно лучше, чем РИ Т-34 (ведь разрабатывают не два танка в дикой спешке, один из которых, потом ещё и переделывают, а изначально только один и потому очень тщательно).

И сразу же, вслед за танками на ХПЗ, САУ и арттягачи на базе шасси Т-34, начнут массово выпускать на з-де им. Ворошилова в Ленинграде. Там как раз то время, кто потребуется заводу на реконструкцию под выпуск машин новой модели, будет потрачено на разработку тех самых новых моделей – благо, «изобретать велосипед» уже не нужно – всё, что было разработано под установку на шасси БТ, теперь будет просто перенесено на шасси Т-34. Но, разумеется с учётом перевооружения армии на новые образцы вооружения и учётом новых задач, стоящих перед РККА.

Например, два прежних типа лёгких САУ на шасси БТ – арттанк (107 мм гаубица в большой полуоткрытой башне) и открытую рубочную противотанковую (76 мм пушка на базе качалки от Ф-22), решили заменить на одну «универсальную» с мощной 107 мм пушкой на базе качалки от корпусного орудия. Конструкция рубочной установки при этом практически не менялась. Это существенно ускорило освоение в серии.

Поскольку выпуск новых основных танков на одном лишь ХПЗ признали в нынешних «взрывоопасных» условиях недостаточным, а тем паче для условий военного времени, при СТЗ, ещё с 1937 года развернули строительство мощнейшего «танкового кластера». Большого настолько, чтоб при острой на то необходимости, он мог стать «дублёром» ХПЗ уже с самого начала 1941 года!

На головном же ХПЗ, полностью в задуманном виде, с 45 мм бронёй бортов корпуса и башни, пушкой Л-10 и на торсионной подвеске, Т-34 начнут серийно выпускать, только когда мы будем полностью готовы к этому технологически, а танк будет избавлен от своих «детских болезней» по максимуму – в 1940-ом году. И сразу же массово.

А с начала 1941 года, в армию пойдут Т-34 уже с дополнительными 10 мм противокумулятивными экранами и более мощными пушками Л-11 или Ф-32 (до полного перехода промышленности на выпуск Ф-34) и с подсмотренной у немцев командирской башенкой. Причём уже сразу на двух заводах – ХПЗ и СТЗ. К этому же времени и з-д им. Ворошилова, выйдет на полную мощность по выпуску САУ и арттягачей в Ленинграде.

Тем не менее, учитывая неизбежные проблемы освоения выпуска нового танка на СТЗ, к началу ВОВ, РККА получит не более 1000 танков Т-34 самой совершенной модели (в РИ более 1200), значительное большинство которых будет собрано в Харькове. И все они без исключения, отправятся на формирование новых танковых частей во внутренних округах – в Московском и Харьковском ВО.

В свою очередь, уже имеющиеся танковые части этих округов, оснащённые старой бронетехникой, начнут передислокацию в БОВО и КОВО. Причём по итогам Зимней войны, и БТ-7 и Т-28 в них, будут в обязательном порядке экранированы.

Касательно кадров для новоформируемых танковых частей. Чтоб избавиться в армии от таких вредных явлений как протекционизм и кумовство, каждое повышение командира любого уровня в должности, будет рассматриваться не ранее чем через год УСПЕШНОГО соответствия прежней должности и сопровождаться обязательным переводом на освободившуюся вакансию в другой части. Включая и новоформируемые. А поскольку все лучшие танковые части – это (в АИ) ещё и базы АБТВ с мощными учебными центрами, нехватки кадров быть не должно – ведь учебная база в АИ более развита, а танковых частей меньше чем РИ.

Ну как меньше… Считаем. Это не сложно.

Всего 8 тыс. полученных РККА БТ-7 – это 80 танковых полков по 100 танков в каждом (в полку 3 батальона по 33 танка при трёхтанковых взводах).

Из них, 40 отдельных танковых полков БТ-7 – предназначены для усиления стрелковых корпусов.

20 танковых полков БТ-7 – входят в структуру 20 танковых бригад, являющихся собственностью общевойсковых армий.

20 танковых полков БТ-7 – входят в структуру 20 механизированных дивизий, подчиняющихся штабам военных округов.

10 танковых полков аналогичной структуры, оснащённых танками Т-28 (всего у РККА 1000 Т-28), относятся к РГК в ведении непосредственно ГШ.

Плюсом, 15 танковых полков устаревших танков БТ-5 (100 танков в каждом), входящих в состав 15 кавалерийских дивизий.

Легко прикинуть, что при желании, РККА может спокойно сосредоточить в западных округах не менее 7,5 тыс. танков старых типов (НЕ СЧИТАЯ САУ!), ведь к началу ВОВ, на полную мощность уже будут работать танковые производства в Ленинграде, Харькове и Сталинграде, легко замещая любой дефицит бронетехники РККА, «убывшей» в строну западной границы.

При этом, до начала войны, абсолютно все танки и САУ новых типов, идут на формирование новых танковых частей на месте прежнего базирования частей, передислоцированных на запад.

Напоследок сравняшка:

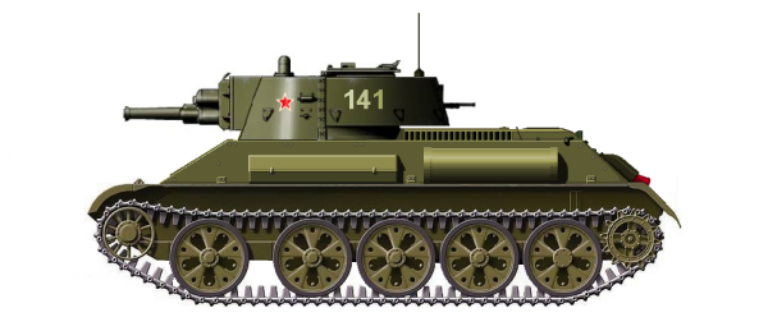

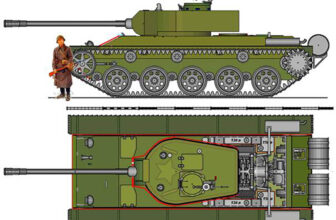

(Сверху вниз: Т-28, РИ Т-34, АИ Т-34. Ежели кому-то покажется, что коническая трёхместная башня обр. 37 г. от Т-28 на корпус Т-34 не влезет, напомню, что у нас АИ танк, а не РИ, и корпус АИ танка ИЗНАЧАЛЬНО «заточен» под эту башню. А рисунок – только рисунок – концепт, и ничего больше – если нужно, можно и подлиннее нарисовать)

Пы.Сы. В следующей «главе» ещё пара танчиков из этой АИ. «Побольше» и «поменьше»…