Содержание:

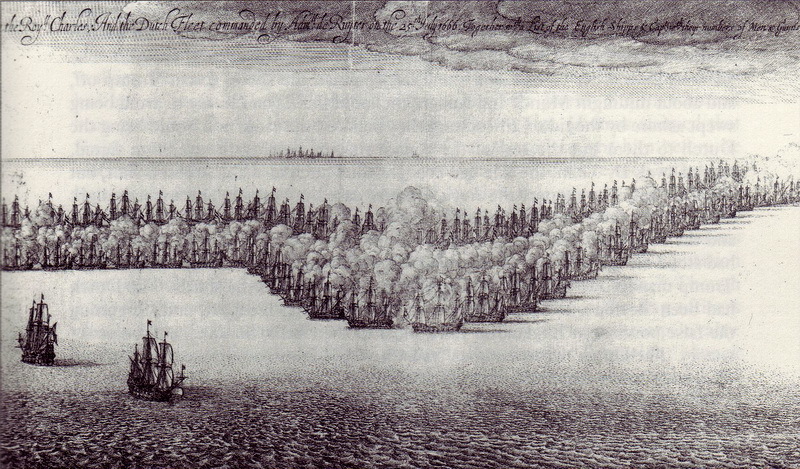

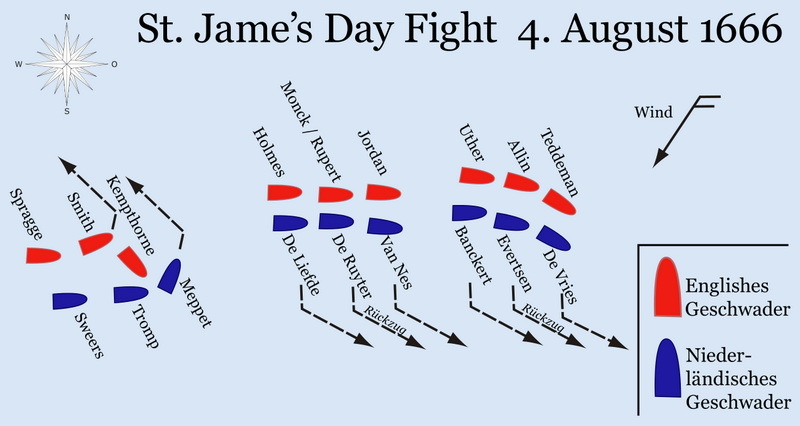

Одним из важнейших событий Второй англо-голландской войны, кроме баталии у Лоустофта и Четырёхдневного сражения, стала морская битва, случившаяся летом 1666 года, в день святого Якова. Вышедшие победителями из предыдущей схватки голландцы почивали на лаврах и переоценивали слабость англичан. А жители Туманного Альбиона тем временем ремонтировали корабли, вербовали матросов, пусть и не самыми гуманными методами, и наращивали силы — иными словами, вовсю готовились к реваншу. Противники встретились 4 августа (25 июля по старому стилю) 1666 года, в день почитания святого Якова. Едва начавшись, сражение распалось на три отдельных боя.

Бой первый: авангард

Первыми в дело вступили авангарды. В 9:30 голландцы открыли огонь с дальней дистанции по приближающимся англичанам. Те ответили только через полчаса. Голландские источники откровенно признавали, что первые же залпы неприятеля унесли жизни многих зеландцев и фризов.

Тем не менее удар оказался не столь сильным, как рассчитывали английские адмиралы. Дело в том, что из-за неопытности экипажей британские корабли очень плохо держали линию, а некоторые — в основном мобилизованные «торговцы» — вообще не смогли занять назначенные им места. Особое неудовольствие адмирала Томаса Аллина, командующего английским авангардом (Белой эскадрой), вызвали 48-пушечный «Балтимор» капитана Джона Дэя и 34-пушечный «Экспедишн» под командованием Тобиаса Сэккера. Они не только оказались вне строя, но и весь бой стреляли через британские корабли, если не удавалось найти промежутка между ними, что строго запрещалось.

Несмотря на большие потери, голландцы оказывали упорное сопротивление. Сэр Томас Аллин говорил, что «сражение длилось полных пять часов, прежде чем выявилось преимущество одной из сторон». «Роял Джеймс», на котором он держал флаг, жестоко пострадал, а оба корабля его младших флагманов, 64-пушечный «Руперт» контр-адмирала Ричарда Атбера и 76-пушечный «Роял Катерин» вице-адмирала сэра Томаса Тэддимана, были вынуждены «выйти из линии для исправления повреждений».

И всё же огневое превосходство англичан постепенно начало сказываться. Головная дивизия голландцев, уступая давлению Тэддимана, всё больше уваливалась под ветер. Вскоре после полудня её корабли двигались уже к юго-востоку, что создавало для всего авангарда флота Соединённых Провинций угрозу попадания под продольный огонь.

Коренной перелом в ходе сражения наступил после 13:00, когда за короткий промежуток времени зеландско-фризская эскадра лишилась почти всех своих адмиралов. Первой жертвой стал Ян Эвертсен, которому около часа пополудни ядром оторвало обе ноги. Вскоре фризы понесли двойную утрату: смертельное ранение получил так любимый ими Тьерк Хиддес де Фриз, а его вице-адмирал Кундерс погиб на месте. На протяжении трёх дней после окончания сражения медики боролись за жизнь де Фриза, раненного в ногу и живот, но напрасно: от полученных ран голландский адмирал скончался.

К чести командиров трёх флагманских кораблей, они оставались в линии ещё два часа, пока около 15:00 грота-марса-рей «Вальхерен» не свалился на подветренную сторону, сбитый вражеским ядром. Похоже, в этот момент нервы голландцев сдали, и вся эскадра отвернула под ветер, ведя огонь только из кормовых орудий.

По словам Аллина, противник мог быть сломлен гораздо раньше, если бы все корабли дивизии Тэддимана сражались так же храбро, как «Роял Катерин». Однако, по мнению командующего Белой эскадрой, «Сент-Джордж» (66 пушек), «Энн» (58 пушек) и «Олд Джеймс» (70 пушек) не оказали должной поддержки флагману, а 50-пушечный «Ричард энд Марта» вообще отстал от своей дивизии.

Однако Аллин был не совсем объективен, особенно в отношении последнего корабля. Борта и рангоут «Ричард энд Марта», как и четырёх других головных кораблей дивизии Тэддимана — «Роял Катерин», «Дувр» (46 пушек), «Сент-Джордж» (66 пушек) и «Дюнкирк» (58 пушек) — вынесли всю тяжесть начального этапа сражения, когда эскадры только сближались, и противник, ещё не имея повреждений, вёл ураганный огонь. Неудивительно, что вчерашний «купец» довольно быстро получил такие повреждения, что более не мог сохранять своё место в строю. Даже куда более приспособленные для боя «Дувр», «Сент-Джордж» и «Дюнкирк» после сражения потребовали серьёзного ремонта в доке. Туда же без долгих проволочек отправился и «Ричард энд Марта».

Особенно нелестно Аллин отзывался о действии дивизии своего шурина контр-адмирала Ричарда Атбера: по его словам, она вообще ничем не помогла его кораблям.

Бой второй: центр

Бой в центре начался в 11 часов. Дивизии Джордана, «генералов» (адмирала Монка и принца Руперта) и Холмса изначально имели преимущество в 150 пушек, а благодаря ошибкам, допущенным командирами отставших голландских кораблей, и вовсе получили ощутимое огневое превосходство над силами ван Несса, де Рюйтера и Лифде. Однако бой шёл с не меньшим упорством, чем на других участках.

По свидетельству документов, Джордан и Холмс, как обычно, сражались отлично. Однако дело решила дивизия «генералов», в составе которой восемь из десяти кораблей являлись полноценными линкорами (от III ранга и выше), укомплектованными самыми опытными экипажами. Командовали ими офицеры, относившиеся к элите Королевского флота: Джон Кокс, Джон Хаббард, сэр Уильям Дженнингс, сэр Фрешевиль Холлс, Роберт Кларк, Томас Пенроуз, Ричард Бич и Томас Лемминг.

После четырёх часов непрерывного обстрела корабли дивизии де Рюйтера превратились в плавающие развалины. Потери были огромны. Погибли трое лучших голландских капитанов: Гуго ван Ниеувенхоф (командир «Штадт эн Ланде»), Корнелис ван Хогенхук («Зюйдерхейс») и безрассудно отважный Рутх Максимилиан («Вассенаар»). Особенно тяжело пришлось непосредственному мателоту (соседу) де Рюйтера — 66-пушечному «Гельдерланд» под командованием Виллема-Йозефа ван Гента. Попав под огонь 102-пушечного «Роял Соверин» (такое имя в 1660 году получил «Соверин оф зе Сиз»), он полностью утратил возможность сражаться.

Самым запоминающимся событием этого сражения стал рыцарский поединок между флагманами обоих флотов. Монк не сомневался в его итогах. Герцог Албемарл, жуя по своему обыкновению табак, сказал: «Сейчас этот парень подойдёт ко мне, даст пару залпов и пустится наутёк». Но после двух часов боя для исправления перебитого такелажа из линии вышел английский, а не голландский флагман. Когда через час дуэль возобновилась, офицер довольно бестактно напомнил герцогу: «Сэр, похоже, он дал по нам больше двух залпов». Монк лишь мрачно буркнул: «Что ж, скоро увидишь, как он драпанёт». Но и ещё через час «Де Зевен Провинсьон» продолжал удерживать своё место в строю, тогда как 82-пушечный «Роял Чарльз» «был вновь так повреждён, что не осталось ни одного целого каната, что лишило нас возможности маневрировать, и нас вывели за линию шлюпками».

Не успел флагманский корабль английского флота выйти из боя, как с кораблём де Рюйтера сблизился богато украшенный «Золотой Дьявол» под командованием Джона Кокса — так голландцы прозвали «Роял Соверин», испытав в предыдущих сражениях на своей шкуре боевые качества этого корабля. Он не только обладал исключительно мощным бортовым залпом, но и казался из-за толстой обшивки борта совершенно невосприимчивым к огню противника. Позолота украшений «Роял Соверин» обошлась английской казне в 6691 фунт стерлингов — стоимость линейного корабля средних размеров. Хотя «Роял Соверин» и не был флагманом (к тому времени считалось, что он недостаточно лёгок на ходу и манёвренен), но продолжал оставаться одной из самых мощных единиц Королевского флота и по традиции, больше присущей временам великих географических открытий, нёс отличительный многометровый кроваво-красный вымпел.

Первоначально «Роял Соверин» шёл позади «Роял Чарльз», отделённый от него несколькими кораблями. Но, поскольку Монк стремился вступить в бой непосредственно с де Рюйтером, следовавшие за ним мателоты были вынуждены обойти флагмана, так что Кокс оказался за кормой «Роял Чарльз» и вступил в перестрелку с «Гельдерланд», 54-пушечным «Клейн Холландиа» (командир ван Гельдер) и 58-пушечным «Вассенаар» (командир Максимилиан). К 15:00 все три голландских линкора жестоко пострадали от огня английского трёхдечника и еле держались на воде. Стремясь исправить ситуацию и уничтожить неуязвимого противника, голландцы направили на «Золотого дьявола» брандер, но тот затонул, не дойдя до цели, расстрелянный 102-пушечником.

После этого левиафан Кокса обратился против «Де Зевен Провинсьон». Серьёзно повреждённый флагман де Рюйтера принял и этот вызов, но долго противостоять «Роял Соверин» не смог. Огонь многочисленных тяжёлых орудий корабля Джона Кокса сокрушил «Де Зевен Провинсьон», который выкатился из линии со сбитой грот-стеньгой и проломленными бортами. Это положило конец голландскому сопротивлению в центре. К 16:00 эскадра де Рюйтера в полном составе устремилась на юг, не обращая никакого внимания на сигналы своего командующего.

Бой третий: арьергард

В арьергарде события разворачивались по совсем иному сценарию. Тромп, Меппель и Свеерс командовали самой сильной эскадрой в составе флота Соединённых Провинций, к тому же Тромп получил неожиданное подкрепление в виде четырёх или пяти отставших от центра кораблей. Корабли Смита, Спрэгга и Кемпторна заметно уступали ей по количеству орудий и численности экипажей. Помимо этого, у англичан хватало и своих трудностей.

Синяя эскадра была наиболее разношёрстной по составу, да и доля новобранцев в экипажах была очень велика. Помимо этого, по словам очевидца, брандерами Смита так плохо управляли, что они представляли бо́льшую опасность для своих кораблей, чем для противника. Три из них сгорели без всякой пользы. В результате боевая линия Синей эскадры оказалась чрезмерно растянутой.

Бой на этом участке начался в полдень. Самой слабой дивизии контр-адмирала Кемпторна, насчитывавшей всего два линкора III ранга, три IV ранга и три зафрахтованных приватира, пришлось довольно долго сражаться в одиночку: шедшие следом корабли сильно отстали, и это чуть не привело к разгрому англичан.

Вскоре после полудня, получив восемь или девять опасных попаданий, неопытный Чарльз Тэлбот увёл свою 38-пушечную «Элизабет» в Гарвич для ремонта. Как позже пессимистично заметил секретарь Адмиралтейства Сэмюэл Пипс, «этот храбрец слишком рано вышел из боя, не потеряв ни мачты, ни паруса». Рассказы Тэлбота об успехах Белой и Красной эскадр воодушевили гринвичских обывателей, а вот английским морякам легче не стало.

Для кораблей Кемпторна бой складывался крайне неудачно. Зафрахтованный торговец «Ист Индиа Лондон» был весь разбит, а его капитан Уильям Мартин погиб. Незадолго до 15:00 58-пушечный «Резолюшн», потеряв фор-стеньгу, сдрейфовал в направлении противника. Пытаясь его прикрыть, остальные корабли дивизии изменили курс и начали двигаться за ним, что превратило строй в подобие кучи. Воспользовавшись бедственным положением «Резолюшн», голландский брандер смог сцепиться с повреждённым английским линкором и зажечь его. Кораблям Кемпторна удалось только снять с обречённого 58-пушечника капитана Уиллоуби Ханнама и около 100 человек экипажа. Остальные 200 моряков погибли в огне или утонули. Зато, двигаясь вне линии в страшном беспорядке, эти корабли перекрыли часть сектора обстрела дивизии Смита, которая теперь оказалась в авангарде.

Лишившись непосредственного противника, линкоры Меппеля ринулись в образовавшийся разрыв, стремясь «обрезать» голову Синей эскадры. К счастью для англичан, голландцам пришлось идти круто к ветру, что не позволило быстро выполнить манёвр. Около 17:00, заняв наветренное положение относительно противника, Меппель начал поворот оверштаг на другой галс, намереваясь охватить голову дивизии Смита. Чтобы избежать этого, последнему пришлось разворачиваться практически на месте при помощи шлюпок на почти обратный курс. Это ещё больше усилило беспорядок в английском строю. Теперь, чтобы не столкнуться с соединением Смита, замыкающая дивизия Спрэгга была вынуждена обходить его, уклоняясь ближе к противнику. В это же время порядком потрёпанные корабли Кемпторна, ведя жестокий бой с голландским центром, которым командовал Тромп, под давлением противника начали склоняться к северу.

Когда головная дивизия арьергарда флота Соединённых Провинций взяла курс на восток, англичане чуть не лишились двух кораблей Красной эскадры (центра): 80-пушечного «Генри», на котором держал флаг контр-адмирал Холмс, и 64-пушечного «Кембридж». Оба они из-за полученных повреждений вынужденно покинули линию и беспомощно покачивались на волнах на значительном удалении от главных сил. Особенно сильно пострадал первый из них: вражеские ядра серьёзно повредили на нём фок- и грот-стеньги. Когда корабли Меппеля повернули на другой галс, оба подранка оказались прямо на их пути. К счастью, на них сумели исправить полученные повреждения, и «калеки» успели «добежать» до Синей эскадры, с которой и оставались до конца сражения. Это неожиданное подкрепление в 72 пушки бортового залпа пришлось соединению как нельзя кстати.

Голландские корабли. На переднем плане кормой стоит голландский флагман де Рюйтера «Де Зевен Провинсьон». sailingwarship.com

Около 18:00 Спрэгг и Кемпторн, ведя тяжёлый бой, повернули на другой галс и устремились вслед за Смитом в северо-западном направлении. Голландцы под командованием Тромпа и Говерта Альбертсзоона т’Хуна (Govert Albertszoon ‘t Hoen) проделали то же самое. Этот поворот окончательно отделил арьергарды, которые шли теперь в противоположную сторону от главных сил, двигавшихся на юго-восток. Не обращая внимания на происходящее вокруг, 35 кораблей Тромпа и 28 кораблей Смита направились в сторону Галоперской отмели, яростно обмениваясь огнём. Бой между ними продолжался и после наступления темноты. Как он протекал, точно неизвестно. Со значительного расстояния, на котором находился «Роял Чарльз», было только видно, что «основная часть Синей эскадры находилась очень далеко под ветром, её флагман и бо́льшая часть кораблей, окутанных дымом, перемешались с голландцами. Такое беспорядочное сражение не могло порадовать».

Смит позже утверждал, что он обратил голландцев в бегство, тогда как Тромп торжественно заявлял, что англичане постоянно отходили, и он прекратил преследование только после того, как узнал от авизо о поражении де Рюйтера. В этот период боя, несмотря на то, что противники понесли тяжёлые потери в людях, ни один корабль не был потоплен. У англичан больше всех досталось флагману Смита «Лоял Лондон»: из строя выбыло 147 человек убитыми и ранеными. У голландцев в наибольшей степени пострадал «Вестфрисланд» лейтенант-адмирала Меппеля, состязавшийся в артиллерийской дуэли с «Лоял Лондон». Потери его экипажа составили более 100 человек. Кроме того, в самом конце боя погиб недавно назначенный шаутбенахт т’Хун.

Последние аккорды

Пока арьергарды, обмениваясь бортовыми залпами, всё дальше удалялись на северо-запад, основная часть флота Соединённых Провинций устремилась к Схеллингу. Англичане энергично преследовали противника, но без особого успеха. Возможно, причина крылась в различной тактике применения артиллерии: англичане в основном стреляли ядрами по корпусу, а голландцы — книппелями и картечью по такелажу. В итоге паруса и такелаж кораблей победителей имели больше повреждений, чем корабли побеждённых.

В центре побитый флагман де Рюйтера приходил на выручку то одному, то другому из отходящих линкоров:

«Голландский командующий с необыкновенной отвагой, меняя галсы, прикрывал свои повреждённые корабли. Он очень рисковал, когда пытался спасти своего избитого мателота, который не мог отбиться самостоятельно».

Но де Рюйтер зря так беспокоился: «Гельдерланд» спасся сам. Когда к нему приблизились «Роял Соверин», 60-пушечный «Файрфакс», 58-пушечный «Лайон» и 72-пушечный «Трайэмф», чтобы принять его сдачу, капитан ван Гент, до выхода в море командовавший полком морской пехоты, неожиданно продемонстрировал навыки бывалого морского волка. «Этот полковник морских солдат, как заправский моряк, вдруг бросил якорь», и сильное отливное течение с Темзы снесло изумлённых англичан под ветер. Слабый бриз в сочетании с сильным встречным течением не позволил им вернуться назад для абордажа или потопить артиллерией ускользнувший из рук приз. Тогда англичане попытались сжечь «Гельдерланд» при помощи находившегося на ветре брандера «Эбигейл» капитана Томаса Уилшоу. Но и эта попытка провалилась. Голландский брандер «Ламмертье Квеек» под командованием Яна ван Бракеля смог выйти на перехват и отвести английский «факел» в сторону. Позже «Гельдерланд», поставив фальшивое парусное вооружение, всё же «доковылял» до дома.

В оставшиеся светлые часы Королевскому флоту удалось захватить всего два голландских корабля. В 18:00 новый фризский 65-пушечник «Снеек» (Рёйрт Хиллебрандтсзоон) спустил флаг перед 82-пушечным «Роял Джеймс», а через час флагман Банкерта, 60-пушечник «Толен», капитулировал перед 64-пушечным «Уорспайт». К большому прискорбию англичан голландский вице-адмирал раньше перенёс свой флаг на 50-пушечный «Кампвеер», а для того, чтобы перегнать призы в ближайший порт, требовалось снять с кораблей эскадры так много личного состава, что Аллин счёл за лучшее их сжечь.

Английские разочарования второго дня

Ночью флоты продолжали движение на юго-восток. Англичане были раздосадованы, увидев, что эти презренные «ящики для масла» оказались отличными ходоками даже при слабом ветре: большинство из них легко оторвалось от преследователей. Когда рано утром следующего дня бриз переменился на юго-западный ветер и голландцы оказались на ветре, Королевский флот утратил последние шансы разгромить противника. Оставалось только попробовать не дать уйти тому, что осталось в пределах досягаемости.

Отчасти горькую пилюлю ускользнувшей грандиозной победы подсластил тот факт, что среди кораблей, далеко отставших от основных сил флота Соединённых Провинций, находился сам де Рюйтер на избитом «Де Зевен Провинсьон». На рассвете Аллин с частью Белой эскадры находился немного впереди этой группы, хотя и на некотором расстоянии к востоку. Поскольку до голландских берегов уже было рукой подать, он решил без промедления атаковать противника, чтобы не позволить ему уйти. Увидев, что его корабли не смогут сблизиться с подветра, Аллин повернул на другой галс, надеясь на контркурсах с дальней дистанции нанести голландцу повреждения, которые замедлили бы его ход. Но этот план провалился. Перестрелка не принесла ожидаемого результата, зато корабли Белой эскадры очень быстро оказались за кормой у голландцев, а сам Аллин получил ранение в лицо.

Более тяжёлые и глубокосидящие английские корабли никак не могли сократить дистанцию. Наблюдая за тем, как крошечная яхта «Фан-Фан», принадлежавшая Руперту, нахально обстреливала корму «Де Зевен Провинсьон» двумя своими пушечками, «генералы» наверняка пожалели, что не снарядили несколько кораблей V ранга, которые так пригодились бы теперь. Остальные английские корабли могли стрелять только из погонных орудий, и это нанесло голландскому флагману такие повреждения, что привело де Рюйтера в полнейшее отчаяние.

Судьба командующего голландским флотом и его корабля повисла на волоске. Однако Банкерту удалось создать импровизированную линию, которая прикрыла флагман де Рюйтера от огня противника. Вскоре «Де Зевен Провинсьон» удалось взять на буксир и вывести в безопасное место. Вышедший в отчаянную атаку на флагманский корабль Соединённых Провинций английский брандер «Лэнд оф Промайс» в последние минуты баркасы отвели в сторону. К 11 часам голландцы, пройдя над песчаными банками, оказались в безопасности.

Вскоре англичан постигло куда большее разочарование, вызванное неудачей с перехватом эскадры Тромпа, которая, казалось, попала в смертельную ловушку. Около 15:00, когда ветер уже поменял направление на северо-восток, англичане обнаружили голландское соединение шедшим по направлению к берегам Нидерландов. По пятам за бывшим арьергардом флота Соединённых Провинций следовала Синяя эскадра. Стремясь отрезать противнику все пути к отступлению, Монк и Руперт направили свои корабли к голландскому берегу. К концу дня Красная и Белая эскадры вышли на желаемую позицию, перекрыв дорогу к месту якорной стоянки де Рюйтера. В середине ночи «генералы» приказали стать на якорь, надеясь, что утренний прилив сам принесёт к ним линкоры Тромпа. Но на рассвете выяснилось, что только «Трайэмф» и ещё пара кораблей заметили этот сигнал — остальные же крейсировали в отдалении на юго-запад, увалившись под ветер. Синей эскадры почему-то вообще нигде не было видно. Руперт и Монк, поняв, что теперь сами оказались в опасности, поспешили отойти в сторону, освободив дорогу Тромпу, чем тот не преминул воспользоваться и без помех проследовал в Схеллинг. Когда в 16:00 появилась Синяя эскадра, выяснилось, что Смит прекратил преследование после того, как лоцман ошибочно сообщил ему, что голландцы ведут его на мели.

Разбор полётов

Сражение в день святого Якова закончилось победой англичан, хотя и не вполне убедительной. Голландцы сумели спастись, лишившись всего двух кораблей. У британцев погиб «Резолюшн». По данным «генералов», Королевский флот потерял 1000–1200 человек, пять капитанов погибли либо были смертельно ранены: Мартин («Ист Индиа Лондон»), Хью Сеймур («Форсайт»), Джон Паркер («Ярмут»), Джозеф Сандас («Бреда») и Артур Эшби («Гинеа»). Голландцы пострадали больше — хотя и не так сильно, как считали на берегах Туманного Альбиона. Их общие потери не превышали 2500 человек.

В Англии итоги сражения традиционно вызвали споры, основанные на личной вражде между Робертом Холмсом и Джереми Смитом. И без того натянутые отношения между непримиримыми соперниками стали ещё хуже после решения последнего прекратить погоню за Тромпом. Холмс был так разъярён, что даже дал несколько выстрелов под нос «Лоял Лондон» и позже открыто называл Смита отъявленным трусом. «Генералы», внешне сохраняя нейтралитет, всё же высказали своё мнение королю и герцогу Йоркскому. Монк защищал Смита, называя обвинения в его адрес совершенно беспочвенными. Руперт поддержал Холмса и даже счёл, что Смит совершил «грубые ошибки», хотя добавил, что это касалось «не его храбрости, но характера действий». Он обвинил Смита в том, что тот слишком доверился своему лоцману и не посоветовался со штурманами и лоцманами других кораблей. Король с присущим ему юмором заметил, что обвинения в трусости несколько смешны, учитывая, что «Лоял Лондон» имел самые большие потери на всём флоте, тогда как Холмс лишился всего двух или трёх человек.

Конфронтация между Холмсом и Смитом была хотя и самым горячим, но далеко не единственным спором. Контр-адмирала Ричарда Атбера, так нещадно раскритикованного своим родственником, собирались немедленно исключить со службы с формулировкой: «За трусость», а в ожидании суда, словно в насмешку, назначили командовать трёхпушечным кечем. Но Атбер, видимо, смог оправдаться, поскольку через два дня его флаг вновь поднялся над «Рупертом».

Сразу же после сражения с занимаемых должностей полетели командиры кораблей, хуже всего проявившие себя в действии: Джордж Баттс («Юникорн»), Абрахам Энсли («Хелверстон»), Тобиас Сэклер («Экспедишн»), Тобиас Стюарт («Голден Феникс») и Роберт Гилби («Голден Рюйтер»), а также Чарльз Тэлбот, о котором речь шла выше.

Если победителей разочаровали только результаты, то проигравшие были совершенно деморализованы. Препирательства и выяснение отношений среди англичан выглядели бурей в стакане воды по сравнению с разборкой, произошедшей у их противников. Зеландцы и фризы гневались на де Рюйтера, который, в свою очередь, обвинил в поражении адмиралов, командовавших арьергардом. Когда Тромп взошёл на борт «Де Зевен Провинсьон», вместо благодарности за успешно проведённый бой, которую он ожидал услышать, на него обрушился град упрёков. Де Рюйтер в присутствии других офицеров в грубой форме обвинил его в том, что адмирал сознательно не помог центру в трудный час. Тромп вознегодовал и ответил оскорблениями.

Горячая неприязнь между двумя известными адмиралами создала такую пропасть в их отношениях, что генеральные штаты смогли решить эту проблему только одним способом: сняв Тромпа с должности. Его младший флагман контр-адмирал Ван дер Заан также лишился своего поста. Другие флагманы арьергарда, Меппель и Свеерс, хотя и подверглись жёсткой критике де Рюйтера, но сохранили свои должности.

Литература:

- Anderson, R.C. Journals&Narratives of the Third Dutch War. — Navy Records Society, London, 1946.

- Clowes W.L., Clements R. The Royal Navy: A History from the Earliest Times to the Present. — Chatham Publishing; Reissue edition, 1997.

- Fox, F. Great Ships: the Battle fleet of King Charles II. — Greenwich, 1980.

- Corbett, J.S. Fighting Instructions 1530-1816. — New York, 1967.

- Танстолл, Б. Морская война в век паруса. 1650–1815. Сражения великих адмиралов. — М.: Эксмо, 2005.

источник: https://warspot.ru/16216-srazhenie-v-den-svyatogo-yakova-boy-i-ego-posledstviya

Таким образом, я считаю, что

Думаю в соотношении с проблемой, что "лучшие и честнейшие пали на поле брани", указанная Вами проблема примерно на уровне легкого насморка.

Если не секрет, вы

Если не секрет, вы доктор?

Один знакомый доктор весьма настоятельно рекомендовал не пользоваться фразой "легкий насморк". Если начать набирать статистику, то она получится очень "тяжелой".

Если продолжать аналогии, то можно вспомнить пословицу про соломинку, переломившую спину груженному верблюду.

Разрешите вам напомнить, что статья называется "Попытка краткого анализа", а в указанной цитате я написал "одной из". В действительности этих ошибок столько, что никаких книг не хватит.

Например, слишком качественная работа советских госчиновников, распределявших заказы на покупку ТНП за границей.

В действительности этих

… и все они были следствием того, что те самые пассионарии в большинстве своем "пали на поле брани", а оставшиеся в живых были вытеснены из власти субпассионариями … которые немного позднее запели песни о конвергенции … проще говоря о сдаче всего и вся.

Учитывая вашу фразу о том,

Учитывая вашу фразу о том, что "лучшие и честнейшие пали на поле брани", я могу прийти к выводу, что понятие пассионарности вы связываете с понятием честности и прочих положительных качеств человека.

Только в книге "Древняя Русь и Великая степь" Лев Гумилев монголо-татарское нашествие тоже объясняется ростом пассионарности среди нападавших. Многие считают, что нашествие сильно исказило направление развития Руси.

Учитывая вашу фразу о том,

Не совсем так. Пассионарность — это прежде всего энергетическая компонента, способность и внутренне обусловленная тяга к действию. Среди пассионариев достаточно много и людей, которыхъ трудно назвать хорошими. Но дело в том, что мы касаемся пассионариев в конкретной ситуации. Давно известно, что на войне первыми гибнут именно честные и совестливые. Они стремятся спасти и сохранить свою среду обитания и людей в ней. Те же, кто не обременен совестью и долгом, скорее используют свою энергетику, чтобы оказаться подальше от фронта и опасностей. Т.е. война выполняет роль некоторого селекционера. Достойные идут на фронт и там часто гибнут, те же, кого мы считать людьми, живущими исключительно своими интересами, стараются попасть во власть, чтобы спасти себя и использовать ситуацию для роста своих возможностей. Вот почему после ВОВ, так радикально изменилась ситуация в стране и отношение к труду и творчеству, что собственно и создало основу для развала страны.

Простак, предлагаю

Простак, предлагаю ознакомится с моей статьёй по поводу пассионарности. Я пришёл к выводу, что термин используется неправильно и не является определяющим для оценки личности.

Не стоит забывать, что только

Не вижу особой разницы между якобы захватом и добровольным вхождением … Просто одним "повезло" присоединиться в виде захвата …

Таким образом, я считаю, что

Справедливости ради, стоит сказать, что сов. власть была установлена в основном в странах граничащих с СССР. Своего рода обратный "санитарный кордон". ЕМНИП в Югославии Тито сам власть взял, а в Австрии коммунистического режима не устанавливали, хотя вполне могли бы.

Учитывая, что в 1948 году

Учитывая, что в 1948 году Тито разругался со Сталиным и налаживал отношения с западными странами, назвать Югославию буферной страной как-то сложно.

Австрия была разделена между союзническими оккупационными войсками, впоследствии правительству СССР хватило ума вывести свои войска, не изменяя политической системы государства, под договор о вечном нейтралитете. Если бы это было осуществлено с другими восточноевропейскими странами, возможно пользы было бы больше.

Помнится, когда до войны страны Балтики, Польша, Чехословакия считались буфером между СССР и остальным миром, то эти страны подкармливали, снабжали оружием, но не размещали большие военные базы.

Правительства этих

Ну это просто фэнтези. Если бы не было там наших войск и контроля властных структур, уже через пару лет ситуация была бы подобна сегодняшней. Эти страны никогда не были самостоятельными и просто не могут позволить себе такой роскоши… Мир устроен просто, или ты субъект, или ты объект … других вариантов нет и быть не может.

Коллега Prostak_1982 Коллега Prostak_1982 ! Прочитал очень внимательно. Статья очень понравилась. Поставил Вам плюс за аналитичность. И это при всем при том, что я СОВЕРШЕННО не согласен с Вашей статьей. Попробуем разобраться В 20-е – 30-е за мировым рыночным столом пыталось играть три крупнейших игрока: «объединенная» Европа, САСШ и СССР. Вообще даже несколько удивительно — Вы в том же абзаце упоминали Японию, но почему-то среди сильных игроков ее не числите. Европу можно назвать «объединенной», потому что все страны континента были связаны друг с другом системой договоров, соглашений, экономических интересов и конкуренций. Коллега, едва ли в мире на тот момент можно было бы найти образование менее объединенное, нежели Европа. Фактически после ПМВ границы государств были "прописаны" так, что вторая мировая была буквально неизбежна. Это касалось и "уродливого порождения Версаля" и Франции и Германии и СССР… «Генетические» традиции нарабатываются веками, их за 150 лет промышленного развития России-СССР не создашь.) А Вы посмотрите, сколько лет понадобилось судостроительной промышленности США чтобы из тридцатьтретьестепенной морской державы (каковой она была в 1890 году) дорасти до величайшего и мощнейшего флота мира. шестидесятидесяти лет не прошло, однако:)))) При этом судстрой США вышел на уровень той же Британии много раньше:))) На то, что этот баланс был… Подробнее »

+

+

Некоторые ваши замечания

Некоторые ваши замечания требуют цифровых данных. Для поиска этих данных необходимо время, поэтому я постараюсь учесть и ответить на ваши замечания несколько позже.

А не режет глаз одновременное

А не режет глаз одновременное употребление в одном и том же тексте экономических показателей, чисел, тысяч человек и дивизий с какой-то пассионарностью? Какие у неё количественные показатели? Как они коррелируют с другими характеристиками социально-экономического анализа? Оказывается пассионарии гибнут на войне, но она же их и рождает. В каждом втором посте хают интеллигентов-диссидентов. А выдумки поэта, переводчика, географа Л.Н.Гумилева в конце жизни вдруг пришлись кстати.

Каждый мыслит понятие Каждый мыслит понятие пассионарности в меру своей испорченности . Допустим, с моей точки зрения пассионарности, как отдельного гена, на что намекал Л. Н. Гумилев, не существует. Зато термином "пассионарность" можно охарактеризовать целый комплекс вполне учитываемых психо-физиологических факторов: психологическая устойчивость к внешним факторам (зависит от времени осмысленной реакции человека на внешние факторы, то есть от времени осознания и оценки степени опасности); зоркости; качества слуха; одномоментно и длительно развиваемого усилия; количества вырабатываемого организмом адреналина и других "гормонов страха"; в конце-концов от возможности организма усваивать и использовать энергию пищи (охотник, который может насытиться 200-ми граммами мяса, при отходе 50 грамм, эффективнее охотника, которому нужно 500 грамм мяса, при отходе 200 грамм, извините за пахучий пример). Отличие на 5-10% по этим и многим другим факторам от типовой кривой распределения вполне нормальное и существующее явление, но именно эти факторы выделяют конкретных людей из общей массы. В результате более зоркий и выносливый охотник имеет право на более качественную или на большее количество самок, свой повышенный генетический уровень он передает своим детям. Заметьте, что всплески пассионарности, которые описывал Гумилев, случались в районах, где на некоторое время устанавливались очень благоприятные климатические условия. То есть требовалось затрачивать меньше энергии на добычу еды и простое выживание, а… Подробнее »

Эти варианты без всякой

Эти варианты без всякой пассионарности описаны в книжках по биохимии и физиологии для спортивных вузов. Там несложно, для будущих тренеров описаны особенности энергообеспечения, липидного обмена и т.п. праметров, отвечающих за возможное развитие способностей по выполнению работы на выносливость или скоростно-силовой. Еще есть варианты по силе и устойчивости нервного возбуждения. Даже по устойчивости к холоду и физической боли. Что интересно, для единоборств по комплексу свойств больше всего подходят те, у которых порог болевой чувствительности оказывается низких. ничего, преодолевается частыми тренировками — привычкой. Это всё понятно. Понятно также что существующие более-менее длительный срок благоприятные условия позволяют выживать и реализовываться большему числу вариантов. В худших условиях они бы оттирались наиболее целесообразным типом. А тут глядишь и всяким раздолбаям место находится, и художниками и прочим. Так это общий способ эволюции — увеличения многообразия, отбор варантов и так далее. Какая еще пассионарность?

Какая еще

Коллега, вот скажите, неужели Вам не знакомы такие выражения и люди, к которым они относятся?

… шило в заднице …

… больше всех надо …

… в каждой бочке затычка …

Так вот, эти люди и отличаются той самой тягой к приключениям, справедливости, риску и т.д. Это и есть пассионарность …

спасибо, напомнили — «тягой к

спасибо, напомнили — "тягой к справделивости". то есть эмпатичные особи. про людей не слышал, обезьян исследовали. что интересно, у них это и есть армия — самцы второго ряда. при случае именно они конфликтуют с соеседним стадом. среди самок таких почти нет, в размножающемся ядре стада вообще нет. там только потенциально эмпатичные или неэмпатичные особи. у людей скорее всего то же самое, в остальном ведь очень много сходства. если заменить "пассионарность" на "эмпатичность", будет интересно похоже на кое-какие исследования. но вот что еще у обезьян — независимо от условий соотношение за счет потенциально эмпатичных поддерживается примерно постоянным. нарушить его видимо можно только внешне, если оставить стадо без расплода, "излишеств" — только самца и неск. самок. всех лишних изымать. ну и т.д., вот это интересно, больше похоже на ту самую пассионарность, без всякой биохимии. но опять выходит что дело известное.

но опять выходит что дело

… так я не касался ни биохимии, ни самого механизма, для меня важно само наличие таких людей и их влияние на равитие социума, особенно в кризисной ситуации …

Просто применение таких

Просто применение таких понятий как пассионарность в анализе меня тревожит. От них один шаг до мифов. И всё опять кончится ничем — практических выводов сделать нельзя. Или вообще грубые ошибки. Договорятся иногда до того, что мысль материальна, надо думать только о хорошем и ожидать опять только хорошо и так и будет. Хотя любой человек с опытом практической деятельности знает что руками-то незнакомые прежде дела не сразу выходят. А тут оказывается надо только подумать. Да и думать на самом деле надо как раз о плохом, и ожидать самого плохого, тогда удается иногда этого избежать. Подтверждение — правила пожарной безопасности и т.п. Вот же как на самом деле. А гуманитарии придумывают всякие несуществующие глупости — пассионарность, духовность, национальную идею …. .

А выдумки поэта, переводчика,

А почему выдумки? Достаточно просто вспомнить ех, с кем общался последние несколько лет и картина вполне ясна, если рассматривать ее с этих позиций. Ведь если работает принцип, но его механизм непонятен, стоит ли от него отказываться?

Ну да, он ведь успел и в РАЕН

Ну да, он ведь успел и в РАЕН и в синергетику. Не отказываться, изучать хотя бы статистически для начала. Но применять для анализа и тем более для ответственных решений всё-таки преждевременно. Похожая ситуация возникла совсем недавно с генетикой. Технологические успехи, распространение технологии ПЦР привели к куче преждевременных выводов. Но разобрались буквально за 3 года. Сейчас те же самые авторы, что недавно писали о новых "спортивных генах" (обуславливающих физическую работоспособность), пишут что несколько поторопились.

http://www.vesti.bg/index.pht

http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=4790771

Руски пътнически самолет изчезна над о-в Ява