Самолеты ЦАГИ, созданные при непосредственном участии П. О. Сухого и его коллектива (1930-39). Часть 3

В середине 1931 года руководство ВВС РККА вновь вернулось к рассмотрению вопроса о создании двухместного истребителя пушечного (развитие И-12), снятого с повестки дня осенью 1930 года по предложению ЦАГИ.

В июне 1931 года НТК УВВС РККА представил ЦАГИ новый вариант летно-технических требований к ДИП-1.

«Назначение: Наступательный бой со всеми и преимущественно с тяжелыми типами самолетов и воздухоплавательными аппаратами (дирижабли) противника, как на фронте, так и в своем и противника тылу. Обеспечение (сопровождение) операций своей бомбардировочной авиации. В исключительных случаях самолет может быть использован для разведывательных целей армии.

Метод применения: Полет как одиночный, так и в строю. Бой с дальних и ближних дистанций; основан на силе своего огня, маневра и внезапности. Прорыв тяжелых и сверхтяжелых самолетов противника; применение дистанционных бомб и «Защитных авиационных мин» – ЗАМ.

Последовательность требований:

– горизонтальная скорость на боевой высоте;

– маневренность;

– грузоподъемность (количество снарядов);

– скороподъемность;

– взлетно-посадочные качества.Летно-тактические данные для боевой высоты 5000 м:

– горизонтальная скорость – 325-350 км/ч

– время подъема на Н=5000 м – 10-12 мин

– посадочная скорость не свыше – 100 км/ч

– радиус действия нормальный – 300 км

– емкость баков (перегр. вариант без бомб, нагр), обеспечивающая радиус действия – 500 кмВооружение и сбрасываемый груз:

Нормальный вариант

– 2 ДРП для стрельбы вперед;

– пулемет для стрельбы в заднюю полусферу;

– количество снарядов не менее 30;

– количество патронов – 750Перегрузочный вариант (добавляется)

– 10×10 дистанционных бомб или 2×ЗАМ…»

Сведений о работе над проектом ДИП по вышеприведенным ТТТ не обнаружено.

4 июля 1932 года Комиссия Обороны при Совете Народных Комиссаров (СНК) СССР утвердила план работ по опытному самолето- и моторостроению на 1932-1934 годы.

По плану бригаде №3 КОСОС ЦАГИ надлежало спроектировать, построить и передать на государственные испытания ряд самолетов, одним из которых был – двухместный истребитель пушечный ДИП 2М-34 – 1 октября 1933 года.

В июле бригада П. О. Сухого приступила к предварительным изысканиям по проекту ДИП 2М-34.

На состоявшемся 8 декабря 1932 года совместном совещании НИИ ВВС было предложено в десятидневный срок представить ЦАГИ технические требования к машине ДИП 2М-34. ТТТ были получены ЦАГИ только 4 января 1933 года.

8 января 1933 года Технический совет ЦАГИ рассмотрел вопрос «О проекте ДИП». С сообщениями выступили: помощник начальника КОСОС А. В. Надашкевич и начальник бригады №3 КОСОС П. О. Сухой.

А. В. Надашкевич остановился на тактическом значении самолета и кратко охарактеризовал его вооружение.

Павел Осипович в своем выступлении отметил, что:

«… Самолет имеет полезную нагрузку 1180 кг и запас горючего, обеспечивающий радиус действия в 300 км при 5000 метров высоты. Максимальная скорость 325 км/ч. Время подъема (на 5000 м – примеч. автора) при нормальном пользовании газом 15-18 минут. Практический потолок – 8000 метров и посадочная скорость 90 км/ч. Тактические свойства самолета требуют, чтобы при выполнении летных данных учитывалась нижеследующая по важности их последовательность: скорость, скороподъемность, потолок и маневренность.

Прежде всего, требуется большая скорость. Она определяет схему машины. Большую летную скорость мы можем достигнуть при наличии моноплана. Поэтому схема данного типа самолета была утверждена монопланная. Поскольку самолет делается на высочайшие требования, постольку это определяет и количество моторов, которые должен иметь самолет. Поэтому, в конечном счете, мы получаем монопланное крыло с фюзеляжем по середине и с двумя моторами по сторонам фюзеляжа. Сама пушка располагается внутри фюзеляжа таким образом, что снаряды вылетают впереди, а отходящий газ выходит сзади.

Эта система связывает нас и в дальнейшем ходе проектирования, отражающемся на оперении и общем размещении. Крыло машины трехлонжеронное, типа МИ-3. Несущая поверхность его имеет – 58,3 м². По всем прикидкам и по тем полезным нагрузкам, которые были заданы, мы получаем вес машины в 4900 кг. Таким образом, при этой несущей поверхности получается, что нагрузка на м² равна 84 кг. Машина с мотором без импеллера (как это, вероятно, будет с первой машиной) будет легче на 100 кг. Таким образом, вес будет 4800 кг, нагрузка – 82,5 кг.

Что получается с точки зрения летных характеристик, если мы посмотрим те требования, которые даны правительством. При сравнении машины с моторами без импеллеров мы технические требования не выполним, и для выполнения их должны иметь мотор М-34 с импеллером. При этом моторе данные, которые мы будем иметь – расчетные данные – будут такого рода: на 5000 м мы будем иметь скорость порядка 330 км/ч, т.е. примерно у нас имеется некоторое превышение по сравнению с теми требованиями, которые нам даны. Время подъема на 5000 м выдерживается при моторе с импеллером. При тех данных, которые нам гарантирует ЦИАМ, может быть снижение до 10 минут. Но, повторяю, мы имеем пока только расчетные данные.

Потолок для мотора с импеллером выдерживается порядка 8500 м. Несколько хуже дело с посадочной скоростью. Посадочная скорость будет порядка 110 км/ч, вместо 90 км/ч, которые даны в технических требованиях. Для уменьшения посадочной скорости, казалось бы, можно было идти по пути уменьшения нагрузки на один квадратный метр, но это не желательно в связи с развитием площади и размера машины, а следовательно и понижения максимальной скорости.

Если дальше просматривать требования в смысле полетных качеств, то мы должны отметить, прежде всего, то, что с нас требуют, чтобы самолет допускал пикирование под углом 75°. Требование довольно тяжелое. Затем требуют, чтобы при установке стабилизатора на угол, соответствующий эксплуатационной скорости на боевой высоте, переход на любой режим, включая посадку, не должен вызывать давление на ручку более 5 кг. Надо сказать, что для машины такой размерности чрезвычайно трудно получить это давление даже при самой хорошей компенсации.

С нас требуют чрезвычайно малого давления на ручку до 2 кг при всех фигурах и небольшое давление на ногу – до 5 кг.

Что касается остальных требований, то в основном они не вызывают сомнений. Если нужно будет, то я отвечу на это в ответах на вопросы, а сейчас останавливаться не буду.

Обращаясь к конструкции, нужно отметить следующее: крыло металлическое трехлонжеронное, фюзеляж типа монокок, в котором размещаются два человека. Летчик снабжен прицелом и неподвижными пулеметами, расположенными в крыле.

Что касается обстрела задней и нижней полусферы, то они полностью не достигаются. Имеется мертвое пространство, полученное от самого фюзеляжа. Сравнительно небольшой величины, потому что пулеметы могут быть установлены отвесно вниз. Конструкция фюзеляжа дает достаточно пространства для работы наблюдателя, но размещение самой системы как раз у него между ногами, вызывает известное неудобство. Могут возникнуть разговоры относительно расположения системы в фюзеляже. Дело в том, что самый калибр обуславливал необходимость размещения орудия таким образом, чтобы отходящие газы не проходили мимо каких-либо частей самолета, т.к. до сих пор опыты показали, что, несмотря на достаточную толщину обшивки, она разрушалась. Поэтому наиболее рациональным размещением данного орудия является помещение его внутри фюзеляжа, с отводом газов за оперение.

Оперение мы вынуждены были из-за отходящих газов поднять выше фюзеляжа. … Это сделано с таким расчетом, чтобы вынести его за пределы влияния крыла. …»

Далее последовали ответы вопросы присутствующих. Отвечая на вопрос, как использовалась схема самолета МИ-3, Павел Осипович подчеркнул что:

«От МИ-3 взято крыло, но за счет наращивания концевых обтекателей увеличены его несущая поверхность и размах. Фюзеляж и центральная часть крыла, примыкающая к нему изменены.

… Как и на МИ-3 имеется шасси, убирающееся назад, таким образом, что колесо до половины прячется между лонжеронами крыла, причем остальная половина колеса хорошо закрываются капотом радиатора. Выступают только небольшие части покрышки. Колеса тормозные».

В прениях выступил начальник отдела КОСОС А. Н. Туполев, он отметил, что:

«Такой пушки нет ни у кого в мире. За границей, там всего 20 мм.

Идет эта машина и идет неприятельская машина, порядка ТБ-3, ТБ-4. С этой дистанции (показывает на диаграмме) начинается стрельба. Снаряд разрывается и образует пучок. Если неприятельский самолет попадает в этот пучок, то получается такое положение, что как бы мы ведем стрельбу дробью по уткам. Эта одна из особенностей данной машины.

Поэтому понятно то внимание, которое уделяется этой машине со стороны РВС. Это есть вещь модная и тактически новая.

Мало иметь машину, которая бы хорошо увязала систему вооружения, нужно, чтобы машина была увязана в системе промышленности.

Эта машина конструировалась параллельно с МИ-3, чтобы сохранить по возможности больше элементов. Она увязана таким образом: Отъемная часть крыла заменена, и все машины МИ-3 идут с измененным концом крыла. Это усовершенствование сделано во время разработки. Все крыло, начиная с фюзеляжа и включая сюда пулеметную установку, которая также имеется на МИ-3, моторное хозяйство и убирающиеся шасси – одинаково. … Фюзеляж мы хотели сохранить, но по мере того, как мы начиняли его хозяйством, мы увидели, что все больше и больше элементов выпадает, и поэтому стало ясно, что фюзеляж надо делать несколько измененной конструкции, как это и определялось самим начертанием и специфической начинкой.

Эта машина близкого будущего. Система находится в производстве и скоро будет нам дана.

В технических требованиях имеется целый ряд взаимных противоречий. …»

К концу первого полугодия 1933 года проектная документация по самолету ДИП (АНТ-29, заказ 7091, ведущий по самолету от КОСОС – Д. А. Ромейко-Гурко) была отработана на 70%, а общая техническая готовность машины составила 20%. Оставался неясным вопрос с вооружением и оборудованием.

Постановление РВС СССР от 17.07.33 установило новый срок сдачи самолета ДИП на государственные испытания — 1 июня 1934 года.

До конца года, в процессе постройки, самолет претерпел значительные конструктивные изменения. В связи с изменением конструкции отъемных частей крыла было принято решение ранее изготовленные ОЧК на самолет не ставить. Кроме того, изготовленное для ДИП хвостовое оперение установили на самолет МИ-3бис. В результате этих мероприятий общая готовность самолета ДИП снизилась до 6,5%.

25 февраля 1934 года А.Н. Туполев доложил начальнику ВВС РККА Я.И. Алкснису о том, что:

«Согласно тех. требований НИИ ВВС на самолете ДИП должны быть установлены 2 мотора М34.

Ввиду очень большого веса и габаритов М34 мы предлагаем установить моторы Испано Убрс. (Hispano-Suiza 12YBRS – прим. автора).

При установке моторов Испано Убрс тех. требования полностью удовлетворяются.

Прошу Ваших указаний о замене моторов.»

Начальник ВВС РККА согласия на замену моторов не дал. Однако на опытном экземпляре ДИП все же были установлены моторы М-100 – аналоги Испано-Сюиза 12.

В сентябре 1934 года вплотную приступили к постройке самолета. Были изменены киль, стабилизатор, хвостовая часть фюзеляжа. Обшивку самолета заменили на гладкую, с потайной клепкой, практически, впервые примененную на ЗОК.

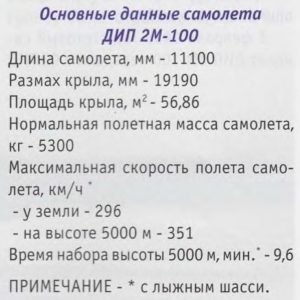

3 февраля 1935 года готовый самолет ДИП 2М-100 передали в ОЭЛИД ЦАГИ для заводских испытаний. После проведения подготовительных работ, 14 февраля 1935 года летчик-испытатель Н. П. Благин впервые поднял самолет в воздух. Первый полет выявил невозможность балансировки самолета, необходимость увеличения площади руля поворота и большие нагрузки на элеронах. В течение десяти дней эти недостатки путем доработок были устранены. До середины марта выполнили еще три полета, после чего с самолета сняли моторы для установки на самолет 40-II, а ДИП перевезли в ЗОК для доработок.

11 июля самолет возвратили в ОЭЛИД для проведения дальнейших испытаний. Полеты возобновились 5 сентября и с перерывами на доработки и доводки самолета и оборудования продолжались до марта 1936 года. 28 марта поступило распоряжение о прекращении работ на самолете ДИП. За время испытаний самолета летчики-испытатели Н. П. Благин, С. А. Корзинщиков, М. М. Громов, К. К. Попов и А. П. Чернавский выполнили 41 полет общей продолжительностью 21 час 41 минута. По результатам испытаний составили отчет, в выводах которого было отмечено:

«1. Скороподъемность самолета на лыжах до высоты 5000 м при полетном весе 5300 кг равна 9,6 мин.

2. Максимальная скорость горизонтального полета на пределе высотности (4100 м) равна 352 км/ч.

ПРИМЕЧАНИЕ: Самолет на колесах и с убранными шасси на скороподъемность и Vmax не испытан.

3. При нормальной нагрузке (5300 кг) положение центра тяжести соответствует ~ 35% х.р., устойчив же самолет только при центровке 29% х.р. (нейтрален при центровке 29,7%).

Необходимо обеспечить устойчивость самолета на более задних центровках.

4. Горизонтальное хвостовое оперение не доведено: стабилизатор не обеспечивает устойчивость самолета на эксплуатационных центровках, при этом руль высоты велик.

Необходимо увеличить стабилизатор и уменьшить руль высоты.

5. Руль поворотов доведен, но не имеет запаса на случай полета с одним мотором.

Необходимо увеличить эффективность руля.

6. Элероны доведены до V=350 км/ч, за исключением необходимости постановки на одном из них триммера для уничтожения заваливания самолета вправо.

7. Водяные радиаторы не обеспечивают нормального охлаждения моторам (малы) и чрезвычайно не надежны в эксплуатации (течь после каждой посадки).

Необходимо поставить на самолет новые увеличенные радиаторы.

8. Необходимо увеличить капотажный угол самолета на лыжах, сделав вынос их равными выносу колес.

9. Необходимо резко увеличить долговечность лыж.

10. Гидропневматические тормоза не надежны и неудобны в эксплуатации.

Необходимо поставить на самолет новые колеса с тормозами последней конструкции.

11. Подъем шасси, вооружение, радиооборудование и т.п. испытанию не подвергалось.

12. По данным испытаний, проведенных ОПАК-ом по вибрации крыла и хвостового оперения самолета ДИП получены следующие критические скорости:

а) V критич. крыла = 832 км/ч

б) V критич. стабилиз. =435 км/ч

в) V критич. киля = 532 км/ч »

В Заключении отчета указано:

«…2. Считаем рациональным в дальнейшем использовать самолет ДИП для производства различных экспериментальных и научно-исследовательских работ, предварительно устранив указанные в отчете недостатки.»

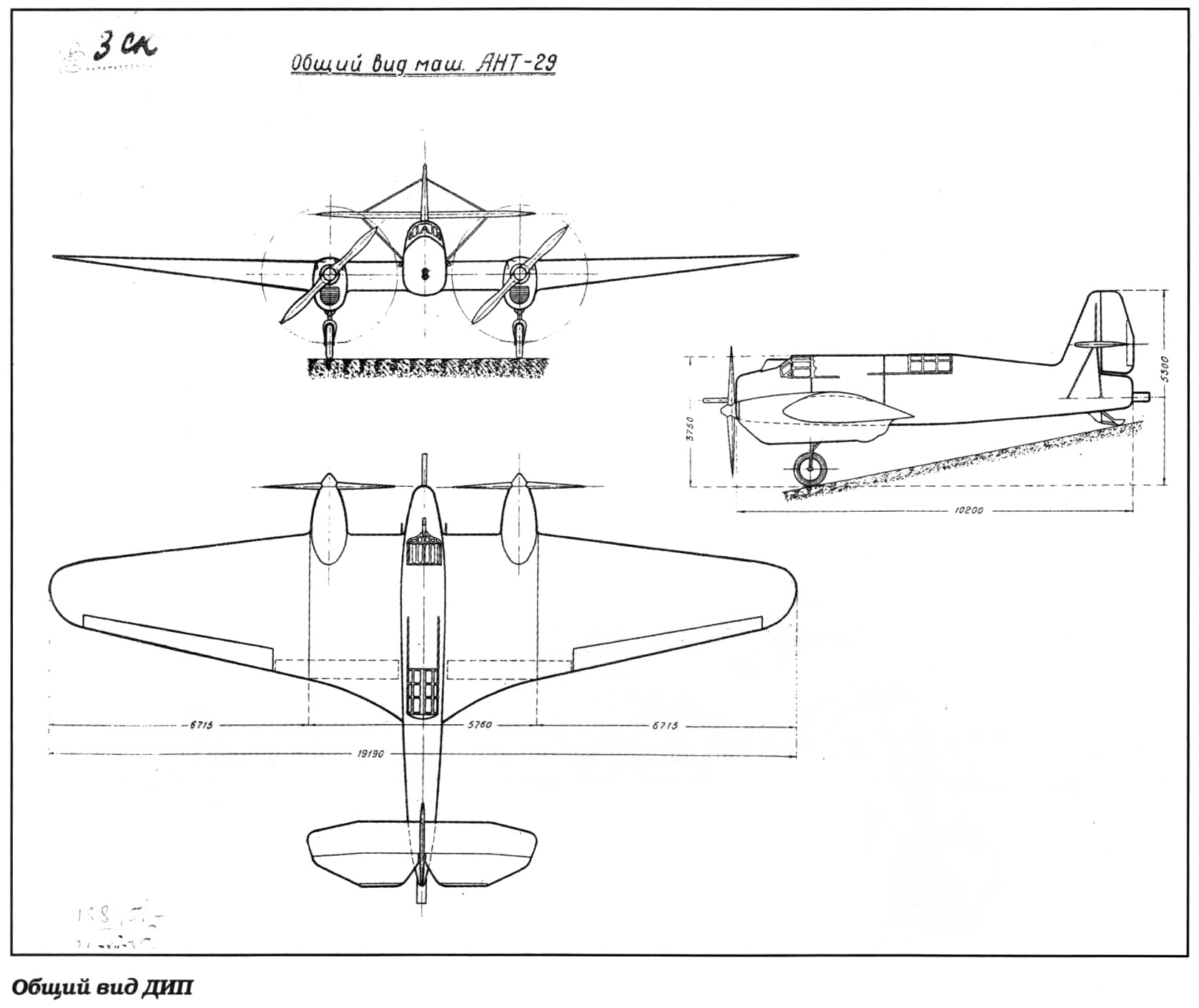

Двухместный истребитель пушечный (в шутку прозванный Д. А. Ромейко-Гурко «жуком с соломинкой») представлял собой двухмоторный цельнометаллический моноплан с низко расположенным крылом.

Фюзеляж овального сечения технологически делился на три части: переднюю, центральную и хвостовую. В передней части с носовым обтекателем размещалась пилотская кабина, закрытая стеклянным (триплекс) фонарем. Центральная – крепилась к центроплану крыла. Хвостовая часть с кабиной стрелка-радиста переходила в нижнюю часть киля и заканчивалась колонкой, к которой крепилось вертикальное оперение. Силовой каркас фюзеляжа состоял из: двух (четырех) лонжеронов; шести рам; тринадцати шпангоутов; девяти дуг; трех ободов; пяти (двадцати двух) стрингеров; шести раскосов и гладкой обшивки, с клепкой впотай.

Крыло состояло из трех частей – центроплана и двух отъемных частей. Каркас крыла образовывали: четыре (шесть) лонжеронов; восемь (шестнадцать) нервюр; десять (тридцать восемь) формеров, стрингеры и гладкая обшивка, с клепкой впотай. На задней кромке центроплана имелись посадочные щитки типа Шренк, отклонявшиеся на 60°. На отъемных частях крыла размещались компенсированные щелевые элероны, состоявшие из двух частей.

Хвостовое оперение. Вертикальное оперение состояло из верхнего, съемного киля, расположенного выше стабилизатора, и нижнего киля, выполненного за одно целое с фюзеляжем. На трех кронштейнах к колонке подвешивался руль поворота с роговой аэродинамической компенсацией и балансиром, вынесенным вперед на стальной трубе. Горизонтальное – двухлонжеронный стабилизатор крепился к колонке и подъемному механизму. Руль высоты с весовой компенсацией подвешивался в шести точках. Обшивка каркаса оперения – гладкая с клепкой впотай.

Шасси – трехопорное с хвостовым самоориентирующимся костылем. Основные опоры – вильчатого типа, с масляно-пневматической амортизацией. Тормозные колеса 900×200, в полете убирались наполовину назад по полету в нишу крыла, а выступающая часть закрывалась створками мотогондолы. Зимой имелась возможность установки неубирающихся лыж. Уборка и выпуск основных опор шасси осуществлялись при помощи гидросистемы, питающейся от двухступенчатой помпы с электроприводом. Аварийный выпуск производился тросовой передачей от штурвала в задней кабине.

Управление самолетом: элеронами – жесткое, рулем высоты – смешанное, рулем поворота, стабилизатором, щитками и флетнерами – тросовое.

Силовая установка состояла из двух 12-цилиндровых V-образных моторов жидкостного охлаждения М-100 мощностью 760 л.с, установленных на клепанных дюралевых рамах со стальными подкосами. Моторы крепились перед передними лонжеронами центроплана крыла. Туннельные радиаторы системы охлаждения устанавливались под задней частью каждого мотора, охлаждение масла осуществлялось при помощи водомасляных радиаторов типа «РД-3», подключенных к магистрали системы охлаждения моторов. Управление моторами – жесткое. Бензобаки (1072 л) размещались в отъемных частях крыла, а масляные баки (72 л) – в центроплане. Винты – деревянные диаметром 3,4 м. Ставили и французские металлические трехлопастные винты «Ратье», с изменяемым на земле шагом.

Вооружение пушечное – АПК-8100 мм, располагалась по всей длине нижней части фюзеляжа. Одна точка крепления АПК была неподвижной, остальные три позволяли регулировать угол установки при монтаже. Боезапас состоял из 6 снарядов, размещенных в трубчатом магазине и 10 – в дополнительной кассете. Стрелковое вооружение – 2 неподвижных пулемета ШКАС с боезапасом 2×1000 патронов устанавливались в центроплане крыла вне зоны вращения винта и один пулемет ШКАС на турели Тур-9, в кабине стрелка-радиста.

Оборудование состояло из стандартного аэронавигационного, радиооборудования (р/с ВСК-2 или 13СК), электрооборудования, кислородного и спецоборудования.

источник: Владимир Проклов «Самолеты ЦАГИ, созданные при непосредственном участии П. О. Сухого и его коллектива» // Крылья Родины 07-08/2011