Самолеты Дмитрия Григоровича Часть 19

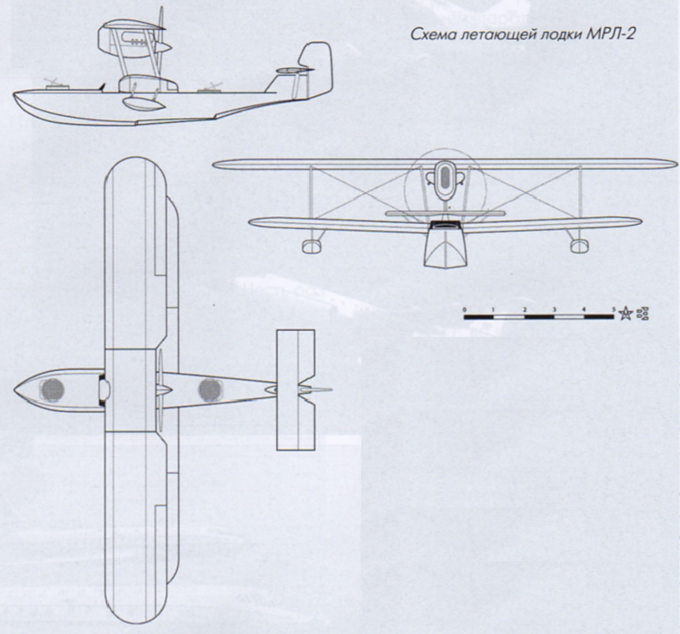

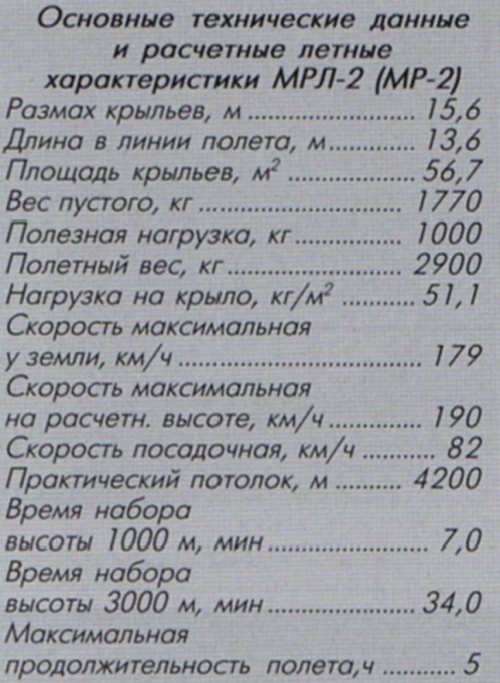

МОРСКОЙ РАЗВЕДЧИК МРЛ-2 (МР-2)

6 августа 1925 г. на ленинградском авиазаводе ГАЗ №3 под руководством одного из руководителей правления Авиатреста И. К. Гамбурга было проведено совещание, посвященное деятельности конструкторского бюро Григоровича и реализации трехлетнего плана опытного строительства. Рассматривались следующие типы самолетов:

- И-7 (И-2) — 1-я серия.

- МРЛ-1 — 1-я серия.

- Самолет Укрвоздухпуть (СУВП).

- И-7 (И-2) — 2-я серия, 10 экземпляров.

- Морской истребитель базовый с мотором «Нэпир» (МИН-1).

- Морской миноносец (ММ).

- Разведчик открытого моря (РОМ).

- Палубный (корабельный) истребитель (ПИ-1).

- Катапультный разведчик (К-Р).

- Переделка учебной лодки М-5.

Из этого обширного перечня запланированных работ до практического воплощения не добралась добрая половина аппаратов. Корабельный истребитель с двигателем «Либерти», несколько вариантов корабельных разведчиков со складными крыльями, металлические поплавки к И-2бис — все эти проекты так и остались неоконченными. Впрочем, сомнения в достоверной реализации задуманного высказывались уже практически сразу, в том числе и на означенном совещании. Говорилось,, в частности, что многочисленность типов самолетов, требуемых морским командованием, не соответствует возможностям конструкторского бюро, прежде всего — наличию грамотных и подготовленных специалистов.

В ноябре 1925 г. руководство ВВС признавало, что положение с морской авиацией в СССР тяжелое,

«в настоящее время она небоеспособна»

по причине отсутствия современных гидросамолетов. В отношении Григоровича (доклад от 10 ноября 1925 г. в РВС за №3601 сс) указывалось:

«Из отечественных конструкторов только инженер Григорович имеет опыт в строительстве гидролодок, однако две его последних гидроконструкции оказались неудовлетворительными, так как без тщательного лабораторного исследования в настоящее время хороших конструкций дать нельзя».

Между тем, по инициативе Григоровича в ноябре 1925 г. на ГАЗ №3 уже приступили к проектированию и постройке второго экземпляра разведчика МРЛ. В руководстве Авиатреста некоторое время возмущались самодеятельностью конструктора, тем не менее, включили эту новую лодку в план промышленности на 1925/26 гг. под обозначением МРЛ-2 (улучшенный МРЛ-1). Поначалу этот самолет также предполагался под двигатель «Либерти», однако позднее использовали двигатель «Лоррен-Дитрих», с которым он был закончен изготовлением 18 июня и предъявлен на испытания в сентябре 1926 г.

В. Б. Шавров дал такое его краткое описание:

«Внешне он был еще красивее МРЛ-1. Та же обшитая досками лодка, но с большей площадью сосновых досок и меньшей — красного дерева, которые по днищу шли только в один слой. Были изменены обводы носовой части лодки, верхнее крыло было увеличено в размахе. Расчалки коробки крыльев были сделаны из 5-мм стольной проволоки с загибом концов в заделке; причем несущие расчалки состояли из трех; обратные — из двух проволок. Общие размеры были немного больше, чем в МРЛ-1. Самолет имел гораздо меньшее перетяжеление в дощатой обшивке, приклепанной алюминиевыми заклепками».

Летающую лодку МРЛ-2, в отношении которой использовалось также обозначение МР-2, осмотрела комиссия в следующем составе: от УВВС И. И. Машкевич, Е. К. Стоман, от завода №3 Д. П. Григорович, В. Л. Корвин. Члены комиссии зафиксировали, что от первого экземпляра самолет отличается формой крыльев, улучшенными очертаниями лодки, двигатель закрыт хорошо обтекаемым капотом, сдвинута назад задняя стрелковая установка.

Первый полет МР-2 продолжительностью 15—17 мин состоялся 22 сентября 1926 г. Впереди уселся Григорович, пилотировал летчик Мельницкий, рядом с ним на правом сидении разместился Корвин. В этот же день состоялся второй полет А. С. Мельницкого, и вновь с пассажирами: с мотористом Фунтиковым и инженером Виганд. Третий полет выполнил представитель НОА летчик В. Н. Филиппов, который отметил длинный разбег на взлете, неустойчивый режим в горизонтальном полете и на планировании. Впрочем, общая оценка гласила, что управляемость и поперечная устойчивость МР-2 лучше, чем у МР-1, а продольная устойчивость хуже.

Именно продольная неустойчивость МР-2 стала причиной катастрофы летчика Ф.С. Растягаева, произошедшей 19 октября 1926 г. Растягаев не был морским летчиком, и ранее не летал на летающих лодках, однако именно его пригласили из Москвы для проведения первого этапа государственных испытаний. 18 октября он совершил один тренировочный полет с заводским летчиком Жуковым на летающей лодке МУР (М-5 с двигателем «Рон» 120 л.с.), затем вылетел самостоятельно. По его мнению, ничего особенного в пилотировании морским самолетом не было:

«нет проблем и никакой разницы».

19-го октября Растягаев взлетел, сделал круг над бухтой, затем произвел крутое планирование (или так у него получилось), затем последовало еще одно планирование, отмеченное наблюдателями с земли. Далее МР-2 перешел в пикирование, перевернулся и упал в воду на отмель глубиной до полуметра мористее стенки западного Кроншпица (на выходе из Гребного порта у Васильевского острова). Растягаева извлекли из-под обломков самолета с многочисленными ранениями. Ночью от полученных ран он скончался.

Аварийная комиссия под председательством Н. М. Тулупова первоначально заключила, что катастрофа произошла вследствие недостаточного знакомства летчика-испытателя с морскими машинами. Согласно официально подготовленному протоколу комиссии по изучению катастрофы МР-2 от 27 ноября 1926 г. следовало:

«..МР-2 является неустойчивым в продольном отношении. При малых полетных углах недостаточно рулей. Когда летчик Растягаев перешел на планирование, то он с манерами сухопутного летчика дал ручку резко от себя; самолет начало затягивать в пикирование. При вторичной попытке рулей не хватило; и он перешел в отрицательное пике».

Далее началось тщательное выяснение причин катастрофы, срочно была изготовлена модель самолета и произведены ее исследования в аэродинамической трубе ЦАГИ. Продувки показали картину катастрофической продольной неустойчивости МР-2, полетная центровка составляла 48% САХ, а стабилизатор был установлен под положительным углом.

Продолжавшая работу комиссия отметила, что если бы аэродинамические исследования сделали своевременно, то катастрофы можно было бы избежать.

Отметим, что история МР-2 очень напомнила историю поликарповского ИЛ-400, потерпевшего аварию в первом полете также по причине излишне задней центровки. Причина этих неприятностей видится не только в недостаточных теоретических исследованиях, в самоуверенности и стремлении к самостоятельности двух конструкторов — Поликарпова и Григоровича. Правильнее говорить о полной оторванности в те годы науки от практики, что на деле вело действительно к неудачам всех других конструкторов, стремящихся реализовывать свои конструкции. В любом случае, после катастрофы МР-2 определение центровки для летающих лодок стало одним из важнейших элементов расчета, а продувка аэродинамической модели стала обязательной частью подготовки рабочего проекта.

источник: Михаил Маслов "Самолеты Дмитрия Григоровича" "Авиация и Космонавтика" 08-2013

Трупами Наполеона завалили с одной фузеей на троих!!!)))

Откуда у Вас такие данные? Не было тогда фузей, были мушкеты, а «на троих» обычный и дурной штамп про другой исторический период.

Другие страны действовали стало быть намного лучше?

Плевать в свою историю это очень плохое качество. Оно описано Достоевским в Братьях Карамазовых «Лучше б нас и вовсе завоевали…Умный народ победил глупый-с».

Если хотите, что у Вашей внучки(внука) не было будущего, продолжайте в том же духе.

мне кажется это был сарказм

Тогда извиняюсь, видимо я чего-то не увидел в статье, что достойно такого сарказма

Если сарказм, снимаю свои слова

сарказм не в статье, а в реплике коллеги Михаила Дмитриевича

Я понял, снимаю все свои слова, прошу извинения у Михаила Дмитриевича. Мне случалось слышать такие слова на полном серьезе, поэтому я не сориентировался

Просто я намекнул на то, что в последнее время на просторах интернетиков (и не только) завелись «историки», которые нам пытаются «раскрыть глаза» на то, что «Кутузов был бездарный старый чмошник и педофил, а в войне 1812 года победил Наполеон по очкам решением жюри».)))

Вобщем «в бой с одной портянкой на троих, а вшей у неприятеля добудете»!!!)))

В статье нет ничего такого, что могло бы служить предметом саркастических реплик.

(Очевидно, конечный вариант можно построить так 🙂 )

+!!! Впечатлило.

+++++

Здравствуйте!

Все очень хорошо. Вы проработали большую тему. Но не стоит так разбрасываться цифрами потерь и взятых в плен. Разные источники дают совершенно разные цифры и проверить это очень трудно, даже тех компетентных французов, говоривших о возвращении Нея с таким-то количеством солдат. Хочется спросить, где Вы нашли эти данные о переправе Нея по доскам, уложенным на льдины? Пришлите,пожалуйста по адресу nikolas.martin54@mail.ru Может, Вы имели ввиду Сырокоренье, где существовал паром и о котором знали французы еще по летнему наступлению? Кроме того, о численности вышедших корпусов из Смоленска, в частности Нея, тоже большие разночтения.

С уважением.

Акимов Николай.