Русские броненосные корабли Крымской войны (Орлы Отечества)

Доброго времени суток, коллеги! Вот я и добрался до публикации своих броненосцев Крымской войны. Получилась небольшая задержка с публикацией этой статьи, и за это время она успела несколько раз сменить содержание (как и количество кораблей, которые будут упомянуты в ней). Менялись корабли, менялись названия – и теперь, наконец, я считаю сей труд завершенным. В общем, разрешите представить ту часть моей очередной альтернативы, где Россия строит в Крымскую броненосцы.

Вступление

Так уж случилось, что к идее русских броненосцев времен Крымской войны я пришел, работая с броненосцами Конфедерации в своей альтернативе Dixieland. Корабли – простые как двери, много, достаточно эффективные, а в плане возможностей постройки ведь КША отставали от России, даже с учетом разницы во времени в 7 лет! Идея броненосных кораблей была не новой, и при определенном стечении обстоятельств Россия могла бы построить хотя бы один броненосный корабль для борьбы с превосходящими неброненосными силами союзников. В принципе, оно так и было – Россия строила батарейные плоты, которые защищались какой-никакой броней, но это все не то. Короче, теоретическая возможность есть, практической реализации не было. А в нашем случае это значит что? Значит, практическая реализация будет!

Очень, очень долго "рожалась" эта статья. Первые версии броненосцев были готовы еще больше недели назад, но с публикацией случилась задержка. На написание статьи требуется время – а его не было, да и "накрыло", и я начал восстанавливать стандартный набор шаблонов для рисования РИФ (прошлый был потерян вместе со всем ФАНом). Потом начали меняться сами корабли, так как не удовлетворяли меня вообще – уж больно на броненосцы конфедератов походили. Единым оставалось лишь число плавбатарей – 3 штуки, но изначально они все были разнотипными, затем стали однотипными, разбились на 2 типа и, наконец, вновь объединились в корабли одной серии. Меньше всего заморочек было с самоходными батарейными плотами – идея пришла в голову внезапно, и была реализована за считанные минуты. И вот вчера вечером я наконец-то "добил" эту тему, завершив финальный рисунок русского броненосца. И сейчас публикую все это дело.

Касательно названия альтернативы. С ним пришлось много повозиться. Была куча вариантов, с которыми помогли и коллеги (спасибо, st.matros), но мой чертов перфекционизм заставил меня страдать и искать более простых и понятных вариантов. Ориентиром была альтернатива коллеги Андрея "Глаголь над Балтикой" – название я считаю подобранным если не идеально, то близко к тому, и хотелось примерно того же. Был вариант "За Веру, Царя и Отечество", но такой вариант слишком длинный. Был вариант "Боже, Царя храни!", но отпал из-за какой-то узконаправленности – речь только о боге и царе, что не есть хорошо. Тем не менее, этот вариант был основным на момент начала написания статьи, и уже когда я собирался окончательно утвердить вариант, в голову пришел он, тот самый вариант. И называться рабочая папка (необходимо название латинскими буквами по определенным причинам) у меня будет Patriam Aquilae, а на русском соответственно – Орлы Отечества. По-моему, неплохо.

Да, последний момент. У меня фактически уже готова ветка броненосцев береговой обороны для альт-России до начала ПМВ, осталось доделать последний корабль в нескольких вариантах. Так что в ближайшее время начну дальнейшую публикацию. Вместиться думаю в 2-3 поста — большинство кораблей там альтернативные еле-еле, кроме последнего образца.

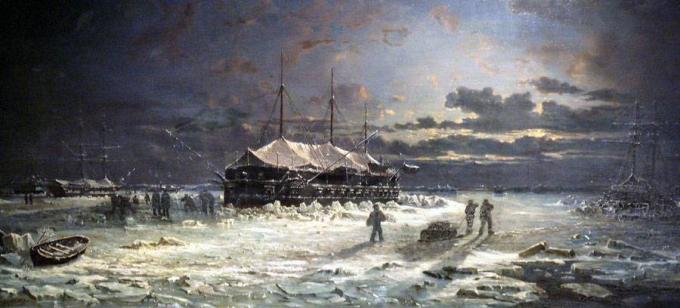

Плавучие батареи Николая Нотара

Вмерзшие в воды Черного моря французские плавучие батареи, зима 1855-1856 гг. После сражения у Кинбурна французский флот попал в неловкой положение – обладая численным превосходством, в том числе и по броненосцам, он не мог решиться противостоять русскому кораблю, который проявил себя с самой лучшей стороны. На весну-лето 1856 года планировалась новая попытка бомбардировки крепости Кинбурн, но конец войны не позволил повториться сражению броненосцев

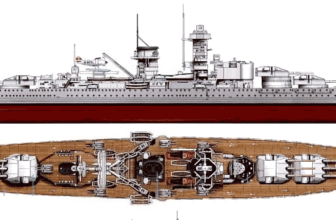

Еще в далеком 1850 году молодой, но многообещающий кораблестроитель, грек-переселенец Николай Нотар предложил морскому министру Валерию Невскому, сменившему в свое время выдающегося русского деятеля флота Ивана Крузенштерна [1], проект "несамоходной защищенной батареи". Конструкция из дерева, лишенная мачт и парусов, должна была обшиваться толстыми железными плитами толщиной в два дюйма (51 мм), которые должны были отражать попадания вражеских снарядов. По две такие батареи предлагалось построить для каждой крупной военно-морской базы России – теоретически они должны были сделать места базирования флота неуязвимыми для врага. Проект заинтересовал морского министра, и он выделил деньги для "натурных проб" – реальных испытаний железной броневой защиты. Те показали, что двухдюймовая броня не является надежной защитой для корабля, но в то же время ее эффективность как защиты возрастала при установке ее с определенным углом наклона. В результате провели повторные испытания – на сей раз плиты укладывались в два слоя, с нахлестом, и крепились болтами к толстой деревянной подшивке под углом 30 градусов к вертикали. Эти испытания показали высокую эффективность подобной защиты, но корабль построить не удалось – у министра банально не хватало денег на весьма затратный проект. Не удалось "выкроить" из бюджета государства нужную сумму и в 1851, и в 1852 годах – все средства "съедали" реформы и активная индустриализация империи. Тем не менее, о проекте прекрасно помнили, Невский выражал настойчивое стремление воплотить его в жизнь, и даже заручился поддержкой трех самых влиятельных людей в империи – императора Николая I, его сына и наследника цесаревича Александра Николаевича, и канцлера Константина Воронцова. По поручению министра Николай Нотар был взят под особый учет и проводил много времени в подготовке подобного строительства, изыскивая нужные мощности и подрядчиков, которые могли бы взяться за столь нестандартный проект.

Положение изменилось в 1853 году, с началом Крымской войны, которая началась как очередная русско-турецкая – а вылилась в конфликт с Великобританией и Францией, к которым примкнула "свита" из Сардинского королевства, с которым Россия ранее сохраняла дружественные отношения. Русский флот оказался в подавляющем меньшинстве, и шансов победить в решительном сражении на море просто не было. Уже в начале 1854 года Нотар на поезде [2] прибыл в Петербург, где ему выдал указ лично император – составить проект самоходной броненосной батареи и обеспечить постройку корабля на Черном море силами Николаевского адмиралтейства. В кратчайший срок проект был составлен, и он учитывал все уроки, которые удалось извлечь из испытаний брони четырьмя годами ранее. Фактически корабль представлял собой восьмиугольный вытянутый каземат с наклонными стенками и выпуклыми боками, водруженный на деревянный корпус. В носу и корме надводная часть корпуса принимала форму карапаса и дополнительно бронировалась 1,5-дюймовой броней. Кроме того, носовая часть корпуса была укреплена и обшита железом, формируя таранный форштевень. Эта особенность корабля была вызвана приобретающим все большую популярность мнением, что паровая машина позволяет современным кораблям развивать достаточную скорость независимо от ветра, чтобы наносить точные и мощные таранные удары по корпусам кораблей противника, что, учитывая дистанции сражений того времени, было надежным способом быстро отправить противника на дно. Впрочем, не следует считать, что это было единственной или главной причиной установки тарана на корабль – из-за особенностей конструкции броненосная плавбатарея должна была получиться относительно слабо вооруженной (всего 6 орудий, что по представлениям того времени было недостаточным количеством). Наличие же тарана в глазах инженера и его клиентов-моряков позволяло отчасти компенсировать малое число стволов, расширив возможности поражения противника. По тем же причинам конструкцией предусматривалось крепление для шестовых мин – специальных пороховых зарядов, закрепленных на длинном шесте и подрываемых по электрическому проводу при подведении к борту противника. Тем не менее, эти устройства, придуманные Нотаром, так и не были изготовлены и установлены на корабли в ходе войны [3]. Главным же оружием кораблей оставалась артиллерия в виде двух 3-пудовых и 4 1-пудовых единорогов, при этом последние должны были перемещаться между бортовыми амбразурами обеих бортов, т.е. огонь всех 4 орудий можно было сосредоточить по одному из бортов. Центром управления корабля в бою являлась боевая рубка, возвышающаяся над казематом и обшитая броней в 4 слоя общей толщиной в 8 дюймов. Над ней располагался открытый ходовой мостик для управления вне боя. Постройку было решено начать немедленно, всеми доступными силами. Нотар отбыл на юг, чтобы решать все важнейшие вопросы на месте, а в Петербурге началось формирование экипажа будущего корабля из числа "охотников" [4], причем процесс контролировался лично цесаревичем Александром.

Уже в Николаеве Нотару, благодаря собственному опыту и выработанной еще до войны цепочке подрядчиков, удалось быстро начать постройку корабля и наладить поставки от подрядчиков. В этом ему активно помогал губернатор Новороссии и Бессарабии Сергей Воронцов, брат канцлера. Уже в ходе строительства в Петербурге решили построить еще два корабля – один для защиты Азовского моря, через которое шли критически важные линии снабжения, и один – для защиты столицы, на Балтике. Местами строительства этих кораблей стали завод Берда в Петербурге, одно из самых передовых предприятий пароходостроения России на тот момент, и старая Таганрогская верфь. Последняя до того строила лишь небольшие корабли и не считалась пригодной для постройки столь новых кораблей, так как требовала дооборудования, на что не хватало денег – но атаман Войска Донского Михаил Хомутов заявил, что защита Азовского моря является одним из интересов Войска, и потому он будет оказывать всяческое содействие постройки корабля в Таганроге, так что модернизация верфи была профинансирована за счет местных частных средств. При этом достройку корабля планировалось провести в Керчи, так как полная осадка – около 5 метров – не допускала возможности плавания в районе Таганрога.

Тем временем с постройкой первого корабля, названного "Броненосцем", возникли проблемы. Корпус был спущен на воду в сентябре 1854 года, и ориентировочно корабль должен был вступить в строй уже в начале 1855 года, но случилась беда – из-за оплошности рабочих недостроенный "Броненосец" загорелся, и лишь смелые действия находившегося в тот момент рядом Николая Нотара позволили спасти его от полной гибели путем затопления в реке Ингул [5]. Тем не менее, урон был впечатляющим, и вступление корабля в строй отложилось на какое-то время. Было решено переправить уцелевшие материлы в "Таганрог", для строящейся там "Крепости", для ускорения ее постройки – а предназначенные для нее орудия, механизмы и прочее оборудование перенаправлялись на "Броненосец". Из-за этого николаевский корабль, заложенный первым, вступил в строй последним. В Таганроге тоже имелись свои проблемы – морозы ударили достаточно рано, и из-за опасений замерзания Азовского моря корабль пришлось спешно переводить в Керчь, где еще не закончилась подготовка достройки "Крепости". Тем не менее, этот корабль удалось ввести в строй уже в марте 1855 года. Без происшествий проходила постройка только третьего корабля – Бердовского "Кремля". Его ввели в строй в апреле 1855 года, хотя по инициативе его командира, капитана II ранга Игнатьева, корабль оставался у достроечной стенки завода, и всячески создавалась видимость того, что он еще не готов.

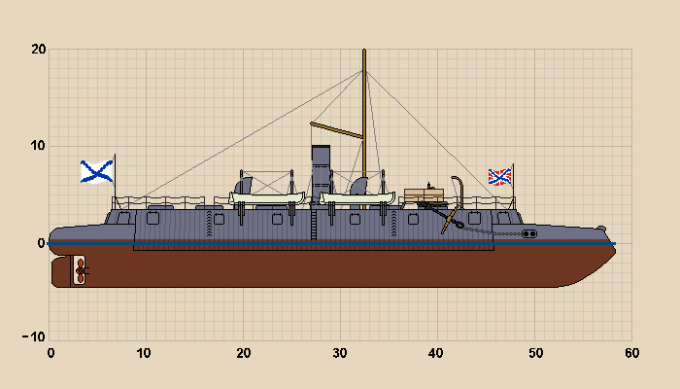

"Броненосец" после вступления в строй. Первое время броненосные корабли вообще не окрашивались, причем как в России, так и в других странах.

"Броненосец", "Крепость" и "Кремль" стали первыми броненосными кораблями Российского императорского флота, и их создание пришлось очень кстати. "Крепость", вступивший в строй первым, уже через месяц участвовал в отражении попытки прорыва флота союзников в Азовское море и добился полного успеха. "Кремлю" в августе довелось участвовать в морском сражении у Свеаборга, где его появление стало полной внезапностью для командования флота союзников, и сражение завершилось убедительной победой Андреевского флага. "Броненосцу" также довелось принять бой с флотами союзников, причем он бился не с деревянными кораблями, а с броненосными плавбатареями "Девастасьон", "Лев" и "Тоннант". И в этом сражении, ставшим первой в истории битвой броненосных кораблей, "Броненосец" проекта греко-русского инженера проявил себя с самой лучшей стороны [6], Три победы русского оружия – у Керчи, Свеаборга и Кинбурна – подняли престиж русского флота до небывалых высот, а также значительно повлияли на дальнейший ход войны, которую, несмотря на сдачу Севастополя, удалось повернуть в пользу России. Союзники, оказавшись в щекотливом положении и разуверившись в успешном для них окончании войны после этих и прочих битв, предложили мир – и Россия согласилась.

Ну а броненосные плавбатареи типа "Броненосец" продолжили жить и в мирное время, хоть и недолго. К концу 50-х годов на кораблях все же установили шестовые мины конструкции Нотара – их испытания показали некоторые сложности использования и натолкнули конструктора на дальнейшее совершенствование их конструкции. В 1860 году была принята новая официальная классификация кораблей, согласно которой "Броненосец", "Крепость" и "Кремль" стали броненосцами береговой обороны. Уже через два года из строя вышел "Броненосец" – спешная достройка после пожара дала о себе знать, и корпус корабля пришел в совершенную негодность. На два года дольше продержался "Крепость", пущенный на слом по тем же причинам, а еще через год та же судьба постигла и "Кремль". Несмотря на столь короткую службу, память об этих кораблях живет и по сей день – памятники о сражениях с их участием есть в Петрограде [7], Керчи и Николаеве, а питерскими умельцами на деньги крупного промышленника Нотара, потомка знаменитого кораблестроителя, была построена в 1978-1981 реплика "Броненосца", которая поныне находится в качестве корабля-музея в Кронштадте.

"Кремль" после Крымской войны. Позднее полностью черная окраска станет стандартной боевой для Балтийского флота.

«Броненосец» (ЧФ), Николаевское адмиралтейство, Николаев – 15.04.1854/18.09.1854/03.09.1855

«Крепость» (ЧФ), Таганрогская верфь, Таганрог – 17.02.1854/18.10.1854/03.03.1855

«Кремль» (БФ), Завод Берда, Санкт-Петербург – 14.03.1854/19.11.1854/13.04.1855

Водоизмещение: нормальное 2130 тонн

Размерения: 58,2×13,3×4,6м

Механизмы: 1 вал, 1 ПГМ, 4 котла, 8-9 узлов

Запас топлива: (неизвестно)

Дальность: (неизвестно)

Броня (железо): каземат 102 мм, оконечности 38 мм, рубка 203 мм

Вооружение: 2 3-пудовых единорога, 4 1-пудовых единорога, 1 шестовая мина

Экипаж: 232 человека

Самоходные батарейные плоты, или канонерки-"Путиловки"

Реальные батарейные плоты. Были несамоходными, как можно понять по отсутствию трубы и видимого движителя. Вооружались обычно 36-фунтовыми пушками или 1-пудовыми крепостными единорогами.

С началом Крымской войны и вмешательством коалиции европейских держав в конфликт на стороне Османской империи в Петербурге развернулась лихорадочная деятельность по укреплению обороны столицы. Причины на то были, и вполне серьезные – Россия обладала третьим флотом в мире, который являлся значительной силой, но никак не против объединенного флота 1-й и 2-й мировых морских держав. Англичанам и французам вполне могло хватить наглости заявиться в Финский залив и попытаться провернуть то, что англичане провернули 40 годами ранее с Вашингтоном [8]. На защите Петербурга имелись корабли, имелись форты – но этого было мало, и инженеры начали проявлять изобретательность. Так, началось массовое производство морских мин — нового вида вооружения, который очень не понравился флотам союзников. Строились и простые паровые канонерские лодки, вооруженные 3 мощными бомбическими пушками, смертельно опасными для любого деревянного корабля. Тем не менее, этого все равно было недостаточно, а ресурсы империи были не безграничны – и решение было найдено в постройке батарейных плотов, представляющих собой батарею из 4 пушек, поставленных в каземате, обшитом двухдюймовой броней, который размещали на "плотах", которые сильно походили на армейские понтоны. Постройка батарейных плотов велась массово благодаря своей простоте и большой пользе подобных "мобильных" укреплений, которые должны были замкнуть линию фортов на воде и создать сплошное препятствие для противника.

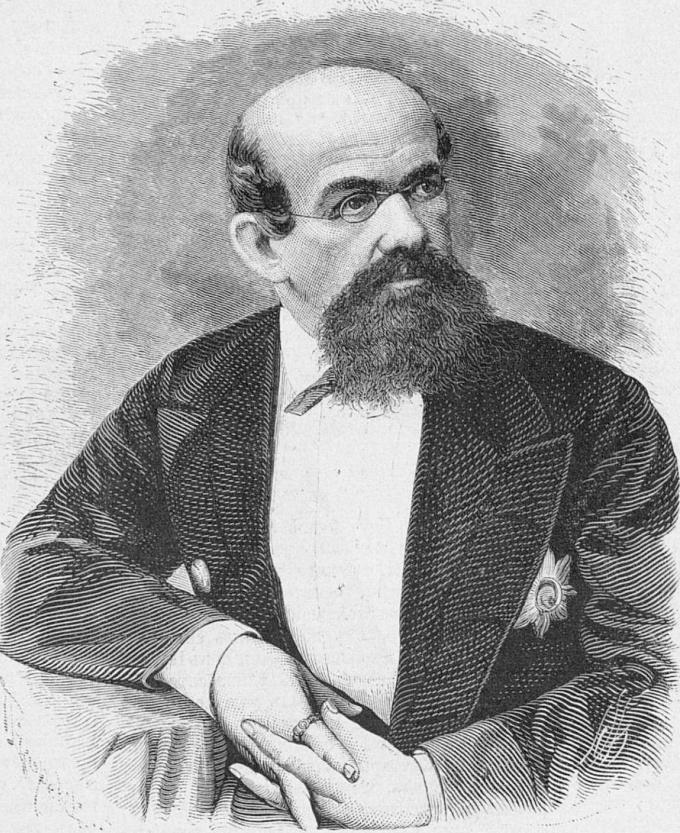

Николай Иванович Путилов

На постройку батарейных плотов обратил внимание выдающийся человек, названный позднее "русским Круппом" и "русским Армстронгом", ставший крупным промышленником, а на тот момент – многообещающий инженер и чиновник морского министерства Николай Иванович Путилов. Он уже успел проявить себя, организовав практически из ничего массовую постройку винтовых канонерских лодок, и считался одним из самых надежных порученцев в делах морского строительства. Батарейные плоты казались ему удачным решением в текущих условиях, но он увидел в них и крупный недостаток – несамоходность. Проявив инициативу, он предложил морскому министру Невскому построить несколько измененных батарейных плотов, способных к самостоятельному плаванию. Тем не менее, он получил отказ – лишних денег на подобные "эксперименты" не было.

Тем не менее, Путилов все же получил деньги, пускай и из неожиданного источника. В начале 1854 года силами патриотически настроенных женщин России было создано Русское женское патриотическое общество (РЖПО) [9], которое собрало довольно значительную сумму частных средств и предложило потратить их на государственные нужды. Единственным требованием общества, причины которого не совсем понятны, стала трата этих денег на нужды флота. В качестве посредницы была делегирована императрица Александра Федоровна, которую ее муж и император Николай направил к морскому министру Невскому. Тот, в свою очередь, вызвал Путилова, и в кратчайшие сроки удалось договориться о передаче средств общества в его руки.

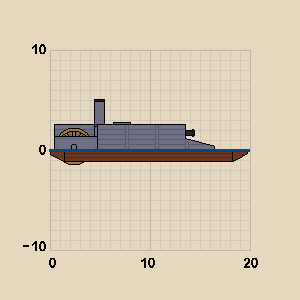

Императрица Александра Федоровна, жена Николая I. В честь нее была названа головная канонерка серии.

Построенные на эти деньги канонерские лодки получились довольно необычными. Прежде всего, все они были названы в честь женщин, выделивших наибольшее количество средств для постройки, за что среди моряков получили прозвища "воительниц", "барынь" и даже много более крепких, не передаваемых литературным языком кличек. Имелось и другое название, ставшее официальным – "Путиловки". Представляли они собой обычный батарейный плот, ширину которого уменьшили где-то на треть, в то же время увеличив длину. Каземат из двухдюймовой стали располагался на пяти больших секциях-поплавках, при этом вторая и четвертая секции были короче остальных. В образовавшихся прорехах в задней части плота устанавливались два гребных колеса, приводимые в движение паровой машиной, установленной между ними. Выбор движителя не был случайным – заводы, загруженные заказами, не могли обеспечить своевременную поставку достаточно мощных паровых машин для винтового движителя, кроме того, гребные колеса с учетом малой осадки канонерок получались более выгодными для использования. Уязвимость их сводилась на нет особенностями канонерок – использовать их планировалось строго для фронтальной стрельбы издалека, без активного маневрирования, и гребные колеса, размещенные за казематом, получали достаточно внушительную защиту. В качестве вооружения было решено использовать самые тяжелые из доступных орудий – 3-пудовые единороги в количестве двух штук на корабль. Организаторские таланты Путилова позволили построить канонерки на третьестепенных предприятиях и в кратчайшие сроки – все пять единиц были готовы вступить в бой уже в начале 1855 года, спустя полгода после начала постройки.

Боевое крещение "Путиловки" получили в бою у Свеаборга 7 августа [10], вместе с броненосцем "Кремль". Пока броненосец кинулся в самую гущу вражеского строя, стреляя из всех орудий, канонерки принялись издалека осыпать корабли союзников разрывными гранатами весом в 3 пуда. Ответный огонь по ним велся вялый, так как "Кремль" отвлек на себя внимание почти всех кораблей врага. Результат – все "воительницы" получили повреждения от попадания вражеских ядер и гранат, но ни одна из них не была выведена из строя, броня осталась целой. Убыль среди экипажей составила 2 убитых и 12 раненых – сказывалось отсутствие броневой крыши каземата. После боя эти корабли продолжили свою службу до конца войны, причем первоначальные опасения по поводу их использования сменились уверенностью, и с каждым новым столкновением с кораблями союзников действия "Путиловок" становились все более дерзкими.

Увы, история столь удачных боевых кораблей береговой обороны оказалась короткой. Несмотря на успех проекта, не было построено более ни единой броненосной канонерки, а после конца войны все пять кораблей прошли "разоружение" – машины, броня и артиллерия были сданы на береговое хранение, а корпуса, построенные в спешке и начавшие подгнивать еще до конца войны, утилизировали. Собственно, фактическая служба этих кораблей и закончилась 1856 годом, хотя на "хранении" они находились еще 12 лет, до 1868 года, когда остатки "Путиловок" были пущены на переплавку.

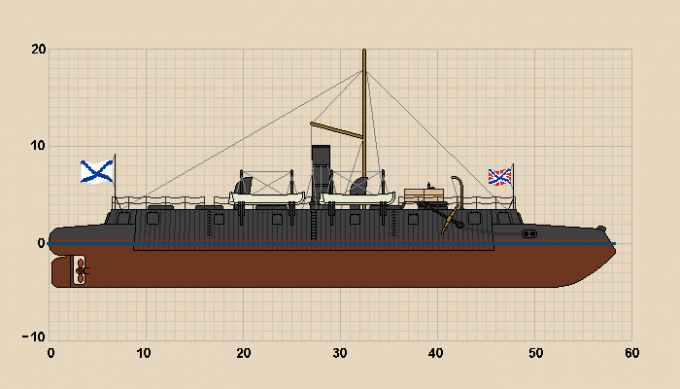

"Путиловка" во всей ее некрашенной красе.

«Александра», «Мария», Анастасия», «Ольга», «Татьяна» – 1855

Водоизмещение: 475 тонн

Размерения: 19,8×21,5×1,5м

Механизмы: 2 кормовых гребных колеса, 1 ПМПД, 1 котел, 4-5 узлов

Запас топлива: (неизвестно)

Дальность: (неизвестно)

Броня (железо): каземат 51 мм

Вооружение: 2 3-пудовых единорога

Экипаж: 42 человека

Примечания

1) В реальности Крузенштерн не был морским министром, но в альтернативе думаю поставить его на это место. Человек был выдающийся, и флот в его руках должен был держаться молодцом.

2) В принципе, вполне возможно соединить до войны Южную и Северную железные дороги при тех условиях, что складываются в альтернативе.

3) Обычное расхождение теории с практикой. А вообще, не хотелось раньше времени плодить различное оружие, в том числе шестовые мины – время их будет чутка позднее, хотя идея вот уже есть. Специально идею сделал несколько иной от реальной – подрыв по электропроводу, а не с помощью контактного взрывателя. Это устроено для того, чтобы получился своеобразный прогресс теории шестовых мин – контактные взрыватели проще и надежнее, чем неизолированный электрический провод, тянущийся из каземата к подвешенной на шесте мине.

4) Охотники – охочие люди, т.е. добровольцы.

5) Николаевское адмиралтейство расположено в месте слияния реки Ингул с Южным Бугом.

6) Природная скромность не позволяет мне пока заявлять о потоплении какого-то француза, но по прикидкам, таранным ударом кого-то потопить "Броненосец" вполне смог бы.

7) Санкт-Петербург как переименовали в 1914 в Петроград, так оно и осталось.

8) Вашингтон они тогда сожгли.

9) Аббревиатура почему-то у меня вызвала почти что истерику. Кстати, само общество создано по аналогии с той же Конфедерацией – там женщины активно помогали воевать мужьям. В России, ИМХО, такое тоже возможно – при должном уровне патриотического подъема в государстве.

10) По новому стилю.