Наверное, всем известно то совершенно катастрофическое положение, в котором оказалась артиллерия РККА в начале Великой Отечественной Войны. Если с полковой да отчасти с дивизионной артиллерией ситуацию буквально спасали лошадки, то более тяжёлые орудия (гаубицы, корпусные пушки и тяжёлые зенитные орудия прежде всего) таскать приходилось чем угодно (вплоть до банальных грузовиков и неторопливых сельскохозяйственных тракторов), но только не тем, чем было положено – специализированными арттягачами.

К чему это приводило, известно. Сползший по каким-то причинам в кювет грузовик с грузом гаубицы или тяжёлой зенитной пушки на крюке выбраться на дорогу уже не мог, а фактическая скорость гусеничного трактора «Коммунар» с той же гаубицей на буксире даже по щебенчатому шоссе в среднем составляла 4 км/ч. Понятно, что шансов выскочить из котла, либо своевременно подтянуться туда, куда приказано, у нашей артиллерии не было никаких.

Красочнее всего ситуёвину с арттягачами демонстрирует нижеприведённая табличка:

| По штату | Факт на 1.01.41 |

«Ворошиловец» | 733 | 228 |

«Коминтерн» | 6891 | 1017 |

«Комсомолец» | 2810 | 4401 |

«Сталинец-2» | 951 | 35 |

СТЗ-5 | 5478 | 2839 |

Транспортные трактора (С-60, С-65, СТЗ-3) | 10 434 | 5646 |

с/х трактор «Коммунар» | 4096 | 12 459 |

Всего | 31 393 | 26625 |

Из таблицы видно, что положение уже 1 января 41 года близко к катастрофе. Особенно учитывая, что значительное число по факту составляют лёгкие арттягачи «Комсомолец», предназначавшиеся для полковой и противотанковой артиллерии, функцию которых легко могли выполнить и упряжки лошадей и автомобили повышенной проходимости. Для тяжёлой же артиллерии всё выглядело совершенно беспросветно даже с учётом замещения огромной доли отсутствующих арттягачей транспортными и сельскохозяйственными тракторами. Да и не годились неторопливые «Коммунары» и С-60, С-65 и СТЗ-3 для манёвренной войны. Как впрочем, и большая часть специализированных гусеничных арттягачей, поскольку тот же СТЗ-5 создавался опять-таки на базе гражданского трактора. Т. е. практически ни один серийный гусеничный арттягач РККА с положенной ему артсистемой на буксире двигаться быстрее 15 км/ч был не в состоянии.

И тот факт, что в первом полугодии 41-го выпуск всех типов арттягачей заметно вырос, картину в общем-то не меняет, поскольку производство орудий росло ещё быстрее…

Теперь вернёмся в далёкий от войны 1935-й год – когда руководство РККА, наверное, впервые всерьёз озаботилось механизацией артиллерии и попыталось решить проблему со всем пролетарским максимализмом, не дожидаясь, когда болезнь разовьётся в хроническую форму. Именно в том году в СССР были закончены испытания полугусеничных арттягачей ЗиС-Сомуа и ЯСП, созданных в подражание, точнее путём банального копирования заднего гусеничного моста, французского полугусеничного арттягача Somua MCG-4.

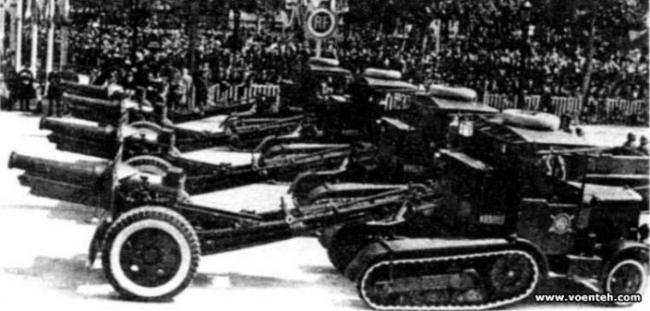

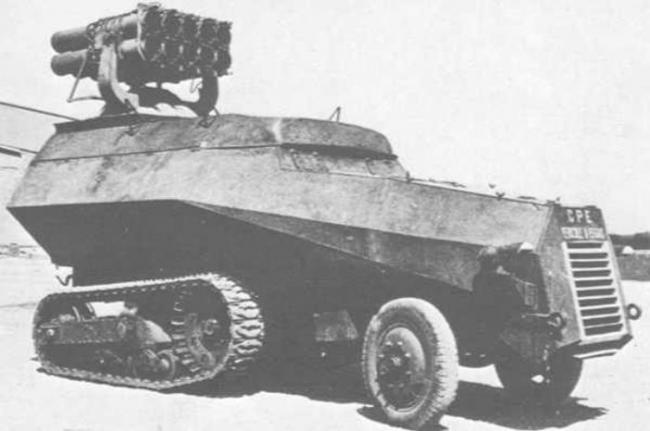

(арттягач Сомуа с тентованным кузовом)

(арттягачи Сомуа буксируют тяжёлые гаубицы)

Многие в курсе, как в СССР год за годом бились лбом о стену, пытаясь создать нечто годное и для армии и для серийного производства на базе полугусеничной схемы А. Кегресса. И тянулась эта безнадёжная эпопея до самого начала войны, так и не удовлетворив запросов армии, заодно существенно затормозив все работы по машинам полноприводных схем.

А ведь был и другой вариант развития событий.

Но начнём с самого начала. В РИ в 1931-ом году между тягачами от нескольких зарубежных фирм был проведён небольшой конкурс на лучший тягач для артиллерии РККА. Сразу скажу, что победителем конкурса стал французский полугусеничный арттягач от фирмы Somua.

На испытаниях машина показала себя с самой лучшей стороны и так понравилась нашим ответственным товарищам, что с фирмой тут же был заключён контракт на поставку некоторого количества арттягачей, а конструкторам отечественных автозаводов АМО и ГАЗ выдали спецзадание сделать такой же, скрестив серийные грузовики с задним гусеничным мостом Somua. Тогда этот вариант казался и быстрым и дешёвым.

И ведь сделали!

Правда, на испытаниях этих отечественных тягачей выявилось некоторое отставание по характеристикам и, главное, по надёжности от Somua. Но рук наши товарищи не опустили. В 34-ом приобрели самые совершенные на тот период французские арттягачи Somua MCG-4 и работы по скрещиванию продолжили уже на более мощных грузовиках ЗиС-5 и Я-5.

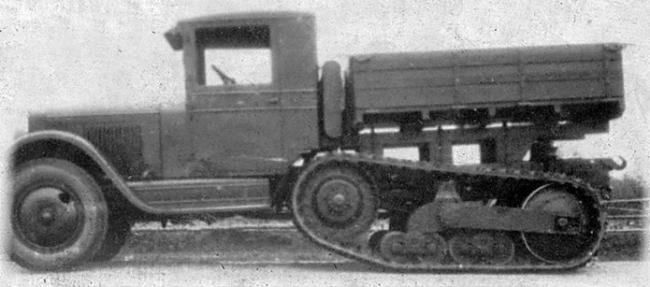

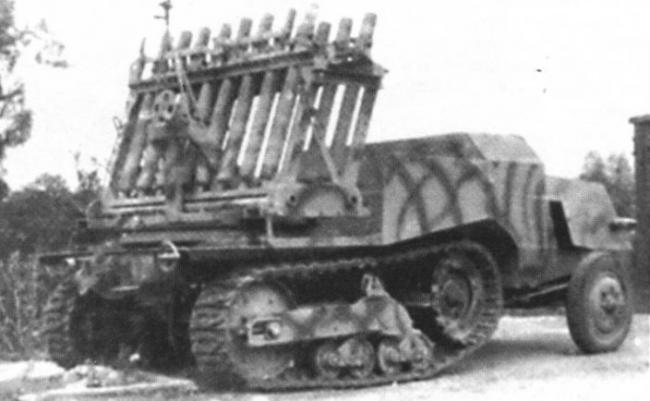

(опытная машина ЗиС-Сомуа)

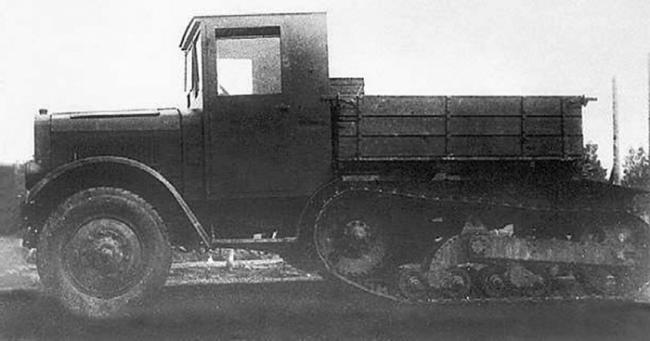

(опытная машина ЯСП)

И, после, в общем-то, успешных в целом испытаний, выходит такое постановление правительства:

«Москва. Кремль.

1. Обязать НКТП немедленно приступить к организации производства полугусеничных вездеходов.

2. Обязать НКТП обеспечить выпуск в 1936 г. 3000 вездеходов: 1500 шт. ЗиС-Сомуа и 1500 шт. НАТИ ГАЗ-АА.

3. Обязать НКТП создать в 1938 г. производственные возможности, обеспечивающие годовой выпуск: ЗиС-Сомуа – 17 500 штук, НАТИ ГАЗ-АА 15 000 штук».

Но что бывает с наполеоновскими планами – известно. Как и с наполеонами. С уходом главных радетелей этого прожекта армейского комиссара 1-го ранга Гамарника (помимо прочих должностей, уполномоченного НКО при Совнаркоме) и наркома НКТП Орджоникидзе тему просто похоронили. Гамарник, кстати, возглавляя политуправление РККА, проталкивал проект не вдруг, а «по старой памяти», поскольку до 34-го года был заместителем Ворошилова и о технических проблемах РККА знал не понаслышке.

Разумеется, были помимо организационных и политико-идеологических и определённые технические проблемы, разрешить которые на опытных машинах в полной мере не удалось, что тоже в немалой степени способствовало закрытию темы массового производства арттягача по типу Somua MCG-4.

Проблемы эти, впрочем, были вполне себе предсказуемы. ГАЗовская модель была откровенно «сырой» и к тому же слабой, что делало её в качестве арттягача неконкурентоспособной банальной упряжке лошадок.

ЗиС-Сомуа при требуемой нагрузке 2 т в кузове либо 5 т на крюке (в дикий перегруз – и то и другое вместе) при скорости 30 км/ч работал на пределе своих технических, прежде всего прочностных возможностей, отчего страдал низкой надёжностью и чудовищным расходом топлива (до 120 л на 100 км). При этом одним из наиболее слабых мест машины оказалось низкое качество изготовления и, соответственно, никакая надёжность скопированного с Somua гусеничного хода.

Лучше всех на испытаниях показал себя сделанный опять-таки по образцу Somua ЯСП. С импортным 93-сильным двигателем «Геркулес» при тех же 2 тоннах в кузове и одновременно пяти тоннах на крюке он шустро бегал в любых условиях, показывая завидную проходимость, и страдал лишь от одной болезни – регулярного выхода из строя резинометаллической гусеничной ленты, которая такой нагрузки банально не выдерживала ввиду якобы недостаточно высокого качества отечественной резины (я лично вообще с трудом представляю себе армированную ТКАНЬЮ резину, способную выдержать такую нагрузку. Те же американцы в своих «хальф-траках» проблему низкой прочности резины обошли, густо армируя её стальными тросами – но шли они к этому, вроде элементарному решению, долго). Прибавив к этой проблеме отсутствие отечественного двигателя подходящей мощности («Геркулесы» закупались за границей сперва для Я-5, потом исключительно для Яг-10), участь ярославского арттягача также была решена не в его пользу. А ведь на испытаниях он показал себя очень хорошо.

В общем, как бы там ни было, в РИ мечта Гамарника о 35 тыс. полугусеничных вездеходов для оснащения не только артиллерии, но и стрелково-пулемётных частей механизированных бригад и корпусов так и осталась мечтой (вместе с мечтой о 100 тыс. танков от Тухачевского), уйдя из жизни вместе с её носителем.

Но почему я собственно об этих, по сути, не столь уж мощных «полугусях»? Сейчас растолкую.

Дело в том, что в середине 30-х средства тяги для артиллерии РККА рассчитывались так: артсистемы массой до 2,5 т включительно буксировались упряжками из 4-6 лошадей (полковые трёхдюймовки, дивизионные 76,2-мм пушки и 122-мм гаубицы). И в принципе это всех устраивало. Из артсистем данной весовой категории на мехтягу предполагалось со временем перевести только противотанковую артиллерию.

А вот артсистемы в 3 тонны весом (или около того) (а это 152-мм гаубицы и 107-мм пушки) требовали уже от 8 до 10 лошадок в одной упряжке (исходя из предполагаемых условий движения), и управлять, тем паче содержать такую «конармию» было весьма непросто.

Кроме того, в 1931-ом году на вооружение РККА была принята 76,2-мм зенитная пушка 3К массой ок. 5 тонн и выпуск энтой пушки очень быстро рос. (Прочие, ещё более тяжёлые артсистемы я в данной статье не рассматриваю, поскольку для их буксировки определённо нужен мощный гусеничный арттягач – типа того же «Коминтерна»).

И чем же все эти артсистемы, массой от 3 до 5 тонн предполагалось таскать? Особенно учитывая, что к середине 30-х их общее количество в армии уверенно подбиралось к 5 тыс. единиц. Единичными «Коминтернами»? Ха! У них и более подобающих объектов для буксировки до десятка на одного. Лошадьми? Помножим 5 тыс. на 10? Скока конармий со всеми их расходами в результате? Гражданскими грузовиками, которые с таким грузом могут ездить только по дорогам (да и вообще только по дорогам)? Сельскохозяйственными тракторами с их смешной скоростью, зачастую уступающей пешеходам?

Не. Вот для энтих самых пушек в стране и устроили тот самый конкурс. А что же в итоге? После того как с ЗиС-Сомуа и ЯСП случился облом, а ГАЗ свою машину никак не мог довести до ума, деятели, пришедшие на смену Гамарнику и Орджоникидзе, приняли решение о разработке арттягача в виде транспортного трактора на базе обычного сельскохозяйственного, что вообще-то никоим образом не могло отвечать требованиям времени, хотя и соответствовало тогдашнему техническому уровню артиллерии, которую в принципе нельзя было буксировать быстрее 15 км/ч без риска растрясти по дороге до полной негодности. В завтра, с его новыми орудиями, допускающими скоростную транспортировку, не заглядывали. Ну и итог такой политики известен. Арттягачей было фатально мало, а перенятая от сельхозмашин гусеничная схема категорически не подходила для манёвренной войны.

Теперь, альтернатива.

Осознавая чрезвычайную важность механизации артиллерии, тем более с учётом неизбежного перехода на новые образцы пушек и гаубиц, которые обязательно подрастут в весе (те же 122-мм гаубицы из категории 2,5 т перейдут в категорию 3 т, а 152-мм гаубицы и 107-мм пушки из категории 3 т в категорию до 5 т), вопрос о развёртывании массового выпуска арттягача среднего класса (до 5 тонн на буксире в нормальном режиме эксплуатации) должен был быть решён срочно и пренепременно (хотя и не с таким наполеонизмом, как в РИ – в конце концов, в РИ армия желала заполучить многофункциональный вездеход. Мы же скромненько ограничиваемся узкоспециализированными арттягачами – для начала, разумеется!).

Поскольку модель Somua MCG-4 по своим техническим параметрам РККА устраивала полностью, по его образцу решено было продолжить работы над собственной машиной, но теперь лишь на базе ярославского грузовика Я-5 (точнее ЯСП), как показавшего лучшие результаты на испытаниях. (Я намеренно отказываюсь в данной АИ развивать линию ЗиСа, поскольку в РИ её никто не пресекал и к своему печальному итогу почти десятилетних мытарств, в виде ублюдочного ЗиС-22 она и так придёт, доказав со всей наглядностью, как НЕ надо проектировать полугусеничные машины).

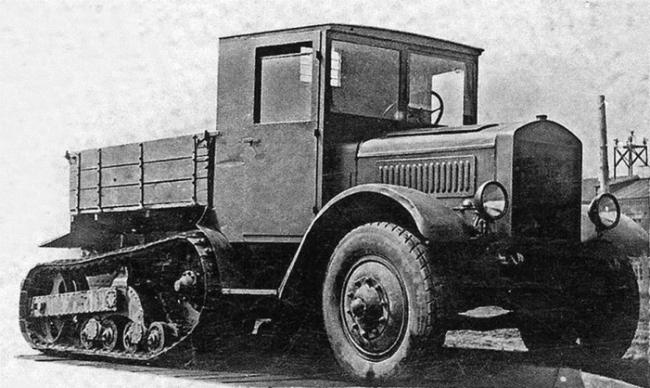

(опытный арттягач ЯСП. 1934 г.)

Для крупносерийного выпуска арттягача на базе ЯСП решили строить новый большой цех с конвейером, рассчитанным на сборку 1000 машин в год. Одновременно при ЯГАЗе будет построен моторный завод, задача которого – обеспечить двигателями подходящей мощности не только арттягачи, но и вообще все тяжёлые грузовики, выпускаемые на Ярославском автозаводе.

Завершив испытания ЯСП, выявившие очевидную непригодность для столь тяжёлой и мощной машины резиновой гусеницы, конструктора решили попробовать установить вместо этой французской версии кегресса давно и хорошо отработанную танковую подвеску (с танковой же гусеницей), подходящую по грузоподъёмности. Ну а поскольку единственной, подходящей для тяжёлого ЯСП и по динамике и по грузоподъёмности (более 6 т снаряжённая машина, 2 т в кузове плюс 5 т на буксире) была подвеска от танка БТ, её и использовали, присоединив по простейшей схеме – с коротким карданом, развернув ведущим колесом вперёд.

Машина получилась не очень. Тяжёлая (тяжелее, чем ЯСП), длинная, с невысокой динамикой, к тому же, из-за стандартных бэтэшных пружин подвески, с высокой грузовой платформой. Ей, как впрочем и собственно танкам БТ, было свойственно сваливание гусеничных цепей при активном маневрировании в сложных условиях и на высоких скоростях. Усугублялся этот эффект отсутствием направляющего ленивца, который посчитали для тягача «лишним грузом», и слабым сцеплением танковой гусеницы с грунтом.

Таким образом, забракованную по результатам испытаний машину отправили на переделку – благо время ещё было.

Второй образец сделали с учётом всех недочётов предшественницы. Пружины подвески укоротили и сделали более жёсткими. Количество катков сократили до двух на каждый борт, несколько увеличив расстояние между ними. Ввели более развитые грунтозацепы на траках и притормаживание одной из гусениц при поворотах. И главное – ведущее колесо разместили сзади, сохранив в схеме фишку БТ – возможность движения вообще без гусеничных цепей. То есть, из двух пар катков, задняя пара имела привод! Теперь, при утрате одной из гусениц, водитель имел возможность, сбросив и другую гусеницу, продолжать движение по достаточно твёрдому грунту (на мягком машина без гусениц тут же вязла). Правда, уже без груза, так как даже нормальная нагрузка на твёрдом дорожном покрытии быстро разрушала резиновые бандажи катков. Поскольку опорная площадь у этой модели была не так уж велика, ввели ещё и ленивец, несколько её увеличивающий в особо трудных условиях снега, грязи, илистого речного брода.

Машина довольно успешно прошла испытания, но для серийного выпуска, военные в самой категоричной форме потребовали вернуть третью пару катков в подвеску. Что и было сделано – благо засунуть ленивец под водительскую кабину, дабы не увеличивать общую длину машины, было проще простого. Эта же модель получила и более мощный двигатель, что сделало её ещё динамичнее. Но самой крутой фишкой серийной модели стал механизм синхронизации хода, работа которого обеспечивала машине возможность спокойно продолжать движение после потери одной из гусеничных цепей.

На испытаниях она продемонстрировала такие отменные ходовые качества, что военным практически сразу пришла в голову идея создать на базе арттягача многоцелевой бронетранспортёр, что и было успешно сделано в конце 1937-го года. А уже в следующем, 38-ом, первые советские бэтээры пошли небольшими партиями в армию. Ими, параллельно с бронеавтомобилями, комплектовались роты разведбатов механизированных бригад.

Ну и в заключение о том, что вытворяли с трофейными артягачами от Somua немцы: