Начало использования турбореактивных двигателей (ТРД) на самолетах в Германии, США и Великобритании ознаменовало наступление новой эры в развитии авиации. Реактивные двигатели позволили значительно увеличить скорость, грузоподъемность, повысить надежность и снизить затраты на обслуживание, особенно на первых реактивных самолетах.

В Советском Союзе необходимость перехода на реактивную технику была очевидной. Однако советское двигателестроение в годы войны не имело возможности заниматься перспективными разработками в области реактивных двигателей, и в середине 40-х годов не могло предложить ничего для авиационных конструкторских бюро. Поэтому для первых советских реактивных самолетов были использованы трофейные германские ТРД ЮМО 004 и БМВ 003 с небольшой тягой в 800-900 кгс. В СССР эти двигатели были запущены в серийное производство под обозначениями РД-10 и РД-20.

Ситуация с реактивными авиационными двигателями улучшилась после того, как в 1947 году Советский Союз получил британские ТРД «Дервент-V» и «Нин-1» от компании «Роллс-Ройс», которые в серийном производстве получили названия РД-500 и РД-45. «Дервент-V» обладал тягой в 1600 кгс, а «Нин-1» — 2272 кгс. Именно эти двигатели позволили создать полноценные отечественные реактивные фронтовые бомбардировщики.

В ОКБ А.Н. Туполева первым реактивным самолетом стал самолет «77», также известный как Ту-12, который был выведен на заводские испытания в июле 1947 года. Этот самолет был создан на базе поршневого бомбардировщика Ту-2С. При разработке самолета «77» была реализована идея: быстро получить боевой реактивный самолет путем замены силовой установки и внесения минимальных изменений в отработанную конструкцию. Была запланирована небольшая серия бомбардировщиков Ту-12, но было выпущено всего три самолета. Ту-12 успешно прошел заводские и государственные испытания, в ходе которых была достигнута максимальная скорость 783 км/ч.

В конструкторском бюро в деталях изучили особенности эксплуатации авиационных силовых установок нового типа, устанавливаемых на самолетах. Английские двигатели «НИН» прошли серию испытаний, в ходе которых были выявлены эксплуатационные тонкости и разработаны новые подходы, необходимые при проектировании самолетов с турбореактивными двигателями. Небольшое количество построенных Ту-12 позволило части летчиков ВВС, проходивших службу в ГК НИИ ВВС, ознакомиться с новейшей реактивной техникой и подготовить экипажи к переходу на принципиально новые образцы вооружения. Фактически, Ту-12 стал переходной моделью от самолетов с поршневыми двигателями к реактивным. Серийное производство этой модели было признано нецелесообразным, поскольку для создания полноценного реактивного бомбардировщика требовались современные технологии и новейшее оборудование и вооружение.

В 1947 году в ОКБ А.Н. Туполева параллельно стартовали работы над несколькими проектами фронтовых и дальних бомбардировщиков с использованием турбореактивных двигателей. Первая группа проектов подразумевала создание самолетов с комбинированными силовыми установками, сочетающими традиционные поршневые двигатели и ТРД. Вторая группа – самолеты, оснащенные исключительно ТРД.

Первые же этапы разработки проектов первой группы быстро показали бесперспективность этого направления: оказалось сложно обеспечить эффективную одновременную работу двух разнородных типов двигателей, использующих различные виды топлива, в одном самолете. Вскоре работы в этой области были прекращены.

Однако работы над машинами с единой силовой установкой получили дальнейшее развитие и привели к созданию серийного самолета-торпедоносца Ту-14Т, оборудованного двумя ТРД ВК-1. Однако этому предшествовал долгий процесс разработки и усовершенствования.

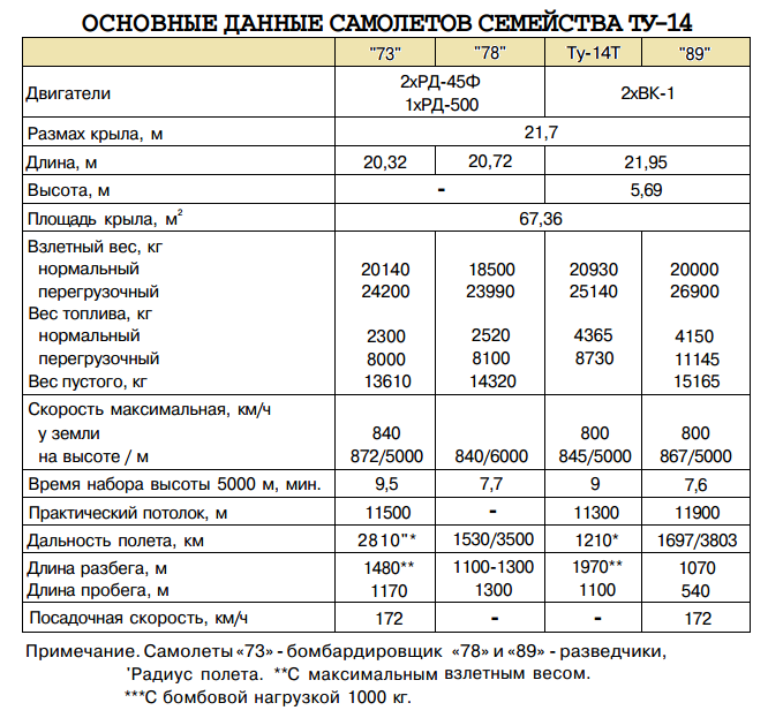

В начале января 1947 года в ОКБ приступили к проектированию самолета «73» с двумя реактивными двигателями «НИН-1», развивающими взлетную тягу в 2000-2100 кгс. Предполагалось, что «73-ий» в данной конфигурации сможет достигать максимальной скорости 850 км/ч, обладать дальностью полета не менее 3000 км, нести бомбовую нагрузку до 3 тонн и иметь экипаж из 4 человек. Оборонительное вооружение состояло из одной 23-мм пушки в носовой части и двух 20-мм пушек для защиты задней полусферы.

Детальный анализ поставленной задачи и требований ВВС показал, что самолёт, оснащённый двумя двигателями «НИН-1», не сможет соответствовать заданным параметрам. В связи с этим, в апреле 1947 года А.Н. Туполев предложил установить на самолёт «73» дополнительный двигатель «НИН-1» в хвостовой части, который позднее заменили на ТРД «Дервент» с тягой на взлёте до 1590 кгс. Этот третий двигатель должен был обеспечивать кратковременное увеличение тяги при взлёте и для отрыва от преследующих истребителей противника.

В конструкторском бюро (ОКБ) ответственность за новый проект была возложена на заместителя А.Н. Туполева – А.А. Архангельского, а непосредственное руководство осуществлял Д.С. Марков. Планировалось, что самолет «73» будет передан на государственные испытания в ноябре 1947 года. На проектирование и создание самолёта отводилось всего несколько месяцев. В те годы сроки разработки новых экспериментальных образцов авиационной техники были крайне сжатыми, время измерялось часами и сутками. Необходимо было сократить отставание советской авиации от передовых западных разработок и в кратчайшие сроки освоить реактивные технологии.

В конце лета 1947 года началось производство всех узлов и деталей самолёта, и сборка велась в ускоренном темпе. 29 декабря 1947 года новый самолёт впервые поднялся в воздух. Заводские испытания завершились в июне 1948 года, в ходе которых была достигнута максимальная скорость 873 км/ч и дальность полёта 2965 км. После доработок и усовершенствований самолёт «73» был направлен на государственные испытания в ГК НИИ ВВС.

Ключевым недостатком самолёта «73» как бомбардировщика являлось отсутствие радиолокационной прицельной системы. РЛС типа «Кобальт», применяемая на Ту-4, была слишком большой и тяжёлой для фронтового бомбардировщика, а новая РЛС, специально предназначенная для самолётов данного класса, ещё не была разработана и освоена в серийном производстве.

С 10 августа 1948 года по 31 мая 1949 года самолёт «73» проходил государственные испытания в два этапа. В ходе испытаний проводились доработки по замечаниям ВВС. Во время испытаний отмечались частые отказы двигателей «НИН-1» и проблемы в топливной системе. По итогам всех доработок и испытаний военные пришли к заключению, что лётные характеристики самолёта, за исключением дальности полёта, соответствуют требованиям. Среди недостатков «73» были отмечены: отсутствие радиолокационных и радионавигационных систем для бомбометания в условиях плохой видимости, недостаточная броневая защита экипажа, отсутствие противообледенительной системы на крыльях и оперении, а также использование двигателей разных типов.

Еще в период заводских испытаний в марте 1948 года было принято решение о производстве опытной серии из 10 экземпляров «73» с серийными ТРД РД-45 и РД-500. При передаче в производство самолет получил наименование Ту-14. Летом 1948 года на московском заводе №23 приступили к серийной постройке Ту-14. Но в 1949 году, в связи с передачей в серию двухдвигательного варианта «самолета 73» на иркутский завод №39, весь задел по серии был передан этому заводу. Таким образом, самолет «73» остался в единственном опытном летавшем экземпляре.

Планировалось производить самолет «73» в двух вариантах, фронтового бомбардировщика и фоторазведчика. Фоторазведчик, получивший шифр самолет «78», в конструктивном отношении отличался от «73» более вытянутой носовой частью и увеличенным сечением его нейтральной части, поднятым вверх фонарем пилотской кабины. В бомбоотсеке были смонтированы спец узлы для установки фотоаппаратов АФА-33/100. АФА-33/75, АФА-33/20, АФА-БА-40 (дневной вариант) и НАФА-Зс-50 (ночной). Был увеличен запаса горючего и изменена стойка носового шасси. Интересной особенностью «78» было наличие заслонки-обтекателя, которая в крейсерском полете закрывала третий двигатель, на «73» этой заслонки не было, хотя в проекте ее предусматривали.

В апреле 1948 года разведывательный вариант был изготовлен на опытном заводе, а 7 мая начались полеты на «семьдесят восьмом». В конце зимы 1949 года, самолет «78» передается на частичные госиспытания, в ходе которых была проверена работа фотооборудования и бомбардировочного вооружения, предназначенного для подвески и сброса фотобомб. В период испытаний разведчику присвоили индекс Ту-16 (первый с таким наименованием, не следует путать со средним бомбардировщиком «88» в серии Ту-16). Испытания показали недоведенность систем фотооборудования для ведения разведки, что не позволило рекомендовать самолет для оснащения разведывательных авиаполков ВВС СА.

Начиная с лета 1949 года, на самолете «78» проводились испытания, направленные на определение возможности покидания реактивного аппарата без использования катапульты. Сначала осуществлялись сбросы манекенов, а затем прыжки выполнили опытные парашютисты ВВС, в числе которых были Романюк, Гладков, Долгов и другие. Эвакуация без катапультирования была протестирована в полётах при скорости до 600 км/ч по прибору. Впоследствии, результаты этих исследований существенно повлияли на разработку систем аварийного покидания самолетов без катапульты для стрелков-радистов отечественных реактивных машин, а также для всего экипажа турбовинтового бомбардировщика Ту-95, где катапультные кресла были полностью исключены.

В начале 1948 года на базе двигателя РД-45 был создан турбореактивный двигатель ВК-1, обладавший максимальной тягой в 2700 кгс. Конструкторское бюро приступило к разработке двух модификаций самолета «73» под этот двигатель: бомбардировщика, получившего обозначение «81», с двумя ТРД ВК-1, и фоторазведчика «79», оснащенного парой ВК-1 и одним РД-500.

Разработка разведывательной версии «79» велась с начала 1949 года, а к середине года был создан макет самолета. По своим габаритам «79» почти не отличался от самолета «78». Использование новых, более мощных ТРД ВК-1, позволяло увеличить максимальную скорость до 933 км/ч. Дальность полета также увеличивалась и достигала 3750 км. На самолете «79» обтекатель хвостового двигателя уже не устанавливался, так как РД-500 планировалось использовать и на крейсерских режимах полета. Увеличивался запас топлива, и предполагалось улучшить систему фоторазведывательного оборудования. Важным нововведением для «самолета 79» стало внедрение бортового радиолокатора типа ПСБН.

Тем не менее, все преимущества перед самолетами «73» и «78» не могли компенсировать главный недостаток машины — наличие разнотипных двигателей в силовой установке, что привело к отказу ВВС от этого проекта. В результате все усилия были направлены на разработку двухдвигательной модификации.

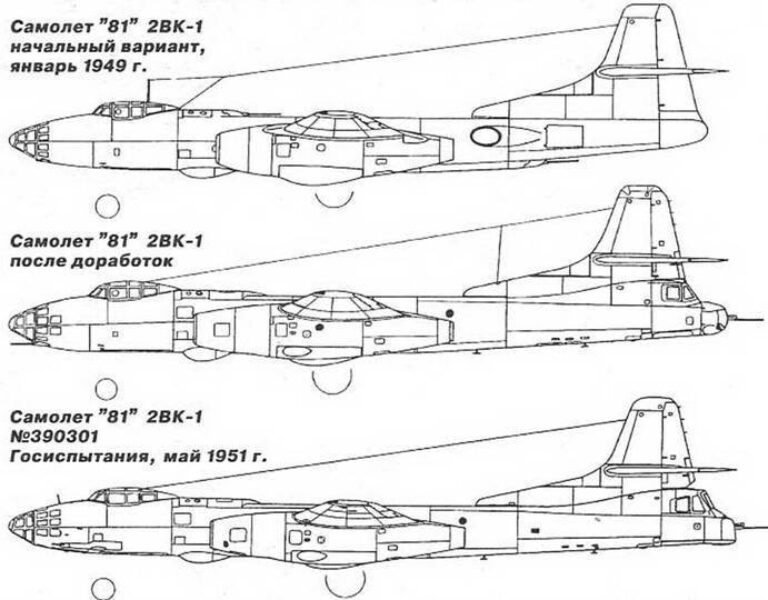

Параллельно с «самолетом 79» велись работы по созданию двухдвигательного бомбардировщика «81». Первоначальный проект предусматривал минимальную модификацию самолета «73» с учетом новых требований и оборудования: демонтаж третьего хвостового двигателя РД-500, установку РЛС ПСБН и т.д. Из-за введения в состав экипажа оператора РЛС, его численность возросла до 5 человек, что не было положительно воспринято заказчиком. Ввиду совокупности замечаний к проекту, он был отклонен, и осенью 1949 года ОКБ подготовило второй вариант проекта, имевший ряд отличий:

- фюзеляж полностью перекомпоновали;

- убрали верхнюю стрелковую точку, оставив носовую пушку и кормовую оборонительную установку. (Данное решение было принято после внимательного осмотра А.Н. Туполевым бомбардировщика Ил-28, проходившего испытания на том же аэродроме, что и самолет «78»);

- ввели кормовую герметичную кабину;

- экипаж уменьшили с 5 до 3 человек (также по типу Ил-28) и т. д.

Второй вариант был принят для постройки. В октябре 1949 года самолет «81» был готов. Такая скорость создания нового самолета, объяснялась максимальным использованием планера серийного «73» из задела завода №23, а также беспокойством Туполева, что Ильюшин со своим Ил-28 его опередит.

13 октября 1949 г. начались заводские испытания. Вел их, как и предыдущие испытания самолетов этой серии, Ф.Ф. Опадчий. На этих испытаниях удалось достичь дальности 3110 км, скорость достигала 870 км/ч. Самолет «81» рекомендовался для госиспытаний, прошедших с января по май 1950 года.

В основном результаты этих испытаний подтвердили выполнение требований заказчика к новому фронтовому бомбардировщику. Неудовлетворительными были признаны работа кормовой пушечной установки, отсутствие катапультируемых сидений для экипажа, были замечания по оборудованию и самолетным системам.

Опытный самолет срочно дорабатывается и снова поступает на повторные заводские испытания, проходившие в августе-сентябре 1950 года. В новом виде «81» был оборудован катапультируемыми системами для пилота и стрелка-радиста. Был улучшен обзор для штурмана. Увеличилась общая длина фюзеляжа и непосредственно размеры бомбоотсека. Самолет получил новую кормовую пушечную установку увеличенных габаритов, с расширенными углами обстрела, для чего пришлось срезать нижнюю часть руля поворота. В ходе доработок была смонтирована новая основная пушечная установка. Заводские испытания модифицированного самолета «81» провел летчик-испытатель А.Д. Перелет.

С осени 1950 года и по начало 1951 года, самолет «81» проходил повторные госиспытания в ГК НИИ ВВС. Военные летчики дали, в общем-то, положительную оценку самолету, но отметили большую дистанцию разбега и недостаточную скороподъемность, в итоге они не рекомендовали «81» для принятия на вооружение ВВС.

Отмечая способность Ту-14 (такое обозначение получает «81» на этапе госиспытаний) брать на борт широкую номенклатуру минно-торпедного вооружения, наличие совершенного, по тем временам, навигационного оборудования и большой дальности полета, ГК НИИ ВВС рекомендовал туполевскую машину для авиации ВМФ. На самом деле суть заключения говорила об одной простой истине: к этому моменту ВВС получили превосходный фронтовой бомбардировщик ОКБ С.В. Ильюшина Ил-28, который был создан в 1948 году в инициативном порядке. Самолет Ильюшина был легче, при этом имел те же два ВК-1, что естественно дало возможность получить лучшие летные характеристики. Кроме того, Ил-28 был более приспособлен для крупносерийного производства.

Ильюшинцы в тот раз выиграли гонку, и их Ил-28 был запущен в массовую серию. Ну, а Ту-14 Туполев пристраивает морякам, и до конца пятидесятых годов эта машина служит на флоте в роли торпедоносца-бомбардировщика и постановщика мин.

Пока шли доработки, доводки и бесконечные испытания Ту-14, на авиазаводе №39 в Иркутске разворачивалось серийное производство. Руководил от ОКБ освоением серии П.О. Сухой, в это время лишенный своего КБ и вернувшийся к А.Н. Туполеву. Первый серийный Ту-14 изготовили в июле 1950 года, после чего переоборудовали в торпедоносец Ту-14Т («81Т»). Второй серийный экземпляр стал опытным образцом фоторазведчика (самолет «89»).

На Ту-14Т, в отличие от бомбардировщика, было изменено остекление штурманской кабины, смонтирован торпедный мост для подвески торпед, доработано оборудование для использования минно-торпедного вооружения. До конца апреля Ту-14T находился на госиспытаниях, после чего его рекомендуют принять на вооружение авиации ВМФ СССР, в качестве торпедоносца-миноносца. Осенью 1952 года на испытания выходит эталонный Ту-14Т, на котором усиленно бронирование, установлено катапультируемое кресло штурмана, противообледенители, генераторы постоянного тока повышенной мощности и пр. В этом окончательном виде Ту-14Т был передан в серию и принят на вооружение авиации ВМФ. Одновременно на Черноморском флоте шли войсковые испытания девятки Ту-14Т, решившие судьбу самолета. Ту- 14Т встал в строй авиации ВМФ.

Ту-14Т с успехом использовались в авиации ВМФ до конца пятидесятых годов, когда их заменили Ту-16. Даже после снятия этих машин с вооружения, в конце пятидесятых годов, Ту-14Т «подпольно» продолжали оставаться в полках. Летный и командный состав любили эти машины за потрясающую «летучесть», высокую надежность. И еще долго в частях авиации ВМФ Ту-14 применялись для тренировок летного состава.

За несколько лет во флот было передано 89 серийных машин. Освоение нового реактивного торпедоносца частями морской авиации началось с 1952 года. Освоение самолета строевыми частями прошло достаточно быстро и без серьезных летных происшествий. Наземный и, в особенности, летный состав, переучивался на реактивную машину с большим желанием и энтузиазмом. Инженерно-технический состав отмечал, что обслуживать Ту-14 значительно легче, чем поршневые машины. Куртки техников уже не были настолько замасленными. Технари обрели опрятный и даже где-то франтоватый вид. Переучивание несколько осложняло отсутствие учебного варианта с двойным управлением. Поэтому переучивание производили в 2-3 этапа. При трехэтапной схеме, первоначально летчиков обучали особенностям самолетов с носовым колесом шасси (Ил-12, А-20).

Впоследствии для обучения стали использовать УИл-28. После 8-9 тренировочных полетов, летчики пересаживались на Ту-14. При этом разница в управлении между этими самолетами была колоссальная. Рычаги, краны, пульты этих машин, имевшие одинаковое назначение, располагались в совершенно разных местах и порой требовали работы в противоположных направлениях. Также Ту-14 и УИл-28 отличались поведением в полете и на рулении, что отнюдь не облегчало задачу обучения.

При первых же тренажах в кабине летчики отметили, что Ту-14 имеет «подслеповатый фонарь», с множеством широких переплетов. Кабина на Ил-28У была меньше, но обеспечивала отличный обзор и производила благоприятное впечатление, по словам летчиков, «была теплее», чего нельзя отметить, говоря о более просторной, но какой-то неухоженной кабине Ту-14. Вот что сказал о ней генерал-лейтенант авиации И.И. Борзов (впоследствии ставший командующим авиацией ВМФ): «Эстеты! Дизайн на уровне деревенской кузни!»

В полете Ту-14 обладал прекрасной устойчивостью, что нравилось летчикам. Но для выполнения маневра туполевской машине требовались большие, чем на Ил-28, усилия для отклонения рулей. Но при подъеме на 8000 метров и выше, картина менялась, здесь уже Ту-14 был легче в управлении чем ильюшинская машина. Причиной этому служил тот факт, что Туполев использовал жесткую проводку управления, а на ильюшинской машине она была тросовая. Также жесткая проводка содействовала более стабильному полету на автопилоте, высота выдерживалась лучше, чем на Ил-28. В ходе отработки боевого применения Ту-14, проявилась еще одна особенность машины: после открытия створок бомбоотсека, торпедоносец приобретал излишнюю путевую устойчивость, из-за чего возникали затруднения с боковой наводкой. Поэтому рекомендовалось открывать бомболюки уже непосредственно перед сбрасыванием боевой нагрузки.

Специально для Ту-14Т была разработана высотная прямоидущая торпеда, которую приняли в 1953 году на вооружение, под наименованием РАТ-52. Эта торпеда допускала применение на скоростях полета до 800 км/ч и высот не менее 1500 м. Особенностью РАТ-52, было применение на ней ракетного двигателя, обеспечившего увеличение скорости до 68 узлов (130 км/ч), что в 1,5 раза превышало скорости других торпед. Кроме бомб и РАТ-52, Ту-14Т мог применять низковысотную торпеду 45-56 НТ, индукционные гидродинамические мины АМД-4-500, АМД-4-1000 и АМД-2М.

Самолет Ту-14Т был на вооружении минно-торпедных полков авиации северного, тихоокеанского и черноморского флотов. Однако ему не была уготована долгая служба в строевых частях. Уже к 1957 году, фактически все авиаполки минно-торпедной авиации пересели на Ил-28, хотя справедливости ради, стоит отметить, что в некоторых отношениях он все же уступал туполевской машине: имел меньшую дальность, не столь современный состав оборудования, отсутствовали морские средства спасения.

До настоящего времени не сохранилось ни одного экземпляра Ту-14Т. Его теперь можно увидеть только на фотографиях, восстановленных чертежах и в моделях.

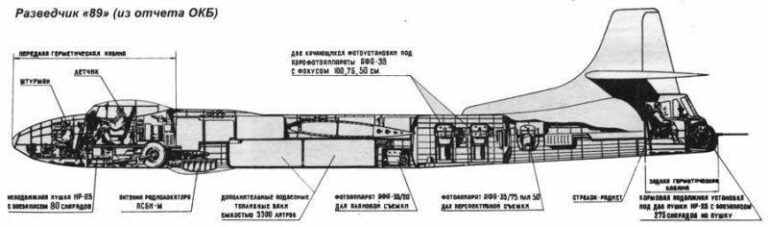

Как уже было сказано, вторая серийная машина «81» была переделана в разведывательный вариант — самолет «89». С февраля 1951 летчик-испытатель А.Д. Перелет, проводил заводские испытания на этой машине. Была отмечена нормальная работа фотооборудования, что было больным вопросом для всех советских фоторазведчиков, начиная с Ту-2. После некоторых доработок самолет был подготовлен для передачи в серию, однако к этому времени судьба базового Ту-14 уже была решена. К тому же ОКБ С.В.Ильюшина разработало на базе Ил-28 фоторазведчик ИЛ-28Р, который, было проще и дешевле запустить в производство, а кроме того Ил-28Р не создавал проблему разношерстности парка фронтовой авиации. Поэтому не удивительно, что ВВС сделало ставку на Ил-28Р, а самолет «89» так и не стал серийным.

А.Н. Туполев в 1952 году предпринял попытку кардинальной модернизации Ту-14. Был разработан проект самолета «93», который представлял собой новый торпедоносец, с парой мощных ТРД ВК-5 или ВК-7. Несколько раньше, прорабатывался проект «84», созданный на основе планера «73»-го с двумя турбовинтовыми моторами ВК-2 и одним РД-500. Однако все эти проекты так и остались на бумаге.

Ту-14 стал той площадкой, на которой выросли и Ту-16, и Ту-104, и более поздние самолеты ОКБ. Создание и серийное производство самолетов Ту-14, дали очень много ценного опыта для дальнейшего развития отечественной бомбардировочной авиации. Именно на этом самолете были отработаны системы покидания бомбардировщиков в воздухе на больших скоростях, введены расчетные ограничения скорости на малых высотах, ставшие нормой при проектировании всех последующих тяжелых машин, отработаны герметичные кабины. Кроме того, впервые в мире была испробована трехдвигательная схема, получившая в шестидесятых годах широкое распространение на многих пассажирских реактивных самолетах. Проверены и доведены многие авиационные системы, агрегаты оборудования и вооружения, которые стали стандартными элементами конструкции на более поздних самолетах. И наконец, для ОКБ А.Н.Туполева это был первый серийный реактивный самолет, на котором, набив массу шишек, коллектив научился очень многому.