Рациональный Флот Открытого Моря Германии в Первой Мировой Войне

Содержание:

Преамбула

Германский флот Первой мировой обычно пользуется заслуженным уважением. И АИ с таким названием может показаться странной – куда уж рациональнее-то? Но если присмотреться поближе, можно заметить одну странность. Особенно если сравнить немецкий подход к строительству флота с тем, что мы можем увидеть во флотах Франции конца XIX века или Японии 1920х-30х гг.

Что общего у всех этих флотов? То, что их вероятный противник – морской гегемон. Т.е. достижение численного превосходства или хотя бы паритета заведомо невозможно. Как же тогда побеждать-то?

Вот тут и обнаруживается, что Тирпиц, великолепный организатор, оказался просто никудышным аналитиком. Он попросту не осознал, что победа над морским гегемоном принципиально достижима только путём инноваций – будь то оперативно-тактических, позволяющих «удивить» противника, или технических, обеспечивающих качественное превосходство. Но требующих идти на технические риски.

Французы конца XIX не боялись идти на рискованные технические новации, активно искали альтернативные оперативно-тактические решения. И на какой-то момент даже получили качественное превосходство. Японцы так и вовсе изворачивались всеми возможными способами, строя откровенно экстремальный флот. А немцы – нет.

Реальный флот Тирпица – флот очень консервативный. Возможно, самый консервативный в тогдашнем мире. Для гегемона это простительно, как простительно и для флота третьеразрядной державы. Но для флота, который готовится воевать с гегемоном, консервативность – путь к гарантированному поражению.

Собственно, тут мы и подходим к условию альтернативы: руководство германского флота в какой-то момент осознаёт, С КЕМ им предстоит воевать. И какой принципиальный подход при этом необходим. Ничего больше, никаких попаданцев или решений, выходящих за рамки возможностей времени. Но – быть на острие тогдашнего прогресса, а не в хвосте.

Конкретнее это будет выглядеть так. После появления «Дредноута» руководство кайзерлихмарине не просто видит шанс в гонке дредноутов, но и проводит определённый анализ. По итогам которого принимается ряд требований, которым должен соответствовать будущий дредноутный флот.

Итак:

- Войны не выигрываются глухой обороной. География подсказывает, что для блокады Германии англичанам не обязательно подходить к немецким берегам, достаточно перекрыть выход из Северного моря. История подсказывает, что при потере континентального союзника Англия не капитулирует, а ищет нового союзника, и обычно находит. Т.е. надеяться на то, что армия выиграет войну вместо флота, можно, а вот рассчитывать на это не стоит. Флот должен быть способен выиграть свою войну сам.

- При невозможности численного паритета победа возможна только созданием оперативного и позиционного превосходства. Перед глазами пример Цусимы, в которой японский флот, включавший только четыре ЭБРа, разбил эскадру, в которой было восемь ЭБРов, за счёт скорости. Значит, германский линейный флот должен быть быстроходнее английского. Но не афишировать это превосходство.

Скорость важна ещё по одной причине. Германские адмиралы не должны бояться выйти в море и столкнуться с флотом врага, от которого нельзя уйти. Скорость – гарант не только самой инициативы, но и её относительной безопасности.

3. Мало иметь превосходство или паритет в кораблях – нужно превосходство в огневой мощи. Средний калибр если и не уходит в прошлое совсем, то как минимум его роль снижается. Значит, превосходство должно быть в главном калибре. Добавив сюда вероятный рост дистанций боя, получаем вывод: прежнее отставание в калибрах ГК далее недопустимо.

4. Качественного превосходства не получить, не идя на технические риски инноваций. Значит, нужно на них идти. Благо, вера в мощь немецкого инженера имеет под собой основания и сводит риск к минимуму.

5. Лёгкий снаряд не имеет смысла. Он был бы полезен на дистанции прямого выстрела или в ситуации превосходства брони над снарядом, но в той реальности нет ни того, ни другого. Дистанция не всегда будет желаемой, условия бывают всякие, противник тоже на месте не стоит. Можно сколько угодно рассчитывать на балтийский туман, но если тяжёлый снаряд пробивает определённую броню на дальней дистанции, то на меньшей он её пробивает тем более. По разрушительной же силе тяжёлый снаряд выигрывает на любой дистанции. А значит – только тяжёлые снаряды. Исключение допустимо только для 15 см пушек с ручным заряжанием, из-за физических возможностей заряжающих, там снаряды должны быть среднего веса.

6. Разработка и отработка тактики групповых действий по разгрому противника путём комплексной операции флота. На одни линкоры не полагаться.

7. Превосходство в неявных показателях (СУАО, оптика, живучесть и т.п.) – наше всё.

8. В вопросе живучести корабля прежний сугубо оборонительный принцип «не утонуть» уступает место другому, наступательному: «сохранять боеспособность». На практике это означает больший упор на защиту артиллерии ГК, нежели пояса. Особенно лобовой брони башен, всегда повёрнутых к противнику, благо её площадь невелика.

9. Главный калибр должен быть задействован весь, таскать с собой лишние пушки на всякий случай не рационально.

10. Торпедные аппараты на линкорах – оружие только для исключительных случаев, и не должно мешать чему-либо ещё. Оставить самый минимум, и только там, где они не будут мешать, и не больше.

Всё это осмысливается с конца 1906 до середины 1907гг. Изменить «Нассау» и «Блюхера» уже невозможно, они строятся как есть. Зато яркая неудача с «Блюхером» порождает установку «никогда больше» — отныне все следующие корабли должны быть лучшими и передовыми.

Линкоры

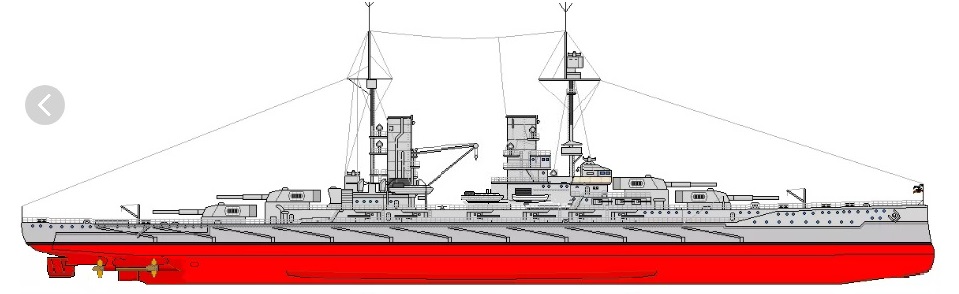

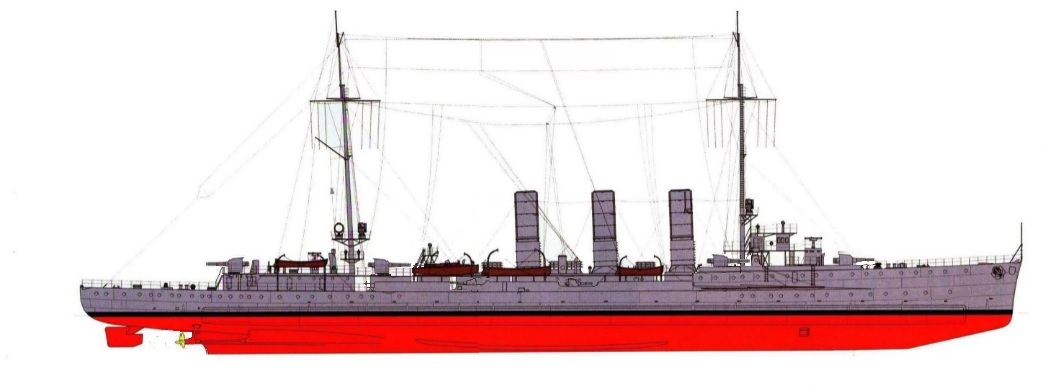

Линейные корабли типа «Остфрисланд», 4 шт.

Эти корабли стали первыми линкорами, воплотившими новый подход. От консервативной паромашинной силовой установки решительно отказались. Благо турбинный «Любек» был уже в строю, да и другие лёгкие крейсера с турбинами уже строились, т.е. технология турбин уже была немцам доступна. Стандарт скорости англичан уже известен – 21 узел. Значит, чтобы иметь минимально достаточное превосходство в 2 узла, скорость немецкого линейного флота должна составлять 23 узла. (В том же году началось проектирование 23-узловых линкоров в Италии и России, т.е. ничего анахронистичного в этом нет). Разумеется, это вынудило использовать четырёхвальную силовую установку, иначе мощности турбин могло не хватить. Впрочем, немцы сочли это временным вынужденным решением и предполагали вернуться к трёхвальной схеме позже, когда возможности турбин позволят.

При этом истинные скоростные возможности данного корабля были засекречены. Официально его скорость указывалась в 21,5 узла, и иногда «с гордостью» писали, что какой-то из линкоров достиг 22 узлов. Впрочем, это было не очень далеко от правды, поскольку 23 узла развивались всё-таки на пределе.

Чтобы впихнуть всю необходимую машинерию, пришлось пойти на необычную компоновку корпуса, подняв нижнюю броневую палубу аж на 1,6 метров над ВЛ (см. реальный «Мольтке»). Это потянуло за собой высоту борта. Для компенсации же веса решено было, как и на реальном «Мольтке», срезать ют, благо рост высоты борта и предполагаемый ТВД это, вроде бы, позволяли. Это также потребовало изменить соотношение высот поясов. Главный пояс был сделан более широким, его верхняя кромка возвышалась на 2,5 м над ВЛ или на 0,9 м над уровнем броневой палубы. Ширина же верхнего пояса была менее 2 метров.

С расположением башен поначалу было хотели использовать схему «Дредноута», потом — линейно-монотонную или диагональную. Но первая не устроила из-за не задействованной башни, вторая – из-за слабого погонно-ретирадного огня, третья – из-за ограниченных углов задействования всей огневой мощи в относительно коротком и широком корпусе линкора. А ведь тактика флота предполагалась активной, требующих манёвров, и делающей бой на курсах преследования высоко вероятным. В итоге предпочтение было отдано уже известной к тому моменту схеме американского «Мичигана». Да, в этом был некий риск, но ведь мы помним принципиальные установки, верно?

Орудия «Остфрисланда» стали первыми, разработанными под тяжёлый снаряд весом 460 кг.

Впрочем, один консервативный элемент оставался: 15 см средний калибр. Всё же решили, что про туманы тоже не стоило забывать. К тому же, как показал опыт РЯВ, орудия такого калибра вполне годились и для противоминного огня. Сохранялась и броня 170 мм толщины. По опыту Цусимы её сочли достаточной против даже 305 мм фугасов, бывших основным боеприпасом английских линкоров.

Водоизмещение: 22 300т

Мощность ЭУ: 33 000 л.с.

Вооружение: 4*2* 30,5 см/50, 12*15 см/45, 10*8,8 см/45, 2 ТА 500 мм.

Бронирование: пояс 280 мм, верхний пояс 200 мм, барбеты от 80 до 280 мм, лоб башен 300 мм, казематы СК 170 мм, оконечности 80 мм, палубы 55 мм + 20-25 мм, командная рубка 320 мм.

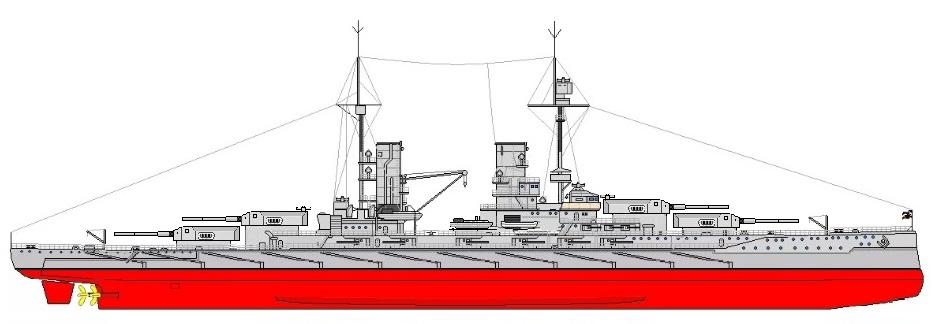

Линкоры типа «Кайзер», 5 шт.

Не успели немцы заложить предыдущую серию, как обнаружили, что в чём-то они всё ещё в хвосте прогресса: у них только 8 орудий в бортовом залпе. А вот у «Минас Жераиса», «Флориды» или «Нептуна» — 10. Не говоря уже о «Данте Алигьери». Значит, количество орудий ГК нужно увеличивать.

Вот только куда их пихать? Хотели поначалу просто поставить пятую башню по центру, как все белые люди. Вот только тогда приходилось или уменьшать объём КМУ, и тогда скорость снижалась, или идти на рост длины, и тогда корабль рисковал не поместиться в Кильский канал. Но тут вспомнили о работах итальянцев и русских над трёхорудийными башнями. Поначалу эта идея не вызвала восторга, артиллеристы опасались снижения практической скорострельности. Но всё же сочли, что полуторакратный рост числа стволов перекроет вероятное снижение темпа. Благо работы немецких фирм по русскому конкурсу были, и они (фирмы) обещали, что снижение скорострельности будет незначительным. В конце концов, 12 стволов в трёхорудийных башнях посчитали эквивалентными 10 стволам в двухорудийных. К тому же, корабль далеко не всегда стреляет с максимально возможным темпом, и тогда разница не будет заметна. Наконец, 12 стволов позволяли стрелять в три такта, ускоряя пристрелку, а вот это точно ценнее, чем просто скорострельность. В итоге решено было положиться на немецкий технический гений и пойти на рискованное решение.

Зато рост мощности машин позволил снова вернуться к трёхвальной силовой установке.

На кораблях этой серии измелился подход к бронированию башен. Толщина боковых стенок была уменьшена, но увеличена толщина крыши.

На выходе линкоры типа «Кайзер» оказались почти точной, но увеличенной копией предыдущей серии, с трёхорудийными башнями и несколько усиленным бронированием.

Предполагалось построить их в количестве 4 шт, как обычно. Но патриотичный рейхстаг внезапно дал денег на пятый корабль. Отказываться, конечно, никто не стал.

Водоизмещение: 24 500 т.

Мощность ЭУ: 34 000 л.с.

Вооружение: 4*3*30,5 см/50, 12*15 см/45, 10*8,8 см/45, 2 ТА 500мм.

Бронирование:

пояс 300 мм, верхний пояс 200 мм, барбеты от 80 до 300 мм, лоб башен 320 мм, казематы СК 170 мм, оконечности 80 мм, палубы 60 мм + 20-30 мм, командная рубка 320 мм.

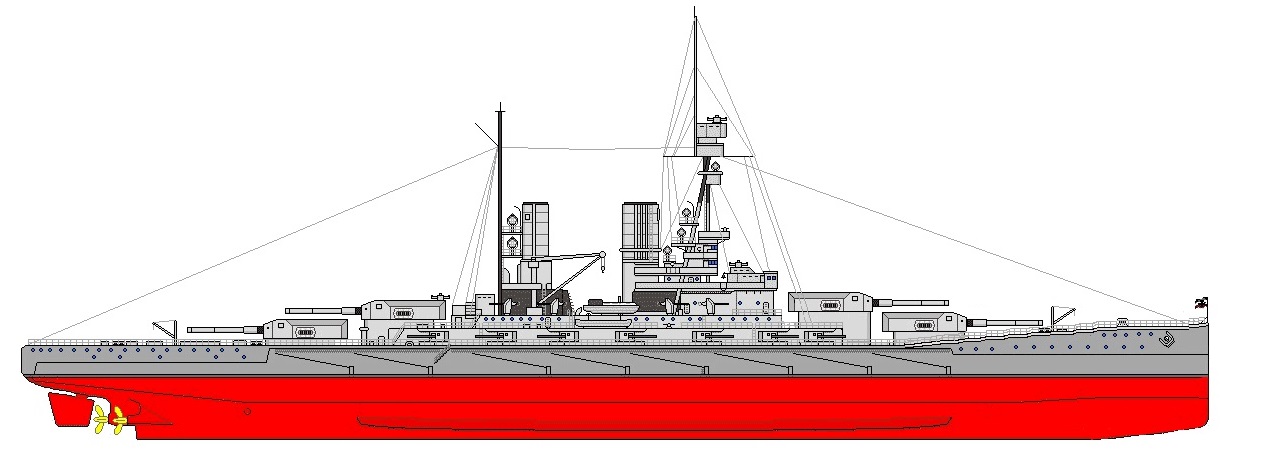

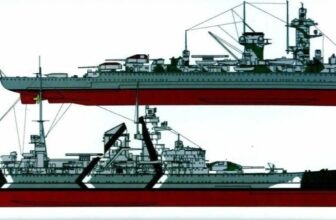

Линкоры типа «Кёниг», 4 шт.

Пока шло строительство «Кайзеров», немцы опять обнаружили, что их обошли. Обошли в росте калибров. «Орион» выглядел (да и был) прорывом. Немцы немедленно начали работы над орудиями большего калибра, но тут разведка донесла, что американцы, японцы, да и русские, планируют 14» орудия. Казалось бы, очевидное решение – делать 35,5 см пушки. Очевидное, но очевидное не всегда верно. Аналитики Адмиралштаба подумали и рассудили: Англия не смирится с тем, что её 343 мм пушки слабее американских 356 мм. Но делать шаг на полдюйма было явно нерационально. Тем более, учитывая ограниченные возможности английской проволочной конструкции стволов. А значит, логично ожидать от англичан ответа в виде пушек большего калибра, вероятнее всего — 15″. Отсюда напрашивался вывод – германскому флоту требовались 38 см орудия. Точнее, предложено-то было 40 см, но это сочли всё-таки избыточным. Собственно, пока что – практически реал, примерно такие рассуждения и были. Только тут процесс идёт оперативнее. Но тут возник вопрос №2: до закладки следующей серии линкоров новые пушки не успевали. И вот тут снова вспоминаем базовый принцип: не бояться рисков. И тогда последнее слово было за Круппом: способен ли он гарантировать разработку 38 см орудия? Крупп гарантировал. И корабли следующей серии начали проектироваться под ещё отсутствующие новые пушки.

Из соображений секретности новые пушки обозначили как «35,5 см». Понятно, что секретность эта продлится на пару лет в лучшем случае, но и это имело значение, чтобы реакция Англии была не слишком оперативной.

Поначалу хотели пойти на ещё одно новшество: перейти с турбинных силовых установок на дизельные. Но концерн MAN, в отличие от Круппа, дал отрицательный ответ о готовности машин такой мощности.

По архитектуре линкоры типа «Кёниг» опять же полностью повторяли предыдущий тип. И не только по архитектуре – броня жизненных частей и вспомогательное вооружение так же остались без изменений. А вот вспомогательным для экономии веса таки пришлось пожертвовать. Логика тут была проста: в связи с ростом калибров орудий противника, да и с вероятным прогрессом боеприпасов, прежняя броня казематов СК 170 мм стала рассматриваться уже как явно недостаточная. А довести её до нужных величин вряд ли получится. А раз так – рациональнее обойтись минимальными 80 мм. Всё равно ведь не самый важный элемент корабля.

Но на место трёхорудийных башен с 30,5 см орудиями встали двухорудийные с 38-сантиметровыми. Несмотря на экономию на броне казематов, водоизмещение, всё равно возросло, в силу большего веса башен, с 24 500 т до 25 800 т.

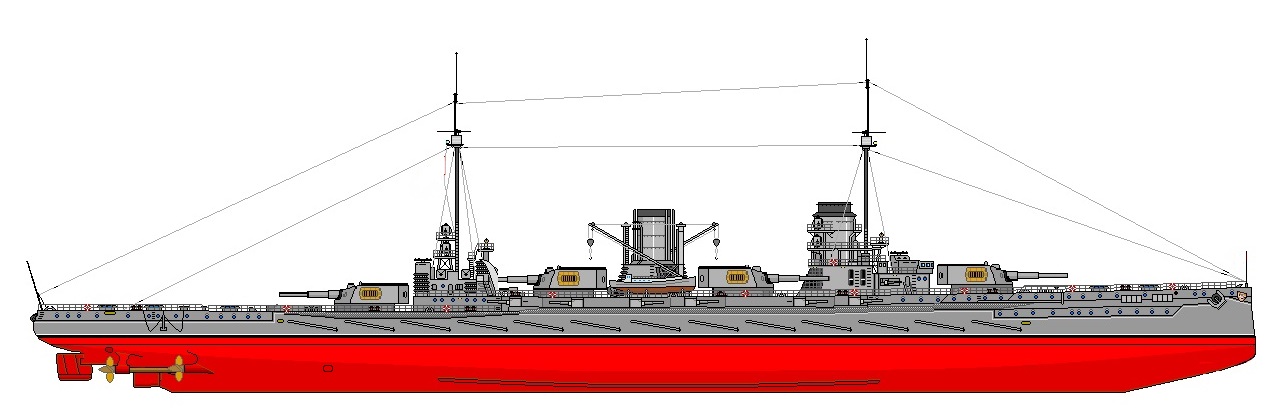

Линкоры типа «Байерн», 4 шт.

На следующей серии было решено исправить очевидно слабое место «Кёнигов» — броню, соответствовавшую только предыдущему поколению пушек. Но тут возникла проблема: возможности роста длины корпуса были исчерпаны. Дальше корабль просто не влезет в шлюзы Кильского канала. Нарастить броню (а значит – водоизмещение) можно только ценой нерационально полных обводов, при которых скорость не сможет превысить 22 узла (см. реальный «Байерн»).

Пришлось снова обратиться к нестандартным решениям. А именно: отказаться от полубака, заменив его на сильный седловатый подъём к форштевню. Это позволило обойтись меньшим ростом водоизмещения, и менее полными обводами носовой части. Наконец, немцы отказались от таранообразного форштевня, применив вместо него прямой форштевень с бульбом (в принципе известен с 1911г) в подводной части.

Всё это позволило получить корабль с сохранением 23-узловой скорости (правда, уже с трудом и на пределе) и вооружения при приросте брони.

Вспомогательное вооружение изменилось незначительно. От противоминного 8,8 см калибра отказались, заменив его на 8*8,8 см зениток. Зато добавили ещё пару 15 см орудий.

Водоизмещение: 27 000 т.

Мощность КМУ: 35 000 л.с.

Вооружение 4*2*38 см/45, 14*15 см/45, 8*8,8 см зен., 2 ТА 500 мм.

Бронирование: пояс 350 мм, второй пояс 250 мм, нос 80-200 мм (высотой равный главному поясу, т.е. легче реала), корма 200 мм, барбеты 100-350 мм, лобовая броня башен 370 мм, борт башен 200 мм, крыши 120 мм, рубка 370 мм, казематы 80 мм, палубы 70 мм +20-25 мм.

Линейные крейсера

Линейный крейсер «Фон дер Танн»

Строго говоря, здесь описывать почти нечего. Реальный «Фон дер Танн» для технических решений, воззрений и вероятных противников своего времени почти идеален. Почти.

Исключение – в принципе «сохранить боеспособность», а не просто «не утонуть». В этой реальности «Фон дер Танн» будет иметь только 230 мм пояс, зато 250 мм башни. Барбеты – 230 мм с локальными утолщениями до 250 мм. Минимальная толщина барбетов в нижней части – не менее 80 мм. Это было принципиальным решением, т.к. меньшая толщина (т.е. 30 мм реала) не гарантировала защиты от осколков 305 мм снарядов.

Линейные крейсера типа «Мольтке» — 2 шт.

При проектировании следующего линейного крейсера возник спор между сторонниками 28 см и 30,5 см калибра. 28 см калибр считался предпочтительным для обстрела нескольких целей (реал). Но в этой реальности победило простое соображение: немецкий линейный крейсер – прежде всего линейный, и только потом – крейсер. Ведь по числу линкоров ФОМ заведомо проигрывает Гранд Флиту. А значит, линейным крейсерам надо будет драться с линкорами. То есть – быть способными топить линкоры. И выбор был сделан в пользу 30,5 см калибра.

Вес четырёх башен с 30,5 см был больше, чем у пяти с 28 см. Но зато меньше была их общая длина, позволившая сэкономить на длине цитадели. Немаловажным был и экономический фактор: отказ от разработки теперь лишних 28 см/50 орудий экономил деньги.

В отличие от линкоров, на линейно-возвышенное расположение тут не рискнули. , сохранив от предшествующего типа диагональное расположение. Для линкоров его признали неудобным, т.к. углы обстрела орудий при такой схеме сильно зависели от относительного удлинения корпуса. Коротким линкорам не подошло, но для линейного крейсера было признано приемлемым.

Другим отличием от РИ стало распределение толщин брони. Главный пояс – 250 мм, барбеты 250 мм, лоб башен 280 мм. Второй пояс только 170 мм, вместо 200 мм реала, но зато главный пояс шире (верхняя кромка на 2 м над ВЛ вместо 1,2 м реала), а верхний уже, без уязвимой полосы между главным поясом и броневой палубой.

Линейные крейсера типа «Зейдлиц» — 3 шт.

Состав вооружения остался тот же. Но на этот раз было решено перейти к линейно-возвышенной схеме, позволявшей задействовать всю огневую мощь в большем диапазоне курсовых углов. Однако проблема веса носовой возвышенной башни потребовала применения экзотичной конструкции корпуса.

В итоге Альт-«Зейдлиц» получился почти полным аналогом реального «Дерфлингера», только чуть меньше за счёт скорости и брони. Распределение брони так же отличалось: пояс 280 мм, барбеты 80-280 мм, лобовая броня башен 300 мм. Скорость же составила 26,5 узлов без форсировки.

Первоначально планировалось два корабля. Но к моменту, когда пора было закладывать головной корабль следующей пары, предполагавшийся с 38 см пушками, выявилось два препятствия. В создание-то 38 см пушек Адмиралштаб верил, но приходилось считаться с риском задержек, да и бюджет не позволял заложить крейсер заметно большего водоизмещения. По этой причине решили пока повторить предыдущий проект, только увеличив скорость до 27 узлов за счёт технического прогресса в конструкции силовой установки.

Линейные крейсера типа «Гинденбург»

Внешне крейсер с 38 см пушками был похож на предыдущий тип, хотя конструкцию корпуса имел совершенно другую. Технический прогресс позволил уместить силовую установку под низко расположенную палубу, над которой вместо одного высокого межпалубного пространства размещалось два низких. Высота борта теперь составила 5,2 м против 4,6 м у предыдущего типа. Это позволило уместить аналог огневой мощи «Эрзац Йорка» в водоизмещение немногим более реального «Макензена».

Лёгкие крейсера

Лёгкие крейсера типа «Кольберг» — 4 шт.

Анализ состояния флотов после появления «Дредноута», выявил ещё одно слабое место: англичане ещё на скаутах серии «Форвард» начали применять лёгкий броневой пояс. А опыт РЯВ (да что там – ещё Ялу!) показал, насколько значим броневой пояс. Также был проведён опытный расстрел исключаемых старых кораблей 10,5 см орудиями крейсера «Бремен» и 15 см орудиями с крейсера «Виктория Луиза». Результат был однозначен – никакая скорострельность не помогала пяти 10,5 см орудиям пересилить мощь 15 см снарядов даже при меньшем числе стволов. А опыт РЯВ подсказывал, что 6″ орудия вполне годятся для стрельбы и по миноносцам. В связи с этим было принято решение о переходе лёгких крейсеров на 150 см калибр. Тут возникала проблема веса, но она была актуальна только для орудий стоящих по бортам, т.к. в оконечностях можно было просто заменить пару 10,5 см на одиночное 15-сантиметровое. Что, кстати, и решено было проделать и с ранее построенными крейсерами, начиная с находящихся в достройке, приведя их вооружение к виду 2*15 см + 6*10,5 см.

Но новые корабли нуждались в однородном 15 см калибре.

Все эти соображения привели к появлению принципиально нового корабля. От таранообразного форштевня отказались, ют был срезан для экономии веса и уменьшения поражаемой площади.

Вооружение же составили 5*15 см орудий, причём расположенных по схеме «Дредноута». С незадействованным одним орудием пришлось смириться, ради огня на острых курсовых углах, необходимых для крейсера. На всякий случай всё же решили оставить 4*8,8 см орудий для стрельбы по малоразмерным целям (впоследствии заменённых на зенитки). Столь скромное количество стволов объяснялось экономией и разумной достаточностью – но, кроме того, именно малое число 15 см орудий обеспечило минимизацию реакции английского флота.

Водоизмещение: 4400 т.

Мощность КМУ: 19 000 – 20 200т, скорость 25,5-26,5 уз.

Вооружение: 5*15 см, 4*8,8 см, 2 ТА 500мм

Бронирование: пояс 60 мм, палуба до 40 мм, рубка 100 мм.

Лёгкие крейсера типа «Магдебург» — 4 шт.

Почти полное повторение предыдущего типа, с увеличенной до 27-27,5 узлов скоростью и незначительными улучшениями бронирования (площадь брони в носовой части, башенноподобные щиты орудий вместо традиционных ценой уменьшения их толщины).

Лёгкие крейсера типа «Карлсруэ» — 2 шт.

Почти полное повторение предыдущего типа, с увеличенной до 28 узлов скоростью.

Лёгкие крейсера типа «Грауденц» — 2 шт.

Предыдущая серия оказалась сокращённой, ввиду решения сделать следующий шаг в вооружении. Было добавлено шестое 15 см орудие на корме, одиночные подводные торпедные аппараты заменены строенными поворотными на палубе, прикрытыми лёгкими противоосколочными кожухами. Правда, скорость из-за утяжеления вооружения снизилась до 27,5 ул.

Лёгкие крейсера типа «Висбаден» — 4 шт.

Развитие предыдущего типа с увеличением скорости до 28 уз. Водоизмещение достигло величины 5000т.

Лёгкие крейсера типа «Нюрнберг»

В связи с английским ответом – крейсерами типа С с однородными 152 мм орудиями – было решено продолжить курс на качественное превосходство. Теперь вооружение было усилено до 7*15 см орудий (на борт – 6, в любую точку горизонта не менее 3, за счёт линейно-возвышенного расположения орудий в оконечностях). Была также увеличена площадь бронирования, водоизмещение составило 5 600т. Вступали в строй уже в ходе войны, по военной программе было заложено 10 крейсеров.

Эскадренные миноносцы

В реальном германском флоте вплоть до начала Великой войны не было класса эскадренных миноносцев. Немцы предпочитали строить просто миноносцы числом побольше, поскольку рассчитывали на оборонительную стратегию. Но принятие наступательной доктрины потребовало строительство именно эскадренных миноносцев.

С 1908г стандартом вооружения стало 3*8,8 см/45, вместо прежних 2*8,8 см/30, и 2*2 + 2*1*500 мм ТА. В первых сериях сохранялась традиционная компоновка с коротким полубаком.

Ситуация снова изменилась с появлением русского «Новика», проектировавшегося с участием немецких фирм. Первоначальный скепсис Адмиралштаба в отношении больших эсминцев был быстро нивелирован простой немецкой арифметикой: рост боевых возможностей явно превосходил рост цены. Особенно если чуть уменьшить скорость в сравнении с «Новиком» на пару узлов, что в любом случае было достаточно, зато радикально снижало стоимость корабля.

В связи с чем была даже введена новая нумерация эсминцев, и введён новый класс «цершторер». С 1911г началось строительство эсминцев с 3*10,5 см/45 и 4*2*500 мм ТА. Помимо вооружения, изменилась и архитектура корабля: теперь эсминцы имели протяжённый полубак, обеспечивший высокую мореходность.

А в 1913г был сделан следующий шаг. Идею подсказали линейные крейсера серии «Зейдлиц» — гладкопалубный корпус с сильным подъёмом к форштевню позволял сэкономить вес, сохранив достаточную мореходность, и даже улучшить прочность корпуса. Это было тем более актуально для эсминца, не имевшего ни пояса, ни нескольких палуб. Вооружение составило 4*10,5 ми/45, размещённых по схеме, подражавшей тому же «Зейдлицу», и 3*3*500 ТА. В ближайшие последующие годы изменений не вносилось: качество было достаточным, и важнее было гнать вал.

Численность миноносного флота в сравнении с реалом, конечно, уменьшилась, по причине роста стоимости каждой единицы. Но суммарный торпедный залп остался на почти том же уровне, что и в РИ, за счёт более мощного вооружения эсминцев программ 1911 и 1913гг. При этом оперативные возможности стали больше, по причине большей дальности и лучшей мореходности эсминцев.

Подводные лодки

Первоначально корабли этого класса расценивались скорее, как диверсионные. Однако необходимость быть на острие прогресса в любом случае заставляла уделять внимание развитию и подлодок. Только к 1911г был накоплен достаточный технический и тактический (учебный, конечно) опыт, чтобы можно было начать строить лодки серийно.

В качестве основного был выбран проект Ганса Техеля, как имеющий большие боевые возможности. Вооружение составило 4 носовых и 2 кормовых 500 мм ТА. А вот с артиллерийским было сложнее. Первоначальный проект предусматривал только 7,5 см пушку. Но простое соображение, что не на каждую цель нужна торпеда, а калибр 7,5 см всё же слишком слаб, заставило искать альтернативы. В строй уже первые лодки стали вводить с 8,8 см орудием. Но после вступления первых лодок в строй были проведены эксперименты по установке 10,5 см орудия, оказавшиеся успешными (на лодки проекта Техеля действительно ставили такие пушки уже в ходе войны в реале).

И вот тут принцип поиска асимметричных путей заставил уделить большее внимание новому классу. Программа 1912г предполагала постройку не 72 лодок за 20 лет, как в РИ, а 120. Начиная с 1912г, ежегодно закладывались 6 лодок. Получалось к началу войны мало, но это неизбежно, поскольку раньше не получается разработать действительно боеспособный образец для тиражирования. Но всё же больше, чем в РИ.

Кроме того, разумным выглядит постройка хотя бы одной (а может и не одной) плавбазы гидросамолётов. Причём под эту роль можно переоборудовать старые крейсера, типа «Принца Генриха».

Реакция Англии

Чем Англия может ответить? На самом деле, мало чем. Ведь формально не так уж много меняется. А английский флот с 1909г и так строится на пределе возможностей. Раньше вместо «бристолей» появятся «чатемы», раньше на смену «аретьюзам» начнут приходить» С-крейсера. Но вряд ли сразу. Чуть быстрее начнут стоить «ривенджи», и к началу войны уже заложено будет 6, а не 5 R-линкоров. Но по-настоящему принципиального ответа не просматривается.

Итог

Что же может изменить такой состав? Для ударов по французским коммуникациям вполне достаточен «Фон дер Танн», незачем дробить главные силы Хиппера. «Гебен» с 30,5 см орудиями остаётся в Германии. В кампании 1914г вряд ли что изменится, поскольку есть надежда на сухопутное решение, да и состав флотов для немцев не оптимален. Кстати, именно по этой причине набега на Хартпул во время РИ не будет, ввиду его стратегической бессмысленности. А вот в кампании 1915г Флот Открытого Моря неизбежно должен нанести удар. И время войны уже идёт, и соотношение сил в начале 1915г для немцев наилучшее. К весне 1915 г все «кёниги» должны достичь боеспособности, и именно в этот момент и нужно бить. Да, Англия успеет получит «Куин Элизабет», который могут в этой реальности и не отправить на Средиземноморье, а возможно и «Уорспайт». Но и в сравнении с ними четыре немецких линкора с 38 см пушками всё равно предпочтительнее.

Спрогнозировать детали уже невозможно. Но вкратце, схема может выглядеть так:

Сначала набег, аналогичный Хартпулу. Демонстративный плевок в лицо британского флота, чтобы вывести его на бой. Затем уже основная операция. Подкреплённая воздушной сетью цеппелинов с заранее налаженной прямой связью с флотом, для отслеживания Гранд-Флита. С засадами ПЛ перед английскими базами, хотя на них надежда не сильно велика. Вероятно, они смогут вывести из строя один линкор, но сильно вряд ли больше, хотя бы просто в виду малочисленности ПЛ. Несколько высланных вперёд крейсеров (по наводке цеппелинов) и сами цеппелины должны обнаружить Гранд-Флит до его встречи с собственно немецким флотом. После чего манёврами операция затягивается до ночи, и ночью следует массированная атака эсминцев, лидируемых лёгкими крейсерами. Подобная операция должна заранее отрабатываться ещё до войны, как в японском флоте 1920х-30х гг. И только после этого, на утро следующего дня – удар линейных сил. В ходе которого за счёт скорости немцам необходимо навязать бой только части Гранд-Флита (головной, очевидно). Исключив из боя концевые линкоры.

И вот тогда лучшие боеприпасы (305 мм сопоставимые с английскими 343 мм, а местами и 380 мм) и лучшая броня дают немцам реальный шанс на разгром Гранд-Флита. Что, само по себе уже будет огромным ударом по Антанте, и даёт шанс на последующий прорыв блокады.

P.S. Заставка почему-то не отображается, хотя она есть…