Проекты крейсеров-заградителей судостроительной программы 1915 г.

ПРОЕКТЫ КРЕЙСЕРОВ-ЗАГРАДИТЕЛЕЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 1915 г.*

В. Ю. Усов

* По материалам ЦГАВМФ СССР, ф. 401, 418, 421, 876

В начале первой мировой войны командование флота Балтийского моря спланировало и успешно осуществило ряд активных минных постановок у германского побережья южной Балтики от Мемеля (Клайпеды) до мыса Аркона на о. Рюген. Мины ставили крейсеры «Рюрик», «Адмирал Макаров», «Россия», «Олег», «Богатырь», минные заградители «Амур» и «Енисей», эскадренные миноносцы «Новик» и типа «Охотник». В результате германский флот понес ощутимые потери — подорвались три крейсера, столько же миноносцев, шесть тральщиков, торговые суда, причем броненосный крейсер «Фридрих Карл», четыре тральщика и 14 пароходов погибли, а поврежденный крейсер «Газелле» был исключен из состава флота. Германии пришлось привлечь значительные силы для организации противоминной обороны в этом районе.

Вместе с тем, опыт активных минных постановок высветил и ряд негативных явлении: недостаточную скорость использовавшихся для этой цели кораблей, отсутствие закрытых помещений, где мины хранятся и готовятся к постановке, малое число постов сбрасывания (не более двух). Назрела необходимость в специально приспособленных быстроходных крейсерах-заградителях, идею создания которых русские специалисты выдвигали и ранее. Заслуживает внимания тот факт, что элементы такой идеи присутствовали в проекте минных транспортов типа «Амур» (Судостроение, 1988, №3, с. 70—73), в некоторых проектных вариантах «быстроходного крейсера» водоизмещением 8000 т (1907 г.); тогда ограничились лишь предэскизными проработками, однако в начале 1915 г. положение изменилось — к оперативному решению проблемы вынуждали конкретные потребности действующего флота.

Первым практическим шагом п этом направлении следует считать эскизный проект крейсера-заградителя, способного принимать 800 мин (автор —корабельный инженер-поручик А. И. Лампси); основой послужил проект легкого крейсера типа «Адмирал Бутаков», нормальная нагрузка которого несколько уменьшалась (6350 т вместо 6835)—отказались от бортовой к траверзной брони, броневых колосников и минного вооружения, утоньшили палубную броню, сократили артиллерию до пяти 150-мм орудии и т. д. При тех же ширине и осадке (15,2 и 5,54 м соответственно) корабль решили сделать на 4,8 м короче (150 м). Котлы и механизмы принимались полностью по прототипу, а скорость по сравнению с ним возрастала на 0,5 уз (30 уз).

7 марта 1915 г. проект поступил в кораблестроительный отдел ГУК, где определили основной его недостаток — отсутствие поперечных переборок на нижней палубе в средней части (44—109 шп.), что при повреждениях небронированного надводного борта резко снижало запас плавучести и могло привести к потере остойчивости. Указывалось также на недостаточную поворотливость, неудачное размещение артиллерии, тесноту помещений для команды, малый запас воды, отсутствие расчетов, подтверждающих назначенную в проекте скорость. В довершение ко всему к середине апреля выяснилось, что проект поручика Лампси не соответствовал выработанным к тому времени Морским генеральным штабом «Основным заданиям для легких крейсеров 1-й очереди судостроительной программы 1915 г.», согласованным с пожеланиями командования Балтийского флота. Устанавливались следующие элементы: нормальное водоизмещение — не более 5500 т, 400 мин должны были размещаться во внутреннем «совершенно обособленном» помещении, снабженном отоплением и вентиляцией; предусматривалось шесть постов сбрасывания мин, но допускалось и четыре, с обеспечением постановки мин на 30-уэловом ходу с интервалом 9 с; скорость 35 уз признавалась как «крайне желательная», однако допускалась и 33; район плавания в полном грузу при осадке 4,3 м (можно было 4,9—5,1) определялся в 2000 миль 25-узловым ходом и не менее половины — полным; необходимыми конструктивными особенностями считались полубак и успокоительные цистерны Фрама; оговаривался и состав артиллерийско-торпедного вооружения: восемь 130-мм орудий в диаметральной плоскости, две 40-мм «аэропушки», два двухтрубных подводных 450-мм торпедных аппарата; бронирование борта и боевой рубки составляло 102, палубы — 38, элеваторов — 25 мм. Строить заградитель предполагалось с ледокольным образованием штевней; не забыли о создании хорошей обитаемости при минимальном количестве и размерах надстроек, вентиляционных раструбов, чтобы обеспечить «воз можно наименьшую видимость» с моря и берега.

Изучив «задания», кораблестроительный отдел ГУК пришел к выводу, что МГШ «…задал водоизмещение, скорость и бронирование в такой комбинации, которую осуществить невозможно». Том не менее, попытку спроектировать такой корабль предприняли специалисты завода акционерного общества «Буккер и К°» в Ревеле; под руководством полковника корпуса корабельных инженеров В. В. Константинова они разработали эскизный проект крейсера-заградителя нормальным водоизмещением 5800 т. Ускоряющим фактором послужил запрос МГШ командующему флотом Балтийского моря вице-адмиралу В. Л. Канину по поводу реализации ассигнований, оставшихся от заказа и рубежом крейсеров «Адмирал Невельской» и «Муравьев Амурский», реквизированных в 1914 г. Германией. 15 июня 1915 г. В. А. Канин направил начальнику МГШ вице-адмиралу Л. И. Русину сообщение следующего содержания: «Считаю необходимым приступить теперь же к постройке быстроходных крейсеров-заградителей». В частном письме от 17 июня он добавлял: «Я уже более двух лет проповедываю необходимость быстроходных заградителей… советовался со многими корабельными инженерами, но до сих пор проекты меня не удовлетворяли. Теперь, кажется, набрел на счастливого конструктора — корабельного инженера полковника Константинова». Приводя далее элементы корабля, полностью соответствовавшие «Основным заданиям», вице-адмирал Канин резюмировал: «Мне кажется настолько удачным этот проект, что если бы от меня зависело… сейчас же дал бы заказ, не ожидая конкурсных проектов». Однако проверка присланных из Ревеля расчетов и чертежей показала, что прочность чрезмерно облегченного корпуса недостаточна, мощность главных турбин, запас топлива и некоторые другие статьи нагрузки занижены.

Одновременно техническое бюро кораблестроительного отдела ГУК по просьбе МГШ разработало свои проекты легких крейсеров водоизмещением 6250 (31 уз, с поясным и палубным бронированием) и 3000 т (небронированный); эти материалы рассматривались как дополнительные промежуточные, необходимые при окончательном проектировании кораблей. К середине сентября «Основные задания для крейсеров-заградителей программы 1915 г.» откорректировали, снизив район плавания 25-узловым ходом до 1500 миль; бронирование оставили только над румпельным отделением (38 мм), количество 130-мм орудий уменьшили до шести-семи. Специально оговаривалась необходимость приспособить все пригодные отсеки для приема дополнительного топлива. 16 сентября начальник МГШ вице-адмирал А. И. Русин направил в Адмиралтейств-совет «Проект программы судостроения крейсеров-заградителей (1915 г.)», с обоснованием необходимости се осуществления в ближайшее время. Указывалось, что количество крейсеров-заградителей рассчитано исходя из возможности «наиболее широко и успешно использовать столь грозное оружие, как мины заграждения»; признавалось целесообразным иметь на подходах к главным базам противника двухрядные минные банки протяженностью по 15 миль. М1Ш ходатайствовал о заказе четырех крейсеров-заградителей со сроками готовности двух к маю 1917 и двух к маю 1918 г.

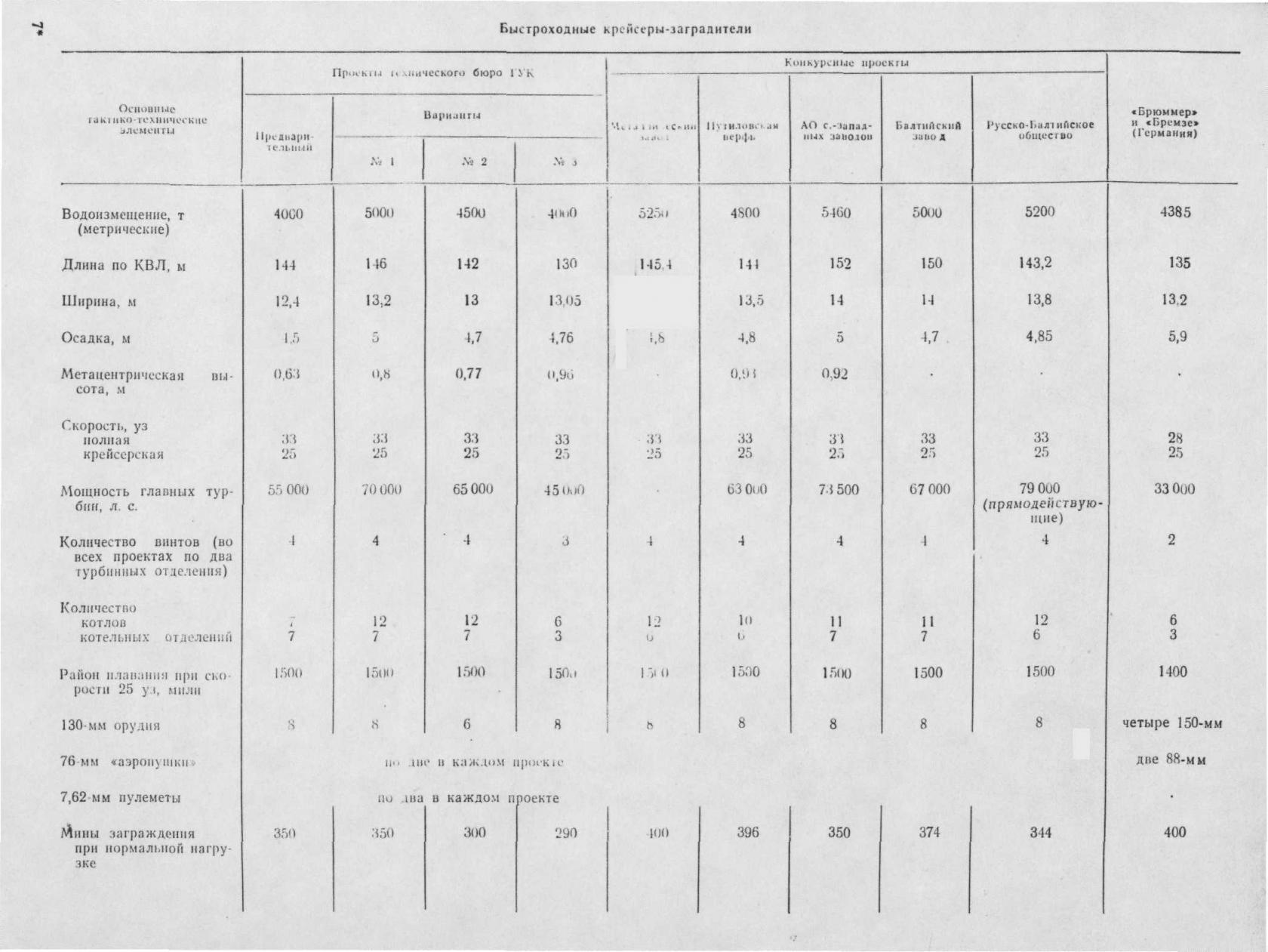

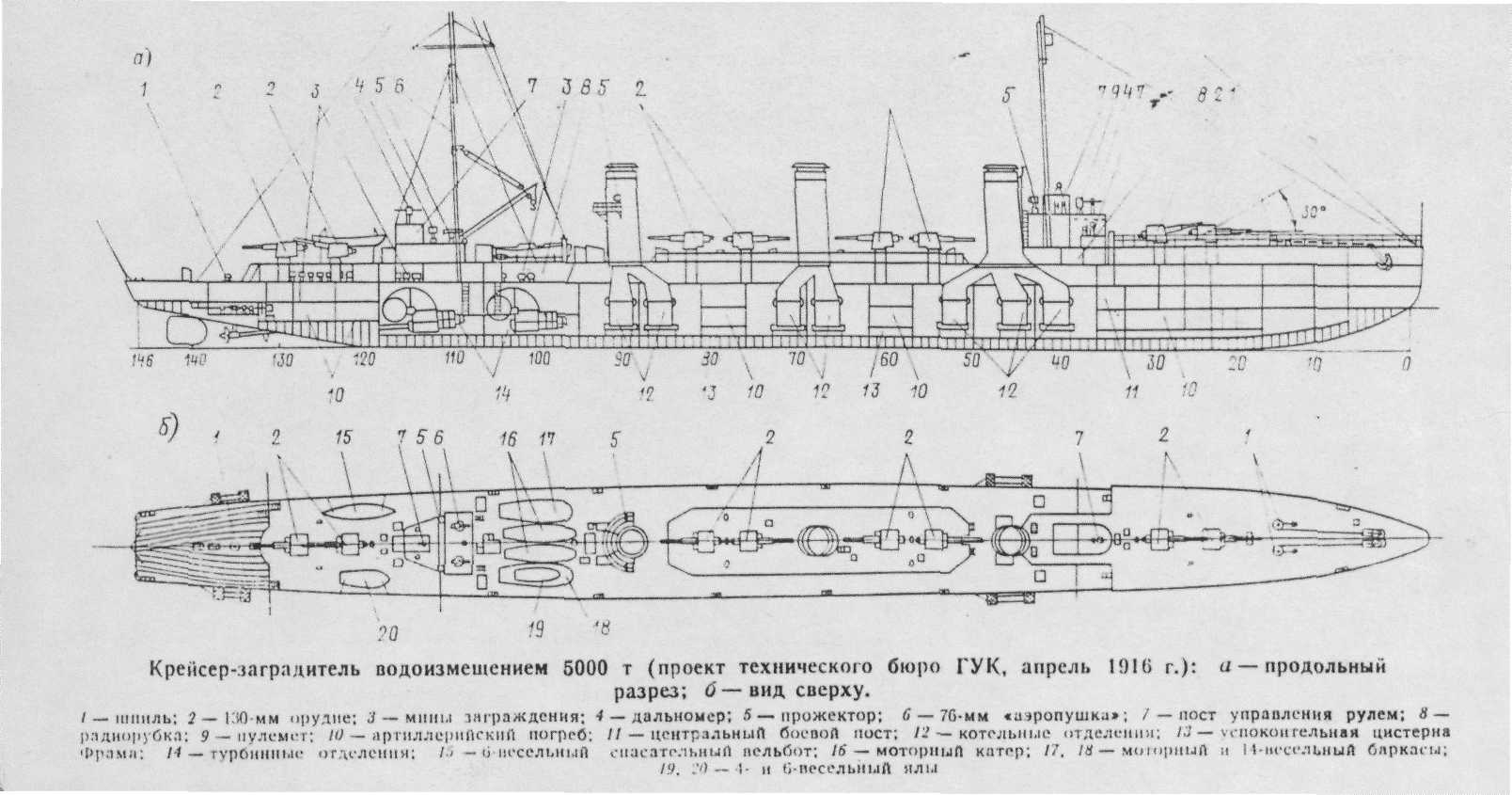

После утверждения постройки таких кораблей 30 сентября 1915 г. МГШ направил откорректированные «Основные задания» в ГУК на отзыв «о технической их выполнимости». Предварительные прикидки показали, что для достижения скорости полного хода, удовлетворяющей нижнему заданному пределу (33 уз), потребуется нормальное водоизмещение в 4000 т. Определенные до конца года тактико-технические элементы и составленные эскизные чертежи дважды рассматривались на особых совещаниях в организационно-тактическом отделе МГШ, высказанные замечания учитывались в дальнейшей работе над проектом (январь—апрель 1916 г). Удовлетворить все требования МГШ на сей раз не представилось возможным, поэтому ГУК вынес на обсуждение сразу три варианта: водоизмещение 5000 т (с увеличением боезапаса до 200 выстрелов на орудие, установкой трех элеваторов на каждую пару орудий и т. д.), 4500 т (боезапас до 100 выстрелов на орудие, причем количество орудий уменьшалось до шести. 300 мин) и 4000 т (скорость 29,5 уз).

На заседании 8 нюня 1916 г. под председательством помощника морского министра вице-адмирала П. П. Муравьева выяснилось, что МГШ считает неудовлетворительными вариант № 2 по вооружению, а № 3 по скорости; представитель действующего флота высказался за второй вариант, указав на малую надежность механизмов остальных. Генерал-лейтенант корпуса корабельных инженеров А. Н. КРЫЛОВ подчеркнул особую важность для этих кораблей успокоительных цистерн, так как после постановки мин остойчивость резко увеличивается, и качка становится стремительной, что вредно отражается на точности стрельбы; он предложил увеличить объем цистерн Фрама сверх принятых в проекте 1,5% от водоизмещения. По итогам обсуждения постановили принять за основу первый вариант с возможным уменьшением артиллерии; приглашения разослали предприятиям, согласившимся принять участие в конкурсе: компании Петроградского Металлического завода, Путиловской верфи, Обществу северо-западных механических и судостроительных заводов, Русско-Балтийскому судостроительному и механическому обществу. Предлагалось «без действительной необходимости» не отступать от принятого общего расположения. Особое внимание обращалось на тщательность расчетов по механической части, удельную массу установки рекомендовалось принять 20 кг/л. с. (котлы и механизмы миноносного типа, допускалось применение турбин с зубчатой передачей). Утверждая протокол заседания, морской министр ИI. К. Григорович не согласился на уменьшение артиллерии, поэтому предельное водоизмещение увеличили до 5300 т.

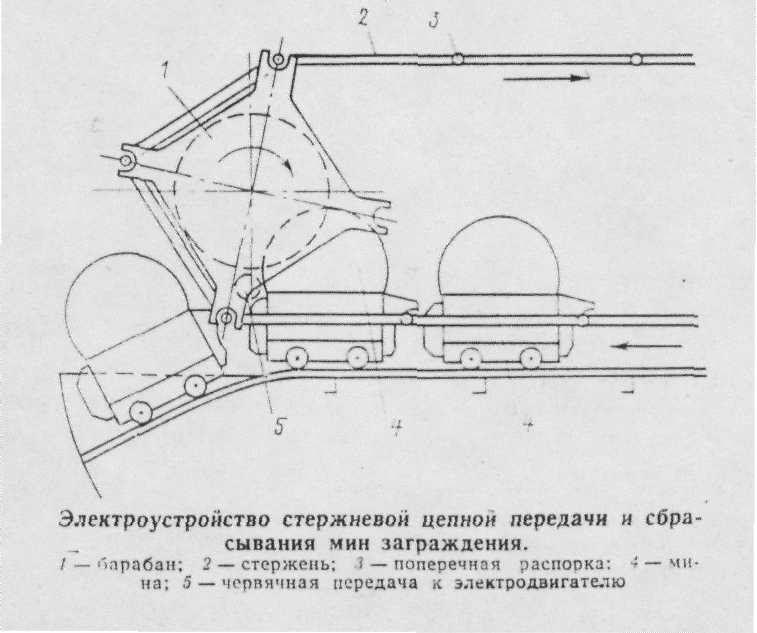

В установлен ни и срок (15 сентября 1916 г.) не смог уложиться никто, причем правление Металлического завода отказалось заявить цену и предложило выполнить заказ по действительной стоимости. К середине октября в ГУК поступило шесть проектов — к уже перечисленным подсоединился Балтийский завод; добавился также анонимный проект под шифром «Г.О.Ц.». В конце октября — начале ноября заводы прислали чертежи «электрического устройства стержневой цепной передачи и сбрасывания мин заграждения», включавшего в свой состав два ряда шарнирно соединенных стальных стержней, связанных между собой поперечными распорками (получалась бесконечная стержневая цепь, звенья которой образовывали гнезда для мин); цепь эта натягивалась между двумя барабанами, один из которых вращался электрической лебедкой посредством червячной передачи, а другой служил для ее натяжения; каждое из четырех таких устройств рассчитывалось на 40 мин (скорость подачи 20 мин в минуту). По внешнему виду кораблей, размещению артиллерии и мин проекты заводов были близки к прототипу, разработанному техническим бюро кораблестроительного отдела ГУК (первый вариант, 5000 т), и отличались главным образом по составу и конструкции котло-турбинных установок. Для улучшения их массогабаритных характеристик во всех проектах (кроме ревельского Русско-Балтийского завода) вместо традиционных прямодействующих приняли главные турбины с зубчатыми передачами системы Парсонса или Вестингауза. Все полученные материалы (чертежи, спецификации, объяснительные записки, расчеты, данные по нагрузке) в течение ноября 1916 — февраля 1917 г. рассматривались специалистами отделов ГУК и в МГШ, однако итоги конкурса не подводились. В связи с общим положением дел в судостроении вопрос о каких-либо новых закладках кораблей не ставился; более того, свертывались работы по судостроительным программам 1912—1914 гг.

Идея создания быстроходных крейсеров-заградителей, так и не получившая материального воплощения в русском флоте, нашла свое продолжение за рубежом. В Германии, например, вошли в строй (1916 г.) «Брюммер» и «Бремзе» (таблица), затопленные в июне 1919 г. в Скапа-Флоу. Некоторые западногерманские историки утверждают, что для них использовались турбины, заказанные для линейного крейсера «Наварин» '. Это неверно — весь комплект его котло-турбинной установки изготовили на Франко-Русском заводе в Петрограде.

'ИЗУЧИВ опыт активных минных постановок, англичане построили в 1922—1927 гг. быстроходный минный заградитель «Эдвенчер» (6740 т, 28 уз, 340 мин). В 1931 г. в состав ВМС Франции вошел крейсер-заградитель «Плутон» (4773 т, 30 уз, 290 мин), через три года — «Эмиль Бертэн» (5886 т, 34 уз, 200 мин), однако по прямому назначению эти корабли практически не использовались.

' E. Grener. Die Deutsche Kriegschiffe. 1815-1945. Munchen, 1966, S. 180.

(Судостроение №11, 1988 г.)

А Саксония во время вторжения англо-саксов в Британию была единым королевством?

Ну к счастью тут возникает вопрос: «и как вот этим всем, за морем, оперативно.управлять». С технологиями то того времени.

А чем там управлять? Получай дань да и всё управление. Конечно иногда нужно будет вступать за сюзерена? Ну а кто им там угрожает? Викинги? Так из Германии, а тем более из Дании им намного сподручней будет жопу надрать.

Конечно будет ещё Вилли Нормандский. Но при таком раскладе прав на Британию он скорее всего иметь не будет а следовательно и вторжения не будет то же.

И вот тут снова возвращаемся к технологиям того времени. Управлять в то время это в первую очередь быстро получат информацию и быстро на неё реагировать. А тут два изолированных анклава. Когда ты совершенно не будешь знать что твориться в другом. И очень долго будешь реагировать войсками на то что происходит в другом анклаве.

Транспортная доступность по воде на порядок лучше чем по суше.

Так что управлять Англией из Северной Германии проще чем южной Германией.

Это касается и судоходных рек

Вот только для этого нужно будет специфическая транспортная система. А да и судостроение, с судовождением развитым. На лодках долблёнках и плотах империю не построить. Если только раз в один конец доплыть.

Автор довольно ушлый перетс. Ибо прекрасно понимал, что никакого «раннесредневекого королевства Саксония» быть не может. И, прежде, чем обсуждать эпос бигфутов, неплохо было бы понять, пусть и гипотетически, а что, соббсно, есть это самое королевство….. А уж потом обсуждать расчески эльфов и штаны Арагорна..

А хоть один полупоц из несогласных в состоянии кукарекнуть, где именно я неправ?))

Boroda, можно ли с вами как-то связаться?

можно пишите здесь в личку. Тут читаю всё и сразу.