Николай Колядко. Лекция Минору Гэнда

Дамы и господа! Для меня большая честь и привилегия иметь возможность выступить в этом Военно-морском училище, колыбели ВМС номер один в мире.

Мы, бывшие морские офицеры Императорского флота Японии, с большим уважением относимся к ВМС США и очень благодарны за помощь и руководство, оказанные нашему новому послевоенному флоту, то есть Морским силам самообороны. Большинство передовых людей Японии также испытывают чувство глубокой благодарности к вашим ВМС, особенно к Седьмому флоту, который сохраняет мир и безопасность в западной части Тихого океана.

Прежде всего, я хотел бы поговорить о том, как менялась тактическая концепция Императорского флота Японии в течение примерно 20 лет до начала Тихоокеанской войны, что началась в декабре 1941 г., потому что из этого изменения концепции можно извлечь много уроков и есть о чём подумать.

Несомненно, японский флот имел традиционную концепцию так называемого «решающего сражения», а «Принципы морской войны» [имеется в виду знаменитая книга британского вице-адмирала Ф. Х. Коломба], которые считались своего рода нашей тактической библией, учили нас, что война на море всегда должна сводиться к «решающему сражению».

Хороший воплощенный пример этой концепции показал адмирал Того, символ японского флота. Считается, что идея «обязательно сражаться при встрече с врагом» вытекает из этой концепции «решающего сражения». Однако в тот год, когда я поступил в Военно-морское училище, произошли некоторые события, которые породили трещину в этой идее.

В результате Вашингтонской конференции 1921 г. и Лондонской конференции 1930 г. соотношение количества линкоров и других кораблей «основных классов» Японии к США и Великобритании составило 60%. С этого момента наш флот изменил свою стратегическую политику. То есть, с концепции «решающего сражения», в условиях 40% преимущества противника было решено перейти к концепции «активной обороны».

Это означает, что, будучи стратегически оборонительными, тактически мы занимали наступательную позицию. С другой стороны, прилагались все усилия для качественного улучшения нашего духовного и материального военного потенциала. Политика, однако, основывалась на идее, что линкоры по-прежнему являются главной силой, а все остальные силы – лишь вспомогательными, дополняющими уступающее число линкоров, которые, как считалось, должны сыграть главную роль в решающей битве.

Силы подводных лодок, эсминцев, самолетов и т.д. должны быть использованы до начала действий обеих главных сил, чтобы они могли нанести такой ущерб главным силам противника, который позволит добиться почти паритета между «главными силами» флотов. Затем должна произойти решающая битва. Это то, что было названо «операцией по уменьшению».

Соответственно, особенностями этой стратегии были внезапные атаки подводных лодок, ночные атаки эсминцев, воздушные атаки и т.д. Для этого самолеты японских авианосцев были в основном торпедоносцами и пикирующими бомбардировщиками, а истребителей было совсем немного. Но с ростом воздушной мощи подняла голову мысль, что без овладения господством в воздухе нет победы. Это породило тактику «уничтожать вражеские авианосцы первыми».

Примерно с 1935 г. наша морская авиация обучалась этой тактике, но идея о том, что линкоры остаются главной силой, изменилась в меньшей степени. Были опробованы различные тщательно разработанные планы, но в ходе военных игр и учений флота было доказано, что если операция проводилась при схожем составе сил, то победа обычно доставалась силам, превосходящим численно.

В военных играх и учениях флота обе стороны состояли из японских морских офицеров с одинаковыми тактическими идеями. Поэтому, даже если одна из сторон объявлялась американской, было ясно, что никаких нововведений быть не может. Результаты учений, ежегодно проводимых Объединенным флотом, и бесчисленных военных игр, проводимых в Военно-морском колледже, показали, что в большинстве случаев шансы были против японской стороны.

Чтобы преодолеть эти неблагоприятные результаты, японский флот стремился к улучшению тактики использования различных сил и совершенствованию техники и навыков стрельбы, торпедной атаки, бомбометания и т.д. Поэтому основная подготовка проводилась в форме так называемого «боя флота против флота», опять же основанного на идее, что победа должна быть быстро одержана путем решающего сражения между главными силами.

Было проведено достаточно исследований по формированию флота, его развертыванию и методам атаки, и, казалось, были получены значительные результаты. Но подготовка к наступательным и оборонительным операциям на ТВД, а также к защите морских коммуникаций рассматривалась как второстепенная задача. Это впоследствии принесло много проблем нашему флоту, когда во время Тихоокеанской войны ход событий повернулся против нас.

Поэтому появилась новая теория – одержать победу в морской войне не за счёт аналогичного противнику по вооружению состава сил, а за счёт применения сил другого типа. Это была теория, согласно которой авиация должна стать главной силой флота, а линкоры должны быть вообще упразднены.

В 1936 г. такую теорию почти одновременно отстаивали некоторые летчики, прикомандированные к Объединенному флоту, а главное, капитан 1-го ранга Такидзиро Ониси, который в то время был заместителем командира военно-морской авиабазы в Йокосуке, которая считалась своего рода ядром военно-морской авиации и отвечала за исследования военно-воздушной стратегии и тактики, эксперименты по созданию нового воздушного оружия и вооружения, а также за руководства по подготовке лётчиков. Впоследствии Ониcи стал вице-адмиралом и заместителем начальника генштаба ВМС.

И плюс я сам – тогда я был учился в Военно-морском колледже. Предложение летчиков флота и капитана Ониси было всего лишь теорией о том, что воздушная мощь является главной силой, но то, что предложил я, было следующим: «Основные силы флота должны состоять из авианосцев, наземных авиационных частей и подводных сил. Корабли и суда до крейсеров, должны быть сохранены в качестве вспомогательных сил, но линкоры должны быть упразднены.»

У этой идеи было две причины. Первая причина заключалась в следующем: с совершенствованием мастерства в торпедных атаках и бомбардировках на ежегодных военно-морских учениях было доказано, что линейные силы могут быть легко уничтожены одними самолетами, и что силы ПВО флота не могут адекватно противостоять воздушной атаке. Соответственно, если бы мы имели соответствующее воздушное командование, то даже без общего превосходства в воздухе мы смогли бы уничтожить главные силы противника силами одной лишь авиации.

Вторая причина заключалась в следующем: Если бы наши силы, участвующие в сражении с вражескими линкорами, состояли бы только из самолетов и подводных лодок, то какие цели могли бы быть достойными для орудий большого калибра, таких как 14-дюймовые и 16-дюймовые пушки, основное вооружение линкоров? Линкоры стали бы бесполезными железками, существующими только для того, чтобы обеспечить врага хорошими целями.

Это предложение подверглось самой серьезной критике в Военном колледже. Основная суть их позиции заключалась в следующем: воздушная операция в значительной степени зависит от погоды. Результаты учений показали, что как наши, так и вражеские воздушные силы были бы в конечном итоге ослаблены в воздушных боях на начальном этапе войны, и поэтому окончательная победа в морской войне всё равно решалась бы боем линкоров против линкоров.

Мое позиция заключалось в следующем: хотя я признавал, что на воздушные операции в значительной степени влияет погода, при такой погоде, которая не позволяет проводить воздушные операции, надводные корабли также являются просто плавучими железками и не могут вести эффективные действия.

Пока сохраняется превосходство в воздухе, у нас есть свобода выбора – вступать в бой или уклоняться от него. Так называемое «взаимное уничтожение» применимо к любому типу оружия, а не только к самолетам. Если теория «взаимного уничтожения» верна, то нам лучше наращивать дополнительные самолеты на замену тем, что, как предполагается, будут потеряны в бою в стиле «взаимного уничтожения» – даже за счет уменьшения количества надводных кораблей.

Такова была моя оппозиционная теория. Эта идея, однако, не была принята мозгами военно-морского департамента, но мои аргументы побудили создать «Исследовательский комитет по эффективности авиации», и мы начали изучать эффективность воздушных атак, используя настоящие бомбы, торпеды с боеголовками и т.д. Это был наш единственный результат. Данные этих экспериментов впоследствии дали нам весьма полезную информацию при планировании удара по Пёрл-Харбору.

В 1939-40 гг. Объединенный флот получил дополнительную учебно-тренировочную тему и часто проводил учения с этой целью. Это была отработка скоординированной атаки с использованием 80-100 самолетов, включая пикирующие бомбардировщики, торпедоносцы, горизонтальные бомбардировщики и истребители воздушного прикрытия. Этот метод был основан на идее о необходимости одновременной атаки большим количеством самолетов для получения большего результата от воздушной атаки.

На флоте было принято считать, что авианосцы должны быть рассредоточены, поскольку авианосец весьма уязвим для атак противника, так что их концентрация считалась очень опасной. Что крайне усложняло рандеву многих эскадрилий самолётов, взлетавших с кораблей, отделённых друг от друга десятками, а то и сотнями миль.

Разумеется, координация по радио была невозможна из-за радиомолчания, и не было никаких других средств, кроме навигации по координатам. Это была действительно очень сложная схема, чтобы сделать рассредоточенную дислокацию авианосцев совместимой с одновременной и скоординированной атакой большого количества палубных эскадрилий.

В октябре 1940 г. я вернулся в Японию из Великобритании и был назначен в штаб 1-й дивизии авианосцев. В тот момент эта схема стала одной из главных проблем, которые у меня возникли. В течении нескольких недель я размышлял, как решить эту проблему. И однажды, просматривая кинохронику, я увидел четыре американских авианосца, идущих кильватерной колонной. Это дало мне подсказку, и я пришел к идее концентрированного использования авианосцев. В 1941 г. этот метод был неоднократно опробован и получил практическое применение в таких операциях, как Перл-Харбор, Индийский океан, Мидуэй и др.

Согласно этому методу, естественно, ликвидировалась проблема рандеву палубных эскадрилий, но одновременно увеличивалась вероятность того, что все авианосцы соединения могут одновременно подвергнутся атаке вражеской авиации. Однако, с другой стороны, мы в ответ могли сконцентрировать как истребители боевого охранения, так и зенитный огонь против атакующих самолетов. То есть, при правильной организации операции существовала большая вероятность того, что мы сможем притянуть к себе врага и уничтожить его.

Принимая во внимание все вышесказанное, к середине 1941 г. 1-й Воздушный флот принял следующие два варианта тактического построения своих авианосцев:

1. В случае атаки наземных целей все авианосцы должны использоваться концентрированно, то есть держаться вместе в одном большом строю «коробкой».

2. В случае боя между нашими и вражескими авианосцами, два авианосца каждой дивизии авианосцев должны быть сосредоточены внутри периметра своих кораблей эскорта, но при этом сами дивизии должны быть рассредоточены и развернуты так, чтобы охватить силы противника с флангов.

В Тихоокеанской войне, до Мидуэйской операции включительно, использовался лишь первый вариант. В ходе сражения при Мидуэе мы не смогли получить достаточно информации о местонахождении американского флота, поэтому у нас не было времени для перехода от первого варианта ко второму. Это одна из причин, почему мы проиграли это сражение. Второй вариант был использован в битве за южную часть Тихого океана и Марианские острова.

Мы приложили максимум усилий в совершенствовании мастерства, чтобы компенсировать численное отставание нашего так называемого «60% флота». Во время напряженных тренировок одна за другой возникали новые идеи. Мне казалось, что палубная авиация добились отличных результатов. Мастерство, достигнутое перед самым началом войны пилотами и экипажами 1-й дивизии авианосцев, реализовавшей удар по Перл-Харбору, было следующим:

Бомбометание горизонтального полёта: Высота 3 000 метров; цель – линкор старого типа «Сэтцу»; скорость цели 16-18 узлов, свободное маневрирование; захват цели формацией из 5 самолетов – 50%; попадания – 10%.

Бомбометание с пикирования: цель – быстроходный линкор, свободное маневрирование, манёвры уклонения; попадания – 40%.

Атака торпедоносцев: цель – быстроходный линкор, свободное маневрирование, манёвры уклонения; попадания – днем более 80%, ночью 70%.

Что касается мастерства наших истребительных эскадрилий, то его нельзя показать цифрами, но мы были вполне уверены в их мастерстве, потому что среди них было много пилотов, имевших реальный боевой опыт в ходе Китайского инцидента. И, кроме того, наш истребитель «Зеро» обладал превосходными возможностями. Особенно это было заметно в бою «истребитель против истребителя». Недостатки японских истребителей проявились лишь тогда, когда им пришлось сражаться с B-17. Это произошло из-за пренебрежения уроками, полученными в ходе воздушной войны в Европе. Например, мы не оценили важность оборонительного бронирования самолетов.

Что касается боевого применения морских истребителей, то здесь следует особо отметить следующее. В свете уроков, извлеченных из Китайского инцидента, возникла новая тактическая идея, что ключевым моментом в воздушной войне является наилучшее использование истребителей дальнего действия, и отныне появилась заметная тенденция к тому, чтобы истребители, которые до сих пор использовались для обороны, стали использоваться для наступления.

На протяжении всей Тихоокеанской войны я извлек много уроков, и главные из них были следующими:

I. На войне не бывает чудес. Сунь-Цзы в своей знаменитой китайской книге по стратегии писал: «Цель и средства войны должны быть определены до начала войны.» Победа или поражение зависят от определения целей и средств. Если у правителя это есть – он победит. Если у него они неопределённы – шансов на победу мало. Если их нет вообще – этих шансов ещё меньше. Следовательно, таким образом, можно предсказать результат войны, даже не участвуя в ней. Это действительно так. Как я уже говорил выше, было четко известно, что ведущая роль в морской войне еще до начала войны перешла от кораблей к самолетам. Наш флот просто не решался это реализовать. Численные результаты, полученные в ходе военных игр или учений флота, показали, что результаты реального боя были почти равны результатам военных игр или учений флота. Моральные качества в войне являются существенным фактором, но их следует рассматривать как так называемый «дополнительный» фактор. Идея компенсировать нехватку материальных средств моральными качествами не должна приниматься военными планировщиками.

2. При определении курса нации в определенных ситуациях следует также принимать во внимание отступление или изменение курса. Мы не должны ставить судьбу нации на игру случая. В воздушной или морской войне силы первой линии должны руководствоваться принципом: «Обязательно вступать в бой при любой встрече с врагом». Идея так называемых «Операций постепенного ослабления» породила мысль о том, что от неблагоприятного сражения нужно уклоняться до тех пор, пока две противоборствующие главные силы не вступят в бой друг с другом. Такое мышление очень часто становилось причиной того, что мы упускали важные шансы на победу. По моему мнению, не имеет значения, выиграем мы каждое сражение или нет. Однако важно действовать в соответствии с традиционным духом, согласно которому всякий раз, когда мы видим врага, мы должны атаковать его, не принимая во внимание силы обеих сторон. При определенных обстоятельствах мы иногда не можем выполнить приказ победить врага, но мы всегда можем выполнить приказ атаковать врага при любых обстоятельствах. Военные силы, которые строго придерживаются такого традиционного духа, всегда смогут внести свой вклад в безопасность и продвижение страны в долгом потоке истории.

3. Война не должна вестись долго. Она должна быть быстрой. Сунь-Цзы писал: «Затяжная война никогда не может принести пользу стране. Тот, кто не понимает, насколько вредна война, не знает, как извлечь из нее пользу». Япония воевала в течении 14 лет, начиная с Маньчжурского инцидента 1931 г. и до 1945 г. Применение военной силы в течение длительного периода никогда не способствует поддержанию строгой военной дисциплины и сильных войск. Даже когда мы не можем не прибегнуть к оружию в соответствии с национальной политикой, сила должна быть использована как можно быстрее, как летящая стрела, только что выпущенная из мощного лука. Сунь-Цзы писал: «Оставайся неподвижным, как большая гора, когда не надо двигаться, но лети, как молния, когда двигаться надо».

Большое спасибо.

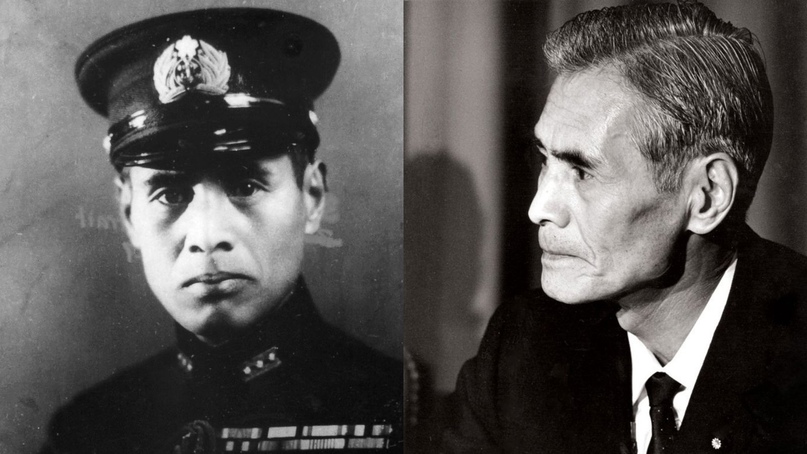

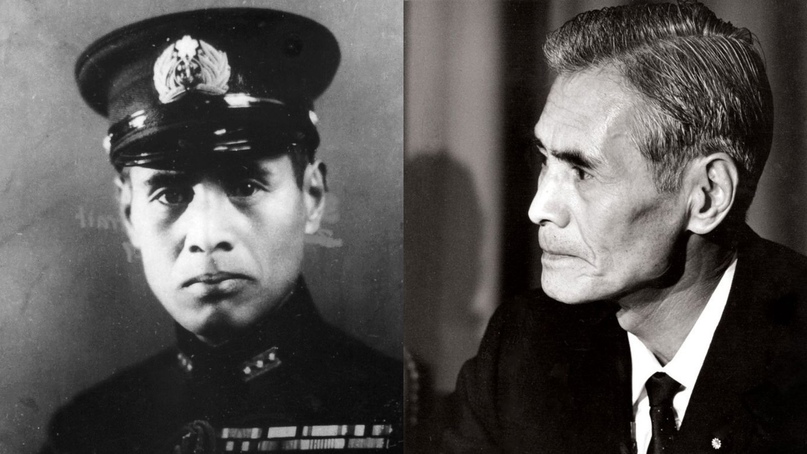

Слева: Капитан 1-го ранга Императорского флота Японии справа: Генерал-лейтенант авиации Сил самообороны Японии

источник: https://vk.com/@664805017-lekciya-minoru-genda

Почтенные коллеги! Эта статья — результат моих «измышлизмов» после очень интереного обсуждения различных вариантов структурных изменений в РККА с почтенным коллегой ALL2, за что я ему премного благодарен и в свою очередь, надеюсь увидеть когданить и его чрезвычайно интересные мысли, оформленные в отдельной статье.

С уважением, Ансар.

Спасибо, коллега! Страшно мне за это браться. Подкинуть чего-то могу, но общий уровень, боюсь, не тот.

Альтернатива хорошая.

Вообще-то теорией «Глубокой наступательной операции» предусматривались действия на глубину до 400 км (отсюда, например, требования к дальности полета истребителей и штурмовиков в 1000 км — чтобы поддерживать свои войска на всю глубину прорыва).

А лишить армию подвижных соединений стратегического уровня? Лучшего подарка Гитлеру и сделать нельзя. Очень схожая организация танковых войск была в армии Франции. Хорошо известно, чем это закончилось.

В нашем случае это закончится взятием Москвы в 41-м и выходом на линию Архангельск-Астрахань в 42-м.

В этой альтернативе Гитлер воюет на два фронта с мая-июня 1940 года. Ему не до Астрахани. И до 41-го надо ещё дожить.

вы акт приёмки Наркомата обороны Тимошенко у Ворошилова не читали, прежде чем о нападениях на Германию в мае 1940-го писать?

Зачем?)

Почтенный коллега, чтоб что-то поанировать на глубину «до 400 км», надо сперва решить проблему на глубине 25-35 км:) А с этим были большие проблемы.

К что же общего вы нашли общего с французской системой? У них было 3 танковые дивизии, а у АИ РККА только к лету 40-го 30 дивизий близких по ударной мощи немецким танковым обр. 41 года. Да ещё 20 бронекавалерийских. Столько даже РИ СССР в 40-ом не имел. А после Польши и западаной кампании, автоматом снимаются все ограничения на создание механизированных соендинений. Читайте внимательнее.

В общем, Вы сильно не правы. Либо читали невнимательно, либо ошибаетесь в оценке.

Наличие или отсутствие проблем прорыва фронта никак не мешает планировать развитие прорыва в оперативную глубину. Тем более, в середине и даже конце 30-х об этих проблемах могли только гипотетически предполагать.

Общее с французами — система подчинения танкистов пехоте.

Поймите, может быть хоть 50, хоть 100 мощных танковых дивизий, но они будут разбросаны между пехотными корпусами и армиями. И командующий армией не бросит «свои» танки на помощь соседу, потому что ему необходимо решать свои задачи. Даже если захочет, наверняка ему придется сначала собрать танковые дивизии, раздерганные побатальонно и поротно между пехотными подразделениями. С таким же успехом их можно перебрасывать с Луны.

В РККА в 1941 году авиадивизии находились в подчинении командования армий. Что из этого вышло? Пока одна авиадивизия истекала кровью на острие немецкого удара, вторая просиживала на спокойном участке фронта. А потом приходило ее время, но разбитый сосед уже ничем не мог помочь. Так и били по частям формально более многочисленные ВВС.

В танками еще хуже получится, самолет может пролететь 100 километров минут за 10-15, танку надо несколько часов только на марш. В общем, получится как во Франции.

Почтенный коллега! «Наличие или отсутствие проблем прорыва фронта никак не мешает планировать развитие прорыва в оперативную глубину.» Верно! Планировать — можно всё что угодно:) Хоть прорыв к Ла Маншу к исходу третьей недели:) «Общее с французами — система подчинения танкистов пехоте.» Где? В корпусе, танковый полк — это «противотанковый резерв». Где тут подчинение пехоте? В мотострелковой/механизированной дивизии, и количество танков и структура самой дивизии — практически аналог немецким танковым обр. 41 года. Что вы там себе придумываете совершенно непонятно. «…но они будут разбросаны между пехотными корпусами и армиями…» И? До формирования танковых армий в СССР так оно и было. Мы даже имевшиеся в 41-ом мехкорпуса использовать как корпуса не могли — командармы, которым они подчинялись, предпочитали использовать их в качестве отдельных дивизий для затыкания дыр в обороне. «И командующий армией не бросит «свои» танки на помощь соседу, потому что ему необходимо решать свои задачи.» Это естственно, но как вы рассчитываете что-то изменить? Как Жуков своей идиотской директивой №3? Выдернув из полностью втянутых в бои армий раздёрганные на отдельные дивизии мехкорпуса ради той дурацкой директивы, чтоб сжечь их тупо, а те армии потом, без поддержки механированных резервов, просто посыпались. Ещё раз — все кивки в сторону Франции неуместны, поскольку притянуты за… Подробнее »

Тот же наступ на грабли, что и в РеИ. Опять пехота не своя, что в советских условиях будет означать : танки пехоту не нашли и наоборот; танкам приказ поступил, пехоте нет или поступил в разное разное время; пехота за танками не пошла; артиллерия ХЗ где или у неё приказа нет на поддержку чужих танков и т.д. и т.п.

Единственный вариант, это создание аналогов мехбригад 43-44гг..

Назвать их можно как угодно, МСД или механизированные дивизии, главное не иметь отдельных танковых частей. Основная единица, — это механизированный полк, в составе трёх мотострелковых батальонов и одного танкового, с батальонной и полковой артиллерией.

Кол-во мехдивизий, в соответствии с кол-ом танков.

Возможно, надо иметь мехдивизии прорыва, с танками Т-28. В любом случае, танки только со своей пехотой и артиллерией.

Как раз и пехота и танки и артиллерия в мотострелковых/механизированных/бронекавалерийских дивизиях «в доску» свои!

Мехдивизии (прорыва-не прорыва — без разницы, формации 40-41 г.г. уже будут вооружаться Т-34.

Танки имеет смысл применять есле их в бою очень мало, или очень много. У вас получается средний вариант. Моторизованые дивизии привязаны к корпусам, основная масса танков привязана к моторизированым дивизиям. Не лутшее сочетание

И в чём проблема? У нас есть механизированные (по сути) дивизии, которые поддерживают стрелковые.

Без этой поддержки, в РИ 1941 году, наши стрелковые дивизии просто сыпались. А там, где такая поддержка была — они держались.

Проблема всё в том же, — танки в отдельном полку, — это уровень взаимодействия 43-44гг.

Основной единицей должен быть МСП, с включенным в него ТБ. Только тогда взаимодействие будет обеспечено самой структурой. При этом, РВБ, может быть в дивизии.

Так это уже другая АИ:) Другой вариант структуры, со своими достоинствами и недостатками.

Но, альтернативить, так альтернативить! По большому! Автор выделил полторы тысячи шасси Т-26 на СУ-5 (1 и 2). Я думаю нужно ещё минимум столько же (если не больше) для БТР на этой базе (ТР-4-1), заправщиков (ТР-26Ц или ТЦ-26), сапёрных танков (СТ-26), подвозчика боеприпасов (ТР-26), зенитных СУ-6 (возможно некоторые с М-4) ну и танков наблюдательных пунктов (БСНП). От телетанков в зародыше отказываемся (их не больше нескольких десятков, но и то в плюс). Штумовые САУ АТ-1 возможно доводятся пусть и с недостатками, будут «штуги» на минималках…

Так я не против! Было бы где, когда и кому этим заниматься.

————————————————————

Редкостный бред с маразмом. Ансар вы либо врёте либо полный 0. То что вы описали как Теория глубокой операции на деле Теория глубокого боя.

Глубокий бой планировался как прорыв обороны противника (до ВОВ) на глубину 15-20 км, в ходе ВОВ сократили до 14-15 км. И ставили это как задачу первого дня.

Теория глубокой операции планировалась на глубину 350-400 км. С вводом в прорыв ТК/МК и высадкой десантов в глубине обороны противника. По времени не мение 20 дней.

Ваш маразм воплотили в жизнь французы и просрали страну мене чем за 2 недели. При этом немцы использовали ОДНУ ТГ. При Четырёх ТГ и вашей организации РККА И.В.Сталин застрелился бы уже в августе, а вермахт пил бы кофе на линии Архангельск-Астрахань в сентябре. И за что вы так СССР ненавидите?

«Маразм» — это тупо ничего не понять в тексте и писать такой вот глупый отзыв.

Этим предложением Вы тут же всю пользу поста обнули. Вы в чистом виде французский вариант предложили. И его переделка на что-то годное , тут надо понимать, что 5 танков во взводе — и 4-й батальон этим дело не ограничится. И создать какую-то структуру за год до войны «на опыте немцев…» — это будет что-то страшное.

Э-нет! Во-первых, никакого «французского варианта» тут нет изначально и от слова «совсем». Не было у французов 30 мотострелковых/механизированных дивизий и 20 бронекавалерийских дивизий.

И, если Вы извоили и прочитать до конца и потрудились вникнуть в смысл, то все изменения, которые возможно произойдут под влиянием успехов панцерваффе — лишь ДОПОЛНЕНИЕ к уже имеющейся и хорошо отработанной схеме — они ничего не ломают и не меняют, как это было в РИ, а лишь дополняют!

«Что-то страшное» — это когда писанное русским по белому недопонимают и недопонятые части допридумывают своими фантазиями.

Если Вам отвечать по Вашей логике, то скорей всего так: «У Триандафиллова нигде не сказано про мотострелковые и механизированные дивизии». Если их нет у него, то с какого перепуга они должны появиться? Будьте последовательными. Танкам в этом Вы отказали (в соединениях БТМВ) , но мотострелковые части получили Вашу визу. Это как? С точки зрения промышленности именно танковые корпуса (бригады) проще сделать, чем мотострелковые соединения. Дурацкие вопросы про автотранспорт и тягачи я не задаю. Попутно, то что написал Триандафиллов — это типа доклада Жукова в 1940 про такую же «глубокую операцию» . (Скорей ближе к предложениям генерала Романенко с его бредом армии из 3-5 мехкорпусов) Это я про чудовищное массирование сил. Давайте на этого стратега конца 20-х ссылок не приводить. Все им написанное в 1929 (про 26-й год вообще молчу) — это далекие от реальной ситуации измышления. Проживи он до времен танковых корпусов, то скорей всего и танковая армия у него была бы. Циолковский то же про покорение космоса в эти годы писал труды. И что с того? Прочли и забыли. А страшное в 1940 году неминуемо. Действия корпусов танковой группы немцев во Франции были бы скопированы (а что еще делать, если с этим воевать придется) . И мехкорпуса наши в… Подробнее »

Почтенный коллега! Проблема в том, что любую идею можно интерпретировать по своей воле ставя минус или плюс к каждому аспекту. Смотрите — вот есть теория Триандафилова. Есть танкопром, штампующий танки и соответственно АБТУ, которое те танки «аккумулирует» в механизированных подразделениях — мехбригадах. В них, у танков роль настолько ведущая, что пехота — средство сугубо вспомогательное и никакого взаимодействия на поле боя наладить невозможно. Большие учения 35-37 г.г. это отлично продемонстрировали — начались «репрессии». Ясно — нужен иной путь! Нужны части, более сбалансированные — те самые мотострелковые/механизированные дивизии! Это просто ЛОГИЧНО. В РИ это тоже понимали, но решение выбрали другое — формировать бригады непосредственной поддержки пехоты, что было ошибкой. Необязательной и очевидной — ведь в том же 39-ом начали формировать и моторизованные дивизии аналогичной структуры с тем что я предложил в качестве мотострелковых! Так где тут какое-то несоответствие? И, соответственно как раз напротив — крупные механизированные соединения, формировать придётся не из «кирпичиков» в виде бригад как это было в РИ до 39-го, а из таких же блоков — из дивизий — в 40-ом и как это было в РИ и как это будет в АИ! Вот только те «блоки-то», уже будут не новыми и рыхлями, с которыми ещё никто не усмеет… Подробнее »

Вы когда вместо корпусов образца 1934-1939 предлагаете мотострелковые дивизии 1937 года и называете это «прочными и отработанными» — что имеете ввиду? Наши первые 11 и 45 мехкорпуса делались как раз из стрелковых дивизий. Далее штаты менялись, как и номера корпусов. Кубики тасовали. Подвижность в итоге обеспечили, а управляемость не выросла. В СССР с его уровнем моторизации и связи — как моторизованное соединение не назови, то действовать (управляться) будет по-пехотному. 25 танковый корпус Яркина через несколько дней освободительного похода «встал колом», блокировав дороги остальным, та же участь ждала любую мотострелковую/моторизованную дивизию. Пока имеем: мехкорпуса обр 1934 года громоздки и трудноуправляемы корпуса 1936 мобильней, но трудноуправляемы корпуса в 1939 году по факту оказались трудноуправляемы и комиссия 21.11.1939 сначала изъяла из них стрелково-пулеметную бригаду (это так облегчили корпус), далее совсем расформировали. Приступили к созданию механизированных дивизий. Осталось уточнить — с какого перепуга эти механизированные дивизии (типа более сбалансированные) — окажутся сколько-нибудь управляемыми. Их ввели исключительно по опыту Польской компании (не нашей, а вермахта!). В 1937 году вермахт ничего не сделал и значит ориентироваться нам не на кого. И значит получится сбалансированным само по себе? Поясните мне — как может случиться, что танковый корпус 1936-1939 неуправляем, а механизированная дивизия «это то, что нужно»? От… Подробнее »

Кажется, логично. Танки не являются самостоятельным родом войск, значит, их и надо рассматривать как усиление при пехоте. Соответственно, организационные структуры (АБТУ и пр) также занимают подчиненное место место при инфантерии или кавалерии.

Но — не следует ли в дополнение к этому отказаться от РИ железа в лице БТ, Т-26, а также и Т-34? Так как эти модели оказались в СССР с подачи того же УММ, которое повелось на западную бронетанковую замануху.

Спасибо за отзыв. Но, каков «механизм» отказа и на что менять? Тем более при том цейтноте времени.

Ну, тут сразу два отдельных вопроса… Например — переманили из США несколько бесспорно талантливых инженеров, которые клепали ихние танчики. И/или нашли таковых у себя. Но, в любом случае — все делается на базе собственной разработки. Чужой опыт использовать можно, но школа — своя. Тут же появляются варианты на что менять. А что, разве на сайте не рисовали замену Т-26 и БТ? Надо нарисовать.

Это гораздо более сложная и РИСКОВАННАЯ альтернатива.

Это гораздо более сложная и РИСКОВАННАЯ альтернатива.

Конечно, это сложнее, чем купить чужой проект. И ошибки будут и риск, но зато появится свой опыт и в перспективе это большой плюс. Да и не факт, что альтернативные собственные разработки заместо В-6 окажутся хуже. Во всяком случае — обсуждабельно.

Согласен.

Ансар ваш слив засчитан. А для тех кому интересно поясню. На 10.05.1940 танков и сау у французов 4956, а у немцев 2909 в 1.5 раза меньше. Но все танки немцев сосредоточенны в ТД, ТК и ТГ. А у французов только 3 плохо сколоченные ТД, а 2/3 в ТБ и ТП, находящихся в подчинение комадироа СД, СК и армий. Оброзно немцы били танковым кулаком, а французы оборонялись расстопыриными пальцами. РККА оказалась в этом положении, только в ходе боёв, в июле -августе 1941. Именно поэтому у немцев получились грандиозные «котлы» осени 1941 г. Ансар перед ВОВ уничтожает танковые войска, нет МД и МК. А значит нет инструмента для борьбы с немецкими ТГ .

На западном ТВД, у РККА, было около 20 танковых армий(МК назывались), однако поражение было похлеще, чем у французов.

И уже летом 41-ого, от танковых армий(МК) отказались, — не в коня корм был. Одна из причин, — не было людей, способных правильно и грамотно управлять ТА.

Да. Наплодили плохо сколоченных соединений, перевели корм и людей.

Начнём перечислять ошибки.

На 22.06.41 от границы до Воронежа было 24 МК + 5 МК из Четинской обл.

Из них 1-8 МК начали фомирование 09.07.1940, 9 МК 01.12.1940, остальные 16 МК это 02-03. 1941. В этих 16 МК батальённые учения были заплонированны на август. Т.е. на 22.07.41 они были абсолютно не боеспособны.

1 МК — 919 л.т. и 69 — Т-28. 4,5,6 и 8 МК 800-1000+ новых и «старых» танков. 2 и 8 МК 500-600+ танков, а в 9 МК — 300 только л.т..

И где здесь 20 ТА. При этом даже в этих МК был некомплект грузовиков, тракторов и т.д.. Историю учите.

Ошибаетесь, танков для МК не было. Т-60/70 тысячями, не от хорошей жизни, выпускали. С ОШС ознакомтесь.

Да, а у финнов не то что МК, у них и танков то практически не было. И ничего, держали оборону 31/2 месяца.

Это к тому, что немецкие ТД , ТК и ТГ должны останавливать советские (мото)стрелковые дивизии с их ПТО. Вариант, предложенный в статье, возможно как раз и усилит их ПТО.

Ой, дурак….

Возникнет проблема техобслуживания. В мехкорпусах можно сосредоточить инфраструктуру техобслуживания, при размазывании танков размазаны будут и средства их обслуживания. При том, что гражданская инфраструктура тогда только создаётся. Боюсь, процент вышедших из строя по техническим причинам танков будет ещё выше реала.

Почтенный коллега, в мехкорпусах НЕ БЫЛО вообще никакой инфраструктуры техобслуживания. Даже никаких корпусных средств усиления не было.

Всё ТО было сосредоточено на уровне дивизий.

Были и механизированные бригады. Они как справлялись?

Никак не справлялись. Один из пунктов среди «впечатлений» Б. М. Шапошникова от т. н. «Больших манёвров» : «Техника повсеместно выходит из строя».