Некоторые фантазии об альтернативном флоте СССР извлеченные из нощных моих размышлений. Часть 2.

Часть 1

Предисловие ко 2-й части.

Начиная эту АИ, я не задавался целью глубоко залезать в проблемы строительства большого флота СССР, а лишь показать какое влияние мог этот флот оказать на течение ВОВ, будь он немного больше в численности и лучше подготовлен к войне. Планировалось всего две статьи на данную тему.

Однако издевательские нападки, которым подверглась моя концепция строительства флота, заставили меня заняться изучением реальных возможностей такого строительства, а, следовательно, более тщательным воссозданием проектов возможных в этой АИ кораблей. Поэтому цикл будет продолжен постами по отдельным проектам.

1.

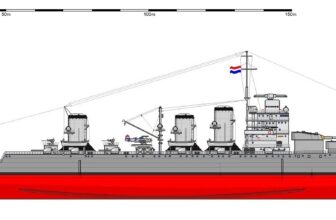

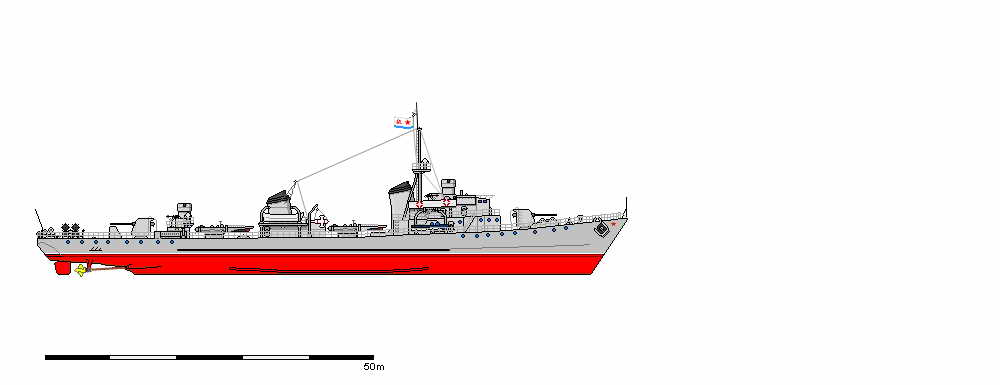

Назывались они сторожевыми кораблями, что позволяло лукаво сравнивать их с аглицкими шлюпами да корветами, не имеющими не торпедных аппаратов, ни хода приличного. Делали вид, что забыли о конвойном предназначении британских сторожевиков и про то, что нашим «Ураганам», «Прытким» и «Резвым» предстояло решать задачи атаки крупных и мелких кораблей противника в узких проливах и шхерах финских. Против первых нужны были торпедные аппараты многочисленнее, против вторых вооружение скорострельное. Ну и скорость конечно побольше, как же без нее.

В 1925 заложили СКР проекта №2, числом шесть. Четыре из них для Балтики предназначались, а два для моря другого, Черного.

Когда вышли на испытания первые «Смерчи», ахнули представители заказчика – очень уж валкие кораблики вышли, но главное, заветных проектных 29 узлов, как ни пыжились, развить так и не смогли. Кое-кто из конструкторов надолго сел, поговаривали, хоть и отрицали они свою вину, сваливая все на большой расход пара вспомогательными механизмами, что проектом не предусматривалось. А о чем думали, когда чертежи красивые рисовали? Для вспомогательных механизмов давно динамо-машины электрические придуманы, и кто сказал, что не может их производить рабоче-крестьянское государство? Правильно – вредитель.

Следующая серия лучше получилась, хоть и пришлось водоизмещение сторожевиков до 500 тонн увеличить.

Разгонялись они на испытаниях до 31 узла, радуя строителей, но опять хмурились военспецы из Госприемки, теперь оказалось что маловато вооружение торпедное, всего один трехтрубный аппарат смешного калибра – 450 мм. На этот раз, правда, никто не сел, предъявили бюрократы проклятые техзадание, в котором черным по белому именно такое вооружение заказчиком прописано было.

«Так бы и говорили сразу что вам «Новики» новые нужны», — сказали обрадованные тем что остались на свободе конструкторы. «Да, «Новики», — согласились моряки. — Только маленькие».

«Новики» не «Новики», но стали строить новые серии уже с двумя трехтрубными аппаратами, и с торпедами покрупнее – 533 миллиметровые.

На балтийских сторожевиках, со временем, третью 102-мм пушку добавили, взамен кормовой рубки, хотя мореходность при этом уменьшилась, а скорость немного упала. Ну да на Балтике и такое пойдет.

Но уходили сторожевые корабли и в дальние походы, через Суэцкий канал в океан Индийский, а потом прямо к суровым берегам океана Тихого, по пути демонстрируя угнетенным еще народам свои красные флаги.

Странные вещи порой происходили, ведь немало в морях-океанах Голландцев Летучих да иных чудес, и может не зря писал старик Гомер про племена лотофагов. Так в начале 1937 ушли на Тихий океан три построенных в Николаеве сторожевика, да запропали куда-то. Лишь через два года объявились вдруг «Дерзкий» и «Достойный» прямо в Севастополе возле стенки завода судоремонтного с обеспамятшими командами, напрочь забывшими, где столько времени их носило. Только перешептывались рабочие про странные отметины на их надстройках, да про проступавшие на бортах сквозь наспех нанесенную краску знаки загадочные, как объяснил один из инженеров – буквы латинские. А вот «Доблестный» так и не вернулся, сгинул бесследно, аки Змеем Морским проглоченный. Поговаривали, что и на Балтике так корабли порой на время исчезали – воистину много в еще мире загадок и не все их пока передовая пролетарская наука разгадать сумела.

В октябре 1939 года напали на Советскую страну белофинны, да просчитались наймиты империализма, остановила их Красная армия возле линии Маннергейма, измотала в оборонительных боях, да в наступление перешла, аж за Выборг отбросив. Тут и флоту работа нашлась: подстерегли как-то два советских сторожевика броненосец финский «Вяйнямёйнен», что по шхерам крался, да потопили его торпедами, разом флот вражеский почти в два раза уменьшив. Правда и «Прозорливый» не уберегся – затонул изрешеченный снарядами, а СКР «Метель» при отходе на камни выскочил и командой был взорван. Помянули тут командиры РККФ недобрым словом царского адмирала Эссена, за то, что унес он в могилу секрет, благодаря которому бегали его миноносцы по шхерам ходами полными, на скалы не натыкаясь.

К началу войны с фашистами лютыми было в составе флота Балтийского уже 23 сторожевика разных серий, еще 9 по северным морям ходили, 4 по Черному, да 19 по океану Тихому — Великому.

На последних, что в Ленинграде и Николаеве строились для флота Тихоокеанского, да отправиться туда не успели, уже по 2 спаренных 102-мм универсальных пушки стояли.

Хоть попрочней они были, чем одряхлевшие «Новики», которые от мины одной, а порой и от бомбы тяжелой рассыпались, но ведь и много меньше их размерами. И тонули эскаэры в холодной балтийской воде под градом бомб с фашистских «лапотников», да под снарядами крейсеров и эсминцев немецких.

Но и врагам они спуску не давали: вот весной 1942 года наехал броненосец «Ильмаринен» на минную банку, «Редким» и «Рьяным» поставленную, и пошел на дно, страшные свои десятидюймовые пушки с собой унеся.

В 1944 вновь вышел Балтийский флот в море, острова Моонзундские от фашисткой нечисти десантами вычищая, и вновь основная работа досталась не тяжелым крейсерам и лидерам, осторожничающих из-за мин немецких, а скромным трудягам эскаэрам. Вскоре появились они и возле границ территориальных вод шведских и викингам нынешним, о судьбе броненосцев финских знающим, охранять германские транспорта с рудой железной гораздо труднее стало. Для лодок же советских подводных вольготная жизнь наступила. И тонули или выбрасывались на шведские скалы транспорта с драгоценным для изнемогающей немецкой промышленности грузом, а если, уклоняясь от торпедных атак, выскакивали они за незримую черту, поджидали их там уже сторожевики под бело-синим военно-морским флагом.

2.

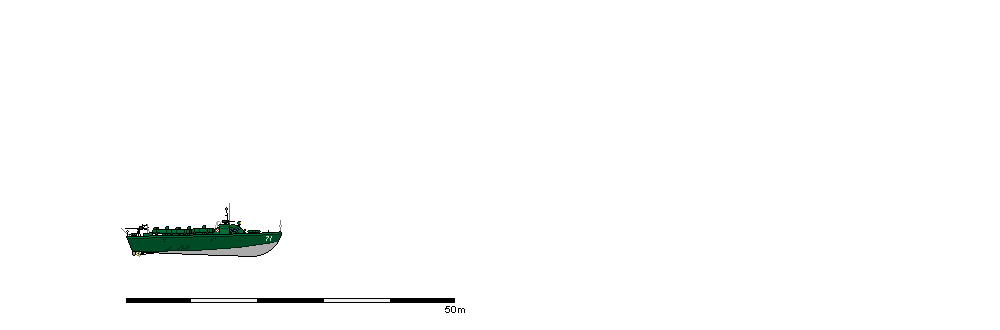

«Атака, ребята!.. Аппараты товсь!.. Аппараты пли!..» И стрекача в базу», — писал о них Анатолий Азольский. Таковы торпедные катера.

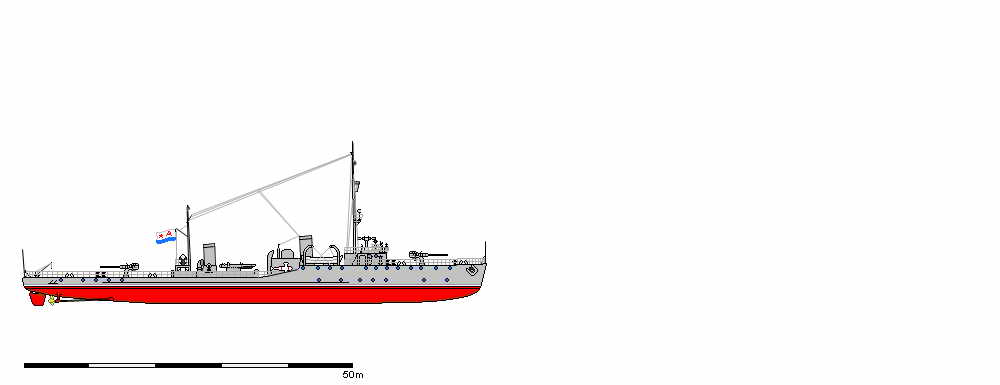

В 1926 построили первый советский торпедный катер, с символическим названием «Первенец», и отправили его на Черное море, где формировался первый дивизион торпедных и сторожевых катеров. Из дюраля сделанный, представлял он собой фактически поплавок гидросамолета, с установленными на него моторами и торпедным аппаратом. Неудивительно, ведь проектировал его знаменитый авиаконструктор советский Туполев, в морских делах мало понимающий.

По образцу «Первенца» строить начали торпедные катера типа Ш-4, отличающиеся наличием на них второй торпеды, тоже 450 миллиметровой.

Хоть и не ходили торпедные катера в дальние походы, тяжелой оказалась служба на них для малочисленных команд, особенно в свежую погоду. Птицей мчался глиссирующий «поплавок» по гладкой воде, но на малейшем волнении начинал скакать козлом горным, скорость теряя и душу из экипажа вытряхивая.

Вспоминал Иван Ананьин, еще самим «Первенцем» командовавший, что получали катерники паек дополнительный, редкостный по тем временам шоколад да молоко сгущенное. И решило московское начальство, что зря на них дефицитные продукты переводятся и прислало интенданта в высоких чинах, и хотя в кителе флотском но моря никогда не видевшего, дабы убедился он своими глазами какого катерникам приходиться.

Приехал он, смотрит: рай. Солнышко светит, море плещется, торпедный катер за мысом прошел, пенный след оставляя – лепота. Поняли катерники, что уже решена судьба доппайка (на самом деле их голодным детям достающегося) и предложили интенданту на катере торпедном прокатиться. Отчего же нет? Пользительна морская прогулка. И выскочил катер с интендантом на борту из бухты за мыс, где уже зыбь начиналась.

Когда вынесли интенданта из вернувшегося с прогулки катера, лепетал он, что мал доппаек и будет он ходатайствовать о его увеличении.

Но это-то ладно, а вот мореходность катера всего три балла по волнению морскому, а главное – дорог и дефицитен дюраль из которого корпуса катерные клепали, и сильной коррозии от соленой морской воды подвержен. Оттого, после каждого выхода в море, поднимай катер креном на стенку, да протирай его весь водою живой – пресной.

И надо бы строить катера из дерева, да на большой скорости, от вибрации, расходятся доски, в щели между собой воду пропуская. Расстроены катеростроители, а моряки, деревянные корпуса для себя оскорблением почитающие, шутки над ними шутят.

Вышел как-то на испытания опытный деревянный катер, дал полный ход. Тут распахнулись створки люка машинного, да показался оттуда моторист, здоровенную бьющуюся рыбину в руках держащий. Взял эту рыбу представитель КБ и спустился с ней в моторное отделение, примерил ее к щелям, сквозь которые вода сочилась, да стал этой камбалой мотористам в хари тыкать, пока не сознались они, что заранее рыбину на берегу купили.

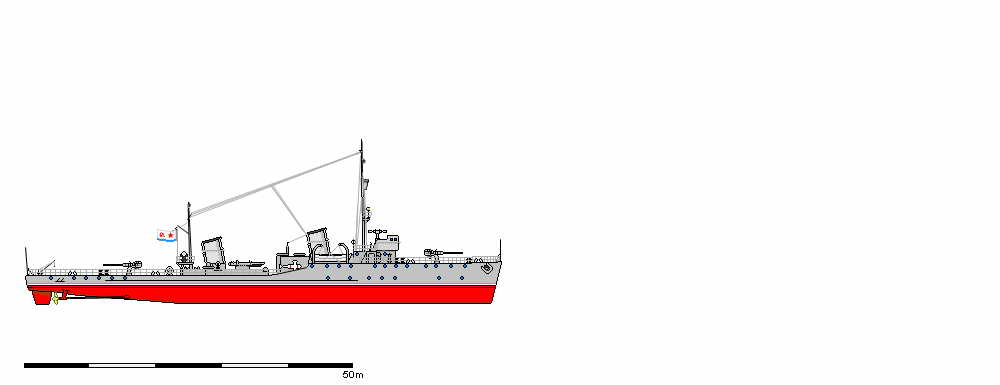

Но время все на свои места ставит – вспомнили конструкторы, что строились когда-то в России корабли с набором железным, но с обшивкой деревянной, и в 1934 году, когда возились еще туполевцы со своим Г-5 (пятым глиссирующим), вышел на испытания торпедный катер К-3, что означало: композитный трехмоторный.

Скорость его была поменьше, чем у глиссеров – 45 узлов, но мореходность он имел знатную – целых пять баллов. Аппараты торпедные по бортам стояли, бугельные, но выяснилось скоро, что обмерзают торпедные крепления зимой, так что со временем пришлось для них трубчатые ТА разрабатывать. Перед самой войной, в дополнение к двум пулеметам ДШК, стали устанавливать на «Ка Третьих» автоматические пушки ШВАК. Хотя и не годились они для отражения атак самолетов вражеских, но корпуса катеров вражеских, сторожевых да торпедных исправно прошивали.

И неслись грозные советские торпедные катера сквозь вражеский огонь, на дистанцию залпа торпедного выходя, а что до мореходности проектной пятибалльной, то перекрывали катерники довоенные нормативы, не в пяти бальное волнение, а в шести-семибальное в море выходя.

А на кульманах конструкторских уже вырисовывались контуры катеров новых, со стальными корпусами.

3.

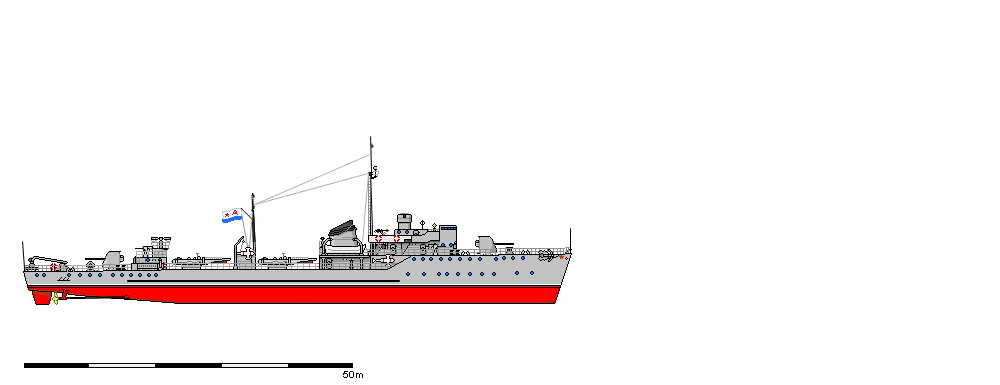

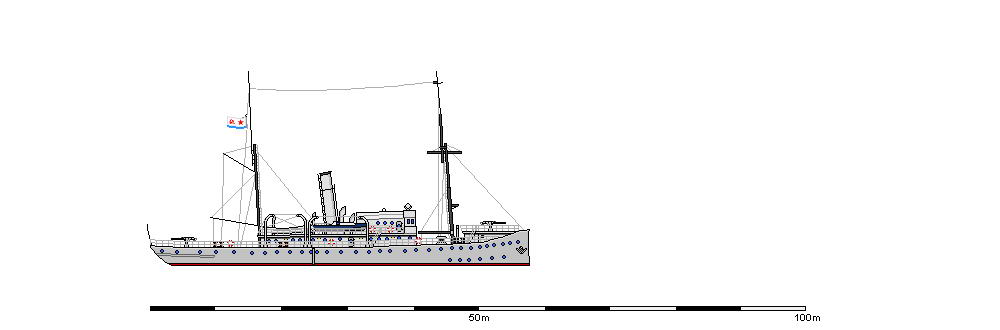

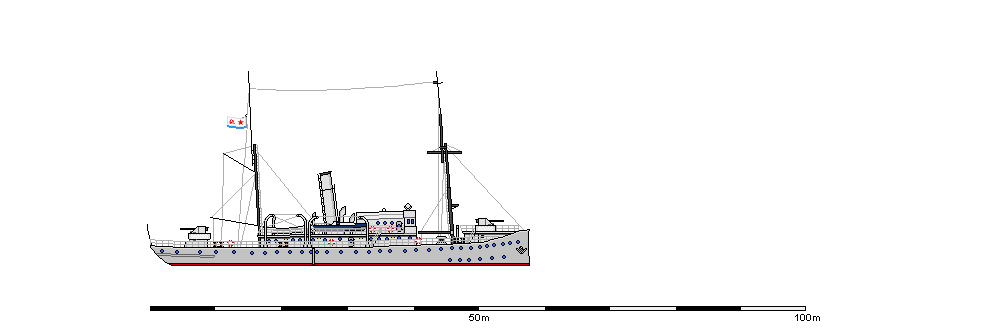

Начались советские тральщики с постройки небольшой серии проекта №3. Хороши были эти корабли, быстрые и маневренные, и с виду походили, как Леонид Соболев гордо писал, на маленькие миноносцы.

Да вот незадача, негде оказалось их строить. Заняты были Усть-Ижорский и Севастопольский заводы постройкой сторожевиков, остававшиеся же мелкие заводики неспособны были осилить столь сложный проект. Вот и пришлось конструкторам снова встать к кульманам чертежным. Вышли новые базовые тральщики больше похожими на пузатых торгашей, чем на военные корабли с их волчьим профилем, тихоходными — от 12 до 14 узлов у разных серий, потому что не на всех дизелей хватало, многие с паровыми машинами делать пришлось.

Часть вообще, стыдно сказать, не из стали построена была, а из досок, словно в полузабытые времена парусного флота. Вооружали их, чем придется: в основном старыми 57 да 75-мм пушками, от царя оставшимися, новые-то 102-мм в основном на сторожевики шли. Только самые новые, перед самой войной в строй вступившие, получили по две универсальных, 76 миллиметровых.

Но тральщики типа «Трал» не забывали, строили их небольшими (2-3 единицы) сериями, когда появлялись прорехи в графике постройки других кораблей. И гордо называли их в отличие от базовых тихоходов — быстроходными.

Вот только когда война с Германией началась, оказались быстроходные красавцы малопригодными для длительного траления. Гробили они свои дизеля на невыгодных режимах, таская за собой тралы тяжеленные на малых скоростях. Презренные же деревянные тральщики самыми востребованными оказались, ведь применили коварные фашисты мины новые, магнитные, дерево же, в отличие от железа, не намагничивается. И строили новые тральщики в Соломбале и в Сормово, на других заводах поволжских, а для Тихого океана — в Хабаровске.