Первые британские танки «Валентайн» (Infantery Tank Mark III Valentine), прибыли в СССР ещё в октябре-ноябре 41-го с караванами PQ-1 и PQ-2. Поскольку разгружались они в Архангельске, на танках отмечались массовые «размораживания» аккумуляторов и систем охлаждения, заполненных водой. Конечно, кто бы мог в Англии подумать, что в Архангельске ноябрь – это уже настоящая русская зима!?

Вообще, надо сказать, что поначалу впечатление от «Валентайна» сложилось не однозначное. При мощной 60-мм броне, танк был малоподвижен (максимальная скорость по хорошей дороге всего 32 км/ч, а на пересечённой местности не более 14). Гусеницы имели слабое сцепление с мёрзлым грунтом (а тем паче со льдом). Большой проблемой оказалось и вооружение, состоявшее из лишь 2-фунтовой (40 мм) пушки, не имевшей осколочной гранаты в боекомплекте, пулемёта BESA калибра 7,92 мм и дымового гранатомёта.

Т.е. основным вооружением танка, по сути, был один пулемёт – т.к. пушка была заточена исключительно под бронебойные выстрелы. Но и пулемёт был установлен не шибко-то удачно – экипажи жаловались на перекосы в подаче ленты и связанные с этим обстоятельством задержки в стрельбе. Тем не менее, практика боевого применения однозначно выдвинула "Валентайн" на первый план среди танков непосредственной поддержки пехоты. Наши лёгкие Т-60 и Т-70 ему в подмётки не годились. И даже средний Т-34, имея безоговорочное преимущество по вооружению и подвижности, был защищен хуже, чем формально лёгкий "Валентайн" (45 мм против 60). В сравнении с другими британскими танками – "Матильдой" и "Черчиллем" "Валентайн" тоже выглядел предпочтительнее, поскольку только его англичане могли нам поставлять по-настоящему массово и маневренность он имел лучше.

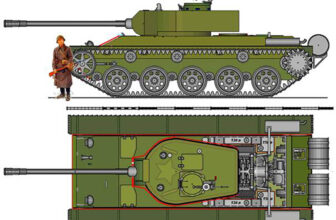

(«Валентайн» РККА с пехотой на броне)

Понятно, что по своим ТТХ (мощная бронезащита, низкая скорость и главное оружие – пулемёт), «Валентайн» – танк сугубо пехотный. Для механизированных соединений он не годился ещё и по причине не слишком большого наличного количества снарядов – англичане с каждым «Валентайном» поставляли 5-6 боекомплектов на машину. И всё. Потом жди поставок отдельно. Поэтому в СССР практически немедленно возникла идея убрать на хрен английские сугубо противотанковые двухфунтовки и заменить их на привычные советские 45-мм пушки, имевшие хоть какую-то осколочную гранату и не зависящие от поставок боеприпасов аж из самой Англии.

Такая установка была и разработана, и изготовлена в металле, и успешно испытана.

(«Валентайн» с новой маской и советским вооружением)

Но. В серию этот вариант не пошёл. Почему?

Причин несколько. Во-первых, в СССР, на рубеже 41–42 г.г. просто ещё не было «лишних» 45-мм пушек – ПТО РККА после летнего разгрома 41-го года тогда находилась в крайне плачевном состоянии. Хотя это-то как раз причина далеко не главная. Если бы перевооружение действительно имело смысл, установка нормальных 45-мм пушек на защищённые 60-мм бронёй «Валентайны» – штука более полезная, чем вооружение ими же практически «одноразовых» Т-70, принятых на вооружение как раз в январе 42-го.

Во-вторых, утверждают, что в стране не было свободных промплощадей, где такую переделку можно было бы осуществлять. Но это тоже не совсем так. В СССР было организовано несколько ремонтно-восстановительных баз, специализирующихся на союзнической бронетехнике, и уж там заменить маску башни и смонтировать в ней отечественное вооружение – задача, наверное, не сверхсложная.

В третьих, и это, на мой взгляд, наиболее вероятная причина – осколочная 45-мм граната тоже эффективность имела крайне незначительную – тем более, что на многих участках фронта немцы начали переходить к позиционной обороне и 45-мм калибр для её преодоления был просто никаким. Т.е. менять 40-мм орудие на 45-мм всё равно что ноль умножать на единицу.

Кроме того, не надо забывать, что «Валентайны» заточены для взаимодействия с пехотой, которая имеет достаточно своей собственной артиллерии, а на последующие версии танка англичане обещали ставить уже 6-фунтовые (57 мм) пушки. Кто-ж знал, что и для них в БК поставляемых в СССР «Валентайнов» тоже не окажется ОФС-ов!

В общем, от идеи перевооружения отказались, заказав для британской пушки осколочные снаряды нашей же промышленности (как будто у неё своих проблем не было!), и всё осталось «как есть». И, на мой взгляд, зря. Нет, то, что возиться с 40-45-мм «пукалками» смысла никакого действительно нет – это факт, с которым трудно не согласиться. Но и то, что пехоте однозначно нужен хорошо защищённый «штурмовой» танк – это для меня лично бесспорно. Ведь расходовать тяжёлые танки в не стратегических, а текущих операциях никто не будет. В то же время, использование для поддержки пехоты Т-60/70, а потом и СУ-76М, неизменно приводило к огромным потерям.

А ведь за каждого «Валентина» СССР платил, в т.ч. золотом! Не забывайте – это АНГЛИЙСКИЙ танк, а не американский, и под американскую юрисдикцию «ленд-лиза» он не подпадал. Более того. В 1941-ом англичане отгружали СССР боевую технику только по предоплате, и лишь с 42-го в кредит. А зачем нам дорого платить за недостаточно эффективный из-за слабого вооружения танк? Притом недурственный в принципе, и имевший к тому же неплохой модернизационный потенциал.

Вот теперь и прикинем, как избежать пресловутого: «деньги на ветер».

Прежде всего, конечно, возникает идея вооружения «Валентайна» банальной Ф-34. Куда проще?! Особенно учитывая, что если уж на шасси трофейных немецких танков в СССР «лепили» СУ-76И (иностранная), то почему бы не сделать то же самое с «Валентайном»?

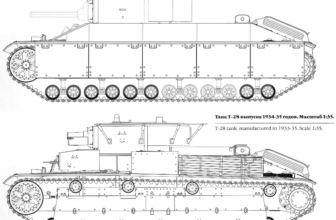

(САУ СУ-76И на шасси трофейного Pz—III)

Но вот тут мы вспоминаем про упомянутую выше проблему отсутствия промплощадей – ведь перевооружить танк с весьма компактной 40-мм на длинностволую 76-мм пушку, как и переделать его в САУ (если мощная 76-мм пушка в башню, изначально заточенную под двухфунтовку, не влезет) – это не «ёжику пукнуть»! Одной заменой маски орудия тут точно уже не обойтись, и ремонтным мастерским такую работу не поручишь. К тому же, если 37-ой танковый завод мог себе позволить в ожидании доводки СУ-76М и перенастройки производства под выпуск этой САУ, перестроить 200 трофейных Pz-III в СУ-76И – то после запуска СУ-76М в серию, об этом уже не могло быть и речи. В общем, «апгрейдить» сотни поставлявшихся в СССР «Валентайнов» (а в сумме более 2780 машин) заводы СССР реально не могли. Слишком много танков при вовсе не маленьком объёме работ. Даже от не менее желательного перевооружения не столь многочисленных «Матильд» (их СССР получил всего 1084) со всё той же никудышной двухфунтовкой на отечественную 76,2 мм пушку ЗиС-5 (как на танке КВ) пришлось отказаться и как-то договариваться с англичанами, чтоб они вместо бестолковых 2-фунтовых «пукалок» вооружали «Матильды» хотя бы короткостволыми 76 мм гаубицами – благо башня «Матильды» такое перевооружение допускала.

(Опытная «Матильда» с советской 76,2-мм пушкой ЗиС-5)

Другой вопрос, что СССР мог бы разработать некий черновой проект реально нужной РККА штурмовой машины на шасси «Валентайна» и передать этот заказ самим англичанам – пусть по-быстренькому дорабатывают, испытывают, оперативно запускают в серию и поставляют нам то, за что мы реально готовы платить золотом, не жалея об этом ни минуты.

А что же мы хотим? В дополнение к сугубо мобилизационому Т-70, машину КАЧЕСТВЕННОГО усиления, всё равно танк или САУ, лишь бы с хорошей бронезащитой и мощным вооружением – не сильно отличающийся по боевой эффективности от тяжёлого танка. Чтоб, грубо говоря, мог переть впереди тех Т-70, прикрывая их от огня ПТО противника, и мощным вооружением подавлять всё, что сука стреляет или хотя бы шевелится. Понятно, что для этой благой цели в СССР поставлялись британские «Черчилли». Но эти 40-тонные неуклюжие безобразия шли по категории тяжёлых, стоили очень дорого и в СССР поступил всего 301 танк. Нет, нам гораздо выгоднее «подтянуть» поближе к уровню тяжёлых формально лёгкого пехотного «Валентинчика»…

Теперь, учитывая удовлетворительную бронезащиту «Валентайна», прикинем, что нам могли предложить собственно англичане из имеющегося в их распоряжении вооружения?

Пушку калибром более 57 мм в штатную башню «Валентайна» всунуть сложно (хотя к концу войны это англам как-то удалось). Да и появились те, более-менее универсальные 75-мм пушки у британцев поздно – только после 43-го. Зато, в Англии давно и массово производилась для дивизионной артиллерии 25-фунтовая пушка-гаубица калибра 87,6 мм, считавшаяся весьма эффективной.

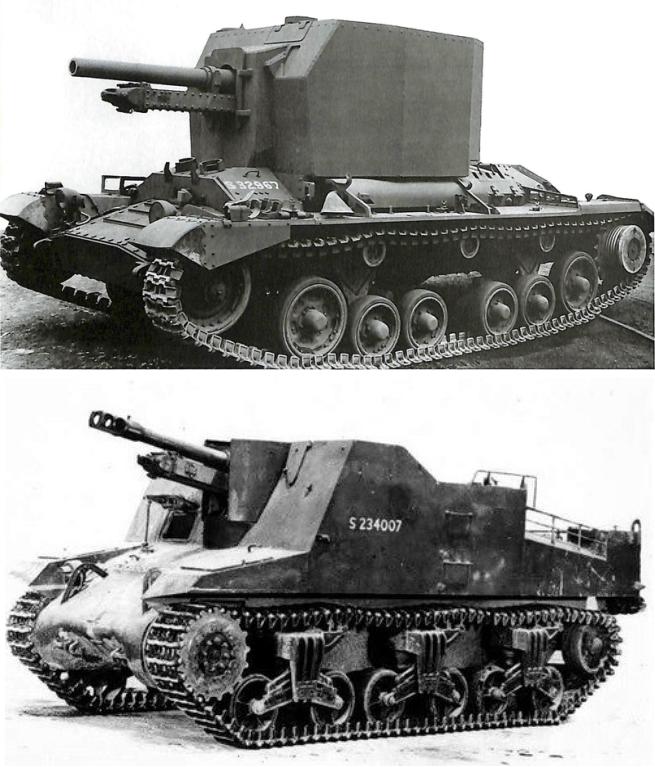

Вот и предложим англичанам поставить её в простецкой РУБКЕ на шасси «Валентайна». Тем более, что у англичан и самих в головах уже крутится схожая идея. В 1943 году практически одновременно будут созданы САУ с аналогичным орудием: в Англии «Бишоп» на шасси того же «Валентайна» со здоровенной башнеподобной рубкой, а в Канаде «Секстон» на шасси танка «Гризли» – канадской версии «Шермана». У того орудие будет размещаться в открытой сверху и сзади низкой рубке.

(САУ «Бишоп» вверху и «Секстон» внизу, вооружённые 25-фунтовой пушкой-гаубицей)

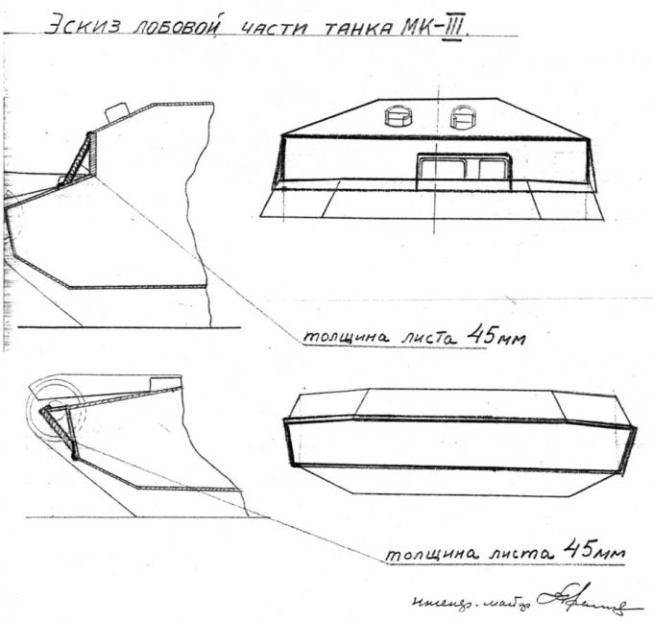

Но мы-то начнём эту работу гораздо раньше (уже с января 1942-го), и помимо собственно рубки с 25-фунтовой пушкой, дооснащённой дульником, мы ещё внедрим (в смысле англов попросим внедрить) и усиленное бронирование лобовой части «Валентайна» дополнительными наклонными бронедетальками. Это тоже в РИ было разработано в СССР!

(Этот проект серьёзного усиления лобовой бронезащиты «Валентайна» не только был разработан, но и осуществлён на трёх танках, боевая эксплуатация которых подтвердила и реализуемость, и полезность, и, кстати, отсутствие перегрузки подвески)

Впрочем, если уж заказывать усиление бронезащиты – зачем возиться с экранами, когда проще сразу ставить более толстобронную лобовую деталь, скажем такой же толщины, как у "Черчилля"? Лишь бы подвеска это усиление вооружения и бронезащиты выдержала.

Т.е. наша штурмовая САУ на базе «Валентайна», назовём её в духе тех лет СУ-87И (не дай Бог, армейские острословы обзовут «СУкой Валей»!), будет вооружена 87,6 мм пушкой-гаубицей и стоящим в отдельной шаровой установке пулемётом ДТ. Защищена с бортов и кормы – как базовый «Валентайн», а с передней проекции, толщину брони (как и в РИ опытах – 60 мм основной брони и 45 мм накладной, установленной под углом) доведут до непробиваемости немецкими 50-мм и даже 75-мм противотанковыми пушками.

Вот такая она, СУ-87И…

Теперь, вторая часть «марлезонского балета».

Как известно, «добряк» Черчилль, дабы подкрепить аргументами невозможность открытия второго фронта в Европе в 42-43 г.г., устроил изначально обречённую на провал спектакль-атаку канадского морского десанта на французский порт Дьепп. Зачем это было ему нужно, непонятно – достаточно было бы просто дать совсем не глупому товарищу Сталину подробную раскладку по наличным силам на тот момент. Хотя есть и другая точка зрения, будто Черчилль этой благородной и безумно жертвенной атакой, напротив, оказал СССР неоценимую помощь, не позволив немцам перебросить в СССР ещё какие-то пополнения из Франции. Кто его знает, где тут истина?

А если представить себе, что вместо того демонстративного жертвоприношения, в Канаде, формируется специальный экспедиционный корпус (в составе 2-3 пехотных дивизий), которому придаётся танковая пехотная бригада (обычной для Британии структуры), оснащённая теми самыми «Матильдами-II» (именно «Матильдами», поскольку они гораздо дешевле «Черчиллей» и гораздо лучше забронированы, чем обычные «Валентайны») усиленными сделанными по советскому заказу СУ-87И в количестве не менее полка САУ (от 36 до 54 машин – больше всё равно сделать к тому времени не успеют). И этот корпус к началу 1943 года перебрасывается северными конвоями через Мурманск и Архангельск в СССР. Далеко от места выгрузки перевозить его не нужно – корпус в полном составе используется в операции «Искра» по прорыву блокады Ленинграда (основная часть проводилась с 12 января по 27 февраля 1943 года).

В РИ эта операция удалась лишь частично. Блокаду-то формально прорвали, но развить успех и выполнить все поставленные задачи не смогли. Главное – не удалось овладеть узловой ж/д станцией Мга, через которую шла Кировская железная дорога, из-за чего пришлось срочно строить с нуля новую магистраль вдоль берега Ладожского озера (этакий сухопутный ж/д вариант «Дороги жизни»). А поскольку немецкие наблюдатели с Синявинских высот могли просматривать отдельные участки этой железной дороги и корректировать огонь своей артиллерии, из-за значительных потерь перевозки осуществлялись только в темное время суток, и ни о каком возобновлении полномасштабного снабжения города и полном снятии блокады с Питера не могло быть и речи. Это удалось сделать только в следующем, 1944 году.

А причиной того, далеко не полного выполнения плана операции «Искра», стали чудовищные потери, которые понесли части РККА в боях под Синявинскими высотами. Использовав «по полной» возможности артиллерии и танковых бригад для прорыва немецких позиций (использовались там, кстати, и британские «Черчилли»), наши части пошли вперёд и увязли в тяжелейших, кровопролитнейших боях по ликвидации мощных немецких узлов обороны (строились больше года), в которые были превращены практически все населённые пункты и высоты. Особенно жаркие бои разгорелись за Синявинские высоты, прикрывавшие путь на тот самый ж/д узел, станцию Мга. И тут, нехватка штурмовой артиллерии превратила те бои в чудовищную мясорубку для нашей пехоты. Положение которой усугублялось ещё и тем, что немцы имели возможность непрерывно перебрасывать подкрепления, в т. ч. и усиленные «Тиграми» из 502 батальона, и контратаковать. И никаких сил, чтоб отогнать немцев подальше и заставить их перейти к обороне, у нас уже не оказалось. Резервы были исчерпаны полностью, и несколько раз переходившие из рук в руки Синявинские высоты остались за немцами, со всеми вытекающими последствиями.

Я не рискну утверждать, что канадский экспедиционный корпус однозначно позволил бы нам выбить немцев с Синявинских высот без тех катастрофических потерь, отразить успешно все контратаки, взять под полный контроль Мгу и Кировскую ж/д и в итоге выполнить «Искру». Ведь провал наступления и чудовищные потери в живой силе и технике были списаны на неумелые действия руководства Второй ударной армии, штурмовавшей те высоты. Но 2-3 свеженькие, полнокровные дивизии откормленных и хорошо вооружённых канадцев при 260 пехотных танках «Матильда-II» (вполне себе целая танковая дивизия!) и 36–54 штурмовых САУ СУ-87И, лобовую броню которых штатные средства ПТО немецких ПД не берут, а 25-фунтовые орудия работают по полевым укреплениям прямой наводкой не хуже лёгких гаубиц – вполне могли быть той нихренасебе «соломинкой», что ломает хребет верблюду. А потом – пусть Черчилль хоть обратно в Англию свой корпус эвакуирует (уже без бронетехники, разумеется!) – дальше и без него обойдёмся.

Кстати, по поводу «соломинки», на тот счёт, ежели кто думает, что Англия не могла позволить себе перебросить один армейский корпус и одну усиленную САУ танковую бригаду в СССР.

Вот список британских и американских частей, имевшихся в наличии на территории Британских островов к концу 1942 года и не задействованных ни в каких операциях вне метрополии в течение всей нашей операции "Искра":

– Гвардейская танковая дивизия;

– 9-я танковая дивизия (использовалась в качестве учебной);

– 4-я, как раз канадская танковая дивизия (включала две танковые бригады);

– 1-я польская танковая дивизия (де-факто бригада, но раз польская – значит дивизия!);

– 79-я танковая дивизия (небоеспособна из-за недокомплекта матчасти);

– 35-я отдельная танковая бригада;

– 3-я пехотная дивизия;

– 15-я Шотландская пехотная дивизия;

– 38-я Уэльская пехотная дивизия;

– 43-я Уэссекская пехотная дивизия;

– 45-я пехотная дивизия;

– 47-я пехотная дивизия;

– 48-я резервная пехотная дивизии (использовалась как учебная);

– 49-я Уэст-Райдинская пехотная дивизия;

– 53-я Уэльская пехотная дивизия;

– 55-я Вест-Ланкастерская пехотная дивизия;

– 59-я Стаффордширская пехотная дивизия;

– 61-я пехотная дивизия;

– 77-я специальная пехотная дивизия (создана для тренировки и переподготовки выздоравливающих после госпиталей солдат и офицеров);

– Голландская и бельгийская пехотные бригады (в сумме могут идти как зачётная дивизия).

А ещё, британскую корону на островах «стерегли» американские:

– 1-я пехотная дивизия;

– 29-я пехотная дивизия;

– 34-я пехотная дивизия.

Учитывая нулевую вероятность немецкого вторжения на Британские острова на рубеже 42-43 г.г., англичане вполне могли с лёгким сердцем выделить один армейский корпус (до 3-х пехотных дивизий) и одну танковую бригаду для отправки в СССР. Это факт. Черчилль без труда нашёл возможность отправить на убой в рейд на Дьепп 6 тысяч человек (в подавляющем большинстве канадцев) – а это почти полдивизии (в британской пехотной дивизии того времени было 13 600 чел.) из которых 3623 погибли или попали в плен.

Теперь ещё один аспект – доставка. Всё-таки перевезти в СССР 260 танков, от 36 до 54 САУ, массу другой техники, оружия, имущества и до 40 тысяч человек личного состава – не «хухры-мухры». Тем не менее, реализуемо. Заблаговременно успеть доставить корпус со всем вооружением до начала «Искры», можно, но при одном «ма-аленьком» условии – если бы печально известный караван PQ-17 (как и все последующие) благополучно прибыл в СССР (а на борту его потопленных немцами судов, кстати, на дно ушли не 260 нужных для этой АИ танков, а аж 430!). Ну и как следствие – новые конвои отправляются в СССР с той же интенсивностью как и прежде. Соответственно, между РИ PQ-17 и РИ PQ-18, в графике фигурируют ещё несколько конвоев (два или три), для доставки в т. ч. и пехотных дивизий экспедиционного корпуса. Что опять-таки более чем вероятно в случае удачного прохода PQ-17. Ведь в РИ, между разгромленным PQ-17 и следующим PQ-18, зияет «дыра» с июня по сентябрь 1942-го. Да и между РИ PQ-18 и следующим JW-51 опять был провал в 3 месяца. А ведь до катастрофы PQ-17 интервалы между конвоями не превышали месяца! И в 43-ем тоже была своя огромная «дыра-дырищща» с февраля, аж по ноябрь! Ктонить знает причину этого многомесячного «моратория»? И кто там вечно пищит о том, что без союзнических поставок мы бы пропали? А ведь это были самые тяжёлые, 42-ой год, во второй половине которого в СССР пришли лишь три конвоя и 43-й, когда в СССР за весь год, пришли лишь 4 конвоя (два последних, JW-54 и JW-55 двумя караванами каждый, с интервалом в неделю между караванами).

Вот вам и наглядная иллюстрация, и, соответственно, мотивация ко всем альтернативным потугам почтенных коллег построить сильный РККФ с упором именно на северный морской ТВД.

(Последний большой союзнический конвой, прибывший в Архангельск 28 мая 1945 года. Меня всегда умиляла наивность деятелей, утверждавших, что без союзнических поставок СССР однозначно не выстоял бы – и иллюстрирующих эти заявления процентовками некоторых видов поставлявшихся материалов, оборудования, машин и вооружений, но при этом напрочь игнорирующих факт, что своё-то производство тех или иных видов продукции СССР мог регулировать уже с учётом согласованного плана поставок, концентрируя свои усилия на том, что считал приоритетным, а весьма значительная часть сознических поставок пришла в СССР уже когда война фактически была выиграна – но их же всё равно учитывают в общей статистике!)