Линкоры апокалипсиса

В первой половине 50-х, стратегическое положение СССР было довольно скверным. Американцы, вполне сознательно развязавшие «холодную войну», во всю обкладывали СССР и страны будущего ОВД (с 1955 г.) сетью военных баз. Пользуясь своим подавляющим ядерным превосходством и не менее подавляющим превосходством в ВМС и ВВС, американские политики и генералы чувствовали себя практически в полной безопасности и азартно планировали различные варианты атак на СССР с обязательным использованием ядерного оружия. Ответного ядерного удара по территории США они тогда ещё совершенно не опасались.

У СССР на эти угрозы, в начале 50-х, имелся лишь один ответ – массированная атака на Западную Европу силами сухопутных войск. Но даже эта, единственная контругроза, так же была на руку американцам – она ещё в 49-ом году загнала оболваненных антисоветской пропагандой западноевропейцев в военный блок НАТО, который на самом деле был лишь крышей, легализующей американскую оккупацию западной Европы и напрочь лишающей эту самую западную Европу даже намёка на суверенитет.

В этих условиях, ещё не оправившийся от ВОВ СССР был вынужден раскармливать свой ВПК и содержать обременительные армады танков и прочих элементов сухопутных войск. Учитывая безусловное превосходство США в ВМС, ликвидировать которое было скорее всего в принципе невозможно, Советский Союз вступил в гонку новых, стратегических подводных сил, а учитывая превосходство запада в ВВС и ядерных вооружениях (с необходимыми средствами доставки), вкладывал огромные средства и ресурсы в ракетостроение и создание ядерного оружия.

В общем, та самая гонка вооружений, в которой СССР принадлежала малопочётная роль догоняющего, к тому же обременённого различными технологическими проблемами из-за чего вынужденного нивелировать качественное превосходство противника количеством.

Тем не менее, СССР сумел добиться общего стратегического паритета (равной вероятности уничтожения в случае полномасштабного ядерного столкновения), но достигнуто это было крайне не эффективным методом неумеренного перекачивания ресурсов из народного хозяйства в ВПК с минимальной «обратной связью».

Впрочем, это вопрос скорее политический и вариантов его толкования множество. Статья о гораздо более узком аспекте.

Итак. В начале 50-х, СССР, по сути, не имел надёжных средств доставки на территорию США своих ядерных боеприпасов. У ВВС для этого не было практически никаких шансов. РВСН ещё находились в зачаточном состоянии, а первая субмарина с баллистическими ракетами на борту с ядерными боеголовками, вошла в состав ВМФ СССР только в 1958-ом году и несла всего три морские версии сухопутной ракеты Р-11 (прямой наследницы фонбрауновской ФАУ-1). Ракеты эти имели небольшую дальность, низкую точность и запускаться могли только из надводного положения после часа непосредственной подготовки к старту.

Данное положение было признано нетерпимым и до разработки и ввода в строй более совершенных конструкций ракет и субмарин-носителей, решено было рассмотреть несколько временных (именно временных!) альтернативных вариантов создания реальной ядерной угрозы для территории США.

Одним из таких вариантов было предложение о перестройке старых линкоров типа «Севастополь» в стартовые комплексы баллистических ракет Р-11 или более совершенных перспективных морских версий ракеты Р-12 (Р-13).

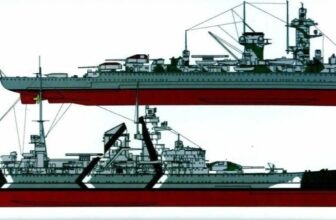

На начало 50-х, ВМФ СССР располагал двумя боевыми линкорами: «Октябрьская Революция» на БФ и «Севастополь» на ЧФ. Кроме того, на БФ имелся бывший линкор «Марат» тяжело повреждённый во время ВМВ (250 кг бомбой разрушена носовая часть) который в полном объёме не восстанавливали, используя в качестве плавбатареи, а с 1951 г. переклассифицировали в несамоходное учебное судно со сменой названия на «Волхов».

Поскольку боевая ценность этих линкоров была сомнительной ещё до войны, после неё, линкоры продолжали держать в строю, скорее всего, сугубо из престижных соображений. В условиях мощного военного давления США, СССР вообще с трудом расставался с какими либо боевыми единицами флота. Тем не менее, с развитием ракетного оружия, линкоры вообще потеряли хоть какое то значение и их планировали списать в утиль уже в 1956-ом (несамоходный «Волхов» и вовсе в 53-ем).

Так вот. В начале 50-х вместо решения о списании, принимается другое – о перестройке всех трёх линкоров в стартовые позиции баллистических ракет.

Причём в первоначальном «бюджетном» варианте, планировалось лишь замена двух ближних к миделю башен ГК на сгруппированные по 4 контейнера-ПУ, стартовые позиции модифицированных сухопутных ракет Р-11. И только-то.

Предполагалось, что два линкора, не выходя из рамок международного права, смогут патрулировать вдоль кромки 12-мильной зоны территориальных вод США. Один линкор вдоль атлантического побережья США, а другой вдоль тихоокеанского (третий в это время в ремонте), постоянно имея возможность атаковать ракетами близлежащие крупнейшие города США – по сути, превращая их в заложников. Благо и дальности для расположенных на побережье городов хватало и КВО при такой цели как город с несколькими миллионами населения, был вполне приемлемый.

Естественно, были приняты все необходимые меры, чтоб стартовая позиция функционировала без каких либо фатальных сюрпризов. Т. е. топливо и окислитель хранились отдельно от ракет в специальных резервуарах. Кроме того, пусковые шахты (типа тех, что разрабатывались для опытных ракетных дизельных субмарин) и частично выступающие над верхней палубой, были укрыты в специальных надстройках, скрывающих от глаз сторонних наблюдателей подготовку к старту (которая нормативно длилась около часа!).

Задержка в строительстве первой советской атомной субмарины, (заложена в 1954 году) и недостоверная ещё информация о том, что американцы собираются строить массовой серией атомные подводные ракетоносцы с большим количеством баллистических ракет на борту, не только резко форсировали все работы на линкорах, но и привели к кардинальному пересмотру проекта – его развитию из «бюджетного» в форсированный, с соответствующей задержкой завершения проекта почти до конца 50-х.

Зато теперь, помимо уже 12 баллистических ракет Р-12, арсенал линкора должны были пополнить многоцелевые крылатые ракеты П-5, новейшие зенитные ракеты (сперва «Волна», в перспективе более совершенные) и разнокалиберные новые зенитно-артиллерийские комплексы. При этом, учитывая, что в 12 морских милях от одного из крупнейших городов США очень трудно рассчитывать, что ПВО корабля убережёт его от массированной ракетной атаки, принимается решение смонтировать на линкорах стационарные заряды самых мощных ядерных боеприпасов, что имелись в распоряжении СССР. Предполагалось, что в случае любого нападения на корабль (хоть воздушного, хоть морского, хоть подводного), эти заряды будут инициированы либо экипажем, либо автоматически, что приведёт к мощнейшему воздействию поражающими факторами ядерного взрыва на побережье. От ударной волны и вызванного взрывом цунами до радиоактивного заражения, степень которого будет зависеть как от мощности взрыва, так и от направления ветра.

Из-за задержек, вызванных постоянными пересмотрами проекта и недоведённостью отдельных компонентов вооружения и оборудования, в свой первый боевой поход обновлённый «Севастополь» вышел только весной 1958 года. Причём и тогда он был вооружён лишь частично. На счастье американцев, они о полном комплексе вооружения и понятия не имели. А если бы узнали…

Полную же комплектность по вооружению все три линкора обрели только в конце 1962-го года. Причём почти до конца 60-х вооружение менялось, совершенствовалось.

На месте двух башен линкора, в корпус были врезаны специальные отсеки размером 11х11х14 м с бронестенками толщиной 25 мм. Этот «ящик» делился параллельными продольными перегородками на три отсека. В узких крайних, располагались сгруппированные по 3 (как на субмаринах пр. 629 и 658) ПУ ракет Р-13 (БЧ моноблочная, с термоядерным зарядом мощностью в 1 мегатонну) с заранее залитым в баки окислителем. В среднем отсеке, посередине, размещались резервуары с ракетным топливом и системами заправки ракет. Этот отсек имел двойные стенки, герметичные перегородки между резервуарами, мощные многоуровневые системы пожарного пенотушения и экстренного слива топлива за борт. И ракетные и топливные контейнеры оборудовались вышибными мембранами отводящими энергию взрыва.

Но, даже 12 ракет с мегатонными термоядерными боеголовками не являлись основной угрозой США. В случае внезапного нападения со стороны США, у линкора практически не было шансов успеть запустить эти ракеты. Вот именно на такой случай, в недрах корабля, подальше от ракет, их топлива и прочих взрывоопасных систем вооружения, разместили то, о чём американцам знать было категорически необязательно.

В особо защищённых цитаделях-пеналах, хранилось «оружие возмездия» — две т. н. «Кузькиных матери». Причём не такие как в РИ. В РИ это была 51,5-мегатонная термоядерная авиабомба, мощность которой была существенно уменьшена относительно первоначального проекта ради возможности транспортировки бомбардировщиком и снижения степени радиоактивного заражения местности во время испытаний.

Сорокатонного веса заряды, расположенные в недрах линкоров, таких ограничений не предполагали. Каждая из двух термоядерных бомб (точнее взрывных устройств) имела полную мощность более 100 мегатонн. Причём они могли опускаться через специальный люк в днище в воду и подобно морской якорной мине, устанавливаться на заданную глубину. Подрыв осуществлялся хоть по таймеру, хоть по радиокоманде, хоть по особому акустическому сигналу. Специальное оборудование и ёмкость батареи сухих элементов позволяли линкору (теоретически!) оставить такую мину на заданной глубине в 12 морских милях от крупнейшего города США и, вернувшись через полгода забрать её на ТО. Впрочем, рисковать потерей совершенно секретного заряда такой мощности никто не собирался («глонасов» чтоб гарантированно отыскать столь ценную «вещицу» в океане ещё не придумали). Поэтому, в штатном режиме, линкор на стоянке, в месте своего боевого дежурства, просто опускал заряды вниз, на оптимальную глубину, на прочном стальном тросе. Этой простой уловкой гарантировалось возмездие даже в том случае, если корабль будет уничтожен полностью одним неожиданным ударом (что в принципе невероятно – если уж у политиков дело дошло до риска нападения, у экипажа линкора все пальцы будут на курках). Находящиеся в подвешенном положении на изрядной глубине термоядерные 101,5-мегатонные бомбы запускали цепную реакцию автоматически по срабатыванию датчика давления при повышении оного на 100 кПа, что соответствовало несанкционированной «просадке» бомбы на 10 метров от ранее установленного значения. Грубо говоря, если линкор уничтожен и его останки уходят в пучину, бомба, заглубившись на 10 лишних метров производит самоподрыв. Ни на какие «левые» толчки (которые вполне могут быть и совершенно случайного происхождения) заряды без специальной команды не реагировали.

Естественно, корабль был оборудован самым современным на тот момент оборудованием для своевременного обнаружения и уничтожения субмарин, боевых пловцов и даже животных-диверсантов противника.

Кроме того, на верхней палубе линкора, в районе кормовой надстройки, были смонтированы две ПУ крылатых ракет и 4 контейнера с крылатыми ракетами П-5 (опять-таки как на субмаринах) с боевыми частями в виде ядерных БГ мощностью 650 килотонн.

Помимо ядерного, на борту кораблей имелось и обычное вооружение.

По две штатные башни ГК (носовая и кормовая к которым, впрочем, тоже имелись 12-дюймовые снаряды с ядерной начинкой). Перед башнями зенитно-ракетные комплексы ПВО и противолодочные РБУ. Позади главной надстройки две 130 мм универсальные стабилизированные спарки СМ-2-1 обр. 57 г., по две счетверённые 45 мм установки ЗИФ-68 обр. 53 г. (размещённые на башнях ГК) и по несколько МЗА.

Когда корабли оборудовались системами химической и бактериологической защиты, открытые 45 мм счетверёнки заменили на закрытые 57 мм спарки АК-725 (ЗИФ-72) обр. 64 г. а старые МЗА на 23 мм спарки АК-230 обр. 62 г. Все с самыми совершенными на соответствующий период системами наведения, управления огнём, связи и навигации.

К середине 60-х, на кораблях разместили ещё и мощные комплексы радиоэлектронной разведки.

Для размещения дополнительного оборудования и улучшения бытовых условий экипажей, пришлось ликвидировать всю переднюю группу котельных отделений и старую башнеподобную кормовую надстройку (вся допотопная казематная 120 мм артиллерия была демонтирована ещё в самом начале модернизации), вместо которой появилась другая надстройка – больше похожая на нашпигованный лабораторным оборудованием трёхэтажный институтский корпус факультета связи и электроники с вертолётной площадкой на крыше.

Несмотря на капитальный ремонт всех машин, котлов и прочего оборудования дивизиона движения, максимальная скорость линкоров снизилась до 18 узлов, зато дальность экономическим 12-узловым ходом достигала теперь 5 тыс. миль. (Для размещения топлива и улучшения остойчивости, корпуса всех трёх кораблей дополнили булями, значительно большего объёма чем те, что перед войной получил линкор «Парижская Коммуна»).

При всей этой роскоши, экипаж, от командира до последнего матроса твёрдо знал, что, по сути, все они смертники в случае начала войны и их корабль, не что иное, как одноразовый домоклов меч, висящий над головой империалистов США, и оберегающий тем самым мир во всём мире. Эту установку экипаж, укомплектованный исключительно добровольцами – коммунистами и комсомольцами, усвоил чётко, и в его готовности выполнить свой долг до конца никто не сомневался.

Поскольку от модернизированных кораблей по их малочисленности требовался чрезвычайно высокий коэффициент боевого напряжения, для трёх ракетных линкоров было сформировано четыре полных экипажа, которые сменялись через 2 месяца.

Корабли несли боевое дежурство так:

Первый экипаж приводил эскортируемый флотским танкером и эсминцами (позже БПК) линкор из Североморска к Чарльстону и, отпустив конвой, медленно барражировал вдоль кромки 12-мильной границы территориальных вод США в сторону Нью-Йорка, где на том же расстоянии от берега ложился в дрейф (точнее занимал стационарную позицию), экономя топливо. Естественно за ним неотрывно присматривала целая флотилия ВМС США. Каждый месяц линкор навещал большой транспорт снабжения с топливом, расходуемым в процессе учений неядерным боекомплектом, запасными частями к механизмам и даже бригадой судоремонтников. Через два месяца, специальным рейсом приходил сменный экипаж со всем необходимым для очередной двухмесячной вахты. Второй экипаж осуществлял боевое дежурство так же 2 месяца, после чего происходила очередная смена. Через 4 месяца боевого дежурства, на смену одному линкору прибывал другой. Сдавший свою «вахту» линкор начинал медленное движение на север, в сторону Бостона только достигнув которого (всё на той же 12-мильной дистанции от побережья), давал полный ход и брал курс домой, в Североморск, где вне всякой очереди проходил полное ТО (при необходимости, после снятия ядерного оружия, корабли переходили на мурманский 35-й СРЗ).

На случай какого-либо политического кризиса, цикл менялся и линкоры переходили на дежурство парами. Тогда каждый линкор нёс боевое дежурство 8 месяцев (со сдвигом относительно друг друга, его начала и конца на 4 месяца), а третий в это время проходил четырёхмесячное ТО. Именно в расчёте на такой режим и был сформирован четвёртый экипаж.

При этом, практически всё восточное побережье США (где проживает более 30 % населения страны!) находились под угрозой неотвратимого уничтожения, абсолютно вне зависимости, какими бы крутыми ни были их ПВО и ПРО. То, что США наверняка знали лишь о наличии на борту линкоров ракет с ядерными боеголовками и совершенно ничего не подозревали о «кузьках» ничего в общем-то не меняло. Это была угроза, с которой США не могли не считаться.

И они пытались на эту угрозу реагировать. Линкоры постоянно «вели» и ВМС и береговая охрана. Они всегда находились под прицелом снятого с предохранителей самого мощного противокорабельного оружия, каким располагали американцы. А с высокой трибуны ООН они даже предприняли попытку отодвинуть границу территориальных вод напротив своих важнейших городов с 12 до 200 морских миль, но в биполярном мире, закрыть в одностороннем порядке глаза (как это практикуется сейчас) на вето членов Совбеза (СССР и КНР), было невозможно.

В конце-концов, американцы убедили сами себя, что в любом случае страной, которая первой ринется в атаку будут именно они и советские линкоры, если что, будут уничтожены до того как успеют применить свои ракеты. Поэтому, они решили просто подождать, когда после начала конфронтации из-за размещаемых в Турции американских ракет, немыслимо высокий для советского ВМФ коэффициент боевого напряжения (на восьмимесячных дежурствах по два ЛК) сам собой выведет старые линкоры СССР из строя. И в этом они не особо ошиблись. Осуществлять в полном объёме столь напряжённые боевые дежурства советские линкоры даже после масштабного капитального ремонта (точнее реконструкции) смогли лишь до середины 60-х, после чего перешли на режим экстренного реагирования на ухудшение политической обстановки, когда несколько месяцев помаячить напротив Нью-Йорка или Вашингтона, специально выходил один-единственный, находящийся в настоящий момент в лучшей форме корабль. На 1970-й год был запланирован вывод всех трёх линкоров из боевой линии с переводом их в резерв ещё на пять лет и только потом, уже в 75-ом, их предполагалось сдать в утиль.

Тем не менее, свою главную задачу линкоры выполнили. Имея такие стартовые позиции «передового базирования», у Советского Союза не было необходимости размещать свои ракетные комплексы на Кубе, и когда начался торг по поводу размещения американских ракет в Турции, американцам открыли карты – какую на самом деле угрозу восточному побережью представляли старые советские линкоры. Это был моральный нокаут. В обмен на отказ от дежурства «линкоров апокалипсиса» на позициях напротив Нью-Йорка, американцы, боящиеся не столько советского нападения, сколько банального несчастного случая с фатальным исходом, согласились на вывод с территории Турции своих «Юпитеров». В общем, Карибский кризис 62-го года не состоялся.

На волне этого успеха, советские военно-морские теоретики рассматривали идею постройки на замену трём старым линкорам четырёх больших надводных кораблей аналогичного назначения с ядерными силовыми установками (для минимум годичного патрулирования) с ещё более мощными – 150-мегатонными термоядерными минами на борту (такие заряды разрабатывались в РИ). Но, предпочтение было отдано ПЛАРБ – благо «линкоры апокалипсиса» позволили создавать эти самые атомные субмарины не в таком авральном и расточительном режиме и, соответственно вообще вся эволюция атомных субмарин СССР претерпела некоторые изменения. Но, об этом в небольшом приложении чутка попозже.