Бесхозные «островитяне» и прочие «альфонсы»

1

(Или альтернатива, то ли про более удачное стечение обстоятельств, толи про неистребимую в человечестве тягу к халяве…)

Как многим наверное известно, 18 июля 1936 года в радиоэфире пронёсся клич-позывной, «Над всей Испанией безоблачное небо», являвшийся кодовой фразой, инициировавшей давно готовившийся мятеж испанских националистов.

Рассказ о ходе гражданской войны в Испании в задачу данной статьи не входит – ибо посвящена она не ей, а крейсерам испанского флота. Лучшим крейсерам испанского флота.

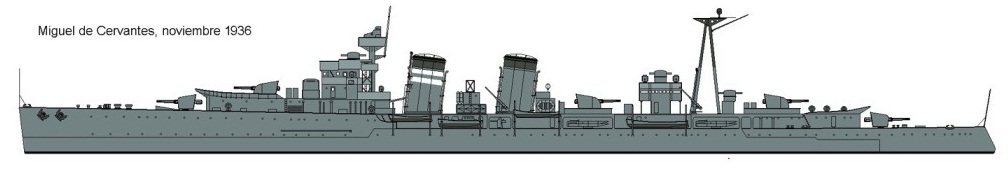

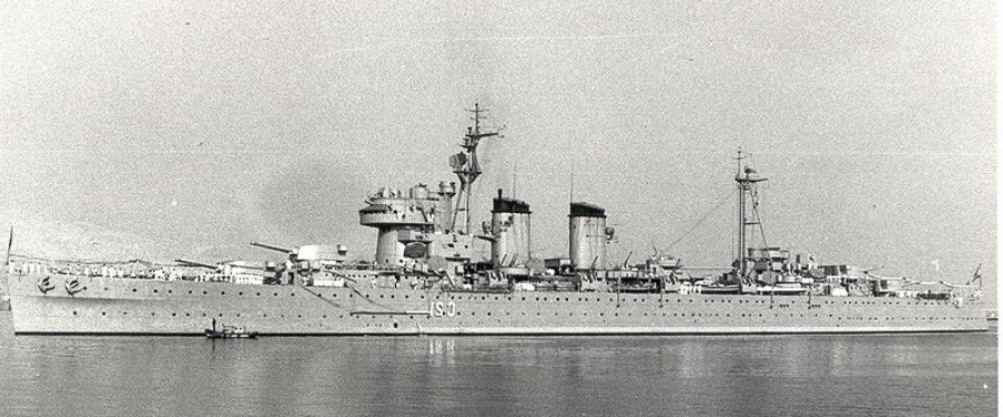

Так вот. Из трёх наиболее современных лёгких крейсеров типа «Принс Альфонс» два («Либертад» и «Мигель де Сервантес») на момент начала мятежа были в море и остались верны республиканскому правительству.

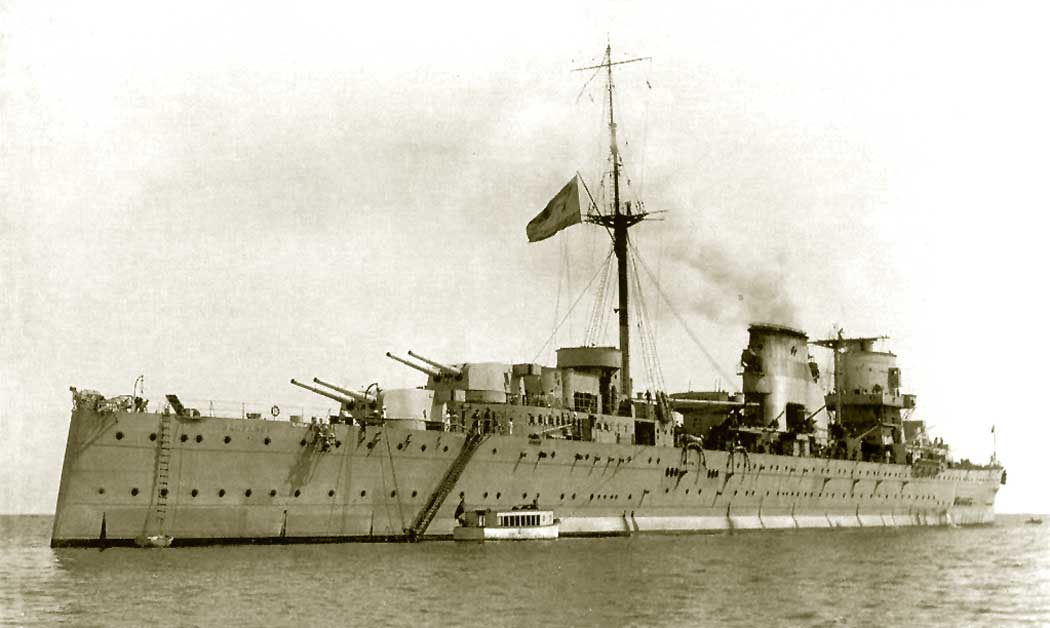

Третий корабль серии «Альмиранте Сервера», находившийся на ремонте в сухом доке Эль Ферроля, был 21 июля захвачен националистами. В том же Эль Ферроле, в руки националистов попали и два новейших, стоящих у стенки в достройке на плаву, тяжёлых крейсера «Канариас» и «Балеарес» (по-русски просто «Канары» и «Балеары» – островные архипелаги, принадлежащие Испании).

Величайшая несправедливость состоит в том, что между датой начала мятежа и датой захвата мятежниками кораблей в Эль Ферроле есть «зазор», позволявший увести тяжёлые крейсера, которые были «на ходу» ещё с 1934 года, в любой республиканский порт – а таких тогда было подавляющее большинство.

Далее. Предположим, стоящий в сухом доке «Сервера» уже не вытащить, не спасти, а недостроенные ТКР ушли-таки в республиканские порты. Там, да ещё в условиях разворачивающейся гражданской войны их доукомплектовать было весьма проблематично (а сие заключалась в довооружении артиллерией и приборами управления огнём). По данным энциклопедии «Все крейсера второй мировой», на «Канариасе» в тот момент отсутствовали: универсальная и зенитная артиллерия, посты ПУАЗО и оборудование постов управления огнём. На «Балеаресе» к аналогичному перечню недостающего, добавлялись две башни ГК и КДП.

Что же республиканцам делать с этими недоукомплектованными крейсерами, учитывая, что Англия (помимо местных предприятий, основной поставщик комплектующих) и Франция, подписав соглашение о «невмешательстве» наложили эмбарго на поставки оружия и предметов военного назначения в страну? Причём Франция разорвала даже уже подписанные контракты.

Поскольку крейсера были на ходу, именно им досталась честь доставить осенью 1936 года в СССР груз золото-валютного резерва национального банка Испании (что имело место бысть в РИ). Сопровождали крейсера в этом переходе корабли Черноморского флота СССР: линейный корабль «Парижская коммуна» и два эсминца.

После окончания перехода и благополучного прибытия эскадры в Севастополь, правительство Испанской республики официально обратилось к СССР с предложением о достройке крейсеров для Испании в кредит на верфях СССР. После получения согласия, последовали очень сложные переговоры с Англией – фирмам которой, были давно заказаны многие комплектующие для этих крейсеров. Сначала, англичане соглашались на поставки только непосредственно на территорию Испании и только после снятия эмбарго на поставки предметов военного назначения, введённого в рамках договора о невмешательстве. Эта позиция заставила СССР срочно разрабатывать варианты дооснащения кораблей оборудованием и вооружением советского производства. Однако, перспектива потери столь дорогостоящих контрактов (одних универсальных, оснащённых электроприводами 120 мм орудий, аж 16 штук!) подтолкнула англичан согласиться на поставку при условии, что эти крейсера ни при каких обстоятельствах не будут реквизированы советским правительством, а после достройки будут переданы законному испанскому правительству (читай: кто бы не победил в гражданской войне).

Ещё одной проблемой была известная «Конвенция Монтрё», определявшая порядок прохода и статус кораблей и судов причерноморских государств и всех иных, при прохождении ими проливов и нахождения в акватории Чёрного моря. Два испанских ТКР «вашингтонского типа» суммарным водоизмещением значительно менее 2/3 от 45 тыс. т. заявленного общего тоннажа наиболее сильного на Чёрном море Черноморского флота СССР, проливы прошли беспрепятственно (хотя и опять-таки согласно его пунктам, по очереди). Но, поскольку, согласно этой конвенции, боевые корабли НЕ причерноморских стран имели право находиться в Чёрном море не более 21 суток вне зависимости от цели, СССР пришлось официально взять недостроенные ТКР в аренду на время достройки, и поднять над ними флаги ВМФ СССР. Нельзя сказать, что это было бесспорное с дипломатической точки зрения решение, но за ним, по крайней мере, можно было без конца тянуть дипломатическую волынку… ведь прямого запрета на это в конвенции нет.

Далее. СССР, присоединившийся под давлением Англии и Франции в августе 36 года к договору о «невмешательстве», предельно честно соблюдал его весь сентябрь. Но, договор оказался для Италии и Германии ничем (Италия, откровенно плюя на договор, отправила в Испанию до 50 тыс. солдат, оружия и предметов военного обеспечения на 5 миллиардов лир! Германская помощь Франко – это легион «Кондор» и 500 миллионов марок «на издержки»), а для Франции и Англии удобным поводом остаться в стороне. Поэтому, разочаровавшись в политике «невмешательства», СССР заявил о выходе из договора и с октября, начал массированные поставки республиканцам.

Вполне вероятно, многим известны эти цифры: 800 боевых самолётов, 362 танка, 100 бронемашин, 1550 орудий всех калибров, 500 тыс. винтовок, 15 тыс. пулемётов, 110 тыс. авиабомб, 3.4 млн. снарядов, 500 тыс. гранат, 862 млн. патронов и проч., и проч., и проч…. Впрочем, далеко не всё из этого впечатляющего перечня до республиканцев дошло… были и потери.

Я бы не стал вспоминать об этих объёмах, если бы не один пикантный момент – эти поставки ОПЛАЧИВАЛИСЬ из того самого золотовалютного госрезерва Испании, доставленного в Госбанк СССР осенью 36-го года! Безвозмездная помощь СССР, оценивалась в 47 млн. рублей, собранных ВЦСПС (профсоюзы), и на которые в Испанию осуществлялись поставки медикаментов и продовольствия. Безусловно, безвозмездной была и наша помощь Испанской республике военными специалистами и советниками (впрочем, единовременно, в Испании никогда не было более 800 чел.), что конечно не шло ни в какое сравнение с итальянским присутствием.

И вот, к концу 1937 года, этот «золой запас» Испании начал иссякать. В 38-ом, когда средства в нём кончились, СССР предоставил республиканскому правительству кредит на 85 млн. долларов, но кредитные поставки пошли в Испанию только с декабря 38-го.

Так вот. АИ. В середине 1937 года, когда положение с оплатой поставок начало усложняться, а крейсера уже были практически полностью доукомплектованы и боеготовы, испанское республиканское правительство принимает решение об их продаже СССР в счёт поставок оружия, боеприпасов и предметов снабжения, отодвигая тем самый неприятный момент полного опустения своей казны в советском Госбанке. (Не буду гадать, на какую сумму сторговались, но, скажем, один британский ТКР типа «Кент», на основе которого создавался проект «Канариаса», обходился Гранд флиту в 1.98 млн. фт.ст.).

А в конце 1937 года, Англия и Франция признали Франко и его правительство в качестве единственного законного правительства Испании. Но, сделка уже была подписана и обратного хода не имела. Возвращать крейсера Франко СССР не собирался, ибо… не у него покупал. Да и признавать франкистское правительство СССР не собирался.

Далее. В РИ, после победы франкистов, республиканский флот, покинув Испанию отправился в Тунис, во французскую базу в Бизерте (ни о чём не напоминает?). Куда и благополучно прибыл 5 марта 1939 года. Поступок более чем странный – ведь Франция, ещё в конце 37-го признала правительство Франко. Поэтому, ничего удивительного, что там, спустя всего два дня после прибытия, корабли были интернированы французами, и в конце месяца возвращены в Испанию и переданы франкистам.

АИ. К марту 1939 года долг республиканского правительства Советскому Союзу уже достигал вполне приличной суммы. Что не мешало СССР по прежнему упорно его поддерживать. Поэтому, в качестве жеста доброй воли, республиканский флот, вместо марша на Бизерту, взял курс на Чёрное море. Поскольку ни субмарин, ни боевых кораблей водоизмещением более 10 тыс. тонн среди них не было, а суммарный тоннаж эскадры опять-таки не превышал 2/3 от 45 тыс. т, никаких формальных препятствий к тому не существовало (естественно кроме требования о том, чтоб непосредственно в проливах одномоментно находилось не более 15 тыс. тонн общего тоннажа эскадры). Однако, политика есть политика и я не возьмусь расписывать перипетии дипломатических баталий, развернувшихся вокруг этого перехода. Что же касается организационной стороны дела, то поскольку главным военно-морским советником в Испании был ни кто иной как сам Кузнецов, с военной точки зрения, операцию по переходу в Севастополь он, вполне мог организовать на весьма хорошем уровне – опять-таки с привлечением и прикрытием серьёзных сил ЧФ СССР. В т. ч. (при необходимости) танкера для дозаправки испанских кораблей в море. Ведь хрен его знает, может быть, испанская эскадра и в РИ имела целью своего перехода СССР, но выходя в море в авральном порядке после мятежа националистов в Картахене, была фатально ограничена в топливе, которого хватило именно только до Бизерты… В АИ, вопрос по топливу (как и по сильному эскорту), вполне можно было решить с советским руководством сразу по выходу в море. Тем более, что реальную ценность из себя представляли исключительно два крейсера типа «Принц Альфонс».