«Ласточка» с атомным мотором

Содержание:

Как и многие другие ядерные разработки СССР, проект атомного самолета инициировали военные. Доставка ядерного боеприпаса на территорию вероятного противника была возможна тремя путями: морем, воздухом или через космос, и ученые советского атомного проекта работали по всем трем направлениям. Для доставки по воздуху рассматривали два варианта: беспилотная крылатая атомная ракета и пилотируемый атомный самолет. Начальные прикидки показали техническую возможность создания воздушных летательных аппаратов с практически неограниченной дальностью и временем полета, так что на первом этапе оба проекта представлялись весьма перспективными.

Еще в начале 1952 года в секторе № 6 Лаборатории измерительных приборов АН СССР (ЛИПАН) провели первые оценки возможности создания тяжелого самолета с атомным реактором. Исходя из них Анатолий Александров, заместитель директора лаборатории по научной части, научный руководитель работ самолетной тематики, в июне того же года формулирует критическую проблему атомного летательного аппарата — создание реактора воздушного охлаждения с максимально возможной температурой выходящего газа порядка 1000 °C.

Преграда — радиация

В 1954 году к созданию реактора для атомного самолета подключились ученые лаборатории «В» (сейчас ФЭИ), которые рассматривали возможность использования в качестве авиационной ядерной силовой установки (АЯСУ) реактора с жидкометаллическим теплоносителем (натрий, литий) в реакторном контуре. Научный отчет по проблеме, подписанный Александром Лейпунским, направили в авиационные КБ. Последующие исследования, выполненные ФЭИ и Центральным институтом авиационного моторостроения (ЦИАМ), показали принципиальную возможность создания АЯСУ замкнутой схемы для самолета с турбовинтовым или турбореактивным двигателем. Турбореактивный двигатель с атомным реактором по конструкции похож на обычный турбореактивный двигатель, только в последнем тяга создается расширяющимися при сгорании керосина раскаленными газами, а в первом воздух нагревается атомным реактором.

Изначально рассматривали две схемы использования ядерного двигателя: открытого и закрытого типа. В первой рабочее тело (воздух) подается напрямую в реактор, что позволяет получить максимальную мощность двигателя, но сопровождается сильным радиационным загрязнением воздуха. В силовой установке закрытого типа воздух нагревается не в первом контуре реактора, а в теплообменнике, что существенно снижает и уровень загрязнения окружающей среды, и мощность двигателя.

На пути разработчиков возникла трудноустранимая преграда — радиация. Лейпунский констатировал, что при весе силовой атомной установки в 50–60 т на биологическую защиту придется две трети веса. При этом разработчики исходили из допустимой дозы облучения пилотов в 50 бэр, тогда как допустимая годовая доза облучения персонала АЭС в нормальных условиях составляла 5 бэр.

Получалось, что критическим узлом атомного самолета является радиационная защита, и ее создание фактически определяло, быть или не быть летающему реактору. В секторе № 6 ЛИПАН приступили к созданию горячего нейтронно-физического стенда ФР‑100 для изучения характеристик авиационного уранбериллиевого реактора. Он был введен в строй в 1957 году.

Расчеты показывали, что полную круговую защиту реактора обеспечить невозможно, поэтому разработчики решили создать профилированную защиту реактора и экипажа. Путем теоретических и экспериментальных исследований на стендах ЛИПАН и на первом в СССР исследовательском водо-водяном реакторе ВВР‑2 были подобраны новые материалы, поглощающие нейтронное и гамма-излучение, такие как полиэтилен и церезин с присадкой карбида бора, определено оптимальное размещение защиты на самолете. Началось изучение физики рассеяния излучения в воздухе и деталями конструкции аппарата, а также влияния радиации на работу авиационных приборов.

Свинцовая капсула для пилотов

12 августа 1955 года вышло постановление Совета Министров СССР, по которому к атомной авиационной тематике подключили часть предприятий авиационной промышленности. Первым из них стало ОКБ‑23 под руководством Владимира Мясищева, которое в то время разрабатывало сверхзвуковой межконтинентальный бомбардировщик М‑50. К проекту подключилось и «двигательное» ОКБ под руководством Николая Кузнецова, где создавали реактивные двигатели разного назначения, — на него возлагались работы над ядерной силовой установкой закрытого типа.

В июле 1956 года предварительный проект бомбардировщика был закончен и получил индекс М‑60. Четыре атомных турбореактивных двигателя с реактором открытого типа планировали разместить в хвостовой части фюзеляжа, а пилотов — в глухой свинцовой капсуле. Отсутствие визуального обзора летчикам компенсировали оптический перископ, телевизионные и радиолокационные экраны.

Расчеты показали, что для достижения требуемой тяги двигателя тепловая мощность реактора должна составлять не менее 40 МВт. Предполагалось, что из-за излучения силовые установки будут крепиться к самолету перед полетом и без участия людей. Из-за многочисленных технических сложностей от проекта М‑60 пришлось отказаться, и в дальнейшем разработчики ориентировались только на ядерные установки закрытого типа.

Деньги без ограничений

Следующий проект атомного самолета с ядерной установкой закрытого типа с жидкометаллическим теплоносителем в ОКБ‑23 получил индекс М‑30. Конструкция реактора стала сложнее, зато вес биологической защиты экипажа и двигателей — почти вдвое меньше, чем у М‑60. Первый полет самолета был запланирован на 1966 год, однако дальше чертежей дело так и не пошло.

Параллельно с ОКБ‑23 проектированием атомного самолета занималось ОКБ Туполева, создавшее к тому времени Ту‑95 — турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Задача, стоящая перед туполевцами, была проще: во‑первых, Ту‑95 был хоть и сверхскоростным, но дозвуковым самолетом, а во‑вторых, им предстояло вписать атомный реактор в уже готовый летательный аппарат.

Ускорение работам по созданию атомного самолета придало переданное разведкой сообщение, что в США начались испытания самолета NB‑36H (бомбардировщика В‑36) с атомным реактором на борту. Курчатов и Александров на срочном совещании пришли к выводу, что речь идет об обычном самолете, на котором реактор установлен для изучения проблем радиационной защиты. Руководство страны немедленно дало добро на аналогичные работы, и в марте 1956 года Совет Министров СССР поручает Туполеву начать проектирование летающей атомной лаборатории на базе серийного Ту‑95М. Ответственным за проект от Института атомной энергии (бывшей ЛИПАН) назначили сектор № 6, возглавляемый Владимиром Меркиным.

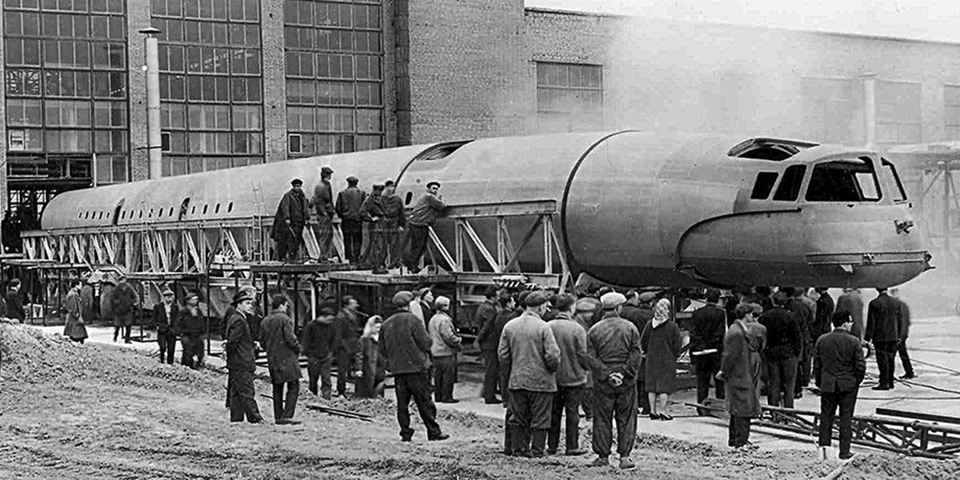

«Вписыванием» исследовательского атомного реактора мощностью 100 кВт в фюзеляж занимались конструкторы Туполева. Борьба шла за каждый грамм веса, за каждый сантиметр габарита, и за предложения по их уменьшению выплачивались денежные премии. Вообще деньги на проект атомного самолета выдавали без ограничений. В конце концов инженеры решили проблему — реактор вошел в заданные габариты. Будущий опытный атомный ракетоносец получил индекс Ту‑95ЛАЛ, что расшифровывалось как «летающая атомная лаборатория» (неофициально — «Ласточка»).

Испытания Ту‑95ЛАЛ

Для наземных испытаний на аэродроме под Семипалатинском в 1958 году построили стенд с атомной установкой, расположив ее в вырезанной средней части корпуса самолета. Поселок, в котором жили экспериментаторы, конструкторы и технический персонал стенда, находился на полпути между Семипалатинском и Курчатовском (в этом городке размещался военный гарнизон, обслуживавший ядерный полигон), поэтому в обиходе все называли его Половинкой.

Стенд был нужен для проведения дозиметрических исследований в реальной конфигурации самолета Ту‑95М, а также для оценки работоспособности авиационных изделий. На нем исследовали радиотехническую бортовую аппаратуру и электротехнические агрегаты, оценивали величину радиоактивности, вызванной воздействием нейтронов, а также ее спад во времени. Эти данные были очень важны с точки зрения эксплуатации и послеполетного обслуживания самолета. В ходе физического пуска летом 1959 года реактор вышел на проектный уровень мощности.

Теперь Ту‑95ЛАЛ предстояли летные испытания. Реактор и его системы разместили на специальной платформе, которую при помощи лебедок поднимали внутрь фюзеляжа через специальный люк и закрепляли на замках. Поскольку реактор периодически нужно было осматривать, платформа могла свободно опускаться на землю.

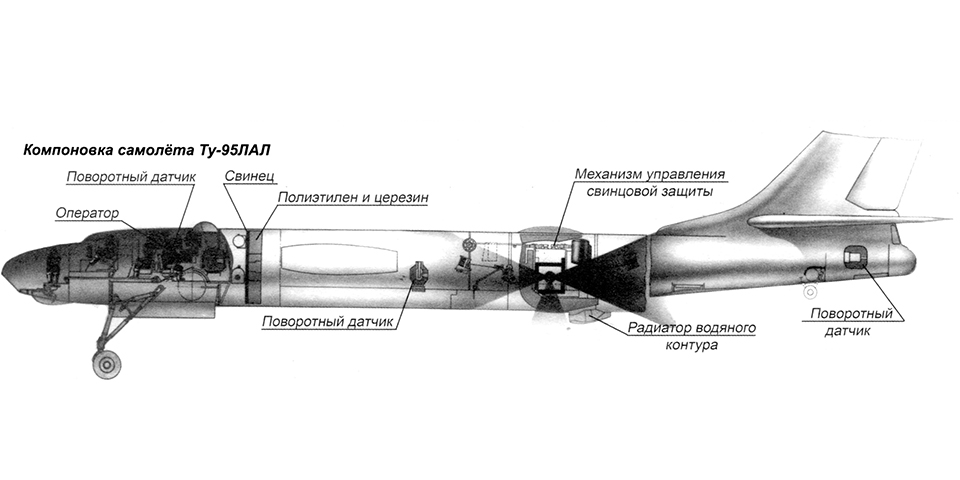

Для защиты экипажа от радиации между носовой и средней частью корпуса самолета установили перегородку из свинцовых плит толщиной 5 см и 20-сантиметрового слоя полиэтилена и органического церезина с присадкой карбида бора. Конструкторы проектировали защиту из блочков с перекрытием, чтобы не допускать сквозных каналов и возможности прострела излучения.

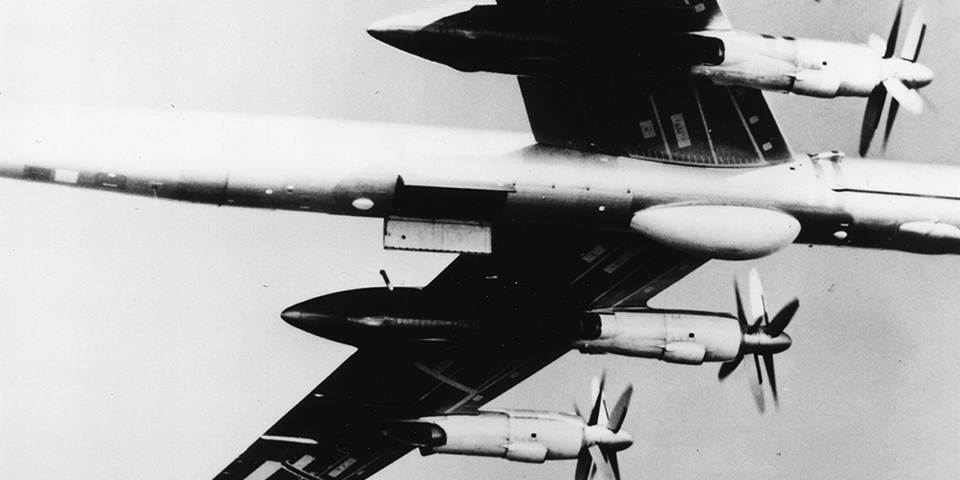

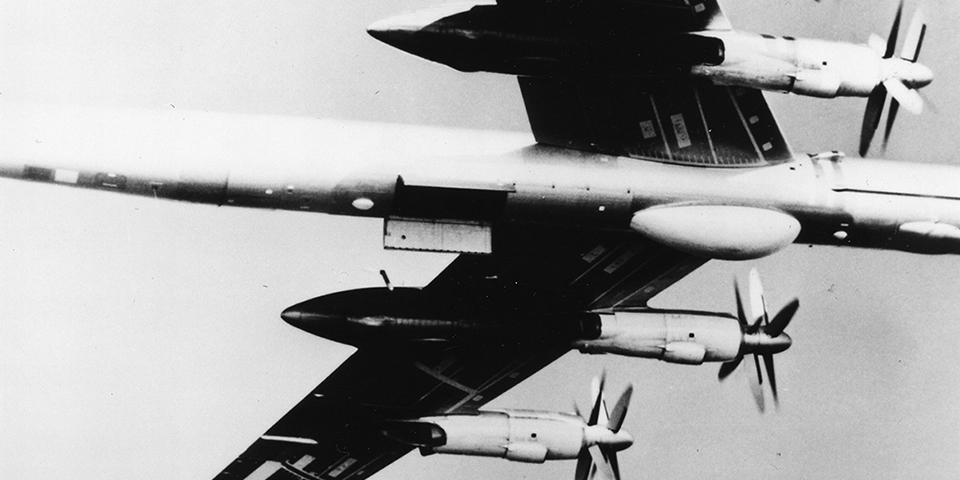

В мае 1961 года Ту‑95ЛАЛ впервые поднялся в небо. Он нес небольшой исследовательский водо-водяной атомный реактор номинальной тепловой мощностью 100 кВт, который не был подсоединен к моторам (самолет летел на четырех турбовинтовых двигателях), а предназначался только для исследования поведения техники в условиях излучения и уровня облучения пилотов. В ходе испытаний также проверяли работу реактора в условиях полета, воздействие на него перегрузки и вибрации.

В качестве теплоносителя и замедлителя нейтронов в реакторе использовали дистиллированную воду. Вода первого контура циркуляции, нагреваясь в активной зоне реактора, через промежуточный теплообменник отдавала тепло воде второго контура. Вода второго циркуляционного контура охлаждалась в водо-воздушном радиаторе, который продувался в полете потоком воздуха через большой воздухозаборник, расположенный под фюзеляжем. Реактор, окруженный защитной оболочкой из свинца и комбинированных материалов, по габаритам немного выходил за обводы фюзеляжа самолета и прикрывался металлическими обтекателями сверху, снизу и по бокам.

Основой активной зоны реактора стали керамические тепловыделяющие элементы в форме шестигранных трубок в оболочке из алюминия, разработанные для крылатой атомной ракеты. Их производство уже было налажено на Ульбинском металлургическом заводе в Усть-Каменогорске. Управление экспериментальным оборудованием было полностью ручным.

Конец полетов

Выяснилось, что за два дня полетов пилоты получали облучение в 5 бэр, поэтому было принято решение, что в экипаж атомолетов будут входить мужчины старше 40 лет, у которых уже есть дети. Кроме того, корпус самолета после полета сильно фонил, и уровень радиации снижался до допустимого уровня только через несколько дней. Активации подвергался и кислород, которым экипаж дышал во время высотного полета, — в нем нашли молекулы озона.

Всего с мая по август 1961 года бомбардировщик совершил 34 испытательных полета как с «холодным», так и с работающим реактором.

В дальнейшем работы по атомному самолету прекратили. Главных причин было две. Во-первых, не нашли решения проблемы радиационной безопасности при возможной аварии атомолета и последующего заражения больших пространств высокоактивными радиоизотопами. Например, предлагалось оснастить реакторный блок парашютной системой, способной в экстренном случае отделить ядерную установку от корпуса самолета и мягко ее приземлить, что все равно не давало полной гарантии безопасности. Во-вторых, оценочные затраты на создание самолета с атомной установкой составили около 1 млрд рублей, что даже для руководства СССР, не жалевшего денег на оборонку, показалось чрезмерным. Последним рывком к атомному самолету стала попытка создания сверхдальнего самолета противолодочной обороны на базе Ан‑22 «Антей» с четырьмя атомными турбовинтовыми двигателями НК‑14А. Но в 1972 году от этой идеи также отказались.

При подготовке использованы материалы из архива газеты «Атомпресса», электронной библиотеки «История «Росатома» (Elib.biblioatom.ru) и других открытых источников. Если вы были участником описываемых событий, знаете интересные факты о создании реакторов или обнаружили неточность в статье, напишите автору по адресу atom‑55@mail.ru.

«Во второй половине ВМВ,

«Во второй половине ВМВ, основным оружием пехоты СА являлся ППД/ППШ/ППС, и огневая мощь подразделения СА была выше мощи равной по числу бойцов группы любой армии мира. Но следует сделать оговориться — на дистанции до 200 метров».

Это ошибка. ПП ни когда не были основным оружием в пехотных частях СА.

2 elephant_white

«не от СВТ

2 elephant_white

«не от СВТ случайно?»

Не, не случайно, а очень даже закономерно 🙂

В принципе — Светка отличная машинка, до сих пор встречается у промысловиков. Основной бедой СВТ был её магазин, вот ежели б у нас, в 30-м году вместе с ТТ-шным патриком, все же перешли б на безрантовый винтовочный патрон, да со штамповкой магазинв кто б помог…

Давно собираюсь сделать галерею альтернативных ружхов с пулеметами СССР.

2арт

Это ошибка. ПП ни когда не были основным оружием в пехотных частях СА.

В СА не был, а в РККА — бывало-с.

blacktiger63 пишет: В СА не

[quote=blacktiger63] В СА не был, а в РККА — бывало-с.[/quote]

Вот что бы не фантазировать, найдите ОШС стрелковых частей и состав их вооружения.

Ошибка почти в каждом

Ошибка почти в каждом предложении. Начиная с того, что в Великой Отечественной воевала всё-таки Красная Армия, и никакая другая.

Следующий же пассаж:

он какое отношение имеет к СВТ?

А можно ссылочку,- посмотреть на результаты труда?

он какое отношение имеет к

Уважаемый коллега G1359. Данный пассаж имеет к СВТ следующее отношение. 2/3 порохов, которыми воевала Красная Армия(признаю — мой косяк) постовлялись по ленд-лизу. В каком пропорциональном отношении, т.е сколько там было дюпоновского IMR, а сколько Олиновского болла. мне неизвестно. Если вспомнить, что была американцев на вооружении такая машинка — М1, карабин и прочистить газоотвод у этой (или у М2, с возможностью ведения автоматического огня) системы было еще сложнее, чем у СВТ. Ну дык вот. Патроны 0,30 Карбайн снаряжались ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО Олиновским порохом. И особых нареканий к этим машинкам не было(по крайней мере к боеприпасу). В отличии от "Гаранда" патроны которого 30-06, по нашему, православному будет 7,62*63, снаряжались ИCКЛЮЧИТЕЛЬНО порохом IMR.

Сей пассаж был приведен для того, чтобы в рамках данного сайта альтернативной истории, рассматреть возможную альтернативу "чтобы было бы если бы" весь порох, для винтовок СВТ был бы Боллом.

Знаете, есть детские загадки, типа "найдите 10 отличий". Приведу, по Вашей просьбе, ссылку, вернее целых две:

http://world.guns.ru/rifle/autoloading-rifles/rus/tokarev-svt-3-svt-40-r.html

http://world.guns.ru/assault/de/hk-416-r.html

Найдите, что у данных образцов общего=))

«чтобы было бы если бы» Я "чтобы было бы если бы" Я предлагаю Вам расширить тему, с учётом нижеследующего: Всего же, как писал первый заместитель начальника ГАУ И. Волкотрубенко, потребность в порохах в период ВОВ за счёт импортных поставок покрывалась почти на четверть — 24%, наибольшая доля использования импортных порохов пришлась на 1944 г. — 40,% от общей доли выпуска порохов промышленностью СССР. В одном из исследований М.Н. Свирина указывалось: "Американские пороха времён ВОВ имели в своём составе 2-нитродифениламин, препятствующий саморазложению, а также карбонат кальция, нейтрализовывавший кислотные продукты горения пороха. Оба вещества обеспечивали долгую жизнь патронам и сохраняли долго нечищенный ствол от коррозии, однако содержали в большом количестве углерод, оседавший в виде нагара. Кроме того, америриканские пороха имели отличную от отечественных кривую давления в стволе, что также не могло не сказаться на стабильности работы оружия с патронами, снаряжёнными различными сортами пороха без должной регулировки газоотводного узла." Представляется вероятным, что указанные обстоятельства могли иметь косвенное отношение, например, к принятию решения о прекращении производства такого образца пехотного оружия как СВТ. Эта самозарядка и ранее "славилась" своей чувствительностью к загрязнению, а при массовом использовании импортного пороха при производстве патронов к стрелковому оружию "на безотказноть эксплуатации отрицательно влияли присадки в порохах (большую часть в… Подробнее »

Я предлагаю Вам расширить Я предлагаю Вам расширить тему, с учётом нижеследующего: Коллега, спасибо, предложение приветствуется! Вспоминаем циферки: удельный вес использованных импортных порохов в общем объеме выпуска пороховой промышленности СССР составил 40.8% в 1944-м и 28% в I-м квартале 1945 г. (помним, что при этом не считаются пороха, прибывшие в составе комплектных выстрелов, пороха, отгруженные непосредственно на снаряжательные базы, патронным заводам и т.д.); удельный вес импортных материалов в общем выпуске порохов составил по спирту этиловому 78% в 1943 и 1944 годах, по глицерину 100% в 1943 г., 60% в 1944 г. и 80% в I-м квартале 1945 г., по централиту 62% в 1943-м году. Таким образом, есть основания утверждать, что без помощи союзников производство порохов в СССР оказалось бы в разы меньшим. http://militera.borda.ru/?1-8-40-00000019-000-0-0 Автор сего утверждения, под ником "Малыш", ссылается на источник : Вернидуб "Боеприпасы Победы", М., издание Центрального научно-исследовательского института научно-технической информации, конъюнктуры и повышения квалификации кадров, 1998. К сожалению, у меня сего труда нет. Если у Вас(или же у кого-то из коллег) есть возможность отсканировать — буду весьма благодарен, или же где-то на просторах всемирной паутины уже лежит — буду признателен, если подскажете ссылку. Я не ведаю что имеется ввиду под порохом ВТ ОД. ВТ — видимо, "винтовочный… Подробнее »

Здесь:

Здесь: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2150678 Проверил только что,-работает.

Хех=))

Долго качалось, с

Хех=))

Долго качалось, с сидами проблемы были, ну все в прошлом=))

Вообщем, ознакомился.

По интересующему вопросу могу сказать следующее:

Т.е. Вернидуб прямо указывает, что в СССР поступал только порох IMR(он называет его JMR — видимо, опечатка, или иная ошибка, он на самом деле Improved Military Riffle — улучшенный военный винтовочный), пороха типа Ball не было. Что и требовалось доказать=)).

Интересно, что он связывает повышенное нагарообразование с наличием сернокислого калия, а не карбоната кальция. Хотя, далее указывает, что при исключении этого компонента "живучесть стволов уменьшалась почти в два раза".

P.S. "ОД" — значит "особой доставки", индекс присваивался всем ленд-лизовским порохам.

Спасибо за ссылку! И…

Спасибо за ссылку! И… извините что-ли за мой кретинизм) Года три назад мониторил торрентс.ру, — тогда не было. Мозгов, предположить, что кто то выложит, мне, видимо не хватило=)) Выложил Максим Попенкер. Что весело=)) Я ссылался на Марина Милчева в своей статье. Воть, рекомендую:

Авторы Марин Милчев и Максим Попенкер)))

«Итак, начнем сначала. То "Итак, начнем сначала. То есть с того, что мы имеем на настоящий момент. Верхом конструкторского гения стрелкового оружия следует считать автомат Никонова — изделие делает два первых выстрела со скорострельностью 1800 м/с, далее переходит на скорострельность 600 м/с." Видимо вместо словосочетания "со скорострельностью" следовало написать " с начальной скоростью пули" если речь идёт об этом параметре поскольку начальные скорости снарядов и пуль измеряются в м /сек либо выст/мин если речь всё же идёт о скорострельности? "Именно поэтому, в теме коллеги Бороды о едином пулемете я и настаивал на том, что пулемет в составе отделения ну никак не может иметь ленточного заряжания — с него невозможно отстреляться с плеча. Подчеркиваю, не с бедра, а с плеча." И Вы снова ставите телегу перед лошадью поскольку опять таки на практике довольно продолжительной и очень масштабной ВМВ и пришли к выводу о том,что ленточное питание для ручного пулемёта является оптимальным вариантом. С плеча пулемётчики крайне редко стреляют если речь идёт о своём собственном плече потому как рассеивание будет довольно большим и необходимость в подобной стрельбе или в стрельбе когда пулемётчик держит довольно тяжелый пулемёт в руках перед собой вместо того,чтобы спокойно прилечь на подходящем пригорке или в окопе… Подробнее »

Уважаемый коллега, спасибо за

Уважаемый коллега, спасибо за Ваш отзыв!

)))

Так и знал, что опять всплывет вопрос с ленточным заряжанием=)

Ответ прост — во время войны во Вьетнаме ребята, вооруженные М60, попросту не успевали за своими боевыми товарищами по отделению. Что и послужило причиной принятия на вооружение М249.

Еще раньше это произошло у нас — вместо системы СКС+РПД, были приняты АКМ и РПК, Хотя РПК, по сравнению с РПД — полное убожество.

elephant_white пишет: Ответ [quote=elephant_white] Ответ прост — во время войны во Вьетнаме ребята, вооруженные М60, попросту не успевали за своими боевыми товарищами по отделению. Что и послужило причиной принятия на вооружение М249. [/quote] Неудачен просто пулемёт М-60 был. Подтверждается тем, что заменялся на М-240 он, который по габаритам и массе был ещё хуже. "……Наибольшей проблемой пулемета стал газоотводный механизм. Оригинальная система «постоянного объема» с полостным газовым поршнем и отсутствие газового регулятора оказалась ненадежной в работе. Часто импульса пороховых газов оказывалась недостаточно для движения полостного газового поршня. Кроме того через сильные вибрации при стрельбе детали газоотводного механизма откручивались самостоятельно. Второй существенной проблемой стал ствол, жестко соединенный с мушкой и сошками. Отсутствие рукоятки заставляло расчет пулемета при замене ствола пользоваться защитными рукавицами. Поскольку мушка расположена непосредственно на стволе, после замены ствола требовалась дополнительная пристрелка пулемета. Ненадежными оказался и неудачно усовершенствованный ударно-спусковой механизм. В условиях джунглей части и механизмы часто изнашивались, что также влияло на надежность оружия. Единственным преимуществом стал относительно невысокий темп стрельбы, позволявший пулеметчику вести точный прицельный огонь и контролировать стрельбу… ……Масла в огонь подлили и проведенные в Форт Беннинг интенсивные испытания трофейных образцов советского оружия, захваченного во Вьетнаме. По результатам испытаний советский пулемет ПК был признан превосходящим М60 благодаря… Подробнее »

Неудачен просто пулемёт М-60

Бесспорно, это так — про клон ФГ42 писал выше. М240 — это по сути БАР с ленточным заряжанием.

По-поводу того, что М60 заменялся на М240 — Вы ошибаетесь. Заменялся на М249. Более того в КМП США не так давно отказались и от М249, приняли(частично) ХК416 — какой из этого изделия пулемет — нипанятно, и имхуется, что без немки фрау откатинг дело не обошлось, я ща не об этом. О том, что при объявлении конкурса на новый пулемет было конкретно указано — магазинное заряжание.

И эта… спасибо за ссылку, прочел с интересом=))

elephant_white пишет:

[quote=elephant_white]

[/quote]

Разные штаты путаете вы. Там где отделение делилится на секции по 4 человека — там М-249 в каждой секции. Там где разделения по секциям нет — оставили 7,62 мм но уже М-240 вместо М-60. Можете посмотреть видео из Афганистана и Ирака — в городах и зелёнке американцы предпочитают секциями по 4 человека с 5,56 мм пулемётом М-249 в каждой воевать, в пустынях и горах — отделение с 7,62 мм пулемётом М-240 и снайпером с М-110 (который дополнительную лениу несёт). Там где расстояния боестолкновений невелики — от пулемётов в отделении требуют плотность, там где велики — убойность и точность. Что в принципе логично.

Слащёв пишет:

elephant_white

[quote=Слащёв]

[quote=elephant_white]

Хотя РПК, по сравнению с РПД — полное убожество.

[/quote]

Это да

[/quote]

Функции поддержки выполняют БМП/БТР и пулемётные отделения/взводы в ротах/батальонов. Считалось, что будет достаточно.

у нас — вместо системы

Это политика унификации, а вовсе не недовольство ленточной подачей РПД.

Бесспорно, унификация —

Бесспорно, унификация — важная состовляющая, если не сказать что важнейшая. Но коллега, что мешало сделать РПК с ленточным заряжанием? На мой взгляд, ответ прост — наличие у наших конструкторов и армейских головного мозга. Американцев можно заподозрить в его отсутствии. Ибо чем объяснить чем то иным принятие на вооружение клона ФГ42 с ленточным заряжанием — у меня не получается. Факт того, сколько этот образец простоял на вооружении говорит о многом.

Вообще-то немецкий МГ-34 Вообще-то немецкий МГ-34 позаволял стрелять на ходу, применялся барабан с лентой на 50 патронов, как и МГ-42. Кроме того МГ-34 позволял применять барабанные магазины 75 патронов.Более легкий авиационный турельный МГ-15 с барабанным магазином на 75 патронов весил чуть больше 11 кг. Он применялся и в пехоте .Послевоенные — финский и наш Дегтяревский под патрон АК имели ленточное питание, но ленту в коробке. РПК тоже лента в коробке .РП-46 питался из ленты и магазинов ДП .Был похожий1 чехословацкий, а теперь и северокорейский . Наличие ленты не препятствие для стрельбы с ходу,там проблема точность. Но это всегда при стрельбе в движении, например из танка . Был вариант СВТ с автоматическим огнем и магазином на 20 патронов ,выпускался у нас .Так что не потому, что нельзя, а потому, что смысла нет. Так только в кино стреляют. Смотришь, в составе диверсионной группы в тыл немцев уходит пулеметчик с ДП с одним магазином, на пулемете.Ни ранца с патронами, ни второго номера с ,хотя бы тремя дисками к ДП, как это принято было . И все стреляют с ходу и от пояса .Никоновский автомат — курьез. Занятное техническое решение .Боюсь , однако , что , когда его у нас примут на вооружение, в других странах… Подробнее »

Вообще-то немецкий МГ-34 Вообще-то немецкий МГ-34 позаволял стрелять на ходу, Коллега, специально уточнил. Нужна машинка чтобы не просто с ходу, а с плеча. Более легкий авиационный турельный МГ-15 с барабанным магазином на 75 патронов весил чуть больше 11 кг. Для сравнения БАР — 9,5 кг. Снаряженный. С магазином на 20 патронов. Был вариант СВТ с автоматическим огнем и магазином на 20 патронов ,выпускался у нас Если не трудно поделитесь источником — про УСМ для СВТ с возможностью ведения автоматического огня известно, а вот про магазин на 20 патронов — впервые слышу. Никоновский автомат — курьез. Коллега. Не так давно в Америке начали делать прицел — если в двух словах, это лазерный дальномер, балистический вычислитель, оптика и матрица, примерно такая же как у цифровой фотокамеры. Ну и ещ анемометр — изделие позволяет вносить поправки на ветер. Все это в "одном флаконе". Вроде как в декабре 2012 начали испытывать первые 60 образцов в КМП США. Данных сейчас немного, но как я понял, перед стрелком на экране появляется цель и две марки — подвижная и неподвижная, их надо совместить и произвести выстрел. Так вот я к чему все это. На мой взгляд АН — это не курьез, а оружие, которое обогнало свое время.… Подробнее »

Смотришь, в составе

Смотришь, в составе диверсионной группы в тыл немцев уходит пулеметчик с ДП

Коллега, дальше такое можно не смотреть, ибо ДП категорически НЕ БРАЛИ в разведку. У ДП есть особенность, делаюшая его неприменимым в развелке — его диски ВСЕГДА отчетливо брякают при ходьбе.

арт-у

Смотреть не буду, но точно знаю, что к концу войны были взводы, и даже роты не имевшие на вооружении карабинов, только ППШ.

blacktiger63 пишет:

Смотреть

[quote=blacktiger63]

Смотреть не буду, но точно знаю, что к концу войны были взводы, и даже роты не имевшие на вооружении карабинов, только ППШ.

[/quote]

Вы лучше посмотрите. В батальоне взвод автоматчиков, в полку отдельная рота. И часть автоматов росыпью у млачшего командного состава.

Т.о. на батальон около 80 ПП, при штатной численности батальона более 600 человек.

Всё остальное художественные штампы. Если посмотреть хронику начала войны, то насыщеность РККА самозарядными винтовками была очень высока. Перед войной, вышли на стройную систему вооружения стрелковых частей. Отказ от производства самозарядных и автоматических винтовок, после начала войны, связан со слабостью промышленности и резким падением качества подготовки личного состава армии.

Уважаемые коллеги, спасибо за

Уважаемые коллеги, спасибо за указание тех косяков, которые имеют место быть в данном материале. Писалось в лесу, часто отвлекался. Ща подправим. Так же приношу свои извинения администрации ресурса, за то, что сразу не вставил картинку — я исправлюсь=))

Цена и технологичность

Цена и технологичность изготовления и обслуживания. Все. То, что не удовлетворяло этим требованиям во время ВОВ безжалостно вычеркивалось. В т.ч. и СВТ-40. Процесс называется оптимизация.

Коллега, глупости. И цена, и

Коллега, глупости. И цена, и технологичность изговления ППШ была ни сколь не меньшей, чем у СВТ. Цель ю статьи и являлось показать, что критичным моментом был порох.

Я не знаю, коллега, какая у

Я не знаю, коллега, какая у вас была цель. Но заявлять о том, что "И цена, и технологичность изговления ППШ была ни сколь не меньшей, чем у СВТ.", это, извините, чушь. Ее еще можно рассказать ботанику и зоографу, но никак не мне. По соотношению цена-кчаство СВТ не проходила, то технологичности, тоже. И не надо доказывать, что изготовить короткий и тонкий ствол дороже и сложнее, чем длинный и толстый. Так же и со всеми остальными частями.

А против минометчиков в РККА было полно бойцов вооруженных винтовкой Мосина.

«Тяжелый случай в нашей

"Тяжелый случай в нашей практике"(с) Позвольте пару вопросов, раз уж Вы знаете. Вопрос намба уан. Сколько стоит сделать ствол к карабину Мосина? Намба ту. Сколько стоит сделать ствол к СВТ? Фразу "не проходила по технологичности", поясните? И на всякий случай — это АИ. В которой мы отдали бы производство СВТ Кольту, патроны были бы снабжены порохом типа ball. И, предвидя куда придет наша с Вами дискуссия — ППС таки, да, был более технологичем. Штамповка-с, знаете-ли. ППШ — увы и ах, ничем у СВТ не выигрывал.

Ув. коллега Элефант! Хорошая Ув. коллега Элефант! Хорошая статья, спасибо. Есть пара возражений… ЕМНИП, отказ принимать на вооружение самозарядный карабина Токарева, мотивировался исключительно тем, сто АВС к тому времени уже была принята на вооружение. А если на вооружении уже есть автоматическая винтовка — на фиг нужна самозарядная, не имеющая особых преимуществ? Касательно проблемы с магазином большой ёмкости под рантовый патрон. Ручнику большой магазин не очень-то и нужен — ствол перегреется. Лета тем более без надобности — сразу потребуется второй номер расчёта. Стрелять на бегу с плеча треба разве только от отчаяния. В реале, пулемётчик не стрелять должен на ходу, а позицию удобную выбирать. Самозарядка исходя из своей запредельной стоимости (ЕМНИП вдвое дороже пистолета-пулемёта) в военное время основным оружием стать не могла сугубо по технолгическим и финансовым соображениям. Вводить же смешанное вооружение стрелковых частей — задача та ещё… Вот и РИ — и у нас и у немцев главное оружие пехоты — карабин ("мося" РККА это совсем не та "мося" что была в царской армии. Советскую "мосю" обр. 30 г. создавали на базе не "длинной" линейной пехотной, а драгунской укороченной винтовки — по сути полукарабин). СВТ если и был смысл сохранять в армии после начала войны, то вооружать ими следовало скорее… Подробнее »

Уважаемый коллега Ансар02! Уважаемый коллега Ансар02! Спасибо за ваш отзыв! отказ принимать на вооружение самозарядный карабина Токарева, мотивировался исключительно тем, сто АВС к тому времени уже была принята на вооружение. Именно так. Касательно проблемы с магазином большой ёмкости под рантовый патрон. Коллега. Сделать магазин хотя-бы под 20 патронов 7,62*54 пытаются уже полвека. Пока ни у кого ничего не получилось. В частности, для винтовки СВД. Если допустить, что ручник будет с магазином для 10-ти патронов… Маловато. 10 патронов не позволяют произвести длинную очередь. СВТ если и был смысл сохранять в армии после начала войны, то вооружать ими следовало скорее специально обученных стрелков — возможно только снайперов и/или создавать из них специальные команды при штабах полков в качестве спецподразделений усиления обычной пехтуры на ответственных участках обороны/наступления. Коллега. Я опять же не претендую на истину в последней инстанции. Насколько нужна была такая винтовка во время Великой Отечественной Войны — вопрос дискуссионный. Я хотел подчеркнуть, что нет другого такого образца, столь сильно повлиявшего наразвитие конструкций мирового(в смысле во всем мире) стрелкового оружия. И это — заслуга Федора Васильевича Токарева. И то, что я привел фотку немцев с этой винтовкой — лучшее тому подтверждение. Не было другого оружия в истории всех войн, которые бы противник столь ярко… Подробнее »

elephant_white

[quote=elephant_white]

Сделать магазин хотя-бы под 20 патронов 7,62*54 пытаются уже полвека. Пока ни у кого ничего не получилось. В частности, для винтовки СВД.

[/quote]

Да же и не понятно зачем СВД магазин на 20 патронов.

Ув. коллега Элефант. Если не

Ув. коллега Элефант. Если не трудно, Ваше мнение, по вопросу, мог ли Токарев получить качественную машинку, переделав свой пистолет-пулемёт (тот который заточен под патроны нагана) под патрон ТТ? И реально ли в АИ, принять такую машинку на вооружение уже в 32-ом?

р.с. Насчёт магазина увеличенной ёмкости под рантовый патрон — Вы вроде сами упоминали магазин Мадсена?

С уважением, Ансар.

Ув. коллега Элефант. Если не Ув. коллега Элефант. Если не трудно, Ваше мнение, по вопросу, мог ли Токарев получить качественную машинку, переделав свой пистолет-пулемёт (тот который заточен под патроны нагана) под патрон ТТ? И реально ли в АИ, принять такую машинку на вооружение уже в 32-ом? Уважаемый коллега Ансар02. Ответ на ваш вопрос — да. Более того патрон нагана не был "заточен" под стрельбу из автоматического оружия, посему для стрельбы из ПП Токарева дорабатывался — дульце гильзы обжималось. Это, кстати и послужило одной из причин принятия на вооружение патрона 7,62*25(для ТТ). Что касаемо 32-го года — то опять таки, да. Судите сами — ТТ был принят в 30-м, т.е. патрон уже был в это время. Т.е. для конструктора наличие патрона, заточеного под стрельбу из автоматики, а не для того, чтобы обеспечить дополнительную обтюрацию(как при револьверной компоновке оружия), является огромным подарком. На мой взгляд уже в 30-м образец мог быть бы готов. Отличная машинка была. Даже с затворной задержкой — редкость для ПП того времени. р.с. Насчёт магазина увеличенной ёмкости под рантовый патрон — Вы вроде сами упоминали магазин Мадсена? Как бы это сказать… Мадсен — это отдельная тема. Там пуля подается в патронник по такому сложному пути, что честно говоря… Подробнее »

Ув. коллега Вольдемар!

здесь

Ув. коллега Вольдемар!

здесь Вы неточны.АВС выиграла конкурс у АВТ и других

Вы немного не поняли. ЕМНИП, через год, после принятия на вооружение АВС (которая действительно выиграла конкурс), прошли испытания самозарядного КАРАБИНА Токарева. Он превосходно себя показал, но на вооружение не был принят именно потому, что уже имелась АВС.

Скоро я закончу свою альтернативу и дам ссылки по этому вопросу.

Будем ждать Вашу альтернативу! Что касается ссылок… Не всему набранному в Вике верь! Интересно конечно, особенно новые подробности, хотя, у меня имеется не плохой справочник по отечественному автоматическому оружию от Монетчикова, плюс отдельное издание "Отечественные самозарядные и автоматические винтовки".

И ещё. В Питерском артмузее есть неплохая экспозиция по самозарядным и автоматическим винтовкам. собенно мне нравятся несколько переделок "моси" в самозарядные и автоматические. Будете в Питере- посмотрите обязательно.

С уважением, Ансар.

Уважаемый коллега, спасибо за Уважаемый коллега, спасибо за Ваш отзыв. СВТ -38 не является упрощённым вариантом АВС-36, Бесспорно, я вроде и не утверждал такого=)) а СВТ-40 облегч.версия СВТ-38; Именно, облегчение заключалось в основном в том, что был принят более короткий штык, как на АВС-36. её проблема,что для облегчения "40"-вку сделали на грани прочности,поэтому она требовала тщательного ухода. Коллега, любая винтовка(да и не только винтовка) делается на "грани прочности". По-поводу тщательного ухода — ну как бы СВТ требовала квалификации от бойца не большей, чем квалификация для обслуживания автомата ППД. И, скажем так, прочистить СВТ быстрее, чем ППД. Я о времени. Ну а не чистть вообще — нечищеным и калаш стрелять не будет. Проблемы СВТ — озвучены в статье. Я бы очень хотел абстрагироваться от качества порохов, но не получается. Никак. А так конструкция вполне надёжна. Вот не люблю этого термина…. Надежность — комплексная характеристика. Может быть оценена количественно — в зависимости от типа изделия либо вероятностью безотказной работы(или коффициентом готовности), либо средней наработкой на отказ. Так же можно оценить качественно, существуют т. н. "факторы надежности" — работоспособность, безотказность, износоустойчивость, ремонтопригодность и т.д. СВТ обладала — низкой ремонтопригодностью, из-за отсутствия в СССР нормальной системы допуской и посадок; Низкой износоустойчивочтью — из-за низкого… Подробнее »