Корабль, фрегат, гребной фрегат, галеас. Что общего у этих названий и какое отношение имеет последнее к первым трем?

26 апреля 1696 года на воронежской верфи были спущены на воду два 36-типушечных галеаса, построенные галерным мастером Августом Мейером. А в конце XIX века вышла книга Сергея Ивановича Елагина, где указывалось, что галерным мастер не знал, что построил. И правильно его детище именовать «корабль», при чем «IV класса» (страница 31 «История русского флота»). Было бы понятно, если вывод делался на основе чертежей или хотя бы достоверных изображений этих двух судов. Однако ни того ни другого история не сохранила. Вывод же автором сделан на основании того, что уже в 1699 году оба судна в документах именуются не иначе как "корабль".

Что в дальнейшем породило некритический подход и создало простор для реконструкций. Корабль, фрегата, гребной фрегат, просто фрегат.

Хотя по большому счету стоило бы определиться с тем, что такое «галеас», «корабль» и как они соотносятся.

Галеас – от итальянского «Galeazza», что означает «большая галера». Слово встречается уже с XII века и, в принципе, на то время соответствует реальному положению вещей. И 7 октября 1571 года в Патраском заливе эти большие галеры играли роль «лидеров миноносцев позднего (развитого) феодализма».

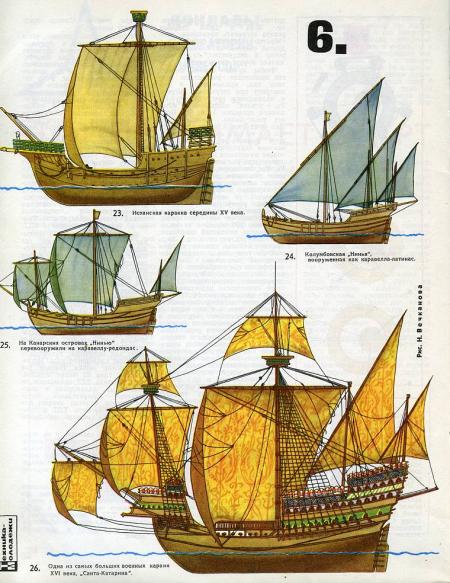

Некоторые считают их переходным типом от гребных судов к парусным. Однако это не так. Когда к XVI веку галеас «устаканивается» как самостоятельный тип судна, Колумб уже успел сбегать в Америку и парусные суда во всю существуют.

При этом гребные суда ещё с доисторических времен используют парус, а парусники во всю применяют весла. Но никто не именует их при этом парусно-гребными.

Примером могут служить как русский бриг «Меркурий» XIX века.

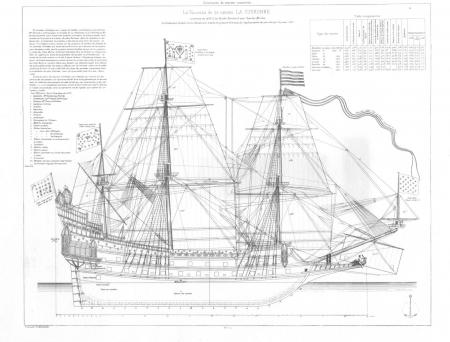

Так и французский 72-х пушечный французский корабль «Ла Корона» 1636 года.

Своим появлением галеас обязан желанию флотоводцев иметь универсальную артиллерийскую платформу, способную доставить батарею орудий к точке применения в любых погодных условиях. В отличие от парусного корабля галеас был способен неплохо передвигаться при слабом ветре или вообще при безветрии и активно маневрировать. При этом, по сравнении с галерой, имел на порядок лучшую мореходность и был способен оставаться в море даже в сезоны зимних штормов. Это обеспечивалось в первую очередь соотношением конструктивных параметров корпуса. Для лучшего хода на веслах требуется длинный и узкий корпус, с соотношением длины к ширине порядка 7:1 и выше. Для лучшей мореходности и безопасного хода под парусами при сильном ветре, это соотношение должно быть в пределах 3(4):1. У галеасов оно колебалось в пределах от 4 до 6 к 1.

Поэтому как у любого универсала, недостатки галеасов были продолжением их достоинств. Они были медленнее галер и хуже маневрировали, и при этом были менее мореходные, чем чисто парусные корабли. Однако соблазн был велик.

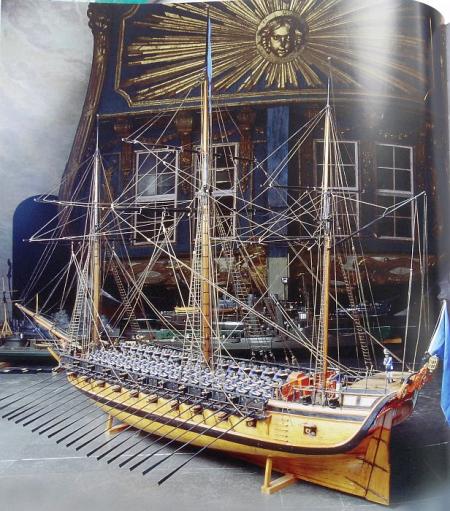

Аппетиты адмиралов привели к тому, что со временем водоизмещение галеасов стало приближаться к корабельному и, порой доходило до 1000 тонн и выше. Это привело и приближению технологии изготовления этих «больших галер» к корабельной – куршея приказала долго жить, а их корпус и такелаж стали более соответствовать корабельному стандарту, нежели галерному.

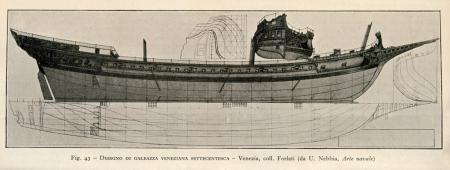

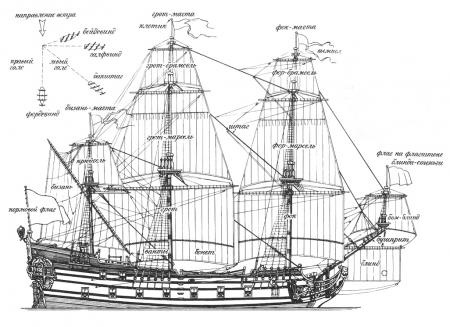

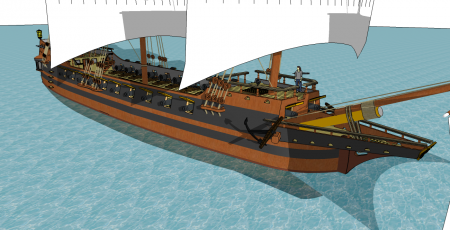

Классический средиземноморский галеас нёс три мачты с косыми парусами.

Однако с включением в зоны их оперирования и Атлантического океана, меняется и парусное вооружение галеасов. В результате венецианский галерный мастер Пре Теодоро Николо работавший во второй половине XVI века с полной ответственностью называет их «гребными галеонами». Таковыми были галеасы «Непобедимой армады», например, 50-типушечная «Жирона» водоизмещением 1200 тонн и с экипажем в 1300 человек.

А это собственно галеон.

Изменяется и размещение вооружения. Если раньше вооружение галеаса компоновалось исключительно в надстройках на носу и корме, то уже к концу XVI века оно размещается также как и на парусных кораблях – по-бортно, на орудийной палубе (деке). Последняя располагается как над весельной палубой так и под ней.

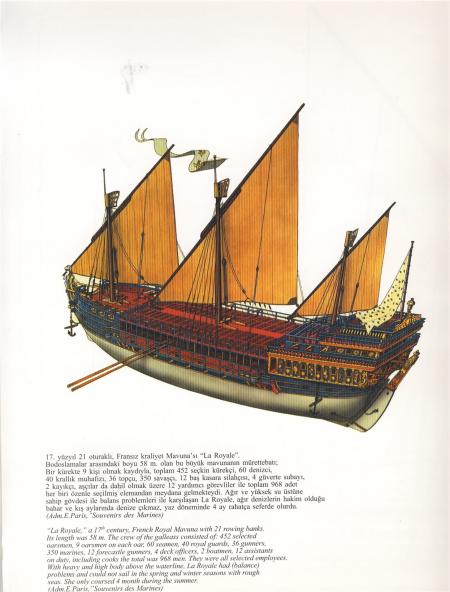

Например, французский галеас «Рояль» имея в длину 58 метров и ширину в почти 12 метров, располагал на одной палубе 292 гребцами, а на другой 34 орудиями.

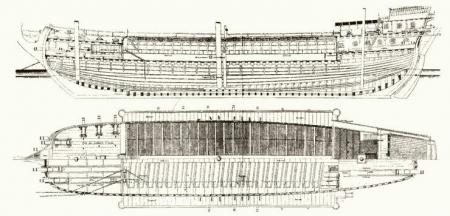

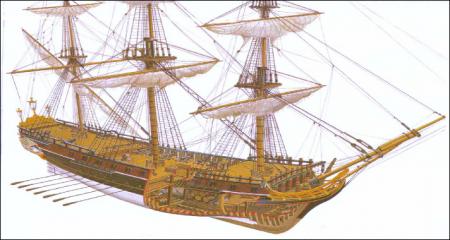

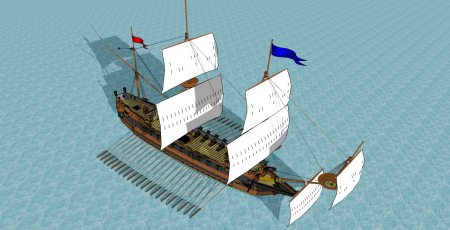

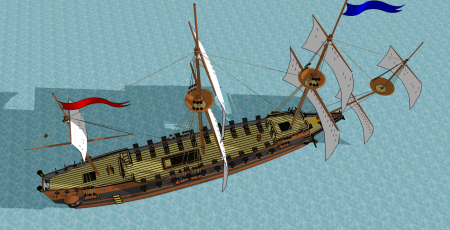

Окончательное становление концепции галеаса как парусно-гребного корабля (и именно корабля), обеспечила северная Атлантика. Появившиеся на атлантическом побережье Британии и Франции в XVI веке суда конструктивно фактически не отличались от обычных парусников. Такой же корпус с транцевой кормой, такое же парусное вооружение. Даже постица исчезла – вместо неё на нижней палубе ряд портов, но не для пушек, а для весел. При достаточной ширине корабля (оптимальное соотношение около 4,5:1) необходимость выносить точку вращения весла за пределы корпуса отпала. Таким образом, галеасы практически полностью избавились от своего «галерного наследия» и стали во всём подобны парусным кораблям, кроме геометрических пропорций и того, что вместо нижней батарейной палубы имели банки гребцов. Это хоть и лишало их значительной части огневой мощи, но взамен давало свободу от ветра и возможность совершать сложные манёвры в ограниченном пространстве.

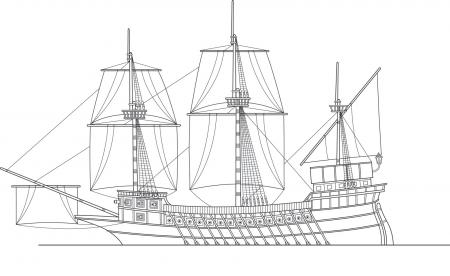

А это уже англицкий корабль XVI века.

Вместе с тем, когда в штабах менялись принципы применения флота маневр приносился в жертву огневой мощи, ничто не мешало заменить весла пушками.

Так английский галеас «Antelope» 1546 года постройки был первым в списке Рояль Нэви с этим именем. А уже в 1549 был перестроен. С него убрали вёсла, заменив гребную палубу орудийной. Получился 38-пушечный галеон, нёсший 26 тяжёлых и 12 лёгких орудий. За счёт увеличения калибра артиллерии огневая мощь корабля существенно возросла. В таком виде он служил до середины XVII века, будучи несколько раз перестроен, пока не погиб во время Гражданской войны в 1649 году.

А корабль «The Unicorn» ("Юникорн") был галеасом французской постройки, и состоял на службе в Шотландии. Он был захвачен в Фёрт-оф-Форте в 1544 году, и для усиления флота Тюдоров поступил на английскую службу. Три года спустя после того, как его изобразили в "Свитке Энтони", он был перестроен в парусный военный корабль. И это не единичные случаи.

Теперь стоит разобраться с тем, что же такое собственно «корабль». Сначала предоставим слово В.Крапивину:

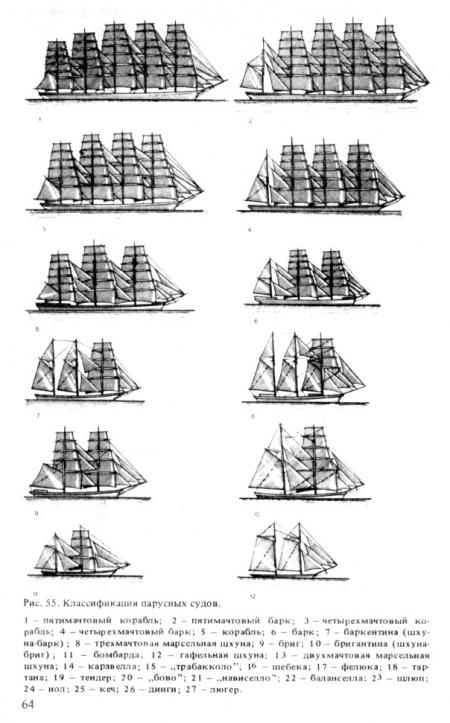

- «… таких понятий — "линейный корабль", "корвет", "шлюп" (когда речь идет о трехмачтовом судне) в характеристиках парусного вооружения нет. Это чисто военные понятия. Так назывались боевые корабли разной величины, когда военный флот был еще парусным. … а если вернуться к рассуждениям о т и п а х п а р у с н ы х к о р а б л е й, надо сказать вот что. Отличаясь друг от друга размерами и мощью артиллерийского вооружения, линейные корабли, фрегаты, корветы и шлюпы в парусном отношении были однотипны. Они все несли на себе п о л н о е к о р а б е л ь н о е п а р у с н о е в о о р у ж е н и е. Так говорят о судах, на которых не меньше трех мачт и на в с е х мачтах стоят прямые паруса (исключая, конечно, гафельный парус бизань или контр-бизань, без него не обойдешься). Надо подчеркнуть, что морские правила предписывают лишь такое судно именовать термином к о р а б л ь. Остальные парусники следует называть с у д н о. В просторечии случаются нарушения, даже среди моряков. Но мы-то сейчас говорим о строгой морской классификации. И еще одно уточнение, очень важное. Когда речь идет о парусах, к о р а б л ь и ф р е г а т — одинаковые понятия. Иначе говоря ф р е г а т — это и есть корабль, судно с полным корабельным парусным вооружением. Таким образом, по своей парусной оснастке линейные корабли, корветы и шлюпы тоже были ф р е г а т а м и. …».

Для полноты картины следует дать слово и товарищу Orazio Kurti.

Корабль может иметь более трех мачт. Фрегатом же именуется исключительно ТРЕХМАЧТОВЫЙ корабль.

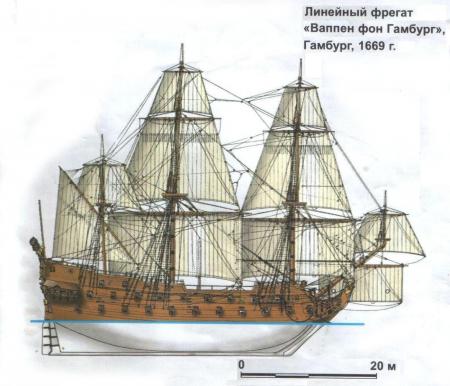

И пошло это с XVII века. Описывая это время Rafael Sabatini именует испанский сорокапушечный «Синко Льягас» и галеоном, и кораблем, и фрегатом. И ни разу не погрешил против истины. Ибо в те времена бороздили моря различные фрегаты – тяжелые, линейные, большие. Например, такие как вторая "Антилопа" 1651 года выпуска, именовавшаяся именно "большим фрегатом" и числившаяся как корабль 3 ранга. Вполне себе линейный и двухдечный. Прям как «линейный фрегат» «Ваппен фон Гамбург» 1669 года.

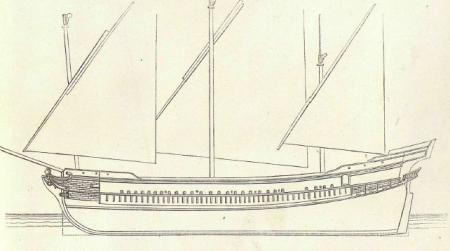

Поэтому нет ничего удивительного в том, что в конце XVII века британский королевский флот явил миру галерный фрегат.

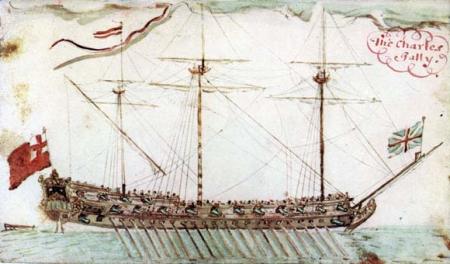

В 1676 году появились галера «Чарльз» («Charles Galley») и галера «Джеймс» («James Galley»). Английское Адмиралтейство с интервалом в более чем сто лет выдало на гора ремейк «Антилопы I». На новом техническом уровне и с парусным вооружением фрегата – три мачты с прямыми парусами. Отсюда и галера-фрегат.

«Чарльз» был спроектирован Энтони Дином младшим (Anthony Dean Jnr) и построен под руководством Финеаса Петта Третьего (Phineas Pett III) в Вулвиче.

Длина по нижней палубе составляла 134 фута, ширина – 28 футов и 6 дюймов, осадка – 8 футов 7 дюймов, и водоизмещение 492 тонны. Чарльз классифицировался как корабль 4-го ранга. Построенный в Блэкуолле Антонио Дином Младшим (Anthony Deane Jnr) «Джеймс» был немного меньше, но при тех же пропорциях нёс 30 орудий.

Аналогичным судном была и построенная в 1696 (тогда же когда и русские Азовские галеасы) галера капитана Уиллиама Кидда (William Kidd’s "Adventure Galley"), водоизмещением примерно 300 тонн, с 46-ю веслами и 34-мя пушками.

Ну а последние галеасы пилили Швеция на пару с Россией.

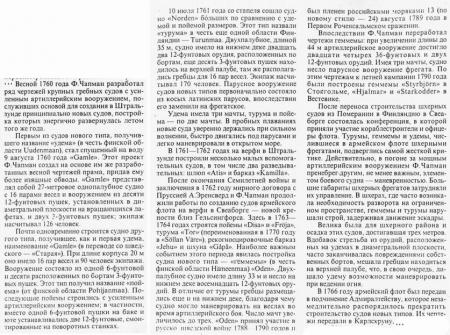

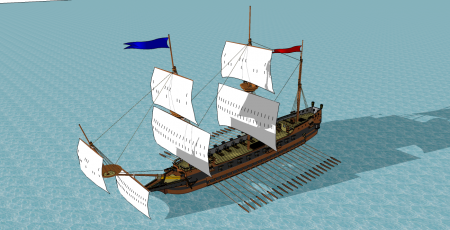

Первой отличилась Швеция. Её кораблики даже первоначально несли галерное парусное вооружение, представляя собой фактически классический средиземноморский галеас, этакую облегченную версию французского "рояля". И только при модернизации получили прямые паруса на три мачты, вместе с классификацией – skärgårdsfregatter, шхерный фрегат.

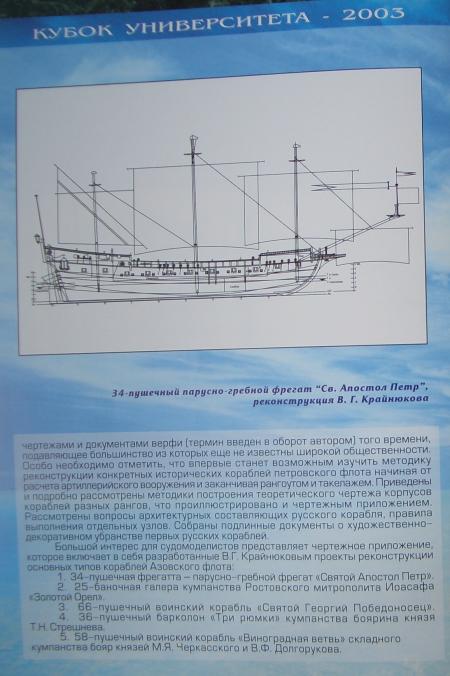

Парочка досталась России в качестве трофеев и была зачислена в Гребной флот, как «гребные фрегаты», инициировав целую серию аналогичных кораблей.

Однако их время уже безвозвратно ушло, уступая место пару и железу. И, соответственно, пароходо-фрегатам и фрегатам броненосным.

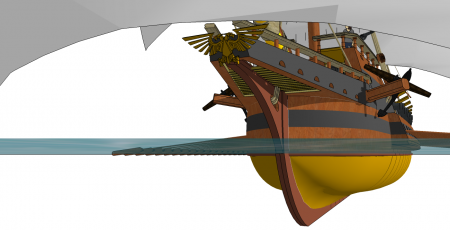

Галеас.

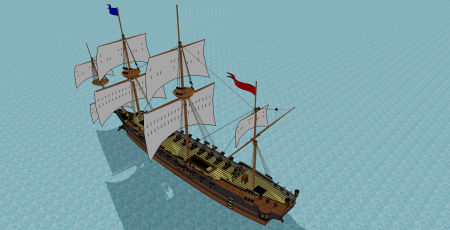

Фрегат.

Источники:

1. История русского флота Авторы: С.И. Елагин — http://books.google.ru/books?id=lLr5AgAAQBAJ&pg=PA61&lpg=PA61&dq=%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0&source=bl&ots=dN7qMWVvjk&sig=HEoaJwY2Botg6_Q9hR5ao4wU7Rk&hl=ru&sa=X&ei=D8L0U4fLA8LuyQOZ24H4Bg&ved=0CE4Q6AEwCA#v=onepage&q=%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0&f=false

2. История парусно-весельного флота. О.Данкир https://sites.google.com/site/parusnoveselnyjflot/home/vidy-sudov/galeas-ogromnaa-galera

3. http://www.randewy.ru/nk/grebfregat.html

4. http://www.randewy.ru/nk/galeas.html

5. http://www.zw-observer.narod.ru/translate/tudor1.html

6. http://www.rusf.ru/vk/book/fregat_zvenjaschiy/fregat_2_02.htm

7. http://www.rusf.ru/vk/book/fregat_zvenjaschiy/fregat_2_02.htm

8. http://tsushima.su/forums/viewtopic.php?id=6734

9. http://shipwiki.ru/parusnye_suda_p_4.html

10. http://www.pandia.ru/text/77/441/79733.php

11. http://www.hrono.ru/statii/2011/dik_flot.php

12. http://vragomor.livejournal.com/47061.html

13. http://forum.modelsworld.ru/topic12325.html

14. http://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewtopic.php?f=3&t=5670

15. Мондфельд В. Галеры от средневековья до нового времени.– М.:ООО «Фирма Издательство АСТ»; СПб.: ООО «Издательство Полигон», 2000.

16. С.В. Иванов "Галеры.Эпоха ренессанса 1470-1590".