Статья Владислава Гончарова с сайта WARSPOT.

Содержание:

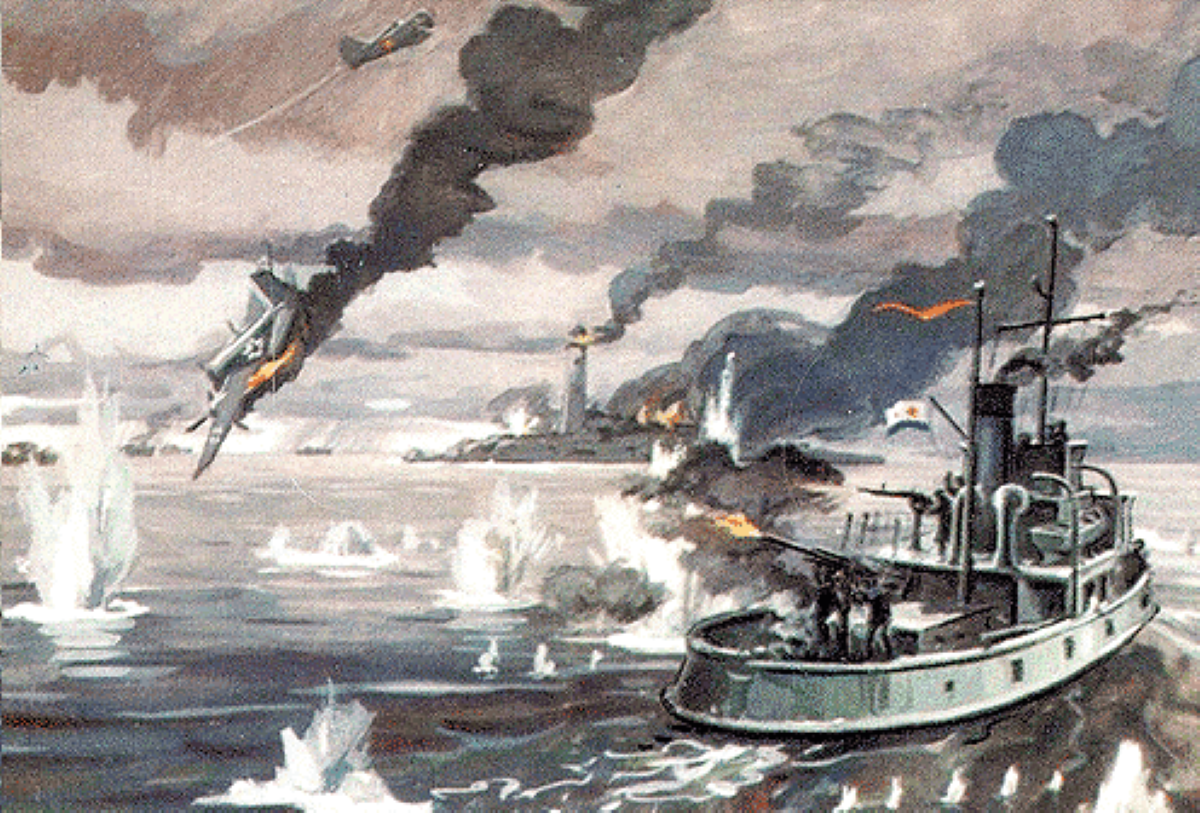

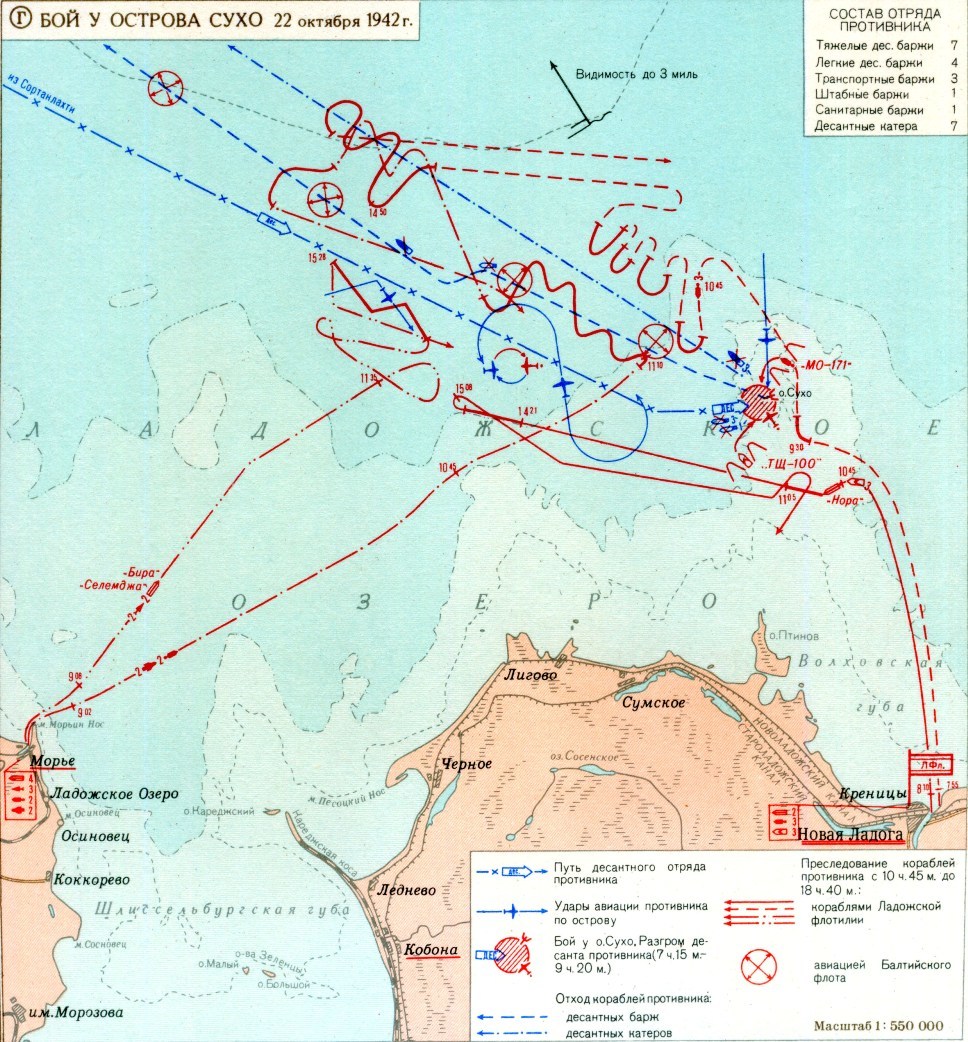

Бой на острове Сухо длился всего полчаса. Не сумев занять остров и взорвать маяк, немецкий десант отступил и погрузился на десантные паромы. Однако на этом дело не закончилось: наперерез отходящим вражеским судам с двух сторон вышли корабли Ладожской флотилии.

Флот выходит в озеро

Первое сообщение о бое штаб Ладожской флотилии получил уже в 7:20: о начавшейся на севере стрельбе сообщил сигнальный пост с острова Птинов. Радиодонесение о немецкой атаке на Сухо с катера МО-171 было получено в штабе флотилии только в 7:40. Лишь тогда стало известно, что вокруг Сухо собралось множество кораблей противника, и здесь высаживается вражеский десант.

По удивительному совпадению, на Ладожской флотилии только что закончились штабные учения по теме «Отражение десанта противника на западное побережье Ладожского озера». Учения проводились с 13 часов 21 октября и закончились в 6 часов утра 22 октября (за час до вражеской атаки), поэтому в штабе флотилии и на флагманской канонерке «Шексна» сообщение о десанте поначалу приняли за пришедшую с запозданием вводную, не преминув посмеяться над неторопливостью связистов.

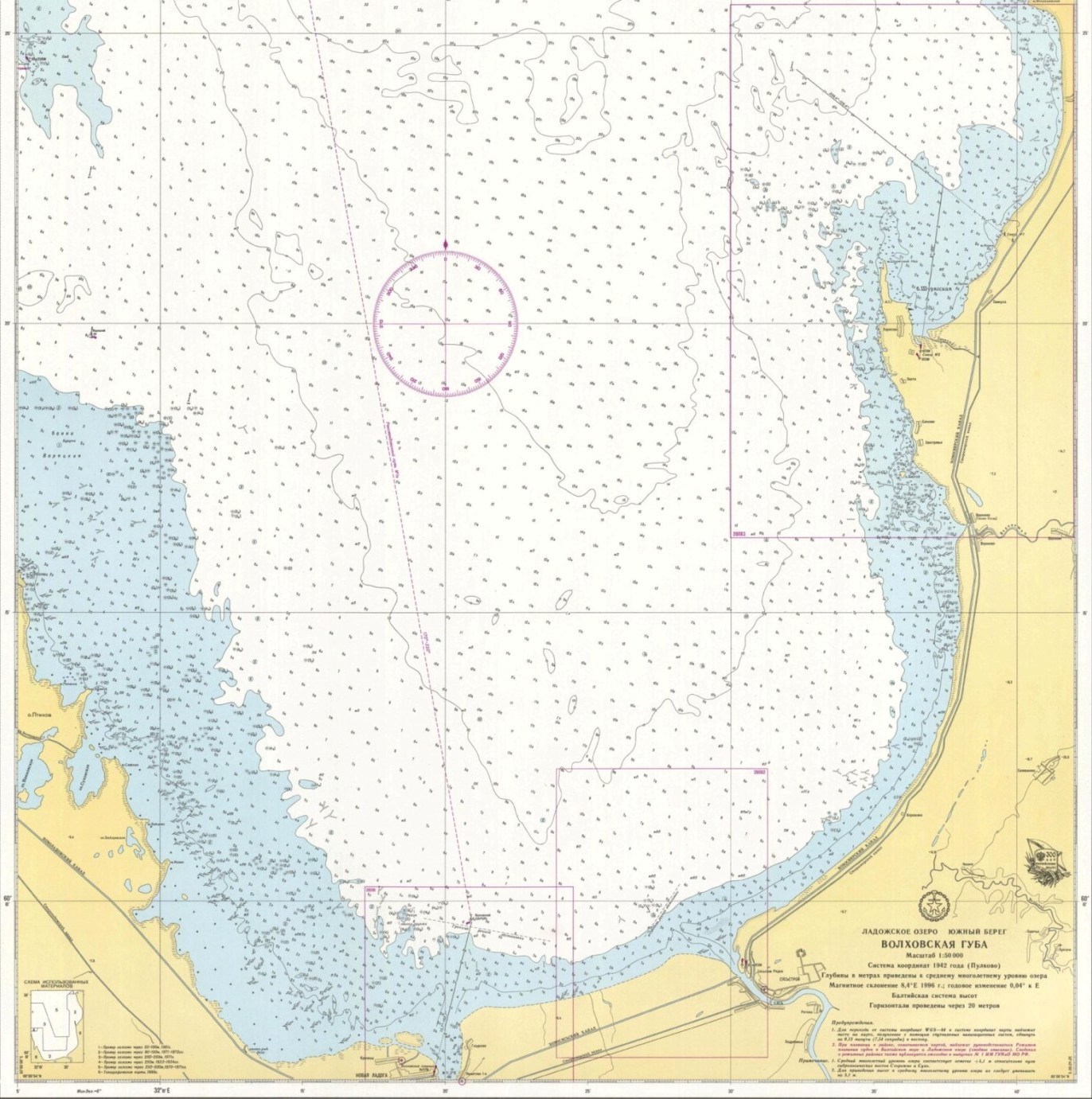

Современная навигационная карта Волховской губы. Сухская отмель и маяк Сухо — в верхнем левом углу. rspin.com

Тем не менее приказ о боевой тревоге по гарнизону Новой Ладоги был отдан уже через 7 минут — в 7:27. В 7:30 распоряжение на выход получил начальник стоявшего в Новой Ладоге отряда кораблей Охраны водного района, а в 7:35 командиру авиагруппы 61-й авиабригады было приказано выслать в район боя самолёты. В 8:02 начальник штаба флотилии сообщил в штабы 7-й, 8-й и 23-й армий, а также начальнику штаба Балтийского флота и начальнику Главного морского штаба о вражеской высадке на остров Сухо.

Уже в 7:52 с аэродрома Новая Ладога для разведки в районе Сухо поднялись четыре caмолёта И-15бис. В бой они не вступали, радиостанций не имели и лишь около 10 часов вернулись с докладом о том, что видели 14 судов противника и наблюдали перестрелку между ними и островом. Первые ударные самолёты были подняты с Новой Ладоги только в 8:47.

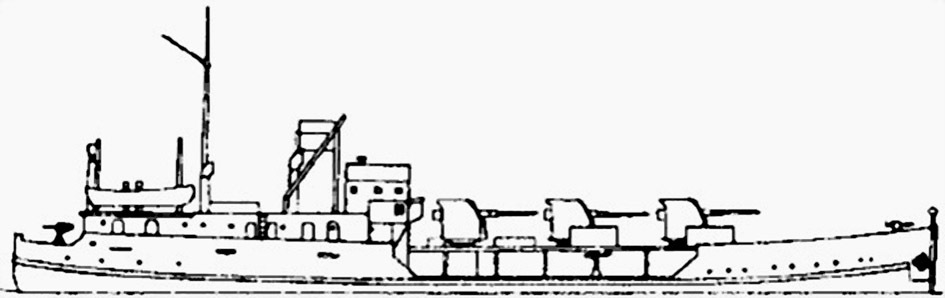

С 7:55 до 8:20 из Новой Ладоги к Сухо вышел отряд кораблей Ладожской флотилии под командованием начальника службы Охраны водного района капитана 3-го ранга П.А. Куриата в составе канонерской лодки «Нора», тральщиков ТЩ-37, ТЩ-126 и ТЩ-127, а также малых охотников МО-201, МО-205 и МО-206. Скорость канонерки составляла всего 7 узлов, поэтому быстроходные малые охотники были направлены вперёд с приказом найти и атаковать врага. Чуть позже из Новой Ладоги к острову вышел буксир «Морской лев» с ротой морских пехотинцев и группой медиков.

Основная часть Ладожской флотилии на этот момент находилась в бухте Mорьe на западном берегу озера. Здесь и в штабе Осиновецкой военно-морской базы сведения о выcaдкe дeсантa на Сухо получили лишь около 8:10, а приказ о выходе кораблей был отдан только в 8:27.

С 9:03 до 9:08 из бухты Морье вышло ядро Ладожской флотилии под командованием капитана 1-го ранга Н.Ю. Озаровского: канонерские лодки «Бира» и «Селемджа», бронекатера БК-99 и БК-100, малые охотники МО-198 и МО-214, торпедные катера ТК-61 и ТК-81 (на буксире у «Селемджи»). Катера под командованием старшего лейтенанта Н.П. Епихина ушли вперёд, имея задачей разведать обстановку в районе банок Сухо и Северная Головешка. Тихоходные канонерки строем кильватера двинулись в сторону острова Сухо, имея курс 40º и скорость 9 узлов. Ещё две канонерские лодки («Шексна» и «Бурея») оставались в резерве командующего флотилией и в бою не участвовали.

Н.Ю. Озаровский. Ладога родная. Воспоминания ветеранов Краснознамённой Ладожской флотилии. Л.: Лениздат, 1969

Примерно в это же время над островом появились советские штурмовики — восемь И-15бис из 11-го авиаполка 61-й авиабригады под прикрытием шести МиГ-3 из 12-й Краснознамённой отдельной авиационной эскадрильи 61-й авиабригады, поднявшиеся в 8:47 с аэродрома Новая Ладога. С 9:00 до 9:12 (по другим данным, до 9:20) они с 800 м атаковали вражеские корабли 50-кг бомбами. Два самолёта по ошибке атаковали катер МО-171, находившийся вместе с тральщиком №100 южнее острова Сухо, но, к счастью, промахнулись. Истребители доложили, что видели два немецких бомбардировщика Do 215 и сбили один из них. К 9:45 все машины вернулись на аэродром.

В 9:30 к острову подошли прибывшие из Новой Ладоги малые охотники МО-201, МО-205 и МО-206, в это же время возобновили огонь и орудия на самом острове Сухо. К этому времени десантные катера противника отошли за линию паромов, державшихся (по советским оценкам) в 3–3,5 км от острова и прикрывавших этот отход огнём.

«Зибели» на камнях

Тем временем у немцев начались серьёзные проблемы. Пока на острове шёл бой, немецкие паромы пытались подойти ближе к нему для более точного ведения огня (прежде всего из 20-мм автоматов). В результате вскоре после 8 часов 5 паромов из 11 сели на мель в полутора километрах к северу от острова. Видимо, это случилось из-за того, что флотилия слишком сильно взяла влево и зашла на мель, протянувшуюся севернее Сухо и отлично видную на картах. Среди выскочивших на камни оказались все четыре лёгких парома, вооружённых счетверёнными зенитными автоматами.

Тяжёлый паром №13 попал на мель при попытке спасения парома №12 к северу от острова, в то время как паромы №26 и №21 пытались вытащить паром №22, в начала боя севший на мель южнее острова и подбитый двумя снарядами. В итоге они сами застряли на камнях южной банки, при этом паром №21 получил множество осколочных повреждений.

На пароме №22 был уничтожен штурвал и разрушена приборная панель двигателей. Примерно через час экипажу удалось своими силами стащить его с камней, восстановив ход и способность маневрировать, причём для управления рулями пришлось использовать стволы от разбитого «фирлинга».

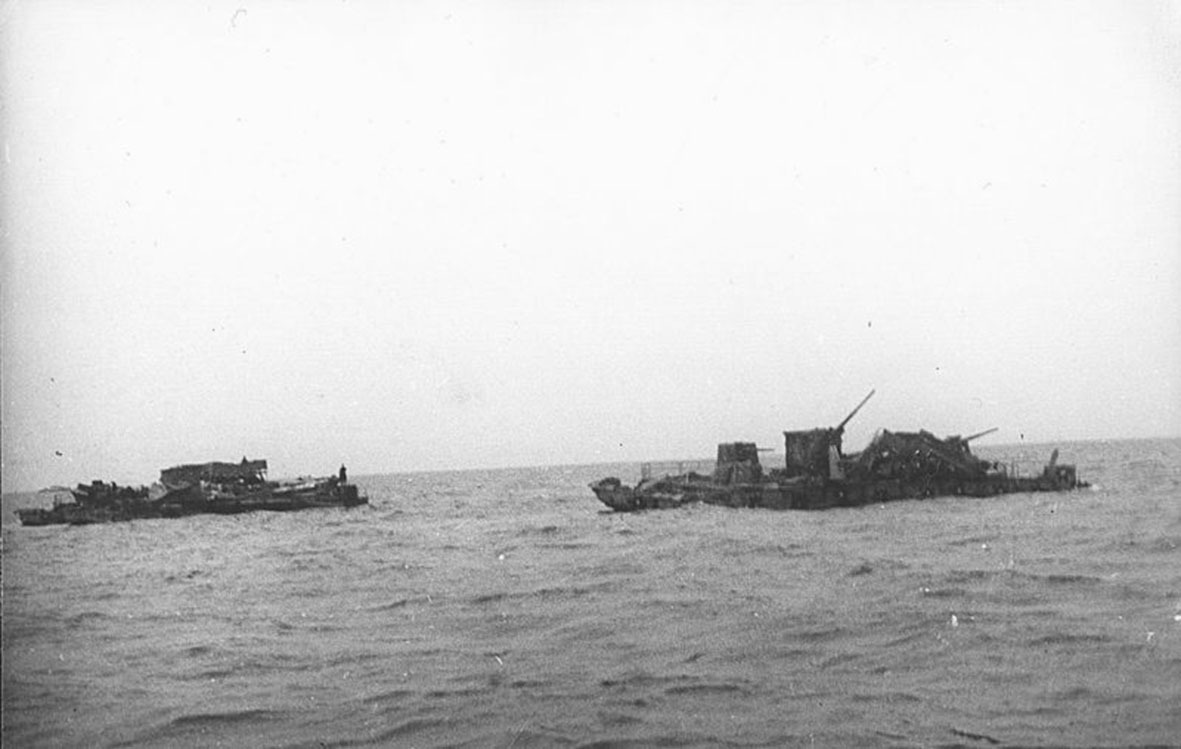

С мели удалось сняться и тяжёлому парому №21, однако лёгкий паром №26 плотно сидел на камнях южнее Сухо, а севернее острова остались паромы №12 и №13. Погода постепенно портилась, волнение усилилось до 5 баллов, и все три «Зибеля» оказались выброшены на камни. Чтобы не повторить их судьбу, остальные паромы отошли от острова. Теперь отозванные с берега штурмовые катера требовались для снятия экипажей застрявших паромов (во время этой операции они сами несколько раз садились на мель). Затем (согласно немецкому отчёту) сидевшие на камнях паромы были уничтожены подрывными зарядами и добиты огнём артиллерии.

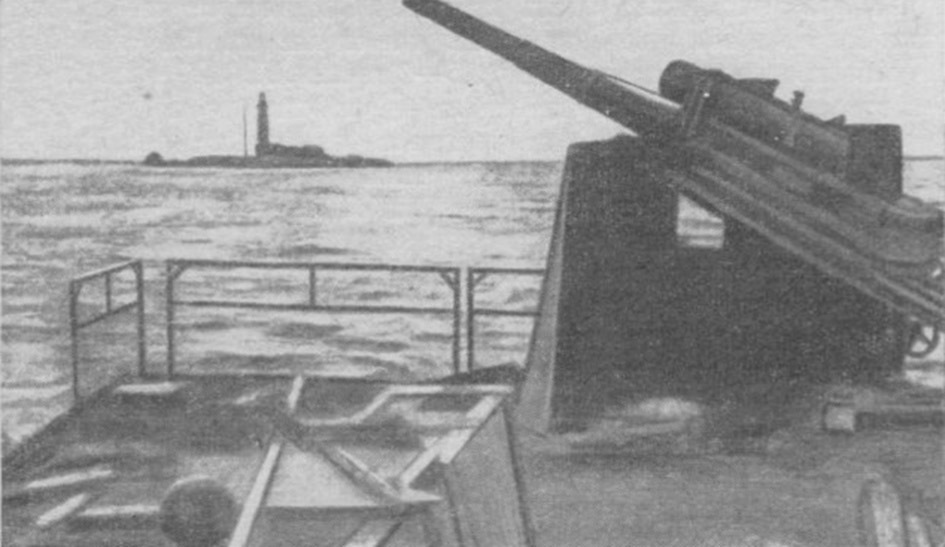

Вид на Сухо с тяжёлого парома №13, брошенного на камнях севернее острова (правого с предыдущей фотографии). В советской литературе существует ещё несколько фотографий этого парома — видимо, его также пытались снять с мели и отремонтировать. Ладога родная. Воспоминания ветеранов Краснознамённой Ладожской флотилии. Л.: Лениздат, 1969

Спасению севших на мель паромов способствовало то, что в половине девятого пошёл снег, и видимость в районе Сухо снизилась до 4 каб. Тральщик ТЩ-100 и малый охотник МО-171 прекратили огонь по врагу и возобновили его лишь в 9:02, когда немецкая флотилия уже начала отходить от острова в западном направлении. В это же время в небе появились советские самолёты. В 9:45 к Сухо вышли четыре штурмовика Ил-2 под прикрытием двух истребителей Як-1 и четырёх И-16 из 21-го авиаполка. Истребители сопровождения были связаны и атакованы шестью Me-109 (по данным немецких моряков, здесь также были четыре финских истребителя «Фиат» G.50), поэтому со штурмовиками осталось только два И-16.

В 9:55 штурмовики атаковали немецкие корабли, но в 10:15 сами были атакованы истребителями противника (по данным моряков — десятью «Мессершмиттами» и двумя «Фиатами»). В результате два штурмовика оказались сбиты, ещё один — повреждён, сел на своей территории и сгорел. Пилоты истребителей отчитались, что сбили два «Мессершмитта» и один «Фиат». После ухода штурмовиков два «Яка» остались висеть над противником как минимум до начала двенадцатого и участвовали в прикрытии следующей атаки.

В 10:15 «Зибели» начали строиться в кильватерную колонну, а затем 5-узловым ходом двинулись на северо-запад (в этом советские и немецкие данные полностью совпадают). В 10:25 (или несколько позже) их вновь атаковали четыре Ил-2 под прикрытием шести «Харрикейнов» из 3-го гвардейского авиаполка. Советские самолёты были вновь атакованы группой из десяти «Мессершмиттов» и двух «Фиатов», но на этот раз потерь не имели. Лётчики отчитались о двух сбитых и трёх поврежденных Me-109.

В 11:55 в район Сухо опять прибыла группа штурмовиков из Новой Ладоги. По докладам сторожевых катеров, в этот момент здесь находились самолёты противника, прикрывавшие свои корабли. «МиГи» сопровождения донесли, что обнаружили лишь одиночный Ju 88, атаковали и сбили его. Кроме того, между 10:57 и 11:20 немецкую флотилию атаковали три одиночных СБ, но попаданий не добились.

Согласно докладу с бомбардировщиков, на 11:06 в 10 км северо-западнее маяка Сухо наблюдались пять десантных барж и девять катеров, стоявших без хода. Ещё в 5 км далее группа из 6–8 кораблей двумя параллельными колоннами двигалась курсом 340º со скоростью 2–3 узла. Видимо, это были три транспортных, штабной и госпитальный паромы в сопровождении пары катеров, хотя по другим данным, транспортные и госпитальный паромы из-за неисправностей в двигателях отходили последними.

Канонерки вступают в бой

В 10:45 канонерка «Нора» с тремя тральщиками была уже в 9 км от острова. В 10:54 она обнаружила на дистанции 70 каб (13 км) два вражеских судна и открыла огонь из 130-мм орудий. Заметим, что из-за низких силуэтов «Зибелей» даже с мостиков канонерок они уверенно наблюдались лишь с 60 каб, поэтому стрельба «Норы» велась фактически по невидимому противнику. Укрывшись дымовой завесой, вражеские суда отошли на северо-запад, а «Нора» с тральщиками двинулась на запад — в точку рандеву с канонерками западной группы к северу от банки Северная Головешка.

Наконец, в 11:25 в бой вступили корабли западной группы — бронекатера БК-99 и БК-100, малые охотники МО-198 и МО-214. В 11:34 они сообщили на «Биру» местоположение и курс вражеских судов. Выяснилось, что немецкая эскадра идёт на 2–3 узла медленнее советских кораблей, и есть шанс её догнать. Канонерки довернули севернее и легли на курс перехвата (45°). Как вспоминал командир отряда Н.Ю. Озаровский,

«солнце было закрыто облаками. Пустынное озеро казалось тусклым и бесцветным. Мёртвая зыбь шла с севера. Дул северо-западный ветер, было холодно».

В 12:08 с «Биры» были обнаружены суда противника — они находились ровно к северу от неё и шли курсом 315° в строю кильватера. В 12:08 канонерка довернула на противника и дала первый залп с дистанции 55 каб. Немецкие корабли отвечали и уже со второго залпа добились накрытия, но из-за большого расстояния 88-мм снаряды давали слишком большое рассеивание.

В течение десяти минут боя обе стороны не имели попаданий. Тогда канонерки отвернули чуть влево и увеличили дистанцию до врага. В атаку вышли торпедные катера — результата они не добились, но и сами потерь не понесли. По немецким данным, торпедная атака имела место между 12:30 и 12:40 — были атакованы транспортные паромы Т-6 (имевший проблемы с двигателями) и Т4 (буксировавший повреждённый госпитальный паром).

В 12:30 немецкие паромы внезапно сделали поворот «все вдруг», развернувшись влево в строй фронта. Видимо, немцы пытались уменьшить дистанцию для большей точности огня, либо же отвлекали советские канонерки от группы транспортных паромов. Одновременно канонерки были безрезультатно атакованы двумя бомбардировщиками, опознанными как He 111.

«Бира» и «Селемджа» продолжали вести огонь, при этом для облегчения корректировки огня каждая обстреливала лишь одну цель. В 12:40 было достигнуто попадание в третий слева паром. «Мы видели молнийную вспышку взрыва, после которой над десантным судном возник букет дымов чёрного и белого цвета. Чёрный дым говорил о том, что горит моторное топливо, белый свидетельствовал о пожаре в стеллажах боезапаса», — пишет Озаровский.

В 12:45 вражеские паромы вновь повернули «все вдруг» вправо, опять выстроившись в кильватер на прежнем курсе. Огонь немцев по-прежнему давал накрытия, но из-за большого рассеивания в канонерки попадали лишь осколки, к тому же, немцы не могли отличать залпы разных своих кораблей и корректировать огонь. Зенитчики вообще были плохо обучены стрельбе в морском бою, хотя сами немцы заявляли о четырёх попаданиях в канонерки и о взрыве в кормовой части одной из них. Эти заявления вряд ли соответствуют действительности, так как за весь бой советская флотилия имела лишь трёх раненых: двух на канонерке «Селемджа» и одного на малом охотнике МО-198.

Погоня

Скорость советских канонерок была слишком мала, чтобы обогнать противника и охватить голову его колонны. Поэтому в 13:38 отряд Озаровского повернул вправо, приведя врага на левый траверз, чтобы задействовать все орудия для стрельбы по концевым кораблям, при этом противник лишался возможности эффективно стрелять всей колонной. В 13:40 был отмечен пожар на втором судне в немецкой колонне. Наконец, в 14:00 с канонерок заметили, что концевое десантное судно начало отставать, а вскоре совсем лишилось хода.

Вскоре отряд Озаровского был атакован двумя «Мессершмиттами», затем одиночным Ju 88, а через несколько минут на юго-востоке появился силуэт «Норы». Озаровский пишет, что с ней были тральщики, но как минимум два из них Куриат в 13:20 отправил осмотреть корабли противника, сидевшие на камнях у Сухо.

Канонерки западной группы вновь легли на курс преследования и в 14:20 обстреляли отставшую баржу из зенитных автоматов. Озаровский вспоминал:

«С близкой дистанции мы рассмотрели подбитое неприятельское судно. Оно было окрашено в тёмно-зелёный цвет, по которому были разбросаны жёлтые камуфляжные кляксы. На палубе не было ни одного человека, орудия были наведены по курсовым углам 0° и 180°. Флаг был спущен. Судно, по-видимому, получило попадание снарядом в один или два мотора и было покинуто личным составом. Мы прекратили по нему огонь».

Из штаба Ладожской флотилии приказали взять брошенный паром на буксир и тральщиком оттащить его в Новую Ладогу. Но ещё до приказа артиллеристы «Норы», раздосадованные тем, что им не удалось поучаствовать в настоящем морском бою, практически в упор расстреляли потенциальный трофей.

«Через несколько минут это судно было добито и взорвано артиллерийским огнём канонерской лодки „Нора” и одного из бронекатеров группы Епихина»,

— пишет Озаровский. По немецким отчётам, это был тяжёлый паром №21. В некоторых немецких описаниях он проходит как №26, что неверно: Озаровский описывает его как тяжёлый с 88-мм орудиями, в то время как лёгкий паром №26 с «фирлингами» остался на камнях южнее Сухо и впоследствии был отремонтирован советскими моряками.

В бою за Сухо паром №21 не имел прямых попаданий, но из-за посадки на мель и множественных осколочных пробоин в понтонах получил течь, и в 9:17 его команда перебралась на другой паром. №21 был взят на буксир, но осушительная помпа на нём вышла из строя, и он постепенно набирал воду. В конце концов немцам пришлось его бросить, чтобы он не сковывал ход флотилии. Немцы утверждали, что добили судно 88-мм орудиями с паромов №11 и №23, после чего на нём сдетонировал боезапас и взорвалось топливо; вплоть до 14:30 (по Москве) он якобы наблюдался за кормой «в виде пылающего факела».

Судя по всему, именно этот паром (с заводским номером 156) был найден в апреле 2014 года на дне Ладоги лежащим килем вверх на глубине 35 м. По описанию опускавшихся к нему аквалангистов, паром имеет множественные пробоины, а его надстройка сильно разрушена и действительно несёт следы пожара.

Тогда же был потерян пехотный катер №6, он шёл на буксире у парома №26 и, скорее всего, просто отвязался. Немцы сообщают, что около 13 часов по Берлину видели, как русские утаскивают его на буксире. Судя по всей остальной хронологии боя, этот эпизод имел место несколько позже. Катер был подобран МО-214 лейтенанта Богданова и оказался ценным трофеем, поскольку был переоборудован в плавучую механическую мастерскую.

Канонерки прекращают преследование

В 14:45 расстояние до противника сократилась до 45 каб — падения немецких снарядов вновь стали настолько кучными, что Озаровскому пришлось вновь увеличить дистанцию; вдобавок «Селемджа» начала отставать от флагмана. В 15:08 немецкие корабли были атакованы группой советских штурмовиков — это были десять И-15бис из 11-го авиаполка под прикрытием четырёх МиГ-3 из 12-й эскадрильи. Лётчики отчитались о попаданиях бомб и реактивных снарядов в три баржи, на одной из которых наблюдался сильный взрыв. Кроме того, четыре баржи были подожжены пулемётным огнём. Истребители претендовали на потопление двух десантных катеров.

Уже после штурмовки советские истребители вступили в бой с шестью «Мессершмиттами» и двумя самолётами, опознанными как тип «Капрони». Было заявлено об уничтожении трёх Me-109, причём на один из них претендовали штурмовики; по утверждению Озаровского, падение двух «Мессершмиттов» видели с кораблей, во вражеском строю стало на одно судно меньше, а на нескольких других вспыхнули пожары. Советская группа потеряла два И-15бис, ещё два вернулись с повреждениями.

Тем временем около 14:30 группа штурмовиков из Новой Ладоги (шесть И-15бис и два Ил-2 под прикрытием шести И-16) появилась у вражеского берега в районе бухты Саунаниеми. В 14:45 штурмовики атаковали обнаруженные в озере суда (возможно, транспортную группу), но при этом сами были атакованы группой вражеских самолётов (в общей сложности одиннадцать «Фиатов» и два «Мессершмитта»). За 15 минут боя советские лётчики (по их докладам) сбили два «Фиата» и один «Мессершмитт» без потерь со своей стороны. Кроме того, в 14:40 пять И-16 безрезультатно атаковали два самолёта, пытавшиеся бомбить советские корабли и опознанные как Do 217. В 15:15 два И-16 из 21-го авиаполка встретились с двумя Me-109 и, по докладу лётчиков, сбили один из них.

В 15:15 с канонерок наблюдали, как взорвалось и затонуло ещё одно вражеское судно. Но к этому времени на «Бире» стал подходить к концу 130-мм боекомплект, и в 15:28 канонерка прекратила стрельбу, развернувшись и выйдя из боя. «Нора» и «Селемджа» вышли из боя ещё раньше. К этому времени немецкие суда находились на меридиане острова Коневец, советские канонерки — в 8 км севернее, заметно приблизившись к вражеским аэродромам.

Около 16 часов канонерки развернулись на обратный курс и к вечеру подошли к маяку Сухо, где в 22 часа началась перегрузка угля с «Биры» на «Селемджу». Бой у острова Сухо завершился. В ночь на 23 октября (в 4:15 по Москве) немецкие паромы возвратились на свои базы.

Итоги боя и потери сторон

Согласно немецким отчётам, в ближнем бою десанту удалось уничтожить бо́льшую часть гарнизона острова — это хвастливое заявление крайне далеко от реальности. На самом деле гарнизон потерял 15 человек: 7 убитыми, 6 захваченными в плен и 2 умершими от ран; ещё 21 боец был ранен. Кроме того, на кораблях во время последующего артиллерийского боя были ранены три моряка.

Немецкие потери оказались заметно больше: только в ходе боя за остров погибло и пропало без вести 22 человека, а ещё 43 было ранено (22 тяжело и 21 легко). В ходе последующей перестрелки с кораблями Ладожской флотилии был убит ещё 1 человек и ранено 14, причём двое раненых после боя находились при смерти. Таким образом, общие потери немцев за операцию могли достигнуть 25 погибших и 55 раненых.

Полковник Ярвинен вручает награды отличившимся в нападении на остров Сухо. Сортанлахти, 29 октября 1942 года. На заднем плане — подполковник Зибель. forum.aroundspb.ru

Немецкая флотилия потеряла четыре десантных парома и как минимум один десантный катер. Советские моряки и авиация отчитались об уничтожении четырёх паромов и аж одиннадцати катеров, ещё одна баржа числилась подбитой. Авиация записала себе на счёт восемь «Мессершмиттов», пять «Фиатов», один Ju 88 и два Do 215. Немцы и финны заявили, что им удалось сбить 20 самолётов: на 11 претендовали немцы, на 4 — финны, ещё на 5 — экипажи паромов. В действительности советские потери составили четыре Ил-2 и два И-15бис (по другим данным, И-153).

В целом бой за остров оказался более удачным, чем последующее преследование врага, особенно болезненными были потери в самолётах. К сожалению, данных по реальным потерям немецкой и финской авиации нам найти не удалось.

Серьёзным достижением советской стороны стал захват двух судов — штурмового катера J-6 и парома типа «Зибель» (№26, севшего на мель южнее острова). В августе 1943 года, после ремонта, паром был введён в строй как ДБ-51. Был шанс захватить и дотащить до Новой Ладоги ещё один паром, №21, но артиллеристы «Норы» неосторожно потопили его. Ещё два «Зибеля», оставшиеся на камнях севернее острова, были настолько разрушены, что снимать и ремонтировать их не стали.

Источники и литература

- Хроника Великой Отечественной войны Советского Союза на Балтийском море и Ладожском озере. Выпуск III, часть 2 (1 сентября-31 декабря 1942 г). М.: Воениздат, 1949

- Боевая летопись Военно-морского флота. 1941-1942. М.: Воениздат, 1992

- В. М. Ковальчук. Ленинград и Большая Земля. Л.: Наука, 1975

- Ладога родная. Воспоминания ветеранов Краснознаменной Ладожской флотилии. Л.: Лениздат, 1969

- В. С. Чероков. Для тебя, Ленинград! М.: Воениздат, 1978

- В. С. Чероков. Противодесантная операция у о. Сухо // Оборона Прибалтики и Ленинграда 1941-1944. М.: Наука, 1990

- Николай Озаровский. Линкоры Ладоги. Забытая Дорога Жизни, 1941-1943. СПб.: Историко-культурный центр Карельского перешейка, 2015

- М. В. Зефиров, Н. Н. Баженов, Д. М. Дегтев. Цель – корабли. Противостояние Люфтваффе и советского Балтийского флота. М.: АСТ, АСТ Москва, Хранитель, 2008

- Юрг Майстер. Восточный фронт – война на море 1941-1945 гг. М.: Эксмо, 2005

- Материалы форума «Окрестности Петербурга»: http://www.forum.aroundspb.ru

- Материалы форума «Фортотвед»: http://fortoved.ru/forum

- Finnish Navy in World War II: http://kotisivut.fonet.fi/~aromaa/Navygallery/

- http://www.baltinfo.ru/

источник: https://warspot.ru/13869-konets-operatsii-brazil