И вновь напильником по Российскому императорскому, или двенадцатидюймовый сверхдредноут

Давным-давно, в цикле «Российский императорский флот 1905-1917» Ваш покорный слуга попытался построить куда более мощный нежели в РИ флот (сверхдредноуты!) в пределах фактически выделенных на него фондов из нашей с Вами реальности. Попытка получилась так себе – по сумме уложиться удалось, но вот графики финансирования безбожно сдвинулись влево. Предлагаемая Вашему вниманию альтернативочка исправляет недостаток – попадать будем и в сумму и в график, а 356-мм супердредноуты… без них обойдемся:))

Эта история началась в 1903 году, когда русский флот спешно завершал программу судостроения 1898-1905 гг. Последним броненосцем этой программы стал «Слава», заложенный в ноябре 1902 года, но теперь флоту следовало представить новую, двадцатилетнюю программу развития и для нее, конечно, следовало разработать новый тип броненосца, который вберет в себя все лучшее, что только могла предложить наука и техника.

Вот только в январе 1903 г никакой программы еще составлено не было, никаких проектов не было тоже, зато угроза простоя стапелей была реальна. Что, как отмечалось премудрыми государственными мужами, могло повести к весьма нежелательным последствиям, включая и возможные забастовки рабочих. Удивительно, но даже государь-анператор, внезапно проявив поразительную государственную мудрость, своей рукой начертал резолюцию о недопустимости перерыва в кораблестроении, ибо это наихудшим образом сказывается на мощи государства. Морское министерство, с удивлением обнаружив, что ему срочно нужно вновь чего-то там разрабатывать, сходу предложило строить четверку броненосцев типа «Бородино» — два для Балтики и столько же для Черного моря. Конечно, такая идея была совершенно неудовлетворительной: броненосцы этого типа отличались большой строительной перегрузкой и уже не находились на пике прогресса, но с другой стороны, разработка нового проекта грозила затянуться и тогда в 1903 году вообще никаких броненосцев заложено не будет.

По итогам не слишком бурных прений, 20 января Государь утвердил некий компромисс: на Балтике заложить шестой броненосец типа «Бородино», морскому ведомству разработать проект нового броненосца в 16 500 тонн для Балтики, а заодно уж и определить подходящий тип броненосца для Черного моря. Министерству финансов поручено было изыскать фонды под закладку четырех броненосцев в 1903 году, и этого должно было хватить с преизлихом, поскольку сомнительно было, что неспешное морское министерство успеет составить проекты в текущем году. Ну да чем морской чорт не шутит.

Вот так и получилось, что в марте 1903 года на Галерном островке заложен был «Святой равноапостольный князь Владимир» типа «Бородино».

А вот дело с 16500-тонными броненосцами не заладилось – никакого проекта в 1903 году сделать не удалось, так что закладка новейших броненосцев плавно перетекла на 1904 год. Но тут громыхнула русско-японская война, и балтийским броненосцам (в отличие от черноморской пары) опять не повезло – средства на их постройку были отложены на приобретение чилийских броненосных крейсеров. Впрочем, покупка не сложилась, так что два броненосца совсем уже собрались строить. Но грянуло Цусимское сражение, в котором погиб цвет Балтийского флота, генерал-адмирал подал в отставку, и вышло так, что ни с какой стороны было уже не до закладки новых броненосцев. Денег в бюджете после отнюдь не победоносной войны было немного, внутриполитический момент не благоприятствовал, да и следовало переработать конструкцию кораблей с учетом военного опыта.

В целом же проект «Андрея Первозванного» (так решено было наречь первый 16 500-тонный броненосец) претерпел рекордное в российском императорском флоте количество изменений. Сперва его планировали как увеличенный «Бородино», но с 203-мм орудиями в шести башнях вместо 152-мм. Потом долго пересматривали его защиту, упрочили главный бронепояс до 216 мм, зачем-то уменьшили мореходность, перенесли часть 203-мм орудий в казематы, довели их общее количество до 14, усилили противоминный калибр с 75-мм до 120-мм, в таком виде попробовали уже предложить к постройке на 1905 год, но на этот раз денег не дали. А затем подоспел анализ морских сражений русско-японской войны и стало ясно, что проект сильно устарел.

Основной претензией было то, что 203-мм пушки в качестве второго калибра слишком слабы, кроме того моряки требовали скорости хотя бы 19 узлов. Тогда проект переработали с заменой четырнадцати 203-мм пушек на восемь 254-мм, расположенных в четыре башнях аналогично 203-мм башням предыдущего проекта, но водоизмещение резко поползло вверх, не умещаясь более в старые теоретические чертежи и конструкцию корпуса пришлось пересматривать чуть более, чем полностью. С этим справились достаточно быстро, но тут кто-то наконец обратил внимание, что негоже на корабль, который будет заложен никак не ранее 1906 года, ставить старую 305-мм/40 артиллерию главного калибра, тем более что вовсю разрабатываются новые и куда более мощные пушки. Проект переработали под четыре новейших 305-мм/52 обуховки, но тут выяснилось, что 216-мм бронепояс с учетом скосов нижней палубы хотя и обеспечивает приемлемую защиту от новых орудий на 50-60 кбт, но все же как-то узковат, а вот 127-мм броня выше будет легко пробиваться 305-мм бронебойными снарядами… в общем, бронирование требовалось пересматривать в очередной раз. По итогам пересмотра броненосец должен был получить 216-мм бронепояс аж пятиметровой высоты, водоизмещение перебралось уже за 19 000 тонн и стало ясно, что без переоборудования стапелей корабли не построить. Соответствующие кредиты были выделены и на Балтийском заводе закипела работа, причем закладка кораблей планировалась на весну 1907 года, но … грянул британский «Дредноут» и стало ясно, что «Андрей» опять устарел еще до закладки.

Конечно, корабль спешно попытались перепроектировать в очередной раз: предполагалось заменить паровые машины на турбины, довести скорость до 21 узла и поменять 254-мм башни на 305-мм/52, получив тем самым на выходе нечто «Нассау»-подобное, но вскоре стало ясно, что значительно проще будет с нуля изготовить новый проект. Тем более, что моряки категорически не одобрили такое расположение 12-дм орудий, при котором из 12 пушек в бортовом залпе будут участвовать только восемь.

Вот так последний русский броненосец умер, не успев родиться, а Российский императорский оказался в интересной ситуации.

С войны на Балтику вернулись эскадренные броненосцы «Цесаревич», «Ретвизан» и «Победа», которые сумели уйти в нейтральные порты после неудачного прорыва Витгефта во Владивосток. Особенно повезло «Ретвизану» — незадолго до выхода эскадры на прорыв, японский снаряд с осадных батарей, угодивший в носовую часть корабля, раскололся о броню (видимо, производственный брак). Если б он угодил чуть ниже и разорвался, корабль получил бы изрядную течь и даже его выход в море оказался под угрозой, а так – уберегла Царица Небесная. Не меньше повезло и броненосному крейсеру «Баян», умудрившемуся незадолго до описываемых событий стукнуться о японскую мину, которая также, по счастью, на взорвалась. Так что из крейсеров с Дальнего пришли «Баян», «Россия», «Громобой», «Богатырь», «Олег», «Аскольд», «Изумруд» (которого героический барон Ферзен таки привел во Владивосток) и «Жемчуг», а вот «Алмаз», «Диану» и «Аврору» и оставили во Владивостоке – какие-то морские силы все же требовалось сохранять и там.

В итоге, к 1907 г Балтфлот располагал 1-ой бригадой линейных кораблей в составе «Цесаревича», «Ретвизана», «Славы» и «Владимира». Четыре линкора образовали весьма однородное соединение, чего, увы, нельзя было сказать о крейсерах. В первую бригаду крейсеров вошли «Победа» (разжалованная до звания броненосного крейсера), «Россия» и «Громобой». Вторую крейсерскую бригаду составили «Олег», «Богатырь», «Аскольд» да «Баян». Два скорохода – «Изумруд» с «Жемчугом» в отдельную бригаду не выделяли, а придали линкорам в качестве мальчиков на побегушках.

Но что было намного печальнее, так это то, что верфи стояли совсем без работы – «Слава» и «Владимир» были закончены постройкой, а кроме них делались только миноносцы типов «Доброволец», этих строили 20 штук, но только и их строительство уже завершалось. С этим нужно было что-то делать, но только что? Денег в казне было немного, да и проекты кораблей предстояло еще разработать, но вот одно было ясно неукоснительно. Будущие линейные корабли должны были получать турбинные энергетические установки, а опыта их эксплуатации у флота не было. Оттого решено было заложить пару небольших корабликов, коих попервоначалу обозвали «учебными кораблями-быстроходными минными заградителями». Идея заключалась в том, чтобы получить пару турбинных кораблей для приобретения опыта эксплуатации и обучения машинных команд линкоров. А кроме того, предполагалось, что небольшой быстроходный кораблик такого типа будет хорош в постановке минных заграждений у берегов неприятеля. Память о неоспоримом успехе русского минного оружия, отправившего на дно два японских броненосца, конечно дала о себе знать, да и мастеровых нужно было занять какой-никакой работой, а потому идея получила финансирование.

За проектом обратились к немцам, и как-то смогли убедить их представить проект на основе новейшего на тот момент крейсера «Кольберг». Слегка откорректировав его под свою специфику, в самом начале 1908 года заложили «Графа Муравьева-Амурского» и «Адмирала Невельского». В качестве главного калибра определили восемь орудий 152-мм/50, тут никакого выбора не было. Старые 120-мм и 152-мм канэ не годились, а для новейших дредноутов противоминная артиллерия даже калибром была еще не определена – кто говорил о 102-мм, кто о 120-мм, кто о 130-мм и к разработке артсистемы еще не приступали. В то же время новейшие 152-мм/50 как раз пребывали в стадии разработки для мониторов типа «Шквал», оружие должно было получиться достаточно мощным и опасным для быстроходных неприятельских легких крейсеров, с которыми «учебному минзагу» в случае чего пришлось бы «переведываться» на отходе.

Параллельно кипели дредноутные дискуссии. В 1906 г МГШ и МТК хотели корабль весом 19-20 тыс. тонн со скоростью 21-22 узла, несущий 8-10 двенадцатидюймовок и броню не менее 203 мм. В 1907 году взгляды стали куда более разумными – 22 300 тонн, 21 узел, 305-мм бронепояс, 10 305-мм/52. Но скоро выяснилось, что подобной толщины бронепояс никак не вписывается в 22,3 тыс. тонн нормального водоизмещения, поэтому его сократили до 254 мм.

Изначально предполагалось, что корабль будет оснащен пятью двухорудийными башнями, но затем поступило технически обоснованное предложение ставить трехорудийные. Тогда и определился окончательный состав вооружения – 12 305-мм/52 в четырех трехорудийных башнях и 16 130-мм пушек в казематах. Скорость установили в 21,75 узла при номинальной мощности машин (без форсирования), а предельное водоизмещение – в 23 000 т.

Однако представленные на конкурс проекты совершенно не радовали. Наиболее проработанным оказался проект Балтийского завода, и он более-менее вписался в требуемые веса (23 328 т) и развивал требуемую скорость, но защита была… не совсем тем, чего бы хотелось адмиралам. Главный бронепояс из 225 мм плит пятиметровой высоты был неплох – расчеты бронепробиваемости новейшим двенадцатидюймовым 331,7-кг послецусимским снарядом показывали, что на 60 кбт он таковой брони не пробьет. А если и пробьет, то снаряд бубухнет сразу после пробоя плиты или в процессе оного – и тогда скосы и бронепереборки линкора отразят удар осколков.

Но лобовые плиты башен – 203 мм, барбеты над верхней палубой – 152 мм, ниже – 75 мм… конечно, чтобы добраться до 75-мм бронестенки, снаряду нужно было сперва пробить верхний бронепояс (125 мм), потом бронеперегородку (37,5 мм) – но все же, но все же… Одним словом, хотелось большего. Так что решили довести лобовую броню и стенки башен до 250 мм (вместо 203 мм), крышу – до 100 мм (вместо 75 мм), барбет над верхней палубой – до 250 мм (вместо 152 мм), а ниже – до 152 мм (вместо 75 мм у средних башен) и до 175 мм (вместо 125 мм) у носовой и кормовой. Толщину главного бронепояса довели до 254 мм.

Вот только вращающаяся часть башен потяжелела на 313 т (все четыре башни, конечно), барбеты прибавили еще 243 тонны, а дополнительные 29 мм бронепояса добавили 270 т и это было неприемлемо – нужно было чем-то жертвовать. Решено было отказаться от 37,5-мм бронепереборки между верхней и средней палубами, а заодно уж ослабить пояс в оконечностях со 125 до 100 мм – все это позволило сэкономить почти 321 тонну, и с учетом этого общий перевес брони относительно первоначального проекта составил 505 тонн. С учетом веса корпусных конструкций водоизмещение будущего дредноута скакнуло с 23 328 т до 23 972,4 т. Подумали было сократить толщину верхнего бронепояса со 125 мм до 100 мм, но потом махнули рукой – все же этот дюйм участвовал и в защите барбетов, так что отказываться от него не хотелось.

На скорости корабля все это отразилось не слишком плохо – во всяком случае 21,5 уз без форсировки котлов дредноут должен был развить. Так что увеличение водоизмещения до 24 000 сочли приемлемым компромиссом, и в самом начале 1909 года 4 линкора типа «Севастополь» встали на стапеля.

Новая политика Морского министерства произвела и на Думу, и на министерство финансов большое впечатление. Нет, конечно, под влиянием Цусимы на моряков все еще смотрели косо, но все же признавали огромный прогресс в деле строительства военно-морских сил. Финансисты особо отмечали добровольный отказ Морского министерства от закладки новых тяжелых кораблей в период 1904-08 гг, в то время, когда страна особенно нуждалась в деньгах, хотя моряки могли и затребовать, и получить некоторые фонды. Отмечалось также желание приступить к строительству нового флота только после скрупулезного учета всех предыдущих ошибок, повлекших разгром в морской войне с Японией, а также и новая, разумная система строительства флота эскадрами. Все это говорило о новом облике и большой распорядительности Морского министерства, но кроме этого учитывалось и бедственное положение судостроительной промышленности, оставшейся без заказов и перебивающейся небольшими суммами на реконструкцию производств, возникшей безработицей среди квалифицированных рабочих и т.д. А посему решено было пожелания моряков о строительстве первой дредноутной эскадры удовлетворить и деньги на то предоставлять без промедления.

Тем не менее, несмотря на бесперебойное финансирование, дело было крайне непростым – такого большого строительства балтийские верфи еще не затевали. Все было новым и ранее неиспробованным – диковинные трехорудийные башни, турбины, чудовищных размеров бронеплиты… В итоге первая четверка русских дредноутов вступила в строй только летом-осенью 1913 года.

Но это было позже – а пока Морское министерство, едва переведя дух от успеха в деле выбивания денег на строительство балтийских дредноутов, вдруг обнаружило, что тучи сгустились там, где их давно не ждали. В 1910 г. Турция вдруг изъявила желание вывести свой флот из состояния многолетнего маразма, объявив о скором приобретении за границей трех дредноутов новейшей конструкции.

Сперва кто-то распустил слух, что турки сговариваются с англичанами о поставке им трех дредноутов по типу «Колоссус». Большого страха эти корабли с 305-мм артиллерией и броней до 280 мм не внушали – в МГШ вполне справедливо рассудили, что против такого противника и небольшой переделки балтийского проекта будет достаточно. Скорость традиционно для кораблей Черноморского флота сделали ниже, хорошо хоть на пол-узла, а не на два, как в эпоху эскадренных броненосцев. За счет применения более легкой энергетической установки немного улучшили бронирование – так, толщину бронепояса довели до 262,5 мм и еще кое-какие мелочи. Внешне корабли получались весьма похожими на «балтийцев» — только ледокольный форштевень убрали, да вторую башню развернули стволами в нос – вместо 25 котлов на «балтийцах», «черноморцам» положено было всего лишь 20 (что обеспечивало 27 тыс. л.с.)и такая компоновка башен и котельных отделений выглядела удобнее.

Однако благодушию Морского министерства вскоре пришел конец. Турция желала именно НОВЕЙШИЕ дредноуты, а таковыми на тот момент являлись британские сверхдредноуты с 343-мм артиллерией типа «Орион», заложенные в 1909-1910 гг. и это сильно меняло дело. В Морском ведомстве уже заказали разработку нового, 356-мм орудия и логично было бы противопоставить османским линкорам собственные дредноуты с пушками такого калибра. Но возникала одна, очень большая проблема.

Дело в том, что русские артиллеристы решили отказаться от концепции «легкий снаряд – высокая начальная скорость» в пользу более тяжелого снаряда, так что идея о создании новых крупнокалиберных орудий застала разработчиков артсистем врасплох – как раз в это время шло проектирование новых, более чем 470-кг снарядов для 305-мм/52 пушек новейших дредноутов. Дело это оказалось весьма непростым, так что на начало 1910 г никакого проекта 356-мм артситсем не существовало в природе. И ждать, когда появятся новейшие четырнадцатидюймовки, означало отложить закладку черноморских дредноутов как минимум до 1912, но скорее – до 1913 года, что было совершенно неприемлемо. Ведь если турки изыщут средства, то к этому времени все три их 343-мм сверхдредноута уже могут оказаться в составе флота, гарантируя подавляющее превосходство над старыми броненосцами русских.

Конечно, 305-мм дредноуты можно было бы закладывать хоть сейчас, но как сделать их такими, чтобы они смогли противостоять в бою новейшим сверхдредноутам британского проекта? И можно ли было вообще это сделать?

Засели за расчеты. Высчитали, что 476-кг 305-мм снаряд будет пробивать на 60 кбт 325 мм брони Круппа, в то время как 567-кг снаряд 343-мм орудия на той же дистанции будет пробивать 343-мм броню, т.е. баллистические качества русской 305-мм и английской 343-мм пушек примерно равны. (Именно такой расчет был сделан специалистами МГШ в нашей с Вами реальности. Что британский снаряд будет весить 635 кг – не знали, как не знали и того, что итоговый вес 305-мм снаряда составит не 476, а 470,9 кг– прим. автора). Для 40 кбт значения бронепробиваемости русского и английского орудий составили 447 и 465 мм, а для 80 кбт – 229 и 246 мм соответственно.

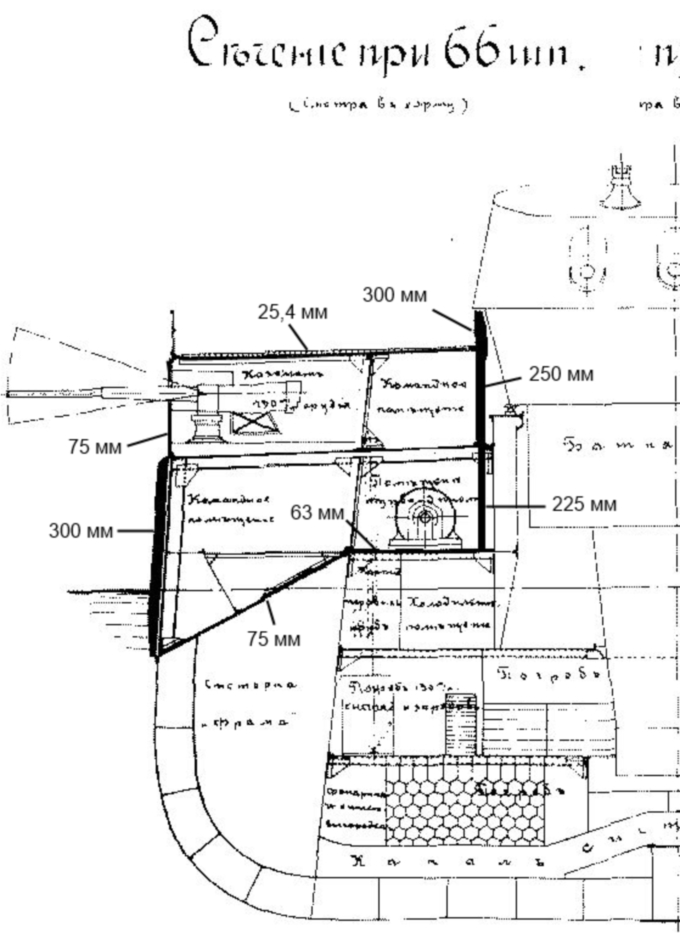

Получалось, что для надежной защиты следовало защищать корабль 350 мм броней, но что за гигант получился бы тогда? Посовещавшись, остановились на 300 мм, как наиболее мощной для самых защищенных частей корабля. Согласно расчетам, такая броня не пробивалась бы 343-мм снарядом начиная примерно с 68 кбт, так что решено было дать указания командирам вести бой на 70 кбт — с учетом прогресса в артиллерии такая дистанция представлялась вполне приемлемой для решительного боя. В итоге схема бронирования новейших дредноутов выглядела так:

Некоторое удивление вызывает совершенно «неубиваемая» защита нижней части подачных труб от средней до нижней палубы (300 мм бронепояс + 225 мм подачной трубы), но тут все просто – на увеличившихся дистанциях боя можно было ожидать попадания снаряда через 75-мм каземат, или даже через верхнюю палубу, если корабль оказался повернут носом или кормой к неприятелю.

главный бортовой броневой пояс:

в средней части 300

в носу/корме 100—200

верхний пояс (казематы) 75

верхняя палуба 25,4

нижняя палуба/скосы 63/75

башни главного калибра:

лоб 300

бок и крыша 200

подачные трубы 225—250 —300

боевая рубка: вертикальная часть/крыша 400/250

Долго думали над противоминной переборкой, и даже провели опыты, срочно изготовив подходящие отсеки. Но оказалось, что подрыв 120 кг мелинита (как раз в это время для нужд русского флота проектировали торпеду с зарядом в 100 кг, и понятно было, что это не предел для торпедного оружия) эту самую перегородку корежит, причем — весьма сильно. Как выяснилось, 63 мм броня «не держит» такого удара – прогибается, вминается, и все равно вызывает обширные затопления (эти испытания были в РИ – прим авт). Соответственно, для надежной защиты потребовалась бы бронепереборка еще большей толщины, но даже и 63 мм грозилась увеличить водоизмещение примерно на тысячу тонн – а оно и так лезло вверх, совершенно плюя на возможности русской кораблестроительной промышленности и бюджета. В итоге от бронепереборки ПТЗ отказались совсем, смирившись с затоплениями отсеков – но уделили много внимания крепости водонепроницаемых переборок, с тем чтобы затопления отдельных отсеков не имели фатального характера.

Но даже и в этом случае водоизмещение корабля все равно вплотную приближалось к 28 тыс. тонн – и это с облегченной ходовой в 27 000 л.с.! С теоретическим чертежом «балтийцев» такой корабль не развил бы и 20 уз, но дело спас молодой талант — один из будущих создателей знаменитого французского лайнера «Нормандия» корабельный инженер В.И.Юркевич сумел создать новый теоретический чертеж, с которым новый линкор на 27 000 л.с. развивал бы искомый 21 узел (реальноисторический факт – прим. авт).

А затем случилось еще одно внезапное чудо и Морской министр заинтересовался, почему это для новейшего корабля принята такая невысокая скорость – всего 21 узел, если для балтийских дредноутов хотели 21,75? В итоге закончилось все тем, что на корабль «воткнули» еще три котла, доведя тем самым номинальную мощность машин до 30 000 л.с. – для этого, правда, пришлось отказаться от торпедного вооружения, на что удалось решиться не сразу, но все же удалось.

Обводы в носу у линкора были, естественно, уже, чем в середине корпуса. Поэтому если во втором котельном котлы можно было ставить от борта до борта по 4 штуки в ряд, то в носовой части удавалось «втыкать» не более трех, а в ближайшем к носу отделении только два – так первоначально и собирались разместить 20 котлов.

Но в дальнейшем корабль увеличился, выросли и его размеры, так что удалось «воткнуть» еще один «трехкотельный» ряд в носовое котельное

К счастью, проект не погряз в массе доработок, как это неоднократно уже бывало с кораблями Российской Империи. Главный калибр сохранился как на «балтийцах», двенадцать 305-мм/52 в трехорудийных башнях, противоминному же добавили еще четыре 130-мм, доведя тем самым общее количество орудий до 20. От двух боевых рубок отказались – вместо этого на носу смонтировали совершенно неубиваемое чудище в 400 мм вертикальной брони, накрытое сверху 250-мм крышкой. В целом, забота о комсоставе была правильной, а вот уменьшение количества рубок – не очень, к тому же концентрация массы в носу грозила дифферентом. С этим попробовали бороться, сдвинув основные механизмы линкора на две шпации в корму (т.е. все веса сдвинулись налево), что до известной степени помогло. Хотя дифферент на нос все же присутствовал, но не носил фатального характера. Зато единственная боевая рубка открыла дорогу давно напрашивающейся новации. Поскольку дальномеры ставились именно на рубки, а теперь она одна и единственного дальномера для артиллерийского боя категорически недостаточно, башни перепроектировали с тем учетом, чтобы в каждой из ни стоял собственный дальномер. Соответственно, доработали и систему управления огнем «Гейслер и К», так что теперь главному артиллеристу линкора поступали данные с пяти дальномеров сразу.

Хотели еще полубак, потому что гладкая палуба внушала некие сомнения в мореходности нового линкора, но первые же расчеты выявили, что такая «роскошь» добавит почти 500 тонн веса (вместе с удлиненным барбетом носовой башни), создаст дифферент на нос, снизит скорость на пол-узла… в общем, как бы ни хотелось «опалубачить» корабль, но пришлось от этого отказаться. Вместо него сделали подъем верхней палубы от волнолома первой башни и на высоту до 1,5 м на форштевне. Лишнего веса это добавило немного, а вот мореходность улучшило, хотя, конечно, у кораблей этого типа она все равно не была океанской. Впрочем, с имеющимися запасами топлива (1000 т в нормальном грузу) стать океанским кораблем новому дредноуту не грозило, хотя для действий на закрытых театрах вроде Черного и Средиземного морей было более-менее приемлемым.

В итоге получился корабль, чья максимальная длина составил 182,4 м, ширина — 29 м, осадка — 9 м, а нормальное водоизмещение – 27 829 т.

Размеры… внушали, хотя и были сочтены приемлемой платой за способность противостоять огню сверхдредноутов. Но Морское министерство пребывало в глубоких сомнениях, способны ли будут новые черноморские заводы справится со строительством четырех таких мастодонтов? В итоге было принято соломоново решение – строить четверку черноморских дредноутов по два на Балтике и на Черном море. «Мальчики отдельно – девочки отдельно» — шутили моряки, потому что весной 1911 года черноморские заводы приступили к постройке: «Руссуд» — «Императрицы Марии», а ОНЗиВ – «Императрицы Екатерины Великой», в то время как на стапелях Балтийского завода заложили «Император Александр III» и «Иоанн Грозный». А чтобы недавно модернизированные мощности балтийцев не простаивали, в том же 1911 году завод получил заказ на строительство девяти турбинных эскадренных миноносцев типа «Дерзкий». В дальнейшем, на Балтике строились более совершенные «Орфеи», но флот был счастлив получить полноценную флотилию мощнейших эсминцев в год начала Великой Войны.

Линкоры строились долго – четыре года балтийцы и почти пять – черноморцы, но дело того стоило – и те, и другие вступили в строй в ходе Первой мировой войны: «Император Александр III» и «Иоанн Грозный» — весной 1914 года, а «девочки» — годом позже.

Корабли оказались ладно построены и весьма быстроходны, все дредноуты этой серии показали 21,55-21,75 узлов при номинальной мощности (оказавшейся даже выше планировавшейся) и до 23 узлов на форсаже. Разумеется, о том, чтобы отправлять балтийские линкоры на Черное море, уже и речи идти не могло, но зато Балтийский флот в 1914 году располагал шестью превосходными двенадцатидюймовыми дредноутами, способными на равных померяться силами с любым их германским визави. В море их готовы были поддерживать четыре быстроходных крейсера (новенькие «Граф Муравьев-Амурский» и «Адмирал Невельский», да «старички» «Изумруд» с «Жемчугом») и десять турбинных эсминцев («Новик» и «Дерзкие»). «Ретвизан» и тройка броненосцев типа «Бородино» надежно хранили Моонзундский архипелаг. «Победа» вместе с «Громобоем» и «Россией» незадолго до войны ушли на Дальний Восток — они использовались во многом как учебные суда. Когда разразилась война, три этих крейсера пошли в Средиземное море, на соединение с англо-французскими силами, штурмовавшими Дарданеллы, и воевали вместе с союзниками. А когда операция… эгхкм… не увенчалась успехом, ушли в Англию на ремонт, после чего образовали ядро Северного императорского флота.

Черноморский флот действовал безупречно, и этому не мог помешать новейший линейный крейсер «Гебен», в самом начала войны «проданный» Турции. Он представлял собой известную опасность для старых черноморских броненосцев, хотя «Евстафий», «Иоанн Златоуст» и «Пантелеймон» дважды вступали с ним в бой и породистое порождение германских верфей не могло взять над ними верх. Но затем «Гебен» попался «Екатерине Великой» — так Турция лишилась своего единственного дредноута, после этого Черное море окончательно стало Русским морем – а вскоре таковым стал и Босфор. Что до Балтийского флота, то он в 1915 г. сразился с эскадрами Хохзеефлотте, пытавшимися прорваться в Рижский залив, и позор Цусимы оказался смыт горячей тевтонской кровью. Впрочем, и после этого балтийцам предстояло немало славных дел, одним из которых стала бомбардировка и разрушение шлюзов Кильского канала. Ну а в 1917 г. русские дредноуты прикрывали и поддерживали огнем увенчавшийся феерическим успехом десант в Пруссии… Впрочем, все эти события скрупулезно описаны в монументальном труде «Морская мощь как основа Российской государственности» известнейшего военного историка В.Петрова, который автор настоящей статьи настоятельно рекомендует каждому для обязательного прочтения.