Глава 4 забытого романа. Часть1. Постреляем?

Глава 4.1. Постреляем?

Едва закончив со списками кандидатов в аттестационные комиссии и основополагающими принципами реформы военной школы, полковник узнал, теперь уже от ворошиловского холуя Хмельницкого, что на специальное совещание, собраны конструктора стрелкового оружия, бронетехники, артиллерии, авиаконструктора и корабельные «архитекторы» ВМФ.

Просмотрев очередность и списки приглашённых лиц, полковник решил ещё до официальных совещаний, где он будет просто ставить задачи, лично побеседовать с небольшими группа особо выделенных им товарищей по отдельности, чтоб прояснить обстановку, более точно и полно (из первых рук) узнать о проблемах и перспективах разрешения этих проблем.

В конце-концов, именно такие встречи нужны чтоб подготовиться к «официальной части», где не выставляя себя некомпетентным прожектёром, указать направления разработок (благо, теперь, он имел все полномочия делать это лично, без согласования с кем-либо) и закрыть тупиковые линии развития военной техники без оголтелого волюнтаризма.

Первыми в очередности, полковник указал конструкторов стрелкового оружия. И не случайно. Жутко устав от нервной работы с высшим начкомсоставом, Сергей Владимирович не был пока готов к обстоятельной беседе с конструкторами кораблей и самолетов. Танки и артиллерия были для него профессионально ближе, но усталость двух недельного недосыпа, давала о себе знать и вступать в полемику со своими оппонентами по танкам, полковник тоже пока был просто физически не в состоянии. Со стрелковиками же он надеялся договориться быстро и к общему согласию. Тем более помятуя о настоятельной просьбе «не революционизировать ситуацию»… А так хотелось, сразу «запилить» промежуточный патрон, да ещё калибра 6,5 мм! Причём сразу с автоматом… «очень похожем» на АКМ!

И вот, после «дружеской беседы в узком кругу», на которой полковник узнал много нового, «официальная церемония». Присутствуют все. Или почти все. Вглядываясь в заполнившие большой кабинет лица, Сергей Владимирович с трудом опознавал в собравшихся, персоналии из Советской Военной Энциклопедии: Дегтярев, Шпагин, Токарев, Шпитальный, Симонов, Владимиров. Другие, фамилий которых полковник не помнил, а лиц не узнавал.

Тепло поздоровавшись, он сразу решил «взять быка за рога»:

– Я в курсе товарищи, что все вы заняты весьма ответственной и важной работой. (Еще бы не важной! Именно в те годы, наши конструктора разработали широкую гамму стрелкового оружия, налегая в первую очередь на пистолеты-пулеметы и автоматические винтовки, которые, по объективным и субъективным причинам, так и не были востребованы руководством Красной Армии – так что, задел уже был и не малый!). И вот зачем мы вас здесь собрали. Есть предложение, реорганизовать вашу работу, чтоб получить от неё максимальный результат. Время накопления опыта прошло. Армия нуждается в модернизации и логичной составляющей этого процесса руководство Наркомата Обороны видит перевооружение. В том числе стрелковым оружием.

Мы разработали перечень систем стрелкового вооружения для оснащения Красной Армии и теперь, не предлагаем, а требуем: в самые сжатые сроки разработать (а у кого уже есть задел – доработать) и представить на войсковые испытания реально боепригодные образцы. Эффективные, надёжные и не обременительные для казны. А чтоб не получилось как в финале конкурса 28 года на лучшую автоматическую винтовку («все образцы представлены не в таком виде, чтобы можно было выдать крупный заказ»), и прекрасно осознавая причины подобного итога, принято принципиальное решение о развертывании массового производства винтовочного патрона без фланцевой закраины гильзы и постепенном переходе на этот боеприпас.

Все наши патронные заводы (благо, или наоборот несчастье, что крупных патронных заводов, специализированных на винтовочных патронах, к настоящему времени работало всего три), пройдут давным-давно назревшую модернизацию и параллельно с масштабным обновлением оборудования и расширением производственных мощностей (что должно позволить, как минимум, утроить производительность), один за другим перейдут на производство винтовочных патронов без фланцевой закраины. Это не должно вызвать каких-либо проблем и с нашим нынешним вооружением. В тех же Польше и Финляндии, успешно переделали старое русское оружие, оставшееся от царской армии, под немецкие безрантовые патроны Маузер.

Потому, как все конструктора пришли в движение, по их загоревшимся глазам, полковник понял, что попал в цель – именно патрон от мосинской трехлинейки, с архаичной фланцевой закраиной гильзы – принципиально противопоказанной любой автоматике, являлся почти непреодолимой преградой на пути перевооружения Красной Армии надёжным личным автоматическим оружием. Любая автоматическая винтовка, создаваемая под этот патрон, обязательно выходила недостаточно надёжной. Но за этот патрон, производство которого было налажено ещё при царизме, буквально зубами держались и руководство РККА и производственники, не желая обременять себя лишними хлопотами – счастье, что дичайший патронный голод, который русская армия испытывала в каждой кампании, вкупе со значительным износом старого оборудования, настоятельно требовали кардинальной модернизации патронных заводов (с серьёзным расширением производства – ведь теперь, если что, рассчитывать на поставки патронов из-за границы, сложно), что было отличным поводом для замены устаревшего основного боеприпаса на современный – к тому же годный для использования в старом оружии с его незначительными переделками.

– В соответствии с этим перечнем, – продолжал между тем полковник, – мы составили график, если хотите очередность, разработки вооружения.

1931 год, – то есть сейчас, немедленно, надо приступить к модернизации карабина обр. 1907 года (был разработан на базе винтовки Мосина обр. 1891 г.).

(Карабин обр. 1907 г.)

Помимо переделки под безрантовый патрон, в новом карабине желательно в максимальной степени избавиться от тех очевидных недостатков, за которые принято ругать винтовки конструкции Мосина.

Основные требования: масса снаряжённого карабина с ОТКИДНЫМ, НЕ съёмным, игольчатым штыком – не более 3,8 кг. Удобная конфигурация ложи, рукоятки перезаряжания, прицела. Усовершенствование спуска и предохранителя.

Как и в какой мере всё это переделывать – решать Вам.

Выскажу и своё мнение, хоть я и не оружейник.

Мне лично, нравится конструкция винтовки Маузера – там, большая часть проблем мосинки вполне успешно решена. Посмотрите, нет ли возможности устранить недостатки нашего карабина, заимствованиями у Маузера? Если маузеровские решения недостаточно технологичны, советую обратить внимание на японскую Арисаку – это по сути, тот же Маузер, но уже существенно упрощённый в конструктивном и технологическом планах. Времени мы на этом сэкономим уйму и промышленности «арисакоподобный» карабин вполне по силам уже сейчас.

Этот единый карабин станет основным оружием нашей армии на ближайшее десятилетие.

Тихо-тихо, товарищи, разработку и принятие на вооружение автоматического личного оружия тоже никто не отменял! Но, «всему своё время».

На этот же год, назначим подготовку технической документации для переделки под безрантовый патрон старых и нынешних винтовок и пулемётов «Максима» и Дегтярёва. Кстати, о последнем. ДП-27, хоть и прост буквально до совершенства, для ручного пулемета тяжеловат. К тому же, из-за конструктивных особенностей он не предназначен для ведения интенсивного огня. Чтоб увеличить этот ресурс, пулемёт надо доработать, одновременно с его переделкой под новый патрон. Некоторые идеи для доработки я подкину, хотя, думаю вы и сами в этом вопросе вполне компетентны.

(Ручной пулемёт ДП-27)

1932 год. Конкурсы на новый станковый пулемёт и… самозарядный карабин. С учётом разработки, подведения итогов, доработок, войсковых испытаний и устранения выявленных недостатков, сроком принятия на вооружение пока обозначим 1935 год.

Требования к самозарядному карабину: работа автоматики на отводе части пороховых газов; минимальное количество деталей, причём большая их часть должна изготовляться штамповкой; вес в снаряжённом состоянии с примкнутым клинковым штыком 4 кг; неотъёмный магазин на 10 патронов. Сначала, это будет «унтерофицерское оружие», которым мы будем вооружать кадровых старшин и красноармейцев сверхсрочников и, по мере расширения выпуска, лучших рядовых красноармейцев призывников. Во второй половине 30-х, армия ПОСТЕПЕННО начнёт переходить на этот карабин уже в качестве основного оружия.

(Самозарядный карабин Токарева без магазина – в АИ модели, магазин будет неотъёмным)

Что касается нового станкового пулемёта, тут всё сложнее. Пулемёт должен иметь термостойкий, и притом быстрозаменяемый ствол с воздушным охлаждением. Работу автоматики так же на отводе части пороховых газов. Два режима стрельбы – обычный, порядка 600 выстр./мин. и ускоренный – до 1200 выстр./мин. Питание из нерассыпной металлической ленты «мнократного использования» (а при необходимости, то и из старой матерчатой в режиме 600 выстр./мин.). Станок – нынешний колёсный от Максима, дополненный станком для зенитной стрельбы. Масса тела не более 15 кг.

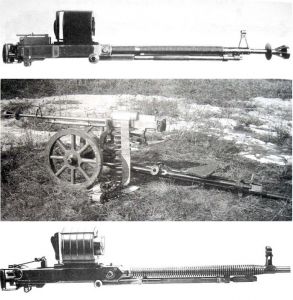

(Станковый пулемёт ДС-39)

На этот же год назначим окончательное доведение до ума и, что немаловажно, технологической годности для крупносерийного выпуска (это касается не только оружия, но и производителей) крупнокалиберного пулемёта Дегтярёва. Причём пулемёт должен иметь две модификации – пехотную, со щитком, магазином на 30 патронов, станком по типу станкового пулемёта – годным и для зенитной стрельбы и с колёсным ходом, и мобильную версию, для установки на броне и автотехнике, судах и кораблях — с ленточным питанием и съёмным щитком в различных вариантах установки – от треножника до тумбы и шкворня. Темп стрельбы у мобильной версии так же желательно иметь повыше.

Учитывая, что крупнокалиберный пулемёт – оружие мощное и весьма универсальное, его массовому выпуску мы придадим особое значение.

Говоря это, полковник держал в уме американскую практику ВМВ – втыкать ККП везде, где только можно и армия от этого только и неизменно выгоду получала, имея всегда под руками и мощное средство усиления, и достаточно эффективное средство ПВО. А уж как любили крупнокалиберные пулемёты по обе стороны фронта в Афгане…

(Пулемёт Дегтярёва крупнокалиберный ДК-32. Вверху с 30-патронным магазином Кладова, в середине – с приёмником для ленты Шпагина. Внизу – его же авиационная версия ДАК-32 – в АИ с ленточным питанием)

1933 год. Конкурс на пистолет-пулемёт под патрон пистолета ТТ. Главное, чего необходимо добиться – простота и надёжность конструкции. Безотказность в любых условиях и небольшая себестоимость, обусловленная широким применением штамповки из листовой стали. Темп стрельбы – не более 500 выстрелов в минуту. Магазин – простой конструкции, не менее чем на 35 патронов. Такой ПП мы будем производить массово и вооружать ими командиров расчётов, отделений и взводов в стрелковых частях и погранвойсках, весь личный состав штурмовых и воздушно-десантных войск.

(ППШ с рожковым магазином)

К концу года, мы выдадим заказ на разработку на базе лучшего самозарядного карабина снайперской винтовки. К снайперской винтовке особых требований не будет. Конструкция как у самозарядного карабина. Потребуется лишь более тщательная обработка и индивидуальная подгонка всех деталей, удлинённый ствол (как у полноценной винтовки), возможность газорегулировки в зависимости от условий стрельбы и конечно оптика. Патроны тоже не из «общего котла», а специальной выделки.

1934 год – конкурс на противотанковое ружьё. Точнее – на бронебойное ружьё, поскольку броня основных танков, к тому времени, когда такое ружьё удастся довести до ума и принять на вооружение, скорее всего, ПТР уже будет не по зубам и основной целью, станут легкобронированные машины: бронетранспортёры, бронеавтомобили, танкетки и, само собой, устаревшие лёгкие танки с противопульной бронёй. А так же (что тоже немаловажно!) – щиты орудий и пулемётов.

(Самозарядное противотанковое ружьё Симонова)

Как вы понимаете, противотанковое ружьё, это все-таки не артиллерия. Поэтому, оно будет максимально эффективно только на короткой дистанции. Из засады. И желательно сделать сразу, подряд, несколько выстрелов, чтоб поразить цель наверняка. Поэтому оружие должно быть самозарядным, не слишком тяжёлым (легко переноситься двумя номерами расчёта вместе с БК и личным оружием), обладать бронепробиваемостью – до 25 мм с дистанции в 250 метров, и магазином на 5 патронов.

К тому времени, мы должны получить специальный патрон, который в отличие от обычного, применяемого в новом крупнокалиберном пулемете ДК, будет оснащаться усиленным зарядом особо качественного пороха и специальной тяжёлой пулей с твёрдым сердечником.

1935 год. Конкурсы на скорострельный 12.7 мм пулемёт и 23 мм автоматическую пушку для ВВС на замену ДАК-32. И пулемёт и пушка, разумеется с ленточным питанием. Желательно с одинаковым типом автоматики. Было бы крайне не плохо, если бы работу над этим оружием конструктора начали загодя – возможно даже за не несколько лет до официального объявления конкурса, поскольку времени уже будет в обрез.

В 1936 году, мы выдадим задания на разработку специальной дальнобойной снайперской винтовки повышенной мощности под 12,7 мм патрон от пулемета ДК (естественно специальной выделки) и автоматический гранатомёт на станке крупнокалиберного пулемёта.

Ну и все остальные системы вооружения по которым возникнут проблемы, тоже запланируем окончательно довести до ума не позже все того же рубежа 1936-37 годов.

38-ой год зарезервируем под специальные модификации основных систем вооружений – для десантников, морских пехотинцев, пограничников, органов безопасности, экипажей бронетехники и т. д. – где это будет реально необходимо. Ну и сосредоточим максимум усилий на освоении в массовой серии тех образцов оружия, что армии реально нужны, но, по какой-то причине, пока в той самой массовой серии пока не даются.

Этим, пожалуй, и ограничимся. Надеюсь, вы достаточно четко поняли всё, что я изложил. Если что-то упущено, можете перед уходом просмотреть стенограмму. И ещё. Я знаю, многие из вас, считают себя хорошими конструкторами, способными возглавить собственные коллективы и работать достаточно эффективно. Однако, время торопит, а ресурсов, чтоб достойно обеспечить каждого, у нас пока недостаточно. Поэтому, объединяйтесь в коллективы и работайте. О ходе работ, прошу докладывать не реже, чем раз в квартал. Подведение итогов по конкурсам приурочим к Новогодним праздникам. Кому, в каких конкурсах участвовать, решать вам. Это всё. Желаю удачи.

Казалось, почему бы не начать разрабатывать все необходимые армии образцы стрелкового оружия прямо сейчас, разом, или не оставить всё как было – ведь на 22 июня 1941 года наша система оснащения была гораздо совершеннее немецкой (на вооружении РККА было гораздо больше пистолетов-пулеметов, много самозарядных винтовок, которых у немцев вообще не было).

Но, «прелесть» предложенной ступенчатой системы конкурсов была в том, что, во-первых, конструктора шаг за шагом совершенствовались в разработке всё более сложных образцов; во вторых, технологическая база, развиваясь, так же постепенно осваивала новые виды продукции; в третьих, экономика страны не надрывалась, пытаясь освоить валовое производство всего скопом; в четвёртых, широкий конкурс гарантировал более успешный итог работ на любом направлении; и в пятых, сама армия, в первую очередь получала наиболее насущные образцы и, шаг за шагом приобщаясь к методам ведения современной войны, осваивала новейшие вооружения не разом и вдруг, не имея ни соответствующей инфраструктуры, ни уставов, а «переваривала» всё это тоже постепенно, тщательно и достаточно экономно.

Опираясь на предложенные системы вооружения, полковник видел организацию стрелкового отделения К КОНЦУ 30-х, следующим образом:

В отделении 5 расчётов. Два стрелковых – по три бойца. Один – командир расчёта с ПП, и два бойца с самозарядными карабинами. Третий расчёт – расчёт ручного пулемёта – пулемётчик с ДП и его помощник с карабином (самозарядным или простым не важно).

Четвёртый расчёт – расчёт ПТР – бронебойщик и его помощник – оба с карабинами (любыми), помимо собственно ПТР.

Плюс, т. н. «командирский» расчёт. Собственно командир отделения с ПП, его заместитель – лучший стрелок отделения – снайпер, с винтовкой на базе старой Мосинки БЕЗ оптики (такую роскошь мы на уровне отделения однозначно себе позволить не сможем), плюс обязательно санитар, способный оказать незамедлительную первую помощь. Хоть жгутом и бинтами, хоть обычным, не самозарядным карабином.

Таким образом, в отделении всего 12 бойцов, плюс командир отделения. На всех один ДП, одно ПТР, три ПП, четыре СК, одна винтовка и четыре карабина (не обязательно дорогих, самозарядных).

Если будет возможность (и производственная и финансовая, разумеется!), в отделение включим ещё один пулемётный расчёт с ДП. Тогда, количество бойцов в отделении вырастет до 15 человек, существенно повысив огневую мощь, и именно благодаря такой численности, в бою, даже наполовину обескровленное отделение не потеряет своей боеспособности. А ещё, такое большое отделение армии мирного времени, легко разделить на два, более компактных отделения при развертывании дивизии в корпус…

Ну и далее…

Взвод – три стрелковых отделения, плюс пулемётное отделение – два станкача. У взводного и его заместителя – по ПП.

Рота – три взвода, плюс взвод тяжёлого оружия: один ККП и два «коротких» 82 мм миномёта.

Батальон – три роты, плюс рота тяжёлого оружия: взвод ПВО – три ККП на зенитных станках, взвод ПТО – три 37 мм ПТП, миномётный взвод три 82 мм миномёта.

В полку, три стрелковых батальона, смешанный артдивизион (батарея 76 мм полковых пушек, батарея 37 мм ПТП, батарея 107 или 120 мм миномётов), плюс батарея ПВО (четыре ЗПУ ККП), отдельный разведвзвод, взвод бронебойщиков и отделение снайперов.