Кировская весна. Глава 3. Часть 1.

Данный пост представляет собой продолжение проекта Кировская весна и описывает артиллерию мира "Кировская весна" от зенитных до противотанковых орудий. затем будет Глава 2 часть 2 (батальон, полк, горные, дивизионные) и Глава 2 часть 3 (от корпуса и выше).

Глава 1 https://alternathistory.ru/altsssr-razvilka

Глава 2 https://alternathistory.ru/kirovskaya-vesna-glava-2

кроме этого поста рекомендуется прочесть его продолжение

Глава 3 Часть 2 https://alternathistory.ru/kirovskaya-vesna-glava-3-chast-2

Развитие советской артиллерии в период с 1932 по 1941 годы

С мая 1932 года по март 1933 года новый Наркомвоенмор И.П. Уборевич не вылезал из инспекторских поездок. Он побывал во всех кадровых и территориальных дивизиях РККА, на всех кораблях 1 и 2 ранга РККФ, посетил даже несколько сельских МТС (откуда планировалось передавать в РККА трактора и грузовые автомобили по мобилизации). Он побывал во всех ведущих оружейных конструкторских бюро и на основных оружейных заводах, на большинстве полигонов и на нескольких крупнейших складах.

Основным выводом Уборевича явилось то, что все составляющие единого механизма обороноспособности молодого Советского государства активно развивались, но развивались без взаимной увязки: по разным планам и с разными темпами. Конструктора были далеки от потребностей производства, производственники от войсковых нужд, разработка и выпуск артиллерийских орудий не увязывалась с разработкой и выпуском артиллерийских снарядов и средств тяги.

Весной 1933 в Колонном Зале Дома Союзов была созвана Всесоюзная Артиллерийская Конференция, делегатами которой были директора, главный инженеры и генеральные конструктора всех артиллерийских заводов и КБ, почти весь комсостав РККА от командиров артполков и выше, а также все руководство АУ РККА, ГУ РККА, Штаба РККА и Комиссариата по Военным и Морским делам.

По каждому виду артиллерии (батальонная артиллерия, противотанковая артиллерия и другие виды артиллерии системы артиллерийского вооружения от 1929 года) было подготовлено по 3-4 доклада, представлявших собой, как правило, разные точки зрения на необходимые типы артиллерийских систем и их тактико-технические характеристики. Далее делегаты разъехались по санаториям Подмосковья, где обсуждение различные видов артиллерии продолжилось в тематических дискуссионных сессиях. В результате жарких дебатов на дискуссионных сессиях, по каждому виду артиллерии была выработана согласительная комиссия, которая представила свой «сводный доклад» всей Конференции, которая опять собралась в Колонном Зале Дома Союзов.

В результате обсуждения сводных докладов дискуссионных сессий, Конференция избрала небольшую комиссию по модернизации основного программного документа АУ РККА «Системы артиллерийского вооружения на период с 1929 по 1932 годы». В итоге работы комиссии родился документ, значение которого для развития артиллерии трудно переоценить — «Система сухопутной артиллерии в 1933-1937 годах и на период до 1942 года». Концепция была утверждена Наркомвоенмором И.П. Уборевичем 1 июня 1933 года и легла в основу соответствующего августовского Постановления Совета Труда и Обороны. Постановление СТО представляло собой значительный шаг вперед в направлении совершенствования артиллерийского вооружения, и, в связи с его огромным историческим значением, этот документ приводится здесь полностью:

Постановление № 70сс/о Совета Труда и Обороны о системе артиллерийского вооружения Сухопутных войск РККА

14 августа 1933 г.

Москва, Кремль

В период первой пятилетки в СССР созданы современные промышленные предприятия, воспитаны молодые конструкторские кадры, сформирован технически грамотный и политически здоровый кадр артиллерийских частей РККА.

В период первой пятилетки в СССР завершена модернизация дореволюционных орудий, а также разработаны, приняты на вооружение и освоены промышленностью 45-мм противотанковая пушка образца 1932 года, 76-мм полковая пушка образца 1927 года, 76-мм зенитная пушка образца 1931 года, 122-мм корпусная пушка образца 1931 года, 203-мм гаубица образца 1931 года.

Наряду с этими существенными достижениями, налицо отставание в разработке большинства артиллерийских систем, а также отсутствие должной увязки между инициативными разработками артиллерийских систем и потребностями войск, между творчеством конструкторских бюро и производством орудий на промышленных предприятиях, между принятием на вооружение артиллерийских систем и выпуском средств тяги, артиллерийских снарядов, инструментов целеуказания и прочих военных инструментов артиллерии.

Основными задачами на ВТОРУЮ ПЯТИЛЕТКУ в области развития артиллерии сухопутных войск РККА поставить:

1. АУ РККА иметь не более двух типов артиллерийских орудий и минометов для каждого вида артиллерии, кроме Артиллерии Резерва Главного Командования и зенитной.

2. АУ РККА в течение ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ разработать, принять на вооружение и освоить промышленностью новые образцы артиллерийских орудий и минометов всех основных типов, либо модернизировать, принять на вооружение и освоить промышленностью модернизированные образцы артиллерийских орудий, принятых на вооружение в период с 1927 по 1933 год.

3. ГУ РККА закончить в течение ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ подготовку мобилизационно-производственной базы, обеспечивающей в военное время выпуск массового количества современных артиллерийских орудий и минометов. Орудия неосновных типов использовать для вооружения Укрепленных Районов.

4. Народному комиссариату тяжёлой промышленности СССР в течение ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ завершить специализацию артиллерийских заводов, сконцентрировав один тип артиллерии на одном заводе и перевести все КБ на заводы.

5. Народному комиссариату тяжёлой промышленности СССР в течение ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ внедрить принцип постоянного совершенствования технологических процессов, снижения себестоимости производства артиллерийских орудий и минометов, боеприпасов и средств тяги — ежегодно на 20%

6. Штабу РККА минимальной тактической единицей артиллерии (кроме особой мощности) считать огневой взвод (2 орудия или 2 миномета). Далее идут артиллерийская батарея (4 орудия) либо минометная батарея (8 минометов), затем артиллерийский дивизион (12 орудий), затем артиллерийский полк (48 орудий).

7. Штабу РККА минимальной тактической единицей артиллерии особой мощности считать артиллерийскую батарею ОМ (2 орудия), далее артиллерийский дивизион ОМ (6 орудий), далее артиллерийский полк ОМ (24 орудия).

8. АУ РККА в течение ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ обеспечить синхронную укомплектованность штатов существующих и формируемых в течение ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ артиллерийских частей орудиями и минометами, боекомплектом, средствами тяги, транспортом подвоза боеприпасов, средствами инструментальной разведки, целеуказания и связи, инженерного оборудования и маскировки огневых позиций, химической обороны и прочим потребным военным инструментом и имуществом.

9. АУ РККА в начале ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ завершить формирование всех артиллерийских частей для мобилизированной армии из 315 дивизий.

Утвердить на вторую пятилетку следующую систему артиллерийского вооружения сухопутных войск РККА с основными типами вооружения и их краткими наименованиями:

1. Зенитная артиллерия:

1.1. зенитная автоматическая пушка калибра 20мм: ЗП-20/гг*

1.2. зенитная автоматическая пушка калибра 37мм: ЗП-40/гг*

1.3. зенитная пушка калибра 76мм: ЗП-76/гг

2. Противотанковая артиллерия (до 800кг):

2.1. противотанковая пушка калибра 45мм: ПТП-45/гг

3. Батальонная артиллерия (до 180 кг):

3.1. батальонная динамореактивная пушка калибра 76мм: БДРП-76/гг

3.2. батальонный миномет калибра 82мм: БМ-82/гг

4. Полковая артиллерия (до 800 кг)

4.1. полковая гаубица-пушка калибра 76мм: ПГП-76/гг

4.2. полковой миномет калибра 120мм: ПМ-120/гг

5. Горная артиллерия (до 800 кг, разборная на вьюки)

5.1. горная-вьючная пушка калибра 76мм: ГВП-76/гг

5.2. горно-вьючный миномет калибра 107мм: ГВМ-107/гг

6. Дивизионная артиллерия (до 2400 кг):

6.1. дивизионная пушка калибра 76мм: ДП-76/гг

6.2. дивизионная гаубица калибра 122мм: ДГ-122/гг

7. Корпусная артиллерия (до 6000 кг):

7.1. корпусная пушка калибра 122мм: КП-122/гг

7.2. корпусная гаубица калибра 152мм: КГ-152/гг

8. Армейская артиллерия (до 8000 кг):

8.1. армейская пушка калибра 152 мм: АП-152/гг

8.2. армейская гаубица калибра 203 мм: АГ-203/гг

9. Артиллерия Особой Мощности (свыше 8000 кг):

9.1. Мощная пушка калибра 203 мм (разборная на повозки до 9000 кг): МП-203/гг

9.2. Мощная гаубица калибра 305 мм (разборная на повозки до 9000 кг): МГ-305/гг

9.3. Мощная мортира калибра 400 мм (разборная на повозки до 9000 кг): ММ-400/гг

9.4. Мощная пушка калибра 203 мм на железнодорожном транспортере: ЖДП-203/гг

9.5. Мощная пушка калибра 356 мм на железнодорожном транспортере: ЖДП-356/гг

10. Тракторы – 4 типа (все типы специализированные артиллерийские)

10.1. Легкий быстроходный трактор (буксировка прицепа до 1000 кг): ЛБТ/гг

10.2. Средний быстроходный трактор (буксировка прицепа до 3000 кг) : СБТ/гг

10.3. Тяжелый быстроходный трактор (буксировка прицепа до 6000 кг): ТБТ/гг

10.4. Мощный быстроходный трактор (буксировка прицепа до 10000 кг) : МБТ/гг

11. Транспортные машины, существующие на массовом производстве с установкой 3-х осных ходовых частей и полугусеничных снежных ходов.

11.1. ГАЗ-АА

11.2. ЗИС-3

11.3. Я-5

Примечания: *гг означает год принятия на вооружение, например «ПТП-45/32» означает «противотанковая пушка калибра 45мм образца 1932 года»

** Вес указывается в походном положении

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

СОВЕТА ТРУДА И ОБОРОНЫ

В. МОЛОТОВ

Зенитная артиллерия

20-мм зенитная автоматическая пушка

В 1930 году СССР и немецкая фирма «Рейнметалл» заключили договор на поставку ряда образцов артиллерийского вооружения. Согласно условиям договора, фирмой «Рейнметалл» в СССР были в 1930 году поставлены два образца 20-мм автоматической зенитной пушки и полная конструкторская документация на это орудие. Оно было принято в Советском Союзе на вооружение под официальным названием «20-мм автоматическая зенитная и противотанковая пушка обр. 1930 г.». В 1931—1933 годах завод им. Калинина пытался освоить серийное производство таких зениток, присвоив им индекс 2-К. В 1932 году заводу удалось сдать лишь 3 орудия при плане в 100 пушек, в 1933 году — ещё 61 орудие, после чего их серийное производство было завершено. Предприятию так и не удалось освоить технологию производства этих пушек — детали каждого изготовленного автомата подгонялись вручную и в целом качество изготовленной продукции было крайне низким — уже в 1936 году на вооружении РККА осталась лишь 31 такая пушка, не считая 8 учебных орудий.

Складывалась совершенно нетерпимая ситуация. Летом 1934 года ГАУ проанализировал доклад КБ завода им. Калинина о перспективах создания отечественных автоматических пушек калибра 20 мм и оценил их как неудовлетворительные. Наркомвоенмор Уборевич ходатайствовал перед СТО о санкционировании переговоров со швейцарской компанией «Эрликон» по теме приобретения чертежей и образцов зенитной пушки Oerlikon 1S, а также оказанию технической помощи заводу им. Калинина в течение трех лет.

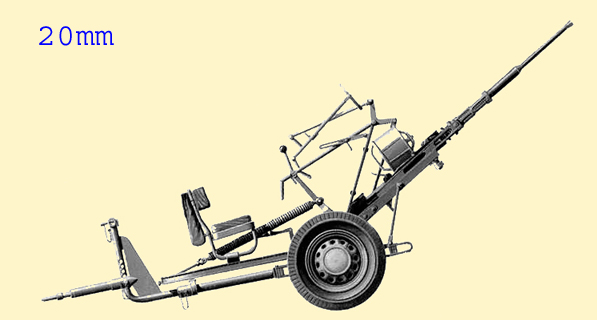

В результате подписанного в январе 1935 году договора с «Эрликоном» автоматическая 20-мм зенитная пушка была приобретена и под названием ЗП-20/35 принята на вооружение, однако для полноценного освоения производством потребовалось еще год, когда приняли на вооружение несколько упрощенную версию под названием ЗП-20/36. Массовое производство ЗП-20/36 началось в 1937 году. Масса орудия в походном положении составила 700 кг, досягаемость по высоте 3 км, вес снаряда 124г:

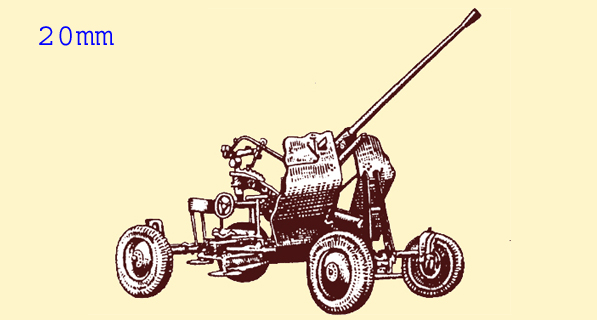

В 1938 году швейцарцы запустили на своих заводах качественно улучшенную серию Oerlikon SS. С учетом некоторых улучшений на заводе им. Калинина с 1939 года начали производство ЗП-20/38, которое кроме собственно пушки отличалось от ЗП-20/36 также четырёхколёсным лафетом и щитом. Масса орудия в походном положении составила 1200 кг, досягаемость по высоте 3 км, вес снаряда 124г:

37-мм автоматическая зенитная пушка

В 1930 году СССР и немецкая фирма «Рейнметалл» заключили договор на поставку ряда образцов артиллерийского вооружения. Согласно условиям договора, фирмой «Рейнметалл» в СССР была поставлена документация и ряд полуфабрикатов на 37-мм зенитную пушку, принятую в СССР на вооружение под официальным названием «37-мм автоматическая зенитная пушка обр. 1930 г.». В 1931—1932 годах завод им. Калинина пытался освоить серийное производство данного орудия (присвоив ему индекс 4-К), однако эти попытки не увенчались успехом, и в 1932 году орудие было снято с производства.

С 1932 года проектированием 37-мм зенитных автоматов велось в заводском конструкторском бюро под руководством М. Н. Кондакова, но никаких практически значимых результатов к 1935 году не достигло. Решением ГАУ весной 1935 года работа по ним была прекращена вследствие непригодности автоматов для длительной стрельбы и нецелесообразности их дальнейшей доработки. Тем временем было отлажено производство боеприпасов для 37-мм зенитного орудия.

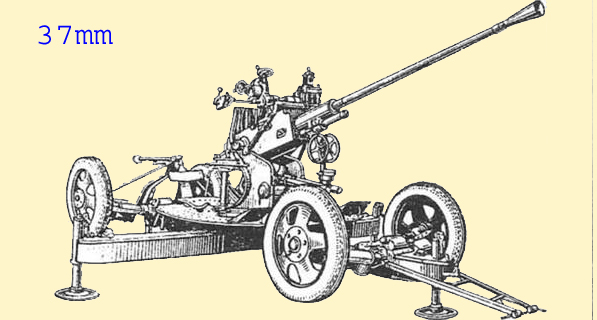

Между тем, ГАУ в 1935 году обратило внимание на факт начала поставки сухопутной версии 40-мм автоматической пушки L60 шведской компании «Бофорс». Первым заказчиком орудия стала Бельгия, в дальнейшем пушки поставлялись Польше, Норвегии, Финляндии, а также шведской армии. Летом 1935 года СССР был заключен с «Бофорсом» договор об оказании технической помощи и поставке двух образцов L60. В начале 1936 года на заводе им. Калинина было изготовлено восемь первых опытных образцов советской 37-мм автоматической зенитной пушки на основе шведской L60 (ГАУ сочло переход на 40мм калибр лишенным практической пользы). Далее 4 орудия прошли заводские испытания на временном тумбовом лафете, а другие 4 доработаны и направлены на полигонные испытания на штатном четырёхколёсном лафете. Испытания выявили необходимость доработки орудия, которая была успешно проведена советскими и шведскими инженерами к концу 1936 года, когда оно и было принято на вооружение под наименованием ЗП-37/36.

Войсковая эксплуатация, а также массовое производство выявили значительное число предложений о модернизации орудия. С учетом всех технологических изменении, и с добавлением по просьбе войск щита, модернизированное орудие было принято на вооружение под названием ЗП-37/38 и серийно выпускалось с 1939 года. Масса орудия в походном положении составила 2100 кг, досягаемость по высоте 4 км, вес снаряда 735г:

76-мм зенитная пушка

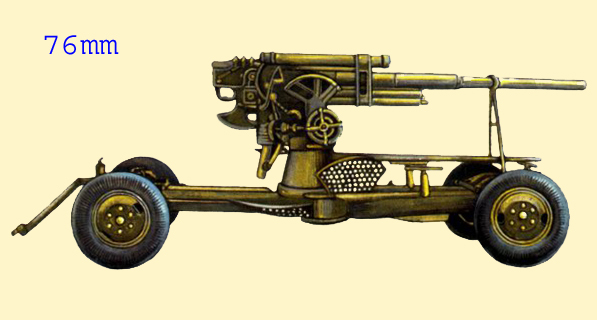

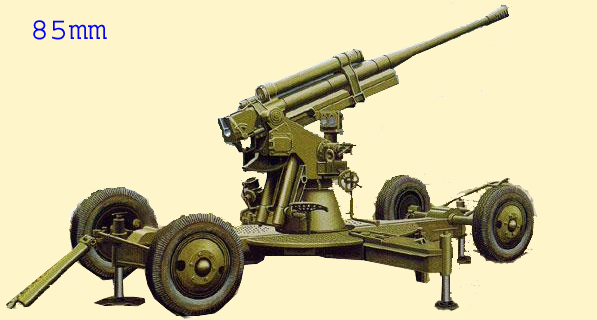

В 1930 году СССР и немецкая фирма «Рейнметалл» заключили договор на поставку ряда образцов артиллерийского вооружения. Согласно условиям договора, фирмой «Рейнметалл» в СССР была поставлена документация и четыре опытных образца 7,5-см зенитных пушек (7,5 cm Flak L/59). На основании полученной от фирмы «Рейнметалл» технологии завод № 8 изготовил несколько опытных образцов зенитной пушки, получившей заводской индекс 3-К. В том же году пушка прошла госиспытания и была принята на вооружение на двухколесном лафете под названием «76-мм зенитная пушка обр. 1931 г.». Позднее она была переименована в ЗП-76/31.

Пушка образца 1931 года обладала хорошей баллистикой, но ГАУ не устраивало большое время перехода из походного положения в боевое и обратно (до 5 минут). В 1935 году в ходе работ по совместному со шведской фирмой «Бофорс» освоению 37мм автоматической пушки у конструкторов завода родилась мысль о переводе 76мм пушки с немецкой двухколёсной повозки на новую четырехколёсную, что позволило бы сократить время перевода из транспортного положения в боевое. В 1936 году, одновременно с принятием на вооружение 37мм автоматической пушки, на смену 76мм пушке 3-К была принята на вооружение новая 76-мм зенитная пушка (фактически – прежняя 76-мм зенитная пушка образца 1931 года на новом четырёхколесном лафете), получившая наименование ЗП-76/36.

К 1 октября 1938 года КБ завода № 8 был разработан прибор управления зенитным огнем. В том же 1938 году в КБ завода родилась замечательная идея – на основе ЗП-76/36 создать аналогичную пушку с калибром 85мм. Новая зенитная пушка калибра 85мм с внутренним заводским индексом 52-К была спроектирована в рекордные сроки, прошла госиспытания и принята на вооружение в 1938 году под наименованием ЗП-85/38, заместив с 1939 года в производстве 76-мм зенитную пушку ЗП-76/36

В 1940 году ЗП-85/38 подверглась существенной модернизации: вместо ствола, состоявшего из кожуха и свободной трубы, пушка получила высокотехнологичный ствол-моноблок, а полуавтоматика инерционно-механического типа была заменена копирной, была упрощена конструкция подъемного и поворотного механизмов, усовершенствованы отдельные узлы и механизмы. Во вновь разработанной технологии производства пушек были использованы горячая и холодная штамповка, центробежное литье, автоматическая сварка. Модернизированная 85мм зенитная пушка была принята на вооружение в 1940 году под наименованием ЗП-85/40.

Противотанковая артиллерия

45-мм противотанковая пушка

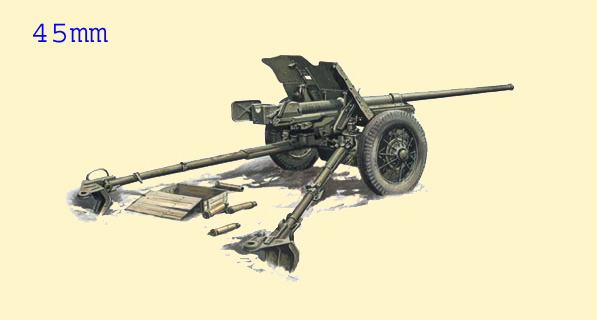

В соответствии с подписанным договором с немецкой фирмой Рейнметалл, немцы в 1930 году поставили в СССР конструкторскую документацию к 37-мм противотанковой пушке (ПТП) и 12 единиц пушек в металле. Достоинствами ПТП было то, что орудие имело раздвижные станины, гидравлический тормоз отката и пружинный накатник. Недостатками ПТП являлись четвертьавтоматический затвор, неподрессоренный колёсный ход и деревянные колёса.

ПТП была принята на вооружение под названием «37-мм противотанковая пушка образца 1930 года» и запущена в производство на подмосковном заводе № 8 им. Калинина, получив внутренний заводской индекс 1-К.

В конце 1931 года конструкторы завода № 8 установили в ПТП новую трубу калибра 45 мм и слегка укрепили лафет. Основой для выбора данного калибра являлись солидный дореволюционный запас 47-мм снарядов, модернизация которых заключалась в стачивании лишних ведущих поясков. Эта система была принята на вооружение в марте 1932 года под названием «45-мм противотанковая пушка образца 1932 года».

В 1933 году на заводе № 8 была произведена первая модернизация ПТП обр. 1932 года: была несколько улучшена работа полуавтоматики, утолщены щеки казённика, удлинён кожух, изменён клин затвора и компрессор. Колеса пушки по-прежнему оставались деревянными. Пушка была принята на вооружение под названием ПТП-45/33

В 1934 году была проведена вторая модернизация ПТП образца 1932 года: деревянные колёса заменили металлическими колёсами от автомобиля ГАЗ на пневматических шинах, а также изменили поворотный механизм. Пушка была принята на вооружение под названием ПТП-45/34. С 1935 года 45-мм ПТП-45/34 на металлических колёсах пошли в серийное производство.

В 1937 году была проведена третья модернизация пушки. Наконец удалось завершить отладку полуавтоматики, и пушка стала полуавтоматической. Было усовершенствовано подрессоривание, а себестоимость изделия снизилась за счет перехода от тяжелых литых к более легким клепанным и сварным деталям. Бронепробиваемость орудия составила 43 мм на дистанции 500м. Орудие получило название ПТП-45/37 (противотанковая пушка калибра 45мм образца 1937 года).

В 1939 году в связи с принятием на вооружение империалистическими державами танков с лобовой броней 60мм (Франция и Великобритания) ствол ПТП орудия удлинили до 68 калибров, а также усилили метательный заряд и произвели ряд дальнейших мер по снижению себестоимости в массовом производстве. Бронепробиваемость орудия составила 61 мм на дистанции 500м. Орудие получило название ПТП-45/39, а его массовое производство началось 3 января 1940 года.

Противотанковое ружье

В 1936 году проверенный швейцарский партнер "Эрликон" предложил ГАУ посетить презентацию обновленной модели своего противотанкового ружья Oerlikon SSG 36 под мощный 20-мм патрон 20×110 RB. Для швейцарского ПТР (противотанкового ружья) предусматривалось два типа магазинов: на 5 и на 10 патронов. SSG 36 в сравнении с моделью 1931 года было существенно усовершенствовано, вес (без патронов) снизился с 30 кг до 8,5 кг, оно приобрело гораздо большую устойчивость при стрельбе и увеличенную бронепробиваемость: 27 мм на расстоянии 100 м. На презентацию ответработники ГАУ поехали вместе с Руковишниковым, Дягтеревым и Симоновым, которые единодушно заявили, что готовы в короткий срок создать ПТР не хуже швейцарского.

Доложив ситуацию Наркомвоенмору Уборевичу и получив его резолюцию, ГАУ заказало Руковишникову, Дягтереву и Симонову разработку ПТР для оснащения горно-стрелковых, кавалерийских и воздушно-десантных дивизий. К концу 1936 года ГАУ определилось в калибре – вместо 20-мм патрона было решено более рациональным использовать новый патрон 14,5х114мм .

В конкурентной борьбе за почетный титул создателя отечественного ПТР победил Симонов – хотя его ружье было тяжелее и конструктивно сложнее, чем однозарядное ПТР системы Дягтерева, но скорострельнее на 5 выстрелов в минуту. ПТРС обслуживал расчёт из двух человек. В бою ружьё мог переносить один номер расчёта или оба вместе (рукоятки для переноски крепились на стволе и прикладе). В походном положении ружьё разбиралось на две части — ствол с сошкой и ствольная коробка с прикладом — и переносилось двумя номерами расчёта. В сравнении с другим самозарядным ружьем системы Руковишникова его творение оказалось конструктивно проще и дешевле, соответственно оно и было принято на вооружение в 1938 году под названием ПТР-14,5/38. Ружье было снабжено дульным тормозом, а плечевой упор имел пружинный амортизатор. На дистанции до 100 м его пуля пробивала броню толщиной 40мм, а на дистанции 300м — 35 мм. Прицельная дальность составляла 600 метров, но бронепробиваемость с ростом дистанции резко падала.

После принятия на вооружение темой мощного ружья заинтересовались в ВМС РККА, которым требовалось недорогое средство уничтожения плавающих или всплывших мин. Для моряков ПТР оснастили оптическим прицелом.