Если бы Рейх победил. Как бы выглядели истребители Третьего Рейха 90-х или экспериментальный сверхманёвренный истребитель Мессершмитт – Рокуэлл Х-31А

Когда создатели кинофильмов или других произведений в жанре альтернативной истории, например, таких как сериал «Человек в высоком замке», моделирует уцелевший Третий Рейх, пред ними стоит проблема – каким бы было вооружение Германии в послевоенный период и в частности авиация. На самом деле, проблемы никакой нет, многие немецкие авиаконструкторы продолжили свою работу, правда, не в Германии. Например, Курт Танк ковал воздушную мощь Аргентины, были люди, которые работали в Индии и Египте. Скорее всего, именно, так бы выглядела авиация уцелевшего Третьего Рейха.

Кроме того многие немецкие авиастроительные компании Третьего Рейха продолжали свою работу после войны и в частности Мессершмитт. Например в 70-е годы был разработан Messerschmitt-Bölkow-Blohm TKF-90, ставший предтечей знаменитого Еврофайтера.

В конце 70-х, концерн Мессершмитт разрабатывал ещё один самолёт, который бы мог стать основным истребителем Третьего Рейха в 90-е, о нём и пойдёт речь в этой статье.

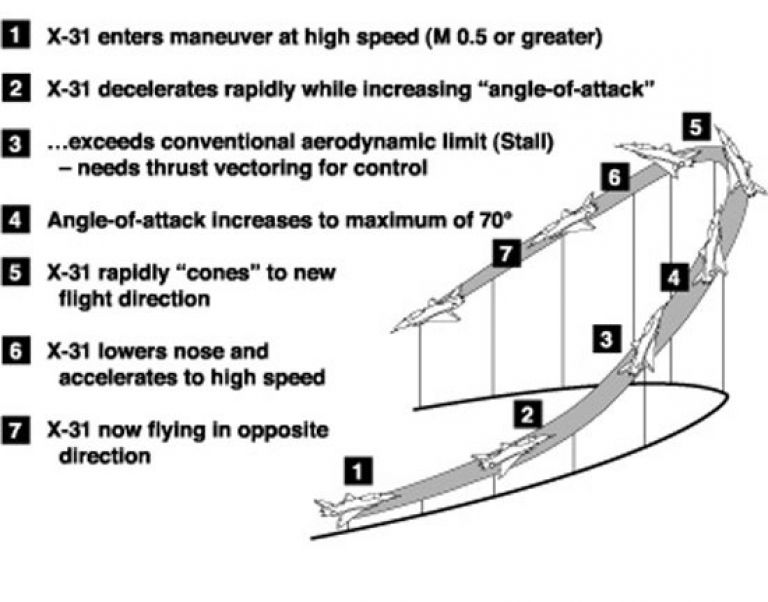

Сочетание пониженной статической устойчивости и устойчивости искусственной динамической, аэродинамических поверхностей для создания дополнительных управляющих моментов, вихревой аэродинамики и изменяемого вектора тяги позволяет придать самолету совершенно новые свойства. Он получил возможность изменять траекторию своего движения без значительного изменения углов атаки и скольжения путем непосредственного управления подъемной и боковой силой, а также вектором тяги.

Экспериментальный сверхманевренный самолет Мессершмитт-Бёльков-Блом / DASA – Рокуэлл Х-31А в испытательном полете над пустыней Мохаве – 1994 г.

Сочетание пониженной статической устойчивости и устойчивости искусственной динамической, аэродинамических поверхностей для создания дополнительных управляющих моментов, вихревой аэродинамики и изменяемого вектора тяги позволяет придать самолету совершенно новые свойства. Он получил возможность изменять траекторию своего движения без значительного изменения углов атаки и скольжения путем непосредственного управления подъемной и боковой силой, а также вектором тяги.С другой стороны самолет мог сохранять устойчивый полет на таких углах атаки, когда они стремятся к нулю при малых углах наклона траектории в вертикальной и горизонтальной плоскостях – только на тяге двигателя и с использованием управляющих моментов, создаваемых РП. Это позволяло быстрее занимать позицию для атаки воздушной и наземной цели, быстрее выполнять эволюции в воздушном бою как в наступательном ключе, так и при срыве атаки противника, делая непредсказуемые для него эволюции. Способность самолета совершать такой полет была названа сверхманевренностью, и это понятие было введено в обиход 1978 г. аэродинамиками немецкой фирмы «Мессершмитт – Бёльков – Блом».

ФРГ – США, первый полет – 11.10.90 г.

Х-31 проект, экспериментальный самолет для исследований режимов сверхманевренности c УВТ.

Разработка самолета начата в 1977 г. в ФРГ фирмой Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH (МВВ) в рамках работ по проекту тактического истребителя TKF-90, который впоследствии лег в основу концепции европейского истребителя IV поколения Eurofighter Typhoon II. Руководил проектированием доктор В. Хербст (Wolfgang Herbst).

Идея заключалась в придании создаваемому перспективному тактическому истребителю новых пилотажных свойств за счет выше указанных усовершенствований. Все они уже были внедрены в конструкцию самолета MBB TKF-90 за исключением управления вектором тяги (УВТ), добавление которого могло значительно повысить боевые возможности самолета.

Внедрение УВТ позволяло реализовать режимы пилотирования при резких изменениях аэродинамических сил, в т.ч. их падением до нуля из-за срыва потока. Инициатором этих исследований стал доктор Хербст, который предложил специальную программу летных испытаний таких режимов SNAKE. Не известно, знал ли он уже тогда о работах в СССР по фигурам «колол» и «динамическое торможение» («кобра») на истребителях IV поколения.

Однако консорциум Eurofighter отказался финансировать проект в связи с отсутствием средств на это и опасностью затягивания и срыва сроков основных работ.

Разработка УВТ была поручена немецким фирмам AIGRI и BMW, и они с ней успешно справились, но при интеграции этой системы с планером, силовой установкой и системой основного управления самолета неожиданно столкнулись со значительными техническими трудностями. Также возникла нехватка средств на приобретение агрегатов, необходимых для постройки экспериментального самолета. Для привлечения дополнительных денежных и инженерных средств был предпринят поиск возможных иностранных партнеров, к которому подключилось и правительство ФРГ, которое имело планы инвестирования в компанию МВВ государственных средств с целью ее возможного выкупа и национализации.

11.02.83 г. состоялось совещание с участием представителей фирм МВВ (руководитель группы – д-р Хербст, Rockwell (руководитель группы – Mike Robinson) и DARPA (МО США, руководитель группы – Lt. Col. Jim Allburn), на котором было принято решение о совместной разработке проекта силами фирм МВВ (ФРГ) и Rockwell International Corp. (США) с общим бюджетом 53 млн. долл. (около 965 млн. долл. по курсу 2019 г.), который выделяли США по линии финансирования DARPA. Но договор между США и ФРГ заключен не был.

В то время фирма «Рокуэлл» уже имела определенный теоретический опыт работы с УВТ и самолетами с ПГО, работая по проекту самолета ATF, однако ее техническое предложение принято не было (к полномасштабной разработке и участию в завершающем этапе конкурса были допущены проекты Lockheed – Martin F-22 и Northrop F-23).

В ноябре 1984 г. фаза I проекта (предпроектная проработка) была завершена. Было уточнено ТЗ и вся программа испытаний, которая получила новое наименование Enhanced Fighter Maneuverability («повышение маневренности истребителей»).

В декабре 1985 г. с большой задержкой из-за отсутствия межгосударственного договора были подведены итоги фазы I проекта. Компоновка была утверждена по типу TKF-90, но упрощенная однодвигательная была оставлена в качестве основы проекта.

К тому времени в США и СССР уже шли другие работы по исследованию УВТ.

В мае 1986 г. было заключено соглашение между МО США и ФРГ о совместном финансировании проекта EFM.

В сентябре 1986 г. началось выполнение фазы II проекта – разработка аванпроекта.

3 и 4 декабря 1986 г. состоялось рассмотрение концепции самолета, которая была утверждена.

23 февраля 1987 г. проект экспериментального сверхманевренного самолета получил официальное обозначение Х-31А.

В декабре 1987 г. аванпроект Х-31А был завершен.

В августе 1988 г. были выделены средства на строительство двух летных опытных образцов самолета Х-31А, и началась III фаза проекта – рабочее проектирование и строительство самолета.

Для ускорения работ через фирму «Рокуэлл» были приобретены отдельные агрегаты систем ЛА, которые находились в серийном производстве или проходили испытания:

- Bell XV-22 Osprey (бустеры РП);

- Cessna Citation (колеса ООШ и тормозная система);

- General Dynamics F-16A Fighting Falcon (топливные насосы, ВСУ, педали управления РН, часть узлов шасси, включая пневматики ПОШ);

- General Dynamics F-16XL (приводы предкрылков);

- Northrop F/A-18 Hornet (отсек кабины с фонарем и силовая установка частично);

- Northrop F-20A Tigershark (система аварийного запуска двигателя в полете на гидразине, впоследствии от нее отказались);

- Rockwell B-1B (валы ПГО, на В-1В использованы для носовых аэродинамических демпферов, метод сборки и увязки оснастки).

Общие особенности самолета, применяемые материалы и технологии:

- самолет выполнен по аэродинамической схеме «утка с цельноповоротным ПГО» с пониженной статической устойчивостью, подобной примененной в проекте самолета MBB TKF-90;

- основные конструкционные материалы планера традиционные – алюминиевые сплавы и стали;

- композиционные материалы применены для изготовления дефлекторов УВТ, ПГО, створок шасси и несиловых панелей (но часть деталей каркаса указанных агрегатов – металлические);

- проектирование основных силовых узлов фюзеляжа (15 шпангоутов со стыковыми узлами крыла, оперения и шасси) велось в единой цифровой системе, которая выдавала сразу программы ЧПУ для их фрезерования и координат реперных точек сборочной оснастки;

- самолет строится с использованием координатно-шаблонного метода (КШМ) сборки и увязки, который применяется для строительства тяжелых самолетов транспортной и бомбардировочной авиации (в частности, В-1В) и позволяет значительно упростить и технологию, и саму оснастку благодаря использованию для определения координат и осей лазерных дальномеров и дифракционных квадрантов с повышенной точностью измерения расстояний и углов;

- оснастка для сборки фюзеляжа упрощена за счет фиксации всех реперных точек не на раму стапеля, а на пол цеха.

Компоновочная схема экспериментального сверхманевренного самолета с УВТ Х-31А

Силовая установка:

- силовая установка самолета состоит из двигателя и систем – управления, включая УВТ, запуска, топливной, смазки и охлаждения двигателя;

- в ХЧФ установлен один ТРДДФ F404-GE со специальными доработками взлетной тягой на форсаже 7259 кгс (но проектом была предусмотрена возможность и установки серийного двигателя F404-GE-400 с доработками на самолете);

- сопло двигателя без внешнего венца створок, между внутренним венцом створок и поверхностью мотоотсека образуется кольцевой канал – эжектор, рассчитанный на повышение тяги и эффективное охлаждение двигателя на рабочих трансзвуковых режимах полета;

- на хвостовой обечайке отсека двигателя установлены три дефлектора, отклоняющие реактивную струю в любом направлении по команде летчика (см. система управления) путем поворота всех этих дефлекторов на соответствующий угол относительно оси, перпендикулярной плоскости его симметрии;

Все дефлекторы системы управления вектором тяги на экспериментальном сверхманевренном самолета Мессершмитт-Бёльков-Блом / DASA – Рокуэлл Х-31А первоначального были в таком виде, как верхний на этом снимке

- дефлектор состоит из рабочей части, изготовленной из углепластика и рассчитанного на работу в реактивной струе с температурой до 1500 К и металлических частей – силового короба по оси дефлектора с его наружной стороны, узлов навески дефлектора и привода, также датчиков положения и состояния;

- первоначально была предусмотрена система аварийного запуска двигателя в полете на гидразине, впоследствии от нее отказались;

- воздухозаборник под НЧФ, совковый с регулируемой по углу установки нижней «губой», перепуском воздуха и простейшим сливом погранслоя (верхняя «губа» удлинена и удалена от нижней поверхности НЧФ, погранслой отводится клиновидной направляющей в стороны);

- входное сечение ВЗ прямоугольное, выбранное из соображений простоты конструкции и обеспечения дополнительной подъемной силы;

- топливная система состоит из интегрального топливного бака в фюзеляже и систем заправки, выработки основного и аварийного слива топлива с трубопроводами, насосами I и II ступеней подкачки, фильтрами, отстойниками, трубопроводами и арматурой, а также из топливной автоматики двигателя;

- система смазки двигателя закрытая замкнутая является частью двигателя;

- система управления силовой установкой состоит из подсистем управления запуском, остановом, топливо- и маслопитанием, основной и форсажной тягой и УВТ;

- система управления силовой установкой сблокирована с системами управления – основного самолетом, механизацией крыла, шасси, тормозным парашютом.

Крыло:

- крыло самолета набрано сверхкритическими (М-устойчивыми) профилями, имеет аэродинамическую и геометрическую крутку;

- крыло самолета малого удлинения, на виде в плане дельтовидное с изломом по передней кромке (у корня большая стреловидность, по законцовкам – меньшая), стреловидность ЗК малая отрицательная;

- консоли крыла стыкуются с фюзеляжем без зализа, щель уплотняется резиновым шнуром (это решение выбрано из соображений упрощения конструкции и технологии сборки и снижения веса, что ухудшило аэродинамику самолета);

- крыло состоит из двух консолей;

- каждая консоль состоит из кессона, элевонов, предкрылков и простых закрылков;

- кессон консоли имеет дельтовидную на виде в плане форму с изломом по передней кромке (у корня большая стреловидность, по законцовкам – меньшая), стреловидность ЗК малая отрицательная, на законцовке кромки кессона сходятся «в ноль»;

- самолет имеет развитые двухсекционные предкрылки типа «отклоняемый носок», их относительная площадь больше, чем элевонов;

- элевоны односекционные на концевых частях крыла, имеют 3 точки навески, 2 из которых имеют звенья-компенсаторы с осями шарниров, перпендикулярными оси вращения элевона;

- закрылки односекционные на корневых частях крыла, имеют 2 точки навески.

Фюзеляж и кабина:

- спроектирован без учета правила площадей (первоначально его предполагалось учитывать по типу компоновки TKF-90 – в дифференциальном варианте, но это вело к росту стоимости самолета) и имеет переменное сечение, переходящее от деформированных эллипсов перед кабиной к «прямоугольному» с малой кривизной днища внизу и эллиптическому вверху, его форма выбрана в основном из соображения плотности компоновки и технологичности конструкции;

- фюзеляж состоит из отсеков, стыкуемых фланцами шпангоутов;

- силовой набор отсеков состоит из шпангоутов, бимсов, стрингеров, работающих панелей обшивки и окантовок вырезов;

- кабина герметичная кондиционируемая;

- фонарь кабины каплевидный, состоит из козырька и поднимающейся задней части;

- на бортах ХЧФ установлены два тормозных щитка;

- ниши шасси находятся в СЧФ под входной частью ВЗ и по бокам его каналов.

Оперение:

- состоит из ПГО и ВО;

- ПГО цельноповоротное, состоит из двух консолей;

- консоль ПГО набрана симметричными ламинарными профилями с точкой максимальной толщины примерно на 40% хорд, имеет стреловидную в плане форму;

- в конструкции ПГО широко применены КМ;

- профиль ВО подобен примененному для ГО;

- ВО состоит из киля и РН;

- киль состоит из форкиля (нижней надстройки с передней кромки большой стреловидности с контейнером парашюта в хвостовой части) и основного киля стреловидной в плане формы.

Система основного управления самолетом и управления механизацией крыла:

- интегральная, цифровая многократного резервирования, состоит из зависимых каналов управления тангажом, креном, курсом и КВТ, каждый канал имеет 4 цифровых подканала без аналогового и механического резерва, сблокирована с системами управления силовой установкой, шасси и тормозными щитками;

- управление по тангажу и крену осуществляется РУС, по курсу – педалями;

- управление УВТ автоматизированное теми же рычагами, что и РП;

- электронная часть каждого подканала управления состоит из потенциометров, измеряющих отклонение командных рычагов пилотом, датчиков воздушных параметров и угловых ускорений, выдающих поправки для обеспечения динамической устойчивости самолета, математических фильтров для отсева случайных воздействий (часть ПО), системы изменения передаточного отношения кинематики РП, ЦВМ, суммирующих сигналы управления летчика и указанных выше датчиков и система, системы питания, контроля состояния и проводки;

- механическая часть каждого канала управления РП состоит из одной многоканальной одноштоковой АРМ с цифровым управлением, гидравлического шарнира и тяг управления между АРМ и РП;

- АРМ ПГО установлены в НЧФ, элевонов – под крылом, РН – в нижней надстройке киля;

- система управления предкрылками и закрылками состоит общей электронной части, обеспечивающей их синхронную работу, и двух каналов (правого и левого), гидромеханического управления;

- состав и работа электронной части управления подобны системе основного управления самолетом за исключением ПО, отклонение поверхностей механизации производится на взлете и посадке рычагом и аварийно нажимными переключателями, при этом на взлете, на посадке и в полете система учитывает отклонение элевонов по тангажу и угол атаки, а после уборки шасси – и число М;

- механическая часть каждого канала системы управления закрылками подобна системе управления элевонами;

- механическая часть каждого канала системы управления предкрылками состоит из привода вращательного движения, системы карданных валов, винтовых преобразователей с их кинематикой, установленных непосредственно в секциях предкрылков и преобразующих вращение карданных валов в отклонение секций предкрылков относительно осей их навески.

Шасси:

- убирающееся трехопорное с носовой опорой;

- ПОШ балочно-подкосного типа, состоит из основной стойки (узел навески, ЖГА, механизм поворота ЖГА при уборке и выпуске опоры, шток, полувилка, шлиц-шарнир, демпфер шимми, МРК), колеса, «ломающегося» подкоса с замком убранного и выпущенного положений и цилиндра уборки-выпуска, убирается назад с поворотом 90 град.;

- ООШ (правая и левая симметричны) пирамидального типа, состоит из основной стойки с узлом ее навески и консольной осью колеса, выносного ЖГА, «ломающегося» подкоса с замком убранного и выпущенного положений и цилиндра уборки-выпуска, убирается вперед против потока;

- цилиндры и замки закрытия и открытия створок ниш шасси отдельные для каждой стойки;

- на каждой стойке установлены концевые выключатели сигнализации убранного и выпущенного положений, а на одной из ООШ – датчик обжатия амортизатора, связанный с системами управления самолетом, механизацией крыла и силовой установкой.

Контрольно-записывающая аппаратура:

- на борту самолета установлен аналогово-цифровой комплекс КЗА, состоящий из систем измерения и регистрации полетных параметров (воздушных и инерционных), состояния систем и видеосъемки;

- на борту самолета установлен комплект радиолокационных ответчиков для фиксации траектории полета наземными РТС.

Хотя большинство запланированных программ испытаний самолетов Х-31А должно было делаться в интересах ВВС США и ФРГ, самолеты строились и испытывались из сегметна бюджета DARPA на обеспечение перспективных работ и летных испытаний в интересах Авиации ВМС США, испытания должны были проводиться совместно с соответствующими учреждениями ВМС США.

В 1989 г. концерн МВВ прекратил свое существование, а его предприятия вошли в состав концерна Deutsche Aerospace AG (DASA), который продолжил свое участие в программе.

Для предварительных испытаний аэродинамики самолета, подбора передаточных отношений каналов управления, разработки методик пилотирования и определения его эксплуатационных ограничений были использованы следующие методы:

- аэродинамический, статический и динамический прочностной и температурный расчет с использованием трехмерных матмоделей по методам МКЭ;

- полунатурное стендовое моделирование;

- статические и частотные испытания моделей и натурных образцов;

- испытания сбрасываемых с вертолета ДПМ с программным управлением.

Х-31 (Bu. No. 164584) 1-й опытный, экспериментальный самолет для исследований режимов сверхманевренности.

Строился совместно заводами МВВ (с 1989 г. – DASA, ФРГ), Rockwell (США) и Boeing Phantom Works (офис в г. Вашингтон, округ Колумбия, опытное производство распределено по заводам компании Boeing и не существует как отдельное подразделение фирмы). Окончательная сборка и регулировка систем выполнялась на государственном заводе ВВС № 42 в Палмдейле в Калифорнии (US Air Force Plant No. 42) на участке фирмы «Рокуэлл».

1 марта 1990 г. состоялась выкатка самолета из ЦОС завода и он был передан на наземную отработку.

Сдан на летные испытания без системы УВТ.

11 октября 1990 г. летчик-испытатель фирмы Rockwell К. Дайсон (Kenneth Dyson) совершил первый полет на этом самолете без установки системы УВТ.

Первый экземпляр экспериментального сверхманевренного самолета Мессершмитт-Бёльков-Блом / DASA – Рокуэлл Х-31А в испытательном полете над авиабазой ЭдвардсФото: https://www.nasa.gov/centers/armstrong/news/FactSheets/FS-009-DFRC.html

19 января 1995 г. в очередном испытательном полете самолет потерпел аварию из-за обмерзания ПВД, что вызвало полный отказ системы управления. Летчик катапультировался.

Х-31 (Bu. No. 164585) 2-й опытный, экспериментальный самолет для исследований режимов сверхманевренности.

Строился так же, как и 1-й самолет.

19 января 1991 г. летчик-испытатель фирмы MBB / DASA Д. Зик (Dietrich Seeck) совершил на этом самолете первый полет.

Общий ход испытаний, доработки самолетов и итоги программы

11 октября 1990 г. самолет № 1 совершил первый полет без системы УВТ.

19 января 1991 г. самолет № 2 совершил первый полет.

14 февраля 1991 г. самолет № 1 совершил 1-й полет IV этапа проекта с установленной системой УВТ.

Испытания показали, что выбранная система УВТ недостаточно эффективна из-за взаимодействия реактивной струи при ее отклонении с потоками воздуха, обтекающими стык крыла и фюзеляжа. Для устранения этого недостатка на наружные поверхности дефлекторов были установлены кожухи, состоящие из стального листа и поперечных гофров, которые турбулизировали обтекающий поток

В ходе испытаний на дефлекторы УВТ самолета Х-31А были установлены кожухи с гофрами на внешних поверхностяхФото: С.Г. Мороз

24 апреля 1991 г. начался I этап ГИ самолета (Government Preliminary Evaluation #1, GPE I).

В сентябре – октябре 1991 г. прошли испытания с имитацией воздушных боев по программе “Pinball I Twin-Dome Manned Air Combat Simulation” без противника.

19 ноября 1991 г. был выполнен первый полет на закритических углах атаки – “post-stall flight”.

20 ноября 1991 г. был выполнен первый полет по программе II этапа ГИ самолета (Government Preliminary Evaluation #2, GPE II).

К концу 1991 г. на двух самолетах выполнено 108 полетов, достигнут угол атаки 52 град.

20 января 1992 г. оба самолета перелетели на базу ИЦ ВВС США Эдвардс (Edwards AFB, Калифорния), это был их единственный совместный полет.

В январе 1992 г. к испытаниям подключились ВВС США и NASA, была образована «Международная испытательная организация» (International Test Organization, ITO).

10 февраля 1992 г. испытания переведены на базу NASA «Исследовательский центр Драйден» (Dryden Flight Research Facility) и в тот же день туда прибыли оба самолета.

23 апреля 1992 г. был выполнен первый испытательный полет силами ITO.

В июне 1992 г. возобновлены полеты на больших углах атаки в рамках IV этапа проекта. Они показали, что на ряде режимов РП не обеспечивают сохранение устойчивости и управляемости из-за особенностей моментных характеристик самолета. Для исключения этого дефекта на ХЧФ перпендикулярно ее бортам были установлены два аэродинамических гребня.

Установка аэродинамических гребней на хвостовой части фюзеляжа на экспериментальном самолете Х-31А Фото: С.Г. Мороз

10 сентября 1992 г. был выполнен первый полет с этими гребнями.

18 сентября 1992 г. достигнуты расчетные значения угла атаки 70 град. и угла скольжения 45 град. с сохранением динамической устойчивости и заданной траектории.

29 октября 1992 г. самолет №2 выполнил первый полет с дефлекторами, доработанными установкой кожухов.

6 ноября 1992 г. был выполнен полный вираж с сохранением угла атаки 70 град.

25 ноября 1992 г. был отмечен непроизвольный выход самолета №2 за закритический режим из-за срыва потока на корневых частях крыла. Для устранения этого недостатка перед корневыми частями крыла в плоскости их хорд установлены плоские гребни, которые формируют устойчивую вихревую систему обтекания крыла.

12 января 1993 г. был выполнен первый полет самолета № 2 с гребнями на ХЧФ.

19 – 30 апреля 1993 г. была проведена вторая серия учебных воздушных боев по программе “Pinball II Twin-Dome Manned Air Combat Simulation” без противника.

10 июня 1993 г. на базе NASA «Исследовательский центр Драйден» приступили к программе исследований тактики возможного боевого применения сверхманевренных самолетов.

31 августа 1993 г. выполнен первый полет по программе BFM (Basic Fighter Maneuver – «Основные маневры истребителей»).

5 ноября 1993 г. выполнен первый полет по программе CIC (Close-In Combat – «Ближний бой»).

24 ноября 1993 г. на самолете впервые превышена скорость звука – достигнуто число М=1,08 на высоте 11430 м.

16 декабря 1993 г. выполнен первый полет с использованием нашлемного индикатора GEC-Marconi Avionics Viper для оптического и звукового отображения тактической ситуации.

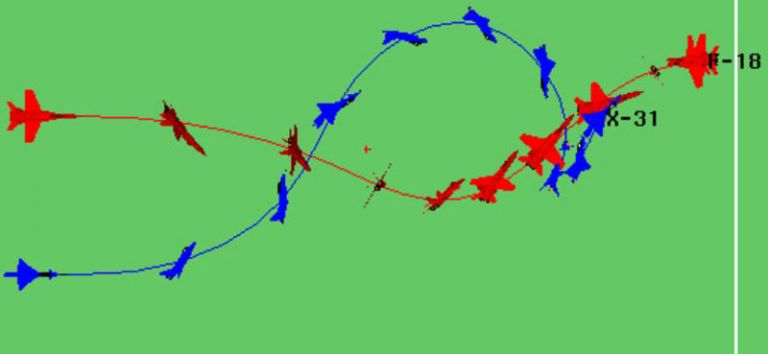

В ноябре 1993 – январе 1994 г. проведена серия ближних учебных боев с самолетом F-18 (использовалась ЛЛ NASA), которые показали высокую вероятность поражения цели в тактической ситуации «атака» и хорошую выживаемость в ситуации «оборона»

Один из вариантов маневров в ближнем бою против самолета F-18, который ведет к победе сверхманевренного истребителяРисунок: http://www0.cs.ucl.ac.uk/staff/Rob.Smith/PCES.pdf

В 1993 г. был проведен ряд полетов со снятой верхней частью ВО (верхним килем и РН) в рамках исследований компоновок перспективных боевых самолетов и БПЛА с уменьшенным числом поверхностей оперения и управления.

В январе – февраля 1994 г. проведена 2-я серия ближних учебных боев с самолетом F-18 для оценки сравнимой конфигурации этого самолета.

25 января 1994 г. выполнен первый полет на ближний воздушный бой с использованием нашлемного индикатора GEC Viper.

23 февраля 1994 г. первый полет на самолете выполнил строевой пилот (не испытатель).

В марте 1994 г. группа строевых пилотом ВВС и Авиации ВМС США завершила первый этап тренировочных полетов на самолетах Х-31А и в том же месяце начата серия полетов на ближний воздушный бой на ограниченных до 45 град. углах атаки.

17 марта 1994 г. выполнен первый полет на подтверждение устойчивости и управляемости при М=1,2 с имитацией схемы «бесхвостка» установкой РП на определенные углы и управлением по тангажу и курсу только использованием УВТ.

В апреле 1994 г. проведена серия полетов на сравнительные боевые испытания с элементами воздушного боя против самолетов F-14 и F-18 в «чистой конфигурации» из испытательной АЭ ВМС США VX-4.

В июле 1994 г. завершена серия полетов на ближний воздушный бой на ограниченных до 45 град. углах атаки и было получено разрешение на такие полеты с углами атаки до 70 град.

Второй экземпляр экспериментального сверхманевренного самолета МВВ – Рокуэлл Х-31А в полете на больших углах атакиФото: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/X-31_at_High_Angle_of_Attack.jpg

2 августа 1994 г. выполнен первый полет с серийным двигателем F404-GE-400 вместо специально выпущенного для этого самолета.

В сентябре 1994 г. была проведена серия полетов на ближний воздушный бой с самолетами F-15C и F-16C из 422 TES (Test and Evaluation Squadron) ВВС США.

В ноябре – декабре 1994 г. была проведена серия полетов для проверки возможности применения ракет воздух-воздух большой дальности с целеуказанием для них вне визуальной видимости цели (с аппаратурой имитации работы РЛС и ГСН).

В конце 1994 г. была проведена 2-я серия полетов для исследования самолетов-бесхвосток с имитацией такой конфигурации соответствующей установкой ПГО и элевонов по программе JAST, включая имитацию атаки наземной цели и посадки на авианосец.

В январе 1995 г. выполнены полеты на демонстрацию возможности учебного воздушного боя против виртуальной цели, образ которой вырабатывает бортовой компьютер.

19 января 1995 г. в очередном испытательном полете самолет потерпел аварию из-за обмерзания ПВД, что вызвало полный отказ системы управления. Летчик катапультировался. Испытания остановлены.

13 апреля 1995 г. состоялся первый полет самолета № 2 на проверку работы систем и допуск к дальнейшим испытаниям и показу на Международном авиасалоне в Ле-Бурже во Франции.

28 апреля 1995 г. на Х-31А № 2 завершилась программа проверки возможности выполнения пилотажа с элементами сверхманевренности для показа на Международном авиасалоне в Ле-Бурже.

4 – 16 мая 1995 г. на Х-31А № 2 прошли тренировочные полеты на выполнение пилотажа с элементами сверхманевренности для показа на Международном авиасалоне в Ле-Бурже.

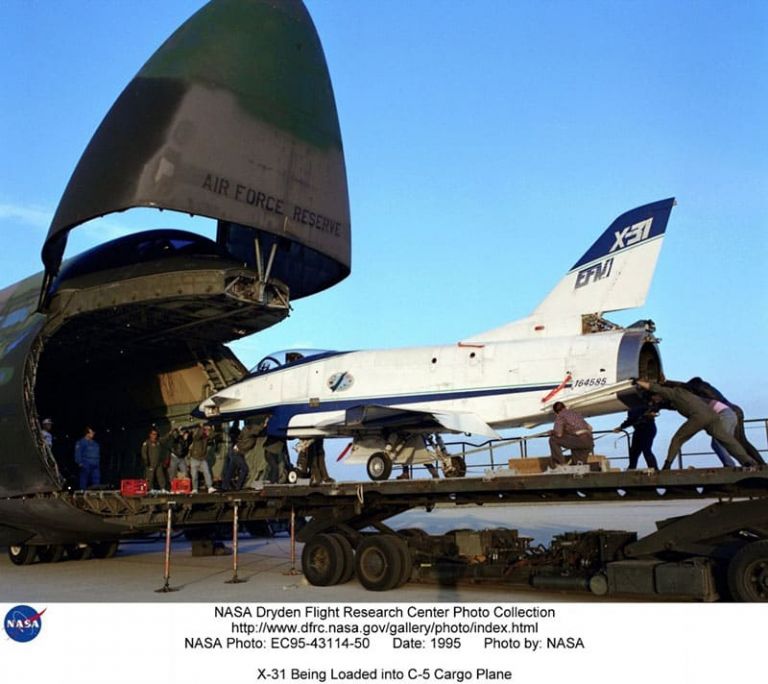

20 мая 1995 г. самолет Х-31А № 2 в неразобранном виде (но с отстыкованым контейнером тормозного парашюта) был погружен на борт тяжелого ВТС С-5А ВВС США и был отправлен в ФРГ на авиабазу Манхинг (Manching, Бавария).

Погрузка Х-31А на борт тяжелого военно-транспортного самолета Локхид С-5 «Гэлекси»Фото: https://www.dvidshub.net/image/736735/x-31-being-loaded-into-c-5-cargo-plane

29 мая 1995 г. самолет Х-31А № 2 приступил к полетам с авиабазы Манхинг для подготовки выступления на Международном авиасалоне в Ле-Бурже.

2 июня 1995 г. самолет Х-31А № 2 завершил подготовку выступления на Международном авиасалоне в Ле-Бурже.

8 июня 1995 г. самолет Х-31А № 2 совершил перелет Манхинг – Кельн – Ле-Бурже.

8 июня 1995 г. самолет Х-31А № 2 проверочный полет с аэродрома Ле-Бурже.

9 июня 1995 г. самолет Х-31А № 2 совершил тренировочный полет с аэродрома Ле-Бурже для отработки программы показа.

10 – 18 июня 1995 г. самолет Х-31А № 2 совершил 8 показательных полетов с аэродрома Ле-Бурже в ходе Международного авиасалона.

19 июня 1995 г. самолет Х-31А № 2 совершил перелет Ле-Бурже – Кельн – Манхинг. Этот полет был засчитан как последний по программе EFM, хотя никаких элементов сверхманевренности не предусматривал.

14 – 25 июня 1995 г. самолет Х-31А № 2 был перевезен с а/д Манхинг в ФРГ на авиабазу ИЦ ВВС США Эдвардс на Тихоокеанском побережье США в Калифорнии на тяжелом ВТС С-5А ВВС США.

28 июня 1995 г. самолет Х-31А № 2 был сдан на хранение на базе NASA «Исследовательский центр Драйден».

23 февраля 1999 г. самолет автомобильным транспортом был доставлен на участок фирмы «Боинг» на государственном заводе ВВС № 42 в Палмдейле в Калифорнии для доработок по новой испытательной программе VECTOR.

2 марта 1999 г. на агрегатах самолета Х-31А № 2 началась проверка возможности установки двигателя RM-12 – ТРДДФ F404-GE шведского производства для самолета Saab JAS-39 Gripen.

В 1999 г. агрегаты самолета Х-31А № 2 перевезли на базу NASA «Исследовательский центр Драйден», а заем возвращены на завод № 42 в Палмдейле для завершения доработок по программе VECTOR.

11 апреля 2000 г. самолет Х-31А № 2 на тяжелом ВТС С-5А ВВС США был перевезен с авиабазу ИЦ ВМС США Патаксент Ривер (NAS Patuxent River на Атлантическом побережье США в Мэриленде). Там приступили к его сборке и подготовке к летным испытаниям по программе VECTOR.

Установка антенны приемника GPS на форкиле самолета Мессершмитт-Бёльков-Блом / DASA – Рокуэлл Х-31А после доработки по программе VECTORФото: С.Г. Мороз

20 февраля 2001 г. на авиабазе ИЦ ВМС США Патаксент Ривер начались рулежки и скоростные пробежки доработанного самолета Х-31А № 2 в рамках подготовки к летным испытаниям по программе VECTOR.

24 февраля 2001 г. на авиабазе ИЦ ВМС США Патаксент Ривер состоялся 1-й полет пробежки доработанного самолета Х-31А № 2 в рамках 1-го этапа программы VECTOR (Phase 1 Flight Test – Reactivation). Ее целью было определение пригодности самолета к дальнейшим полетам.

6 апреля 2001 г. на авиабазе ИЦ ВМС США Патаксент Ривер доработанный самолет Х-31А № 2 завершил 1-й этап программы VECTOR (Reactivation) и был признан пригодным к дальнейшим полетам.

7 апреля 2001 г. на авиабазе ИЦ ВМС США Патаксент Ривер приступили к дальнейшей доработке самолета Х-31А № 2, которая предусматривала установку инерциальной и спутниковой навигационных систем для исследования возможности короткой посадки сверхманевренных самолетов по программе VECTOR / ESTOL.

27 марта 2002 г. на авиабазе ИЦ ВМС США Патаксент Ривер завершена доработка самолета Х-31А № 2, которая предусматривала установку инерциальной и спутниковой навигационных систем для исследования возможности короткой посадки сверхманевренных самолетов по программе ESTOL. В этот день была проведена полная проверка систем самолета и рулежка на малой скорости.

17 мая 2002 г. на авиабазе ИЦ ВМС США Патаксент Ривер состоялся первый полет самолета Х-31А № 2 по программе 1-го этапа ESTOL, который предусматривал имитацию захода на посадку на короткую ВПП, что выполнялось в полете на высоте 1500 м без касания земли.

22 марта 2003 г. на авиабазе ИЦ ВМС США Патаксент Ривер состоялся последний полет самолета Х-31А № 2 по программе 1-го этапа ESTOL, который предусматривал имитацию захода на посадку на короткую ВПП, что выполнялось в полете на высоте 1500 м без касания земли.

Самолет Х-31А выполняет посадку на короткую ВПП по крутой глиссаде во время испытаний по программе VECTOR на базе ВМС США Патаксент Ривер. Результаты этих работ были использованы для создания систем автоматической посадки БПЛА на авианосцыФото: http://jetwalls.com/html/gallery-1600-54.html

3 апреля 2003 г. на авиабазе ИЦ ВМС США Патаксент Ривер состоялся первый полет самолета Х-31А № 2 по программе 2-го этапа ESTOL, который предусматривал практическую посадку на короткую ВПП.

29 апреля 2003 г. на авиабазе ИЦ ВМС США Патаксент Ривер летчик-испытатель м-р К. Элли (Maj. Cody Allee) выполнил последний полет на самолете Х-31А № 2 по программе 2-го этапа ESTOL, который предусматривал практическую посадку на короткую ВПП. Была осуществлена нормальная автоматизированная посадка с углом атаки в момент касания ВПП 24 град.

После этого самолет был снят с эксплуатации и передан в качестве статического экспоната «Немецкому музею Воздушная верфь Шлассхайм» (Deutsches Museum – Flugwerft Schleissheim), г. Мюнхен, Германия.

Экспериментальный сверхманевренный самолет Мессершмитт-Бёльков-Блом / DASA – Рокуэлл Х-31 в «Немецком музее Воздушная верфь Шлайссхайм» (Deutsches Museum – Flugwerft Schleissheim) в Мюнхене – 15 февраля 2019 г. Фото: С.Г. Мороз

В ходе испытаний были достигнуты практически все поставленные цели. Были выполнены следующие основные программы испытаний:

- на закритические режимы полета при M<1, выполнялись пространственное маневрирование с перегрузками от +9 до -3g, углами атаки до +70 град. и скольжения до 45 град. с сохранением динамической устойчивости;

- на имитацию ближнего маневренного воздушного боя с самолетами F-14, F-15, F-16, F-18;

- на возможность освоения и применения режимов сверхманевренности строевыми летчиками;

- на целесообразность создания перспективных истребителей с УВТ и с уменьшенным числом поверхностей управления и оперения;

- на оценку целесообразности применения в ближнем маневренном воздушном бою нашлемных целеуказателей;

- на возможность применения воздух-воздух большой дальности с целеуказанием для них вне визуальной видимости цели

- на демонстрацию возможности учебного воздушного боя против виртуальной цели, образ которой вырабатывает бортовой компьютер;

- на оценку возможности посадки сверхманевренного самолета на короткую ВПП, что предусматривало имитацию режима в воздухе и действительную посадку.

Была подтверждена ценность УВТ для сохранения динамической устойчивости на сверхкритических режимах полета и достаточный ресурс подвижных дефлекторов.

Вместе с тем этот легкий экспериментальный самолет не показал преимуществ перед советскими самолетами Су-35 и Су-37, которые выполняли полеты на таких же режимах даже с весогабаритными макетами вооружения. Мало того, самолет по величинам достигнутых углов атаки и радиусов эволюций уступал серийным самолетам Су-27 и МиГ-29.

В полетах на двух самолетах Х-31А участвовали 18 летчиков, которые сделали на двух самолетах 663 полета:

- К. Дайсон (Kenneth Dyson) – летчик-испытатель фирмы Rockwell, 27 полетов;

- Д. Зик (Dietrich Seeck) – летчик-испытатель фирмы MBB / DASA, 38 полетов;

- Ф. Нокс (Fred Knox) – летчик-испытатель фирмы Rockwell и ITO, совершил наибольшее число полетов – 128;

- Ланг К.-Х. Ланг (Karl-Heinz Lang) – летчик-испытатель 61-го военно-технического центра ВВС ФРГ, 117 полетов;

- м-р Б. Тромбадор (Maj. Bob Trombadore) – летчик-инструктор авиации КМП США, 2 полета;

- м-р К.-Х. Май (Maj. Karl-Heinz Mai), строевой летчик ВВС ФРГ, 2 полета;

- к-н II ранга Э. Гровс (Cmdr. Al Groves) – летчик-инструктор ВМС США, летчик-испытатель ITO, 39 полетов;

- Р. Смит (Rogers Smith) – летчик-испытатель NASA, «Исследовательский центр Драйден», 80 полетов;

- п./п-к Дж. Виснецки (Lt. Col. Jim Wisneski) – летчик-инструктор ВВС США, летчик-испытатель ITO, 44 полета;

- м-р К. Ким (Maj. Quirin Kim) – летчик-испытатель ITO, ВВС ФРГ, 73 полета;

- м-р Д. Гесс (Maj. Derek Hess) – строевой летчик ВВС США, 6 полетов;

- к-н/л-т С. Шмидт (Lt. Cmdr. Steve Schmidt) – строевой летчик ВМС США, 7 полетов;

- Э. Шнейдер (Edward Schneider) – летчик-испытатель NASA, «Исследовательский центр Драйден», 4 полета;

- к-н Г. Лория (Capt. Gus Loria), летчик-испытатель ITO, авиация КМП США, 13 полетов;

- к-н II ранга В. Рагуса (Cmdr. Vivian Ragusa) – летчик-инструктор ВМС США, летчик-испытатель группы VECTOR, 11 полетов;

- к-н II ранга Р. Кнопфель (Cmdr. Rudy Knöpfel) – летчик резерва ВМС ФРГ, летчик-испытатель группы VECTOR, 41 полет;

- м-р К. Элли (Maj. Cody Allee) – летчик-инструктор ВМС США, летчик-испытатель группы VECTOR, 30 полетов;

- л-т Дж. Хансен (Lt. Gerald Hansen) – летчик-инструктор ВМС США, летчик-испытатель группы VECTOR, 1 полет.

В США в 1990-х гг. возобладало мнение, что главными качествами, требующимися от перспективных тактических истребителей, будут пониженная радиолокационная заметность, сверхзвуковая крейсерская скорость полета, возможность применения ВТО большой дальности (вне визуальной видимости воздушных целей) с сетецентрическим управлением группировкой ЛА и запущенных ракет в пределах ТВД. Это давало преимущества при нанесении первого внезапного удара, но в случае, если противник не выведен из войны сразу, такие самолеты не обеспечивают дальнейших эффективных действий на ТВД ни в продолжении наступления, ни при переходе к обороне, если самолеты противника имеют преимущества в маневренности и скороподъемности.

Для США и в определенной мере Великобритании это не играло большой роли, т.к. на 2-й фазе операции их территории не попадали под удар тактической авиации потенциального противника (ВВС РФ или арабских стран), но руководство ВВС ФРГ и Италии считало необходимым улучшить боевые качества своих истребителей Eurofighter Typhoon II за счет внедрения УВТ. Однако руководство концерна под давлением США и Великобритании не согласилось самостоятельно финансировать разработку такой модификации самолета.

Полная стоимость программы, включая разработку, изготовление и испытания ДПМ, стендов, экспериментальных образцов узлов и двух самолетов, составила 255 млн. долл. и, несмотря на хорошие результаты по использованию всеракурсного УВТ для повышения маневренности самолетов, эти результаты использованы не были, а в программе ATF для самолета Lockheed Martin F-22 Raptor было сделано сопло с УВТ в одной плоскости, использующее другие принципы – двумерное дающее преимущества в малозаметности, но уступающее в плане улучшения управляемости и маневренности самолета.

Подробные официальные тактико-технические данные самолета смотрите в таблице X-31 Data

Смысл использованных в статье и таблицах определений, понятий и сокращений можно узнать, открыв наш краткий словарь по авиации и ракетной технике

Список использованных источников:

- Валуев Н. «Хук», «кобра», «колокол»… // «Вестник Воздушного Флота», № 5, 6, — 1995 г.

- Липецкий В. «Коброй Пугачева» по «развороту Хербста». Вестник Воздушного Флота № 5, 6, — 1995 г.

- American X-Vehicles An Inventory – X-1 to X-50. Monographs in Aerospace History No. 31. SP-2003-4531. Centennial of Flight Edition. Ed. by Dennis R. Jenkins, Tony Landis, Jay Miller. Washington, DC, USA, NASA, — 2003

- Joyce, Douglas A. Flying Beyond the Stall. The X-31 and the Advent of Supermaneuvreability. Washington, DC, USA, NASA, — 2014

- Loftin, L.K., Jr. Quest for Performance: The Evolution of Modern Aircraft. NASA SP-468. NASA Scientific and Technical Branch, Washington, DC, USA, — 1985

- Winchester J. X-Planes and Prototypes. From Nazi secret weapons to the warplanes of future. London, Amber Books Ltd., — 2005

- http://www0.cs.ucl.ac.uk/staff/Rob.Smith/PCES.pdf

- https://www.nasa.gov/centers/dryden/history/pastprojects/X31/index.html

Источник — https://naukatehnika.com/messershmit-rokuell-x-31a.html