Двадцатидюймовка для РККА

По состоянию на 22 июня 1941 г. в составе Военно-Морского Флота СССР имелось 332 батареи береговой артиллерии, на вооружении которых находилось 1224 орудия калибра 145-356 мм. В это число входило значительное количество батарей, вооруженных пушками калибра 180-356 мм, установленными на железнодорожных транспортерах ТМ-1-180, ТМ-1-14, ТМ-2-12 и ТМ-3-12. Эти батареи были распределены между четырьмя флотами и в основном предназначались для борьбы с вражеским флотом. Для комплектации сухопутных войск Красной Армии железнодорожными артиллерийскими установками большого калибра было принято решение о разработке таких систем нового поколения.

356-мм железнодорожная артиллерийская установка ТП-1

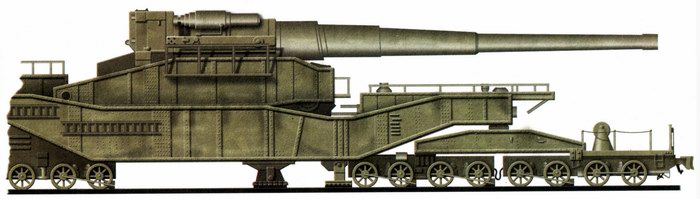

Планировалось, что новые установки будут с одинаковой эффективностью использоваться как «для борьбы с линейным флотом и мониторами противника»,так и для действия «на сухопутном фронте», поскольку они проектировались для стрельбы и с рельсов, и с бетонного основания (однотипного с основанием для ТМ-1-14). Кроме того, они должны были иметь возможность перебрасываться по всем стандартным (1524 мм) железнодорожным путям СССР со скоростью до 50 км/ч и переходить на узкую европейскую (1435 мм) колею.

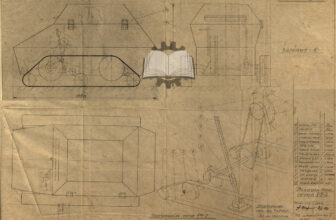

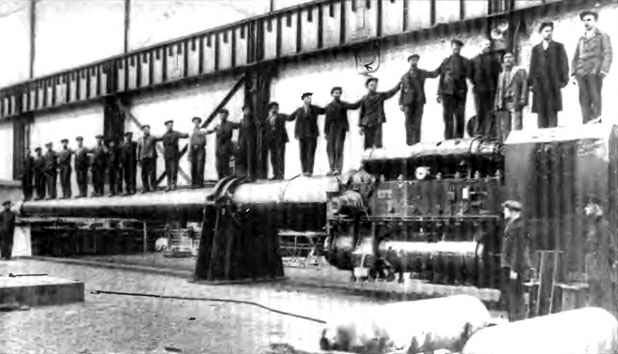

В связи с этим в феврале 1938 г. было выдано тактико-техническое задание на разработку новых железнодорожных установок, получивших наименование ТП-1 (с 356-мм пушкой) и ТГ-1 (с 500-мм гаубицей). В том же году головным разработчиком проекта ТП-1 было назначено ОКБ-172, ему же поручалась разработка документации на качающуюся часть установки (ствол пушки, противооткатные устройства и люлька). Проектирование транспортера осуществляло ЦКБ-19. К работам были подключены также НИМ-13 (вопросы внешней и внутренней баллистики) и НИИ-24 (проектирование снарядов). Монтаж всей системы ТП-1 производился на Новокраматорском механическом заводе, качающуюся часть цопжен бьт у\зготавп\лва\ъ завод № 221 «Баррикады», железнодорожные тележки с механизмами передвижения — «Красный Профинтерн», электрическая часть поручалась Харьковскому электротехническому заводу (ХЭТЗ), муфты Дженни — заводу им. Кирова в Ленинграде, вагоны-погреба и вагон-электростанция должны были строиться заводом «Красный Профинтерн», двигатели «Коминтерн» заказывались заводу № 183 (ХПЗ), приборы управления артиллерийским огнем должен был делать завод № 212, прицелы — завод № 172, снаряды — завод № 3, а заряды — заводы № 40 и № 59.

Опытный образец ТП-1 был включен в заказ 1939 г. со сроком готовности — III квартал 1940 г. К концу 1942 г. уже планировалось изготовить 14 установок этого типа. Однако в силу ряда причин работы велись с отставанием от графика, так что к началу Великой Отечественной войны была изготовлена только одна качающаяся часть установки и один универсальный транспортер, который можно было использовать как для установки ТП-1, так и ТГ-1. Нападение Германии на СССР прервало работу над ТП-1 и ТГ-1, которые так и не были приняты на вооружение. В годы войны работы по этой установке не проводились, также нет сведений о возобновлении этих работ по окончании войны. Это было связано с тем, что во второй половине 1940-х гг. в СССР началась разработка более совершенных железнодорожных артиллерийских систем калибров 406, 305 и 180 мм.

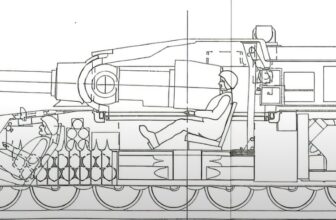

До боевого применения установок ТП-1 дело так и не дошло, но в соответствии с планами командования РККА эти установки должны были поступать на вооружение железнодорожных артиллерийских батарей особой мощности РВГК. В состав каждой такой батареи должны были включаться три артиллерийских транспортера, три вагона-силовые станции (по одной на орудие), шесть вагонов-погребов (по два на орудие) с 24 выстрелами в каждом вагоне и два вагона батарейного и центрального постов (по типу ТМ-3-12). Кроме того, в состав подвижной базы следовало включить по два запасных вагона-погреба на орудие, установку для смены лейнера и средства для восстановления разрушенного пути длиной 40 м. ПВО батареи ТП-1 должна была состоять из дивизиона трехбатарейного состава на механической тяге. Для перевозки артиллерийских транспортеров и вагонов сопровождения должны были использоваться паровозы типа «Э». Как и у батарей морских железнодорожных установок, предусматривалось также наличие батарейного поста с разборной вышкой и центрального поста.

500-мм железнодорожная артиллерийская установка ТГ-1

В связи с необходимостью иметь на вооружении сухопутных подразделений Красной Армии артиллерийских систем большой мощности в конце 1930-х гг. было выдано тактико-техническое задание на разработку новых железнодорожных установок, получивших наименование ТП-1 (с 356-мм пушкой) и ТГ-1 (с 500-мм гаубицей). Как показал опыт боевых действий на Западном фронте в годы первой мировой войны, именно такие установки являлись наиболее эффективным оружием для уничтожения вражеских укреплений с многометровыми железобетонными перекрытиями. Однако о калибре орудия для такой установки вначале не было единого мнения. В связи с этим специалисты Артиллерийского научно-исследовательского института в 1937 г. провели тщательный анализ вариантов железнодорожных артиллерийских установок с гаубицами калибра 450. 475 и 500 мм.

От калибра 475 мм в итоге отказались. Осталось два варианта — 450 и 500 мм. И хотя считалось, что наилучшими баллистическими характеристиками будет обладать 450-мм гаубица, более универсальной была признана пушка калибра 500 мм. Такое мнение подкреплялось тем, что действие по бетону у всех гаубиц предполагалось одинаковое, но действие по грунту должно было быть лучше у 500-мм гаубицы. В результате ей и отдали предпочтение.

Проектирование гаубицы вело ОКБ-172, оно же было и разработчиком железнодорожной артиллерийской установки в целом. К работам по созданию установки ТГ-1 были привлечены также организации и предприятия, задействованные в проектировании и постройке 356-мм установки ТП-1. Установка ТГ-1 была вооружена 500-мм гаубицей с длиной ствола 27,7 калибра (13,85 м) и в отличие от ТП-1 предназначалась для действий исключительно на сухопутном фронте для уничтожения особо важных объектов и бетонных укреплений долговременного типа.

В соответствии с планами Главного артиллерийского управления Новокраматорский механический завод, на котором производился весь монтаж системы, должен был к концу 1942 г. изготовить 16 установок ТГ-1, предназначенных для вооружения артиллерийских батарей особой мощности резерва Главного командования. Батареи установок ТГ-1 должны были иметь такую же организационную структуру, что и батареи ТП-1: три артиллерийских транспортера; три вагона-силовые станции (по одной на орудие); шесть вагонов-погребов (по два на орудие) с 24 выстрелами в каждом вагоне; один вагон-батарейный пост, один вагон-центральный пост. Предполагалось также иметь подвижную базу с двумя запасными вагонами-погребами на орудие и средствами для восстановления разрушенного участка железнодорожного пути длиной до 40 м.

Как и в случае установок ТП-1, работа по установкам ТГ-1 велась с некоторым отставанием от графика и в результате сроки оказались сорванными. К началу Великой Отечественной войны были готовы лишь одна качающаяся часть ТГ-1 и один универсальный транспортер ТПГ. Такой транспортер имел сильно упрощенную конструкцию и предназначался только для испытаний орудий.

Заводские испытания установки ТГ-1 на транспортере ТПГ были проведены на Новокраматорском заводе в конце 1940 г. Полигонные испытания планировалось провести летом 1941 г. на полигоне под Ленинградом. Однако нападение Германии на СССР прервало работу как над установкой ТП-1, так и над ТГ-1, которые так и не были приняты на вооружение. С началом войны все работы по установке ТГ-1 вообще прекратили.