1941-й стал не только временем тяжелых испытаний, но и годом наших первых побед, заложивших фундамент великой Победы 1945-го. Многие из тех, кто отважно защищал Родину в первые месяцы Великой Отечественной, не дожили до конца войны. Они не написали мемуаров и не дали интервью о том, как «я дрался на…». Многие их достижения и новаторские приемы приписаны другим, а имена незаслуженно забыты или даже вовсе не выявлены в отрывочных и бессистемных документах летне-осенней кампании 41-го. Наша статья – это попытка разобраться и восстановить справедливость в таком частном вопросе, как боевая деятельность штурмовой авиации Краснознаменного Балтийского флота (КБФ) по морским целям в первые месяцы войны.

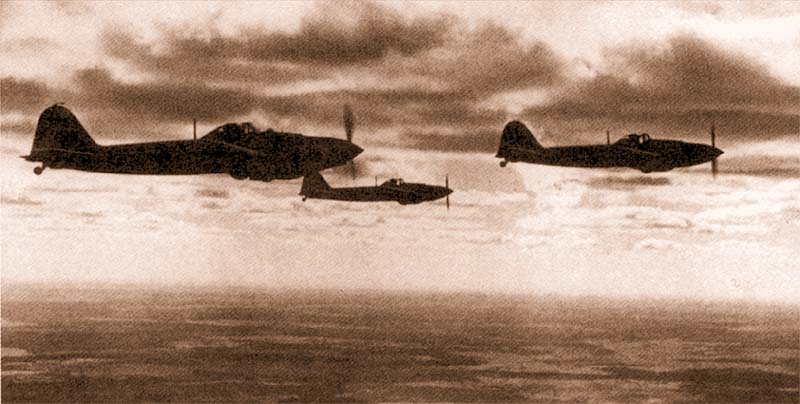

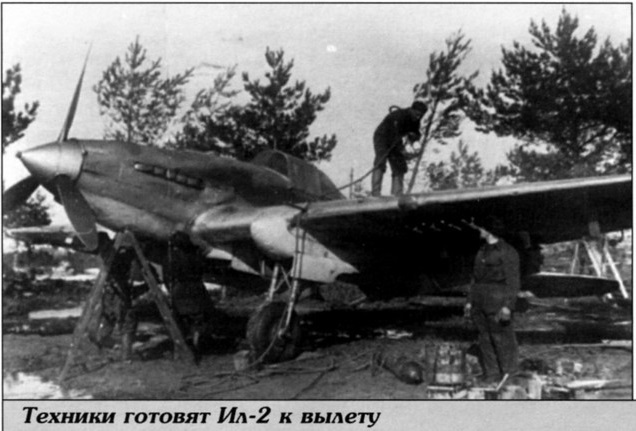

Любителям истории авиации хорошо известно, что на момент начала войны штурмовики в морской авиации отсутствовали как класс. Менее известен тот факт, что создание частей и подразделений морских штурмовиков предусматривалось перспективным планом развития авиации рабоче-крестьянского флота на 3-ю пятилетку, утвержденным еще в мае 1939 г. Однако испытания и запуск Ил-2 в серийное производство затянулись, и ни одной такой машины до 22 июня морские летчики так и не получили. Несмотря на начало войны, на протяжении ее первых недель или даже месяцев до начала эвакуации заводов на восток, производство самолетов продолжало расти. Ожидалось поступление Ил-2 на флот, в связи с чем уже 28 июня нарком ВМФ адмирал Н. Г. Кузнецов отдал приказ №00154 о формировании первого штурмового подразделения в составе авиации ВМФ. Согласно ему, в срок до 10 июля при 13-м истребительном авиаполку 10-й авиабригады ВВС КБФ следовало сформировать эскадрилью «илов». С начала июля начались поставки, составившие до конца месяца по различным данным от 15 до 22 машин. Первым командиром эскадрильи стал капитан Кузьма Барабанов. Обеспечить все полученные машины подготовленными летчиками удалось далеко не сразу. Все подробности формирования эскадрильи обнаружить пока не удалось, но с 17 июля первые штурмовики Балтфлота приняли боевое крещение в боях на Лужском рубеже. К 20-м числам июля сухопутная обстановка под Ленинградом временно стабилизировалась, в то время, как наземная обстановка в Эстонии продолжала оставаться напряженной. Командование ВВС КБФ приняло решение передислоцировать эскадрилью Барабанова из-под Ленинграда на аэродром Лагсберг вблизи Таллина, одновременно приступив к формированию второй эскадрильи штурмовиков на аэродроме Купля. Первоначально она числилась в составе 71-го истребительного авиаполка, но 19 июля, еще до получения первых машин, ее перевели в 57-й бомбардировочный авиаполк, куда в тот же день на правах 5-й эскадрильи было переведено и подразделение Барабанова.

Днем 25 июля восемь Ил-2 эскадрильи Барабанова вылетели из Купли на Лагсберг. К сожалению, ПВО Таллина не было оповещено о пролете самолетов нового типа и устроило штурмовикам «горячий прием». Две машины получили серьезные повреждения, а остальные имели пулевые пробоины. Несмотря на это, уже утром 26-го пять штурмовиков нанесли удар по наступающим войскам противника в районе Мустве. Ответным огнем был подбит Ил-2 капитана Барабанова, совершивший вынужденную посадку на своей территории. Интенсивное боевое использование – экипажи в этот период, как правило, свершали по два вылета в сутки, а также пренебрежение зенитным огнем – нередко летчики совершали по 3-4 захода на цель, оставаясь длительное время в зоне поражения, – приводили к сравнительно высокому уровню потерь. Так, днем 27-го с задания не вернулись три из пяти Ил-2. Все три были повреждены зенитками и сели на своей территории, причем один из штурмовиков восстановить не удалось. Тем не менее, вечером того же дня четыре штурмовика снова нанесли удар по скоплению пехоты и автотранспорта.

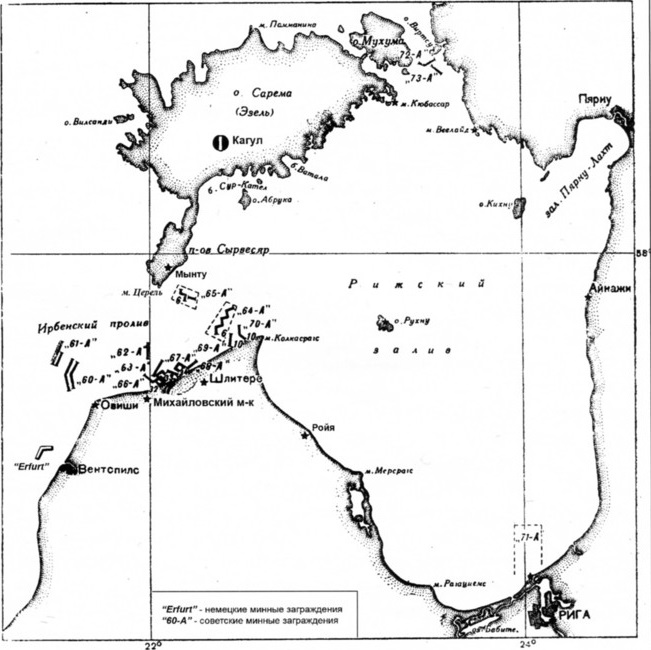

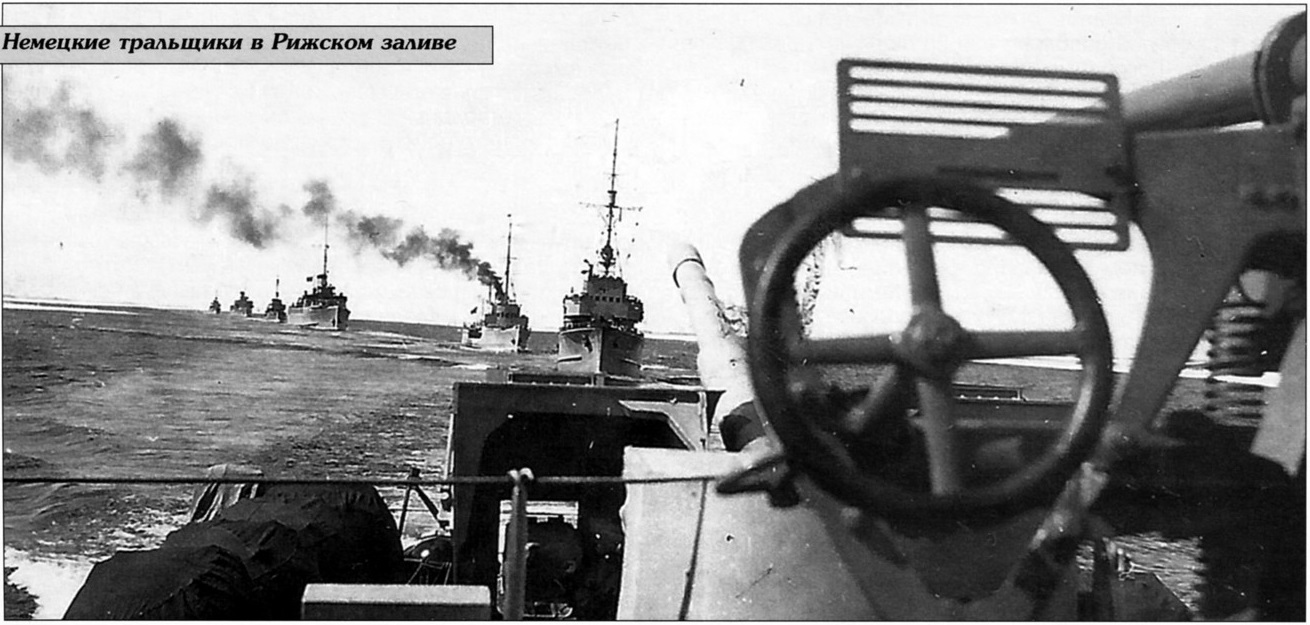

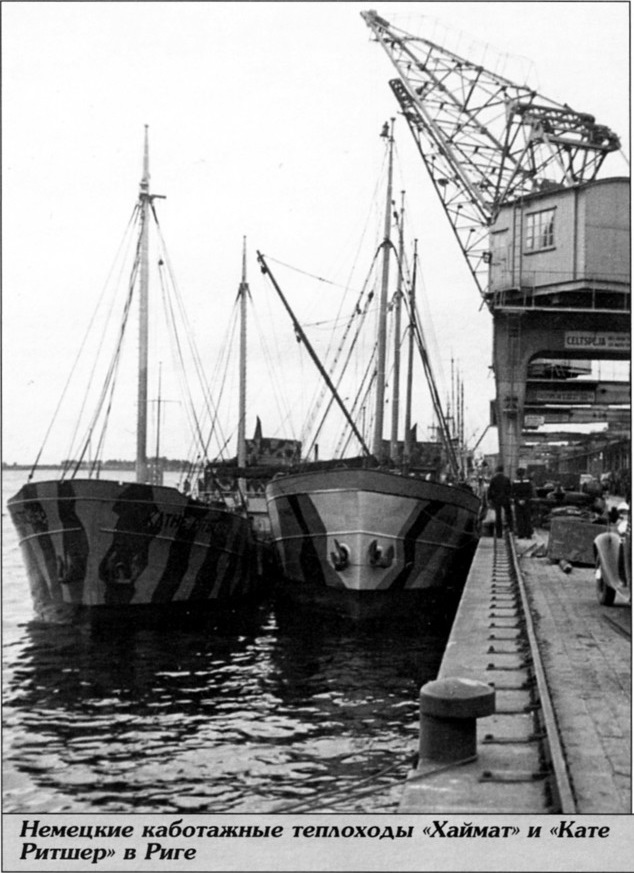

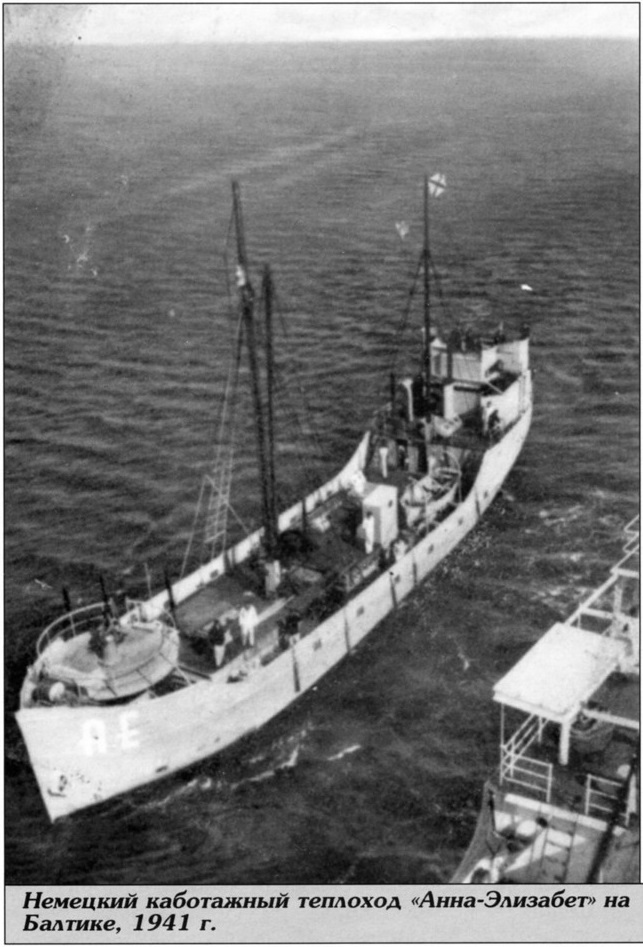

Большая эффективность Ил-2, по сравнению с другими типами наших самолетов при ударах по наземным целям к этому моменту уже признавалась всеми. Тем более удивительным выглядит решение о выделении четырех штурмовиков в распоряжение Островной авиагруппы (ОАГ), дислоцировавшейся на аэродроме Кагул (о. Сарема, Моонзундские острова). Созданная после оставления Либавы и Риги на базе 12-й отдельной истребительной эскадрильи (командир – майор Кудрявцев), авиагруппа подчинялась командованию Береговой обороны Балтийского района (БОБР; командующий – генерал-майор А. Б. Елисеев) и не имела перед собой сухопутного противника. Ее задачей являлось прикрытие с воздуха наших военно-морских сил в проливе Моонзунд и сухопутных войск на островах, а после 6 июля, когда корабли противника прорвались в Рижский залив – пресечение вражеской морской коммуникации Виндава (ныне Вентспилс) – Рига. Сначала противник пытался водить по данной трассе сравнительно многочисленные конвои из прибрежных теплоходов и парусно-моторных судов, но после 18 июля, когда эсминец «Стерегущий» чуть было не уничтожил один такой караван на подходах к Риге, немцы резко изменили тактику, начав отправлять по одному-два судна из Риги и Виндавы ежедневно. Несмотря на кажущуюся беззащитность, каботажные теплоходы так рисковали намного меньше – эсминцы против таких судов не высылались, поразить их торпедой с катера или подлодки было невозможно из-за малой осадки. Прокладывая маршрут вплотную к берегу, каботажники были застрахованы и от подрывах на минах, поскольку здесь наши корабли их не ставили из-за малых глубин и противодействия артбатарей противника с латвийского побережья. Оставалась только авиация, но входившие в состав Островной авиагруппы истребители И-153 и звено бомбардировщиков СБ пока не добились в этой борьбе ощутимых успехов. Отчасти причиной тому было противодействие противника в воздухе – еще 8 июля на аэродром Виндавы перебазировалась 1-я эскадрилья резервной группы 54-й истребительной эскадры (1.Erg./JG54; укомплектована истребителями Bf.109E-7 и Bf.109F-2), пары и звенья которой регулярно прикрывали с воздуха отряды немецких тральщиков и каботажные теплоходы в Ирбенском проливе. Непосредственным поводом к выделению в состав ОАГ нескольких «илов» послужили события 26 июля, когда отряд немецких тральщиков, производивший уничтожение советских минных полей в проливе был принят нашей авиаразведкой за десантное соединение, направлявшееся к Сареме. Еще в середине дня командование ВВС КБФ пообещало усилить ОАГ пятеркой штурмовиков, но с учетом того, что все исправные самолеты были задействованы в ударах по немецким войскам в районе Мустве это обещание было заведомо невыполнимым. Только во второй половине дня 28 июля четыре Ил-2 перелетели из Лагсберга на аэродром Кагул.

Думается, что одна ночь не являлась достаточным временем для ознакомления с новым районом боевых действий, но в условиях 1941-го командование БОБРа большего предоставить не могло. Утренняя воздушная разведка Ирбенского пролива показала наличие в районе Михайловского маяка одиночного транспорта, шедшего курсом на восток. В 06:43 последовал приказ уничтожить судно, и в 08:00 в воздух поднялась пара Ил-2, пилотируемая лейтенантами Клименко и Г. Е. Цыгановым. На выполнение задания ушло всего 45 минут. После возвращения пилоты доложили, что поразили судно (якобы, им являлся танкер водоизмещением до 5000 тонн) тремя реактивными снарядами, вызвав на нем пожар. Наблюдением с берегового поста было установлено, что спустя 40 минут горящее судно скрылось под водой.

Из анализа немецких документов получается, что летчики атаковали державшийся на воде остов каботажного судна «Эльбинг III» (351 брт). В ночь на 29-е оно, совершая рейс из Риги, вышло за пределы протраленного фарватера и подорвалось на советской мине близ Михайловского маяка. Экипаж, за исключением двух погибших, пересел на спасательный плот и к утру сошел на берег, откуда доложил о происшествии вышестоящему командованию. Налета штурмовиков немцы не зафиксировали, но в любом случае их удар лишил противника потенциальной возможности спасти судно или хотя бы его груз. Для них гибель каботажника стала поводом для далеко идущих выводов – убедившись в наличии мин на фарватере, германское командование распорядилось прервать движение судов и организовать траление Ирбенского пролива, противодействие которому в ближайшие дни стало для «илов», да и для всей Островной авиагруппы главной задачей.

Вечером того же 29 июля штурмовики совершили второй вылет, ставший, пожалуй наиболее результативным за все время их действий с Моонзундских островов. В 20:40 в воздух поднялась группа, куда входили два СБ, три Ил-2 и четыре (один из них сразу же вернулся из-за неисправности матчасти) МиГ-3. Их целью был немецкий аэродром близ Виндавы, но атаковать его помешала густая дымка у земли. Вероятно, одной из причин неуспеха при выполнении первоочередной задачи стала слишком большая высота – группа забралась на 2600 метров, по-видимому, выше слоя облачности в тот вечер. При возвращении в море западнее Виндавы был обнаружен одиночный «эсминец». Это событие привело к тому, что строй группы рассыпался: пара СБ продолжила путь «домой», в то время, как «илы» и «миги» спикировали на противника. В процессе пикирования пилоты истребителей заметили одиночный «мессершмитт». После их атаки вражеская машина ушла, оставляя за собой густой дым. В этот момент «миги» потеряли своих подопечных и больше в бою не участвовали. Это позволило паре истребителей противника атаковать штурмовики в тот момент, когда после пуска реактивных снарядов они собирались нанести бомбовый удар по немецкому кораблю. В результате бомбы были сброшены неприцельно, а два из трех «илов» получили по две пробоины от пушечно-пулеметного огня. На этом воздушный бой завершился и в 21:42-21:48 все наши самолеты приземлились на Кагуле.

По приземлению пилоты Ил-2 доложили о том, что наблюдали попадание двух реактивных снарядов (по-видимому, PC-132) во вражеский корабль. Как оказалось, это заявление было чистой правдой, а не способом «подсластить пилюлю» после доклада о неудачных действиях в воздушном бою. Еще утром того дня, после получения известия о гибели на минах «Эльбинг III» и еще одного каботажного судна, командир 2-й немецкой флотилии моторных тральщиков получил приказ протралить район от входного буя Виндавы до входа в Ирбенский пролив. Четыре «раумбота» занимались этим в течение всего дня, а вечером начали возвращение в базу. Замыкающим с некоторым отрывом от остальных шел катер-тральщик R-170. Именно он и стал целью штурмовиков. Это был новейший боевой корабль, вступивший в строй в Бремене 2 июля 1941 г. Уже с 11-го числа он находился в Виндаве, откуда выходил на боевое траление. Столь стремительное включение тральщика в состав боевой флотилии без предоставления времени экипажу на боевую подготовку сыграло с немецкими моряками злую шутку – когда на R-170 налетели штурмовики, его команда не смогла произвести ни эффективный маневр уклонения, ни сорвать атаку посредством зенитного огня.

Первым попаданием у корабля была разрушена корма вместе с рулевым устройством, вторым – пробит левый борт ниже ватерлинии и днище во 2-м отсеке. По счастливому для немцев стечению обстоятельств никто из экипажа не пострадал. Два отсека в кормовой части оказались быстро затоплены, вода начала поступать в машинное отделение, корма ушла под воду, и лишь решительные действия механика, подключившего главные моторы к насосам и укрепившего переборку между 2-м и 3-м отсеками, спасли тральщик от гибели. Он был отбуксирован двумя другими «раумботами» в Виндаву, а после аварийного ремонта убыл на верфь Свинемюнде, где 26 августа его временно исключили из состава флота с переводом экипажа на другой корабль. В конце концов, R-170 все же был отремонтирован, но в составе боевых флотилий более не числился, а, по-видимому, использовался в качестве торпедолова в одной из флотилий подготовки подводников. В конце 1945 г. он был передан ВМС Дании, но в строй не вводился в связи с плохим техническим состоянием. Поражение в двух вылетах двух целей в первый же день боевых действий, несомненно, являлось большим успехом наших пилотов, свидетельствовавшим об их храбрости и мастерстве.

По-видимому, за ночь повреждения двух Ил-2, полученные в воздушном бою, устранить не удалось, и потому в 06:45 30 июля на задание ушло только две машины. На этот раз их целью было скопление войск противника в районе Айнажи. Согласно донесению летчиков удар завершился успехом – наблюдались попадания бомб и «эрэсов» в штабные помещения, легковые автомашины и скопления солдат. Этот вылет стал единственным, произведенным штурмовиками Островной авиагруппы по наземным целям.

В 08:20 пара, атаковавшая Айнажи, приземлилась на Кагуле, а в 14:45 снова последовала команда «На старт!» На этот раз тройке Ил-2 вместе с парой И-153 в сопровождении «яков» и «мигов» предстояло нанести удар по отряду вражеских боевых кораблей. Утренняя воздушная разведка обнаружила в проливе четыре «миноносца» и 15 «торпедных катеров». Фактически ими являлись катера-тральщики с плавбазы MRS-12, вышедшие в море для протраливания проходов через наше заграждение в районе Михайловского маяка, для противовоздушной обороны которых немецкое командование выделило четыре тральщика типа М-35 из состава 1-й флотилии. Данное подразделение было одним из старейших в Кригсмарине и имело большой опыт в отражении воздушных атак британских самолетов. Впрочем, не надеясь только на стволы зенитной артиллерии, немцы традиционно прикрыли свои корабли парой «мессершмиттов» из 1.Erg./JG54. Таким образом, силы защиты заметно превосходили силы нападения, и это не могло не отразиться на результате воздушного удара. Фактически произошло следующее: попав под сильный зенитный огонь, самолеты не смогли атаковать с близкой дистанции, хотя летчики и утверждали, что добились по 3-4 попадания PC-132 в три из четырех «миноносцев». Все бомбы упали на большом расстоянии от цели. При выходе из атаки наша группа была атакована парой Bf.109. Несмотря на все усилия наших МиГ-3, истребитель противника смог повредить И-153, а его летчик лейтенант Гаенко получил ранение в ногу.

Днем 31 июля пара штурмовиков в сопровождении двух МиГ-3 вылетела для атаки «торпедных катеров» в Ирбенский пролив. Плохая видимость помешала им обнаружить цель, но на обратном пути летчики заметили в воде предмет, принятый ими за перископ подводной лодки. После сброса бомб на поверхности якобы появились пузыри воздуха и масляное пятно. Сейчас можно уверенно утверждать, что ни одна из подлодок противоборствующих сторон под этот удар не попала, но в тот момент у командования БОБРа не было такой уверенности. Дело в том, что помимо четырех лодок типа «малютка», оперативно подчиненных командованию БОБРа, в заливе могли действовать более крупные подлодки типа «С», подчиненные штабу 1-й бригады ПЛ. После возвращения «илов» командование строжайше запретило летчикам атаковать субмарины без прямого на то указания. К сожалению, данный вылет не обошелся без вполне реального ущерба для нашей стороны. При посадке летчик Клименко допустил ошибку, его машина выкатилась за пределы летного поля, что привело к повреждениям стоек шасси, правой консоли и лопастей винта. Самолет вышел из строя на длительный срок.

Воздушная разведка, дважды направлявшаяся в Ирбенский пролив утром 1 августа, снова показала наличие там отряда вражеских кораблей – согласно докладу летчиков двух миноносцев и трех сторожевиков, а фактически – пяти тральщиков 1-й флотилии. Планом немецкого выхода предусматривалось контрольное траление всего прибрежного фарватера в Ирбенском проливе с последующим проходом в Рижский залив. Наши разведчики не заметили находившиеся под берегом катера-тральщики, но и того, что они обнаружили оказалось достаточно, чтобы командование БОБРа отдало приказ о вылете. В 10:30 в воздух поднялись два Ил-2, пилотировавшиеся Соломатиным и Цыгановым, которых сопровождали три «мига» и один «як». Дальнейшие события, увы, продемонстрировали, что взаимодействие между ударными машинами и истребителями сопровождения по сравнению с предыдущими вылетами так и не улучшилось. По причинам, не указанным в документах, наш воздушный эскорт в бою не участвовал (с немецких кораблей его даже не видели), а штурмовики еще на подходе к цели обнаружили пару «мессершмиттов». По-видимому, по этой причине летчики не решились снизиться до нужной высоты и отстрелялись с 2500-3000 метров. К тому же, они разделили свое внимание между тральщиками и катерами, которые опознали как восемь транспортов. Согласно докладу, лейтенант Цыганов потопил «транспорт», а младший лейтенант С. А. Соломатин попаданием PC-132 повредил «миноносец». К сожалению, летчики выдали желаемое за действительное – все их бомбы и «эрэсы» упали на расстоянии нескольких сотен метров от немецких кораблей. После завершения налета они сами превратились в объект атаки. Пара Bf.109 преследовала штурмовики до мыса Церель, причем каждый из немецких пилотов доложил о воздушной победе. Фактически была подбита только машина Соломатина, совершившая вынужденную посадку в лесу на полуострове Сырве. Согласно журналу боевых действий БОБРа она числилась разбитой, но все-таки ремонтопригодной. Сам пилот получил легкое ранение. Интересно отметить, что второй «ил» совершил посадку на Кагуле в 11:27 одновременно с истребителями сопровождения, не сделавшими в том бою ни единого выстрела.

Не сумев уничтожить отряд противника посредством удара с воздуха, командование БОБРа, решило задействовать для этого надводные корабли. В 11:45 приказ на выход в море получили четыре торпедных катера. Спустя час они атаковали вражеский отряд, после чего доложили о торпедировании трех «миноносцев». Это не соответствовало действительности, как и заявка немцев на один потопленный катер. И все же немецкому отряду пришлось отказаться от прорыва в Рижский залив и повернуть на запад. Главной причиной этого оказалось появление у мыса Колкасрагс эсминцев «Артем» и «Энгельс». Эти корабли должны были выйти в дозор в данный район еще утром, но сильно задержались с выходом. Эсминцы были замечены «мессершмиттами», после чего немцы сочли за лучшее ретироваться. Интересно отметить, что и с наших кораблей на пределе видимости заметили вражеский отряд, но командир дивизиона капитан 3 ранга Л. Н. Сидоров, не зная точного местонахождения своих минных полей, промедлил с сигналом к атаке, а затем потерял корабли противника из вида на фоне берега. Из опасения, что враг прорвался в Рижский залив, командир Отряда легких сил вице-адмирал Дрозд приказал двум другим эсминцам произвести поиск вдоль его западного берега, что по очевидным причинам не имело никакого результат. Очередная пара воздушных разведчиков в 14:30 наблюдала все пять «миноносцев», которые полным ходом покидали Ирбенский пролив и шли в Виндаву. Таким образом, действия наших сил против немецкого трального соединения 1 августа завершились безрезультатно, но пилоты штурмовиков были единственными, к кому нельзя было предъявить никаких упреков. Ведь в отличие от катерников и экипажей эсминцев они не имели ни превосходства, ни даже равенства с противником. Прорвать двумя самолетами огневую завесу, создаваемую пятью тральщиками, было практически невозможно, и это не принимая во внимание вражеских истребителей, которые чуть было вообще ни уничтожили ударную группу.

2 августа противник в проливе не появлялся, и единственным событием для Островной авиагруппы стало появление «соседа» – Особой авиагруппы полковника Е. Н. Преображенского, дальние бомбардировщики которой вечером приземлились на аэродроме Кагул. Ее главной задачей были бомбардировки Берлина, но по просьбам командования БОБРа самолеты группы могли периодически привлекаться и для решения местных задач. Пока двухмоторные «ильюшины» осваивали новый аэродром, штурмовики продолжали свою рутинную работу в Ирбенском проливе. Ее кульминацией стал бой 3 августа.

События развивались в следующей последовательности: не достигнув поставленных целей в выходе 1 августа, немецкое командование приказало 1-й флотилии тральщиков (на этот раз в выходе приняли участие только четыре корабля) и катерам-тральщикам с MRS-12 повторить контрольное траление Ирбенского пролива вплоть до точки юго-восточнее мыса Колкасрагс. Как и в предыдущем выходе, на борту флагманского тральщика находился радист Люфтваффе, обеспечивавший прямую радиосвязь с виндавским аэродромом и истребителями в воздухе. Около 4 часов утра соединение вышло из Виндавы и приступило к тралению. Спустя 4,5 часа, когда корабли находились в центральной части пролива, было обнаружено свежее минное поле. Командующий немецкими тральными соединениями приказал проделать в нем проход шириной 2 мили, на что по расчетам командира 1-й флотилии у тихоходных катеров-тральщиков должно было уйти около четырех дней без учета противодействия русских. А оно не заставило себя долго ждать.

В 09:20 тральное соединение обнаружила наша воздушная разведка. Интересно отметить, что сделали это не самолеты Островной авиагруппы, а 73-го бомбардировочного авиаполка, базировавшегося на аэродром Сууркуль недалеко от Таллина. Видимо, этим объяснялась и ошибка при опознании – вместо тральщиков или традиционных «миноносцев» пилоты доложили о присутствии в проливе четырех транспортов среднего водоизмещения. От этой же части для нанесения удара выделили два звена бомбардировщиков Ар-2 и СБ. Зная, что вражеские корабли обычно прикрываются истребителями, командование 10-й авиабригады распорядилось о выделении двух МиГ-3 Островной авиагруппы, которые должны были встретить бомбардировщики и обеспечить их защиту в районе цели. Увы, и в этом случае организовать взаимодействие между самолетами разных родов авиации не удалось – «миги» вылетели в 13:50, а еще в 13:39 звено Ар-2 с пикирования сбросило бомбы на «транспорты». При завершении маневра звено было атаковано «мессершмиттами», что явно отразилось на качестве прицеливания – все боеприпасы взорвались на большом удалении от цели. Оборонительный бой также завершился не в нашу пользу – истребители противника подбили машину летчика Добросельского, который совершил вынужденную посадку на острове Сарема. Самолет оказался разбит, весь его экипаж получил ранения, спустя два дня штурман Демешко скончался от ран. Второе звено бомбардировщиков не смогло обнаружить корабли, и при возвращении атаковало немецкую автоколонну. К тому моменту из-за усилившегося волнения немецкое тральное соединение свернуло работы и около 14:30 начало отход в Виндаву.

Тем временем свой собственный удар начала готовить Островная авиагруппа. Ее разведчики обнаружили тральное соединение еще в 13:20, определив цель как четыре «миноносца». Доклад сделали пилоты «чаек», уже неоднократно вылетавшие на разведку и нанесение бомбоударов в Ирбенский пролив и потому хорошо знавшие внешний вид вражеских кораблей. Но в 14:00 противник был повторно обнаружен парой МБР-2 15-й эскадрильи, которые из-за угрозы истребителей посылались в пролив крайне редко. Они идентифицировали цель как «четыре транспорта без охранения», и в штабе Островной авиагруппы исправили свою оценку в соответствии со «свежими данными»! Около 15 часов в воздух поднялись один СБ, два Ил-2 в сопровождении пары «мигов», чуть позже – тройка И-153 с бомбами. Для атаки неохраняемых транспортов этого было вполне достаточно, но для налета на отряд тральщиков под прикрытием пары истребителей слишком мало, особенно если учесть реальный уровень взаимодействия между самолетами разных типов, продолжавший оставаться неудовлетворительным. Тем более, что в воздухе наше воздушное соединение рассыпалось и выходило на цель отдельными звеньями.

Первыми в 15:31 атаковали штурмовики. Согласно донесению их пилотов, на подлете выяснилось, что целью являются миноносцы, что стало причиной отказа от атаки – по-видимому, на этот счет имелось соответствующее указание. К тому же, самолеты попали под сильный зенитный огонь, один из «илов» получил попадание в фюзеляж и винт. Из немецких документов картина боя рисуется иначе – с тральщиков штурмовики вообще не видели, их налет оказался совершенно внезапным. Сброшенные бомбы легли вокруг флагманского тральщика М-8, вызвав многочисленные осколочные пробоины в надстройке. Реальное противодействие «илам» уже после атаки оказали «мессершмитты», причем один из их пилотов даже доложил о сбитии машины данного класса. Несмотря на это, летчики с «мигов» заявили, что успешно отогнали истребители врага, которые, якобы, в бой вообще не вступили.

Спустя 11 минут над кораблями противника появилась тройка И-153. Еще на подлете им пришлось вступить в бой с воздушным противником. В результате него был сбит один Bf.109E-7 (его пилот ефрейтор Й. Кальтенбах погиб), с нашей стороны ранения в обе ноги и левую руку получил старший лейтенант Смирнов, сумевший, тем не менее, посадить машину на своем аэродроме. Что же касается сброшенных бомб, то все они упали мимо цели. Наконец, в 15:50 немцев атаковал одиночный СБ. По докладу его экипажа сброшенные бомбы попали в корму одного из «миноносцев», но фактически ближайшие из них легли в 600 метрах от тральщиков. На отходе экипажу бомбардировщика пришлось выдержать ожесточенный бой с очередной парой «мессершмиттов». Подбитый бомбардировщик мл. лейтенанта Кулешова совершил вынужденную посадку в районе Мынту, где и сгорел. Его стрелок-радист краснофлотец Тимошенков, раненый в обе ноги, был отправлен в госпиталь. Итог дня: ценой гибели двух бомбардировщиков, повреждения штурмовика и истребителя удалось уничтожить один Bf. 109 и незначительно повредить тральщик. Такова была плата за неумение наносить сосредоточенные удары и организовывать взаимодействие в воздухе.

На следующий день немцы практически без помех прошли с тралами весь Ирбенский пролив. Новых постановок при этом обнаружено не было. Еще до завершения траления первый теплоход вышел из Риги по направлению к Виндаве. С этого момента движение судов между двумя пунктами, приостановленное на шесть суток, возобновилось. Островная авиагруппа помешать этому даже не пыталась – несмотря на двукратный обстрел тральщиков нашей 180-мм береговой батареей с мыса Церель и наблюдения береговых постов, воздушная разведка смогла обнаружить соединение тральщиков только в 20:30, когда оно, возвращаясь, уже находилось на подходах к Виндаве. Не было никаких действий и в течение 5 и 6 августа – по проливу ходили одиночные каботажники, но их либо обнаруживали слишком поздно для нанесения удара, либо не обнаруживали вообще.

Удача отвернулась от немцев на следующий день. Сначала, рано утром 7-го на немецкой же мине у входа в Вин-даву погибло каботажное судно «Гертруд III». У командования противника опять возникло подозрение о появлении новых русских минных постановок у порта, вследствие чего оно было вынуждено снова отдать приказ о приостановке движения судов через Ирбенский пролив. К этому моменту очередная пара каботажников из Риги – «Эгерланд» и «Атлантик» – уже обогнула мыс Колкасрагс и находилась на завершающей части маршрута. Они были обнаружены воздушной разведкой около 11 часов, после чего в 13:50 для нанесения удара по судам стартовала группа в составе одного «ила» и шести «чаек». За прошедшие три часа немецкие суда получили приказ возвращаться назад и до выяснения обстановки отстаиваться в небольшой гавани Ройя. Каботажники не успели выйти из пролива, когда состоялся воздушный налет. Согласно донесению, наши самолеты добились шести попаданий РС-82, с немецкой стороны никаких подробностей этого нет. Известно, что суда прибыли в Ройю, где около 17:10 подверглись повторному нападению, произведенному на этот раз силами шести И-153. Согласно докладу летчиков, налет прошел не вполне удачно, были потоплены катер и буксир, в то время как второе звено, атаковавшее суда, в них не попало. По немецким данным, теплоход «Эгерланд» (235 брт) пострадал от пушечно-пулеметного обстрела и пожара, а во избежание гибели был посажен капитаном на отмель, где дополнительно повредил днище. Судно смогло уйти в Ригу только 24 августа, где его ремонт продолжался до 1 ноября. «Атлантик» (200 брт) пострадал от близких разрывов – нарушилась центровка валов, получили повреждения винты. Его ремонт в Кенигсберге продолжался с 23 августа по 19 сентября.

Вечером того же дня Островная авиагруппа получила долгожданное подкрепление – в Кагуле приземлились три новых Ил-2, посланные с «большой земли». Это было весьма кстати, поскольку остатки звена СБ на следующий день были отозваны в Эстонию, где противник продолжал развивать свое наступление и вышел к берегу Финского залива восточнее Таллина. Вероятно, и штурмовики там были бы нужнее, но командование ВВС КБФ рассудило иначе. Некоторое время группа была просто обречена на бездействие – из-за сильного волнения противник не мог протралить район Виндавы, все движение его кораблей в проливе на несколько суток застопорилось. Если не считать вылета четырех Ил-2 вечером 8 августа по ложному вызову, Островная авиагруппа не выполняла боевых полетов до вечера 10 августа. Немцы же, несмотря на продолжавшееся волнение, 9 августа протралили подходы к Виндаве и вечером объявили об открытии фарватера. После того как к середине следующих суток море успокоилось, в рейс отправились первые суда.

Днем 10-го советская воздушная разведка снова обнаружила движение каботажных судов в проливе. Вечером была послана ударная группа, включавшая четыре «ила» и семь «чаек». Несмотря на сравнительно сильный состав группы, летчикам не удалось нанести каких-либо повреждений теплоходам «Дите Кернер» и «Хайнрих Вольмерс», хотя они и утверждали, что один из двух «сторожевиков» получил прямое попадание. По всей видимости, сказалась недостаточная подготовка молодых экипажей, лишь недавно освоивших штурмовики и их вооружение.

11 августа ОАГ осуществила два групповых вылета для удара по морским целям. В первом, утреннем четыре Ил-2 не смогли обнаружить целей, во втором, состоявшемся между 13:10 и 14:10, группа, куда вошли все четыре исправных штурмовика ОАГ и шесть «чаек», нанесла удар по каботажникам «Нордерн Тилл» и «Селма». По наблюдениям летчиков, один из «танкеров» получил два попадания PC-132 и одно – авиабомбой, после чего окутался дымом и повернул к берегу. Судно – а им, судя по всему, являлась «Селма» (199 брт) – получило только повреждения от пушечно-пулеметного обстрела (его капитан был тяжело ранен пулей в голову) и касания грунта на мелководье. Спустя пару часов оно снялось с мели и на следующее утро прибыло в Ригу вместе со вторым каботажником. Совершив обратный рейс в Виндаву, «Селма» ушла в Кенигсберг, где простояла в ремонте с 24 августа по 25 сентября.

Как оказалось, это был последний успех штурмовиков в борьбе с вражеским судоходством в рамках кампании 1941 года. С 13 по 15 августа в проливе бушевал шторм, а 16-го штурмовики к ударам не привлекались, поскольку им уже была поставлена задача готовиться к перелету на «большую землю». Еще 8-го числа немцы начали новое наступление на Ленинград, а спустя шесть дней командование КБФ получило из штаба Северо-Западного направления приказ о создании авиагруппы, куда следовало свести все штурмовики и часть истребителей флота для нанесения штурмовых ударов по наступающим колоннам противника. Утром 17-го Кагул покинули пять исправных Ил-2. Согласно ведомостей о боевом составе, до конца месяца в ОАГ продолжали числиться два штурмовика, один из которых считался исправным, но эти данные представляются сомнительными. Скорее всего, обе машины принадлежали к первой прибывшей на остров группе и нуждались в более или менее серьезном ремонте, что подтверждается отсутствием боевых вылетов после 17 августа. Финал наступил в сентябре. Один из «илов» сгорел в результате крупного налета немецких двухмоторных истребителей Bf. 110 на аэродром Кагул вечером 5 сентября (этим же ударом была уничтожена большая часть машин авиагруппы Е. Н. Преображенского), а другой, подбитый в воздушном бою 1 августа и остававшийся на месте посадки, был уничтожен в ходе борьбы за обладание островом во второй половине сентября. Тем временем главные силы 57-го бап сражались под Ленинградом и до конца кампании 1941 г. к атакам морских целей более ни разу не привлекались.

Несмотря на то, что масштабы применения штурмовиков над Балтикой в 1941 г. оказались весьма скромными, а результаты – не слишком впечатляющими, данный эпизод все же заслуживает внимания. Во-первых, в его ходе возникли и получили определенное развитие тактические приемы штурмовиков при атаке морских целей, полностью отсутствовавшие до войны. Вот что по данному поводу сообщалось в отчете 57-го бап за первый год войны:

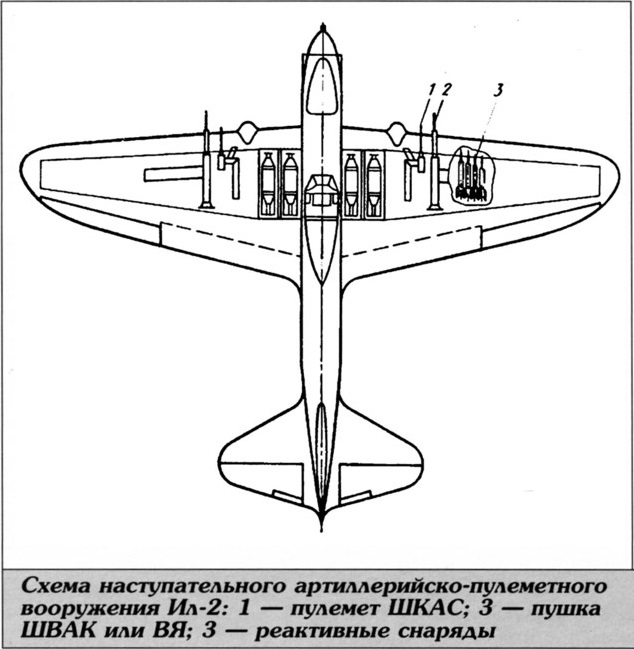

«В основу тактики при действиях по кораблям были положены элементы тактики при действиях против мотомехчастей противника. При наличии солнца заход на цель обязательно происходит из-под солнца, при наличии облачности штурмовики маскируются последней. Наивыгоднейшими высотами признаны Н=1800-1100 метров, скорость до пикирования 300-310 км/ч. Пикирование обычно начинается с дистанции 1-2 км, под углом 35-40 град. С дистанции 1000-800 м попарно выпускаются РС-82 или PC-132, а с Н=600 м и ближе открывается огонь из пушек и пулеметов. Бомбы сбрасываются после вывода самолета из пикирования на горизонтальном полете с высоты 600-200 м. Выход из атаки производится на малых высотах до 50 метров. Наиболее эффективным оружием показали себя реактивные снаряды крупного калибра, кстати сказать, которых на складе ВВС КБФ нет, попадание в ТР водоизмещением 4-5 тыс. тонн 2-3-х PC-132 неминуемо повреждает до такой степени, что он тонет. РС-82 вполне применим на уничтожение судов малого тоннажа (до 500 т). Пулеметно-пушечный огонь по TP ТР ведет только к уничтожению живой силы и легкому повреждению ТР ТР.

Несколько сложнее дело обстоит с бомбометанием с самолета Ил-2 ввиду отсутствия бомбардировочного прицела, бомбы в основном сбрасываются «на глаз», что, безусловно, не всегда приводит к положительным результатам».

В этом тексте явно обозначилась проблема морской штурмовой авиации, на разрешение которой ушла большая часть Великой Отечественной войны – несоответствие авиационных боеприпасов и тактических приемов, используемых штурмовиками, задачам поражения точечных целей, коими являлись корабли и суда противника. В условиях сокращения поставок ВМФ реактивных снарядов крупного калибра единственным боеприпасом, способным нанести серьезные повреждения цели, остались авиабомбы, но их прицельно сбрасывать с горизонтального полета Ил-2 не мог. Потребовалось около двух лет войны, чтобы найти ключ к решению данной проблемы, но первый шаг был сделан тогда – летом 1941 года.

Второе, что заслуживает внимания – это храбрость наших пилотов, летавших на морских Ил-2. Не имея длительной подготовки, в сложных морально-психологических условиях, неизбежно порождаемых чередой военных неудач, физически истощенные напряженной летной работой, они добились сравнительно неплохих результатов. Всего по морским целям было произведено 27 самолетовылетов, из которых 23 завершились атаками. В результате них был тяжело поврежден моторный тральщик, потоплено ранее подорвавшееся на мине каботажное судно, легко повреждены крупный тральщик и три каботажника. Можно было добиться и большего, при условии нормальной работы разведки и обеспечения действий штурмовиков истребителями. Однако в этом нет вины летчиков, делавших все возможное, чтобы нанести максимальный ущерб ненавистному врагу. К сожалению, удалось установить имена только трех из семи пилотов штурмовиков, совершавших вылеты с Моонзундских островов в июле – августе 1941 г. Это лейтенанты М. Г. Клименко, Г. Е. Цыганов и младший лейтенант С. А. Соломатин.

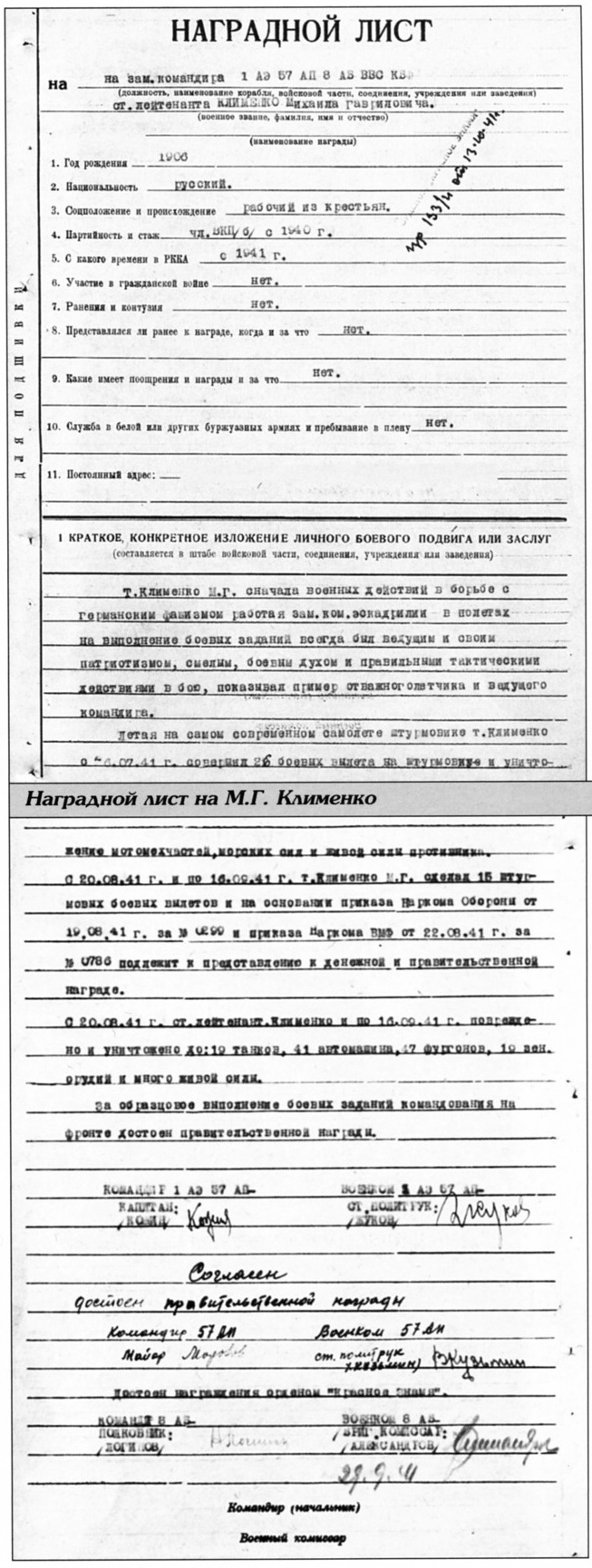

Михаил Гаврилович Клименко 1906 года рождения отслужил срочную службу в РККА в 1928-1931 гг., причем успел получить военную специальность пилота. После увольнения он работал летчиком-инструктором ГВФ, но в первый день войны ушел на фронт добровольцем. Свой первый боевой вылет на Ил-2 он совершил 26 июля 1941 г., так что к моменту перебазирования в Кагул его сложно было назвать опытным военным авиатором. В середине сентября 1941 г. его, как совершившего более 15 боевых вылетов на штурмовике (всего к 16 сентября на счету М. Г. Клименко было уже 26 вылетов), на основании приказа наркома ВМФ №0786 представили к правительственной награде – ордену Боевого Красного Знамени. В июне 42-го вышел указ Президиума Верховного совета СССР, согласно которому Михаилу Гавриловичу за 52 вылета и достигнутые в ходе них боевые успехи присваивалось звание Героя Советского Союза. Летчику посчастливилось уцелеть после 250 боевых вылетов, добавив в актив наград еще один орден Красного Знамени и орден Отечественной войны 1 степени.

Жизненный путь двух других офицеров оказался, к сожалению, весьма непродолжительным. Цыганов Георгий Ефимович не вернулся с боевого задания в районе населенного пункта Саблино под Ленинградом 29 августа 1941 г. Его штурмовик предположительно был сбит зенитной артиллерией. Машину Сергея Александровича Соломатина 11 октября того же года в районе деревни Малый Узигонт Ломоносовского района Ленинградской области сбили немецкие истребители. Увы, боевой путь летчика штурмовика в 41-м был, как правило, непродолжительным… В год 75-летия начала войны, их боевых свершений и трагической гибели вспомним имена этих храбрых воинов и миллионов других, защитивших нашу Родину от нацистской агрессии.

Автор выражает признательность А. Пересторонину за предоставленные фотографии.