Баржа смерти. Часть 2. Обаржествление «севастополей»

В тоже время, когда на волне военной истерии от 27-го года было принято решение о перестройке огромных нефтеналивных самоходных барж в плавучие аэродромы прикрытия минных позиций, командование РККФ с горечью констатировало, что никакими РАЗУМНЫМИ модернизациями невозможно поднять ТТХ линкоров типа «Севастополь» до уровня, позволяющего им хотя бы по минимуму противостоять британским линейным кораблям, вооружённым 356-381 мм орудиями и защищённым 330 мм бронёй.

При своих 305 мм орудиях и 225 мм бронепоясе, наши «Севастополи» были британцам соперниками «на один зуб» (причём отнюдь не на коренной в виде «Нельсонов» с их 406 мм ГК).

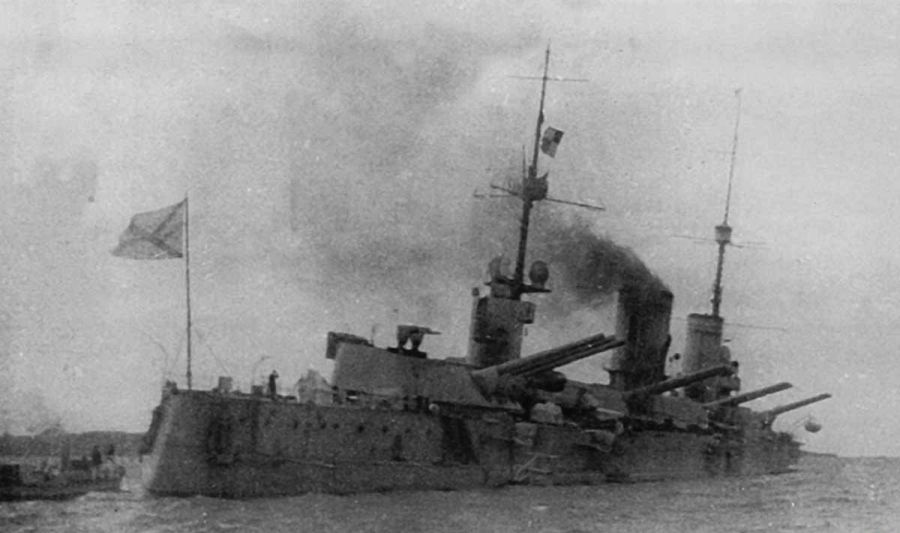

(Линейный корабль «Севастополь»)

А учитывая, что любой крейсер, благодаря скорости из-под огня двенадцатидюймовок «Севы» (при его же изношенной СУ) уйдёт без проблем, целесообразность содержания (отнюдь не дешёвое) старых линкоров ставилось командованием РККА под большое сомнение. Единственный аргумент, который могли приводить в их защиту флотоводцы – это необходимость иметь в строю учебный корабль данного класса, поскольку стоить линкоры в перспективе СССР отнюдь не отказывался, уповая пока что на приоритет лёгких сил лишь по состоянию своей экономики.

Кроме того, сама РККА не скрывала, что рассматривает «Севастополи» исключительно в качестве чрезвычайно мощного артиллерийского корабля поддержки своих приморских флангов. И, сугубо под данную задачу, готова тратить какую-то часть военного бюджета на поддержание этих кораблей «на плаву».

И вот однажды, когда работы по переоборудованию уникальных барж-танкеров близились к финалу и успех этих работ уже не вызывал ни малейших сомнений, вполне спонтанно возникла полубредовая идея – а не попробовать ли, повысить боевые качества балтийских «Севастополей» за счёт того, что в силу поставленных перед ними задач, имеет третьестепенное (после вооружения и бронезащиты) значение – а именно, за счёт его подвижности.

В самом деле. Если Балтийскому флоту они нужны для прикрытия минных позиций и развёртывания лёгких сил, обеспечивающих защиту собственного побережья, плюс на перспективу функция учебного линейного корабля, а для РККА это лишь арткорабль поддержки приморских флангов сухопутных войск, почему бы не рискнуть повысить наиболее востребованные характеристики, пожертвовав «дивизионом хода», точнее сведя его к абсолютному минимуму по примеру самоходных авианесущих барж?!

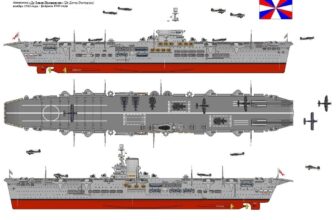

Первоначально, СУ артиллерийской самоходной баржи (или баржи-ББО) должна была состоять из двух дизелей мощностью по 2700 л.с. но, первые же испытания самоходной баржи-авианосца показали, что СУ не должна быть абсурдно слабой – та, даже без положенной ей артиллерии и авиаруппы под двумя дизелями по 2700 л. с. двигалась и маневрировала довольно неуклюже – баржа она и есть баржа, и чтоб эксплуатироваться так, как и было задумано, ей постоянно требовались «няньки» в виде буксиров. Поскольку в боевой ситуации такая громоздкая системы была бы очевидно неудобной, начались переговоры с Германией о покупке мощных, 7100-сильных дизелей, того же типа, что немцы использовали в качестве СУ на своих «карманных линкорах» типа «Дойчланд» (на каждом корабле стояло аж по 8 таких дизелей и, кстати, лишь под двумя из которых, корабль давал ход в 12 узлов!).

(«Карманный линкор» «Дойчланд»)

Однако, приход Гитлера к власти сорвал эти планы и уже во второй половине 30-х, советские самоходные баржи "стратегического назначения" получили отечественные 4200-сильные дизеля аналогичные тем, что устанавливались на субмарины крейсерского класса. Этого посчитали вполне достаточным, чтоб отказаться от услуг буксиров в море, ограничившись их помощью лишь при маневрировании в базе, в порту.

Таким образом, согласно проекта модернизации линкоров, в начале 30-х, фундаменты сразу рассчитывались под немецкие 7100-сильные дизеля «Дойчланда», хотя в итоге, пришлось ставить то, что имелось под руками — сперва ставить 2700-сильные дизеля (промышленность их осваивала для больших эскадренных субмарин типа «П» и даже разрабатывать их спарки на каждый из двух валов), которые впоследствии заменили на те же 4200-сильные дизеля субмарин «К».

В итоге, СУ получилась довольно оригинальной. На каждый из двух валов работал главный маршевый дизель, мощностью 4200 л.с., помимо которого, том же валу «сидел» вспомогательный, 2700-сильный дизель. Поскольку спарка при одновременной работе не показывала особой надёжности, такой «форсаж» был мерой экстренной и кратковременной, гарантирующей нормальную работу обоих дизелей на максимальных оборах не более 4 часов кряду. Зато максимальная скорость при этом доходила до 11 узлов.

Кроме того, для обеспечения бытовых нужд (ну и паровых брашпилей), на корабле установили два небольших мазутных паровых котла простейшей конструкции. Использоваться для хода, они, конечно, не могли, но помимо функции водогреев, на случай затопления либо выхода из строя сразу всех дизелей, имелся резервный парогенератор (не считая вспомогательного бензогенератора, конечно).

В режиме нормальной эксплуатации, с двумя 4200-сильными дизелями, артбаржа должна была развивать добрые 9 узлов и уже вполне могла рассматриваться как хоть и тихоходный, но более чем убедительный ББО.

Этому так же способствовало усиление его бронезащиты и вооружения.

Демонтаж большой, тяжёлой и при том уже изношенной СУ (а это минимум 2500 тонн!) позволил использовать экономию веса на усиление бронезащиты. Причём локальное. Только напротив жизненно важных участков корпуса (СУ, топливные танки, подпалубные части башен ГК, артпогреба) борта экранировали 125 мм бронеплитами, используя сочетание бронезаклёпок и сварки, доведя таким образом общую бронезащиту этих участков борта до вполне солидных 350 мм. Перед 406 мм ГК «Нельсонов», конечно, не устоять, но супротив ГК основной части британских линкоров, уже имелась кое какая зона свободного маневрирования. А учитывая, что теоретически, британский линкор и нашу артбаржу будет разделять минная банка, дистанцию боя определять уже будем мы, несмотря на тихоходность баржи.

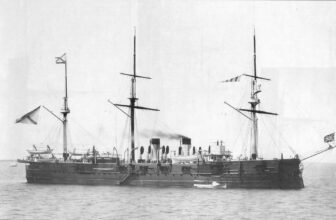

(Британский линейный корабль «Бархэм»)

Так же локально, была существенно усилена абсолютно никудышная прежде горизонтальная бронезащита (до тех же 125 мм над жизненно важными участками). Корабли наконец получили траверсы – всё той же толщины (125 мм).

Кроме того, для кардинального улучшения ПТЗ и опять-таки увеличения водоизмещения ради всё той же бронезащиты, корпуса оснастили булями.

Вооружение тоже усиливается. Башенные установки модернизируются и получают угол возвышения 42 гр. Все стволы орудий ГК (уже порядком изношенные), демонтировали и отправили в Италию, где по нашему заказу, на заводе фирмы «Ансальдо» они были лейнированы (заказ предусматривал изготовление двух лейнеров на каждый ствол).

И ещё одна фишка. Примерно в то же время, итальянцы просто рассверливали 12-дюймовые стволы орудий ГК своих модернизируемых линкоров до максимально возможных 320 мм. По их примеру, стволы «Севастополей» так же рассверливались под лейнеры калибра 320 мм. Снаряд такого калибра «не кот чихнул» даже для британских линкоров с их 330 мм бронёй, имеющейся лишь в виде не шибко широкого главного пояса.

Вместо устаревших 120 мм казематных орудий противоминоносного калибра, корабль получает столько же и на тех же позициях более современные 130 мм пушки (всего 16).

В качестве универсальной артиллерии и дальней ПВО, на баржах установили по 4 102 мм спарки от итальянской «О.Т.О.» в установках Минизини с дистанционно управляемыми электроприводами.

Ближняя ПВО – семь спаренных 37 мм итальянских зенитных установок «Бреда» обр. 32 г. и несколько отечественных 12.7 мм пулемётов ДК (по две спарки на каждой башне ГК).

Поскольку «работать» эти баржи-ББО должны были в самом тесном взаимодействии с самоходными авианесущими баржами на каждой из которых базировалось как минимум по 20 истребителей, ПВО не стали перегружать чрезмерным количеством стволов.

Главной и фактически единственной задачей всех этих барж, по-прежнему оставалось прикрытие минных заграждений в восточной части Финского залива.

В строй РККФ обе баржи-ББО были введены в конце 1937 года и, не считая постоянных работ по совершенствованию силовой установки и системы управления огнём, более никаким модернизациям не подвергались вплоть до начала ВОВ.

Впрочем, свой боевой путь «Серп» и «Молот» (такие названия получили баржи-ББО) начали раньше. После провала переговоров с Финляндией, целью которых было добиться согласия финнов отодвинуть границу от Ленинграда (за очень значительную территориальную и финансовую компенсацию) и подписать договор о совместной обороне, предусматривавший аренду баз и ввод ограниченных контингентов войск, СССР выдержал паузу (в ходе которой демонстративно проводил вблизи границы одни масштабные учения за другими, всерьёз готовя войска к вразумлению тугодумов), и уже когда началась шумная заваруха в Норвегии, и всему миру стало уже абсолютно не до каких-то там упёртых жителей «страны болот» (Суоми), предъявил Финляндии ультиматум в виде предложения от которого в складывающихся обстоятельствах невозможно было отказаться.

А обстоятельства эти (помимо того, что все заинтересованные стороны сейчас азартно воевали в Норвегии), заключались в том, что крупномасштабные советские манёвры возле финских границ не позволяли Маннергейму распустить отмобилизованную ещё в декабре 39-го армию, которая таким образом благополучно сожрала все и без того невеликие стратегические запасы Финляндии, нанесла огромный ущерб экономике (оторвав от неё массу квалифицированных кадров) плюс выход в море в апреле 40-го обеих барж-ББО, которые в случае непринятия финнами последнего советского ультиматума должны были совместно с другими силами Балтийского флота блокировать морские коммуникации Финляндии на Балтике и обеспечивать высадку стратегических десантов на её побережье, подавив береговые батареи.

Финские ББО при этом, не в силах тягаться с такой силой, тут же спрятались в Турку и вообще не высовывались в море до окончания переговоров.

Оценив свои довольно кислые перспективы, финны подписали договор, тем более что в силу ещё полной неясности чем закончится заварушка в Норвегии, и союзники и немцы в приватных переговорах дружно советовали Маннергейму не кочевряжиться, справедливо полагая, что уж лучше пусть контроль над Финляндией перейдёт с нейтральному СССР, чем к их противнику в случае поражения в норвежской кампании.

Когда же началась ВОВ, у Финляндии уже не было объективных поводов для войны против СССР.

Боевые баржи, с началом ВОВ сперва обеспечивали минные постановки и защиту минных позиций, а когда фронт кратковременно приблизился к Питеру (блокады в данной АИ не было), по прорвавшим наш фронт войскам фон Лееба открыли огонь все 320 мм орудия ГК «Серпа» и «Молота».

В ответ на массированные авианалёты (отвлекавшие большие силы люфтваффе от других не менее важных задач), командование РККФ приняло решение притопить баржи-ББО на мелководье на ровный киль, обеспечив им и непотопляемость и возможность ведения огня из всех орудий.

Позже, кода фронт уже уверенно покатился на запад, «Серп» и «Молот» (точнее сперва только «Серп» поскольку серьёзно пострадавший от бомбардировок «Молот» стоял в ремонте почти до конца 44-го) участвовали в морской блокаде Курляндской группировки Вермахта.

И тут уже не повезло «Серпу», торпедированному немецкой субмариной. Противоторпедные сети, були и ПТП сделали своё дело, но старый корпус помимо пробоин и деформаций напротив подрывов торпед, дал многочисленные течи, баржа приняла много забортной воды, получила сильный крен и, не имея никакой возможности доползти до базы затонула на мелководье, совсем чуть-чуть не успев выброситься на берег, что пытался сделать её командир, видя тщетность всех усилий в борьбе за живучесть.

«Молот»-же, благополучно прошёл всю войну, получил звание гвардейского и был списан только в начале 50-х в должности уже не ходящего в море учебного пособия для экипажей (прежде всего комендоров) достраивающихся после войны перворанговых кораблей РККФ.

Почтенные коллеги!

Почтенные коллеги! Представляю на Ваш суд продолжение "баржественной комедии". Надеюсь, как и к предыдущей статье, к этой, все отнесутся с солидной долей/дозой юмора.

С уважением, Ансар.

Следующая часть — Новики?

Следующая часть — Новики?

Конечно, была мысль сделать

Конечно, была мысль сделать из старых Новиков дизельные сторожевики. Но, это будут вполне себе НОРМАЛЬНЫЕ сторожевики. Это не смешно. Ну их… Я для очередной экзекуции помасштабнее цель нашёл .

.

Н… да, так еще над

Н… да, так еще над Гангутами не изгалялись.

А шо дальше-то буди-ит…!

А шо дальше-то буди-ит…!

М-дя…

А месье знает толк в

М-дя…

А месье знает толк в извращениях:))))

Коллега, грызут меня сомнения, что при 8,4 килопони корапь сможет управляться нормально. Т.е. по прямой может еще и пойдет, но вот поворачивать если… сумлеваюсь я:)

А то! Управляться усё будет

А то! Управляться усё будет нормально. Валов только два и это внешние валы. Если запустить их враздрай (правая машина на полный вперёд, а левая малый назад), то циркуляция получится вполне приемлемая — более неуклюжие речные самоходные баржи таким макаром умудряются в весьма крутые речные изгибы вписываться. Да и не факт что в открытом море барже-ББО так уж нужна высокая манёвренность. А в порту буксирчики помогут. Кстати, в режиме форсажа, там не 8.4 килопони получаются, а 14.1. "Дойчланд" при примерно такой же мощности (на двух дизелях) 12 узлов выдавал и на плохую манёвренность не жаловался. С уважением, Ансар.

напротив, без всякой иронии я

напротив, без всякой иронии я восхищен. если Вы не против, то кооптирую дизельлинкоры в свою реальность.

что касается картинки, то разве остается две трубы? вроде достаточно одной?

и насчет валов.. их вроде было 4? надо или написать о снижении числа, или еще как-то этот факт использовать

Скока угодно, почтенный

Скока угодно, почтенный коллега!

Труб действительно треба две. Первая — два небольших паровых котла для "хознужд". Вторая — уже собственно от дизелей. Я вообще хотел дизелям две трубы дать — на каждый борт своя. Но, урезал осетра".

Валов два. В первой части нефтеналивные баржи делали двухвальными (а больше им и ни к чему). "Севастополи" переделывали по той же схеме — два вала, причём внешние. При наличной мощности СУ, больше тоже не зачем.

С уважением, Ансар.

+я чет жутко сомневаюсь в

+я чет жутко сомневаюсь в паровых брашпилях.

Спасибки за плюс, почтенный

Спасибки за плюс, почтенный коллега! Про то, что на "Севах" главные приводы брашпилей были паровые и лишь вспомогательные электрическими сказано в монографии Васильева "Первые линкоры Красного флота". С уважением, Ансар.

Эээ..мудрено поверить в это.

Эээ..мудрено поверить в это. брашпиль грубо двигатель плюс редуктор. НА "Бородино" уже были электричские. Протянуть в нос-корму электропровод проще чем паропровод малого диаметра.

"Якорно-швартовое устройство. Четыре становых якоря системы Мартина со штоками имели вес каждый по 7 т, стол-анкер (отдававшийся с кормы) — 1,85 т, три верпа для завоза при необходимости со шлюпок) — 820, 700 и 570 кг. Две становые цепи калибром 63,5 мм имели длину по 315 м (150 сажень), одна запасная —210 м. Шпили (два носовых, один кормовой), в отличие от "Цесаревича", приводились в действие электродвигателями. При тяговом усилии 40 т они выбирали цепь со скоростью 4,67 м/мин. "

Ну допустим были паровые в 191..году на Севах. Черт их знает этих золопогонников..ну вот захотелось им. В 30-е это уже какойто анахронизм будет.

Спаривать различные дизеля не

Спаривать различные дизеля не будет проще через электрическую "трансмиссию"?

Почтенный коллега, а это как?

Почтенный коллега, а это как? Превращать все дизеля в одну большую электростанцию и скопом, вращать два электромотора? Хде-ж такие могучие электромоторы взять? ЕМНИП, самые мощные, в СССР производились для тех же субмарин типа "К" и имели мощность в 1200 л.с. (если были более мощные — только скажите, я с удовольствием их использую!)

Впрочем, может быть я не совсем Вас понял и имеется ввиду нечто иное?

С уважением, Ансар.

А мериканцы на «Теннесси»

А мериканцы на "Теннесси" (заложен в 16 году) ставили электро движки в 4300кВт (5,8 килопони) на каждый вал. Не думаю что это такой стратегически важный товар, что продажу его для "гражданских нужд" (можно прикрыться постройкой мощного ледокола например) заблокируют.

Тогда хватит 4-х 2700 сильных дизеля (сумарно выходит почти как у типичного ЭБр) с четырьмя генераторами, можно их цепочтой хоть вдоль киля разместить(и получить ПТЗ глубиной под 10 метров) и два электродвигателя на валах.

П.С. На "Лексингтоне" 210 килопони прокрутили через 8 электровеников

Вот оно как! Ну, спасибо,

Вот оно как! Ну, спасибо, коллега, я подумаю. Но, чтой-то подсказывает моему чутью, как бы сие не оказалось для наших умельцев тем ещё хайтеком…

С уважением, Ансар.

Уважаемый камрад Ansar02,

Уважаемый камрад Ansar02, ЗАЧЕМ нужно было так извращаться над линкорами? С финскими ББО справились бы и 305мм орудия. Прикрывать минную позицию у входа в финский залив?—От чего? От изменения калибра на 320мм способность поражать британские дредноуты мало изменилась, а вот налаживать производство абсолютно новых боеприпасов—жуткий геморой. Как технологический,так и финансовый. ЕМНИП кто то тут на форуме упомянал, что даже стандартные стволы 305мм линкоров в войну выходили из строя многим ранее того колличества выстрелов на которое были «рассчитаны». А вы их ещё и рассверлить собрались… Невозможно. Мне вот думается, чо если уж собрались превращать линкоры в плавбатареи, то может имеет смысл не увеличивать орудия главного калибра, а наоборот, уменьшать(до 152-203мм) с целью увеличения скорострельности и боезапаса?(по наземным целям это будет куда полезнее, чем 305мм чемоданы) А с линкорами противника у входа в Финский залив пусть авиация разбирается да стаи торпедных катеров типа Г-5 или «Комсомолец»—с деревянным корпусом и отсутствующей осадкой могут носиться прямо по минным полям!

Почтенный коллега! Причём же Почтенный коллега! Причём же тут убогие финские ББО? В обосновании всей этой кампании по баржестроению была прописана одна единственная задача — воспрепятствование БРИТАНСКОМУ флоту тралить мины на банках прикрывающих подходы к Питеру. "От изменения калибра на 320мм способность поражать британские дредноуты мало изменилась…" Особенно учитывая, что большая их часть имела бронезащиту именно что рассчитанную против сугубо 12-дюймовых снарядов . "налаживать производство абсолютно новых боеприпасов—жуткий геморой" У кого геморрой? У нас было так много 12-дюймовых орудий, что производство боеприпасов к ним и так было по сути эксклюзивом. Так что особой разницы нет. А разработать 320 мм снаряд на основе 305 мм гораздо проще и дешевле, чем как в РИ возиться со снарядами для сверхдальнобойной стрельбы разных экзотических (в т. ч. крупных) калибров — кстати, разрабатывались они именно по причине невозможности старыми 12-дюймовыми вести бой против британских линкоров. "…стандартные стволы 305мм линкоров в войну выходили из строя многим ранее того колличества выстрелов на которое были "рассчитаны". А вы их ещё и рассверлить собрались… Невозможно". Коллега, из строя они выходили по причине прогара НАРЕЗКИ. И рассверлить их под лейнер чуть большего калибра — сам Бог велел — это только продлит им жизнь и при наличии сменных лейнеров очень даже надолго. "…имеет смысл не… Подробнее »

Вариант модернизции слишком

Вариант модернизции слишком уж не обычен. Но опять таки в глаза сразу бросается крайне низая скорость корабля.Он с такой скоростью будет прямо таки очень хорошей, чуть ли не идеальной мишенью для уже появившихся и опробованных на деле немецких Ju-87. Не за горами было и появление более серьёзных Ju-88 имевших возможность доставить на большие расстояния бронебойные бомбы весом в 1000 и 1400 кг. То же самое касается и возможности уклонения от торпед выпущенных немецкими или финскими подложками и торпедными катерами. И в данном случае это будет довольно удобная мишень. Если уж модернизировать линкор, так надо полагать лучше бы обеспечить ему приемлимую скорость за счет установки более мощной паротурбинной силовой установки. Пусть даже и 2-х вальной подобной той что получили крейсера типа "Киров".

Почтеннейший НФ! Исходя из

Почтеннейший НФ! Исходя из задач, большая скорость данному кораблю просто ни к чему. В 1934-ом, когда их начали перестраивать в этакие чуды-юды, никаких "опробованных в деле Ю-87" ещё не было — тем более Ю-88. Да и позже, кто о них бы стал вообще задумываться? Броненосцы действуют возле своего побережья — сухопутных истребителей прикрытия скока угодно. К тому же — 20+20=40 истребителей на баржах-авианосцах. Да и ПВО у кораблей ничуть не хуже чем у любого современного им корабля. Про торпеды подлодок и ТК — не припомните ли хоть в ПМВ, хоть во ВМВ хоть один случай, когда вражьи ТК или субмарины благополучно продирались через нашу главную минную позицию в Маркизову лужу? (бардак времён революции не в счёт). А альтернативные баржи как раз и создавались с единственной целью — защищать эту самую минную позицию от попыток траления мин. Лодка на верную смерть не пойдёт, а против ТК обязательно будут лёгкие силы прикрытия. Что касается предложенного Вами варианта модернизации "сев" — вот Вам и карты в руки! С уважением, Ансар.

«Исходя из задач, большая "Исходя из задач, большая скорость данному кораблю просто ни к чему." Стоп ,дорогой Коллега Ансар. На счет скорости Вы не правы.Я ниже попытаюсь кратко это обосновать. "В 1934-ом, когда их начали перестраивать в этакие чуды-юды, никаких "опробованных в деле Ю-87" ещё не было — тем более Ю-88." В 1934 году пикирующих бомбардировщиков еще действительно не было. Но в ряде стран уже велись разговоры на этот счет и всё сводилось к созданию именно подобных самолётов способных поражать сравнительно мало размерные подвижные цели. Если не ошибаюсь, то примернов это время в США,Японии и Германии уже приступили к разработкам пикирующих бомбардировщиков. В СССР к примеру могли об этом толком и не знать.Но не следует забывать, что и пикирующие бомбардировщики были не единственной серьёзной опасностью для крупных кораблей которая могла возникнуть в тех местах. " Да и позже, кто о них бы стал вообще задумываться?" Я вновь напоминаю про торпедные катера. Они, я имею в виду английкие торпедные катера, еще годы гражданской войны войны себя на балтике проявили и доставили ряд серьёзных неприятностей Российскому флоту. Немцы спокойно занимались разработкой торпедных катеров еще с 20-х годов и в первой половине 30-х годов у них начали получаться довольно удачные катера такого класса.И подводные лодки вероятных… Подробнее »

Почтенный коллега НФ! Я Почтенный коллега НФ! Я понимаю Ваши доводы, но они как-то сильно попаданческие. Даже если вообще не принимать во внимание и береговые и палубные истребители (хотя с чего бы? Если для них нет лётной погоды, значит и для вражьих пикировщиков тем более), то ПВО собственно корабля абсолютно на уровне того времени. т. е. ровно такое которое тогда считали адекватным угрозе со стороны авиации. Про торпедные катера я уже говорил — тот случай во время смуты не считается. Вообще проблема лёгких сил надуманная — наши-то лёгкие силы посильнее будут — напомню, в РККФ лёгким силам очень долго отдавался приоритет и против каждого ТК противника мы можем бросить целый дивизион. На балтике, конкретно в Питере, я бываю этак не реже чем раз в 2-3 года — у меня там друзья, которых я регулярно навещаю и о тамошней погоде в курсе. Вот только как-то я не уверен, что если уж господь пошлёт настолько плотный туман, что мы не сможем разглядеть атакующие ТК до их момента выхода в торпедную атаку и тупо расстрелять, они сами вообще в море высунуться — как им бедолагам цель-то искать? Туман — это палка о двух концах. И, кстати, уже в 40-ом, мы-то на большой корабль можем и радарчик взгромоздить (я на… Подробнее »

Уважаемый коллега Ansar02,

Уважаемый коллега Ansar02, корабли конечно это что то, но и что то в этой модернизации есть.

Так и стоят они не кот чихнул, сумеет ли СССР изготовить хотя бы по сотне на ствол.

И почему баржы, ведь официально уже введён в состав советского флота на то время класс мониторов.

Благодарю за Ваш отзыв Благодарю за Ваш отзыв почтенный коллега! Что-то я не могу уловить ту высоту хайтека производства обычных снарядов калибра 320 мм, недоступную для страны, успешно изготавливающей 12-дюймовые снаряды, а на досуге, балующейся вот таким: «Начаты они были ещё в 1911 году и возобновлены после революции, уже в 1918-ом! Предполагалось такими снарядами (356/203 мм) пополнить боекомплект линейных крейсеров типа «Измаил». Первая партия – 15 снарядов, были изготовлены в 1921 году. И хотя «Измаилы» достраивать не стали, с идеей носились как с революционным ноу-хау, из-за чего эти работы страдали чрезмерным максимализмом и вполне успешная гонка за рекордной дальностью, очень долго оборачивалась чисто условной точностью. Однако работы продолжались с маниакальной настойчивостью и в результате, в 1935 году был получены подкалиберные снаряды 368/220-мм чертежей 3217 и 3218 с поясковыми поддонами, стрельбы которыми производились летом 1935 года и дали прекрасные результаты. Вес 220-мм снаряда — 142 кг, заряд пороха — 255 кг. Во время стрельб 2 августа 1935 г. была получена начальная скорость снарядов 1254–1265 м/с, средняя дальность составила 88 720 м при угле возвышения около 50°. Боковое отклонение при стрельбах по цели составило 100–150 м. что практически соответствует боковому отклонению обычных снарядов орудий тяжёлых крейсеров и линкоров, стреляющих на нормальной дистанции боя!» И это не считая всяких опытов с полигональными стволами… Подробнее »

Что-то я не могу уловить ту

На какую сумму они "набалывались" со всем этим. В какие деньги обойдётся выпуск новых снарядов. В то время как при оставлении 305мм есть запас старых.

Так в том то и дело, что ББО уже не могло быть в красном флоте, а монитор-баржа вполне. Хотя если Вам хочется что то оригинального то пусть будет дредноутная баржа.

Почтенный коллега Из

Почтенный коллега Из майкудука!

Сумма конечно не малая, но, сменив приоритеты (320 мм снаряд вместо тех вундервафлей) мы пожалуй даже сэкономим.

Отказа от 305 мм снарядов и их запасов нет — у нас же имеют место быть и береговые батареи и черноморский линкор (которого я не касаюсь).

Дредноутная баржа — это круто! Но, я имел ввиду, что всё-таки, сугубо официально, строю именно ББО, а приставка баржа — это есть литературный оборот объединяющий все корабли в одну тему. Ведь серьёзно-то слово баржа применимо было исключительно к "Кинбурну" и "Бородино" из которых "лепили" суррогатные авианосцы.

С уважением, Ансар.