Версия от ХПЗ.

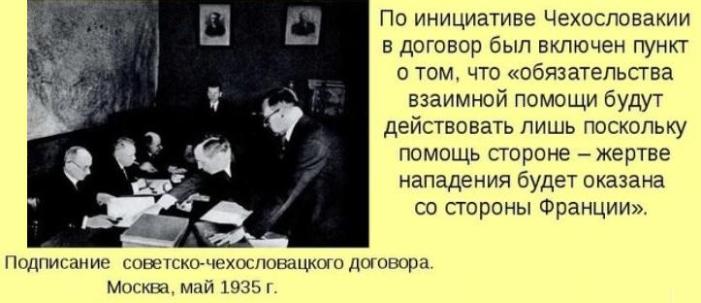

16 мая 1935-го года между СССР, Чехословакией и Францией был подписан договор о взаимопомощи. Но, в части договора, касающегося отношений СССР и Чехословакии, он содержал оговорку, что в случае нападения германских войск, Чехословакия или СССР придут на помощь друг другу только в том случае, если жертве немецкой агрессии первой окажет военную помощь Франция.

Странная формулировка гарантировала, что доблестная РККА не явится вдруг на помощь без ведома Франции, по просьбе лишь какой-то части чехословацкого общества (опять-таки не признанной Францией) или в том случае если французы решат что смогут уладить конфликт и без вмешательства СССР (что собственно и произошло – правда, за счёт самой Чехословакии).

В общем, никто СССР не доверял. И меньше всех поляки, отгрызшие в 20-ом изрядный кусок нашей земли! А ведь прийти на помощь Чехословакии, РККА могла, только пройдя через Польшу. Но, вот пропускать эти самые войска РККА на помощь Чехословакии поляки конечно не собирались.

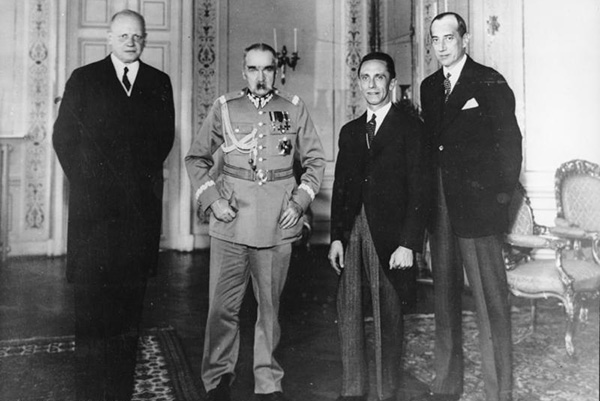

В 1933 году, когда Гитлер со своими, опубликованными в «Майн Кампф» глобальными планами, пришёл к власти, никто иной, как кровавый польский диктатор Юзеф Пилсудский – националистическая сволочь и мерзкий русофоб, но вместе с тем чертовски проницательный сукин кот, моментально просёк ситуёвину на кислую для Польши перспективу, намочил в штаны и слёзно потребовал от своей покровительницы Франции немедленно ввести в Германию французские и польские войска дабы сместить Гитлера и возвести на вершину власти Германии умеренного политика без реваншистских закидонов.

Поступи французы именно так, как хотел Пилсудский, вся мировая история пошла бы по совершенно другому пути. Возможно. Франция же, в ответ, образно говоря, потрепала Польшу по холке со словами: «не ссы сынок, собака которая громко лает – не кусается».

Но, Пилсудский был мужик тёртый и ушлый (целый год успешно косил под дурака, а потом, сбежав из тюремной психушки, долго промышлял бандитизмом), он быстро смекнул, что так легкомысленно относиться к германской угрозе могут только идиоты с заплывшими жиром мозгами, а раз так, то и Польше пришло время сменить старого, доброго, но выжившего из ума сюзерена на более сильного покровителя (для Польши основная историческая линия поведения).

И уже в следующем 1934-ом году, Польша заключает с Гитлером пакт о ненападении в таких формулировках, которые камня на камне не оставляли от построенной Францией постверсальской системы безопасности в Европе, базировавшейся на том, что Германия, зажатая между двумя потенциальными фронтами в виде союзных Франции и Польши (с учётом прочих союзников Франции – а таковых тогда была едва не вся Европа), рыпаться не будет.

Пилсудский твёрдо решил для себя (и за Польшу, разумеется, поскольку никакой демократией там тогда и близко не воняло), что ходить в холопах у Гитлера безопаснее, чем возглавлять список его врагов. При этом, Пилсудский всячески сторонился каких-либо авантюр исходящих от немецких нацистов. Он прекрасно понимал, что Польша интересует Гитлера исключительно либо в качестве вассала, либо в роли очередного пункта меню и всячески старался убедить Гитлера, что ему гораздо выгоднее иметь дружественную Польшу (разрыв с Францией тому доказательство!) в качестве буфера между СССР и Германией. Как тот тупой Колобок: «Не ешь меня – я тебе песенку спою!». При этом, таскать каштаны из огня для смертельно опасных немцев, он не хотел и не собирался, отделываясь всяческими заверениями в дружбе, мантрами о коварстве большевизма, единстве западной цивилизации и прочей демагогией.

Но, после смерти Пилсудского в том же мае 35-го в возрасте всего 67 лет (возможно, договор между СССР, Францией и Чехословакией тоже отчасти был тому причиной), его безмозглые наследники, воспринимавшие слова своего хитрована-диктатора буквально, просто кинулись соревноваться, кто глубже засунет свой язык немцам в задницу. Они готовы были не только стать самыми верными холуями Германии, но и немедленно предоставить территорию Польши хоть под транзит, хоть под развёртывание вермахта для войны против СССР. Сверх того, они были готовы бросить и польскую армию в совместный с немцами поход на ненавистного восточного соседа.

За такую лизоблюдскую позицию, Гитлер бросил своим верным полякам кость в виде куска Чехословакии, когда приступил к уничтожению этой страны.

Французы же, под прямым давлением англичан, просто сдали своего союзника. Кстати, на тот момент одного из самых сильных в Европе! (Всё это ни в коем случае не обеляет самих чехов – имевших 24 дивизии против 36 немецких и так позорно, без единого выстрела сдавших свою страну – не в первый и не в последний раз, впрочем…).

Об этом мало кто помнит – но, когда Германия, а затем и примкнувшая к ней Польша, ещё только озвучили свои территориальные претензии к Чехословакии, Советский Союз официально предупредил Польшу, что немедленно денонсирует договор с ней о ненападении от 1932-го года, если Польша попытается аннексировать Тешинскую область Чехословакии.

Что это означало, надеюсь объяснять не нужно?

Сейчас некоторые граждане патетически вопрошают – какой был смысл в заключении договора между Францией, Чехословакией и СССР, если Польша всё равно не пропустит РККА на помощь чехословакам и французам? Вот вам и ответ – если бы договор обрёл полную силу, Франция, всей своей мощью выступила на стороне Чехословакии, и СССР в соответствии с договором должен был поддержать союзников – он сделал бы это, не спрашивая разрешения у поляков. Присоединившись к Германии в деле раздербанивания Чехословакии, поляки автоматически ставили себя под удар РККА, которая пришла бы на помощь Чехословакии, даже если бы идти пришлось через труп Польши. Таким образом, Европе грозила война между Чехословакией, Францией и СССР с одной стороны (плюс прочие французские союзники) и Германией с Польшей с другой.

К сожалению, Франция слила союзника. Польша, чувствуя за спиной поддержку хозяина и полную безнаказанность, аннексировала Тишинскую область.

(Вторжение польских войск в Чехословакию)

А вот СССР, так и не выполнил свою угрозу. Что вообще-то было стратегической ошибкой, существенно подорвавшей авторитет СССР на международной арене. Те же финны, помня о пустых угрозах СССР в адрес Польши, не пошли на сделку в 1939-ом. Пришлось восстанавливать вес своего слова силой. Авторитет конечно восстановили, но это обошлось дорого. Зато предельно наглядный и жёсткий финский урок уже безотказно сработал против Румынии, безропотно сдавшей СССР в 40-ом Бессарабию и Буковину.

И самое обидное – исполнение своей угрозы вовсе не заставляло СССР воевать с Польшей! Тем более, после предательства Франции это было бессмысленно. СССР обещал лишь отменить договор о ненападении от 1932-го года, развязывая себе руки на тот случай, ЕСЛИ воевать ПРИДЁТСЯ! И то, что он не выполнил своего обещания денонсировать договор (увязав этот факт с позицией Франции), вся Европа оценила по достоинству – наивные финны были уверены в очередном пустом блефе Сталина, и эта ошибка обернулась Зимней войной.

Но, вернёмся к нашим, точнее польским баранам. Как и предполагал Пилсудский, следующим пунктом в меню Гитлера стала собственно Польша! И вот тут, англичане поляков подставили по полной.

Как только глупые паны просекли, что опять пора менять ставшего вдруг (с чего бы?!) злым и жадным хозяина – на нового – доброго, англичане уверили их, что бояться им абсолютно нечего и шашни, а тем паче торг с Гитлером более неуместны. Уверенные во всемогуществе своих новых хозяев, поляки, словно заяц в линьку сменившие "цвета" германофилов на англофилов, не пожелали ни о чём договариваться с Германией, не пошли ни на какие уступки и в итоге потеряли всё.

Конечно! Сейчас, все там, на западе, уверены, что виноват во всём один только Сталин! Ну и Гитлер конечно, та ещё курва, но Сталин со своими русскими намного хуже! Адназначна! Не ударь он в спину героическому и беззаветному борцу с фашизмом Польше – поляки порвали бы Германию как Тузик грелку и провели в Берлине свой парад победы! Ну, или уж точно продержались бы до подхода доблестной американской армии-освободительницы.

Бред сивой кобылы на уровне Геббельса, превращённый западной пропагандой в истину.

Теперь, после столь долгого вступления, я хочу предложить небольшую танкофильскую АИшку в русле данной темы.

Итак, вернёмся в май 1935 года, когда СССР, Чехословакию и Францию объединил договор о взаимопомощи. При этом Польша, которой после смерти Пилсудского, рулят проститутки германофильской (пока) ориентации – верная союзница Гитлера.

Логичный вопрос – как РККА сможет прийти на помощь Чехословакии, если нас разделяет Польша? Причём прийти быстро, а не после того, как поляки будут разбиты (в чём я нисколько не сомневаюсь), поскольку вполне возможно, пока РККА старательно и со вкусом топчет Польшу, припоминая ей всё – от интервенции во времена смуты до агрессии 20-го года, немцы свяжут французскую армию приграничным сражением и под его прикрытием, стопчут Чехословакию.

Для начала предлагаю глянуть на карту Европы до 1938 года.

Хорошо видно, что Чехословакию с СССР разделяет не слишком широкий польский «перешеек». Логично предположить – пока основные силы РККА атакуют Польшу, громя вооружённых сил этого шакала Табаки при Шер-Хане – Германии, для поддержки Чехословакии, на которую разом могут обрушиться и немцы и те же поляки, потребуется отправить мощный и вместе с тем чрезвычайно высокомобильный корпус.

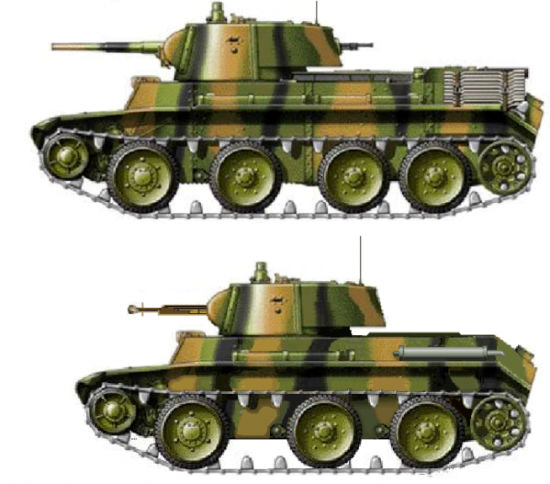

Может быть, это и чистое совпадение (а может как раз и нет – просто никто даты не сопоставлял), но 28 декабря всё того же 1935-го года в СССР приняли решение о переформировании механизированных корпусов. Из всех четырёх прежних, имевшихся в РККА мехкорпусов изымались все недостаточно мобильные вспомогательные части, имевшие корпусное подчинение (оставались только более лёгкие и мобильные части бригадного уровня), что существенно упрощало и облегчало структуру корпусов именно в походе, а все входящие в корпуса механизированные бригады, укомплектованные тихоходными танками Т-26, подлежали перевооружению на новые быстроходные БТ-7.

В результате этой реформы, корпуса стали гораздо мобильнее и подвижнее, а входящие в их структуру бригады быстрее. Ударная же мощь тех корпусов по тому времени была просто сокрушительной. По новым штатам, корпус имел 463 танка (348 БТ-7, 52 огнемётных танка и 63 плавающих), 20 орудий крупных калибров и 1444 автомашины, сведённые в две механизированные и одну стрелково-пулемётную бригады.

В 1937-ом году, когда Гитлер начал-таки своё дипломатическое наступление на Чехословакию, бронетанковые войска РККА, в преддверии возможного начала боевых действий, перешли с трёхтанковых взводов на пятитанковые, что увеличило количество танков в бригаде со 157 до 278! Кроме того, каждый танковый батальон танков БТ-7, планировали дополнить шестью арттанками непосредственной поддержки БТ-7А.

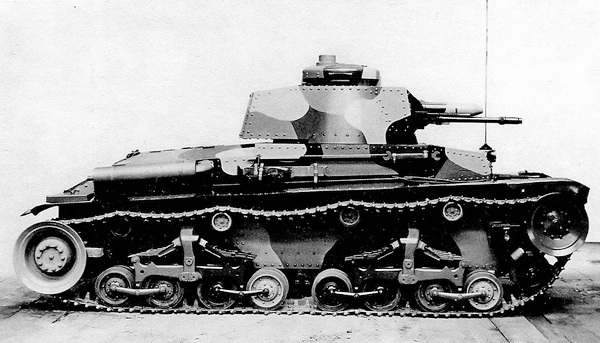

Но даже то количество, что имелось в мехбригадах и мехкорпусах РККА в 1935-ом, было по тем временам колоссальным. Напомню – в 1935-ом году, та же Польша ещё не имела НИ ОДНОГО танка собственного производства, только танкетки, полсотни "шеститонников" и древние FT-18. Чехословакия только-только разработала свой первый удачный танк Lt.vz-35 и тоже ещё его серийно не производила. В Германии, на вооружение армии, поступали лишь учебные Pz-I и только-только, началось производство первых боевых машин Pz-II. Опытный образец Pz-III с жидкой 15 мм бронькой едва успел выкатиться из ворот (производство начнётся только в следующем, 36-ом). При этом, танки этого типа рассматривались пока сугубо в качестве командирских машин, отчего к началу ВМВ их в германской армии было менее сотни!

Тем не менее, проблемы были. И главная – как оперативно перебросить хоть один мехкорпус на помощь Чехословакии? БТ – танк хоть и очень быстроходный, но невероятно прожорливый по части бензина. В корпусе 348 таких проглотов. Огнемётные танки на базе Т-26 в мехкорпусах тоже планировалось заменить на огнемётные же, но на базе БТ. Соответственно, БТ в корпусе уже будет ровно 400. Плюс почти полторы тыщи автомобилей! Теперь, вспомним, что в стране всегда наблюдался жуткий дефицит и собственно бензина (включая авиабензин, который кушали БТ) и автоцистерн. Именно по этой причине, во время боёв на Халхин-Голе, вдоль всей трассы следования наших войск в т. ч. бронетанковых, создавалась густая цепочка пунктов питания личного состава, техобслуживания техники и, конечно, заправочных станций ГСМ.

В Польше создать такую систему обслуживания будет проблематично вплоть до её разгрома. А другого транспорта, кроме автомобильного, для снабжения у нас не будет, поскольку единственная ж/д ведущая в то время из СССР в Чехословакию шла через Львов – т. е. ту же Польшу, но севернее, и когда и в каком состоянии мы получим эту ж/д под свой контроль совершенно непонятно вне зависимости, на какой день после начала кампании против Польши наши военные эту радость планировали, ибо как говаривал Клаузевиц: «Любые планы остаются неизменными только до первого столкновения с противником». К советским горе-полководцам Тухачевским, Якирам да Уборевичам, сумевшим ещё в 29-ом, искоренить в нашей армии традиции и школу русской императорской армии, это относится в первую очередь.

Таким образом, наш корпус, предназначенный для помощи Чехословакии, пойдёт своим ходом, по автодорогам вблизи от Румынской границы. Или вообще через Румынскую территорию (Румыния союзник Франции, а значит и нам) ещё удлиняя маршрут.

То, что БТ имели для этого колёсный привод – замечательно. А вот то, что они потребляли огромное количество топлива – очень плохо. Ведь задача будет состоять не просто в том, чтоб до Чехословакии доехать – как раз эту-то задачку корпус вполне мог решить, навьючившись топливом согласно штатного расписания – не велико там и расстояние (Халхин-Гол это вполне подтвердил). Проблема в том, что в Чехословакии нас не ждут бензиновые реки (ближайшая к СССР провинция Чехословакии и есть та самая Тишинская область, которую без сомнения поляки попытаются взять под свой контроль в первую очередь!) и для того чтоб вступить в бой с немцами на стороне чехословаков, необходимо будет не только доехать до Чехословакии (не исключено, что пробиваться через «польский коридор» и ту самую Тишинскую область придётся с боем), но и проехать фактически через всю Чехословакию с востока на запад.

Чтоб решить эту проблему, конструкторам ХПЗ, только-только успешно справившимся с трансформацией БТ-5 в БТ-7, предложили создать более лёгкую и экономичную версию этого колёсно-гусеничного танка. Версию, которую можно было бы так же использовать с качестве разведчика во всех бригадах РККА укомплектованных БТ. Чахоточные амфибии Т-38 на эту роль никак не подходили. В бригадах БТ они были стопроцентной обузой.

Проект назвали ЛТР (лёгкий танк-разведчик).

Единственной проблемой на пути создания такой машины, было отсутствие в стране двигателя подходящей мощности – ведь именно авиамотор М-17, запредельной для БТ мощности и был причиной неприлично большого бензинопотребления танка БТ-7.

И между 85-сильным моторчиком танка Т-26 и 500-сильным М-17, который устанавливался и на БТ, и на Т-28, и на Т-35А, зияла вопиющая пустота! При этом, предназначавшийся для БТ-7 двигатель М-17Т был задросселирован, что искусственно понизило его мощность до 400 л.с. (т. е. танк катал лишний груз), но вряд ли это сильно положительно сказалось на его экономичности. По крайней мере, то, что расход топлива БТ-7 был выше чем у БТ-5, оснащённого уже снятым с производства 400-сильным М-5, а пробег (без учёта дополнительных бензобаков) меньше – факт!

Решить эту проблему (а заодно и проблему КПП и некоторых других узлов трансмиссии) предложили чехи, заинтересованные в проекте едва не больше всех. Они «порекомендовали» для «лёгкой версии» БТ надёжный 6-циллиндровый 120-сильный мотор и КПП от своего нового танка Lt.vz-35.

При этом они пообещали поднять мощность двигателя до 130-150 л.с. и мотивировали такую «унификацию» движков в наших, предназначавшихся им в помощь танках и своих, именно удобством техобслуживания на территории Чехословакии.

Собственно танк спроектировали за каких-то пару-тройку месяцев, взяв за основу проект БТ-7. Корпус, не меняя его конструкции, укоротили под новую, значительно более компактную силовую установку, а расстояние между катками уменьшили до минимума.

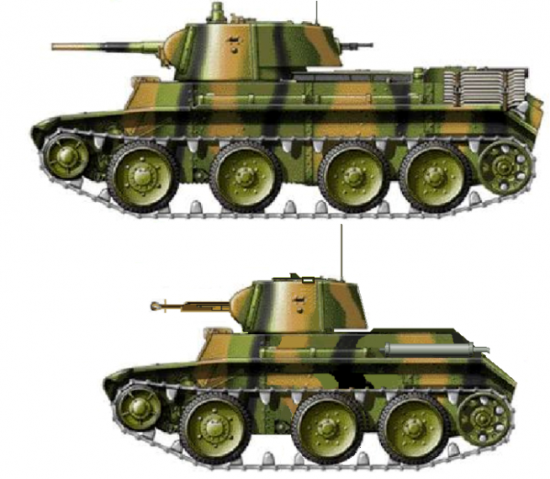

(БТ-7 и его укороченная версия под чешскую СУ с коническими башнями обр. 37 г.)

Но, испытаний танк не выдержал. Мало того, что с двигателем мощностью менее 150 л.с. танк, потерявший в весе не так уж много, имел скорость на гусеницах не более 35 км/ч, а на колёсном ходу чуть более 40, что признали неприемлемым, так ещё и управляемость танка на колёсном ходу стала очень и очень неважнецкой. При столь плотной установке катков, одна лишь управляемая передняя пара со своей задачей справлялась плохо. Возвращение же, к задуманной ещё самим У. Кристи технологии подъёма второй пары, оказалось невозможно из-за перегрузки трёх остающихся пар катков.

Решить проблему можно было только одним путём – существенным облегчением всей конструкции. Прежде всего, уменьшили толщину бронезащиты. Если БТ-7 имел брони: 22 мм лоб корпуса, 14 мм борт и 15 мм башня, то новую лёгкую модель, защищала броня: 13 мм лоб корпуса, 9 мм борт (+ 4 мм конструкционной стали внутреннего борта) и 13 мм башня.

Причём башню немного уменьшили по габаритам, заменив 45 мм орудие на опытную 20 мм автоматическую пушку ДАП-20, сделанную на базе крупнокалиберного пулемёта ДК, заточенного (в отличие от АП ШВАК) под очень мощный патрон от немецкой АП «Рейнметалл» которую так и не смогли запустить в серию на з-де им. Калинина. Питание пушки, как у ДК – сверху, но вместо массивного 30 патронного пулемётного магазина, внедрили более практичные для использования в стеснённом БО однорядные 5-патронные или двухрядные 9-патронные магазины. Чуть позже, к ним добавились 12 патронные цилиндрические магазины. А чтоб в боевой обстановке командир не путал магазины с "начинкой", изначально, 5-патронные обоймы снаряжали трассерами, 9-патронные осколочными снарядами, а 12-патронные циллиндры — бронебойками.

Полученное таким образом существенное снижение массы машины, позволило вообще отказаться от второй пары катков. При этом, привод сделали на обе задние пары, получив тем самым формулу трёхмостового грузовика 6х4.

Скорость машины выросла почти до 40 км/ч на гусеницах и 55 км/ч на колёсах, что, впрочем, тоже посчитали недостаточным!

(Линейный БТ-7 и трёхкатковая облегченная версия ЛТР)

Тогда, решили облегчать машину ещё! Корпус сделали уже и укоротили до предела возможного при уплотнении компоновки. От большого кормового бензобака тоже отказались, сохранив лишь основные и пару небольших дополнительных, на надгусеничных полках. Для дальних перегонов, не предусматривающих огневого контакта с противником, за кормой машины, предусмотрели возможность установки обычной 100-литровой бочки с бензином. Башню разработали новую – одноместную(!), вращаемую двухскоростным реверсивным элекромотором, оснащённую широкоугольными перископами наблюдения, новым оптическим прицелом и радиостанцией ближнего радиуса действия, постоянно работающей в режиме телефонной связи. Скомпоновали всё это так, что командир танка мог спокойно и непрерывно координировать свои действия с машинами своей роты, наводить оружие и вести огонь не отрываясь от прицела, имел прекрасный обзор со своего рабочего места вперёд и по сторонам и единственное что его отвлекало – это необходимость лично перезаряжать оружие. Бронезащита башни была ограничена всё теми же 13-ю миллиметрами. Вооружение: спарка ДК/ДТ (впрочем, ККП был заменён на ДАП-20 как только она была достаточно хорошо отработана и запущена в массовое производство).

Двигатель форсировали до гарантированных 150 л.с. и вместе с чехами пошаманили над трансмиссией. Это позволило на испытаниях получить скорость на гусеницах чуть больше 45 км/ч, а на колёсах уверенно держать почти 65 км/ч при не плохой проходимости – что было признано вполне удовлетворительным. Правда, при такой динамике, чтоб избавить достаточно короткую машину от чрезмерных продольных колебаний, пришлось переднюю и заднюю пары катков дооснастить амортизаторами.

(БТ-7 и самая компактная версия ЛТР)

Танчик получился достаточно шустрый, подвижный и на удивление надёжный. Поскольку это был именно колёсно-гусеничный танк, не имеющий конкурентов на мировом рынке вооружений, чехи предложили СССР выйти с ним на этот самый рынок (естественно взяв их в долю прибыли). Танк был явно слабее (и, кстати, дешевле) БТ-7 – так почему бы и не рискнуть? Рискнули. А когда танком немедленно заинтересовались румыны, югославы, шведы, венгры, афганцы и даже монголы с китайцами, в СССР наконец догадались, что валюту можно зарабатывать не только на продаже сырья и хлеба. За год, корзину заказов пополнили настолько впечатляюще, что дабы не отрывать ХПЗ от святого – обеспечения РККА валом танков, в городе Ярославле, при автозаводе ЯГАЗ, было развёрнуто совместное с Чехословакией предприятие по производству ЛТР на экспорт. Комплектующие, которые в СССР пока не производились, поставляли чехи.

Базовой экспортной моделью, стал танк со спаркой ДАП-20 (или ДК) и танковой версией чешского пулемёта ZB-26 (чехи его производили под самые разные патроны). Танк мог комплектоваться чешскими (или советскими, когда они были освоены нашей промышленностью) моторами мощностью в диапазоне от 120 до 150 л.с. и чешскими же планетарными КПП двух видов – старой, от Lt-35 и новой, усовершенствованной, доработанной специально для ЛТР.

В РККА тем временем, был сформирован специальный высокомобильный «корпус быстрого реагирования». Его основу составляла одна лёгкая механизированная бригада, три танковых батальона которой были укомплектованы ЛТР (танк почему-то назвали БТ-6) и один батальон обычных БТ-7. Помимо лёгкой мехбригады (ок. 200 танков), в корпус входили одна мотострелковая (бывш. стрелково-пулемётная), две кавалерийские бригады и лёгкая моторизованная артиллерийская бригада смешанного (на все случаи жизни) состава. В планах, было усилить корпус мотоброневой бригадой (главная ударная сила бронеавтомобили) или ещё одной лёгкой мехбригадой и целой кавдивизией с собственным механизированным (читай танковым) полком.

Ежели кому 200 танков (да ещё таких) лёгкой мехбригады кажутся силой незначительной, напомню – чехи до ликвидации своего государства, успели изготовить всего 298 танков, из которых 218 были впоследствии «реквизированы» вермахтом для оснащения 1-й лёгкой дивизии, принявшей самое активной участие в разгроме Польши. А сами панцерваффе, на 1 сентября 39-го года имели в первой линии только 98 Pz-III и 211 Pz-IV. Подавляющее большинство танкового парка в то время составляли Pz-I и Pz-II, которые были вполне по зубам нашим БэТэшкам – особенно это касается вооружённого одними пулемётами Pz-I. А в 1938-ом году – когда собственно и могла бы случиться та самая войнуха-заваруха из-за Чехословакии, нам пришлось бы воевать, скорее всего, именно с двухместными, чисто пулемётными Pz-I.

Pz-III и Pz-IV было в принципе ещё очень-очень мало, а наиболее многочисленные и вполне боеспособные Pz-II, составлявшие основу панцерваффе, наверняка немцам больше пригодились бы для отражения французского наступления – где танков могло бы быть весьма много…. хотя…. наверное и не столько, сколько СССР бросил бы на сокрушение гитлеровского прихвостня – Польши (интересно, послал бы Гитлер свои танки в помощь «союзнику» или "послал" бы тех союзников?).

Кстати, объективно говоря – именно Pz-II в первую очередь заслуживают звания «символа блицкрига», поскольку именно они вынесли на себе главную тяжесть НАИБОЛЕЕ УСПЕШНЫХ кампаний Вермахта.

Перед вторжением в Польшу, панцерваффе располагали 1224 танками этого типа, (Pz-III и Pz-IV было, напомню, соответственно 98 и 211), а во французской кампании участвовали 955 Pz-II, 381 «трёшка» и всего 290 «четвёр».

Таким образом, на 1938-ой год, наши БТ-7 имели безоговорочное преимущество над Pz-I и Pz-II, а АИ-шный маленький ЛТР (БТ-6), в целом превосходя Pz-I, по вооружению был равен «двойке».

К концу 30-х, «Корпус быстрого реагирования» предполагалось постепенно механизировать, по мере возможности заменяя кавалерию на моторизованные части и, использовать в качестве авангарда мощной конно-механизированной группы, перед которой ставилась задача оперативного оказания непосредственной помощи Чехословакии.

Но, в 1938-ом году, в позорной Мюнхенской сделке, Франция с подачи англичан предала своего союзника Чехословакию и авангардный высокомобильный «корпус быстрого реагирования» оказался не у дел. Но, не на долго. Уже весной 1939-го года, корпус был срочно переброшен в Монголию…

Что же касается ЛТР (БТ-6), танчик по-прежнему в небольших количествах производился на одном из подразделений ЯГАЗа на экспорт и для разведчастей мехбригад РККА укомплектованных танками БТ-7. Была выпущена и специальная партия для первоначального обучения в танковых училищах механиков-водителей танков БТ. У ЛТР этой серии вообще отсутствовала крыша корпуса над отделениями управления и боевым отделением как собственно и башня (меньше вес – меньше износ и расход топлива, меньше риск опрокидывания при резких виражах и нет риска что курсант угорит в душной коробке). На месте башни, чуть выше рабочего места водителя, располагалось место инструктора по вождению, оборудованное кнопкой выключения двигателя и отдельным приводом тормозов. В целях безопасности и комфорта ради, над местами курсанта и инструктора были приварены дуги безопасности, на которые в плохую погоду и зимой натягивался брезентовый тент. Но, таких «танков» было собрано не много.

Зато, пристроенный к ЯГАЗу кластер, освоивший производство чешских моторов, КПП и других агрегатов трансмиссии, постоянно и можно сказать в самом форсированном режиме наращивал объёмы выпуска своей продукции, обеспечивая стабильно растущее производство на головном предприятии мощных трёхмостовых армейских грузовиков Яг-10, модернизированных так же с чешской помощью. Помимо чешских 120-сильных моторов и КПП, грузовик получил гидравлические системы тормозов и усилителя рулевого управления.

(Тяжёлый трёхмостовый грузовик РККА Яг-10 и один из вариантов его «боевой нагрузки»).

++++++++++

++++++++++

Просто не могу понять, как

Просто не могу понять, как люди вообще могли работать в тех условиях, которые были в военные годы! Холод, голод, работа в 2-3 смены, а после работы еще другие добровольно-обязательные дела! Бомбежки и обстрелы, опять же… За опоздание — под суд за вредительство… И ко всему этому надо как-то жить, содержать родню. Мне вообще трудно понять, как люди ухитрялись выживать в таких условиях.

Еще один вопрос! Нет ли отечественных сведений, какой процент ленд-лизовских комплектующих и материалов был в отечественной технике?

Рейхс-маршал пишет: Просто не[quote=Рейхс-маршал] Просто не могу понять, как люди вообще могли работать в тех условиях, которые были в военные годы! Холод, голод, работа в 2-3 смены, а после работы еще другие добровольно-обязательные дела! Бомбежки и обстрелы, опять же… За опоздание — под суд за вредительство… И ко всему этому надо как-то жить, содержать родню. Мне вообще трудно понять, как люди ухитрялись выживать в таких условиях. [/quote] Не нужно сгущакть краски над и без того гнусной реальностью. Да, трудовой подвиг имел место. Но! Как результат перевода промышленности на работу в две 12-ти часовые смены, наполнения её неквалифицированными работниками, нереальностью спускаемых сверху планов(в духе «строителей коммунизма») качество продукции получили соответствующее… На ВСЕХ заводах! «За опоздание— под суд» тоже мало помогало. Тут (или не тут?) кто то приводил такие данные: (С)»- данные по текучке за 43 год по УВЗ (год не худший) всего принято рабочих — 7261, всего убыло — 8631. Основные причины утечки рабсилы: дезертирство (самовольный уход с производства) — 39% увольнение о болезни (по причине плохих жилищно-бытовых условий) — 12% смертность (по причине плохих жилищно-бытовых условий) — 10% призыв в Кр. Армию — 10%» Как видите народ драпал не стесняясь! И мёр и болел… За один только год по этим… Подробнее »

ЗЫ»: кстати, кто то тут ещё в

ЗЫ»: кстати, кто то тут ещё в порядке альтернативы предлагал выпускать «по лицензии» образцы немецкой и американской техники и вооружения? — Ну и? Могли бы они у нас выпускаться то в войну? Свои то производили только по прицине их полной «деревянности» и «кувалдосборчатости», где ж тут выдержать германскую или американскую технологии?

«Просто не могу понять, как

"Просто не могу понять, как люди вообще могли работать в тех условиях, которые были в военные годы! Холод, голод, работа в 2-3 смены, а после работы еще другие добровольно-обязательные дела! Бомбежки и обстрелы, опять же… За опоздание — под суд за вредительство… И ко всему этому надо как-то жить, содержать родню. Мне вообще трудно понять, как люди ухитрялись выживать в таких условиях."

Так выбора у людей не было. Вот и умудрялись. Для кого то такие условия очень не хорошо аукнулись в плане здоровья спустя некоторое время. С другой стороны и перед войной народ в СССР никто роскошеством типа черной или красной икры на столе не баловал и люди привыкли обходиться минимумом.

"Еще один вопрос! Нет ли отечественных сведений, какой процент ленд-лизовских комплектующих и материалов был в отечественной технике?"

Вот тут есть кое что:

http://statehistory.ru/35/Lend-liz—Mify-i-realnost/

Есть полные сводки поставок

Есть полные сводки поставок по ленд-лизу, я их выкладывал. Сравните с производством.

А если вкратце — то половина аллюминия, 45% меди, 55% олова и 75% кобальта.

К сожалению, СУММАРНЫЕ цифры К сожалению, СУММАРНЫЕ цифры поставок по ленд-лизу не дают истинного представления о роли импорта в годы войны, т.к. сами поставки (да и собственное советское производство тоже) имели крайне неравномерный характер. На наиболее сложный для СССР период 1941-42 гг. приходился откровенный мизер поставок, в то время как к концу войны на СССР обрушился вал импорта, который, кстати в значительной мере не то что практически (сырье, поставленное в конце 1944 г. и позже чисто технически не успевало быть использованным для создания вооружения и боеприпасов, которые бы успели на фронт до конца войны), но даже и теоретически (поставки, произведенные уже после победы над Германией или даже после победы над Японией). Например, всего танков из США в СССР было поставлено 6,9 тыс. шт. Вроде бы не мало — примерно столько выдавал в год крупнейший советский танковый завод №183. Или, например, это больше, чем "Уралмаш" выпустил всего танков и САУ за годы войны. Но с другой стороны, во времени американские поставки танков распределялись следующим образом: 1941 год — 0 (ноль), 1942 год — 26,5% от общего числа поставленных из США танков, 1943 год — 13%, 1944 год — 49,2%, 1945 год — 11,3%. т.е. 60% поставок танков из США пришлись на… Подробнее »

Я не имел в виду объемы самих

Я не имел в виду объемы самих поставок. Я имел в виду то, что значительная часть сырьевых материалов на наши заводы поставлялась из госрезервов (как минимум до весны 1943 г.), созданных еще до войны. В то же время часть материалов по ленд-лизу также могла использоваться для пополнения госрезервов. Меня интересует, какая часть поставленных по ленд-лизу материалов была реально использована, на каких заводах и в какие сроки. Впрочем, ИМХО, такую работу еще предстоит провести.

А не было в госрезерве

А не было в госрезерве цветных металлов и прочего. Что же касается общих объемов госрезерва…

С учетом же что госрезерв понес потери в 1941-1942, соотношение в общем следующее:

— По мясу, госрезерв составлял лишь несколько процентов от ленд-лиза (который в свою очередь составлял 80% советского производства мяса)

— По сахару, госрезерв составлял 50% поставок по ленд-лизу

— По нефтепродуктам — около 60% от поставок по ленд-лизу

В общем, доля госрезерва была… невелика.

А не было в госрезерве А не было в госрезерве цветных металлов и прочего "История второй мировой войны 1939-1945", том 3, с.387: "В стране запасались чугун, сталь, прокат, алюминий, медь, цинк, свинец, олово, кобальт, ферровольфрам, ферромолибден, феррохром, кадмий, висмут и т.п. Создавались запасы нефти и угля, продукции легкой, пищевой промышленности, сельского хозяйства. С 1939 г. по январь 1939 г. по январь 1941 г. государственные резервы и мобилизационные запасы увеличились: по чугуну — в 5 раз, прокату — в 2 раза, меди — более чем в 2 раза, цинку — в 2,2 раза, свинцу — в 1,6 раза. … К 1 января 1941 г. государство запасло ржи, пшеницы, овса, муки и круп 6162 тыс. тонн… Продуктов нефти было оставлено в резерве 1,6 млн. тонн. Мобилизационные запасы черных металлов по состоянию на 1 января 1941 г. составляли: чугуна — 177 тыс. тонн, рядового проката — 203,7 тыс. тонн" С учетом же что госрезерв понес потери в 1941-1942 вообще по интернету гуляет табличка "Изменение объема запасов по отношению к их наличию на 1 января 1941 г.". поскольку госрезервы в 1943-45 гг. накапливались в т.ч. и за счет импорта, то приведу данные только за 1.01.1942 и 1.01.1943 г.: хлеб — 107,7% и 122,5% мясные… Подробнее »

Я вам уже приводил полную

Я вам уже приводил полную сводку поставок по ленд-лизу. Только с июня по сентябрь 1941 было отправлено 166000 тонн.

А уже с октября 1941 по июнь 1942 — 1,452 миллиона тонн.

С 1 июля 1942 по июнь 1943 — 3,05 миллиона тонн.

С 1 июля 1943 по июнь 1944 — 5,74 миллиона тонн.

С июля 1944 по май 1945 — 5,532 миллиона тонн

Т.е. в период до июня 1943 было поставлено 5,65 миллионов тонн грузов. Т.е. примерно 1/3 всего поставленного в принципе. Поэтому можно сразу сказать, что:

Абсолютно ложное утверждение.

эка вы ловко цифрами эка вы ловко цифрами манипулируете, коллега! Я вам уже приводил полную сводку поставок по ленд-лизу. Только с июня по сентябрь 1941 было отправлено 166000 тонн во-первых, это еще не был ленд-лиз. закон о ленд-лизе был распространен на СССР лишь в конце октября 1941 года. до этого поставки из США и Великобритании в СССР осуществлялись на платной основе. причем, как вы понимаете, альтруистов в мире мало, и оплату СССР должен был осуществлять не абы чем, не по принципу "на тебе, Боже, что мне негоже", а теми средствами и ресурсами, которые были востребованы экономиками США и Англии. т.е. по своей сути это была обычная ВЗАИМОвыгодная торговля во-вторых, дата ОТПРАВКИ грузов, указанная в диапазоне "только с июня по сентябрь 1941" несколько искажает суть происходящего. так, первый конвой из Англии в СССР пришел 11 октября 1941 г. т.е., конечно, да, чтобы прибыть в Архангельск в начале октября, надо было отбыть из Англии в указанный диапазон — "с июня по сентябрь". только вот боюсь, ни июнь, ни июль, ни даже август к делу отношения не имеют А уже с октября 1941 по июнь 1942 — 1,452 миллиона тонн. С 1 июля 1942 по июнь 1943 — 3,05 миллиона тонн. С 1… Подробнее »

адмирал бенбоу пишет: эка вы [quote=адмирал бенбоу] эка вы ловко цифрами манипулируете, коллега! Я вам уже приводил полную сводку поставок по ленд-лизу. Только с июня по сентябрь 1941 было отправлено 166000 тонн во-первых, это еще не был ленд-лиз. закон о ленд-лизе был распространен на СССР лишь в конце октября 1941 года. до этого поставки из США и Великобритании в СССР осуществлялись на платной основе. причем, как вы понимаете, альтруистов в мире мало, и оплату СССР должен был осуществлять не абы чем, не по принципу "на тебе, Боже, что мне негоже", а теми средствами и ресурсами, которые были востребованы экономиками США и Англии. т.е. по своей сути это была обычная ВЗАИМОвыгодная торговля во-вторых, дата ОТПРАВКИ грузов, указанная в диапазоне "только с июня по сентябрь 1941" несколько искажает суть происходящего. так, первый конвой из Англии в СССР пришел 11 октября 1941 г. т.е., конечно, да, чтобы прибыть в Архангельск в начале октября, надо было отбыть из Англии в указанный диапазон — "с июня по сентябрь". только вот боюсь, ни июнь, ни июль, ни даже август к делу отношения не имеют А уже с октября 1941 по июнь 1942 — 1,452 миллиона тонн. С 1 июля 1942 по июнь 1943 — 3,05 миллиона… Подробнее »

Коллега Raikov именно что

Коллега Raikov именно что отправлено, учитывая очень длинный путь доставки и малую пропускную способность этих путей, до адресата грузы доходили с значительным опозданием. Иранский путь был еще не освоен, северный — Мурманск находился под немецкой угрозой, тяжелые условия полярной зимы, малая пропускная способность ЖД, дальний восток – удаленность, война США с Японией, и низкая пропускная способность ЖД.

С учетом же что госрезерв

Странно! Я думал, что он на Урале располагается. Или Вы имеете в виду, что его израсходовали? Не стоит также забывать, что и еду, и топливо да и все прочие материалы в СССР производились в течение всей войны, так что вопрос лишь в %-ном соотношении.

К тому же я поставил несколько более узкий вопрос: производство военной техники из импортных материалов.

В 1930-1940-ых ни на каком

В 1930-1940-ых ни на каком Урале госрезерв не располагался. Какой идиот его бы там располагал?

Вам приведено процентное отношение.

По аллюминию половина, по олову, меди, кобальту — более половины. Или вы что воображаете? Что Сталин заказывал материалы чтобы на них любоваться?

Raikov. пишет:

В 1930-1940-ых

[quote=Raikov.]

В 1930-1940-ых ни на каком Урале госрезерв не располагался. Какой идиот его бы там располагал?

[/quote]

Сталин и иже с ними

http://militera.lib.ru/memo/russian/mikoyan/04.html

Сталин и иже с

Сталин и иже с ними

http://militera.lib.ru/memo/russian/mikoyan/04.html

ну, мемуары Микояна в качестве первоисточника я бы поостерегся брать… с одной стороны, человек, безусловно, занимал ключевую должность в советском правительстве и по долгу службы знал об очень и очень многом. но с другой стороны, не следует забывать и о том, что в период борьбы с "культом личности" Микоян входил, пожалуй, в тройку главнейших "десталинизаторов" страны, поэтому на 100%-ную объективность в его мемуарах рассчитывать не приходится. а если вспомнить еще и о том, что опубликованные "мемуары" Микояна-старшего еще до отправки в печать были "творчески доработаны" Микояном-младшим, т.е. человеком не являвшимся непосредственным свидетелем описываемых событий…

По аллюминию половина, по

Есть ли данные про сталь?

Отнюдь! Просто есть стратегия использования госрезерва и сводится она к тому, что он должен быть полон, пока есть такая возможность. Я не в курсе насчет сырья, просто, например, в ВВС/ПВО СССР было на 09.05.1945 г. более 49 тыс. самолетов, но в боевых частях — всего ок. 15 тыс. из них (в ВВС/ВМФ США из 80 тыс. имевшихся самолетов в боевых частях было ок. 20-23 тыс.).

Странно! насколько мне известно, резервы всегда должны располагаться там, где наименее велика вероятность их поглощения боевыми действиями. Сейчас многие объекты расположены на Урале и в Сибири.

насколько мне известно,

насколько мне известно, резервы всегда должны располагаться там, где наименее велика вероятность их поглощения боевыми действиями. Сейчас многие объекты расположены на Урале и в Сибири

помимо требований "географической неуязвимости" районы размещения резервов имеют требовани и развитости инфраструктуры. инфраструктуры как для собственно размещения больших запасов материальных средств, так и ифраструктуры для оперативной транспортировки требуемых объемов этих материальных средств. и вот с точки зрения развитости инфраструктуры проецирование современной ситуации на довоенный период некорректно — в те годы указанные вами регионы были слабо развиты. поэтому-то основная масса резервов и была сосредоточена на пространстве восточнее Днепра и западнее Урала

Может быть перед войной никто

Может быть перед войной никто в СССР и в самом страшном сне не мог себе представить что немцы так быстро будут продвигаться в глубь советской территории и что они смогут вообще на столько далеко продвинуться и поэтому часть госрезерва разместили значительно западнее?

Вообще-то в СССР вполне

Вообще-то в СССР вполне допускалось то, что немцы продвинутся вплоть до Днепра и даже далее. В архивах МО РФ есть данные (к сожалению не могу кинуть ссылку), что Ржевско-Вязьменский рубеж обороны, на котором противник был остановлен в нач. августа, был размечен на картах еще до начала войны. Кроме того, о том же говорил В.М. Молотов в беседах с Ф. Чуевым (правда, уже после войны).

Неожиданностью стало то, что по всем довоенным планам сокрушать врага должно было наше контрнаступление (оно и началось 25 августа 1941 г., но закончилось провалом).

«Вообще-то в СССР вполне

"Вообще-то в СССР вполне допускалось то, что немцы продвинутся вплоть до Днепра и даже далее. В архивах МО РФ есть данные (к сожалению не могу кинуть ссылку), что Ржевско-Вязьменский рубеж обороны, на котором противник был остановлен в нач. августа, был размечен на картах еще до начала войны."

Сталинград всё же находится "не много" восточнее Ржевско-Вяземского рубежа. Мало вероятно что кто либо в СССР перед войной мог ожидать нечто подобное даже теоретически.

NF пишет:

Сталинград всё же

[quote=NF]

[/quote]

Так и Москва восточнее Вязьмы! Но вопросов, на которые нельзя было получить точных ответов, хватало. Так, к примеру, трудно было спрогнозировать, что понимая уже угрозу Германии, САСШ начнут вводить санкции против СССР. Нехватка ГСМ, о которых так много писали, это ведь была "заслуга" САСШ и только когда они поняли, что пахнет жаренным, бросились спасать себя, якобы помогая СССР, чтобы он сражался с Германией. Про это не надо забывать.

И тот же дизель В-2 — это не блажь и глупость, хотя со стороны выглядит именно так, а следствие американской политики, которая не позволила СССР решить проблемы с производством высокооктановых бензинов.

«Так, к примеру, трудно было

"Так, к примеру, трудно было спрогнозировать, что понимая уже угрозу Германии, САСШ начнут вводить санкции против СССР. Нехватка ГСМ, о которых так много писали, это ведь была "заслуга" САСШ и только когда они поняли, что пахнет жаренным, бросились спасать себя, якобы помогая СССР, чтобы он сражался с Германией. Про это не надо забывать."

Так я с этим и не спорю. Если бы США не заботились в первую очередь о себе, они бы СССР вообще не помогали.

"И тот же дизель В-2 — это не блажь и глупость, хотя со стороны выглядит именно так, а следствие американской политики, которая не позволила СССР решить проблемы с производством высокооктановых бензинов."

А разве нельзя было еще ранее обратиться за помощью к Франции, Италии или, в крайнем случае к той же Германии? Ведь авиационные двигателя во Франции и технологии для их производства закупали, к итальянцам по поводу торпед и крейсеров тоже обращались. Могли и по поводу переработки нефти обратиться. Для страховки хотя бы. На всякий случай.

В США собирались закупить

В США собирались закупить оборудование по нефтепереработке, но, введение морального эмбарга сильно подорвало планы по модернизации нефтехимии в СССР. Других стран способных в то время в короткие сроки поставить это оборудование просто не было.

А разве нельзя было еще ранее

А разве нельзя было еще ранее обратиться за помощью к Франции, Италии или, в крайнем случае к той же Германии? … Могли и по поводу переработки нефти обратиться.

США — крупнейшая нефтяная держава того времени — ей и карты в руки. а перечисленные вами страны имели мизерную добычу нефти, а остюда — отсутствие свободных мощностей по переработке нефти. грубо говоря, им самим не хватало

«США — крупнейшая нефтяная

"США — крупнейшая нефтяная держава того времени — ей и карты в руки."

Так карты то они эти когда хотели раздавали, когда хотели не раздавали.

"а перечисленные вами страны имели мизерную добычу нефти, а остюда — отсутствие свободных мощностей по переработке нефти. грубо говоря, им самим не хватало"

Эти страны сами действительно добывали мало нефти по скольку нефтяных месторождений на их территориях было очень мало и объёмы добываемой там нефти были очень маленькими. Но эти страны в мирное завозили довольно много нефти. За исключением пожалуй что Германии. И то немцы ближе к началу войны стали всё больше ориентироваться на синтетическое жидкое топливо. Но Франция и Италия завозили много нефти и переработка этой ввезённой нефти велась на территории этих стран. Стало быть и нефтеперегонное оборудование там имелось в достаточно большом количестве. Или и это оборудование завозили из США?

Так карты то они эти когда Так карты то они эти когда хотели раздавали, когда хотели не раздавали Становление советской нефтеперерабатывающей промышленности пришлось как раз на тот период, когда США "раздавали". проблемы начались в 1939-м: сначала, чуя надвигающуюся большую войну "буржуи-капиталисты", стали сокращать промышленный экспорт в целях первоочередного усиления собственной экономики, затем СССР сходил в "Освободительный поход" в Польшу, ну и под конец года начал "Зимнюю войну". т.е. по большому счету, лишены американских технологий мы были примерно 1,5-2 предвоенных года. не думаю, что за этот период можно было кардинально перестроить целую отрасль промышленности. тем более, что в указанный период времени мы уже имели не самые лучшие отношения с Италией, а с Францией… так Франция большую часть указанного промежутка времени либо сама хотела воевать с СССР, либо вообще уже не существовала как государство толком… Если же говорить о периоде до 1939 г., то тут надо учитывать, что хорошие взаимоотношения между СССР и Францией имели место преимущественно в первой половине 1930-х годов. А во второй половине Великобритания стала давить на Францию в целях сокращения сотрудничества Франции с СССР во всех областях. т.е. всё шло к тому, чтобы СССР сотрудничал с США. А сотрудничество в этой обоасти с Германией, как вы сами отметили,… Подробнее »

Рейхс-маршал пишет:

… В

[quote=Рейхс-маршал]

[/quote]

Не просто размечен, а сделана вся проектная документация и уже в начале мая 1941 года начались работы в поле

План обороны СССР 1941 года в случае нападения Германии

http://alternathistory.org.ua/plan-oborony-sssr-1941-goda-v-sluchae-napadeniya-germanii

Скажу больше, уже в 1939 году начались работы по строительству фундаментов заводов, подводка электричества, воды и прочего, а также подъездных путей, для тех заводв, которые были эвакуированы в 1941 году. Так что в такой ситуации, маловероятно нахождение складов госрезерва на европейской части территории СССР.

Что же до получения материалов по ленд-лизу, то также как заказ в свое время станков в Германии, он делался на случай уже тогда прогнозируемых планов, типа черчилевского "Немыслимого", что собственно и послужило причиной их неисполнения.

» Так что в такой ситуации,

" Так что в такой ситуации, маловероятно нахождение складов госрезерва на европейской части территории СССР."

Вадим. А разве склады с топливом, боеприпасами, запчастями и прочим располагавшиеся на европейской части СССР не относились к мобрезерву?

Есть ли данные про

Броневую сталь тоже поставляли. Помнится, Ю.Ладягин, ака SRL, на Ганзе в разделе Артиллерия приводил данные, но искать надо по его темам, а они вельми объемные, сотни страниц.

Жуков в мемуарах писал про

Жуков в мемуарах писал про броневой прокат из америки, только цензура выризала. Переиздали потом полные: "А сколько они нам гнали листовой стали. Разве мы могли быстро наладить производство танков, если бы не американская помощь сталью. А сейчас представляют дело так, что у нас все это было свое в изобилии"

Жуков в мемуарах писал про

Жуков в мемуарах писал про броневой прокат из америки, только цензура выризала. Переиздали потом полные: "А сколько они нам гнали листовой стали

При всём моём уважении к Георгию Константиновичу, вопросы производства металла в стране находились вне его компетенции. что-то, разумеется, слышал на совещаниях у Сталина, но конкретными данными не владел. да и сама фраза "А сколько они нам гнали листовой стали" — ни о чем, из серии: "много — это больше двух".

Разве мы могли быстро наладить производство танков, если бы не американская помощь сталью

как показала практика — могли. другое дело, что по качеству исполения Т-34 выпуска 1945 г. и Т-34 выпуска 1942 г. — это небо и земля…

А сейчас представляют дело так, что у нас все это было свое в изобилии

ну, в том же приказе "Ни шагу назад" про "изобилие" предельно ясно было сказано. Жуков сетует на литературу уже хрущевского периода

(Тема не указана)

P.S. По материалам.

По

P.S. По материалам.

По ленд-лизу было поставлено с 1941 по 1945 год:

— 2,5 миллионов тонн стали (в т.ч. 43000 тонн броневой)

— 16000 тонн ферросплавов

— 370000 тонн меди (во всех видах, включая провода и т.д.)

— 201000 тонн аллюминия (всех видов, включая фольгу)

— 54000 тонн цинка

— 18000 тонн молибдена

— 2 миллиона тонн нефтепродуктов

— Около 820000 тонн химикалий

— 4,2 миллиона тонн продовольствия всех видов.

КАК ПОСТУПАЛА ВОЕННАЯ ПОМОЩЬ КАК ПОСТУПАЛА ВОЕННАЯ ПОМОЩЬ В СССР ВО ВРЕМЕНИ Помощь Советскому Союзу и Великобритания, и США обещали сразу же после нападения на нашу страну гитлеровской Германии. Но вопрос о том, имеет ли смысл помогать и в какой мере, решил, как в свое время и для Великобритании, визит Гарри Гопкинса. Он прилетел в Москву через линию фронта в конце июля 1941 года в качестве личного представителя президента США. 30 и 31 июля Гопкинс встречался со Сталиным, на этих встречах договорились о проведении совещания представителей трех держав. Первая конференция с участием СССР, США и Великобритании проходила в Москве с 29 сентября по 1 октября 1941 года. На ней, кроме общих договоренностей, 1 октября был подписан Первый протокол о военных поставках по 30 июня 1942 года. Это был документ не внешнеполитического, а внешнеэкономического ведомства, в котором конкретно, в штуках и тоннах в единицу времени были зафиксированы объемы военной помощи нашей стране. Обязательства эти, однако, полностью не выполнялись по многим причинам ни в период действия Первого протокола, ни Второго, который длился с 1 июля 1942 года по 30 июня 1943-го. Только в Третий протокольный период (1.07.43 г. – 30.06.44 г.) график поставок стал выполняться, а в Четвертый превысил намеченные объемы… Подробнее »

«17 апреля 1945 г., за два с половиной месяца до окончания действия Лондонского (III) протокола, советская делегация подписала Оттавский (IV) протокол. Остановимся на перипетиях подписания этого последнего протокола по ленд-лизу.

Заявка по Оттавскому (IV) протоколу стала поводом для большого политического скандала. Советская сторона пожелала получить 50 дизельных судовых двигателей, которые были направлены на верфи. Однако, как выяснили американцы, только 3 из них были установлены на корабли, остальные не использовались и ржавели. Еще раньше дипломаты США и Великобритании, аккредитованные в Москве, отмечали появление ленд-лизовских поставок, предназначенных исключительно для нужд армии, в закрытых магазинах и на «черном рынке», а отдельные виды продовольствия выдавались и гражданскому населению[238].

Из-за перечисленных фактов нарушения договоренности все дополнительные заявки подверглись пересмотру и проверке на необходимость. Так, главе американской военной миссии стало известно об использовании ленд-лизовского алюминия в качестве настилов на причалах и в товарных складах, о неумении советской стороны запустить в производство работающие на американском оборудовании нефтеперерабатывающий и шинный заводы и о продаже Советским Союзом ленд-лизовских грузов в третьи страны. Поэтому, когда в начале 1944 г. был представлен проект Оттавского (IV) протокола, ОКНШ выступил за прекращение поставок в СССР[239].»

Бутенина Н. В. Ленд-лиз: сделка века.

+++++++++++++++