Атомные самолёты США. Convair B-36 Peacemaker (Писмейкер). Почему он так и не стал серийным

Об этой замечательной машине у нас ранее была статья. Однако статья довольно давняя, ещё 2013 года. Так что думаю эта так же будет многим интересна.

Не успела улечься радиоактивная пыль над Хиросимой и Нагасаки, как в мае 1946 года американцам стало любопытно, можно ли как-то применить новый вид энергии не только для сокрушения врага, но и как топливо для самолетов. Это было время очарования скрытой мощью атомного ядра. Казалось, оно при решаемых сложностях дает источник абсолютной энергии. Реакторы собирались ставить чуть ли не на автомобили. А «звездные короли» из тогдашнего фантастического хита Эда Гамильтона вовсю стреляли атомными пулями. В общем, в авиации был дан старт проекту NEPA, или Nuclear Energy for the Propulsion of Aircraft, «Ядерная энергия для движения самолетов».

Сама эта идея была не то чтобы сверхновой. Впервые летать на 235-м уране предложил американский физик Лангер в начале 1941 года. Причем, сделал он это в общедоступном, но тогда еще солидном журнале «Popular Mechanics». Плюсы были очевидны: высокая экономичность и практический неограниченный радиус полета. Помешать летать бесконечно такому аэроплану могли только усталость экипажа и необходимость все-таки проводить обслуживание систем. В общем, еще где-то через год «наука» решила приглядеться к необычной идее повнимательнее. Тут уже больше смотрели на сложности. Их нарисовалось три. Нужны материалы, которые выдержат мощное излучение реактора. Необходима противорадиационная защита экипажа. Ну, и третье. Если атомный самолет потерпит аварию, да еще над своей территорией, то размер бедствий может стать ужасающим. Вступление США в войну на какое-то время сделало все эти проблемы неактуальными. Зато после победы к идее вернулись. Тем более, вместо Германии и Японии у янки появился новый геополитический соперник в лице Советского Союза, а потом и Китая. Были проведены исследования и летные эксперименты. В бомбоотсеке В-29 поставили капсулу с радием и меряли уровень радиации. «Фонило» во всех самых дальних уголках так, что инженеры пришли в ужас. Стало понятно, что на разработку атомного самолета потребуется куда больше времени, примерно лет 15, и где-то 1 миллиард долларов… Но идея все равно манила американских военных. И в 1948 году им сильно подсобил Массачусетский технологический институт, где искали выгодную схему двигателя. И в итоге в 49-м стартовала программа ANP (Aircraft Nuclear Propulsion, «Самолет с ядерной силовой установкой»). Летающие лаборатории должны были построить фирмы «Локхид» и «Конвейр». Свезло последним. Поскольку уже было понятно, что вес атомного «сердца» и защиты будет безбожно большим, то и самолет требовался исключительный. «Конвэйр» взяла за основу свой новейший межконтинентальный бомбардировщик B-36 по прозвищу «Миротворец».

Колоссальных размеров самолет позволял втиснуть в бомбоотсек ядерный реактор. Все шесть поршневых двигателей «Миротворца» остались на своих местах, как и четыре реактивных (да, В-36 был десятидвигательным самолетом). Все дело в том, что атомная силовая установка пока больше предназначалась для экспериментов. Да и не слишком быстро она выходит на рабочий режим: речь о минутах, тогда как авиаторы привыкли, что поршневые движки буквально «ходят» за РУДами. Да и всей атомной мощи не хватило бы для взлета. Хуже того, она еще и активно «пачкала» окружающую среду. В общем, летать предполагалось на традиционных двигателях. Как и прорываться к цели. Крейсерский полет собирались выполнять на чудо-топливе, но это в далеком будущем.

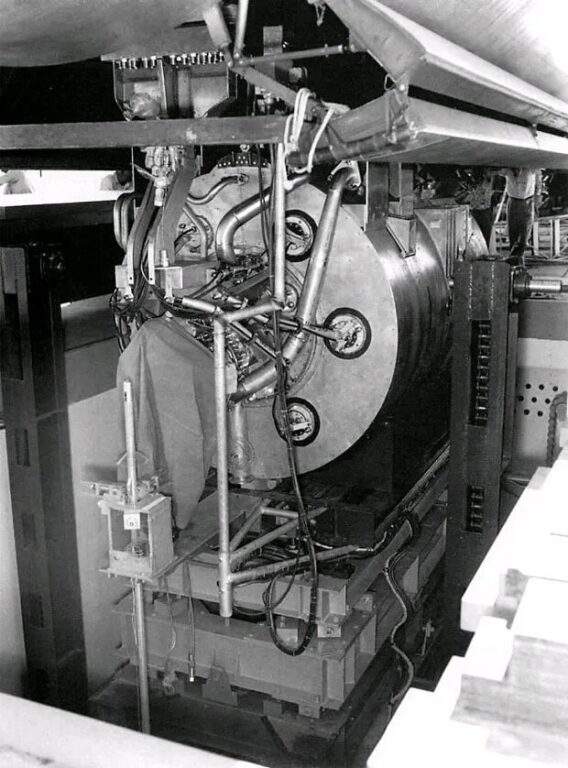

Для переделки в летающую лабораторию взяли довольно свежий самолет. Правда, он был ни жив ни мертв: в сентябре 1952 года борт кое-как пережил торнадо, лишился носовой части и ждал то ли ремонта, то ли разделки. Но ему выпало третье. Бомбер лишился вооружения, лишнего оборудования и обитаемых объемов в хвосте. Затем в задний бомбоотсек – подальше от экипажа! – ему вставили реактор массой почти 16 тонн и мощностью 1 МВт.

По бортам появились огромные воздухозаборники для водяных радиаторов охлаждения. Сделали и новый нос. Это было отдельное 12-тонное чудо. Главное его задачей была защита экипажа. Капсулу сварили из стали и обшили резиной и еще кучей слоев разного материала, каждый из которых задерживал свой вид опасного излучения. Позади капсулы укрепили металлический экран 10-сантиметровой толщины, да еще баки с водой – она должна была ловить нейроны. Отдельная песня – остекление кабины. Оно было не такое обширное, как на стандартном «Миротворце». Зато стекла с добавлением свинца имели толщину около 30 сантиметров! И вся эта защита укрывала в себе двух летчиков, бортинженера и пару специалистов по обслуживанию реактора.

Испытывать секретный и жутко опасный самолет, получивший обозначение NB-36H, решили подальше от лишних глаз – в Техасе, на базе Карсвелл. К 1955 году там оборудовали специальную площадку. И в сентябре состоялся первый рейс. Всего по программе, которая завершилась в марте 57-го, было сделано 47 полетов. В 20 из них запускался реактор. Последний полет продолжался более 9 часов.

После взлета NB-36 уходил на запад, в район знаменитой теперь ядерной лаборатории Лос-Аламос. А после посадки реактор снимали с борта и увозили специальное хранилище. Как пишут, «атомные сердце» в полетах никогда не выступало в роли силовой установки. Главной целью реактора на борту было выявить неизвестные особенности эксплуатации в воздухе — чтобы в будущем избежать проблем. Например, много исследовали влияние радиации на металл и другие материалы. Проверяли и надежность защиты экипажа. Сколько нуклидов нахватали авиаторы, неизвестно до сих пор. Зато писали, что в летчики на атомный самолет брали летунов не моложе 50 лет. Все-таки, беспокоились американцы насчет генетических нарушений более молодых авиаторов… В воздухе NB-36H всегда сопровождал В-50, который замерял уровень радиации вокруг. Рядом летел еще и транспортный С-97. На его борту была готовая к работе бригада медиков-парашютистов и взвод морпехов – этим предстояло оцепить район в случае падения самолета.

За полтора года американцы наигрались в NB-36H — и закрыли проект уже по-настоящему атомного самолета Х-6 того же «Конвэйра». Слишком сложными, тяжелыми и дорогими выходили аппараты на ядерном топливе. К тому же все яснее конструкторы, военные и политики понимали, насколько опасен для своих же граждан такой самолет. Особенно, если в воздухе произойдет непредвиденное. Тема была закрыта. Но… в 1961 году в Советском Союзе в небо поднялся Ту-95ЛАЛ, летающая атомная лаборатория. Иногда его еще называли Ту-119.

А это еще что?

А это еще что?

А, это какой-то смысловой

А, это какой-то смысловой глюк, опечатка.

Есть 3 основных ТТХ элемента Есть 3 основных ТТХ элемента для крейсера времен ВМВ при артилерийском бое-скорость. огонь, защита. Чтобы создать продвинутый ,просто ну вообще прорывной корабль надо по-другому отнестись и рассмотреть элементы новаторски. Считаю- броней можно пренеберечь почти полностью. Бронёй можно пренебречь чтобы снаряды выпущенные лёгкими крейсерами и ЭМ противника могли не задерживаясь вылетали с другого борта? Сомнительное новаторство по скольку по итогам боёв ВМВ в ряде стран стали разрабатывать крейсеры и линкоры у которых бронирование на оборот улучшали. Вместо нее-продвинутая система управления огнем (привет "Хипперу"!), Еще и ГК который можно заряжать при любом угле возвышения стволов и в итоге получится американский тяжелый крейсер "Де Мойн" скорострельность ГК которого была значительно выше чем у всех ранее построенных тяжелых крейсеров. более дальнобойные и крупнокалиберные орудия, позволяющие расстреливать врага с дистанций,непозволяющих ему даже отвечать, Даже линкоры перед ВМВ и в годы ВМВ могли вести эффективный огонь по линкорам противника на дельности не более 27-28 км. Больший калибр это еще и большее водоизмещение и стоимость и в итоге можно прийти к тому что получится нечто типа американских линейных крейсеров типа "Аляска" которые стоили дороже чем новые американские линкоры с 45-ти калиберным 406 мм. ГК и которые превосходили… Подробнее »

Здравствуйте. Этот пост-

Здравствуйте. Этот пост- ошибочная сохраненка поста ,который более полный по тексту,и называется так же. А насчет того "что в ВМВ корабли не могли стрелять далее 28 км"- не понимаю что мешало стрелять дальше.Малая начальная скорость снаряда?Недостаточная точность залпа , вызванная малой настильностью стрельбы, вызванная необходимостью брать большой угол возвышения? Недостаточная точность наводки на таком большом расстояниии?

А насчет того «что в ВМВ

А насчет того "что в ВМВ корабли не могли стрелять далее 28 км"- не понимаю что мешало стрелять дальше.Малая начальная скорость снаряда?Недостаточная точность залпа , вызванная малой настильностью стрельбы, вызванная необходимостью брать большой угол возвышения? Недостаточная точность наводки на таком большом расстояниии?

Мешало то, что на расстояниях больших чем 27-28 километров артиллерийские офицеры видели только мачты и верхнюю часть надстроек линкоров и крейсеров противника и потому вести огонь на больших дистанциях по быстроходным целям было бессмысленно. И разброс снарядов тоже был сравнительно большим. Но самая большая проблемма заключалась в том что нормально наблюдать за разывами своих снарядов было просто не возможно и потому и вести прицельный огонь было не возможно.

1. Разброс снарядов может

1. Разброс снарядов может быть устранен 3 путями- увелечением скорострельности до 12-15 выстр/мин (автоматика), гироскопической стабилизацией башен(орудий), оснащением управляемым оперением снарядов с подкл. вычислителей и радиосвязи. Дальность наблюдения может быть повышена путем оснащения корабля аэростатом с мощной оптикой. Разрыв наблюдать легче если снаряд бы при соприкосновении с поверхностью давал бы вспышку пламени или клубы яркого дыма. А как насчет стрельбы только с радарным наведением?

1. Разброс снарядов может

1. Разброс снарядов может быть устранен 3 путями- увелечением скорострельности до 12-15 выстр/мин (автоматика), гироскопической стабилизацией башен(орудий), оснащением управляемым оперением снарядов с подкл. вычислителей и радиосвязи.

Вы полагаете что те кто тогда занимался этими вопросами плохо разбирались в этих вопросах?

Дальность наблюдения может быть повышена путем оснащения корабля аэростатом с мощной оптикой.

В теории всё это хорошо звучит. На практике это при стрельбе по быстроходным целям не использовали. Догадыватесь почему?

Разрыв наблюдать легче если снаряд бы при соприкосновении с поверхностью давал бы вспышку пламени или клубы яркого дыма. А как насчет стрельбы только с радарным наведением?

Место падения снарядов всё равно нужно отчетливо различать. Даже если речь идёт о радиолокационной СУО. Стрельба 203 мм. снарядами наиболее совершенного американского тяжелого крейсера "Де Мойн" ,с артиллерийским вооружением, разрабатывавшегося с учетом реального опыта боёв ВМВ велась на максимальное расстояние около 27,5 км. Надеюсь Вы понимаете почему американцы с их наиболее современными в мире СУО считали что такая максимальная дальность оправдана достатоно вескими факторами?

Дальность наблюдения

Дальность наблюдения может быть повышена путем оснащения корабля аэростатом с мощной оптикой.

В теории всё это хорошо звучит. На практике это при стрельбе по быстроходным целям не использовали. Догадыватесь почему?

Нет, не догадываюсь. Подскажите. Предположу-слишком большой разброс? Невозможно наблюдать падения снарядов? Слишком сильная вибрация аэростата, не позволяющая что-то увидеть?

[/quote]

Нет, не догадываюсь.

Нет, не догадываюсь. Подскажите. Предположу-слишком большой разброс? Невозможно наблюдать падения снарядов? Слишком сильная вибрация аэростата, не позволяющая что-то увидеть?

Аэростаты в данном случае создают больше проблемм. Подобные эксперименты проводились в ряде стран, но результаты были не самыми удачными. На больших расстояниях и разброс снарядов был больше и на радиосвязь между стреляющим кораблём и аэростатом противник мог по влиять сделав не возможным радиообмен. Если аэростат был "привязан" к кораблю, то при движении корабля на большой скорости аэростат было коайне сложно удерживать в воздухе. При увеличении или уменьшении дистанции до корабля противника когда и свой корабль и корабль противника меняют курс сбивая противнику пристрелку получаетс дикий винегрет от чего точность становится вообще ни какой.

1. А если не аэростат, а

1. А если не аэростат, а азотный дирижабль-мини с подогревом азота-газа в дирижабле? тогда скорость дири и корабля можно сделать примерно равными , устраняя рывки и вибрацию.

2Разброс снарядов можно компенсировать увеличением скорострельности-или например больше орудий и больше корабль и больше боезапас.У меня возник проект автомата зарядки для начала ВМВ или перед ВМВ. Никаких материалов по автоматам не читал- так что проект самоучный.

3.При обстреле с дистанции когда враг не может отвечать-маневр свой пристрелку не сбивает. А мощный лакишот уменьшит ход врага.

4.Есть задумка по радиокоррекции своего артогня (это не ранее 1944 для США-вместе с радиовзрывательной программой для зениток)

5.А если вражеский корабль слегка повредить залпом загоризонтных ракетоторпед идущих веером-прицеливание по радару?А затем размягчив его- обрабатывать артой.По установившимуся зигзагу или прямому курсу можно внезапно и точно пальнуть.