Альтернативная история армейской ПВО США

Содержание:

(давно планировал сделать АИ по истории американской армейской ПВО времен Холодной Войны, и вот, наконец, собрался. К сожалению, нейросетка Avery, которой я пользуюсь для «приглаживания» изображений, сейчас ремонтируется, и я не смог проиллюстрировать текст так качественно, как хотел)

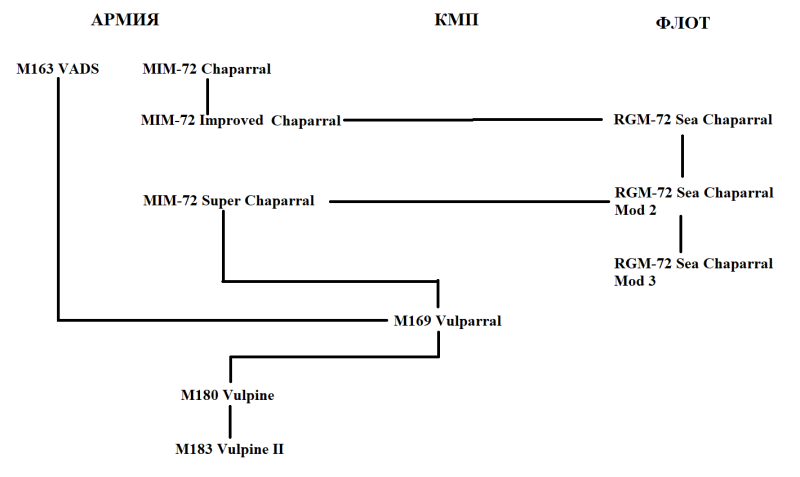

В середине 1960-ых, когда армия США еще только-только приступила к работе над «импровизированным» самоходным зенитным ракетным комплексом MIM-72 «Chaparral», в отношении системы уже звучали голоса критиков. Главным поводом стала неспособность комплекса поражать воздушные цели на встречном курсе.

Задуманный как временное решение (ввиду проблем с разработкой «полноценного» самоходного ЗРК MIM-46 «Mauler») комплекс «Чапараль» представлял собой, по сути дела, интеграцию флотской ракеты «воздух-воздух» «Сайдвиндер» (модель AIM-9D) на наземную пусковую установку. Такое решение было простым и дешевым, но имело и значимый недостаток; инфракрасные головки самонаведения ракет могли захватить цель только в том случае, если «видели» нагретое сопло реактивного двигателя. А это означало, что «Чапараль» может эффективно применяться только при стрельбе в хвост целям или на пересекающемся курсе. Если цель шла навстречу, ракеты попросту не видели достаточно мощного источника тепла, чтобы взять его на сопровождение.

Армию это решение более-менее устраивало — «Чапараль» рассматривался во-первых как временное решение (до завершения разработки MIM-46 «Mauler»), а во-вторых как комплекс переднего рубежа, прикрывающий расположенные позади цели. А вот флот, тоже имевший на «Чапараль» свои виды, такое положение дело совершенно не устраивало. Флоту требовался зенитный комплекс для самообороны кораблей, и он должен был перехватывать неприятеля до, а не после атаки.

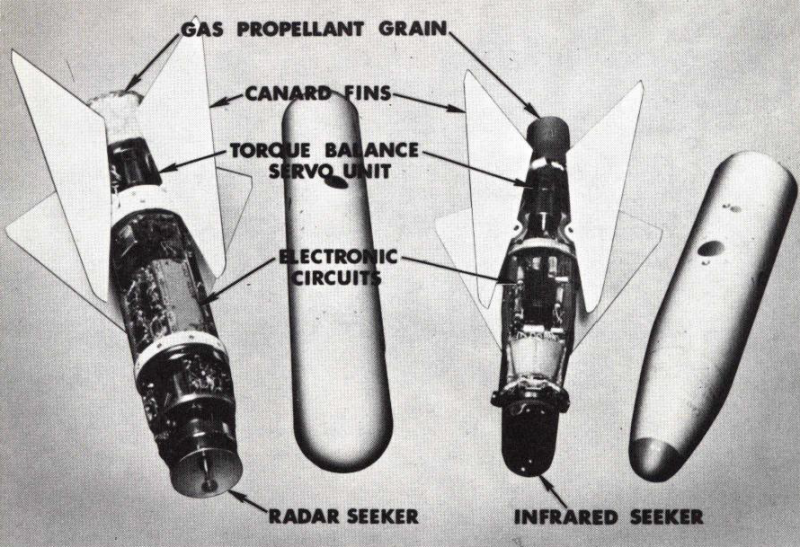

И флот предложил решение — интегрировать на «Чапараль» не только ракету AIM-9D с инфракрасным пассивным самонаведением, но и AIM-9C с полуактивным радарным самонаведением. Эта версия «Сайдуиндера» была разработана специально для вооружения палубных истребителей-перехватчиков F8U «Crusader», которые по ряду технических причин не могли использовать другие ракеты с радарным самонаведением. Разработанная параллельно с AIM-9D, ракета AIM-9C, по сути дела, отличалась только головкой самонаведения — радиолокационной, а не инфракрасной.

Интеграция на «Чапараль» ракеты AIM-9C, по мнению моряков, решала фундаментальную проблему комплекса: неспособность поражать цели на встречном курсе. Если AIM-9D с инфракрасным наведением должна была «видеть» яркое тепловое излучение сопла двигателя самолета (то есть могла захватить цель только сбоку или сзади), то AIM-9C могла поразить любую цель, подсвечиваемую радаром комплекса. И, поскольку обе ракеты были практически идентичны — все, что требовалось, это оснастить «Чапараль» радаром.

Армия поначалу отнеслась к идее скептически: «Чапараль» изначально задумывался как максимально простой «промежуточный» зенитный комплекс, который можно будет сделать быстро и дешево. Установка радара и системы автоматического управления огнем неприемлемо бы затянула разработку, и так уже выбивавшуюся из графика.

Но тут вмешался счастливый случай. Работы над «Чапараль» велись параллельно (и той же организацией) что и над автоматической зенитной пушкой VADS (англ. Vulcan Air Defense System — Противовоздушная Система «Вулкан»). Как и «Чапараль», VADS наводилась вручную оператором с помощью оптического прицела M61 — но для определения дистанции до цели, необходимой для расчета упреждения, использовала очень простой радар-дальномер AN/VPS-2, спаренный с оптическим прицелом и наводящийся вместе с ним.

Инженеры предложили использовать такое же решение для «Чапараль». Максимально упрощенный радар, спаренный с оптическим прицелом, и используемый исключительно для «подсветки» цели. Поиск цели и ее сопровождение осуществлялись по-прежнему визуально с помощью оптического прицела; радар только «подсвечивал» узким лучом удерживаемую вручную цель для головок самонаведения ракет. Таким образом, можно было обойтись без сложной системы управления огнем, заменив ее «глазами Mk.1 Mod.0» обученного оператора.

Армейское командование было по-прежнему настроено скептически. Но инцидент в Тонкинском Заливе и вступление США во Вьетнамскую Войну заставили генералов вскоре пересмотреть свои позиции. Сыграло свою роль также и то, что разработка зенитного комплекса «Маулер» была окончательно прекращена в 1965 году, и «Чапараль» из временно, промежуточного решения неожиданно стал постоянным на всю обозримую перспективу.

Работы над «Improved Chaparral», способным использовать ракеты с полуактивным радарным самонаведением, были официально начаты в декабре 1965 года. Так как единственным значимо новым компонентом системы был радар «подсветки» цели — создававшийся на основе разработанного параллельно радара AN/VPS-2 для зенитной пушки VADS — то его интеграция практически не вызвала задержек. На сравнительных испытаниях в сентябре 1966 года, «Improved Chaparral» продемонстрировал существенное превосходство над обычным «Chaparral». В итоге, армейское командование приняло решение отказаться от развертывания базовой версии «Chaparral» и заказывать сразу «Improved»-версию.

«Improved Chaparral» (более известный как «I-Chaparral») поступил на вооружение армии США осенью 1969 года. Зенитные ракетные комплексы развертывались в комбинированном оснащении, включавшем пару ракет с инфракрасным наведением и пару ракет с радиолокационным наведением. Ракеты с радиолокационным наведением предназначались для перехвата целей на встречном и пересекающемся курсе; ракеты с инфракрасным наведением — для стрельбы вдогонку проскочившим мимо самолетам.

CHAPARRAL НА МОРЕ

Как уже упоминалось выше, идея модифицировать «Чапараль» под возможность перехвата на встречном курсе изначально принадлежала флоту. И полученный результат моряков весьма заинтересовал. «I-Chaparral» идеально вписывался в нишу дешевого и компактного зенитного комплекса самообороны для небольших военных кораблей (вроде противолодочных фрегатов) а также вспомогательных и устаревающих единиц (вроде модернизированных эсминцев программы FRAM). Изначально эту нишу должен был занимать морской вариант «Mauler», но ввиду провала его разработки «I-Chaparral» стал лучшим доступным решением.

«Sea Chaparral» (1970), был, по сути дела, просто интеграцией пусковой установки «I-Chaparral» на палубу корабля. Единственным отличием от армейского комплекса была система индикации, позволявшая оператору получать приблизительные азимут и угол места по цели, сопровождаемой корабельным директором.

«Sea Chaparral Mod.2» (1972) был разработан в попытке компенсировать главный недостаток базового «Чапараль»: зависимость от условий видимости. Так как поиск и сопровождение цели осуществлялись оператором визуально, с помощью оптического прицела, базовый «Чапараль» был лишь ограниченно эффективен в ночное время или при плохой погоде. Что на море представляло собой вполне реальную проблему.

Чтобы решить эту проблему, радар «Sea Chaparral Mod.2» был модернизирован таким образом, что антенна получила ограниченную подвижность и могла использоваться для спирального и конического сканирования в поисках цели. Принимаемый антенной сигнал выводился на небольшой экран (прицельный экран, или G-scope) в кабине оператора, который мог либо использовать данные радара для визуального захвата цели, либо же наводить ракеты исключительно с помощью радара, удерживая цель в центре экрана.

Комплексы «Sea Chaparral Mod.2» ставились в качестве основного зенитного вооружения на фрегаты типа «Нокс», патрульные канонерки, тральщики а также амфибийные десантные корабли.

«Sea Chaparral Mod.3» (1978) был финальной версией морского варианта комплекса. Он был разработан с целью полномасштабной интеграции «Чапараль» в систему противовоздушной обороны флота.

* Была разработана контейнерная система автоматической перезарядки, позволявшая перезаряжать комплекс без ручного вытаскивания ракет и подвешивания их на направляющие. Позади пусковой установки теперь располагался небольшой контейнерный магазин на 8-16 ракет; для перезарядки, пусковая установка разворачивалась так, чтобы ее направляющие совмещались с выдвижными подающими рельсами магазина.

* Радар комплекса получил новую антенну с возможностью моноимпульсного сканирования, автоматического захвата и сопровождения выбранной оператором цели. Теперь от оператора не требовалось вручную удерживать цель в перекрестье прицела; достаточно было зафиксировать на ней строб радарной установки.

* Комплекс был полностью интегрирован в корабельную СУО и наводился автоматически по азимуту и углу места в направлении назначенной цели. В комбинации с модернизированным радаром, это значительно повысило скорость реакции и надежность обнаружения цели и взятия ее на сопровождение.

Система «Sea Chaparral Mod.3» предназначалась в основном для довооружения крупных боевых кораблей — эсминцев, ракетных крейсеров и авианосцев, нуждавшихся в зенитных комплексах самообороны.

С КОРАБЛЯ НА АРМИЮ

Армия США взаимодействовала с флотом в вопросе разработки «I-Chaparral», и всепогодная версия «Sea Chaparral Mod.2» привлекла внимание генералов. В 1975 году, армия решила принять его на вооружение как MIM-72E «Super Chaparral». Главным отличием от флотской версии была установка армейской системы «свой-чужой» и ночного инфракрасного прицела, позволявшего оператору отслеживать цель при нулевой видимости.

МОРСКАЯ ПЕХОТА ПЕРЕХВАТЫВАЕТ ИНИЦИАТИВУ

Корпус морской пехоты, как обычно, использовал комбинацию армейского и флотского снаряжения — преимущественно не первой молодости — и его противовоздушная оборона не была исключением. В первой половине 1970-ых, морские пехотинцы получили спарку «Супер-Чапараль» и VADS как основу своей ближней противовоздушной обороны. Но если армию комбинация из отдельного самоходного ЗРК и отдельной самоходной зенитки в общем-то устраивала, то морская пехота была не слишком-то ей довольна.

Главной причиной разногласий были разные требования к противовоздушной обороне. Армия предполагала оборону «в глубину» на широком фронте, где «Чапараль» и VADS располагались на переднем рубеже, впереди защищаемых объектов. Морская пехота же рассматривала в основном оборону компактного плацдарма, «глубины» которого не хватало. Поэтому если для армии использование в связке двух машин представлялось допустимым решением, морская пехота предпочла бы иметь единую пушечно-ракетную самоходку.

В 1976 году, морская пехота заказала разработку «единой противовоздушной установки» (англ. Unified Anti-Air Mount), которая должна была объединять в себе автопушку «Вулкан» и ракетную систему «Супер Чапараль». Поскольку оба комплекса и так имели много общих компонентов, то их объединение (теоретически) представлялось достаточно простой задачей.

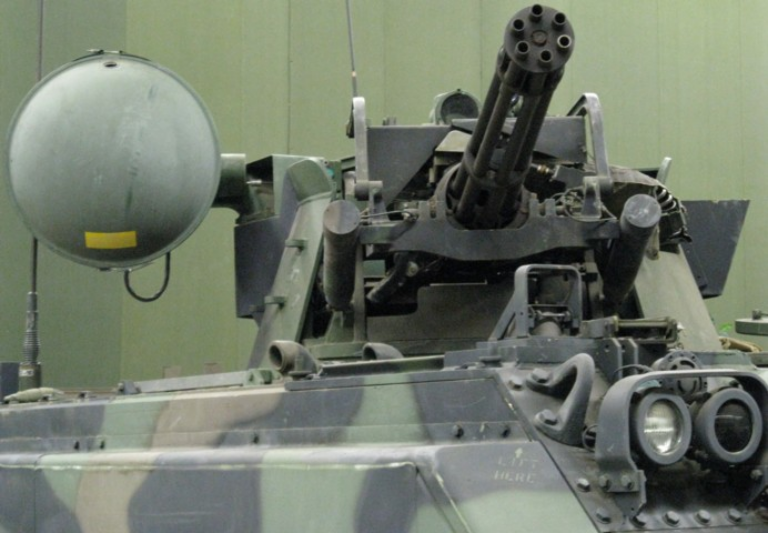

Итоговая система, названная M169 «Vulparral» (словесная конструкция, полученная из VULcan и chaPARRAL) представляла собой небольшую компактную гексагональную башенку с противоосколочным бронированием и толстым плексигласовым куполом наверху. В передней части башенки располагалась автоматическая пушка M61 «Вулкан»; в задней части, поворотные направляющие для ракет «Чапараль».

В корпусе морской пехоты, M169 «Vulparral» монтировались на шасси плавающего бронетранспортера LVTP-5 или LVTP-7. Машины с зенитным оснащением назывались LVTAA, и использовались для прикрытия района высадки.

ВНОВЬ ВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ АРМИИ

Эксперименты морской пехоты с «Вульпарал» особого интереса у армии не вызвали. Вся система ими воспринималась как «импровизация из импровизаций», не имеющая особого преимущества над просто отдельными «Вулканом» и «Чапаралем». Основную ставку армия США делала на перспективную самоходную пушку M247 «Сержант Йорк», которая должна была с середины 1980-ых начать заменять системы предыдущего поколения.

Тем не менее, армия помнила свой неудачный опыт с «Маулером» и поэтому все же предпочла перестраховаться. Несколько десятков модернизированных башенных установок M169 «Вульпарал» были заказаны для оснащения танковых дивизий — как временная мера, позволяющая закрыть потребности в подвижном зенитном комплексе для прикрытия танков на марше.

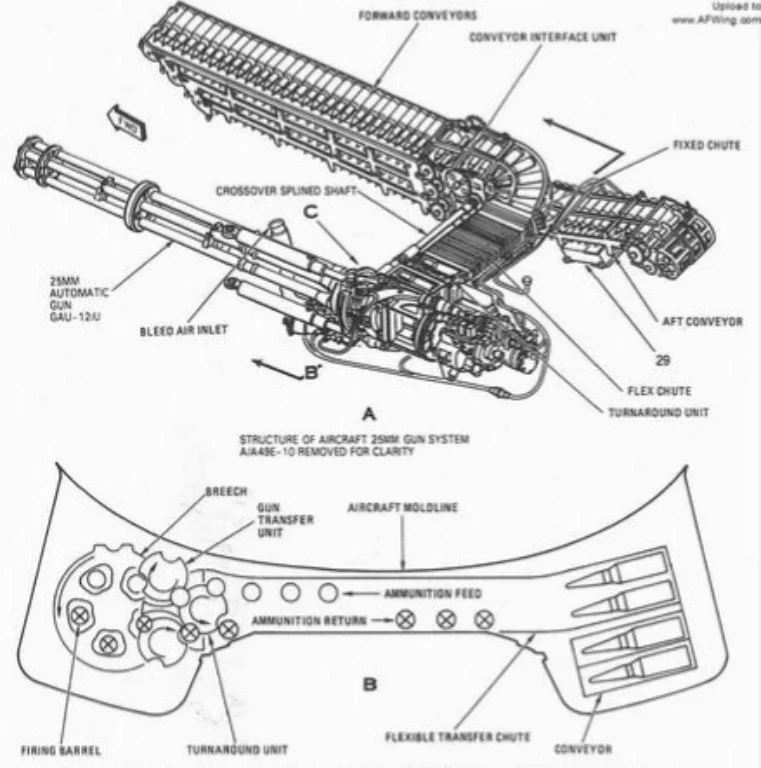

Армейская версия M169 «Вульпарал» обозначалась как M180 «Vulpine». Она монтировалась на шасси танка M48 «Паттон III», вместо демонтированной орудийной башни. От исходной системы КМП она отличалась, в первую очередь, другим типом орудия — сочтя 20-мм автопушку M61 «Вулкан» недостаточно эффективной для современного поля боя, армейские инженеры заменили ее более мощной 25-мм автопушкой GAU-12 «Equalizer». Возросшая отдача потребовала усилить конструкцию и соответственно гидроприводы установки, но такая модернизация была в пределах возможностей исходной системы.

Изначально M180 «Вульпин» рассматривалась как очередное «промежуточное решение» — до начала производства зенитных самоходок M247 «Сержант Йорк». Но катастрофическая демонстрация прототипа M247 «Сержант Йорк» в феврале 1982 года заставила генералов резко пересмотреть планы; M180 «Вульпин» стала рассматриваться теперь не только как «долгоиграющее решение», но и как способ спасти армейскую репутацию. Провальные испытания «Сержанта Йорка» стали объектом насмешек и критики со стороны прессы, и стратегией защиты со стороны армии стало «печально, что новая система не оправдала себя, но у нас есть надежная проверенная альтернатива».

Альтернатива эта заключалась в том, что M180 «Вульпин» был кардинально переработан с целью «подтянуть» его под требования времени. Новую систему обозначили как M183 «Vulpine II»:

* комплекс был создан на шасси боевой машины пехоты M2 «Bradley», что позволяло использовать его вместе с современными быстроходными танками.

* комплекс был полностью интегрирован в армейскую систему ПВО переднего рубежа, включая цифровой обмен информацией через Link-16

* система управления огнем комплекса была дополнена инфракрасной/электрооптической системой, разработанной на основе поисково-прицельного комплекса TADS/PNVS (англ. Target Acquisition and Designation Sights, Pilot Night Vision System — Поиск Целей и Обозначение Прицеливания, Система Ночного Зрения Пилота), позаимствованной от ударного вертолета AH-64 «Apache». На «Вульпин II», этот комплекс дополнили прицельным радаром, осуществлявшим «подсветку» целей для головок самонаведения ракет.

Первые системы M183 «Vulpine II» начали поступать на вооружение армии США в 1986 году.

источник: https://fonzeppelin.livejournal.com/369493.html