Англо-французская война 1893 года. Часть 5. Пощечина английскому флоту.

Французы встретили вернувшуюся в Брест эскадру адмирала Алкье приветливо, но без особого восторга. Моральный эффект от первого столкновения флотов Англии и Франции оказался низким. Стало ясно, со всей очевидностью, что британский флот по-прежнему полон наступательного духа, торжествовавшего в начале века, в эпоху наполеоновских войн. Французы получили подтверждение того, что им противостоит флот, имеющий преимущество долгих лет гордых традиций, дающих ощущение превосходства, основанного на великих традициях прошлого. Тем не менее, действия французской эскадры, продемонстрированную ею стрельбу, оценили положительно и записали в актив. В качестве оправдания пассивного поведения адмирала Алкье в бою бальзамом легли слова президента Карно, которому доложили о «сражении у Уэссана»: «Я полагаю, что на начальном этапе войны нет необходимости искать боя, кроме как при наилучших условиях». Решение адмирала Алкье не ввязываться со слабыми силами в генеральный бой с превосходящим противником и не дать себя завлечь подальше от Бреста, выглядело разумным, хотя проявленная осторожность противоречила сложившимся традициям.

Боевые действия шли по всему миру — от Ла-Манша до Квебека, от Калькутты до мыса Горн, но, тем не менее, решающее значение все же имели сражения в европейских водах. Именно здесь решалось, за кем останутся морские коммуникации, и кто сможет стать «властелином морей». Великобритании и ее флоту было выгодно генеральное сражение на море. Но Франция упорно избегала «большого боя». Французское военно-морское командование склонилось к мысли о масштабной крейсерской войне, ударах легких сил флота с минными постановками, которые позволили бы уменьшить моральное превосходство британского флота. Предпочтение отдавалось угрозам западному и юго-западному побережью Англии и судоходству в Атлантике, для охраны которого англичане будут вынуждены держать силы, достаточные для противодействия французским выпадам…Когда-нибудь этих сил не будет хватать в месте решающего сражения этой войны…

8-го августа, закончив переоборудование во вспомогательные крейсеры, из Бреста в Атлантику вышли быстроходные пароходы «Прованс», «Сэн», почтовый 156-ти метровый пароход «Бургонь» и переделанный в угольный транспорт, разоруженный бывший крейсер «Санэ» (вышел из Рошфора). Готовился к выходу пароход «Гасконь»…9-го августа из Шербура скрытно вышли крейсера «Эклэрер» ( вынужден был 13 августа вернуться в порт из-за плохого состояния трубопроводов) и «Виллар». Наконец, в Атлантику вышел крейсер «Дюбурдье» под командованием капитана 1-го ранга Бессона…

Ранним утром 10-го августа пароход «Гвитиан», шедший с грузом леса из норвежского Бергена в Ширнесс обнаружил в семи-восьми милях к северо-востоку от острова Силенд, близ эстуария Темзы, французские миноносцы. Не имея точных сведений о количестве и типе вырвавшихся миноносцев противника (капитан парохода утверждал, что видел четыре больших миноносца), английское военно-морское командование предположило, что миноносцы вышли из Дюнкерка и приказало выдвинуть к устью Темзы для защиты столицы «достаточные силы». В британском Адмиралтействе объявили вероятный набег французских миноносцев предвестием «больших событий». Чего-то подобного от французов ждали. Было известно о том, что французы перебросили в Дюнкерк две флотилии миноносцев и по-видимому, готовились произвести набеговые операции.

«Достаточные силы» на деле оказались броненосцем береговой обороны «Гидра», спешно вышедшем из Чатэма к острову Силенд в сопровождении корветов «Ровер» и «Эктив». На «Гидре» оказалась только половина экипажа, так как броненосец давно и безнадежно застрял в ранге «резерва флота» и использовался в основном в качестве брандвахты. Ему на помощь выдвигался броненосец «Нортхемптон», разводивший пары в Ширнессе, где он состоял в резерве А. В устье Темзы развернулась завеса из четырех контрминоносцев и четырех торпедных канонерских лодок..

Прикрыв эстуарий Темзы тем, что оказалось под рукой, британское Адмиралтейство приказало спешно вывести из Портсмута все наличные силы эскадры Канала и даже резерв. Начиналась обычная в таких случаях вакханалия «организационного момента», слегка напоминающая панику.

Броненосец береговой обороны «Гидра» успешно доковылял до острова Силенд и никаких миноносцев, естественно, не обнаружил. Или они уже скрылись, или их не было вовсе, а капитан «Гвитиана» попросту выдал желаемое за действительное. Так или иначе, но «Гидра» и два старых корвета добросовестно осмотрели окрестные воды, после чего дышащий на ладан броненосец потащился обратно в Чатэм. Сообщение в Адмиралтейство о ложной тревоге пришло только поздним вечером. Кабинетные адмиралы счастливо выдохнули…

Будто бы привидевшиеся капитану английского парохода французские миноносцы привели к тому, что кровь британцев пролилась в ночь на 11-е августа. Совершив в течение 2-3 августа короткий поход к острову Уэссан, вечером 3-го августа, британская эскадра Канала в составе одиннадцати вымпелов вернулась в Плимут, затем некоторое время крейсировала в районе Шербура и в водах близ островов Гернси и Джернси, осуществляя дальнюю блокаду французского побережья. 11-го августа эскадра вновь пришла в Плимут и приступила к приему угля. Пришедшее вечером 11-го августа распоряжение Адмиралтейства о немедленном выходе в море заставило резко ускорить прием угля. К моменту окончания погрузки ветер усилился, и на рейде поднялась большая зыбь. Поэтому, когда в ночь на 11-е августа к борту «Ройал Соверена» — флагманского броненосца эскадры Канала, попытался пришвартоваться угольщик, он навалился на корабль и обломал ему два выстрела противоторпедных сетей. При этом сам пароход получил несколько небольших пробоин от срезанных головок болтов, крепивших выстрелы к борту. Эти срезанные головки разлетались как заправские снаряды…Тогда-то и произошел трагический случай — был убит матрос и еще двое получили тяжелые травмы. Только утром следующего дня, переменив место стоянки, броненосец сумел завершить погрузку угля. Поврежденные выстрелы демонтировали и отправили в портовые мастерские для исправления, из-за чего «Ройал Соверен» задержался в порту еще на сутки.

А между тем, капитан «Гвитианы» не врал, когда рассказывал об увиденных своими глазами миноносцах. Французские миноносцы действительно появились у острова Силенд, проводя разведку подходов к эстуарию Темзы. Благополучно вернувшись в Дюнкерк, миноносцы той же ночью вновь вышли в море, теперь уже прикрывая французские бронепалубные крейсера «Таж» (командир-капитан 2-го ранга Пувро) и «Амираль Сесиль» (командир-капитан 2-го ранга Кордье).

Крейсера являлись дальнейшим развитием крейсера «Сфакс». Но если «Сфакс» можно было рассматривать как экспериментальный корабль, то предназначение «Таж» и «Амираль Сесиль» было ясно всем — они являлись типичными корсарами, охотниками за любыми, даже самыми скоростными пароходами. Первый из них, «Таж», имея водоизмещение почти в 7,5 тыс.т. нес всего на пару орудий больше, чем «Сфакс», но был длиннее на 17 м и имел огромный запас топлива — до 1500 т. Защита состояла из 50-мм броневой палубы с 55-мм скосами и коффердамами. Хотя артиллерия по-прежнему находилась в незащищенной батарее, с носа и кормы ее закрывали 90-мм поперечные броневые переборки. Стальной корпус имел своеобразную «округлую» форму, с большим завалом бортов внутрь. Вперед выступал длинный таран, простиравшийся под водой почти до конца бушприта. Закругленные борта и огромные «носы» стали характерными особенностями подавляющего большинства французских крейсеров, позволявшими безошибочно определять их национальную принадлежность.

Вторым супер-охотником был «Амираль Сесиль», внешне очень похожий на «Таж», но имевший заметно меньшее (примерно на 1300 т) водоизмещение, в основном за счет сокращения запаса топлива и более узкого корпуса. Боевые качества совершенно не пострадали: состав вооружения остался таким же, а толщина броневой палубы увеличилась, причем значительно (на скосах — почти вдвое). Улучшилась и живучесть: корпус разделялся большим количеством переборок, а число водонепроницаемых отсеков достигло 120 — очень много для конца 80-х годов XIX века, но по-видимому недостаточно для 90-х. 164-мм артиллерия располагалась в максимально выгодных позициях, позволяя стрелять по носу и корме из трех орудий — хороший результат для корабля, все еще сохранявшего полное парусное вооружение.

Главным достоинством грозной пары стала неслыханная 19-ти узловая скорость. Нельзя сказать, что достигнуть ее оказалось легким делом. По качеству корабельных паровых машин Франция в те времена заметно уступала ведущим индустриальным странам мира — Англии и САСШ и стремительно догонявшей их Германии. Поэтому почти у всех крейсеров, плававших под трехцветным флагом, имелись проблемы в механических установках. Не стал исключением и «Амираль Сесиль»: он неоднократно выходил на ходовые испытания, и каждый раз ему не удавалось достичь заветной скорости. Уже при 17-ти узлах подшипники валов и мотыли машин нагревались настолько сильно, что увеличивать ход не пришло бы в голову даже самому отчаянному командиру. Только после долгих переделок механики и замены винтов 19-ти узловой рубеж был не только достигнут, но даже превзойден на пол-узла. Не сразу одолел ходовые испытания и «Таж»…

Французское флотское командование с началом войны спешно создало базы для наступательных флотилий — в Лезардрие, на севере Бретани и в Дюнкерке. В задачу «флотилии Лезардрие» входили атака на конвои в Канале, якорных стоянок в Фалмуте и Сцилли, и перерезание британских морских путей сообщения — подобно тому, как с Нормандских островов можно было перерезать путь из Шербура в Брест. «Флотилия Дюнкерка» должна была выполнять примерно те же задачи в Северном море и в прибрежных водах, угрожая эстуарию Темзы.

Оба французских крейсера, общее командование которыми осуществлял капитан 2-го ранга Пувро, со всеми предосторожностями, ночью, выдвинулись в Дюнкерк, прикрытый теперь не только дюнами и отмелями, но и флотилией дозорных миноносцев, и спешно доставленной и установленной береговой артиллерией.

Операция для двух крейсеров была тщательно проработана. Капитан 2-го ранга Пувро стремился начать крейсерскую операцию как можно скорее, чтобы усилить эффект. Он полагал, что неприятель еще не раскачался как следует в первые дни войны и все еще проявляет некоторую беспечность. Задача для рейдеров была поставлена следующая: двигаясь вдоль восточного побережья Англии, произвести набеговую операцию на прибрежные города страны, после чего, обогнув северную оконечность Британских островов, выйти в открытый океан и в дальнейшем действовать на морских коммуникациях, ведя борьбу с английской торговлей. С кораблей были сняты десантные 65-мм пушки (их, по распоряжению морского министра предписывалось иметь две). Боезапас составил на каждом корабле 590 160-мм снарядов (540 боевых, 20 учебных, 30 картечных) и 1100 140-мм (950 боевых, 100 учебных и 50 картечных). Команды крейсеров были укомплектованы только на две трети штатной численности — предполагалось, что в открытом океане, в заранее назначенной точке рандеву, они примут недостающее число моряков с учебного корабля для марсовых матросов «Риго де Женуйи» из состава Учебной Летучей дивизии. Судно проводило совмещенную кампанию по обучению моряков и охране рыболовства у берегов Ньюфаундленда, когда его застали известия о начале войны и теперь оно отстаивалось в Сен-Пьере.

В Дюнкерке крейсера приняли небольшие отряды морских фузилеров — на каждый корабль были назначены команды по 55 человек. На размещении десанта настоял капитан 2-го ранга Пувро. Командование, скрепя сердце, согласилось.

На рассвете 12-го августа крейсера произвели визуальное обследование мелководной гавани в Уолберсуике, где могли укрываться английские минные суда. Никого в ней не обнаружив, крейсера двинулись на север и около полудня 12-го августа «Таж» и «Амираль Сесиль» подошли к британскому Скарборо. Некоторое время корабли двигались параллельно берегу. Ими были остановлены, досмотрены и отпущены два британских каботажных парохода, шедшие из Хартпула в балласте. Затем французские крейсера снова двинулись на север. Поздним вечером 13-го августа они бомбардировали форты, прикрывавшие Абердин с моря. Всего было произведено 25 выстрелов, не причинивших вреда береговым укреплениям. Жертв также не было. Зато было много шума и паники среди населения.

На рассвете 14-го августа «Таж» и «Амираль Сесиль» открыли огонь по батареям на острове Инкхкейт, которые охраняли устье реки Форт.На острове взамен четырех древних дульнозарядных нескорострельных и неточных 10-ти дюймовок, в 1891 году поставили две шестидюймовых, а в 1892 — одну 234-мм пушки. С началом войны установили дополнительно еще два 120-мм орудия, к которым пока не было прислуги. Французами было выпущено 60 снарядов. Батареи в начале бомбардировки молчали. Артиллеристы на них были совершенно неподготовленными к стрельбе по движущимся мишеням резервистами, и не могли толком отличить броненосец от лайнера — не говоря уж о том, чтобы отличать французский корабль от английского или итальянского. Командование опасалось, что если резервистам дать волю, они большую часть времени станут палить по рыбацким судам и своим же кораблям и потому категорически не поощряло всякого рода «учения при орудиях»…

Наконец, батареи Инкхкейта открыли запоздалый ответный огонь, но вели его нерешительно и вяло, а после еще нескольких залпов с французских крейсеров артиллерийская прислуга, несмотря на присущее британцам хладнокровие, попросту разбежалась по острову. Не встречая более сопротивления, французские крейсера беспрепятственно поднялись вверх по реке до предместий города Эдинбурга, где на рейде их попыталась остановить вооруженная яхта «Лорелей», но две ее хлипкие пушчонки были для французских кораблей словно слону дробина. «Таж» несколькими выстрелами отправил яхту на дно, после чего занялся спасением уцелевших членов экипажа «Лорелея». Из воды были подобраны 11 человек. Храбрый командир яхты и 8 матросов погибли или утонули, до конца исполнив свой долг.

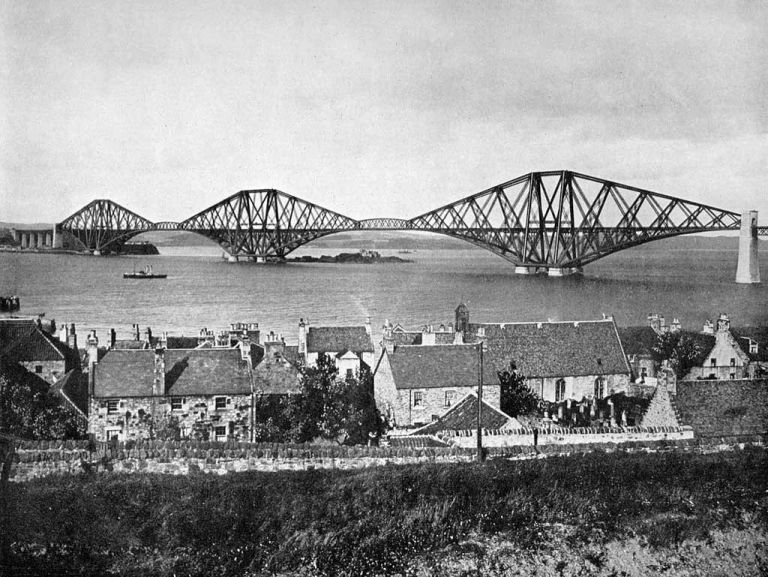

Покончив с яхтой, крейсера обстреляли железнодорожный мост через Фёрт-оф-Форт, построенный в 1890 году для соединения Эдинбурга с севером Шотландии, выпустив по нему 45 снарядов.

Между прочим, столь дерзкие действия французских рейдеров являлись лишь повторением ситуации, обыгрываемой несколько лет назад на маневрах британского флота. Но тогда это были просто маневры и британское Адмиралтейство так и не сделало надлежащих выводов…

Затем крейсера, опять без всякого противодействия со стороны англичан, вновь подошли к Инкхкейту и спокойно, словно на учениях, на кураже, высадили десантные партии морских фузилеров. Капитан Пувро был прав, когда настаивал на размещении десанта. Только после того, как морские фузилеры оказались на берегу, прислуга береговых батарей, укомплектованная в основном резервистами, вступила в перестрелку. Сопротивлялись артиллеристы, впрочем, недолго и быстро сложили оружие.

Капитан 2-го ранга Пувро не отказал себе в удовольствии и, сойдя на остров, лично принял капитуляцию Инкхкейта. Триумф горстки морских фузилеров был полным. Они подорвали несколько орудий и подожгли казармы, после чего благополучно вернулись на корабли. Взяв десант, не потерявший ни одного человека (за исключением нескольких легкораненных в перестрелке с английскими артиллеристами), «Таж» и «Амираль Сесиль» вышли в море, оставив позади не только разрушенные казармы и взорванные орудия Инкхкейта, но и несмываемое пятно позора для всего английского флота.

«Акция в Инкхкейте» впоследствии была названа «хлесткой пощечиной английскому флоту». Моряки с крейсеров «Таж» и «Амираль Сесиль» и морские фузилеры были объявлены во Франции чуть ли не национальными героями. Франция была в восторге! Франция буквально сходила с ума!

В Англии полетели головы, нескольких офицеров гарнизона Инкхкейта предали военному суду, британское Адмиралтейство лихорадило от «оргвыводов», в палате общин не смолкал гул голосов разъяренных депутатов. Газеты, еще недавно возносившие адмирала Бэрда, в котором проснулся «дух Нельсона», требовали громких отставок, обыватели на все лады ругали незадачливых моряков. Р.Киплинг, певец Британской империи, английский писатель, поэт и новеллист, будущий автор гимна-стихотворения «Бремя белого человека», проживавший в тот период в Вермонте, в САСШ, не выдержал и по мотивам событий в Инкхкейте накатал полное желчи, страсти и отточенного британского юмора, стихотворение «Сын артиллериста» ( «Был он сыном артиллериста/Гордиться желал отцом/Но жизнь потеряла смысл-/Прослыл отец подлецом…»). Появились ехидные шутки, и расхожие фразочки, некоторые из них вроде таких, как «храбрец из Инкхейта» и «не проспи Инкхкейт», стали нарицательными…

15-го августа, после полудня, французские крейсера «Таж» и «Амираль Сесиль» появились у Лоссимута, где им снова улыбнулась удача — был задержан первый приз, пароход «Хирти», шедший с грузом строевого леса в Инвернесс. Команда парохода сошла в шлюпки и направилась к берегу, а пароход был потоплен подрывными патронами. Попугав обывателей пушечной канонадой, Пувро посчитал, что на восточном побережье Туманного Альбиона он уже произвел достаточно шума, и вокруг северной оконечности Шотландии направился в Атлантику, приступив к выполнению основной задачи — борьбе с английской торговлей на морских коммуникациях. Дальнейшее плавание крейсера осуществляли уже отдельно друг от друга…

Статья интересная, но многие аргументы довольно спорные. В частности, ни в коем случае не следует отказываться от 90 танковых и моторизованных дивизий. Напротив, их следовало бы начать формировать сразу летом 1940 г. И формировать с мозгами: пусть у нас в дивизии будет 100 танков вместо 375, но пусть это будут Т-26, БТ, а не бесполезные танкетки с пулеметами, ломающиеся на раз Т-34 или тяжелые КВ. Нужно формировать БТМВ так, чтобы постараться к началу войны сделать их пусть и не полными, но равными по составу танков, транспорта и орудий. Тогда даже при той же конфигурации действий мы добьемся бОльшего успеха. Касательно флота надо понимать, что достроим мы линкоры 23 проекта или же нет — все равно в реальном бою их потопят сразу же. С другой стороны, опыт всех войн 20 века показывает, что само по себе господство на море отнюдь не означает автоматической возможности нашим врагами высадить десант на Кавказе или в Крыму: десант — это до ж… жути трудное дело! А если вместо трех недостроенных линкоров мы на сэкономленные деньги и силы сумеем создать в Сталинграде лишний завод по производству двигателей В-2, то это будет куда полезнее. Наконец, некоторые нужные образцы оружия могли быть созданы раньше. В частности, РККА был… Подробнее »

Вот конкретно на тот момент строительство линкоров имело хоть какой то смысл. В принципе строить нужно было начинать раньше, но не сложилось. 30+ узловые линкоры в то время можно было по пальцам пересчитать, даже флоты ведущих морских держав имели в лучшем случае 3-4 быстроходных линкора в своем составе, в основном же большая часть линкоров того времени имела максимальную скорость хода в 23-25 узлов. Так что при наличии нескольких быстроходных линкоров (или хотя бы сверхтяжелых крейсеров) можно было бы устроить хорошую резню на морских коммуникациях противника. Но если у нас война конкретно с Германией и в союзниках у нас США и Англия, то да, деньги спущенные на недостроенный флот лучше вложить в производство высокооктанового топлива, алюминия или хотя бы тех же пороха и взрывчатки для снарядов.

Завод В-2 в Сталинграде к 1941 году простимулирует немцев интенсивней раздалбывать город В Горький его надо,

Сильно сомнительное утверждение, чо-та «вероятные противники» с одним Насморк…ой… Бисмарком возились чуть ли не всей группировкой обороны Метрополии, а тут схема бронирования почти та-же, только толще, больше, и дрыны которые по энергетике боеприпаса равны, а по некоторым показателям даже превосходят американскую Марк7. Страшнее только вариант «СовеЦкий Бисмарк» то есть банальная копипаста немецкого Х-27, но в броне «Союза» с дрынами «союза» (Б-37, а то и Б-40(457мм)). Тогда всякие Рояль Нэви, Маринка Националка и прочие Ригины и УСатые Нэви просто-бы повеселись. Ибо… АВ в Арктике это нонсенс до появления Китти Хавка, а на ТО ТВД им ещё нипонцев бить и на тот момент ваще не понятно было кто-кого и сколько раз.

Здравствуйте! Вы обмолвились о авиационном пулемете под патрон от ПТРД (грубо его так назовем), я вот тоже об этом подумываю в своей альтернативке. Споткнулся об следующие проблемы:

1. В своей альтернативке я ввел 15-мм патрон аналогичный 14.5-мм патрону в 1926 году, значит ДШК и УБС не будет. Как Вы думаете если тот же УБС сделать под мой патрон или ПТРД, то этот пулемет не будет ли излишне тяжел?

2. Согласно РИ при создании ШВАК можно из 15-мм патрона сделать 23-мм снаряд, не будет ли такой ШВАК-23 излишне тяжел и громоздок для авиационного вооружения истребителей?

Спасибо

ИМХО не будет ваш гипотетический ШВАК-23 излишне тяжёл. Например пушку 60-х годов под такой боеприпас 23х115 ставили(ставят) на современные вертолёты и самолёты —ГШ-23 называется! К тому же двухствольная! И в плане использования такого боеприпаса в противотанковых ружьях тоже одни преимущества — можно кроме танков и по дзотам/дотам стрелять с куда большей эффективностью(для городского боя вообще супер!).

Для тех кто в самоходке это вааащета — КПВ 14,5х114мм и «тема» его началась (по Вики)1943, а для тех кто в «теме о теме» в 1938 году. И дело в том что ПТР Руковишникова была «параллелью» с новым «зенитным и не только» тяжёлым пулемётом.

Для тех кто в пилотке — я рассуждаю не с точки зрения РИ, а с точки зрения моей АИ, где немцы продали Союзу пулемет TuF и Т-Гевер под патрон 15-мм (условно допустим что он сопоставим с патроном 14.5х115мм) вместе с лицензией и оборудованием для их производства в 1925 году, так как в это же время немецкий генералитет пришел к выводу что данный патрон бесполезен в качестве зенитного. Но нашим на безрыбье необходимо хоть что то мощнее счетверенного Максима и они немецкий TuF (Максим-переросток) приняли в качестве Противотанкового и Зенитного Дивизионного Автомата обр.26г (уверен Вам понравится его аббревиатура «15-мм ПЗДА обр.26г»). По этому не будет 12.7-мм патронов и авиавооружение придется делать 15-мм и 23-мм.

Тут я, к сожалению, не смогу Вам подсказать. Я не инженер. К слову, разве ШВАК имела 23-мм калибр? Вроде как 20-мм, а 23-мм — это ВЯ.

Вы не совсем меня правильно поняли — в РИ ШВАК начали разрабатывать под патрон 12ю7-мм ДШК, но гильза позволила увеличить калибр до 20-мм. Таким образом ШВАК (РИ) имел не самую хорошую баллистику. Я предполагаю аналогичный путь в своей АИ 14.5(15)-мм перерастет в 23-мм (так же было в РИ, но после ВОв).

Я порыл эту тему и выяснилось что партон ВЯ 23х152, а ШВАК-23АИ(ГШ-23 РИ) 23х115 на мой дилетантский взгляд данный ШВАК-23АИ будет по баллистике не лучше РИ, но мощность фугасного снаряда скорее всего увеличится.

Не обращайте внимание к слову пришлось)))

в РИ ШВАК начали разрабатывать под патрон 12ю7-мм ДШК

=========

ШВАК разрабатывался под патрон 12.7х108 мм ШВАК , который довольно сильно отличался от 12.7х108 ДШК — как по форме гильзы , так и по характеристикам . Патрон ДШК не имел выступающей закраины и на испытаниях показал лучшую пробиваемость.

Очень интересно и возможно. Только он поздно принят (38год) вслед за чешский 15х106. Может лучше раньше для ПТР принять такой (вместо 12,7мм), а потом уже и пулемет… а в авиации, где стреляют накоротке, такая нач. скорость избыточна, вот и 23мм…

Я ниже товарищу Одмералу написал историю возникновения в моей АИ 15-мм патрона в 26г.

Разрешите вопрос — почему при стрельбе на коротке по очень подвижной мишени типа истребитель Вы не хотите применять оружие с избыточной начальной скоростью, ибо мне логика подсказывает что таким вооружением целиться легче

Не то чтоб не хочу, обосновываю ВАШ переход к 23мм…))) А на пересекающихся курсах упреждение все равно надо брать.

Проблема в самой базе: в цельнометаллическом (алюминиевом) самолёте отдача воспринималась бы не так болезненно, а частично деревянный может и того…

ШВАК точно 20 мм, а Нудельман-Суранов и затем Рихтер — 23 мм. Волков-Ярцев тоже 23 мм, но патрон мощнее.

дык, может тогда иметь не 90 танковых и моторизованных дивизий, а 90 танковых и моторизованных БРИГАД? Скромнее, типа…

Да и основу ЗСУ(да и вообще ПВО полков/бригад!) лучше сразу делать из 23 мм(23х152) пушек типа ВЯ… Их в 1940-ом сделали и никуда кроме Ил-2 не «втыкали»… А ведь это получше 25 и 37 мм ЗА будет…

Тут может быть нюанс в надёжности ВЯ. А вот с НС таких нюансов не должно быть, но и патрон значительно легче.

Хотя если бы вместо зенитных Максимов НС-23…я думаю это песня.

Отдача ВЯ около 3 тонн. На что ставить будете? Т-34 не хватает, а более мелкие шасси не выдержат. И к тому же — досягаемость 23 мм значительно ниже, чем у 37,

как то у нас ЗУ-23 ставят просто на джипы и ничего — радуются! Не разваливается ничего(сразу, по крайней мере) — а там аж два ствола под этот же боеприпас! И как это Ил-2 то летали и крылья у них не обламывало от этих ВЯ? Досягаемости же в 1-1.5 км вполне достаточно для срыва атаки с пикирования. За что то более высотное пусть отвечают вышестоящие начальники и подчинённое им ПВО… К тому же как показали послевоенные испытания(50-60-х) плотность огня важнее досягаемости по высоте. А вот 12.7 мм ДШК откровенно слабоват — пробьёт ли его пуля на высоте 0.5-1 км бронирование штурмовика? а если пробьёт то повреждения ей наносимые мизерные… ИМХО 23х152 оптимальны в этом плане…

Коллега , ВЯ вполне втыкали на Т-60 даже . Погон держал , но изредка подклинивало башню .

На что-то вроде Т-26 или Т-70 спарка 23-мм без проблем встала бы . Но … Боеприпасов не хватало для самих штурмовиков . А у авиационной пушки ресурс был мизерный , усугублен эксплуатацией на земле ( тряска , пыль , недостаточное обслуживание ) .

Вот именно, что подклинивало. Нормальный «зенитный танк» и начинка из ВЯ — нехороший компот. Тем более, что по хорошему для сбития выходящего из пике Ю-87 хватит пары ДШК (но наводить ОСНЕ быстро), а для того, чтоб сбить его до входа в пике — 76 мм и РЛВ, промежуточные калибры (даже и 37) — ни Б-гу свечка, ни чорту кочерга.

А ничего шта «тригада» меньше дивизии? 😉

Если это будет подобие бригад 30-х — то это совсем не подходит. Теоретически, если времени мало, а делать что-то надо, можно оставить в дивизии по одному танковому полку вместо двух. Но это уже послезнание. А вот за что реально можно поругать Павлова и Сталина перед войной — так это за то, что в составе ТД почему-то отсутствовали 45-мм орудия ПТО.

Далее, нужно было исключить из ТД и МД огнеметные и химические танки и сформировать отдельные тяжелые саперные полки прорыва из батальона огнеметных танков, батальона стрелков и батальона саперов. 10-12 таких бригад нам бы очень помогли в ходе контрнаступления подл Москвой.

От КВ-2 вообще отказаться, или же сваять на их базе самоходку с этим же орудием в виде артсамоходных полков. Есть вариант еще интереснее: разместить орудие не как в обычных САУ, а в чем-то вроде каземата с углом отклонения на 5-10, а 25-30 градусов. Тогда и целиться проще будет.

Из КВ-1 сформировать тяжелые армейские полки.

+++++++++

Интересно было почитать, но у нас на сайте варианты развития получаются поинтереснее.

Попытка брать качеством, а не количеством в СССР того периода маловероятна. Территория страны не предрасполагает к такому мышлению. Это примерно так же как и у попаданца для Британии. Люди живущие на острове будут отстаивать силу флота и кораблей, а на предложение усилить сухопутные войска ответят пальцем в сторону двери.

В СССР мыслили тогда с размахом чуть ли не мировых масштабов.

Смена вооружения это хорошо, но тут упираемся в кадры. Качественно более совершенное вооружение, требует соответствующих рабочих. С этим у нас проблема даже сейчас. 🙁

А на фига вам качественно? Хотите как немцы катки паяльником отогревать что-бы «качество» хотя-бы до линии соприкосновения доехало? 😆

Маленькое замечание в отношении стрелкового оружия, а точнее патронов к нему.

Фетишизм всех попаданцев к безфланцевому патрону и маниакальное их стремление избавиться от патрона 7,62х54R в 30-х годах, мягко говоря, вызывает недоумение. Во-первых, так уж сложилось исторически, что наша страна, будь то Российская империя или СССР (а сейчас Российская Федерация) всегда жили в режиме отложенной войны. А попасть в ситуацию, когда производство нового патрона и стрелкового оружия под него будут под угрозой не успеть изготовить их в достаточном количестве и обеспечить необходимый мобилизационный запас, никто в здравом уме не захочет, тем более в 30-х годах, когда до войны то осталось всего ничего. Во-вторых, патрон 7,62х54R дешевле, требует более простого и дешевого оборудования, позволяет снизить допуски при изготовлении оружия, точнее патронника, что очень важно в условиях военного времени, и если он по своим баллистических качествам отвечает предъявленным требованиям, то какой резон лишний раз напрягать экономику и промышленность перевооружением, ради удобства конструкторов оружейников? Так они отлично справились и с имеющимся патроном: все стреляло и стреляет отлично до сих пор! К патрону 7,62х25 мм. тоже претензии, на мой взгляд, не объективные.

Уважаемый коллега Михаил С,

И Все же позвольте с Вами не согласиться.

1943 г, тяжелейшие условия военного времени и тем не менее начинается разработка промежуточного патрона 7,62х39-мм. Послевоенные годы, разоренная страной война, а на вооружение принимается совершенно новый тип стрелкового оружия и промежуточный патрон к нему. История это такая хитрая штука… :))))))))))))))))

С уважением Андрей Толстой

АндреичЪ а чем плоха СВТ? Объективно лучше чем «харант». Вот то что толкового «ручника» с лентой не было это да, позор и посыпание чела пепелами)))

Не плоха и хороша-другая

Чумак Р.Н. Самозарядные и автоматические винтовки Токарева.

https://www.kalashnikov.ru/pulemyotnaya-drama-krasnoj-armii-2/

))»Лента» полноценно была у ОДНОЙ страны Германии!От такая простая и дешёвая весшь..

https://borianm.livejournal.com/1025407.html

Уважаемая коллега Одмерал Ясенх…

Да ни чем не хуже. Некоторые жаловались на сложность обслуживания. Но это не вина конструкторов, а вина тех кто обучал солдат, в том числе и обслуживанию винтовки.

С уважением Андрей Толстой

+++ АндреичЪ. Хотя разобрать и собрать Г3А3 за минуту 20 секунд с завязанными глазами вроде никто не требовал)))

YESSS!!!!

В продолжение к предыдущему ответу. А Вы обратите внимание, что патрон 7,62х39 принимается не для замены патрона 7,62Х54R, а в дополнение к нему — это очень важный момент: основной пулеметный патрон (и патрон, точнее калибр, для снайперского оружия) остался прежним.

Кстати, в армии Финляндии так вообще до 90-х годов (может и сейчас тоже, но тут не поручусь) использовали снайперскую винтовку Tkiv 85, которая есть та же Мосинка, с тем же патроном 7,62х54R, но с измененным дизайном. Чай не дурнее нас финские парни, но от добра добра искать не стали.

Здравствуйте, коллега! Попробую изложить свое мнение кратко.. 1943 год — это и еще год переломный в войне, когда во-первых стало ясно что немца можно бить, что экономика, промышленность и ресурсы это позволяют. Во-вторых, накоплен практический опыт ведения боевых действий, в том числе и практический опыт применения стрелкового оружия. Именно из практического опыта боевых действий появилось требование о разработке промежуточного патрона и автоматического оружия к нему. В период после Первой мировой войный, 20-е, 30-е годы XX века — это вопрос был скорее теоретическим, но именно Вторая мировая война вывела вопрос о разработке нового патрона на практический и крайне актуальный уровень. И в-третьих. 1943-1945 годы: страна разорена войной — это факт. Но! Именно в это период, пожалуй и можно было пойти на риск перевооружения. Рейх повержен — он не соперник. Британия — ее состояние тоже не ахти, и сколько бы Черчилль не хорохорился со свои планом «Немыслимое» — всем было ясно, что это именно немыслимое: никто ни в США, ни в Британии не был готов начинать новую войну буквально с колес прошедшей, когда дымы над воронками еще не развеялись, при том, что среди обывателей США и Европы популярность и авторитет СССР в то время был крайне высок, и правящий истеблишмент США и… Подробнее »

Уважаемый коллега Михаил С,

Давайте я попытаюсь ответить на оба Ваших комментария.

Да нет, все очень понятно и доходчиво.

Я бы не был столь категоричен. Как раз после ПМВ воюющие страны, озаботились самозарядными винтовками. Так почему бы СССР не сконструировать самозарядную винтовку под безрантовый патрон.

Так и я не предлагаю всю РККА перевести на оружие с безрантовым патроном. Но проводить эксперименты в этом направлении надо: самозарядный карабин — самозарядный карабин под промежуточный патрон. Впрочем, это лишь мое не слишком профессиональное мнение.

С уважением Андрей Толстой

Так они (эксперименты) и проводились, и весьма активно. Рощепей (если мне память не изменяет) еще в конце 20-х предложил и безрантовый патрон по баллистике схожий с 7,62х54R, и самозарядную (или автоматическую) винтовку к нему. Подробностей не помню, а до книги далеко, может кто из уважаемых коллег расскажет подробнее.

Уважаемый коллега Михаил С Подробностей не помню, а до книги далеко, может кто из уважаемых коллег расскажет подробнее. 24 августа 1928 г. научно-технический совет Оружейно-пулеметного треста рассмотрел представленный Рощепеем проект винтовки. По принципу работы автоматики она относится к системам оружия с использованием энергии отдачи при коротком ходе ствола. Запирание канала ствола осуществляется поворотом затвора с помощью замка, расположенного в ствольной коробке. В крайнем переднем положении замок перекрывает заднюю часть затвора, предохраняя его от преждевременного отпирания. Ударный механизм куркового типа, с отдельной боевой пружиной. Спусковой механизм допускает ведение только одиночного огня. Питание патронами осуществляется из коробчатого магазина на 10 патронов, расположенных в шахматном порядке. Магазин снаряжается патронами из обоймы через окно в верхней части ствольной коробки. После выстрела стреляная гильза извлекается подпружиненным экстрактором, расположенным в передней части затвора, и отражается жестким отражателем, находящимся в нижней части ствольной коробки. Винтовка была разработана под 7,62-мм опытный винтовочный патрон, в котором в отличие от штатного патрона отсутствовал фланец (закраина). Научно-технический совет отметил ряд положительных качеств системы Рощепея, в особенности простоту устройства. Однако в связи с тем, что винтовка была спроектирована не под штатный патрон, ее изготовление было признано нецелесообразным. Упоминание Рощепея как советского конструктора встречается лишь в книгах В. Г. Федорова «Оружейное дело на… Подробнее »

Да, Вы правы, коллега: не считая многочисленных публикаций в сети и журналах о винтовке Якова Устиновича Рощепея и патроне к ней упоминается в справочнике В.Н. Газенко «Отечественные автоматические винтовки», книге Мавродиных «Из истории отечественного оружия. Русская винтовка».

Чертеж патрона не загружается (не разобрался как и в каком формате тут можно загружать иллюстрации), но в сети найти его не проблема.

Указанные книги у меня есть, коллега, но точно помню, что есть и более свежие по времени источники, где говорится о работах Рощепея. Будет время просмотрю свою библиотеку и Вам напишу.

Здравствуйте, ведь Вы сами и подтверждаете доводы товарища Михаила С в том что во время войны никто не будет менять производство патронов и оружия к ним. До войны же нет такой очевидности в таком жизненно важном стратегическом вопросе, а после войны — пожалуйста! Сэкономим на производстве одного винтовочного патрона произведя 1.5-2 промежуточных. Но это я как дилетант так думаю) Раз пошла такая пьянка и я у всех советы спрашиваю, то позвольте и Вас озадачу. Я тут замыслил очень интересную мне альтернативку «Мир максимального минимализма» (это не реклама:). Как Вы думаете возможны/оправданны ли следующие мои идейки: 1. Полностью заменить в производстве Пехотную/Драгунскую/Казачью винтовку Мосина 91/10г с длиной ствола 730 мм на карабин Мосина 07/30г 510 мм и Снайперскую винтовку Мосина 91/30г 800 мм (особо качественного производства и с возможно еще более длинным стволом) в том же 1930 году?! 2. Для данных карабинов выпускать собственные патроны с уменьшенным количеством пороха относительно длины ствола в 510 мм и по возможности железной гильзой. Ими же пуляют пулеметы если их дальнобойность и убойность не упадет критически. Таким образом мы экономим по щепотке пороха с каждого патрона!? 3. Для ШКАСов особые патроны (как в РИ) ими же пуляют снайпера. 4. Не разрабатывать никаких самозарядных винтовок, а… Подробнее »

полностью согласен — мыслю в аналогичном направлении. Только патрон 7.62х54R я бы не трогал — технология производства достаточно отлажена, не стоить влезать… собственно вот мои соображения: 1. Необходимо увеличить плотность огня на переднем крае. 1.1. Конкурс на пистолет-пулемёты под патрон ТТ(7.62х25 — можно даже ввести его модернизированный вариант с остроконечной пулей и стальным сердечником). Особо обратить внимание на ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ производства. пусть ППШ/ППС у нас появятся за несколько лет до войны и массово идут в производство. Кроме того неплохо смотрелся в каждом взводе и бы и ПУЛЕМЁТ(с ленточным питанием) под этот самый ТТ-шный патрон(ЛАД). — Парочка! 1.2. В середине 30-х отказаться от винтовки Мосина и выпускать только КАРАБИНЫ( 🙂 образца 1944 года). Они проще(дешевле) в производстве и лучше в окопах и городских боях. Это и будет оружием массовой мобилизационной РККА. Кстати говоря и разрабатывать тоже исключительно самозарядные карабины. (оружие сержантов и лучших стрелков). 1.2. Допиливать ДП-27 до уровня РП-46. И конкурсы на станковый пулемёт не проводить. 1.3. Оставить 7.62мм станковый пулемёт Максима только в ПулАБах УРов(их, УРов, количество увеличить до сотни. Но капитальные бетонные сооружения не строить.— Возможно разработать для этих ПулАБов и производить что то вроде УОС «Горчак» — 🙂 без АГ и ПТРК конечно. Быстроустанавливаемые пулемётные ячейки с бронекрышками.… Подробнее »

🙂 это только пункт первый всего плана…

И еще один момент. Выпускать в одном форм-факторе патроны с разной навеской пороха……… ну очень не знаю, прям вот совсем……

На ШКАС-овские была буква Ш на донце, здесь будет К (карабин)))

Ога. И будут снабженцы разбираться куды девать одинаковые патрики….. Отдельно — шкасовские, но их-то хоть в авиацию, отдельно — старорежимные, отдельно — новодел….. Песня…. И стволы каждый раз пристреливать тоже придется? Не робяты, сия интеллектуальная м…..ция не для меня. Мы хотим логичней и со здравым смыслом? Поскольку «неординарных», скажем так, решений и в реале было выше крыши. Один хрен мутить заново линейку патрон-ствол. Лучше это сделать руками и головой, чем как обычно…..

В чем проблема? Снабженцы неграмотные? Если отличаются физически (скажем 7,62х54 и 7,62х25) тогда проблем нет?)))

Нет конечно, прицелы с двустранной насечкой. Вообще ето АИ коллеги, но такое- нормально. Как вам в реале 7,62х54 с «легкой» и «тяжелой» пули?

Я основываю свою идею на РИ примере японского патрона к арисаке, где они уменьшили навеску пороха в партон при остроконечной пуле ибо стандартные патроны ломали пулемет.

В моей же АИ мы все оружие разрабатываем под стандартный патрон но используем ослабленный. При всем моем уважении к науке дилетантский подсчет таков — ствол карабина почти на треть короче ствола винтовки, значит минимум на четверть мы можем уменьшить массу пороха в патроне. Надо считать конечно, но мы избавляемся от вспышки и имеем с каждой сотни патронов лишний порох на еще 25 штук. Придется делать две линии производства патронов, так и было в РИ: ШКАС и обычные. Возможно не стоит париться и с снайперскими и пехотнопулеметными патронами «карабинные» сойдут. Тут как раз мой дилетантский калькулятор выдает ошибку ))

А потом кто то задумает и латунь с’економить- ведь гильза на треть пустая- укорочить ее… вот и получим 7,62х39 обр. 36г.))) 😀

Вы зрите в корень!!! Я примерно то и хочу провернуть, но правда не в 36г, а позднее в 38-39гг на основе опыта применения карабинов в Испании. Возможно уже будет поздно, возможно конструктора нового патрона не догадаются убрать мешающую закраину, много разных вопросов, но это будет потом и решать будем эти проблемы потом.

Самая большая проблема это все же обосновать переход с винтовки на карабин с ослабленным патроном, что ослабит и пулеметы! Тут что то я никаких доводов кроме как экономических в виде тех же сэкономленных 25% пороха с каждого патрона и 220 мм трехлинейного ствола с каждой винтовки… Стопроцентов генералы упрутся рогом в теоретические характеристики оружия, мол они упадут и наша пехота станет самой слабой в Европе и только японский патрон еще слабее, а как же штыковой бой… Вот в чем кроется беда

Эээээ…… Давайте смотреть. Как я понял, все происходит в условном 1930. То есть, в наличии куча оружия под стандартный 7,62х54R. Теперь мы вводим новый патрон, в том же размере, но с уменьшенной навеской. Вы гемор снабженцев представляете? Уж не говоря про то, будут ли пулеметы работать с таким патроном. Про то, что придется заново пристреливать все прочее. При этом на складах лежит куча старых боеприпасов…. Не, это для меня лично слишком сильно)))) Вот ей-богу, проще совсем новый патрик городить и железо под него. Потому как предложенный путь — верная дорога на полигон. Тот самый….

Коллега, в РККА пехотной винтовки Мосина (дина ствола 800 мм.) не было (возможно на складах такая и была и выдавалась ополчению). Основной моделью была винтовка образца 1891/1930 года, которая суть модернизированная драгунская винтовка с длиной ствола 729 мм. и снайперская винтовка, которая отличалась более качественной обработкой ствола, изогнутой рукоятью затвора и креплением оптического прицела.

Что до снайперки с длиной ствола 800 мм., то на мой взгляд от нее сами снайперы откажутся — шибко длинный, тяжелый и неудобный дрын получается для работы в лесистой местности и в городской застройке — 1306 мм. Причем лишние сантиметры длины ствола ничего качественно для точности не прибавляют. Если уж делать винтарь для стрельбы на дистанцию превышающую возможности винтовки Мосина, то на 30-е годы это можно решать через винтовку калибра 12,7 мм. (кстати, первые ПТР в СССР разрабатывались по этот калибр).

Вааащета для этой цели иногда юзали ПТРД/ПТРС, причём ИРЛ, а не только в КолДе)))

Вы правы, с пехотной винтовкой снайперам я погорячился, хотел еще и в стандартные винтовочные патроны пороха по максимуму насыпать, но посмотрев на картинки их разреза увидел что он там под саму пулю насыпан. Но что вы скажете про «недосып» пороха в «карабинные» патроны?

«хотел еще и в стандартные винтовочные патроны пороха по максимуму насыпать» Коллега, а зачем? Шоб ружо громче бабахнуло — ведь от вашей досыпки кроме грохота и вспышки ничего не прибавится, а только вред один по кучности стрельбы и живучести ствола.

У карабина ствол значительно короче. Поэтому если бы не «недосып», то от вспышки выстрела (порох не успевает сгореть в более коротком стволе полностью) в сумерках и в темное время суток после первого выстрела стрелок уже ничего бы не увидел. Британцы на своем Lee-Enfield No. 5 Mk. I (Jungle Carbine) 1944 года вообще конический пламегаситель ставили.

Собственно, шкасовские боеприпасы еще до войны выпускали со стольной гильзой. Есссно, плакированной томпаком. В ходе войны выяснилось, что к стрелковому оружию пехоты они не очень подходят, посему пришлось покрывать их специальным лаком. То есть, возникает все тот же вопрос — зачем? Если уж запариваться идеей спецбоеприпасов для снайперов, гораздо лучше начать производство снайперских боеприпасов. Поскольку, по сути, шкасовский патрон — пулеметный.

Насчет ПП идея, может, и не плоха, но ее надо как-то обосновать. Поскольку начинать разработку придется году так 1935-м….

Мне казалось что для пулеметов и особенно авиационных можно все же на латунь разориться. Не могли бы Вы подсказать почему железные гильзы не подходили в пехоте?! В качестве тренировки позволю себе привести аргументы, которые на мой взгляд кажутся очень весомыми не только в 35г, но и в 30г: 1. Дороговизна ручного пулемета и выпуливаемых патронов к нему при использовании его в качестве вооружения отделения (в 30г мы не можем себе позволить иметь ДП в каждом отделении, в 40г мы не можем иметь два ДП в отделении). Таким образом мы заменяем в 30г первый и в 40г второй ручники минимум тремя ПП на отделение. 2. Недостатки ПП: малая дальность стрельбы — устраняется правильными наставлениями или правилами его применения. Например: отделение в обороне нейтральная полоса 500 метров враг атакует перебежками, винтовочники и ручник (если есть) стреляют, автоматчики ждут, командир отделения и его помощники как раз и вооружены ПП, так как чтоб не было соблазна и охотничьего азарта пострелять по противнику из винтарей, вместо командования отделением. Противник приблизившись на достаточно малую дистанцию противник будет ее преодолевать стремительным рывком бегом и в этот момент автоматчики начинают прицельным кинжальным огнем уничтожать противников. Как я полагаю с ПП удобнее стрелять по появляющимся противникам с разных сторон,… Подробнее »

Недостаток ПП в виде «малой дальности стрельбы» — понятие условное, и скажем прямо, непрофессиональное. Есть эффективная дальность, прицельная дальность, максимальная дальность. У ППШ поздних серий (ранние имели прицел с делениями до 500 м. если мне память не изменяет ) прицельная дальность ограничивалась 200 м. — для ПП вполне достаточно — все что дальше этой дистанции предназначено для винтовок (автоматических/самозарядных) и пулеметов.

«Недостаток ПП в виде «малой дальности стрельбы»» я ввел в качестве конртаргумента моих гипотетических оппонентов из Генштаба или перед кем бы мне там пришлось доказывать необходимость ПП. Ведь они на полном серьезе верили что танк длинным стволом будет утыкаться в землю… Данный термин я полагаю можно заменить «недостаточной эффективной дальностью» если я правильно понимаю значение этого термина не используя поисковик))

P.S.все же я ошибся с терминами полагаясь на свою логику(((

Вот опять на те-же грабли… вы когда нибудь стрелайли из ППШ и МП40? Сами? Честно? Видимо нет. Так вот я таки стреляла, эти «жалкие» ПП нафашируют пехтуру того времени как в начале сериала «Американские Боги» причём даже с 320 метров как два пальчика. А о том что, амуниция ПП весит в 2-2,5 раза легче чем «полупатронная» не говоря о «патронной» вообще молчу. Вы батенька сколько с собой рогов для М4 или Ак74м утащите на себе? 6-8, ну от силы 10… а я под тот-же 9х19 люгер, рогов так 20+, а роги у меня по 40-50 выстрелов. Чуете чем сие чревато? Я тупо перестреляю в одну мордашку весь ваш ВЗВОД.

Самое то это роговый ППШ под тот-же 7,62х21мм мявзер или сделать нормальный бубен. (радуйтесь вы родной томпсоновский не держали и не снаряжали, вот где сплошное воспаление простаты)

«Я тупо перестреляю в одну мордашку весь ваш ВЗВОД.» А взвод все это время будет спать?! Сударыня, простите, но это фантазия достойная дешевого кинобоевика.

Взводу ещё отреагировать надо. В вас когда нибудь стреляли, пусть даже «учебными»? Нет? Рекомендую. Вы секунд 20-30 будете вникать откуда… а за это время, да ещё из бубна ППШ… ко взводу можно будет присовокупить трёх танкистов и собаку. И это уважаемый коллега не фантастика, не боевик, а сугубо объективная и очень нелицеприятная реальность.

Поскольку сударыней вас называть запрещено, так коллега….. Не буду я полминуты «вникать», поверьте. Поскольку всех вникающих уже нет. И даже если он там с бубном не один…. Либо умеешь воевать, либо нет. В одном случае можно и мосинским веслом обойтись, а во втором и бластер не поможет. И это — как раз боевик. У «шпаги», на данный момент, преимуществ, кроме бубна — прочность, слабый патрончик и цена, поскольку даром. Для решения специфических задач — да, так ее и сейчас пиндосы юзают. Ну, или юзали лет так несколько назад. Но вот если в чистом поле Куликовом, то расщелкают ваших автоматчиков, как вальдшнепов на тяге……

У каждого молотка — свой гвоздик.

Для ентава есть СВТ… или вам и она не «сугой»? М1-Гарант хотите? А про то что надо обойму целиком острелять и без этого её не разрядить все дружно забыли. (Не вы лично коллега Фрог).

Аааа… вы хотите 7,62х39 в чистом поле? Ну так вас и «мося» перестреляет… просто потому что вы на свои «убойные» 400 метров не подойдёте, ну раз вы решили меряца «полигонами».

Проще говоря… в степи будет рулить «светка» ибо лучше её просто нет, а садить очередями в белый свет дичь несусветная. Ну а в средней полосе от севера Украины до сопок Норвегии… ППШ просто «маст хэв». И нету лучшего усреднённого варианта, хотя-бы потому что… Всё лучшее злейший враг хорошего.

Жаль только, что реальные юзеры этого были не в курсе. Оперировали тем, что было. Во всех широтах. И таки да, насчет бубнов: по лесу вы не бегали…. Увы….. Не очень они там пляшут….

«Однако, кто спорит с женщиной и остается прав, тот не мужчина»(с) 😉

Отмерал жжот!

И на будущее, когда будете писать о том, как из ППШ расстреляли взвод, то добавьте пару-тройку гранат — правдоподобнее будет. 😉 😆

Про охранение не слышали? Или взвод дрыхнет в полном составе? Какие 20-30 секунд — это что сопливый пионерский отряд в лагере или взвод — разницу понимаете? Сударыня, при всем уважении, но то, что Вы пишите — это годится лишь для боевичка.

Коллега Михаил.С охранение конечно есть… но это в условиях «настолки», на практике, кто-то из них провтыкает и не успеет. У нас так на учениях местный «фольксштурм» американо-британскую мех.колонну разложил на атомы (судьи учений долго махали граблями и говорили «мол так низя»). При этом де факто было уничтожены аж три батальона силами двух неполных взводов и до того как в небе замаячили «ёжики» которые должны были крыть и охранять эту мех.колонну на развёртывании появились спустя 3 минуты как(а за три минуты уже паспорта сменили и ваще отбыли-бы на Сейшелы). Просто охранение рубанули первым, умышленно, в виде «манка».

Небольшая зарисовка из летних учений NATO в Прибалтике. А так + вы заработали за знание «тонкостей у пехтуры».

Коллега, не будьте столь категоричны про 320 м.: на дистанции свыше 150 м. МП-40 и ППШ — как небо и земля, причем в пользу ППШ. Кстати, ведя речь о патроне 9х19 мм. Para не стоит забывать, что нынешний патрон этого калибра значительно превосходит патроны 30-х — 40-х годов по баллистическим качествам.

У люгера край убоя 368 метров, у 7,62х25Маузер/ТТ вообще аж 415 метров. Без средств индивидуальной броневой защиты вас или убьют, или хорошенечко ранят. А вас ещё вытаскивать полезут… зарубки ставить не где будет. ПП это очень сильно недооценённое оружие. И да я голосую за Маузер/ТТ 7,62х25мм уж очень хороший патрончик и СИБЗ до 3+ калечит, и входит «гуляя»… если не убьёт, то калека на всё жизнь. Хотя если честно на дистанции 150+ метров это уже край что-бы во что-то объективно попасть если только оно не размером со взрослого бегимота.

Ту цэ дiло такое))Это опыт ПМВ- «наиболее эффективный огонь ведется до дальности 600 метров винтовками и станковыми пулемётами»(С).ТОЧКА.

Получивший всеобщее признание в период

войны пистолет-пулемет позволял успешно разрешать

ряд огневых задач, стоящих перед пехотой, так

как он обладал сравнительно небольшой массой и

развивал весьма мощный огонь. Однако дальность

действительного огня из этого вида оружия не превышала

200—300 м.

«недостаточная эффективная дальность» для чего? Для уличного боя 200 м. — вполне достаточная, как и в лесистой местности — дальше Вы просто противника не увидите. Для того, чтобы не дать штурмовым группам закидать вас ручными грантами, когда вы в обороне — более чем достаточная. Для зачистки траншей и окопов противника, учитывая стесненные условия боя — тоже более чем достаточная. И наконец бой на коротке — в помещениях, зданиях — тут ПП за счет своей компактности и скорострельности вообще король! А вот если требовать от ПП прицельной или эффективной дальности стрельбы винтовки или пулемета, то тут надо делать лоботомию тем, кто этого требует! :beg: 😉

+++ В лесу среднеевропейской полосы видимость всего 80-120 метров, в солнечную погоду… только там «профиль» 0,67. Если кто знает что сие значит.

(То есть -67см горизонта по вертикали, или 67см потенциальных огневых укрытий на местности без окопа, то есть идёте вы весь такой Дартаньян Басков, а тут вдруг из за пенька тра-та-та-та-та… и вас с отделением больше нет)

Коллега, так на это я собственно и указывал в своих комментариях…

За это я вам Крест Лыцалски и влепила)))))

В 1942 году выяснилось, что патроны со спецпулями, поступающиев сухопутные войска с этих заводов(заказы по линии ГАУ) при использовании в пехотном оружии (пулемёты «Максим» и ДП, винтовка обр.1891/30 гг.) дают задержки – наблюдались тугие экстракции гильзы.Для устранения этого недостатка гильзы патронов, отгружаемых в сухопутные войска, покрывались специальным лаком. Насчет же ПП можно сказать, что раннее развитие шло условными двумя путями. Первый — замена собсно ручника. Длинный ствол, сошки, большой магазин. Второй — замена пистолета и оружие вспомогательных подразделений. Опыт банановых войн и Гран-Чако показал, что массовое применение ПП останавливает любую пехотную атаку. Но. Там и условия были специфические, и ТВД был со специфическими особенностями. Условно говоря, для снижения себестоимости их нужно делать много, и много же их нужно для эффекта. У нас ими заморачивались довольно рано, но всерьез шевелиться начали только после «зимнего кошмара». То есть, то самое применение…. Указанные вами достоинства характерны для уже имеющихся представлений о том, чего мы хотим и нехилой серийности. То есть, ни о каких 2 штуках на отделение речь не идет. Нормального ручника одного на отделение — за глаза. С учетом того, что там еще и второй номер есть, а в реале, как правило, и еще кто-нибудь банки таскает. Две штуки при этом —… Подробнее »

Уважаемый коллега Pblce_Hok,

После ВМВ, практически сразу, началась «холодная война» и ничего перевооружение армии производили. И заметьте ситуация с финансами после войны, была хуже, чем до войны.

Увы, Вы, мне сильно польстили преувеличив мои знания по стрелковке :)))))))))))))))))) По. п.1 на мой непросвещенный взгляд вполне разумно. п.2 Вот тут ничем помочь не могу, надо считать, а для этого у меня знаний недостаточно. п.3. Та же фигня. п.4. А вот с этим согласен категорически. ПП Судаева, Вам в помощь :))))))))))))))))

Интересно, а кто на абсолютно нейтральный пост, поставил Вам минус, лично я точно не ставил.

С уважением Андрей Толстой

Эксперты не расшивают такие узкие места, как повышение мобильности двух основных родов войск — артиллерии и пехоты. Любой ценой надо было насыщать армию арттягачами и бронетранспортерами. Понятно, что создать такие шедевры, как МТЛБ, или АТ-Т сразу не получится. Но вот переделка всех танкеткок и большой части Т-26 и других легких танков в тягачи вроде супердефицитного в 1941 году «Комсомольца» позволила бы с одной стороны резко сократить потери, в особенности захват артиллерии немцами, а с другой — усилить поддержку своей пехоты, резко увеличив ее боевую устойчивость. В 1941 наши все-таки смогли утащить в тылы большую часть своей тяжелой артиллерии, сохранив ее до лучших времен. Имея достаточное количество тягачей, удалось бы утащить и дивизионную.

Очень помогло бы еще создание массовой МЗА (мелкокалиберной зенитной артиллерии), причем для применения не только по прямому назначению, но и по легкобронированным целям и по пехоте.

Т-27 — как тягач никакая в силу малой мощности двигателя и тягового усилия, собственно предки пробовали.

Т-37/38 — по сути те же проблемы, что у Т-27.

Т-26 — уже лучше, но боюсь даже попаданец может не пережить доносов, о том, что он работает на перуанскую разведку и хочет порезать боевые танки в трактора.

Ну а БТ-5/7 и моей точки зрения резать кощунственно ибо на 41-й они за счет мобильности еще могли пригодится.

Тоже подымал такие вопросы года два назад на что в дискуссии получил «вы что хотите оставить пехоту без артиллерии? а то что в скоротечном отступлении тяжёлое вооружение обычно бросалось или не успевало выскочить из котлов опускалось… потом ополченцы и др. вооружались чем попало

Прочитал, глянул автора — не поверил глазам. Это или тролльный вборс ил одно из двух. Хороший сборник нелепостей.

Пе-2 имел очень малую боевую нагрузку и множество недостатков,

Множество недостатков?? Очень(!) малую нагрузку? И бомбовая нагрузка вполне нормальная и недостатки не критичные, Пешка была вполне себе на уровне, причем уровень техники на голову превосходил уровень её пилотов..

Возможно, стоило бы сосредоточиться на развитии Ар-2.

Ага, последовательными модернизациями превратить его в Пе-2 🙂

То, что от Су-2 отказались в пользу Ил-2, было большой ошибкой.

Тупее ничего невозможно сказать.

Стоило полностью отказаться от штурмовиков. Бронирование всё равно не спасало от зенитного огня — даже И-153 в 1941 году оказались куда более живучими.

Редкий, я б сказал редкостный идиотизм.

По стрелковке — вообще бред,

Именно так, недостатки критические, поетому и понадобились столько Ил-2. Да и его скорость к началу 42г уже не спасала. К тому же очень строгая посадка (из за профиля крыла) 50% сломанные при посадке.

А сожрал алюминий на хренову кучу истребителей, которые в случае «металичности» были бы лучше, соответствено были бы в воздухе нем. бомберы меньше, а советские больше.

Единственное достоинство- возможность бомбить с пикирования- редко использовалось из за уровень подготовки пилотов.

Ни в коем случае! Не надо превращать хороший бомбер в непойми что, не бомбер и не истребитель… а Бф-110)) из за предвоенном помешательстве Сталина на циферку скорости.

Артиллерия это тот тип оружия который даже в Войну устаревает очень медленно, не считая ПТО конечно, а миномёты вообще кажется застыли в своем развитии, а их у нас в Войну выпустили больше всех — https://topwar.ru/41247-sovetskie-minomety-v-gody-voyny-chast-2-ya.html , только вместо 50 мм миномета нужен 60 мм, а по поводу непосредственно самих пушек, то большинство арт систем ВОВ пошли в серию только к концу 30-х, плюс ошибочное увлечение безоткатками и универсалками, по поводу артиллерии мне больше всего понравилась альтернатива коллеги Ansar02 — http://alternathistory.ru/artilleriya-dlya-rkka-za-chto-platili/ , хотя не со всем я согласен, мои замечания в самом конце комментариев. Тоже самое касается крупнокалиберных пулеметов, ДШК разрабатывался слишком долго, и в начале ВОВ их было очень мало, выход начать выпускать американский Браунинг М2 с американским же патроном в начале 30-х — http://alternathistory.ru/krupnokalibernye-pulemety-ap-i-mza-sostoyashhie-na-vooruzhenii-rkka-v-mire-ai-amt/ , и противотанковые ружья делать под этот патрон но без создания моб резерва, в качестве учебных, а калибра 14.5 мм начать выпускать в 40-м, это не пушки, мы сможем создать достаточный запас к началу Войны. Пулеметов ДП(ДПМ) тоже стоит выпускать в 30-х больше чем в РИ, в РИ к Войне отсутствовал их мобилизационный запас, даже в ущерб самозарядным винтовкам, плюс пехотное отделение вооружаем двумя ручниками, вместо одного в РИ, отвечаем количеством на качество немецких MG.… Подробнее »

Ахаха… М2 ну-ну, это пулемёт который до сих пор доводят только из-за того что другого М2 у американцев нет, а брать его тогда это всё равно что делать в синагоге обрезание промышленной электромясорубкой. Ппроще говоря, М2 был сырее ДШКи.

Ну, это Вы зря, коллега — М2 (М2НВ) оружие очень достойное — с 1933 года в строю, а корни его с 1921 года.

А вы его потаскайте)))

А на хрена таскать, вполне достаточно если бы ККП был на каждом танке и артягаче в качестве зенитного, плюс ЗСУ и флот, и будет нам счастье, хотя в пехотном варианте на треноге он почти на 10 кило легче максима, но это не горит, у вермахта пехотных вариантов ККП тоже практически не было.

Всё-же ДШК лучше.

А КОРД лучше ДШК, но весь вопрос в том какой ККП будет у нас в достаточном количестве к началу Войны при раннем попаданце, и у которого вряд ли будет с собой техдокументация на наши пулеметы? По мне так ответ очевиден.

Задела тема кадровой армии… такой как в военное время… неслыханная роскошь! вернее вроде авторы имеют ввиду где то уполовиненную но с выучкой сравнимой с немецкой…(как по мне тоже нереально… вернее сделать то можно но для таких территорий это всё равно что оголить и так оголенное… ) И как бы был у меня пост по решению этой проблемы… но по запарке удалил его …(хотел открыть а кликнул на удаление…) Может кто из коллег может его восстановить? ведь не зря пишут что гугл помнит всё… Сам пост был про самоходку на базе седельного тягача ЗИС — 5 в процессе поиска ниши для такой техники родилась концепция элитных войск(где не будет призывников и все будут очень обученные профессионалы и техника то же будет по сути превосходить противника но разумеется их будет где то как два МК) В принципе ссср к войне был готов как никогда… но всё поменялось с разгромом франции и эвакуации на остров англичан… это кардинально всё поменяло… но что ли бо изменить уже ничего было нельзя — развёртывание многочисленных МК невозможно было завершить до 1942г соответственно моё мнение нужно было уделить ресурсы и для небольшой элитной структуры для арьергардных боёв с готовностью этой структуры в 1941г… и кроме того эта… Подробнее »

А вы уверены что война в 1941 году начнется.

Вы это ко мне?

Конечно…. Вы уверены что война начнется. А если начнется. Англичане и США будет на чьей стороне…..

Странно… а что вас смущает? 1939 г пакт о ненападении разграничение зон интересов в европе… пользуясь фактически отсутствием второго фронта германия громит францию и англию. Вернее ВСЁ происходит сильно быстро или вообще не так как задумывалось… и не факт что ссср… СССР же готовность к войне где то 1942г минимум… Как известно страны дружат не с соседями а с соседями соседей… дружба с соседями чревата для одной из сторон или это не дружба а зависимость…Так что что гитлеру тягать каштаны из огня для сталина , что сталину что то делать для гитлера себе дороже Делить им уже фактически нечего… ну не англию же? и не сша?… И с какого перепугу англия нападёт на ссср? что бы потерять ближний восток и индию?

О да, я помню эту статью! Вы предлагали эту установку использовать только на магистральных автодорогах. На основании Ваших идей я позволил себе основать свою собственную идейку в моем альтернативном мире «Завещание Фрунзе», еще я о ней не писал, но раз пошел сей разговор хочу узнать Ваше мнение по некоторым вопросам: 1. В структуре НКВД создать отделы Транспортной безопасности — ЖД, Авто и Речные войска. Таким образом мы будем иметь что то вроде военизированной охраны особо важных объектов со своей сугубо специальной техникой (Ваша установка, мои бронеавтомобили и легкие возможно плавающие, но хорошо вооруженные БТТ). В мирное время данные дивизии нет смысла размазывать по блокпостам вдоль этих путей, а содержать казарменно обучать и тренировать, но само собой каждая такая дивизия сугубо на своем объекте, например автодорога Зап. граница-Минск-Москва, все солдаты-контрактники и офицеры изучают участки автодороги с точки зрения обороны, диверсий и засад. В случае войны данные Дивизии ГАИ пополняются до Корпуса (к примеру) из призывников живущих вдоль данной магистрали, офицерский состав из милиционеров и сотрудников НКВД а так же из офицеров запаса других родов войск так же по месту проживания. Таким образом данный Корпус ГАИ действуя на знакомой ему местности со специализированными образцами вооружения как мне кажется будет более стойким нежели… Подробнее »

Блин что за люди — ставят минуса стало быть имеют что то против, а что их не устраивает сказать не могут…

Я так понял у вас идея партизанского отряда в своём тылу с привязкой к транспортным путям( только не надо что бы мелькало гаи — негатива будет выше крыши) очень положительно что призывник знает куда бежать и чем и где он будет заниматься… в принципе нквд и выполняло что то аналогичное в реале… Пардон — перечитал второй раз а там про корпуса! т.е. полноценные войска! да идея хороша — сократить время призыва до 1-3дней это дорогова стоит не понимаю почему подобная простая идея не была реализовна в реале? наверное потому что подобный призыв это крах местной экономике? но глядя на францию разумнее пойти на крах экономики приграничных областей чем моментально их потерять…

Меня же заинтересовало несколько другое направление — войска моментальной готовности, полностью развёрнутые, со своей структурой связи и командования, без призывников в общем. Профи у которых приказ не «разбить подлеца гудериана» а не давать свободно выходить на оперативный простор противнику… навязывать арьергардные бои (Антикамфгруппа)

Можете использовать мне даже лестно что чем то смог кому то помочь

По поводу подготовки советских лётчиков… Никакой магии. Мой дед, кстати, начинал с аэроклуба (прошёл всю войну).

https://www.youtube.com/watch?v=O6u0aolAdBE

По поводу количества танков, заготовки консервантов загодя… Это теоретическое решение, которое после войны пересматривали, но подтвердили, что это было ВЕРНОЕ решение.

Ну если есть стрелковые войска Красной Армии, тогда перекур!!!!!!!!!!!!!!!!!!!