После окончания Второй мировой войны работы по созданию танков и САУ собственно чехословацкой конструкции пошли на спад. Причины этого были не столько политические, сколько технические. Чехословацкие разработчики военной техники попросту не поспевали за менявшимися требованиями чехословацких военных. Это привело к тому, что в сентябре 1951 года в Чехословакии началось лицензионное производство советских танков Т-34-85. Похожая ситуация сложилась и со средними самоходными установками: в Чехословакии было построено немногим меньше 800 SD-100, лицензионных копий СУ-100.

Вынужденный шаг

К окончанию Второй мировой войны чехословацкая армия располагала 22-мя истребителями танков Challenger. Эти машины вместе с 188 Cromwell достались воссозданной чехословацкой армии от 1-й Чехословацкой бронетанковой бригады. Также на 9 мая 1945 года в частях 1-го Чехословацкого армейского корпуса числилось 2 СУ-85, но в июле 1945 года этих машин уже не было.

К июню 1946 года в составе чехословацких танковых бригад имелись боевые машины советского, американского и английского производства, а также 25 LT-38 и 19 ST-I (под этим обозначением в чехословацкой армии использовались истребители танков Jagdpanzer 38). Наличие разнообразной иностранной техники на вооружении вряд ли сильно нравилось чехословацким военным, но деваться было некуда. Подавляющее большинство наработок отечественных конструкторов базировалось ещё на довоенных проектах. Например, проекты самоходных артиллерийских установок среднего класса Škoda базировались на шасси T-22, являвшимся развитием ещё довоенного Škoda S-II-c, он же T-21.

СУ-100 на параде в Киеве 1 мая 1949 года. При всём богатстве выбора именно эти машины оказались единственными, которые Чехословакия смогла запустить у себя в серию

Осенью 1945 года была запущена программа разработки среднего танка TVP (Tank všeobecného použití, основной боевой танк). Первоначально она велась силами Военно-технического института VTU (Vojenský technický ústav). Позже ею занималась Škoda, которая разработала проект танка T-40. Затем разработка велась как общий проект ČKD и Škoda. С конца 1948 года в его рамках стали разрабатываться и самоходные установки. По мнению чехословацких военных, САУ на базе TVP должны были стать подвижными, со слабой бронёй и иметь открытые сверху башни. Такими были САУ из «дуплекса» 152 mm ShKH 43,5/675 TVP и 100 mm ShPTK 14,75/950-TVP, представлявшие собой самоходную гаубицу и истребитель танков соответственно.

Также были спроектированы ещё две машины, не имевшие башен, но отличавшиеся лучшей защитой и закрытыми рубками — 152 mm ShKH 43,5/675 TVP и 100 mm ShPTK 14,75/900-TVP.

Между тем работы затягивались, и это не могло не беспокоить командование чехословацкой армии. Для временного решения проблемы начался процесс капитального ремонта и введения в строй трофейной немецкой техники. Так в чехословацкой армии появились самоходные установки ShPTK vz.40/75N (с 1949 года SD 75/40N), созданные из немецких StuG 40 Ausf.G. В общей сложности в строй были введены 124 такие машины. Кроме того, к 1949 году чехословацкая армия получила 12 немецких истребителей танков Nashorn, получивших обозначение ShPTK vz.43N. Также в 1949 году на вооружение чехословацкой армии поступило 20 ИСУ-152, которые получили обозначение TSD 152/37S.

Прошло уже 5 лет с момента окончания войны, а ни нового чехословацкого танка, ни САУ на его базе не существовало даже в виде опытных образцов.

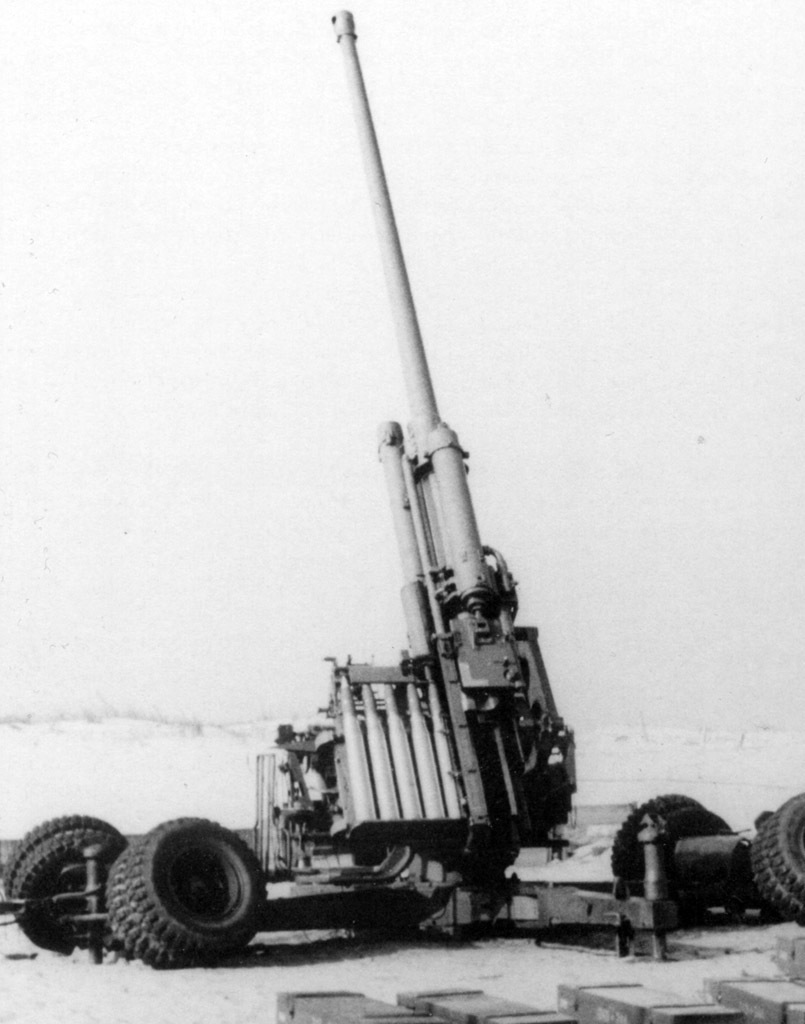

100-мм зенитная пушка R 11, на базе которой проектировалась противотанковая пушка A 20

Решить щекотливую ситуацию удалось благодаря приобретению лицензий на серийное производство. В июле 1949 года Чехословакия купила лицензию на выпуск советского среднего танка Т-34-85. По иронии судьбы, именно его планировалось менять на TVP, работы по которому затихли весной 1950 года. Безусловно, Т-34-85 к тому моменту сильно устарел, но, как известно, лучше иметь синицу в руках, чем журавля в небе. К тому же Советский Союз помогал в организации серийного производства. Строить танки предстояло заводу ČKD Sokolovo в Праге, на котором выпускались локомотивы. С января 1950 года начались подготовительные работы. Организация производства шла довольно быстро: уже 1 сентября 1951 года удалось сдать первый Т-34-85 чехословацкого производства.

Смерть проекта TVP означала, что проектируемые на его основе САУ остались без базы. Решением этой проблемы должно было стать лицензионное производство СУ-100. Жизненный цикл этой машины оказался более продолжительным, чем у Т-34-85. После прекращения выпуска СУ-100 на Уральском заводе тяжёлого машиностроения (УЗТМ) в 1947 году производство было освоено на заводе №174 в Омске. Последние СУ-100 были там сданы в 1948 году.

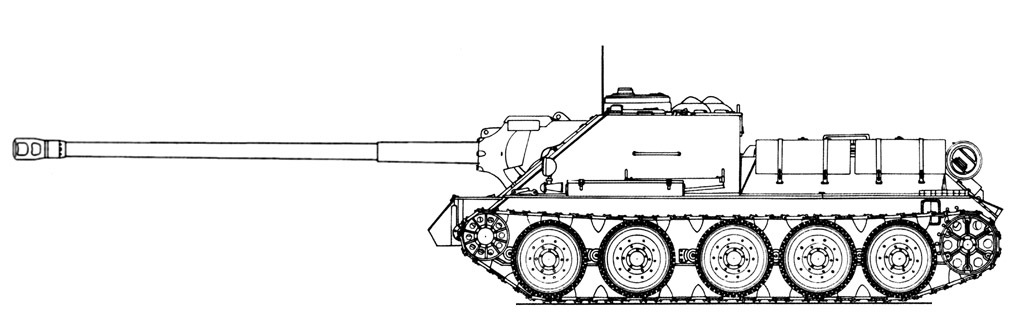

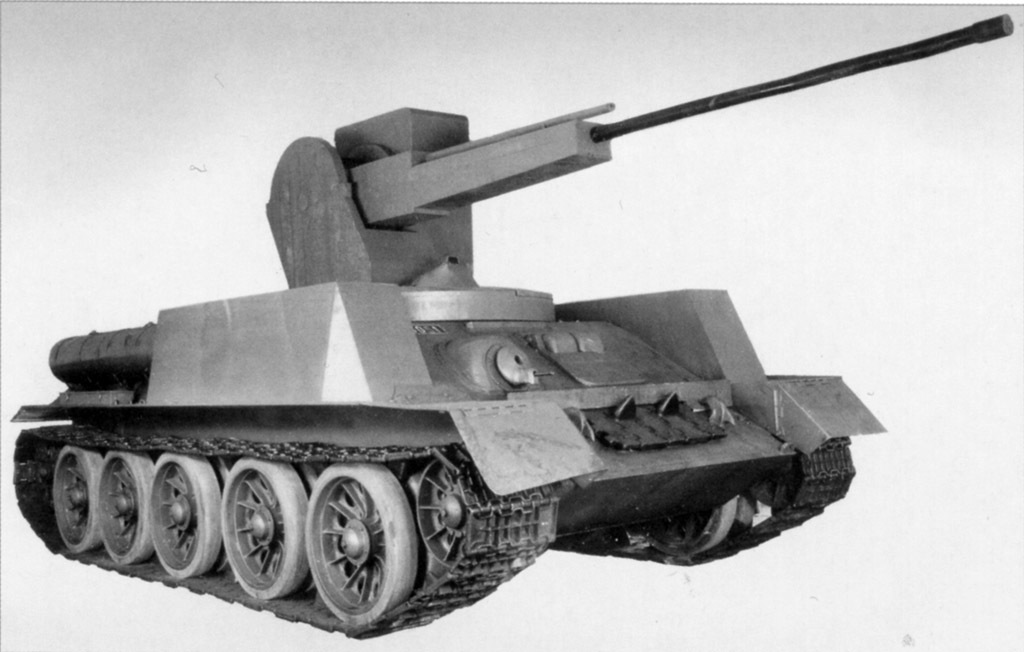

Так бы могла выглядеть SD-100 со 100-мм пушкой A 20

К началу 50-х годов СУ-100 тоже устарела. Но та же самая база, что у Т-34-85, облегчала налаживание её серийного производства в Чехословакии. А основное вооружение СУ-100, 100-мм пушка Д-10С, было вполне современным и для начала 50-х годов. Впрочем, на совещании 13-14 декабря 1950 года было предложено ставить на лицензионную СУ-100 чехословацкое орудие. Им могла стать 100-мм противотанковая пушка A 20, которую разрабатывала Škoda. Её зенитной версией была R 11, также проектировалась танковая пушка AK 1, которую создавали для TVP. На дистанции в 1 км A 20 пробивала броню толщиной 140 мм, установленную под углом 30 градусов от нормали. Эти показатели были лучше, чем у Д-10С.

Другое дело, что из всей этой чехословацкой троицы до стадии изготовления опытных образцов дошла только R 11. В такой ситуации особого смысла в переделке не было. Кроме того, с начала 50-х годов Чехословакия уже начала получать СУ-100 с советских складов. Всего для чехословацкой армии было поставлено 452 машины данного типа, которые получили обозначение SD-100. Такое же название получила и лицензионная машина.

Самоход с омской родословной

Окончательное решение о приобретении лицензии на производство СУ-100 было принято в 1951 году. Местом производства стал всё тот же завод ČKD Sokolovo. Корпусное производство было организовано на заводе им. Сталина (Závod J.V. Stalina, или ZJVS) в словацком Мартине. В Словакии, на паровозостроительном заводе SMZ (одном из заводов Škoda, располагавшимся в Дубнице-над-Вагом), делали и лицензионную Д-10С, получившую чехословацкое обозначение 100 mm SHK vz.44 S.

Одна из SD-100 на учениях в середине 50-х годов. Хорошо видно, что у машины буксирные крюки «свердловские», но при этом «омская» командирская башенка

Организация выпуска самоходной установки задержалась. Войска требовалось насытить прежде всего танками, а с самоходными установками благодаря немецким и советским машинам ситуация выглядела не столь плачевно. Из-за того, что приоритетной задачей считалось налаживание производства Т-34-85, первую SD-100 удалось сдать только в 1953 году. Серийный выпуск шёл довольно неспешно. Всего за 1953-54 годы в Праге построили 129 SD-100 — для сравнения, там же выпустили 951 Т-34-85. Даже с учётом того, что Т-34-85 стали выпускать на 2 года раньше, разница всё равно существенная.

В 1954 году производство танков было перенесено в словацкий Мартин. Дело в том, что в Чехии собирались сами машины, а также делались двигатели. А вот производство вооружения и корпусов располагалось в Словакии. Перенос выпуска в Мартин выглядит вполне логичным решением, позволившим упростить производство.

Трофейная SD-100 в Израиле, 1957 год. Фара имеет характерное ограждение

Чехословацкая самоходная установка имела целый ряд отличий, которые позволяют довольно легко отличить её от советских. Как уже упоминалось выше, последним предприятием, которое выпускало СУ-100 в СССР, стал завод №174. Именно на основе омской документации разрабатывались чертежи SD-100. А вот конструкторская документация по Т-34-85 передавалась в Чехословакию с завода №183 в Нижнем Тагиле. Свою лепту внесли и чехословацкие конструкторы. В результате получился настоящий инженерный винегрет, как, впрочем, и в случае с чехословацкими Т-34-85. Несмотря на то, что документация по танкам пришла из Нижнего Тагила, у чехословацких машин есть ряд элементов, имевших однозначно омское происхождение.

В ходе эксплуатации некоторые машины получали фары Notek

При производстве Т-34-85 и СУ-100 завод №174 разработал собственную конструкцию буксирного крюка, не имевшего выступа для фиксации коуша буксирного троса. На чехословацкой машине этот самый крюк заменили на обычный, с выступом. Вместе с тем верхний кормовой лист и SD-100, и чехословацких Т-34-85 имел омскую конструкцию. Колпаки выхлопных труб имели характерную фигурную форму оснований, петли верхнего кормового листа были унифицированы с петлёй круглого люка доступа к трансмиссии. Ещё один чисто омский элемент можно увидеть на опорных катках. Колпаки ступиц завода №174 имели характерную форму, которую получили как SD-100, так и Т-34-85. Омское происхождение имели и траки обеих машин с поперечными рёбрами жёсткости.

Качество литья у чехословацких машин было выше, а кромки броневых листов выглядят аккуратнее

Имелись, впрочем, и характерные именно для чехословацкого производства особенности. Прежде всего, это очень аккуратное исполнение. На машинах советского производства кромки листов, особенно лобовых, имели довольно грубую форму. С учётом того, в каких условиях шла работа советских танкостроителей, это не удивительно, тем более что красота никак не влияла на боевые качества. Собранные в Мартине корпуса имеют очень аккуратное исполнение. Это же касается и качества литья: раковин и участков грубой поверхности на машинах чехословацкого производства нет.

На литом борту командирской башенки имеется прямоугольная приварка также омского происхождения. Да и сама командирская башенка также разработана заводом №174. Легко заметная деталь, сразу же выдающая чехословацкое происхождение — это порт связи с экипажем, находящийся в левом заднем углу корпуса. Иногда он попадается и на машинах советского производства, оказавшихся в чехословацкой армии. Характерное ограждение имела фара чехословацкой САУ. Этих признаков вполне достаточно, чтобы отличить чехословацкую SD-100 от советской СУ-100.

Характерная кормовая часть, точно такая же, как у чехословацких Т-34-85. Слева виден порт связи с экипажем, типичный для чехословацких танков

Как и в Праге, приоритетом на заводе в Мартине обладало производство Т-34-85. Тем не менее соотношение построенных САУ и танков было уже не таким разгромным, как на ČKD Sokolovo. Всего в Мартине построили 641 SD-100, в то время как Т-34-85 — 1765 штук.

Именно наличие в производстве SD-100 с более мощным орудием навело конструкторов на мысль о перевооружении Т-34-85. Этот замысел, впрочем, дальше бумаги не продвинулся. Даже с более мощным орудием Т-34-85 всё равно оставался устаревшим танком. А в 1957 году начался выпуск Т-54 с той же 100-мм пушкой. SD-100 немного пережил своего собрата: последние самоходные установки данного типа выпустили в 1957 году, а Т-34-85 прекратили выпускать с 1956 года. Лицензионная версия СУ-100 оказалась единственной самоходной установкой на танковом шасси, серийно производившейся в Чехословакии в послевоенные годы. По целому ряду причин ни один из проектов чехословацких САУ так и не пошёл в серию, в том числе и машины, которые разрабатывались на базе Т-34-85.

Самоходная зенитка на средней базе

Практически сразу после окончания войны Škoda занялась разработкой зенитной артиллерии, в том числе и автоматической. Ещё во время войны Škoda разработала 50-мм автоматическую зенитную пушку, которая предназначалась для немецкой армии. После войны эта разработка продолжила развиваться. Результатом этой работы стала 50-мм автоматическая пушка, имевшая откровенно немецкие корни. Орудие, спроектированное в 1948 году, предполагалось ставить на ЗСУ 50 mm ShPLK 2,12/1020-LP, базой для которого должно было стать переработанное шасси Škoda T-17. Ни зенитное орудие, ни шасси для него дальше бумаги не продвинулись.

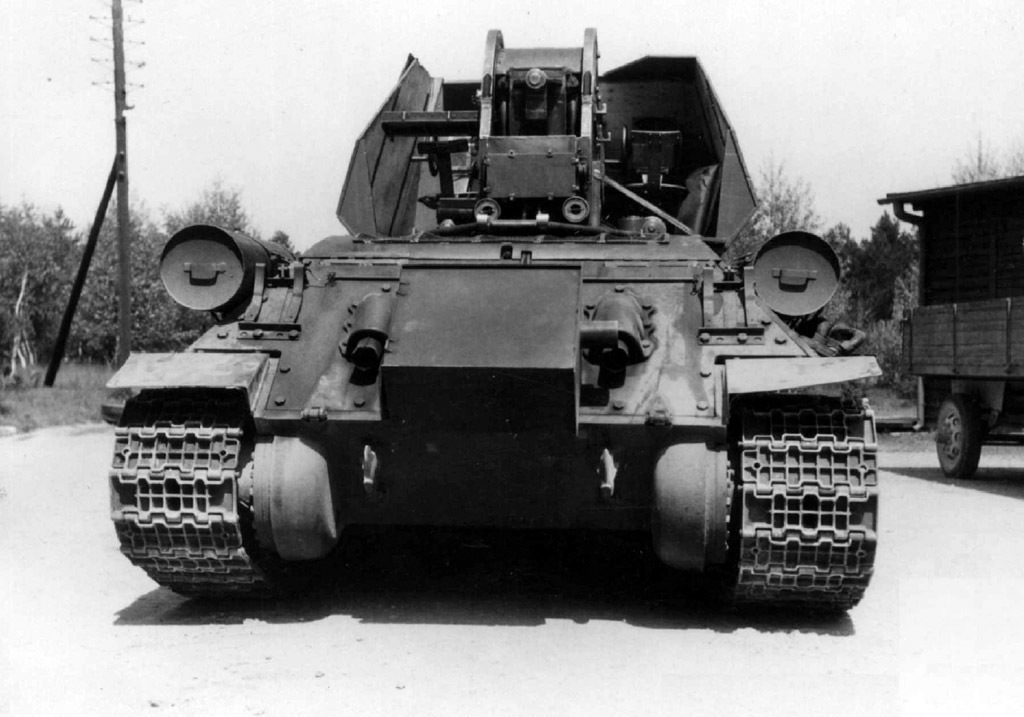

Опытный образец ЗСУ на базе Т-34, 1953 год

В 1949 году на испытания вышла 57-мм зенитная пушка R 8, переработанная версия той самой 50-мм зенитной пушки. Как и предыдущая конструкция, она создавалась с оглядкой на немецкие разработки. Питание осуществлялось из металлических обойм ёмкостью 3 выстрела каждая. Боеприпасы R 8 отличались от советских 57-мм патронов.

Позднее появилась зенитная пушка R 10 с лафетом по образцу 40-мм зенитной установки системы Bofors. Разработка этой системы затянулась, лишь в 1956 году R 10 приняли на вооружение. Орудие с переменным успехом соревновалось с советской системой С-60, выигрывая по одним показателям и проигрывая по другим. Было изготовлено 220 R 10, причём одновременно с ними чехословацкая армия закупила и С-60. Это был единственный успех чехословацких конструкторов на поприще создания зенитных систем среднего калибра. Более крупные зенитные орудия, которые разрабатывала Škoda, в серию так и не пошли.

На макетном образце рубка была фанерной

На фоне прогресса в работе по R 10 снова возник вопрос о создании зенитной самоходной установки. Из-за смерти проектов Škoda T-17 и Škoda T 50 единственной подходящей базой для неё остался Т-34-85. 19 сентября 1952 года институт VTU получил задание на разработку ЗСУ с использованием шасси Т-34-85 и зенитного орудия R 10. Помимо зенитных функций, на машину также возлагалась задача по борьбе со слабо бронированными целями. Изучив зарубежный опыт, в VTU пришли к выводу, что необходимо создавать зенитный танк вроде английского Crusader AA, шведского Landsverk Anti и его венгерской производной Nimrod. Это упрощало задачу, поскольку в таком случае не требовалось устанавливать большую платформу и, соответственно, серьёзно переделывать шасси Т-34-85.

Для расчёта из 4 человек башня оказалась маловата

При проектировании требовалось сохранить боевую массу машины в пределах массы Т-34-85. Задача усложнялась тем, что чехословацкие военные требовали обеспечить защиту лобовой части зенитной башни от огня малокалиберной артиллерии. Кроме того, штатный расчёт орудия состоял из 4 человек (2 наводчиков, командира и заряжающего). В результате полностью вписаться в заданные требования не получилось. Боевая масса башни Т-34-85 вместе с орудием, боезапасом и расчётом составляла 7820 килограмм, а зенитная башня весила 8400 килограмм. Башню выполнили открытой с кормы и сверху. В лобовой части толщина брони составила 40 мм, а по бортам — 20 мм. Впрочем, броневые листы тестового образца зенитной башни были изготовлены из фанеры.

Испытания стрельбой эта ЗСУ не выдержала

Результаты испытаний, которые проводились с марта по июль 1953 года, оказались не особо хорошими. Башня получилась слишком тесной, да и сама идея использования в качестве вооружения ЗСУ пушки R 10 с минимальными изменениями конструкции оказалась ошибочной. Башня получилась слишком высокой. 29 августа 1953 года работы по этой теме были остановлены.

Зенитная самоходная установка LP-157, 1955 год

В 1955 году конструкторское бюро в Брно разработало собственную ЗСУ, на сей раз выполненную в виде полноразмерного макета. Вместо орудия R 10 предполагалось установить его улучшенный вариант, получивший обозначение R 12. Башню ЗСУ LP-157 конструкторы сделали необитаемой. Боезапас находился в коробе слева от орудия, а расчёт из трёх человек (2 наводчика и командир) располагался внизу. Это заметно уменьшало габариты, а также снижало боевую массу. Также в Брно был разработан двуствольный вариант ЗСУ, получивший обозначение LP-257. Была изготовлена масштабная модель этой машины.

Впрочем, пушку R 12 требовалось ещё построить, а время Т-34-85 подходило к концу. Кроме того, на горизонте замаячили перспективы закупки советской ЗСУ-57-2. Работы по ЗСУ на базе Т-34-85 прекратились, хотя и ЗСУ-57-2 на вооружение чехословацкой армии не попала. Чехословацкая колёсная ЗСУ Praga PLDvK vz. 53/59, построенная на базе грузовика V3S, получилась если не хуже, то уж точно проще и дешевле.

Самоходный дальномер LV-157, с помощью которого должны были координироваться действия LP-157

Последней чехословацкой машиной на базе Т-34-85 оказался передвижной ПУАЗО (прибор управления артиллерийским зенитным огнём) LV-157. Данная машина также была разработана в Брно и предназначалась для координации огня ЗСУ LP-157. Фактически это был самоходный дальномер, который имел вооружение в виде счетверённой установки ДШК. Дальше полноразмерного макета, построенного на том же шасси, что и LP-157, дело не продвинулось. Поскольку проекты LP-157 и LP-257 отменили, никакой необходимости в самоходном дальномере для них уже не было.

Воин-интернационалист

Появление SD-100 и советских СУ-100 позволило частично решить проблему, связанную со слабым вооружением Т-34-85. С 1953 года самоходные установки стали поступать на вооружение танковых полков. 85-мм орудие С-53 уже не могло эффективно бороться с новыми типами зарубежных танков, и САУ использовались как средство усиления. В танковых полках доля СУ-100 стала составлять треть от общего числа машин. Заменённые на SD-100 танки отправлялись на базы хранения.

SD-100 на учениях, середина 70-х годов

Чехословацкие танковые полки оставались смешанными до 1960 года. Постепенно место SD-100 и Т-34-85 занимали Т-54, имевшие орудие калибра 100 мм, но в башне, да ещё и с куда более серьёзной защитой. Теперь уже SD-100 стали уходить на базы хранения. Кроме того, их активно предлагали зарубежным покупателям.

После вывода из состава танковых полков SD-100 до середины 70-х годов использовались в качестве учебных машин. Неудивительно, что на территории Чехии и Словакии таких машин сохранилось довольно много. SD-100 во многих частных и государственных коллекциях Европы играют роль советских СУ-100, здесь во многом повторилась комичная ситуация с G-13. Разница в том, что G-13 всё же выпускалась из задела корпусов Jagdpanzer 38, а SD-100 строились в Чехословакии с нуля, да ещё и в середине 50-х. По этой причине выдавать такую САУ за советскую машину — не самая лучшая затея. А ведь некоторым музеям и коллекционерам, которые слабо разбираются в теме, такие машины продают именно как советские, военного выпуска. Подобные «барабаны Страдивари» не являются большой редкостью: музеи в Мунстере, Зинсхайме, Ла-Вонзено и ряде других мест имеют именно SD-100, а не СУ-100.

SD-100 на параде в Каире, 1957 год. Хорошо видны признаки САУ чехословацкого производства

Всего чехословацкая армия получила 460 SD-100 из 770 выпущенных. Остальные SD-100 строились для продажи на экспорт. 21 марта 1953 года на место умершего президента Чехословакии Клемента Готвальда пришёл Антонин Запотоцкий. При нём Чехословакия вновь стала активным продавцом на рынке вооружений. Уже с 1953 года начались продажи, в числе предлагаемой продукции оказались и танки. Одним из первых покупателей стал Египет, куда с 1955 года стали поступать SD-100. Именно чехословацкие машины использовались Египтом против войск Израиля, Англии и Франции во время Суэцкого конфликта 1956 года. SD-100 в Бовингтоне, Даксфорде и Сомюре являются как раз трофеями 1956 года. Всего Египет получил 148 SD-100.

Израильские трофеи Шестидневной войны, 1967 год

Помимо Египта, 38 SD-100 приобрела Сирия. Эти машины, как и египетские, применялись в Шестидневной войне 1967 года. Тогда армия обороны Израиля изрядно пополнила коллекцию трофеев. 100% находящихся в израильских музеях трофейных СУ-100 — это именно SD-100, которые можно легко определить по характерным деталям.

Война Судного дня 1973 года стала последней, в которой SD-100 массово воевали

Позже поставки самоходных установок из Чехословакии стали смешанными. Помимо SD-100, значительный процент составляли машины советского производства. Иногда Чехословакия оказывалась лишь посредником между СССР и другими странами. Например, на Кубу 50 СУ-100 были поставлены из Чехословакии, но фактически это советские машины. Очень похожая ситуация и с 50-ю СУ-100, оказавшимися в Йемене. Машины там тоже явно советские. Поставлялись SD-100 в Болгарию, Румынию, Эфиопию и Марокко.

Можно с уверенностью сказать, что чехословацкие военные с SD-100 сделали правильный выбор. Хотя танки и САУ собственной разработки у них так и не получились, за счёт лицензионного производства проблему вооружения армии бронетехникой удалось решить. Кроме того, благодаря экспортным поставкам лицензионных машин Чехословакии удалось ещё и заработать. Страна вновь вернулась на международный рынок вооружения, пусть и с боевыми машинами не собственной разработки.

Автор выражает признательность Юрию Тинтере (Jiri Tintera) и Франтишеку Роцкоту (František Rozkot), Чехия, за помощь в подготовке материала.

Источник — https://warspot.ru/11163-su-100-po-chehoslovatski