107-мм противотанковая пушка М-75 и другие советские сверхмощные противотанковые орудия 1941 года

Содержание:

О том, что 45-мм противотанковая пушка имеет недостаточную пробитие, было известно еще летом 1940 года. По этой причине к началу 1941 года развитие советской противотанковой артиллерии шло по нескольким направлением. Наиболее приоритетной считалась 57-мм противотанковая пушка Ф-31, которую в дальнейшем переименовали в ЗИС-2. По задумке, именно она заменяла 45-ку. Но были и другие орудия. В их числе были Ф-26, противотанковая пушка на базе Ф-22 УСВ. Кроме того, 85-мм дивизионная пушка Ф-28 УДЛ (Ф-7) также явно предназначалась для ведения огня по бронированным целям.

О то, что в Советском Союзе разрабатывались сверхтяжелые танки, известно хорошо. Появление КВ-3 (Т-223), КВ-4 и КВ-5 стало реакцией на появление в марте 1941 года информации о немецких тяжелых танках. В их числе был и 90-тонный тяжелый танк «Тип VII», который имел вооружение в виде 105-мм пушки. Аналогичную информацию, кстати, в то время получили англичане. Куда менее известно то, что работы начались не только по сверхтяжелым танкам. Для борьбы с новой немецкой боевой машиной стали разрабатывать и сверхмощную противотанковую артиллерию. Причем, в отличие от танков, дело дошло даже до опытных образцов.

Грабинские сверхмощные «дудочки»

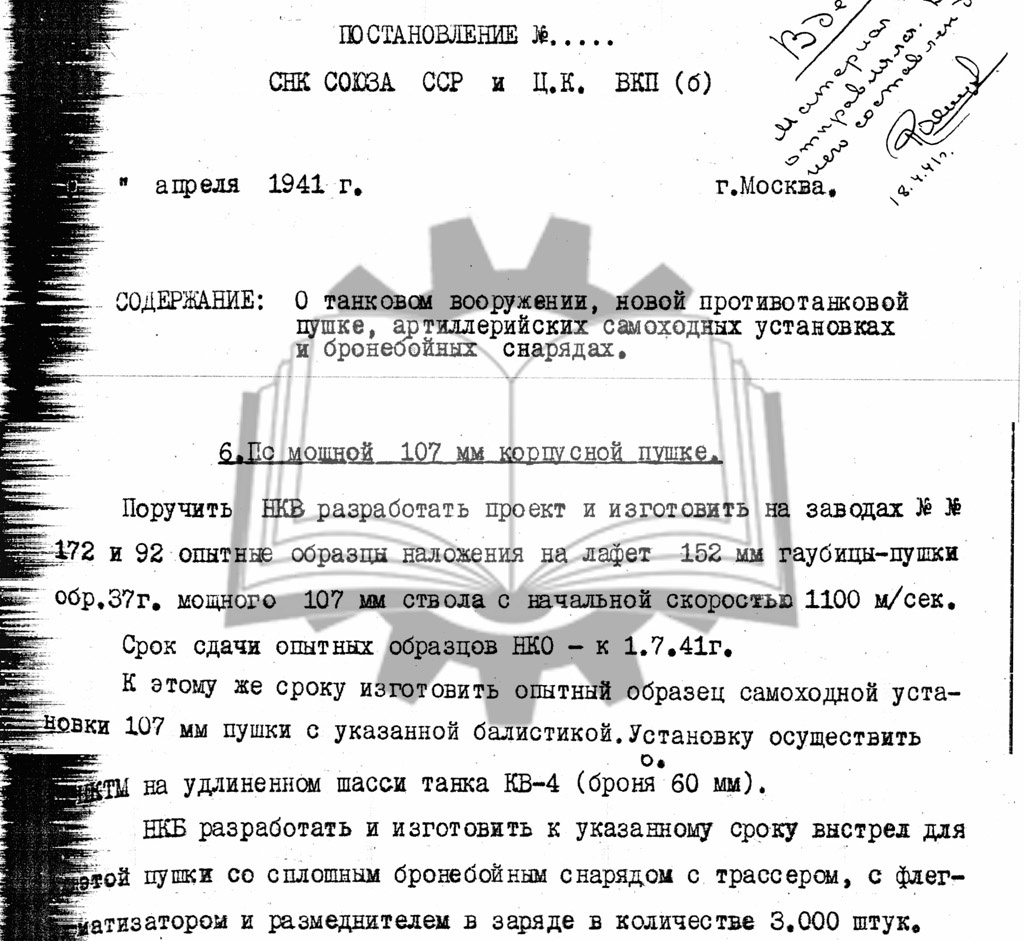

Начало данным работам было положено 18 апреля 1941 года. В это время было подписано постановление СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) «О танковом вооружении, новой противотанковой пушке, артиллерийских самоходных установках и бронебойных снарядах». Согласно пункту 6, заводам №92 и №172 поручалось разработать опытные образцы 107-мм орудий с начальной скоростью снаряда 1100 м/с. Согласно расчетам, на дистанции 1000 метров ее снаряд пробивал бы броню толщиной 188 мм, установленную под углом 30 градусов от вертикали. В качестве базы использовался лафет 152-мм гаубицы-пушки МЛ-20. Сроком изготовления значилось 1 июля 1941 года.

Параллельно то же орудие ставилось на САУ, которую разрабатывали на основе «истребителя ДОТ-о», известную как «212». В случае с истребителем танков, впрочем, дела изначально обстояли очень плохо. Даже «212» оказалась в низком приоритете, а про новую САУ и говорить не приходилось. 107-мм пушка, кстати, была не единственной альтернативой. Еще раньше появилась СУ-Б-13. Эскизный проект данной боевой машины был подготовлен СКБ-4 Кировского завода, но дальше дело застопорилось.

Совсем иная ситуация была со сверхтяжелыми противотанковыми орудиями. Во-первых, на тот момент вовсю шла работа по 107-мм пушке М-60, которая также вполне могла использоваться как база для нового орудия. Во-вторых, в рамках работ по М-60 и танковой пушки Ф-42 (ЗИС-6) шла разработка перспективных снарядов, в том числе и бронебойных. Самое главное, что потенциально средство борьбы с немецкими сверхтяжелыми танками могло быть быстро освоено и запущено в серию.

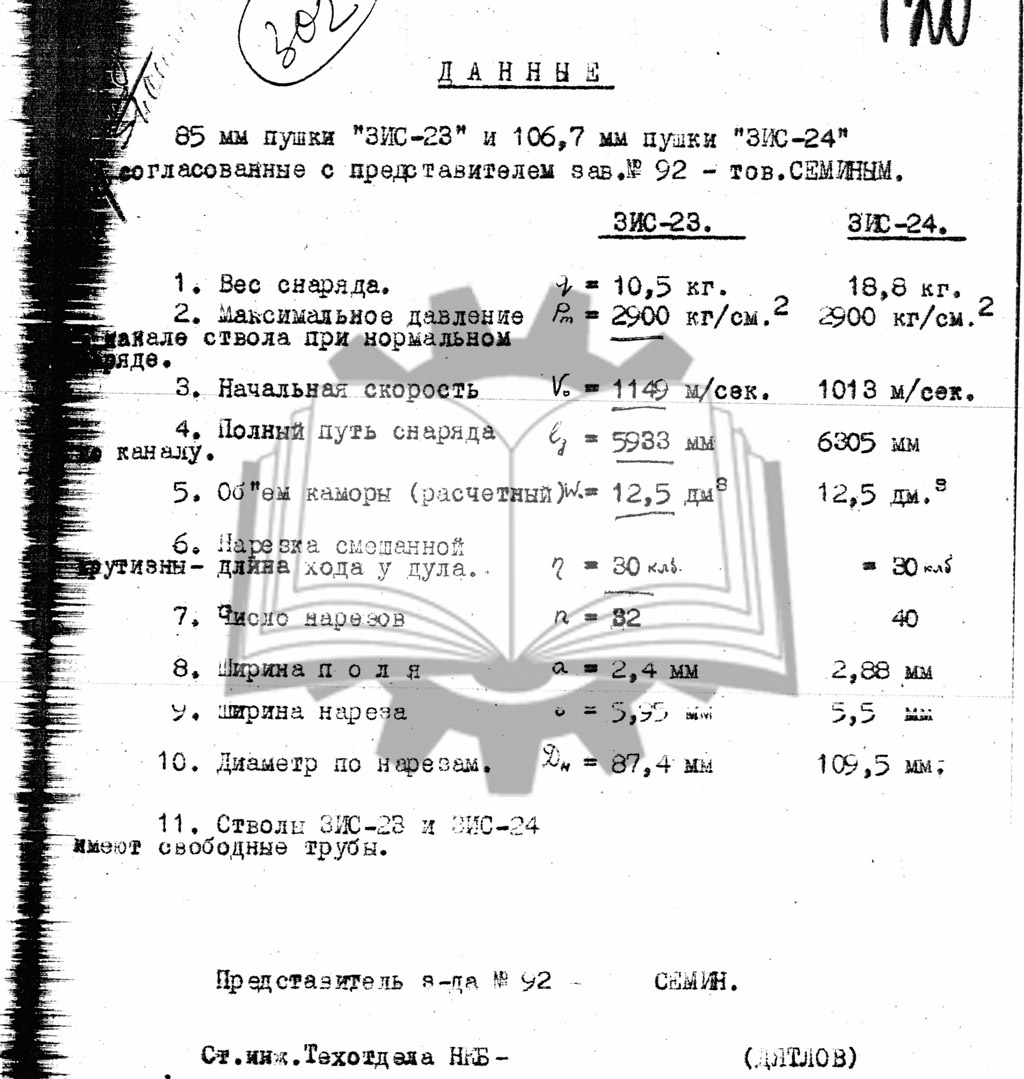

Между тем, в КБ завода №92 посчитали, что одним только калибром 107 мм не обойтись. Что именно двигало В.Г. Грабина на подобные инициативы, неизвестно, но не исключен вариант, когда он посчитал массу 107-мм орудия. А там получались запредельные, для противотанковой пушки, величины. Так или иначе, но 7 мая 1941 года впервые проскочили данные по еще одной пушке, калибра 85 мм. Орудие, получившее заводской индекс ЗИС-23, базировалось на лафете 107-мм пушки М-60. Длина ствола изначально оценивалась в около 70 калибров, а начальная скорость — в 1150 м/с.

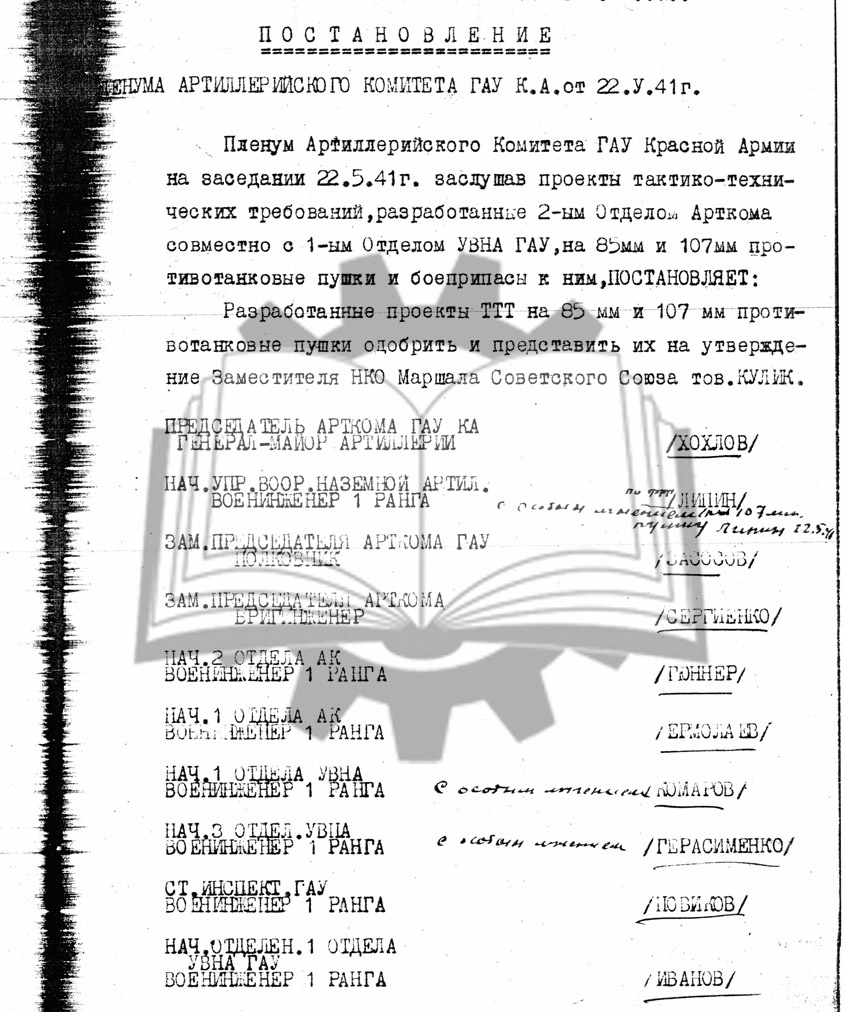

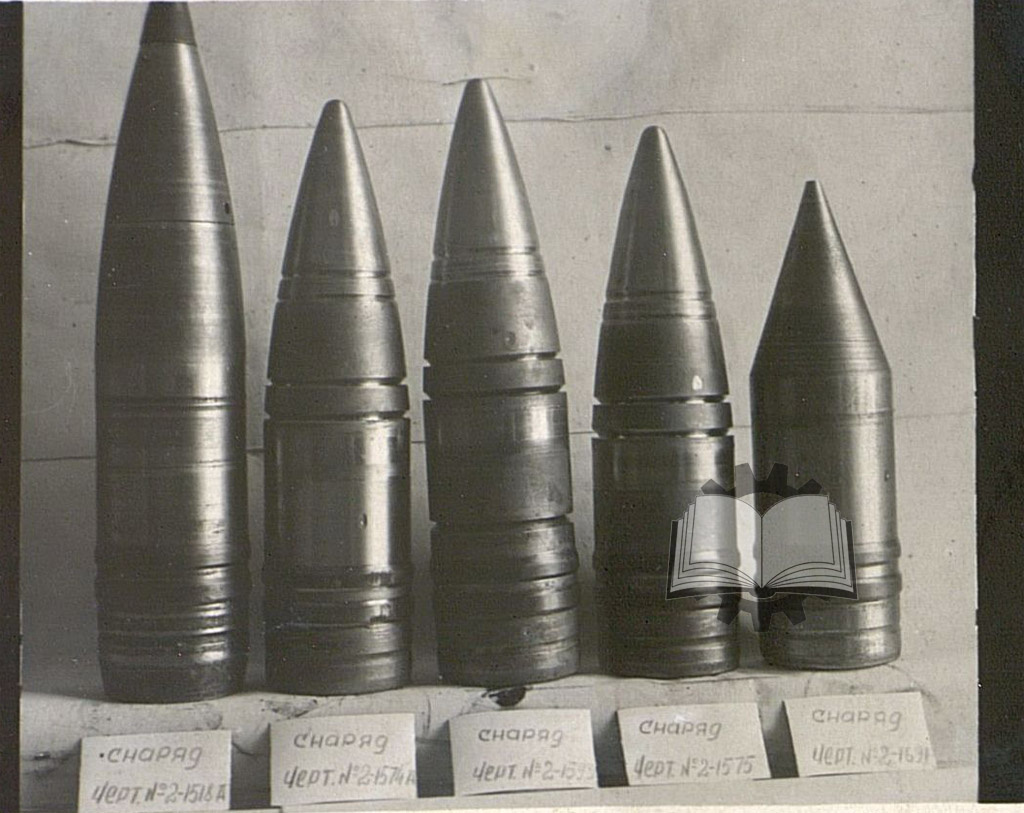

В дальнейшем, 22 мая 1941 года, состоялся пленум Артиллерийского комитета ГАУ КА, на котором были оформлены тактико-технические требования на «85-мм противотанковую пушку специального назначения». Согласно им, на дистанции 1000 метров ее снаряд пробивал бы броню толщиной 160 мм, установленную под углом 30 градусов от вертикали. Такие же данные были и для «107-мм противотанковой пушки специального назначения», ТТТ на орудие оформили в тот же день. Наряду с противотанковыми, пушка должна была выполнять и функции корпусной, для чего в боекомплект включался осколочно-фугасный снаряд с начальной скоростью 730 м/с и массой 18,8 кг.

В дальнейшем ЗИС-23 и ЗИС-24 дорабатывались с точки зрения доведения характеристик. Как выяснилось, для достижения начальной скорости 1150 м/с ствола длиной 70 калибров для ЗИС-23 оказалось маловато. В июле 1941 года появились уточненные ТТТ. Согласно им, пушка получила ствол длиной 96,8 калибров (8228 мм). Не вписалась в требования по длине ствола и ЗИС-24, ствол которой пришлось удлинять до 73,5 калибров (7843 мм).К 15 августа завод №92 должен был сдать два опытных образца ЗИС-23, а над ЗИС-24 работа шла уже в инициативном порядке. По состоянию на 25 августа 1941 года эти орудия пропали из докладов опытных работ завода, так то дальше бумаги «удочки» Грабина не продвинулись. Стало, мягко говоря, не до них.

Инициатива из Свердловска

Поначалу завод №172 не проявлял какой-то активности с точки зрения работ по «противотанковым пушкам специального назначения». Связано это оказалось с тем, что заводское КБ было перегружено работами по другим тематикам, в том числе и организацией выпуска 107-мм пушки М-60. Вплоть до начала июня КБ завода №92 работало в одиночку. Между тем, уточнение требований на орудия продолжались продолжалось и в конце мая, и в начале июня 1941 года. В итоге окончательный вариант требований был разослан на заводы только к 7 июня 1941 года. Да и то, как уже говорилось выше, шли доработки.

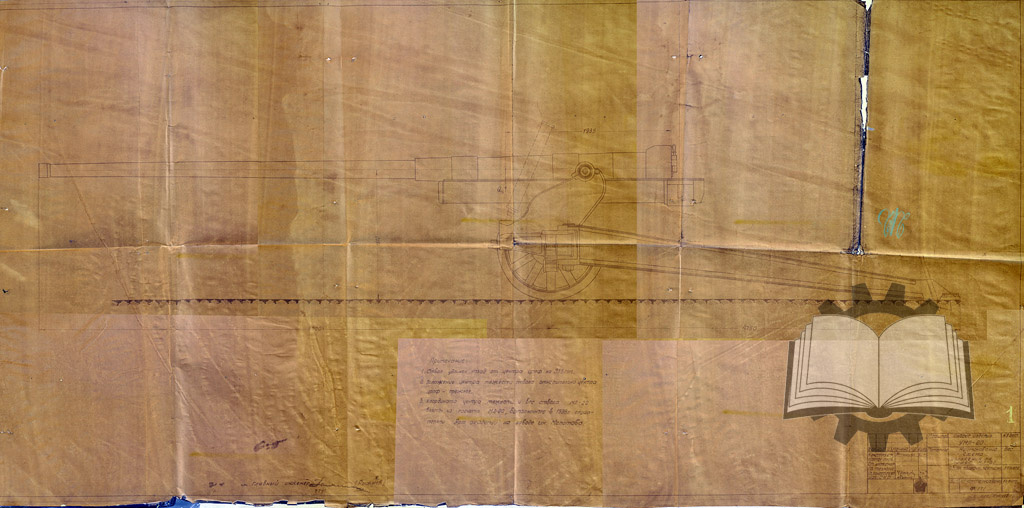

Между тем, 7 июля 1941 года в адрес начальника Управления заказов и производства вооружения наземной артиллерии (УВНА) прибыло письмо с УЗТМ (г. Свердловск). На тот момент УЗТМ выпускал 122-мм гаубицы М-30, но там сложился мощный коллектив, который возглавил Ф.Ф. Петров, один из авторов МЛ-20. Видимо, информация о создании сверхмощной противотанковой пушки дошла и до Свердловска. В инициативном порядке заводское КБ разработало проект 107-мм противотанковой пушки, который получил обозначение УМЛ-20.

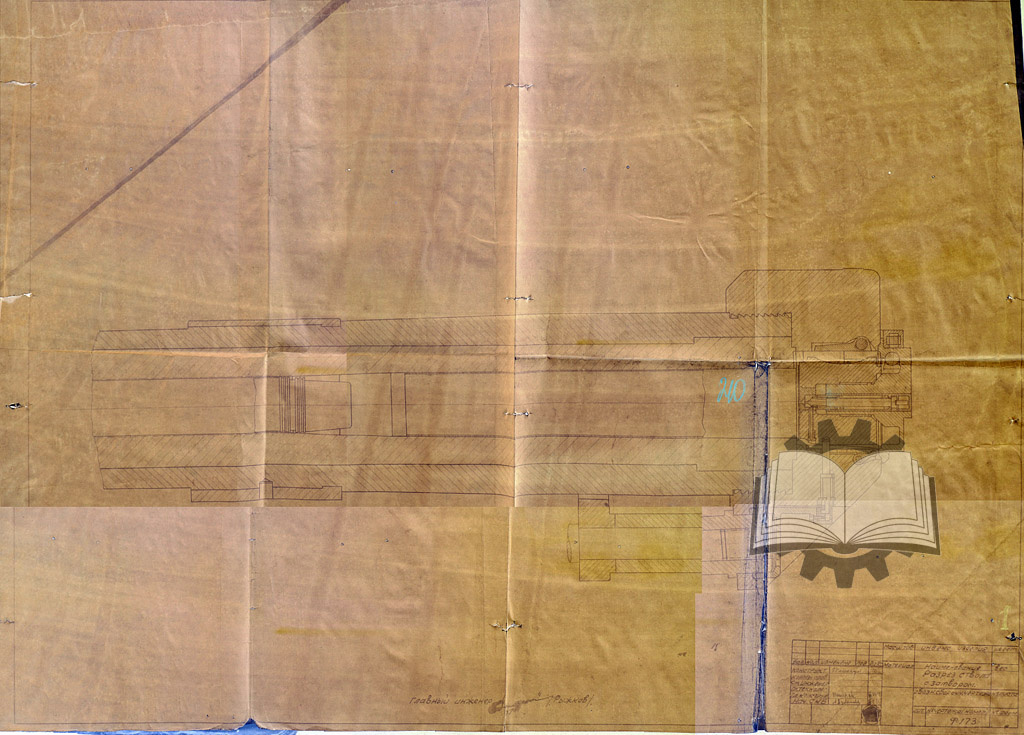

Орудие, которое создавалось под руководством начальника СКБ завода А.Н. Булашева, отличалось очень высокой степенью унификации. Поршневой затвор планировалось взять со 122-мм корпусной пушки А-19, от нее же брался и кожух ствола. Казенник, а также лафет брались от МЛ-20. Начальная скорость снаряда оценивалась в 1050 м/с, при этом длина ствола должна была составить 59,5 калибров. Для того чтобы компенсировать изменение центра тяжести, ствол удлинялся назад на 235 мм.

Для ускорения процесса внедрения орудия в серию также предполагалось рассмотреть вопрос унификации УМЛ-20 со снарядами 107-мм пушки М-60. Впрочем, высказывались опасения насчет того, выдержит ли он повышенные нагрузки. Гильзу предполагалось использовать от пушки А-19. В отличие от ЗИС-24, по УМЛ-20 сохранилась хотя бы минимальная графика. Увы, в июле 1941 года было уже слегка так не до перспективных противотанковых пушек. Результатом стало, что завод №172 оказался единственным, кто еще мог заниматься данной тематикой, и всё же довел дело до практической стадии.

Слишком тяжелая противотанковая пушка

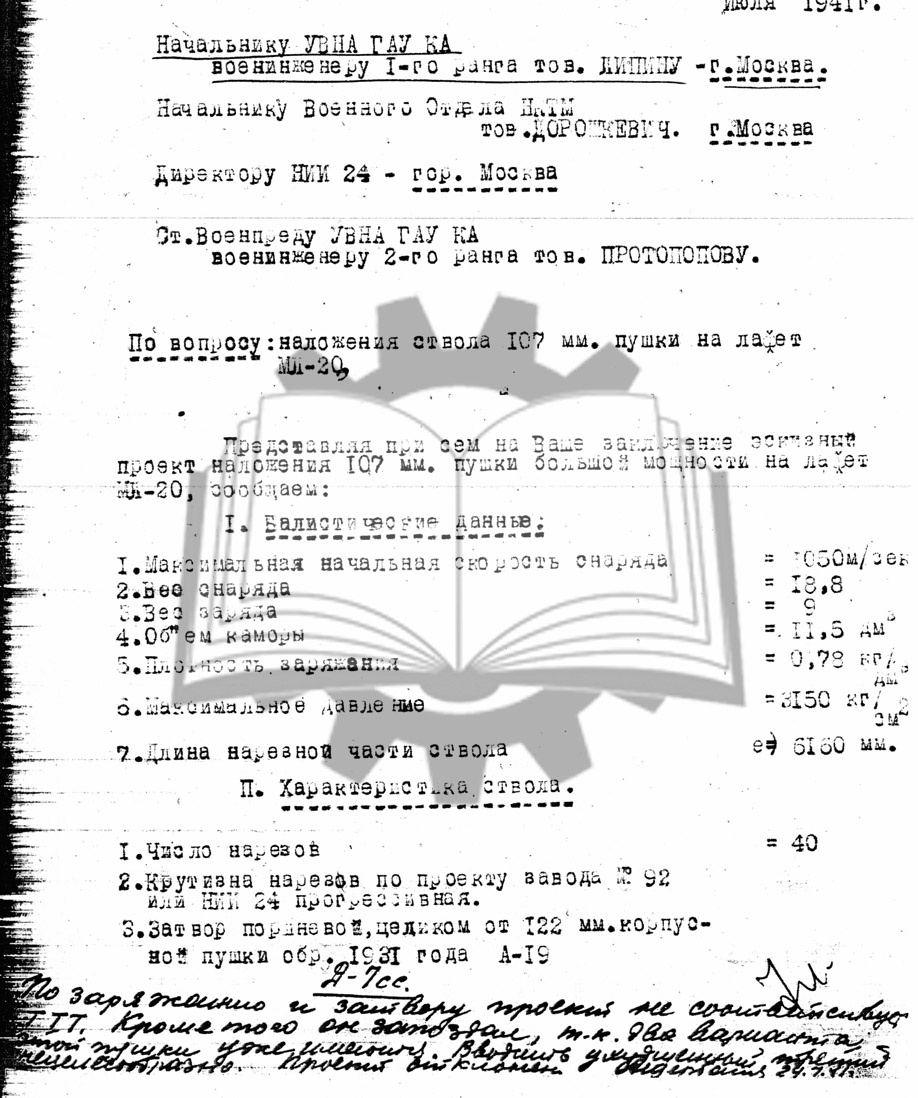

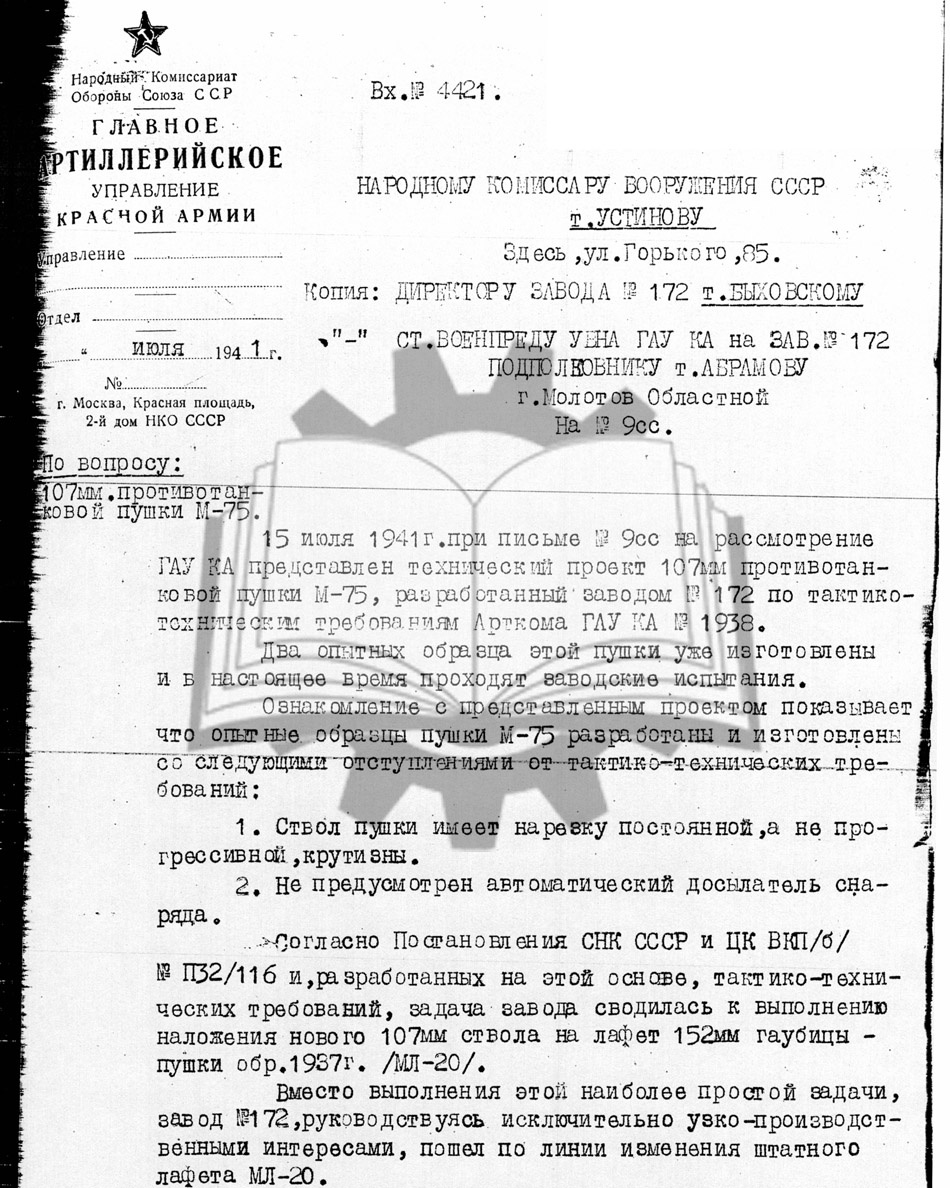

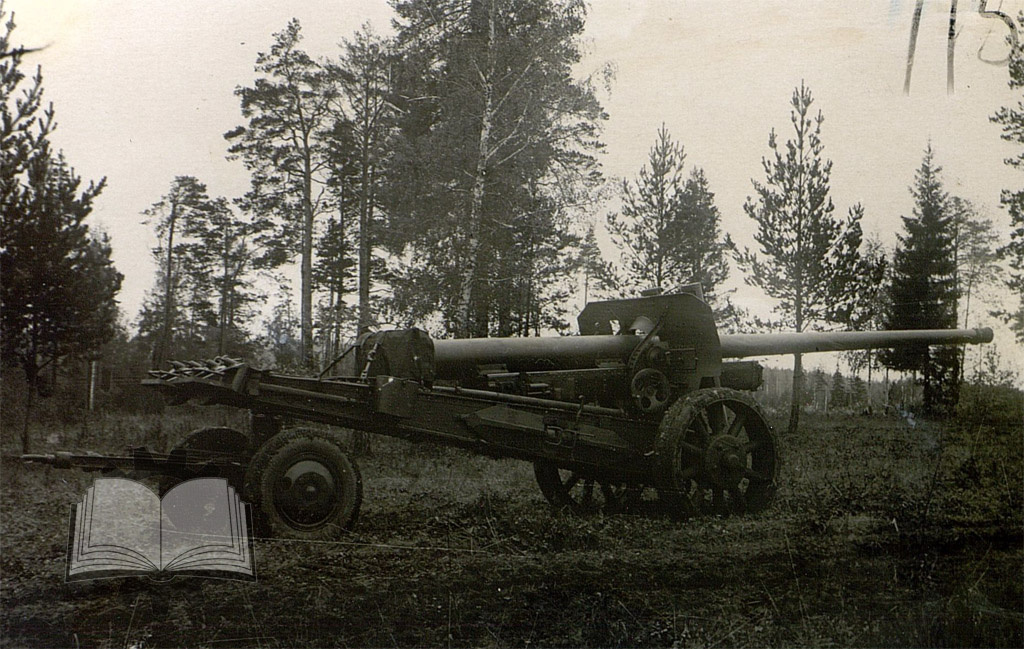

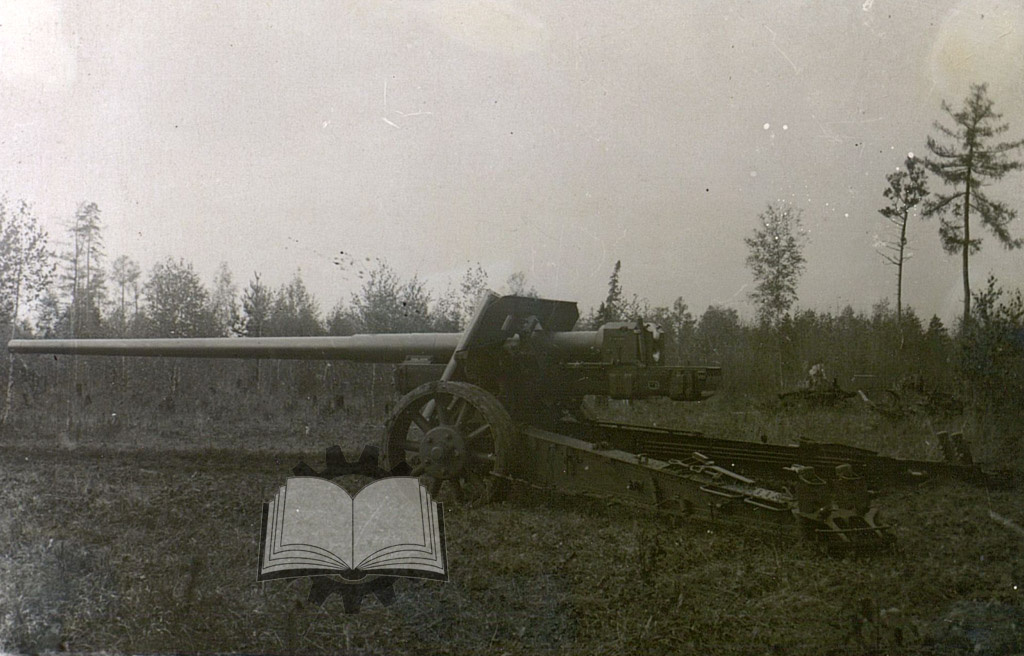

К практической стадии разработки сверхмощных противотанковых орудий КБ завода №172 приступило в начале июня 1941 года. Крайняя редакция тактико-технических требований, между тем, усложняла задание. Дело в том, что в них появились указания о применении механического досылателя, а также нарезах ствола прогрессивной крутизны. В письме председателю Арткома ГАУ КА генерал-майору Хохлову исполняющий обязанности директора завода Кудрявцев указал, что КБ будет разрабатывать новую пушку без этих элементов. По мнению КБ, скорострельность 10 выстрелов в минуту можно было получить и без досылателя. Пушка, разрабатывавшаяся коллективом завода №172, получила индекс М-75 (М75). Согласно предварительным расчетам, начальная скорость снаряда должна была составить 1020 м/с, при этом пробитие брони предполагалось согласно тактико-техническим требованиям.

Более интересен тот факт, что в Молотове (Перми) была начата разработка и 85-мм противотанковой пушки. О ней дошли лишь обрывочные сведения. Впервые информация о ней всплывает в середине июня 1941 года. В переписке, которая шла между Наркоматом Боеприпасов, и заводом №172, выяснилось, что лафетопробных снарядов, предназначенных для 85-мм пушки ЗИС-23, для орудия разработки завода №172 не хватит. По этой причине требовалось изготовить еще 300 снарядов, из них 50 к 5 июля, а оставшиеся 250 к 15 июля 1941 года. В дальнейшей переписке по боеприпасам обнаруживается и заводской индекс новой пушки – М-76. Более того, согласно переписке, завод №172 добился разрешения правительства на изготовление опытного образца. Впрочем, его так и не построили.

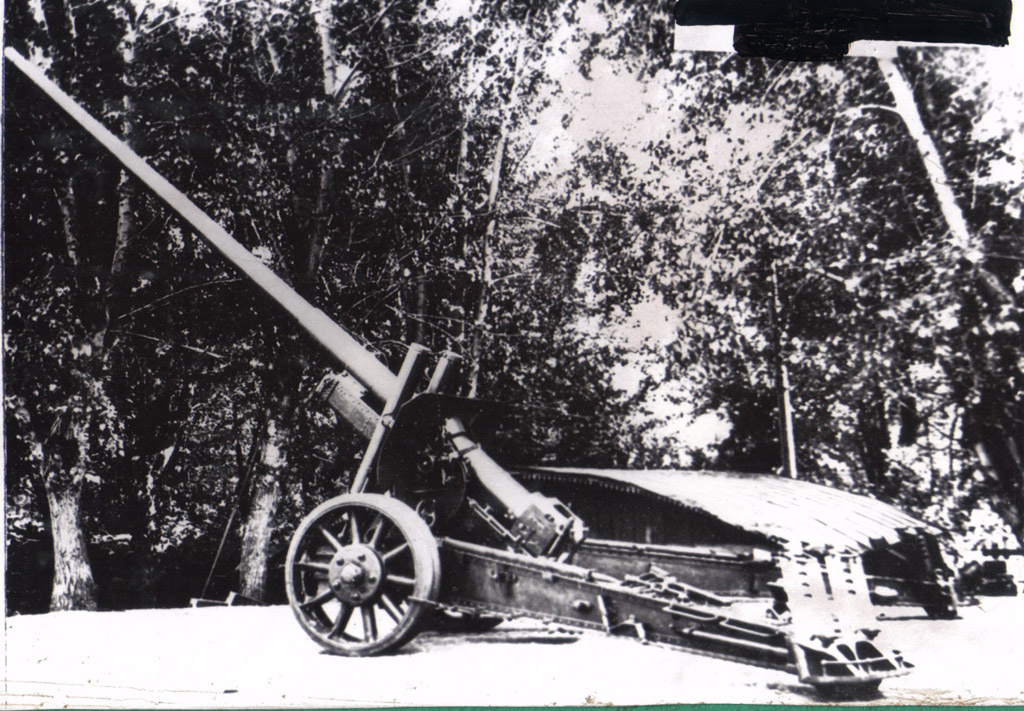

Совсем иначе развивались события вокруг М-75. К концу июня 1941 года заводское КБ подготовило техническую документацию по орудию, а уже к концу июля изготовили два опытных образца пушки, которые отправили на заводские испытания. В ходе пробных стрельб были получены начальные скорости снарядов от 1017 до 1047 м/с, что соответствовало тактико-техническим требованиям. Срыва ведущих поясков не наблюдалось, пробоины в щите имели форму круга, то есть при стрельбе они летели стабильно. Основной проблемой на заводских испытаниях была работа полуавтоматики, связано это было с материалами, из которых изготовили клин и казенник.

Тем не менее, М-75 оказалась единственной сверхмощной противотанковой пушкой, которую всё же построили

15 июля 1941 года Артиллерийский комитет ГАУ КА рассмотрел технический проект М-75. В целом пушка соответствовала требованиям: начальная скорость 1020 м/с, длина ствола 70,5 калибров (7550 мм), использование лафета МЛ-20. Но при этом Артком КА подверг проект критике, в том числе потому, что КБ завода №172 внесло ряд изменений в лафет. Связано это оказалось со спецификой использования орудия. Артком критиковал завод за то, что теперь у пушки был свой передок, на совместимый с гаубичным, иная система оттягивания ствола в походное положение итд. Наверху посчитали, что в условиях войны подобным заниматься не имелось времени.

Таким образом, Артиллерийский комитет ГАУ КА идею переделки лафета забраковал. Серийные М-75 предполагалось изготовлять на штатном лафете МЛ-20 и со штатным передком. Дальнейшие испытания М-75 было решено проводить на Уральском артиллерийском полигоне (ныне Нижнетагильский институт испытания металлов (НТИИМ)). Программу испытаний утвердили 16 августа 1941 года. В ходе испытаний проверялась не только прочность системы и ее баллистические свойства, но и определялась бронепробиваемость. На испытания предъявили те же опытные образцы, что проходили заводские испытания. Система под номером 1 имела трубу №4 с длиной хода нареза 25 калибров, а система под номером 2 имела трубу №7 с длиной нарезов 32 калибра. Также с пушками доставили трубу №5, у которой длина нарезов составляла 32 калибра.

Документацию на пушки доставили 28 августа, но испытания начались только через месяц – 29 сентября. Первым этапом стала разборка и сборка систем, в ходе которой стволы на орудиях поменяли местами. Позже, в виду большого износа нарезной части, трубу №4 по ходу испытаний заменили на трубу №5. Испытания осложнялись тем, что Уральский артиллерийский полигон не был приспособлен к целому ряду работ. Первые стрельбы начались 5 октября, огонь велся из системы №1. 16 октября, после 105 выстрелов, по предложению завода №172 испытания приостановили .Связано это было с изготовлением нового клина и ряда других деталей. Испытания возобновились 3 ноября. После 402 выстрелов, в иду большого разгара нарезной части канала ствола, трубу №5 заменили на трубу №4. Испытания стрельбой закончили 11 декабря, но в виду занятости испытаниями других систем отчет был составлен только ко 2 января 1942 года.

Общие выводы по испытаниям оказались крайне неоднозначными. Во-первых, живучесть трубы была определена всего в 250-300 выстрелов, что было явно недостаточно. Во-вторых, возникли серьезные проблемы с бронепробиваемостью. Пушка пробила лист толщиной 152 мм, но случилось это на дистанции всего 100 метров. На дистанции в километр обстрел не проводился, поскольку корпуса снарядов оказались непрочными. Впрочем, это было проблемой советских бронебойных снарядов большинства систем, стоявших на вооружении, и решить ее удалось далеко не сразу. Реальная скорострельность оказалась 5-6 выстрелов в минуту. Наблюдались большие проблемы с экстракцией гильз. В итоге М-75 признали не выдержавшей испытания.

Потенциально, довести М-75 до кондиции завод №172 мог. Схожие проблемы имели многие пушки, в том числе противотанковые. Ход испытаний показал, каким образом можно устранить выявленные недостатки. Кроме того, как уже говорилось выше, Уральский Артиллерийский Полигон не был приспособлен к полноценным испытаниям, в условиях завода можно было решить многие проблемы. Тем не менее, 22 апреля 1942 года последовал вердикт о прекращении работ по теме сверхмощных противотанковых пушек. Иронично, что как раз в апреле 1942 года появились первые более-менее детальные проекты немецких сверхтяжелых танков. Включая и Pz.Kpfw. Löwe, исходные наработки по которому и спровоцировали разработку сверхмощных советских противотанковых пушек.

Снова тему «противотанковых пушек специального назначения» подняли весной 1943 года. Случилось это на фоне появления немецкого тяжелого танка Pz.Kpfw.Tiger Ausf.E. Поначалу, правда, речь шла скорее о чем-то типа М-60. А вот дальше состоялась Курская битва, в ходе которой применили штурмовые орудия Ferdinand. Детище Фердинанда Порше произвело впечатления ни на ГБТУ КА, и на ГАУ КА. Результатом стало доставание из нафталина, в том числе, и М75. Орудие рассматривали в ходе совещания 15 октября 1943 года.

М-75 стала самой мощной советской противотанковой пушкой военного периода. Но до поля боя она так и не добралась

М-75 всё еще выглядела перспективной, тем более она базировалась на лафете МЛ-20, так что серия была вполне возможна. Но на практике калибр 107 мм уже, можно сказать, вышел из тиража. На том же совещании генерал-майор Хохлов,председатель Арткома ГАУ КА, предложил отказаться от ряда проектов, заменив их на более перспективные 122-мм пушки с начальной скоростью 1000 м/с. Тем не менее, М-75 оказалась везучей. Опытный образец орудия дожил да наших дней, ныне он находится в Казахстане. Уникальность его в том, что это единственный ответ на возможную угрозу появления немецких сверхтяжелых танков, который довели до практической стадии.

Список источников

- ЦАМО РФ

- Альбом КБМ

источник: https://dzen.ru/a/Z71iav4_cwLMgp14