Япония-45. Ещё одна альтернативка окончания 2 МВ.

0

(ничего серьёзного – так, общие размышления на тему…)

В последние годы всё громче раздаются предложения о расширении Совбеза ООН за счёт включения в этот орган, помимо действительно того безусловно достойных Бразилии и Индии, стран крайне сомнительных – Японии и Германии. Нет, я абсолютно не сомневаюсь в промышленной мощи этих стран, но ведь по сути – это страны, с момента окончания 2 МВ оккупированные США, находящиеся под абсолютно полным их контролем и неспособные к проведению независимой внешней политики. Спрашивается – зачем предоставлять им место в столь серьёзном органе как Совет Безопасности ООН, если их интересы там представляют США (точнее позицию США они вынуждены разделять в любом случае и при любых обстоятельствах)?

Напомню. Только на территории Японии сейчас располагается более 40 постояннодействующих крупных военных баз США, на которых опять-таки постоянно дислоцируется более 30 тыс. военнослужащих США, которые НЕ подлежат юрисдикции местного законодательства страны пребывания и фактически могут творить всё, что им заблагорассудится (скандалов с многочисленными преступлениями, в т. ч. тяжкими, совершёнными американцами и оставшимися безнаказанными – масса, достаточно вспомнить последние факты об изнасилованиях).

Как говорят сами японцы – куда на их островах не пойди, рано или поздно дорога обязательно упрётся в шлагбаум перед американской военной базой. Но и этого американцам было мало. Последние события на АЭС Фукусима заставили задуматься – а как так получилось, что крайне сейсмонеустойчивая Япония, вдруг оказалась буквально облеплена ядерными электростанциями? Японская промышленность в этом нуждалась? Ой ли? До «экономического чуда», Япония вполне могла обойтись другими, менее радикальными источниками энергии, расширяя закупки энергоносителей параллельно росту своей экономики. Безусловно это существенно затормозило бы развитие промышленности, но в итоге, Япония имела бы хоть и не столь эффективную, но одновременно более сбалансированную экономику опирающуюся на безопасные традиционные импортные энергоносители лишь в дополнение к которым можно было бы построить АЭС в районах наименее уязвимых от природных катаклизмов.

Вместо этого, оккупанты фактически обложили страну ядерными бомбами замедленного действия, в обход всех договоров завозили и складировали на территории Японии ядерное оружия (по заявлениям японских исследователей, обнаруженные ими документы, подтверждающие это были спешно изъяты и уничтожены), осуществляли и продолжают осуществлять полный контроль за страной. Причём контроль в политической сфере настолько плотный, что ни одна из политических партий Японии, всерьёз претендующих на власть, никогда даже не пыталась ставить вопрос об освобождении Японии от американской оккупации (заметьте – не от оборонительного союза – это вопрос другой и если такой союз японцам реально нужен – это их право, но такой союз вовсе необязательно должен предусматривать оккупационный режим).

Не то чтоб я сильно сожалел об этом или сочувствовал японцам (сочувствовать можно разве что жертвам преступлений, регулярно совершаемых американскими военнослужащими), я напротив очень благодарен США за то, что они, десятилетия держа Японию «на коротком поводке и в строгом наморднике», обеспечивают мир в регионе и в т. ч. нашу с вами безопасность.

Вот только требование места в Совбезе ООН для Японии при этом абсолютно неуместно.

А был ли шанс для Японии избежать столь многолетней (и конца ей по-видимому уже не будет) оккупации?

И вот небольшая альтернативка-размышление о судьбе Японской империи, закончившей своё бесславное существование на борту американского линкора «Миссури».

Со стратегической точки зрения, финальная агония «страны восходящего солнца» была более чем логичной: флот планомерно уничтожался, для уцелевших кораблей уже не было топлива, тихоокеанский фронт откатился до Окинавы, самая мощная Квантунская армия была невероятно стремительно разгромлена Красной Армией, гарнизоны Сахалина и Курил сдались и Северный фронт подошёл к Хоккайдо. Более того, уже непосредственно Японские острова подвергались систематическим бомбардировкам, уничтожающим не только корабли в портах, доки и военные предприятия – сама столица Японии – Токио был превращён в кучу обгорелых головешек, хотя, по сравнению с Хиросимой и Нагасаки ему можно сказать ещё и повезло.

Какая на хрен тут может быть альтернатива? Нет, разумеется, чудить о великой победе самурайского духа над всеми врагами мы не будем – говорят в самой Японии достаточно чудаков с такими альтернативами… вот бы почитать…

Мы же, как сказал один деятель («что-ж он маленьким не сдох?!») «пойдём другим путём».

Мне вот показалось интересным, нет ли вариантов для Японии, добиться если не почётного мира, то хотя бы капитуляции на условиях, сохраняющих суверенитет местной администрации над собственной территорией страны.

В других обстоятельствах, мой вариант – чем не тема для альтернативного романа, но в данном случае, не будучи специалистом по японской истории, мне просто хочется поделиться с коллегами идеями.

Итак, Боги японские нам в помощь!

После того как военно-морской блицкриг по-японски провалился, и за видимостью великолепно проведённого рейда на Пёрл-Харбор выросла тень грандиознейшего стратегического провала (по довольно странному стечению обстоятельств, американцы японский удар прошляпили, но при этом, ни одного из четырёх американских авианосцев в Пёрл-Харбор не оказалось). Это обстоятельство мгновенно превратило великую победу японского флота в пиррову победу Японской империи. Всё дальнейшее (вместе с массой первоначальных, вполне головокружительных успехов) скорее агония. Расчёт на то, что американская «демократическая солянка из сброда со всего мира» ещё менее способна к длительному кровопусканию, чем «насквозь прогнившее» русское самодержавие, провалился и амбициозной, но явно переоценившей свои силы опереточной империи япошек, теперь противостояла первая экономика мира (не считая Англию и проч.). В общем, к началу 45-го года всем всё уже было ясно. И что тут можно изменить?

Поскольку войну на Тихом океане вполне можно было считать проигранной, главной задачей для военного и политического руководства Японии становилась защита непосредственно метрополии. Это означает, что оборона всех территорий вне метрополии теперь осуществляется гарнизонами-смертниками с минимальным, либо полностью прекращённым снабжением, задача которых сводится к нанесению максимально возможного ущерба противнику и задержке его продвижения в сторону метрополии. Впрочем, к подобной тактике, японцы полуофициально перешли ещё с сентября 44-го.

Для обороны метрополии командование располагало: 2.35 млн. солдат и офицеров регулярной армии и армейской авиации в составе 53 пехотных дивизий, 25 пехотных бригад, 2 дивизий и семи танковых бригад. Защиту от ударов с воздуха осуществляли 4 дивизии ПВО.

Хотя степень укомплектованности тут тоже была неоднозначной, это формально БОЕГОТОВЫЕ части.

Помимо них, имелись более 20 тыс. обученных солдат военной полиции. К частям значительно меньшей боеспособности, относились так же уже сформированные, «армейские строительные части» (2.250 млн. чел.), «строительные части флота» – 1.3 млн. чел., и «Специальные гарнизонные силы» – 250 тыс.

Эти части назывались строительными и специальными по причине банального дефицита оружия. По мере вооружения, эти части переводились в разряд боевых. Но, формировалось частей гораздо больше, чем могла обеспечить промышленность и концу войны, нехватка была такова, что во вспомогательных частях на 10 солдат, приходилась одна винтовка и её, получал боец, показавший лучшие результаты в стрельбе (учить можно было и 10 бойцов на одном стволе).

По расчётам японских стратегов, все вышеназванные строительные и вспомогательные части могли быть доведены до уровня боевых (то есть, получить все положенные им винтовки, пулемёты и пушки) только к февралю 1946 года (и то при условии, что формирование всё новых частей будет прекращено, что крайне маловероятно).

Учитывая, ещё имеющиеся силы, которыми оперировали японцы на фронтах вне метрополии и известную американскую «обстоятельность и неторопливость», шансы довести численность вполне боеготовой армии защиты Японии по крайней мере до 6 млн. до того как начнётся операция по высадке на островах метрополии, у японцев имелись весьма значительные. Но! И это НО, очень большое. Войска, которым предстояло защищать Японские острова, были, мягко говоря, неважно подготовлены. Помимо нехватки оружия, этой армии не хватало опытных командиров. А после принятия доктрины гарнизонов-смертников, автоматически армия лишала себя возможности укреплять войска метрополии опытными солдатами и офицерами. Впрочем, возможно это делалось вполне осознанно – армии, создаваемой главным образом для того чтоб просто с честью ПОГИБНУТЬ защищая Ниппон или Ямато, сомнительна помощь от хоть и опытных, но уже психологически надломленных эвакуированных пораженцев с отдалённых фронтов… Впрочем, нет правил без исключений и по мере возможности, эвакуационные операции японское командование проводило.

И вот идея нашей АИ: почему бы японскому правительству, вполне возможно информированному о темах переговоров на предстоящей Ялтинской конференции в феврале 45-го, не попытаться поставить на советскую карту гораздо больший куш, чем тот, которым она насмешила Сталина в реальном 45-ом?

Что могла предложить Япония Советскому Союзу в январе 45-го, дабы заручиться его твёрдым нейтралитетом (СССР пообещал бы американцам свою военную помощь не через 3 месяца после окончания боевых действий в Европе, а через три года:) и, что сама Япония с этого могла бы поиметь?

Во-первых, Советскому Союзу следовало предложить Синцзян, большую часть Маньчжурии (передав протекторат над Маньчжоу-Го) и вернуть южный Сахалин. При этом, столь необходимые Японии поставки сырья и продовольствия из Маньчжоу-Го, будут сохранены и продолжаться силами самой Маньчжоу-Го под присмотром Красной Армии до конца войны.

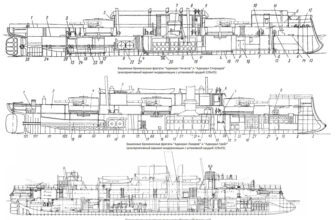

Во вторых. Все боевые корабли и суда вспомогательного флота ВМС Японской империи, исходя из складывающейся ситуации, будут интернироваться в советские порты. Их дальнейшая судьба будет определяться на двусторонних послевоенных переговорах.

Третье. Японская Империя безоговорочно признает любые территориальные приобретения СССР и сферы его послевоенного влияния в мире (кроме собственно Японских островов) и обязуется по окончании войны (если ей удастся добиться мира, сохраняющего её суверенитет), подписать с СССР полномасштабный союзный договор.

Думается, если бы подобное предложение лежало у тов. Сталина в кармане до начала Ялтинской конференции, он на многие вещи смотрел бы несколько иначе, поскольку совсем одно дело получить всё это «на халяву» параллельно заставляя умываться кровью того, кто до этого несколько лет заставлял умываться кровью тебя, всячески оттягивая открытие второго фронта в Европе, и совсем другое – таскать каштаны из огня для «дяди Сэма», своей кровью делая его единоличным тихоокеанским гегемоном на неопределённую перспективу.

Но, мы же о Японии! Принятие этих условий Советским Союзом, позволило бы Японии планомерно перебросить в метрополию практически всю Квантунскую армию! Не надо забывать, что Квантунская армия, это не просто более 700 тыс. солдат и офицеров (подготовленность и вооружённость солдат этой армии тоже были уже далеки от идеала, и всем критериям полной боеготовности в ней соответствовали не более десятка дивизий) – но это, прежде всего, японская ПРАКТИЧЕСКАЯ военная школа. Подавляющее большинство опытнейших инструкторов японской армии тогда служили именно в Квантунской армии, подразделения которой и готовили пополнения для всех фронтов, на которых сражались солдаты страны восходящего солнца. По сути, элитная Квантунская Армия была гигантским конвейером, бесперебойно работавшим всю войну. Её подготовленные части отправлялись на все фронты и непрерывно готовились всё новые.

К тому же, Квантунская армия это не только многочисленная пехота и артиллерия. Это две танковые дивизии и две танковые бригады (суммарно – до тысячи танков!). Это собственные ВВС (пусть и серьёзно ослабленные постоянными изъятиями в пользу других фронтов).

Я не исключаю, что часть этих сил была бы при столь масштабной эвакуации, отправлена американцами на дно. Но ведь январь 45-го, это ещё далеко не август… И эвакуировать на защиту метрополии можно не только Квантунскую армию…

Выгоды от такого стратегического шага очевидны. Помимо усиления обороны островов миллионной группировкой, учетверением количества танков и удвоением ВВС, Япония получала громадную экономию на снабжении той же Квантунской армии. Ей уже становились не нужны постоянные, титанические транспортные операции через Японское море, и флот (прежде всего субмарины) получал дополнительное топливо для продолжения активной войны на море, а авиация, топливо для истребителей ПВО Японских островов.

В целом, можно не сомневаться – пока значительные силы американцев были отвлечены в Европе, у Японии был отличнейший шанс построить мощную оборону островов.

В чём это заключалось? Командный состав и инструктора Квантунской армии, за несколько месяцев натаскивают «строительные части». Напомню, к концу 44 года императорская армия уже имела в строю около 7 млн. человек – больше чем весь регулярный вермахт в свои лучшие годы! Тотальная мобилизация, помноженная на местные традиции, позволяют организовать фанатичный «фольксштурм» численностью не менее пяти млн. человек призывного возраста первой категории и, по меньшей мере 20 млн. человек, резервистов всех возрастов, числящихся на призывном учёте. И это не считая добровольцев (в т. ч. женщин). Понятно, что вооружение этих людей вопрос чисто риторический (в планах японского командования фигурировали пики и любое подручное «оружие» вплоть до кухонных ножей), что для нас, в отличие от людей запада, понятно. Опять же напомню – с учётом фольксшурма, Германия получила 12 млн. армию. Вот только фольксштурм в немецком исполнении – это нонсенс. Они же протестанты-лютеране с их приматом личности… На призыв отдать жизнь за фюрера и Рейх, каждый немец в глубине души сперва задумается: «за какого на фиг фюрера и какой-такой к чертям собачим Рейх, если всё уже настолько плохо?» А потом, начнётся пародия борьбы немецкого чувства долга перед уже смердящим трупом фатерлянда с немецким же прагматизмом, победителем в которой станет банальная забота о собственной шкуре. (Случись что сейчас в России – наши либерасты поступят точно так же!) Японцам такой моральный кризис мало свойственен. Для них император – это не обанкротившийся идол, а живая икона в ЛЮБЫХ обстоятельствах.

Далее. Производство дурацких танчишек прекращается полностью. Вместо них, на унифицированном шасси среднего танка «Чи-Ну» (тип 3) заводы производят только САУ: противотанковую 75 мм «Хо-Ни-III» и легкую 105 мм гаубицу непосредственной поддержки «Хо-Ни-II». Основные средние японские танки «Чи-Ха» и «Чи-Хе» в процессе капремонта будут переделываться опять же в самоходки тех же двух типов, плюс тяжёлые 150 мм самоходные гаубицы «Хо-Ро».

Что касается лёгких танков, то те из них, что опять-таки попадут на заводы для ремонта, будут переделываться в самоходки непосредственной поддержки с 75 мм артустановками по типу «Хо-Ни-I».

Все новые лёгкие машины, следует выпускать исключительно в виде ЗСУ «Та-Ха» обр. 42 г. с 20 мм лицензионными «Эрликонами».

Что касается количественного показателя. Помимо того, что САУ в отличие от танков дешевле и строятся они гораздо быстрее, есть и другие источники необходимых ресурсов. Известная в РИ «Программа чрезвычайных мер, необходимых для достижения победы» от 25 января 1945 года, выделяла приоритетным строительство самолётов. Истребителей-перехватчиков прежде всего. И это понятно. На чём же можно сэкономить, чтоб производство танков не только не рухнуло в 45-ом году до смехотворного уровня в полторы сотни машин, а хотя бы приблизилось к половине от уровня 42-го года, когда армия и флот получили около 1200 танков?

Безусловно на флоте! Флот в 45-ом был не так чтоб уж фатально слаб, но ему катастрофически не хватало топлива и хорошо подготовленных кадров моряков и пилотов палубной авиации. А без всего этого, флот был лишь скопищем мишеней.

Поэтому, те боевые корабли, что получили серьёзные повреждения, но сумели своим ходом дойти до баз в метрополии, а так же корабли, участие которых в боевых действиях уже маловероятно в силу нехватки топлива, разоружаются. Их орудиями, усиливаются УРы и ПВО. Экипажи переформировываются в гарнизоны этих самых УРов.

Сами корабли, делятся на две категории. Те, что не имеют ни хода, ни вообще какой-либо ценности, выводятся в районы возможной высадки американцев и затапливаются, перекрывая фарватеры входов в гавани и бухты, подходу крупных десантных судов к берегу. Те что на ходу, с минимально необходимыми для перехода экипажами интернируются в советских портах – поскольку договор соблюдать надо, а то тов. Сталин ещё передумает… Более того. Если речь пойдёт о ценных боевых единицах (пусть и разоружённых), то СССР вполне может подогнать для их заправки танкер и даже выделить для перехода часть экипажа (который по ходу движения будет обучаться обслуживанию японских судовых механизмов). Излишками привезённого советскими танкерами топлива, японцы смогут распоряжаться по собственному усмотрению. Тут главное под американские бомбы не угодить.

Понятно, что любой протест американцев по данному поводу вызовет лишь смех – мы фактически на халяву скупаем у Японии её флот (с которым сами американцы бились в кровь четыре года) за нефть, которую японские же корабли благополучно сожгут на переходе во Владивосток! Какие могут быть претензии? «Остатки» нефти велики? Так сожгите их вместе с нефтехранилищами! Это ведь проще чем воевать с японским флотом!

Интересно, нашлось бы у тов. Кузнецова на Дальнем востоке несколько лишних тысяч тонн нефти, ради того, чтоб заполучить «символ японской нации» – линкор «Ямато»? А в придачу к нему: 3 ЛК, 1 ЛКР, 3-6 ТКР и 5-6 КРЛ, 4 «нормальных» и 3 «эрзац» АВ, … и это не считая всякой мелочи – всё то, чем ещё был богат «Дай-Ниппон Тэйкоку Кайгун» к началу 45 года. Ну, очень альтернативный ТОФ получился бы, понимаешь…

Когда практически всё вокруг Японских островов уже потеряно и речь идёт исключительно о защите самой метрополии, флот (надводный) таким образом, полностью расформировывается. Ресурсы направляются на авиацию, танки, артиллерию (в том числе ПВО). И когда в мае 1945-го, война в Европе окончится безоговорочной капитуляцией Германии, американцы окажутся в несколько иной ситуации, нежели в РИ.

Особенно если (этот абзац можно счесть за чистый бред) Маньчжоу-Го вдруг, ни с того ни с сего, «почти безвозмездно» получит от СССР и тут же перепродаст в кредит Японии ВСЕ трофейные немецкие Мессершмитты и Фокке-Вульфы, трофейные движки к ним, боеприпасы и прочие принадлежности, а в добавок, уже не нужные СССР ЛаГГи и Як-7 с тысячей двигателей М-105ПФ к ним… Сосредоточившись на подготовке пилотов (одно из больных мест японской армии), и быстро подогнав под тот же М-105ПФ подходящий самолёт собственного производства, японцы смогли бы существенно усилить ПВО метрополии.

Тот же фортель посредством Маньчжоу-Го, можно было провернуть и с прочими немецкими трофеями, в которых не нуждалась Советская Армия, но которые были жизненно необходимы «Дай-Ниппон Тэйкоку Рикугун».

А что тут «такого»? Американские корпорации во время войны тоже особой праведностью и разборчивостью в клиентуре не отличались…

Но, это необязательные частности. Существеннее то, что с одной стороны, СССР может очень легко под различными, абсолютно объективными предлогами (учиться есть у кого!) бесконечно откладывать на неопределённый срок дату своего вступления в войну против Японии (одновременно, с азартом коллекционируя корабли японского ВМФ). А с другой, перед американцами вырастает проблема собственно Японских островов, превращённые в огромные УРы с решительным до фанатичности гарнизоном в 20 млн. человек (пусть даже 2/3 из них с пиками и кухонными ножами).

Что американцы будут делать, в тяжких раздумьях почесав репу? Первое что приходит в голову – долбать Японию ковровыми бомбардировками, вгоняя её в каменный век, дочиста разрушая инфраструктуру, промышленность и подрывая волю к сопротивлению, одновременно подгоняя свою атомную программу и поджидая, когда СССР будет наконец готов оказать им помощь не только морально, но и кровью тысяч своих солдат.

Но, всё ли так беспросветно для японцев? В стратегическом плане – оно конечно…. Однако… Черчилль, как известно, поднадоев со своей военной истерией измученному войной избирателю, с треском проиграл выборы. Англия смертельно устала от войны и при первой возможности сменила премьера «войны» на премьера «мира». Франция, объявившая вдруг войну Японии, с выводом японских войск в метрополию из Индокитая лишалась повода к её ведению (тем паче что её участие и без того было почти символическим). А тов. Сталин воевать категорически не хочет, хоть и не говорит об этом прямо. Он уже ЗАДАРОМ получил с лихвой всё, о чём только мог мечтать на Дальнем востоке и воевать из спортивного интереса при уже авансом приватизированном американцами главном призе, не намерен – тем более в угоду мерзавцу Трумэну, высказывание которого: «Если мы увидим, что побеждают немцы – мы будем помогать русским, а если будут побеждать русские – нам следует помогать немцам. И пусть они убивают друг друга как можно дольше» – было известно советским властям.

В Кремле понимали, что Трумэн – не только идиот, не умеющий скрывать свои грязные мыслишки, но и враг. Да он и сам того никогда не скрывал. А большей глупости, чем помогать врагу выиграть войну – трудно себе представить.

Но, Трумэн ведь «царь-то не настоящий»! Это вице-президент, втиснувший свой зад в президентское кресло после смерти Рузвельта. И если Япония прямо и без посредников обратится к США с предложением почётной капитуляции своих вооружённых сил, полного отказа от претензий на все территории кроме собственно метрополии и признания любых финансовых претензий победителей и жертв своих прежних агрессий с условием полного сохранения суверенитета над Японскими островами национальной администрации (без высадки оккупационных войск) и, естественно неприкосновенности правящей династии, Трумэну будет сложно объяснить отказ от такого мира своим будущим избирателям. Картина высадки и завоевания островов ценой многих сотен тысяч жизней молодых американцев (даже официально возможные потери оценивались более 2 млн. чел., а срок завоевания Японии аж до 47-го!) – это будет убойнейший козырь в руках его политических противников. Согласие же на такую капитуляцию, разумеется, тоже будет подвергнуто критике (оппозиция есть оппозиция), но зато, вышеприведённая убойная картина некронатюрмортов и пейзажей с реками крови, уже будет работать на него, на его партию.

А как же атомные бомбы, которые так любил подонок Трумэн? А что бомбы? Ядерная программа США родилась из 100 тонн урановой руды, украденной американцами в голландских колониях. Опытную бомбу и те, что в РИ обрушились на Хиросиму и Нагасаки – «отцентрифужили» из тех самых тонн. Но к серийному производству ядерных бомб в 45-ом году Америка была ещё не готова. Это были всего лишь «демонстрационные образцы». Серия начнётся только год спустя, а за этот год, повторюсь, могло произойти многое…

А у сохранившей свой суверенитет Японии, шансов на место в Совете Безопасности ООН явно было бы побольше…