Вместо Т-34: танковая альтернатива Сталина

Споры «чьи танки лучше» велись десятилетиями. В советское время — вплоть до инфарктов и отставок должностных лиц. В наше — с тысячами комментариев в сети и ковровыми банами. Почему перед войной в СССР победила харьковская школа с танком Т-34, «выросшим» из колёсно-гусеничного семейства БТ, а не ленинградская — с Т-50?

Содержание:

Облик несбывшегося

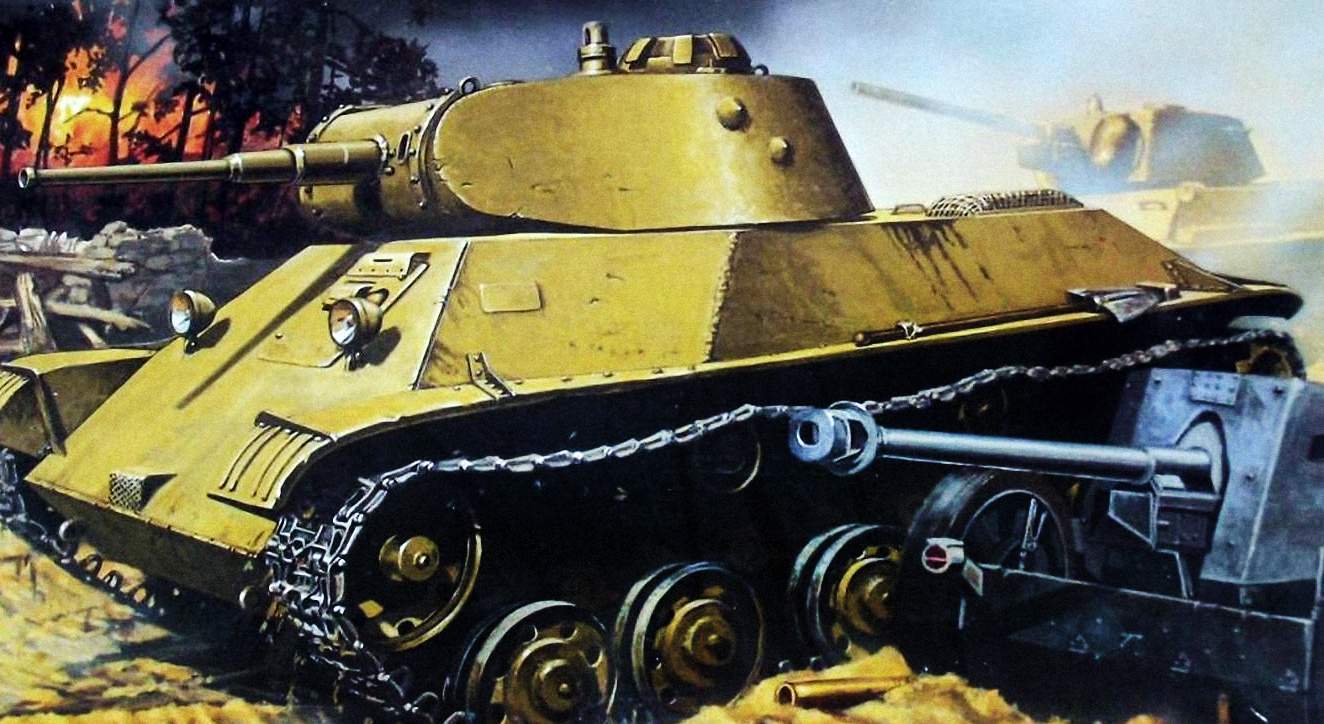

Ну как несбывшегося… Малую серию ленинградских танков с лёгким противоснарядным бронированием всё же выпустили в 1941 году. Вот таких.

Всего было построено 75 таких машин, от которых отказались в пользу более простых в производстве Т-60. Но и Т-50 успели повоевать. В основном — на Ленинградском, Волховском и Карельском фронтах, неподалеку от завода-изготовителя. «Засветились» Т-50 и в обороне Москвы, и даже на Юго-Западном фронте. Один из танков захватили финны, которые назвали его «Pikku-sotka» («Маленькая сотка»). А последняя из машин это типа была потеряна летом 1943 года.

Известные проблемы начала войны привели к тому, что этим всё и закончилось. Вновь к чертежам Т-50 вернулись только в 1943-м, после логичного вопроса:

«А почему этот ваш Т-80 (не путать с советской машиной 1970-х годов!) получился такой фигнёй, и нельзя ли вместо него дать какой-нибудь другой, нормальный танк?»

Из лёгкого плавающего танка — а в основе серии советских лёгких машин времён войны лежит именно он, плавающий Т-40 — ничего другого получиться и не могло, сколько его ни корми.

Евгений Башин-Разумовский

Эксперт по историческим вопросамК сожалению, после блокады Ленинграда и эвакуации предприятий Харькова и Москвы, выбор «свободных» заводов для производства перспективного лёгкого танка резко сократился. «Потомки Т-40» — танки Т-60, Т-70, Т-80 — были куда проще в освоении.

Из Т-50 — машины, изначально созданной под лёгкое, но всё же противоснарядное бронирование, при минимальных усилиях можно было выжать куда больше.

Каким бы стал его потомок? Двадцать тонн массы, большой корпус под увеличенную башню, 76-мм пушка, адекватное бронирование под рациональными углами наклона — и готово! Был для проекта и подходящий американский двигатель, и пригодные к производству заводские мощности. Но что пошло не так?

Корни проблемы

После гражданской войны в Испании нашим конструкторам выкатили целый список претензий по поводу основного на тот момент в Красной армии танка Т-26. Военных совершенно не устраивала машина, пробиваемая в лоб и с обоих бортов с практически любого актуального расстояния даже малокалиберными пушками.

Сначала военные хотели колёсно-гусеничные броневагоны с башнями главного и вспомогательного калибров, телевизорами, дронами и письменным столом для комфортной работы сразу целого штаба на ходу.

Нет, глубокую модернизацию многобашенных Т-28 (и уж тем более Т-35) не предлагать, только новые танки. Хорошие!

Евгений Башин-Разумовский

Эксперт по историческим вопросамСобственно, Ленинград и Харьков были двумя основными центрами развития советского танководства. В Харькове всё естественным образом крутилось вокруг семейства колёсно-гусеничных БТ. В Ленинграде разрабатывали чисто гусеничные танки, но к концу 1930-х годов и лёгкий Т-26, и многобашенные машины — средний Т-28 и тяжёлый Т-35 — уже устарели.

Советская же промышленность на больше, чем средний тоннаж, противоснарядное бронирование и пушку немного получше соглашаться не торопилась. Естественным вариантом казалось развитие идей БТ в тяжёлую — хотя бы вдвое тяжелее оригинала — 23-25-тонную машину.

Финская война добила танки с противопульным бронированием и колёсным ходом окончательно. Те же БТ в бою не подтвердили кажущееся преимущество колёсного хода.

Точка расхождения

Могла ли работа над новой линейкой начаться раньше? Теоретически могла, но Ленинград не хотел бросать хорошо освоенный промышленностью Т-26. Эксперименты по его экранированию зашли в тупик из-за перегруженной ходовой и слабого двигателя. Получив дополнительную броню, и без того не очень шустрый танк превращался в неторопливую черепаху и начинал сыпаться. Напрашивалась 20-тонная машина, исходно имеющая более мощный двигатель, выносливую ходовую часть и серьёзное бронирование.

Требовалась сущая малость — вовремя похоронить возможность танка «разуться» и ехать на колёсах. И, собственно, линию танков БТ вместе с ней. Это даже не очень сложно. Альтернативы были. Если первые загадочные изделия, вроде Т-111 1938 года, специалисты вежливо называют «странными», то немного другие конструкции могли иметь будущее.

Антон Железняк

Эксперт по техническим и инженерным вопросамКолёсно-гусеничная схема была модной в 1930-е годы, когда танки стали учить бегать на длинные дистанции. Гусениц, которые выдерживали бы марши в сотни километров, ещё не было, и предполагалось, что танки будут экономить ресурс, перемещаясь по дорогам на колёсах, вновь «обувая» гусеницы уже перед вступлением в бой.

К середине тридцатых как минимум Франция уже выгуливала на учениях своих «толстолобиков», и РККА вполне могла завидовать гусеничным танкам с противоснарядным бронированием на вооружении французского империалистического агрессора. Пришлось, конечно, освоить новые сорта стали для литья прочных траков. Но их и без того нужно было массово осваивать.

Утяжеление проекта

Не пойди в итоге в серию танк Т-34 (что вполне реально: список его значимых недостатков занимал несколько страниц машинописного текста), его дорогу предстояло бы повторить любому аналогу. Для которого и двигатель бы до ума довели, и заводы бы нашли. Примерно те же самые и примерно в тех же количествах.

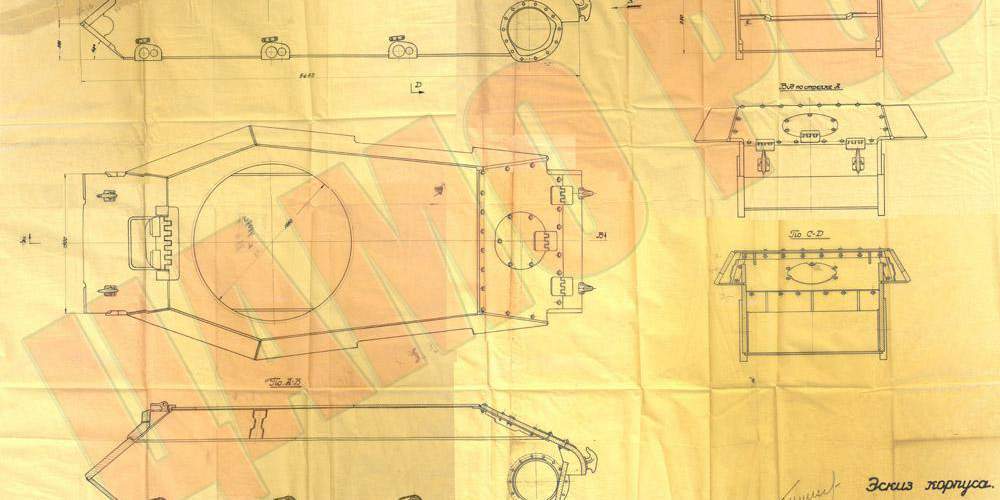

Технические работы 1943 и 1944 годов не ушли дальше кульманов, но велись. Альтернативная «тридцатьчетверке» машина увидела бы и рост калибра пушки от 76 до 85 мм, и появление самоходок на её базе.

Минимум двух — противотанковой, с относительно тяжёлым бронированием и 85-мм орудием в рубке; и с бронёй полегче, но со 122-мм гаубицей в такой же рубке. Что в докладе начальника бронетанкового управления Афонина, что в работах конструкторов Гудкова и Бушнева — отлично чувствуется жизнеспособная конструкция в явной традиции КБ завода № 174.

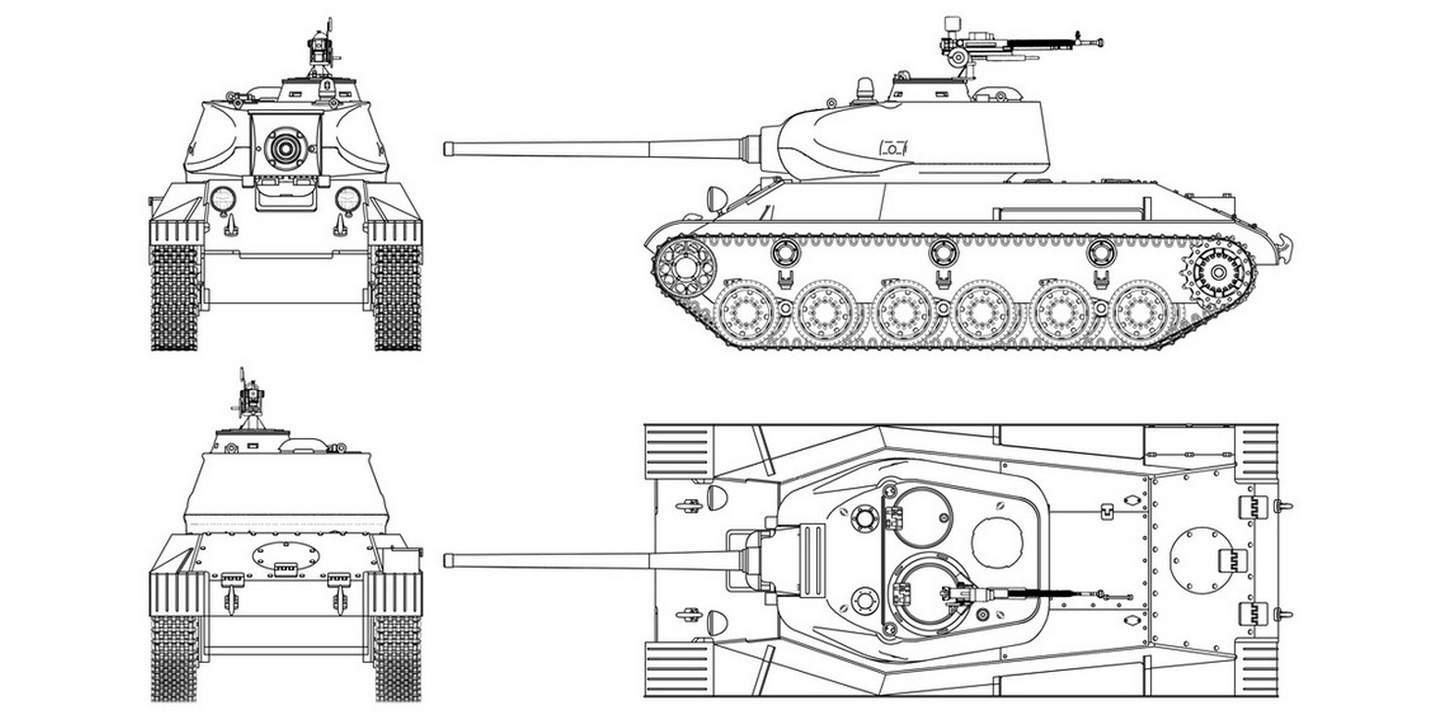

На современном чертеже Всеволода Мартыненко вероятный облик лёгкого танка с тяжёлым противоснарядным бронированием продиктован в основном следующим: делали бы его примерно те же самые люди на примерно тех же самых заводах. Но обманываться сходством не стоит. Это была бы совсем другая машина, с защищённостью чуть ли не вдвое лучше, чем у Т-34. На больших дистанциях она могла бы пережить даже попадание грозной «ахт-ахт» — 88-мм пушки, главного калибра немецких тяжёлых танков и самоходок.

К сожалению, эта альтернатива так и осталась безымянным проектом. Наличие в разработке — а потом и в серии — вполне реального Т-34-85 не дало ресурсов и возможности работать всерьёз над малоунифицированным с ним конкурентом.

Послевоенное развитие

Как ни странно, после войны чертежи подняли ещё раз. Уже летом 1945-го конструкторы теоретически обосновали 26-тонный лёгкий танк на той же базе, защищённый на уровне тяжёлых ИСов. Лоб предельного наклона, нижняя лобовая деталь толщиной 200 мм, 150-мм борта и 75-мм кормы. Башне предлагали упрочнить шкуру до 220 мм. Известен только индекс бронемашины — Т-64. И это, как и в случае с упомянутым выше Т-80, совсем не тот танк, который советская армия приняла на вооружение многими годами позднее.

Рассматривали его, тем не менее, достаточно серьёзно. На той же базе, в перспективе вооружения РККА начиная с осени 1945 года, предполагались и две хорошо защищённых самоходки. Одиночные попадания основных в то время противотанковых калибров их броню просто не пробивали бы… или рикошетили.

Слабые места альтернативы

Недостатки альтернативного танка были напрямую связаны с эпохой. Трудно обосновать дорогой и сложный переход к другой боевой технике, когда гремит большая война, а все промышленные мощности заняты выпуском уже проверенных на полях сражений образцов.

Командирскую башенку и приборы наблюдения, дававшие Т-50 реальное тактическое преимущество перед Т-34, даже толком ни разу не заказали. А создать нужный двигатель безрезультатно пытались несколько раз за войну. Получилось после — и он десятилетиями применялся на тех же ПТ‑76.

По мнению экспертов, ликвидировать работы с наследниками БТ как основными конкурентами ленинградской конструкторской школы имело смысл до 1937 года. Но тогда преимущества альтернативных вариантов на гусеничном ходу были ещё не очевидны.

В итоге честь стать основной бронемашиной Красной Армии, дойти до Берлина и войти в историю как лучший танк Второй мировой выпала именно наследнику БТ — легендарному Т-34.

Но всё равно, иногда крайне интересно представить, как всё могло бы сложиться, если бы…

источник: https://warhead.su/2018/03/19/vmesto-t34-tankovaya-alternativa-stalina