Третий Рим. Русский Флот в XVI–XVII веках. Часть IV. Флота и флотилии (1630-1653)

Третий Рим

Доброго времени суток, дорогие друзья!

В рамках альтернативы «Третий Рим» продолжаю серию статей по теме: «Русский Флот в XVI–XVII веках».

Третий Рим. Русский Флот в XVI–XVII веках. Часть III. Основы Русского Флота

Четвертая часть посвящена истории создания и корабельному составу Беломорской флотилии, Азовского и Балтийского флотов. Основой для описания событий и перечня кораблей послужили реальные факты из истории русского флота, оптимизированные в альтернативный вариант. При этом события, которые не происходят в связи с альтернативным ходом истории исключены из изложения событий, а внесенные изменения выделены темно-синим цветом. Изображения кораблей и их характеристики, с учетов прототипов из XVII века, будут опубликованы в следующей части. Источники финансирования и производство орудий для флота будут рассмотрены в отдельной теме. С нетерпением жду Ваших комментариев и рекомендаций.

Русский Флот в XVI–XVII веках

IV. Флота и флотилии (1630-1653)

Беломорская флотилия

Беломорская флотилия – первое регулярное объединение Русского Флота, созданное в 1632 году и предназначенное для обеспечения безопасности судоходства и ведения боевых действий в акваториях Баренцева и Белого морей, обороны устья реки Северная Двина, города и порта Архангельск, а с 1636 года также для усиления в случае необходимости Балтийского флота. При этом в военное время Белое море являлось для России единственным безопасным торговым путём в Западную Европу.

Основой для создания флотилии послужил отряд из четырех кораблей прибывший в 1624 году в Архангельск из Голландии под командованием капитана-командора Адриана де Рюйтера (нидерл. Adriaen de Ruyter), отца выдающегося голландского адмирала XVII века Микеля Адриансона де Рюйтера. Флагманским кораблем отряда был 40-пушечный флейт «Петр и Павел», построенный при личном участии Царевича Петра Дмитриевича, обучавшегося в Голландии под именем князя Петра Стародубского. Кроме того, в состав отряда входили 20-пушечные пинасы «Святой Георгий», «Святой Александр» и 12-пушечная яхта «Святая Елена». Корабли были куплены Царевичем Петром Дмитриевичем в Голландии, укомплектованы голландскими экипажами и ходили под голландским флагом, но на каждом корабле находился отряд русских морских стрельцов. В 1625-1630 годах корабли отряда сопровождали торговые суда от Архангельска до Кольского острога и обеспечивали безопасность судоходства в Баренцевом и Белом морях. По окончании срока действия договора голландские экипажи передали корабли подготовленным ими же русским командам. При этом благодаря «Закону о веротерпимости» 1621 года многие голландские офицеры и матросы пожелали принять русское подданство и поступить на русскую службу. Так командиром отряда был назначен капитан пинаса «Святой Георгий» Андрис Корнелисзон де Витт (нидерл. Andris Corneliszoon de With), младший брат будущего голландского адмирала Витте Корнелисзона де Витта, перешедший в православную веру и получивший чин капитана-командора. В торжественной обстановке голландские флаги на кораблях были спущены и подняты русские военно-морские флаги. Таким образом, отряд фрегатов стал первым соединением будущей флотилии. В мае 1732 года отряд фрегатов пополнился только построенными 22-пушечными (18 6-фунтовых и 4 3-фунтовых пушки) пинасами «Святой Николай», «Святой Марк» и «Святой Илья», проект которых был разработан на основе первого русского корабля – пинаса «Орёл».

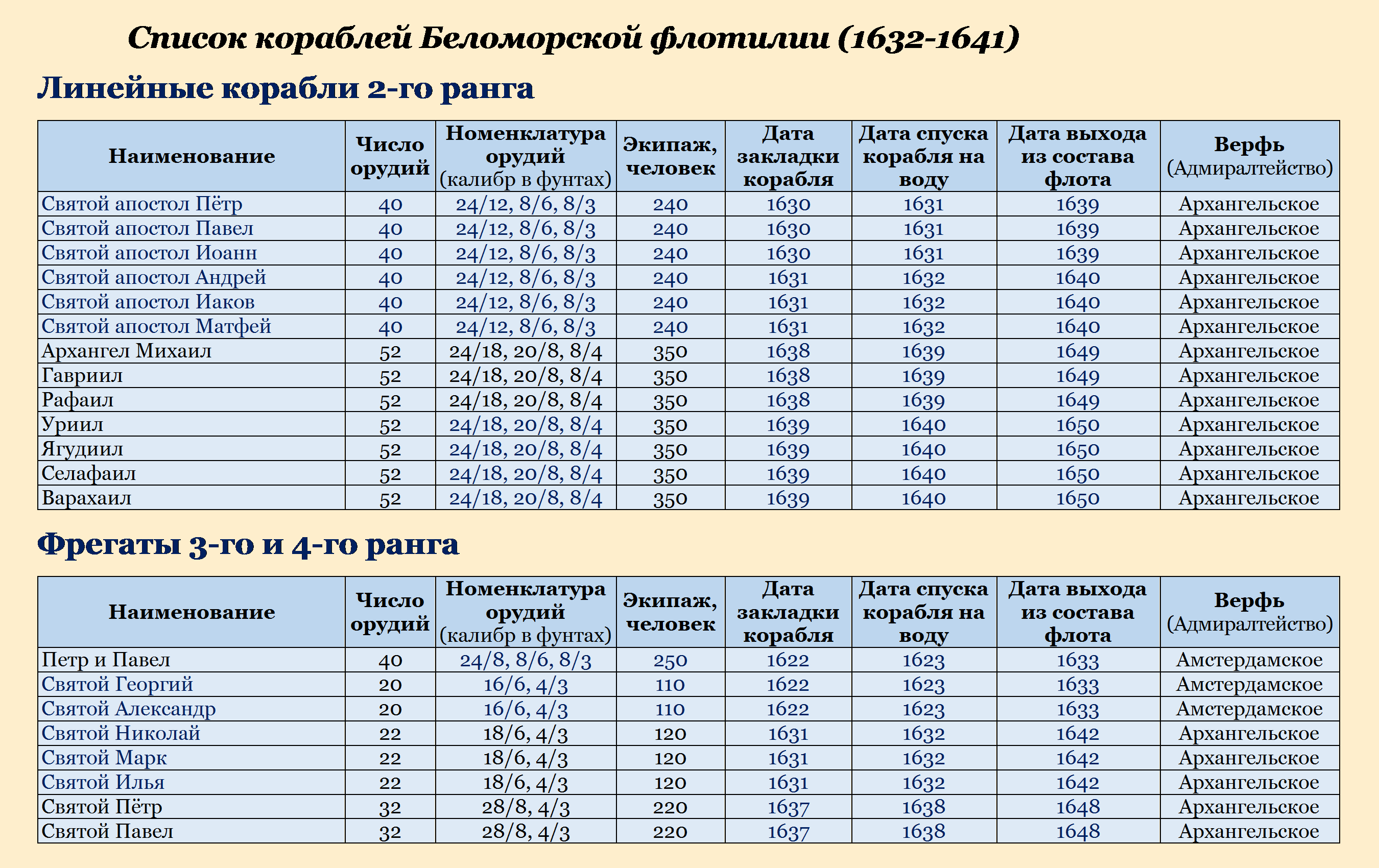

В 1630-1632 годах по проекту, который стал дальнейшим развитием галеона «Полярная звезда», построили 6 трехмачтовых галеонов («Святой апостол Пётр», «Святой апостол Павел», «Святой апостол Иоанн», «Святой апостол Андрей», «Святой апостол Иаков», «Святой апостол Матфей») вооруженных 40 пушками (24 12-фунтовых, 8 6-фунтовых и 8 3-фунтовых), составивших отряд линейных кораблей. Командиром отряда с присвоением чина капитана-командора был назначен Пётр Петрович Головин, по настоянию своего отца боярина Петра Петровича Меньшого Головина, пошедший служить в Морскую Стражу на Каспийском море и получивший под командование шняву «Беркут».

Отряд линейных кораблей, наряду с отрядом фрегатов и отрядом Морской Стражи и составили первое регулярное объдинение Русского Флота – Беломорскую флотилию, командовать которой был поставлен Архангельский воевода стольник Василий Матвеевич Апраксин, получивший чин капитан-командора. На кораблях флотилии отправлялись в свое первое плавание будущие мореплаватели – кадеты Морской академии. Капитаны кораблей вдали от взглядов своих возможных неприятелей, шведов и поляков, отрабатывали престроения и маневры в море, таким образом флотилия стала настоящей школой будущих флотоводцев.

В 1638 году в состав флотилии включены два 32-пушечных фрегата «Святой Пётр» и «Святой Павел» (28 8-фунтовых и 4 3-фунтовых пушки).

Всего на 1 января 1639 года в составе флотилии числилось 6 линейных кораблей 3-го ранга («Святой апостол Пётр», «Святой апостол Павел», «Святой апостол Иоанн», «Святой апостол Андрей», «Святой апостол Иаков», «Святой апостол Матфей»), 8 фрегатов 4-го ранга (40-пушечный «Петр и Павел», 20-пушечные «Святой Георгий», «Святой Александр», 22-пушечные «Святой Николай», «Святой Марк» и «Святой Илья», 32-пушечные «Святой Пётр» и «Святой Павел») и несколько малых кораблей и вспомогательных судов.

В 1639-1641 году в состав флотилии вошли семь 52-пушечных линейных кораблей («Архангел Михаил», «Гавриил», «Варахаил», «Селафаил», «Рафаил», «Уриил», «Ягудиил»), которые в составе эскадры убыли на Балтийское море.

Азовский флот

Азовский флот – объединение Русского Флота, первый из флотов, созданных в Русском Царстве в 1635 году. Предназначен для ведения боевых действий в акваториях Азовского и Черного морей против морских сил Османской империи.

Несмотря на то, что все внимание Главного адмиральца Русского Царства Царевича Петра Дмитриевича было обращено на создание флота в Балтийском море и к 1632 году для этого были созданы все условия, военно-политическая обстановка потребовала перенести усилия на совершенно другой морской театр венных действий – Азовское море. С началом в 1632 году войны с Крымским ханством царем Дмитрием Михайловичем принято решение нанести сокрушительное поражение Крымскому ханству и раз и навсегда обезопасить русское государство с юга. Особое значение достижение этой цели приобретало в предверии будущей войны с Речью Посполитой, победа в которой являлась главной идеей царствования Дмитрия Михайловича.

Для достижения стратегической цели войны требовалось овладеть крепостью Азов и другими крепостями на подступах к Крыму, а затем вторгнуться на территорию самого Крымского полуострова. В свою очередь выполнение этих задач было невозможно без содействия флота в Азовском и Черном морях, так как турецкие корабли, доставляя в осаждённую с берега крепость Азов подкрепление и запасы, делали осаду бессмысленной, а овладение Крымом с его крепостями – невозможным.

Флот Османской империи в первой половине XVII века состоял из 46 кораблей (40 галер и 6 мавн), экипажи которых составляли 15 800 человек, примерно две трети (10 500) из которых были гребцами, а остальные (5300) бойцами. В XVII веке османский флот начал регулярно выходить в Атлантический океан. В 1617 году турки захватили остров Порту-Санту в архипелаге Мадейра, после чего совершили набеги на Суссекс, Плимут, Девон, Корнуолл и другие местности Западной Англии в августе 1625 года. В 1627 году османская эскадра вместе с берберскими пиратами под командованием Мурат Рейс-младшего захватила остров Ланди в Бристольском заливе, который на протяжении следующих пяти лет стал основной базой для каперских операции османов в Северной Атлантике. Отсюда они совершили рейды на Шетландские и Фарерские острова, побережье Дании и Норвегии, рейд в Исландию и архипелаг Вестманнаэйар. В 1627-1631 году та же эскадра совершила рейд на побережье Ирландии и Швеции. Чёрное море и в это время оставалось «внутренним турецким озером». На протяжении более чем ста лет османское военно-морское господство на Чёрном море основывалось на том, что турки контролировали черноморские проливы и дельту Дуная, из-за чего не одно из государств в регионе не могло создать здесь эффективных военно-морских сил, а также на фактическом отсутствии пиратства на этом море. Но начиная с середины XVI века ситуация стала меняться. Османская империя начала испытывать частые морские набеги запорожских казаков. Казаки строили гребные лодки, называемые «чайками», которые вмещали до 70 бойцов и оснащались 4–6 фальконетами. Их преимуществами перед турецкими галерами были небольшой размер и низкая посадка в воде, что затрудняло их обнаружение и повышало манёвренность. В начале XVII века казаки могли собирать флотилии, доходящие до 300 чаек и совершать набеги по всему побережью Чёрного моря. Так, известны набеги казацких чаек на такие крупные города как Кафа, Варна, Трабзон, и даже пригороды Константинополя.

27 ноября 1633 года был объявлен царский указ о предстоящем походе против турок и татар. Таким образом, в 1633 году[1] в связи с подготовкой к военным действиям против Османской империи возникла необходимость в строительстве регулярного русского военно-морского флота в Азовском море.

30 ноября 1633 года Царевич Пётр Дмитриевич писал из Москвы Архангельскому воеводе стольнику Василию Матвеевичу Апраксину:

«Моим отцом, Царем Дмитрием Михайловичем и Государевым Советом указано мне к будущей войне делать галеи, для чего удобно мне быть шхип-тимерманам всем от вас сюды, понеже они сие зимнее время туне будут препровождать, а здесь в то время могут тем временем великую пользу к войне учинить, а кормы и за труды заплата будет довольная и ко времени отшествия кораблей возвращены будут без задержания, и тем их обнадежь и подводы дай и на дорогу корм, также и иноземцы, которые отсель об оных, кроме темерманов будут писать, тоже подводы и корм, а именно: юнг и штирману и сколь скоро возможно пришли сюда».

В 1632 году по приказу Царевича Петра Дмитриевича в Голландской республике была заказана 32 вёсельная галера, части которой со всеми принадлежностями должны были доставить в Архангельск в следующем году, которая должна была стать моделью для постройки 22 подобных ей галер для галерного флота на Балтийском море. Назначение этой галеры изменили политические обстоятельства. В июле 1633 года во время приготовления к военным действиям Царевич Пётр получил сообщение из Москвы, что галера из Голландской республики собрана и отправлена в Архангельск. После того, как галера водным путём была доставлена в Вологду, её на двадцати дровнях перевезли в Москву.

Для исполнения «государева наказа» село Преображенское было превращено в верфь, на которой к концу февраля 1634 года были срублены из сырого замёрзшего дерева части 22 галер и 4 брандеров. Образцом для строительства галер служила доставленная в Москву голландская галера. На Преображенской верфи работали преображенские и семёновские солдаты, бывшие нижегородские судостроители и моряки. Кроме того, в Преображенское были доставлены плотники из разных городов русского государства. Строителями галер были вологодский мастер Иван Осин с 24 помощниками, нижегородский мастер Иван Яковлев с 8 помощниками и другие. Кроме русских на верфи работали и иностранные плотники, которые прибыли в Преображенское из Архангельска согласно указаниям царя, которые содержались в присланном им письме, а также из Москвы. Почти сразу после отъезда Царевича Петра из Москвы началось отправление кораблей в Воронеж. Каждая галера отправлялась в сопровождении командира и команды.

В это время в Воронеже, Козлове, Добром и Сокольске было приказано с помощью жителей Белгородского воеводства к началу весеннего половодья построить для военного похода к Азову 1 300 стругов (их длина должна была быть 12-17 сажень, а ширина – 2,5-3,5 сажень), 300 лодок, 100 плотов и заготовить разных инструментов, густой и жидкой смолы, лесных запасов для строительства каторг и галеасов. На постройку указанного числа стругов было назначено около 26 тысяч человек, причём на каждый струг в некоторых местах приходилось по 28 человек, в других же – только по 17 (в действительности же это число было меньше, потому что в одном Добром оказалось неявившихся на работы – 1 229 человек, бежавших с работы, во время дороги и сдачи стругов в Воронеже – 1 878 человек, больных – 127, умерших – 17)[2].

Припасы для флота заготавливались в Воронеже. Тем не менее их не хватало, и поэтому пиловальная мельница в Преображенском работала «день и ночь», что позволяло отправлять доски в Воронеж без задержек. Так же в Преображенском делали канаты, которые тоже увозили на воронежскую верфь. Железо для строительства кораблей брали с частных заводов, так как не было времени на его покупку. Для этого был издан указ, предписывающий осмотреть все «железные заводы» в Воронежском уезде и найденное железо отправить в Воронеж. При строительстве кораблей на воронежской верфи выяснилось, что в Воронежском уезде нет ясеневого и вязового леса, пригодного для изготовления галерных вёсел. Поэтому необходимый материал доставлялся в Воронеж «в числе 3 000 деревьев» из Тульского и Веневского уездов.

Царевич Пётр принимал личное участие в строительстве кораблей. Одним из его помощников был боярин Стрешнев Василий Иванович. Будучи главой Оружейного приказа он отвечал за литье корабельных пушек и вооружение кораблей и их команд, а также изготовление флагов и вымпелов. Второй адмиралец стольник Окунев Иван Андреевич занимался наймом плотников, заготовкой пеньки, железа, смолы, снастей и другими инженерными работами до прибытия флота к Азову. Постройкой галеасов, а затем галеонов (линейных кораблей) на Воронежской верфи руководил потомственный русский кораблестроитель и мореход Петр Федорович Амосов, ранее бывший распорядителем постройки первого российского корабля, пинаса «Орёл».

Для централизованного управления строительством кораблей в Воронеже и на реках Воронеж и Дон в 1634 году создаётся Воронежский адмиралтейский приказ (Воронежское адмиралтейство). Его руководителем по представлению Царевича Петра был назначен Архангельский воевода стольник Василияй Матвеевич Апраксин.

Сильные дожди в первой половине марта, и затем очень холодная погода замедляли работу. С начала апреля на реке Воронеж завершалось также и строительство стругов. 2 апреля в Воронеже торжественно были спущены на воду три галеры: «Принципиум», «Диана» и «Аврора».

7 апреля погода вновь испортилась. Поэтому остальные галеры спускали позже. Галера голландской постройки «Виктория» оставалась на берегу и только 17 апреля была спущена на воду. Корабль «Апостол Пётр» спустили 26 апреля, «Апостол Павел» – 30 апреля 1634 года.

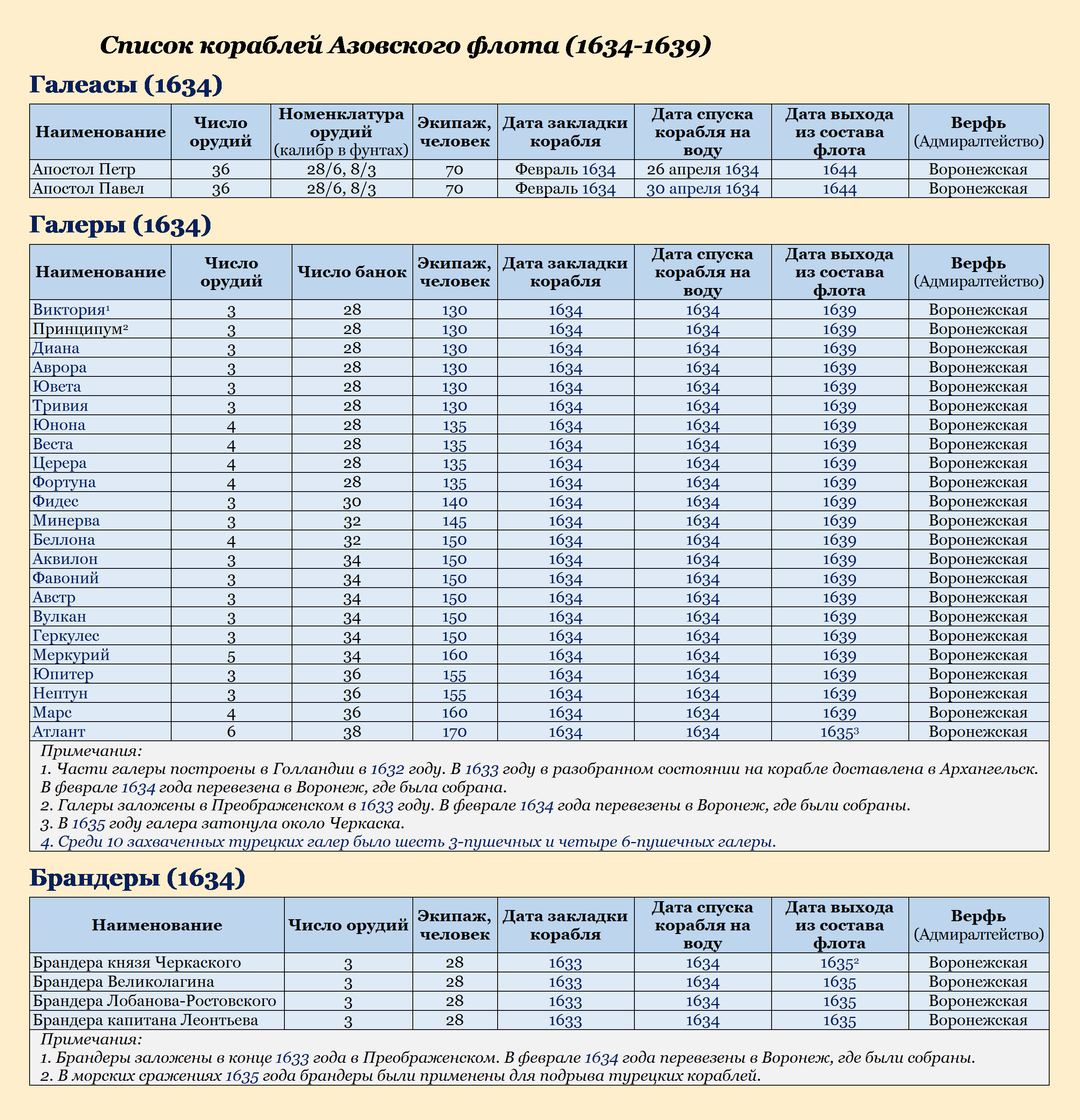

К началу похода, в состав флотилии под командованием Царевича Петра входили 2 36-пушечных галеаса «Апостол Пётр I» и «Апостол Павел», 23 галеры, 4 брандера, 1300 стругов, морских лодок и плотов. 23 апреля первый эшелон из 110 транспортных судов с войсками и грузом начал начали спускаться к Азову. Первый отряд 8 галер выступил под командованием командира галеры «Принципиум» Царевича Петра, 4 мая отправился и отряд из 7 галер капитана-командора Роберта Батлера, 10 мая – отряд из 7 галер под командованием капитана-командора Вернера Энгельгардта, а 17 мая – отряд из 1 галеры 2 галеасов и 4 брандер капитана-командора Антуана де Левеля. Многие суда, в том числе и галеасы «Апостол Петр» и «Апостол Павел» в момент отплытия не были еще окончательно отделаны, и в пути на них день и ночь производились работы, а поэтому с отрядами боевых кораблей шли струги с лесными материалами, канатами, смолой, конопатью и другими материалами.

В первые дни суда и корабли шли под парусами почти безостановочно. Во время похода на галере «Принципиум» Царевичем Пётром были разработаны 15 правил, определивших порядок службы на галерах, сигнализации, постановки на якорь, плавания в походном строю, дисциплину и ведения морского боя. 8 мая Царевич Пётр издал «Указ по галерам»:

«1. Егда начальник каравана похочет якорь бросить в день, тогда трижды из пушки выстрелит, вскоре один по одному, и тогда прочие капитаны должны пришед к первой каторге (галере) в таком расстоянии якорь бросить, чтоб друг друга не повредить, а далеко друг от друга отнюдь не ставиться, под наказанием за всякую вину рубль.

2. Если ночью такожде похочет бросить якорь, тогда, при вышеописанных трех выстрелах, на грот машт фонарь поставить и тогда прочие капитаны против первыя статьи должны учинить под таким же запрещением.

3. Если начальник караванный похочет в день якорь вынуть и в путь свой итти, тогда лазоревое знамя вместо обыклого да поставит, без стрельбы, при барабанном ударении, и тогда караван весь должен якори свои тотчас выняв и за начальником итти под наказанием 1-й статьи.

4. Если ночью похочет такожде якорь вынять, тогда при барабанном же ударении, на фок машт фонарь с огнем да поставит без стрельбы же, под пенею 1-й статьи.

5. Под великим запрещением повелеваем в шествии друг друга не отставать и в своих местах плыть как в парусах, так и веслах, понеже к общей пользе в том много надлежит, под наказанием против 14-й статьи.

6. Когда начальник караванный увидит или уведает неприятеля, тогда красное знамя поставит вместо обыклого знамя и одинова из пушки да выстрелит и то видя прочие капитаны должны тотчас к бою готовыми быть, и если увидят своих людей на берегах или суды какия, должны им о том тотчас сказать, чтобы были опасны, а если их солдаты тотчас взять их к себе на каторгу под запрещением смерти.

7. Если начальник караванный похочет, плывучи позвать к себе всех капитанов для какого дела, тогда белое знамя вместо обыклого да поставит и дважды из пушек редко да выстрелит; тогда должны тотчас все капитаны к начальнику своему съехаться, не отговаривался ничем.

8. Если, стоя на якоре, похочет позвать, тогда белое знамя вместо обыклого да поставит, без стрельбы, и тогда должны прочие капитаны учинить против 7-й статьи.

9. Если который капитан какие вести услышит или уведает про не-приятеля, или иное какое нужное дело, тогда тотчас должен о том при-слать к начальнику своему; а буде за скорым шествием возвестить не может, тогда трижды из пушек часто один по одному да выстрелит, при барабанном ударении, а если ночью, сверх оной стрельбы и барабана фонарь на машт да поставит.

10. Если, от чего боже сохрани, кому в шествии, в стоянии или в бою какой придет бедоносный случай, тогда оному обыкновенное знамя из каютного окна на ту сторону выставить и дважды выстрелить; а если ночью, вместо знамени при 2-х выстрелах фонарь к фок-ванте привязать, и то видя должны близь шествующие оной страждущей га¬лере помогать; а если в бою, тогда только одна галера при ней должна остаться, а прочим несмотря на то исполнять дело свое, под наказанием смерти.

11. Если адмирал похочет во время боя чтоб товарища его шквандрона на неприятеля ударила, тогда красное знамя на фок-рей да поставит и тогда должен товарищ его тотчас ударить на неприятеля.

12. А если всему каравану велит удариться на неприятеля, тогда красное знамя с грот-реи да поставит.

13. А если похочет адмирал, чтоб все от бою престали и к своим местам возвратились, тогда красное знамя с грот-реи ствернув да спустит и тогда должны все от бою престать и к своему начальнику возвратиться; разве кто подлинно узнает, что неприятеля достичь и поиск над ним или взять его может и тому гонителю обыкновенное знамя с грот-реи да спустить, в знак своему начальнику, что он то учинить может; однако к ночи без отговорки в свое место поворотиться должен.

14. Егда вице-адмирал похочет, чтоб все галеры в своих шквандронах стали, как они написаны, тогда обыкновенное знамя с конца верхнего грот-реи да спустит и тогда должны все тотчас в свои места стать, под оплачением за всякое преступление 3 рубли.

15. А если в бою кто товарища своего покинет, или не в своем месте пойдет, такова наказать смертью, разве законная причина к тому его привела.

Писан на галере «Принципиум», 1634 года мая в 8 день»

15 мая первый отряд галер подошёл к Черкасску, куда пришёл и авангард Русского Войска (войска шли на судах и сушей). Казачья разведка сообщила, что у Азова стоят несколько вражеских кораблей (как выяснилось 20 мая их было 13). 16 мая Азов 1634 года был осаждён.

Первая победа на море была одержана донскими казаками. 20 мая казаки на своих лодках внезапной атакой захватили 12 транспортных судов (тунбасов) из 24. Воспользовавшись первым успехом, в ночь на 21 мая казаки смогли подойти к турецкой эскадре. В эскадре турков началась паника. Два корабля не успели поднять паруса, и один из них был сожжен казаками, а другой уничтожили сами турки. В то время, когда одни лодки расправлялись с кораблями, другие погнались за полугалерами, чайками и другими мелкими судами, бывшими при турецком флоте. 10 полугалер и 10 чаек казаки загнали к берегу на мель и здесь, по пояс в воде, атаковали их, зажгли суда, а турок порубили. Турки потеряли 2000 человек, один их начальник и 300 янычаров были взяты в плен. 70 пушек, много снарядов, оружия, пороха, съестных припасов, 50 000 червонцев и на 4000 человек сукна досталось царю. Деньги и сукно Царевич Пётр отдал казакам[3].

27 мая русская флотилия вышла в Азовское море и отрезала крепость от источников снабжения через море. Русские корабли заняли позиции поперёк Азовского залива. 14 июня на горизонте показался турецкий флот в составе шести кораблей и семнадцати галер. На этих судах находилось до 4000 воинов, присланных в помощь азовскому гарнизону. Турецкий адмирал, заметив русские суда, немедленно приказал флоту остановиться и в течение последующих суток ничего не предпринимал.

Окрыленный успехом донских казаков в бою 21 мая Царевич Петр принял решение на заре 15 июня 1634 года (в день памяти Благоверного князя Сербского Лазаря, сложившего голову в 1389 году в битве с турецким султаном Мурадом I на Косовом поле) атаковать турецкую эскадру. Благодаря внезапности нападения русским удалось застать турок врасплох. Турецкие корабли не успели поднять паруса и изготовиться к бою. Из шести турецких кораблей четыре было захвачено, а два потоплено, из семнадцати галер – десять захвачено и семь созжено или потоплено. Потери турок сотавили до трех тысяч пленными и до двух тысяч убитыми и утонувшими. В следствии поражения в дальнейшем турецкий флот уже не предпринимал более никаких действий, чтобы спасти крепость.

В кампанию 1635 года флот, пополненный новыми многопушечными кораблями, обеспечил высадку десанта и овладение территорией Крымского полуострова, а также приморскими крепостями Керч, Кафа, Судак и Гезлев. Русские моряки нанесли поражения турецкуму флоту в сражениях у мыса Ак-Бурун, Кафы (Феодосии) и у мыса Херсонес.

Азовская кампания на практике продемонстрировала важность артиллерии и флота для ведения войны. Она явилась заметным примером успешного взаимодействия флота и сухопутных войск при осаде приморской крепости. Несмотря на успех, по завершении кампании стала очевидна незавершённость достигнутых результатов: без овладения Крымом или, по крайней мере, Керчью выход в Чёрное море был по-прежнему невозможен. Необходимо было продолжать строительство флота и обеспечить страну специалистами, способными построить современные морские суда.

Еще 20 (30) октября 1634 года Боярская Дума провозглашает «Корабли сделать со всею готовностию и с пушками и с мелким ружьем, как им быть к войне, к 7145-му году (1636)[4] к апрелю…».

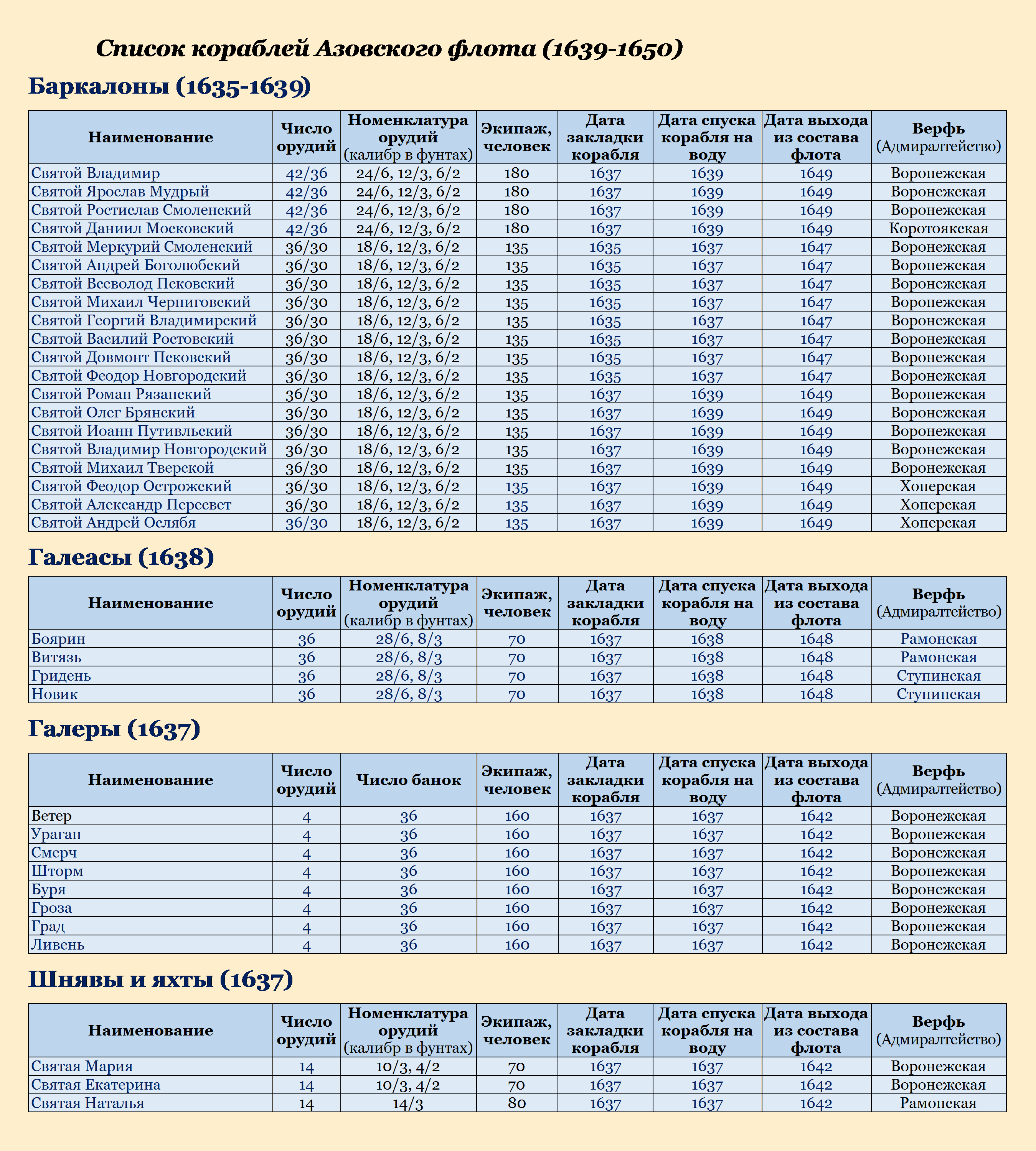

Кораблестроительная программа предусматривала строительство для Азовского флота 4 больших (40-пушечных) и 16 малых (20-пушечных) баркалонов и 6 галеасов (в ходе строительства было несколько увеличено количество орудий в сравнении с первоначальными росписями).

Предстоящее строительство требовало огромных средств. Только расходы на постройку одного большого корабля определялись в крупную по тому времени сумму – 10 тысяч рублей. Для кораблей нужны были в большом количестве пушки, порох, снаряжение, обмундирование для экипажей. Требовались значительные расходы на постройку верфей, пристаней, освоение и расширение предприятий, обеспечивающих судостроение железом, тросами, парусиной, краской, смолой, паклей и другими запасами. Это накладывало непомерный груз на государственный бюджет.

Кроме того, с большим трудом шло комплектование строительных артелей. Особенно тяжело было с набором плотников. Только для постройки одного корабля требовалось свыше 60 плотников, 4 кузнеца, одни столяр, живописец, а также иноземные специалисты – мастер и два подмастерья. Немалые трудности возникли при заготовке материалов. Для каждого судна требовалось более 20 тысяч железных гвоздей, 5 якорей, 1350 кусков парусиновых полотен, около 200 ружей и 50 пушек. У Адмиралтейского приказа недоставало начальных людей, чтоб организовать столь многочисленное строительство.

4 (14) ноября 1634 года, опять-таки по настоянию Царевича Петра, Боярская дума принимает второе решение: о создании дворянских, монастырских и гостинных «кумпанств» (компаний), на которые возлагались задачи постройки и полного оснащения кораблей и судов. Введение корабельной повинности было враждебно встречено со стороны многих землевладельцев и купцов, готовых откупиться от этой обязанности, а не обременять себя организацией кораблестроительных работ. Но царь жестко требовал выполнения этого решения и сурово наказывал виновных, лишал их земли и подвергал ссылке в отдаленные края. К началу 1635 года было создано 52 «кумпанства». В течение года они должны были построить по одному кораблю и обеспечить его всем необходимым. В январе 1635 года «кумпанствам» выделили в государственных рощах лесные участки, где они должны были заготовить и за свой счет доставить к месту постройки кораблей и судов необходимое количество леса, а только для одного корабля требовалось 1400–1500 дубовых и сосновых стволов.

Всего в 1635-1641 годах при помощи «кумпанств» были построены 124 различных судна, в том числе 20 баркалонов (фрегатов 3-го ранга) и 4 галеаса (фрегата 4-го ранга)[5].

До 1635 года существовала путаница в морской терминологии, в основном, названия использовались произвольно, бессистемно. Корабли, построенные в это время, именовались галеасами, фрегаты – баркалонами, а галеры – каторгами и фуркатами. Так в письме от 23 марта Царевич Пётр пишет: «… галеры и иные суда по указу вашему строятся. Да ныне зачали делать на прошлых неделях два галеаса».

Как ни было трудно, весной 1635 года кораблестроительные работы развернулись в полном объеме. Как и год назад, в Воронеж и другие места судостроения стекались тысячи людей со всех сторон России; сюда же непрерывным потоком, шли материалы. Масштабы кораблестроения возрастали. Строились не гребные галеры с несколькими пушками на борту, а довольно большие для того времени трехмачтовые парусные корабли, вооруженные 36–42 орудиями каждый. Воронеж стал подлинной «колыбелью русского флота».

Несмотря на большое количество одновременно строящихся кораблей за счет сбора лучших мастеров Нижегородской и Соломбальской (Архангельского Адмиралтейства) верфей, которые временно приостановили постройку кораблей, а также привлечения большого количества знающих иноземных корабелов и плотников, как принявших русское подданство, так и специально выписанных из-за границы за хорошее жалование, а также благодаря строгому контролю со стороны адмиралтейских чинов, удалось добиться высокого качества строительства кораблей.

Корабли строились строго по утвержденным проектам (42-пушечный и 36-пушечный баркалоны, 36-пушечный галеас), что упрощало и ускоряло заготовку деталей на «пиловальных мельницах».

Конструкция кораблей, построенных в военное время, за исключением флагманских (галеры «Принципиум», «Диана» и «Аврора», галеасы «Апостол Пётр» и «Апостол Павел», баркалон «Святой Равноапостольный князь Владимир» и галеон «Святой апостол Андрей Первозванный») включала только функциональные элементы, так они не имели балконов, балюстрад, носовых фигур и других украшений из резного дерева, характерных для кораблей того времени, в том числе уже построенных в русском государстве ранее.

Пушки для кораблей, якоря и другие необходимые для строительства кораблей изделия отливались на только что возведенных Тульских, Каширских и Липских заводах[6]. При этом для уменьшения осадки больших кораблей при прохождении их реками Воронеж и Дон пушки доставлялись и устанавливались на них непосредственно в Азове.

Но наиболее важным было решение вопроса с комплектованием большого количества кораблей командами. Для этого в Воронеж были переведена половина экипажей кораблей Беломорской, Ладожской и Каспийской флотилий, на военную службу были призваны русские моряки Русско-голандской кампании (более 40 судов), а также мореходы практически всех частных купеческих судов (достигших сотни). Кроме того, на русскую службу были приняты «иноземные» матросы и офицеры, а также греки, ходившие на рыболовных и торговых судах в Азовском и Черном морях. Формирование и обучение экипажей было начато еще в ходе строительства кораблей, при этом будущие матросы оказывали помощь в постройке своего корабля. Далее обучение продолжалось после спуска корабля на воду и завершения его постройки. Затем корабли совершали одиночные выходы в море вблизи азовского берега. И только потом корабль вводился в состав флота.

Чтобы расширить позиции на берегах Азовского моря и более успешно действовать против Крыма и Турции, нужно было создать хорошую базу для флота. Кроме того, Азов не мог являться полноценной гаванью, так как устье Дона имеет много мелей, и суда в то время могли проходить его только при встречных ветрах, гнавших воду в донское устье. Царевич Петр лично обследовал побережье Азовского моря с целью выбора мест для баз. Местом для устройства будущей гавани Петр избрал Таганрог, где в 1636 году был основан город и порт.

В 1635 году после заключения Бахчисарайского мирного договора и присоединения Азова к Русскому Царству усиление Азовского флота продолжено для того, чтобы не допустить нового военного конфликта с Османской империей и тем самым при военном столкновении с Польшей или Швецией предотвратить войну на два фронта. Положения Бахчисарайского мира разрешали русским купцам доставлять товары на своих судах и вести торговлю в Кафе (Феодосии), Судаке, Констанце, Варне, Бургасе и даже Константинополе, что позволило в 1636 году создать «Южнорусскую торговую компанию» с местом стоянки судов в Азове и Таганроге, во флотилию которой были включены транспортные суда, построенные «кумпанствами» в 1635-1639 годах. Всего к 1639 году флотилия компании насчитывала до 30 флейтов и десятки других небольших торговых судов.

В 1639 году галеры, построенные в военное время (в 1634 году), были выведены из состава флота и заменены более современными кораблями, построенными по всем правилам из заблаговременно заготовленного дерева с высоким качеством работ.

Всего на 1 сентября 1639 года в составе Азовского флота числилось 34 корабля (без учета транспортных судов), в том числе 4 42-пушечных и 16 36-пушечных баркалонов, 6 36-пушечных галеасов, 8 галер. Кроме того, с началом военных действий в состав флота могли быть введены 30 вооруженных флейтов. Флот был разделен на четыре бригады кораблей-баркалонов (по 5 вымпелов), бригаду галеасов (6 вымпелов) и бригаду галер (8 вымпелов). Для посыльной службы при эскадре имелось 3 шнявы.

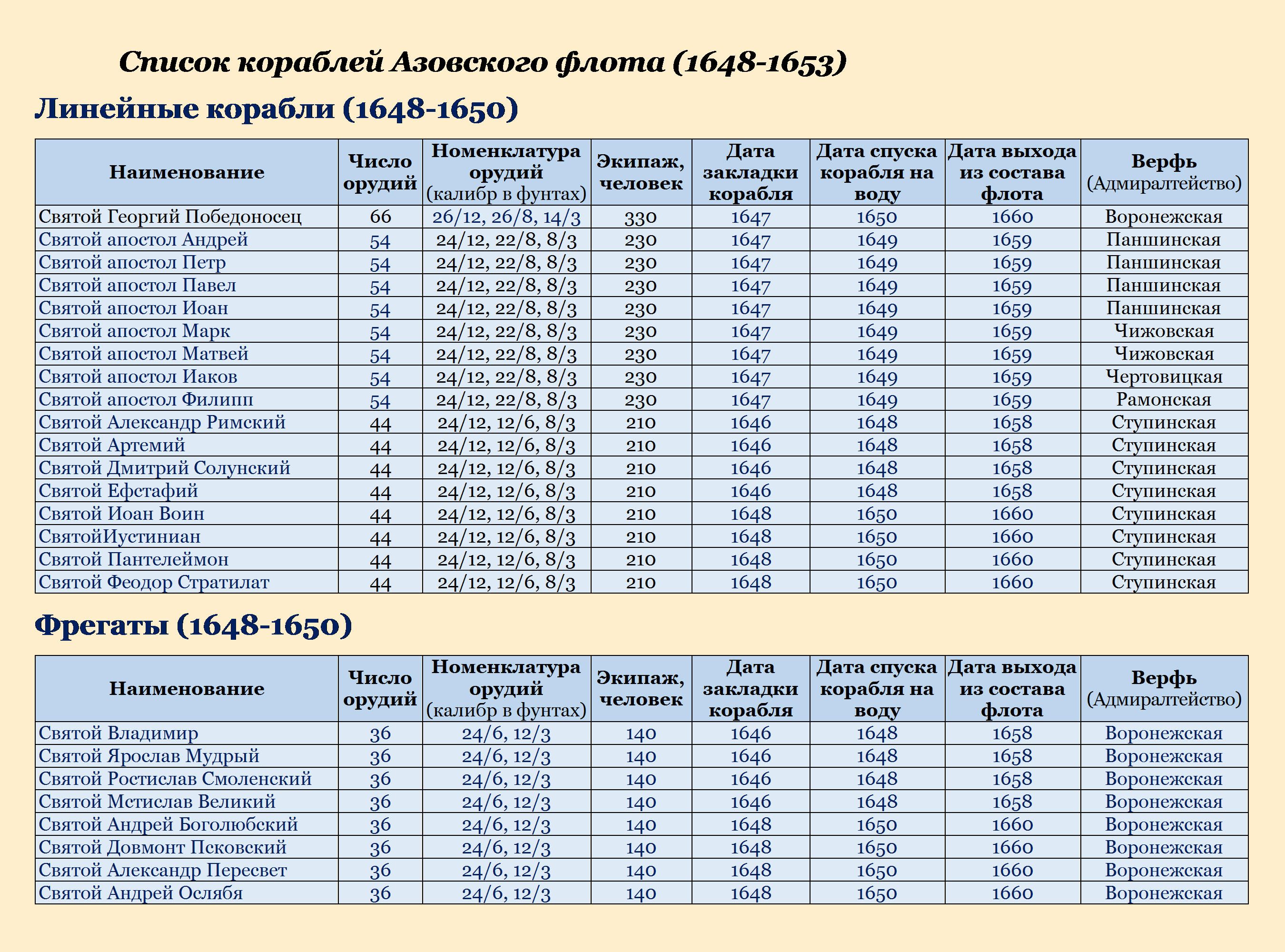

Но в 1650 году истекал срок действия Бахчисарайского мирного договора 1635 года, что создавало возможность новой войны с Османской империей, правящая элита которой жаждала реванша за поражение в русско-турецкой войне 1632-1635 годов и возвращения утраченных территорий. Поэтому в 1645 году была принята вторая кораблестроительная программа для Азовского флота, которая предусматривала строительство в 1645-1650 годах одного флагманского 66-пушечного линейного корабля 1-го ранга, восьми 54-пушечных, восьми 44-пушечных линейных кораблей 2-го ранга и восьми 36-пушечных фрегатов 3-го ранга. Таким образом, к 1 января 1650 года в составе Азовского флота числилось 25 кораблей, в том числе 17 линейных кораблей (1 66-пушечный, 8 54-пушечных, 8 44-пушечных) и 8 фрегатов.

По рассписанию 1650 года Азовский флот был разделен на две эскадры:

первая эскадра – для линейного боя в составе 17 линейных кораблей и 8 фрегатов, флагманский 66-пушечный корабль;

первая дивизия (авангард) – бригада линейных корабелй (четыре 44-пушечных линейных корабля) и бригада фрегатов (четыре 36-пушечных фрегата);

вторая дивизия (кордебаталия) – две бригады линейных кораблей (восемь 54-пушечных кораблей);

третья дивизия (арьергард) – бригада линейных корабелй (четыре 44-пушечных линейных корабля) и бригада фрегатов (четыре 36-пушечных фрегата).

вторая эскадра (резервная), в которую должны были войти все вооруженные торговые суда (около 50 судов типа флейт), предназначалась для разведывательной и блокадной службы.

В 1650-1653 годах Азовский флот принял активное участие в русско-турецкой войне.

Продолжение следует…

Балтийский флот

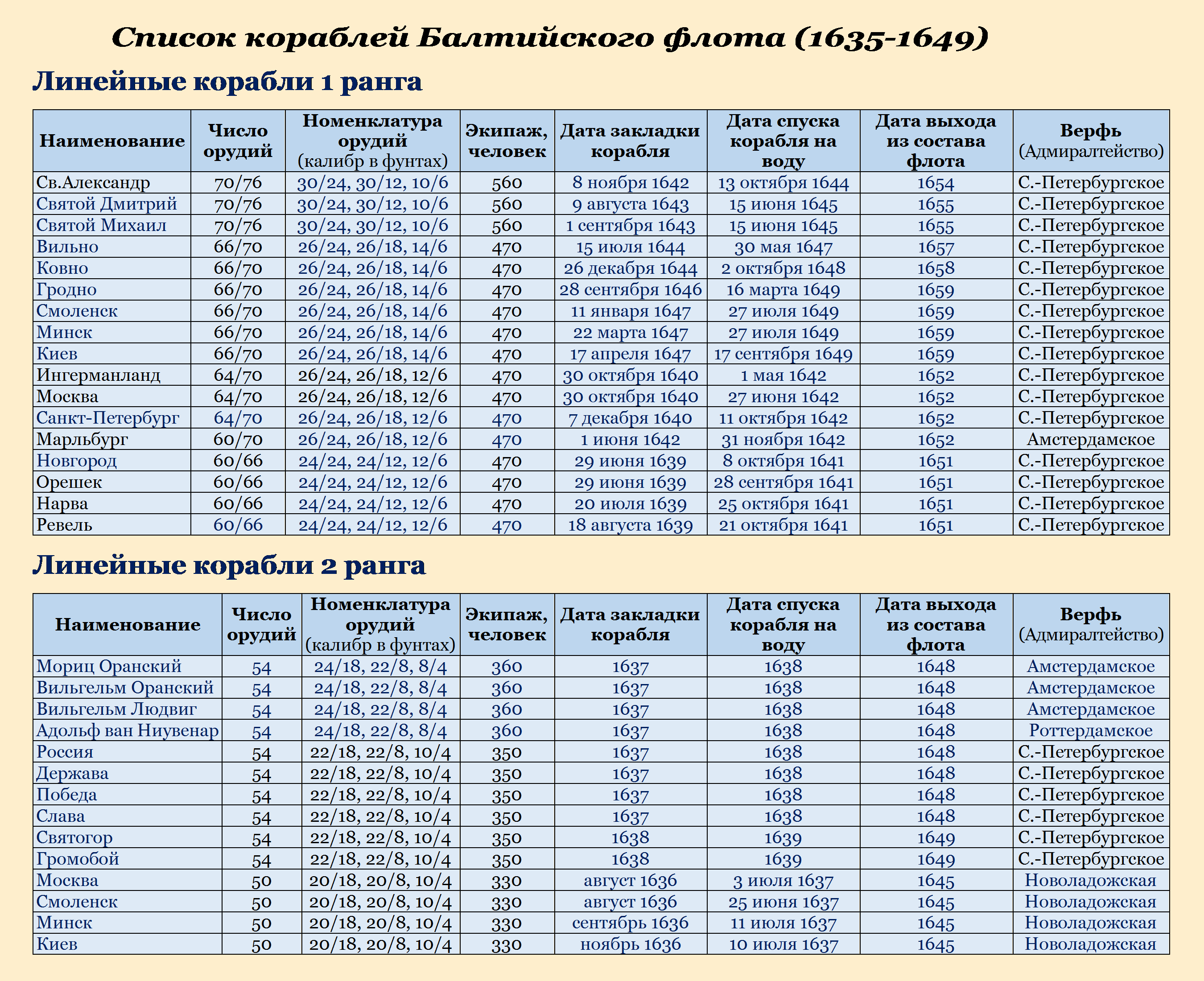

Балтийский флот – объединение Русского Флота, первый из флотов, созданных в Русском Царстве в 1636 году. Предназначен для ведения боевых действий в акватории Балтийского морей против морских сил Речи Посполитой и Швеции.

Основой для создания Балтийского флота стала Ладожская флотилия, учрежденная в 1632 году. Первый корабль флотилии – 28-пушечный флейт «Рюрик» вступил в строй весной 1632 года, а к концу года в составе флотилии уже состояло 4 таких корабля («Рюрик», «Олег», «Аскольд», «Варяг»). Весной 1633 года в состав флотилии вступили флейты «Святослав» и «Владимир», а к осени еще 6 кораблей («Ярослав Мудрый», «Владимир Мономах», «Мстислав Великий», «Юрий Долгорукий», «Ростислав Смоленский», «Дмитрий Донской»), вступивших в строй в 1633 году. После укомплектования офицерами и матросами корабли флотилии составили три отряда флейтов по 4 вымпела и отряд малых кораблей. В 1635 году все флейты типа «Рюрик» были причислены к кораблям 4-го ранга (легким фрегатам). В 1636 году корабли флотилии были переведены на главную базу Балтийского флота – Город Святого Петра (Санкт-Петербург), с чего и началась история непосредственно Балтийского флота.

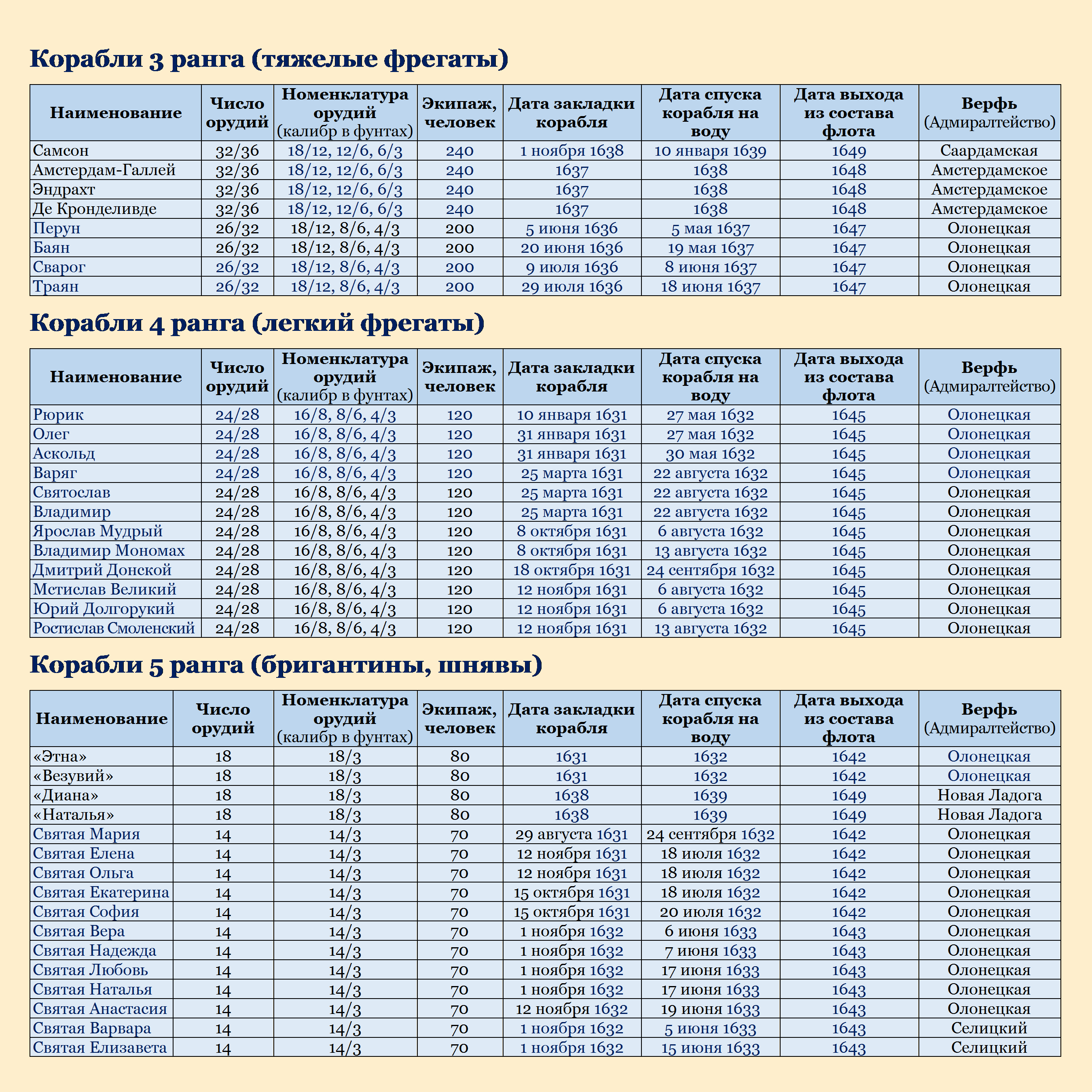

В 1636 году в соответствии с новым Морским уставом, который был разработан на основании опыта боевых действий Азовского флота в русско-турецкой войне 1632-1635 годов, и пришел на смену Уставу корабельного строя 1630 года, однотипные корабли сводятся в постоянные соединения – бригады кораблей (франц. brigade «отряд»). Корабли 4-го ранга типа «Рюрик» составили три бригады фрегатов. В 1637 году создана четвертая бригада фрегатов в составе четырех 32-пушечных кораблей 3-го ранга («Богатырь», «Витязь», «Боярин», «Воевода»), в 1639 году – еще одна, из закупленных в Голландии четырех 36-пушечных фрегатов («Самсон», «Амстердам-Галлей», «Эндрахт», «Де Кронделивде»).

В 1636-1638 годах Новоладожской верфи было построено четыре 50-пушечных линейных корабля – «Москва», «Смоленск», «Минск» и «Киев», которые составили первую бригаду линейных кораблей. Во вторую бригаду вошли купленные в Голландии 54-пушечные линейные корабли «Принц Мориц Оранский», «Принц Вильгельм I Оранский», «Адольф ван Ниувенар», «Принц Вильгельм Людвиг Нассау-Дилленбургский», а третью – построенные на Главном адмиралтействе в Городе Святого Петра в 1637-1639 годах шесть 54-пушечных линейных кораблей (спущены на воду в 1638 году – «Россия», «Держава», «Победа», «Слава», в 1639 году – «Святогор», «Громобой»).

Балтийских флот принял активное участие в русско-польской войне 1639-1641 годов и русско-шведской войне 1642-1645 годов.

Исходя из предназначения кораблей Балтийский флот был разделен на две эскадры: парусную – для ведения линейного боя и гребную – для поддержки действий сухопутных войск. К 1 сентября 1639 года в составе первой эскадры состояло 12 линейных кораблей 2-го ранга (в трех бригадах по 4 вымпела, и два корабля в достройке) и 20 фрегатов (в пяти бригадах по 4 вымпела), а также несколько более мелких кораблей, в составе второй (гребной) эскадры – 12 галер (в трех отрядах по 4 вымпела) и 36 скампавей (в шести отрядах по 6 вымпелов).

К 1 июня 1642 года в составе Балтийского флота состояло 87 кораблей: 19 линейных кораблей (1 70-пушечный, 4 66-пушечных, 10 54-пушечных, 4 50-пушечных), 20 фрегатов (4 36-пушечных, 4 32-пушечных, 12 28-пушечных), 12 галер и 36 скампавей, и 2 70-пушечных линейных корабля в достройке. Кроме того, в составе эскадры Беломорской флотилии на Балтийский театр военных действий должны были прибыть 7 52-пушечных линейных кораблей и 5 фрегатов (2 32-пушечных и 3 22-пушечных). Таким образом, всего против шведского флота могли действовать 99 кораблей: 26 линейных кораблей, 25 фрегатов, 48 галер и скампавей.

С началом русско-шведской войны в состав флота было мобилизовано 40 судов «Русско-Голландской компании» (10 типа галеон, 30 типа флейт), 30 судов «Русско-балтийской компании» (типа флейт). Кроме того, на свои средства один из основателей и совладельцев Русско-Балтийской компании, московский дворянин и почетный гражданин Города Святого Петра, предприниматель Луи Де Геер в Голландии зафрахтовал еще 30 судов. Таким образом, количество вспомогательных судов достигло сотни.

К началу военных действий флот был разделен на три эскадры: первая эскадра – 19 линейных кораблей (70-пушечный флагманский корабль, четыре бригады линейных кораблей (в первой – 66-пушечный и 4 54-пушечных кораблей, во второй и третьей – 66-пушечный и 3 54-пушечных корабля, в четвертой – 66-пушечный и 4 50-пушечных корабля) и 20 фрегатов (в пяти бригадах по 4 вымпела); вторая эскадра (в 1642 году совершила переход из Архангельска и соединилась с союзным датским флотом) – 7 линейных кораблей (в двух бригадах по 4 вымпела) и 5 фрегатов (бригада в 5 вымпелов); гребная эскадра – 12 галер (в трех отрядах по 4 вымпела) и 36 скампавей (в шести отрядах по 6 вымпелов).

Продолжение следует…

Заключение

Таким образом, на 1 сентября 1639 года в составе Русского Флота состояло 125 кораблей, в том числе 22 линейных корабля, 47 фрегатов (всего 69 парусных кораблей), 56 галер, которые были распределены по флотам следующим образом: Беломорская флотилия – 11 кораблей (6 линейных кораблей, 5 фрегатов); Азовский флот – 34 корабля (4 линейных корабля, 22 фрегата, 8 галер); Балтийский флот – 80 кораблей (12 линейных кораблей, 20 фрегатов, 12 галер, 36 скампавей).

На 1 января 1650 года в составе Русского Флота состояло 48 парусных кораблей (без учета галер и транспортных судов), в том числе 34 линейных корабля, 14 фрегатов: Азовский флот – 25 кораблей (17 линейных кораблей, 8 фрегатов); Балтийский флот – 23 корабля (17 линейных кораблей, 6 фрегатов).

Примечания:

[1] В реальной истории – в 1695 году. Здесь и далее события, связанные с созданием Азовского флота, происходят с опережение на 62 года.

[2] «… В Добром…, добренцы, донковцы, епифанцы, ефремовцы, ельчаны, тульчаны 3 065 человек сделали 205 стругов мерою по 13 и 12 сажен и в том числе 2 с чердаками, да один ертаульной, да отписано 42 лодки. В Сокольску…, соколены, лебедянцы, усманцы, демшинцы, землянцы, дворовыми крестьяны 2 548 человек сделали 215 стругов. А мастеровым и работным людям давано у них кормовых денег на день по 4 и 3 деньги человеку …»

[3] Об этой победе Петр писал так: «А неприятель из кораблей, которых было 13, выгружается в тунбас (грузовых судов), для которых в провожанье было 11 ушколов (гребных судов), и как неприятель поровнялись с Каланчинским устьем, и наши на них ударили и помощью божиею оные суды разбили, из которых 10 тунбасов взяли и из тех 9 сожгли; а корабли, то видя, 11 ушли, а 2 – один утопили сами, а другой наши сожгли; а в Азов ушли ушкала с три, и то без всякого запасу. На тех тунбасах взято: 300 бомбов великих, пудов по пяти, 500 копей, 5000 гранат, 86 бочек пороху, 26 человек языков и иного всякого припасу: муки, пшена, уксусу ренского, бекмесу, масла деревянного, а больше сукон и рухляди многое число; и все что к ним на жалованье и на сиденье прислано, все нашим в руки досталось».

[4] В реальной истории – к 7206-му году (1697).

[5] В реальной истории постройка кораблей «кумпанствами» (всего их было 68) в основном завершилась уже в 1699 году. С учетом кораблей, достроенных в 1701–1704 годах, «кумпанствами» было построено 134 различных судна, в том числе 19 «барколонов» и 33 «варварийских» корабля. Но большинство из них либо были непригодны к службе, либо могли нести только легкую артиллерию и нуждались в переделке.

[6] Развитие горного дела и металлургии в России будет рассмотрено в отдельной теме.