Интересный текст из жж Андрея Фирсова.

Текст Анатолия Сорокина

Краткое содержание предыдущих частей ([1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9]): в них были рассмотрены необходимые и достаточные условия для успешного использования принятых на вооружение РККА 122-мм пушек А-19 при дальней стрельбе, некоторые вопросы касательно методов и аппаратуры управления огнём, а также состояние дел с подготовкой личного состава всех уровней армейской иерархии.

Но по ходу всего этого сериала за кадром, кроме эпизода с пристрелкой реперов, оставался вопрос о боеприпасах для 122-мм пушек А-19. А он является одним из самых наиважнейших для артиллеристов. Просто потому, что орудие без боеприпасов никак не может нанести урон противнику, а вот боеприпасы без орудия – вполне себе могут, например, в качестве импровизированной мины. Более того, артиллерийская система может являться шедевром конструкторской мысли, но при плохих или малочисленных дорогих выстрелах для неё дурная репутация ей практически обеспечена.

Также многие люди, интересующиеся историей артиллерии, часто упускают из виду, что боекомплект к орудию может стоить больше, чем оно само. Например, для 122-мм пушки А-19 боекомплект составлял 80 выстрелов со снарядами массой 25 кг и зарядами в гильзе массой около 10 кг, в сумме 2,8 тонны. Это чуть более чем в 2,5 раза меньше, чем боевая масса системы. Заметим себе, что 3 своих боекомплекта 122-мм пушка может запросто отправить к противнику всего лишь за сутки (и такое не раз бывало на практике). Даже не в столь интенсивные периоды боевых действий этого запаса хватит от пары суток до пары недель нахождения на фронте. А сложность изготовления снарядов и зарядов может быть даже выше, чем у деталей самого орудия. Тут и станочные механические токарные и фрезеровальные операции, и использование особого сорта стали с надлежащим режимом термообработки, и использование точного машиностроения с ювелирными требованиями для взрывателей. Ну а порох для заряда, инициирующих ВВ для капсюля и взрывателя с тротилом для разрывного заряда требуют очень развитой химической промышленности, чья роль в постройке собственно орудия мала по сравнению со всем остальным. А поскольку война – это деньги, деньги и ещё раз деньги и на войне «любитель думает о тактике, а профессионал о снабжении» (с), то именно боеприпасный вопрос становился судьбоносным на перепутьях в развитии отечественной артиллерии, но об этом как-нибудь в другой раз – ибо слишком уж велика и обширна эта тема.

Скульптурная группа со снарядами («инсталляция» в современном артистическом жаргоне), посвящённая труженикам тыла, обеспечивавшим действующую армию боеприпасами, в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в г. Санкт-Петербург

Каково же было положение дел в этой области для 122-мм пушек обр. 1931 г. и обр. 1931/37 гг.? Оно являлось двойственным: с одной стороны, «снарядного голода» эти системы не знали даже в самые трудные моменты Великой Отечественной войны с учётом потерь и расхода боеприпасов. А с другой, для полного раскрытия потенциала орудия требовались специализированные типы снарядов и взрывателей, которые появились уже после Победы (целеуказательные боеприпасы) или не до конца позволяли использовать уже имеющиеся возможности (дистанционный взрыватель Д-1).

Заметим, что первое обстоятельство само по себе являлось «решающей» победой, ибо в Первую мировую войну химпром Российской Империи не сумел обеспечить Русскую императорскую армию нужным числом снарядов, так что их пришлось заказывать за золотовалютные резервы (ЗВР) или влезая в долги за рубежом. А оттуда, особенно от Марианны-«союзницы», порой шло форменное … Например, 6-дм французская фугасная бомба (позже обозначенная как Ф-533ф) содержала всего лишь 3,9 кг взрывчатого вещества с какой-то «рацухой» (по составу ещё хлеще, чем штатный «мобилизационный» аммотол) против 6–8 кг тротила в русских аналогах. Тем самым наши 6 дюймов с такими забугорными снарядами по фугасному действию низводились до 48 линий. А после войны использование такой «рацухи» приводило к быстрой деградации разрывного заряда при хранении и повышения его чувствительности к ударным воздействиям. Французские взрыватели также были немногим лучше, их в межвоенное время активно заменяли специально разработанными для французских снарядов нашими устройствами типов АД, АД-2 и АДН.

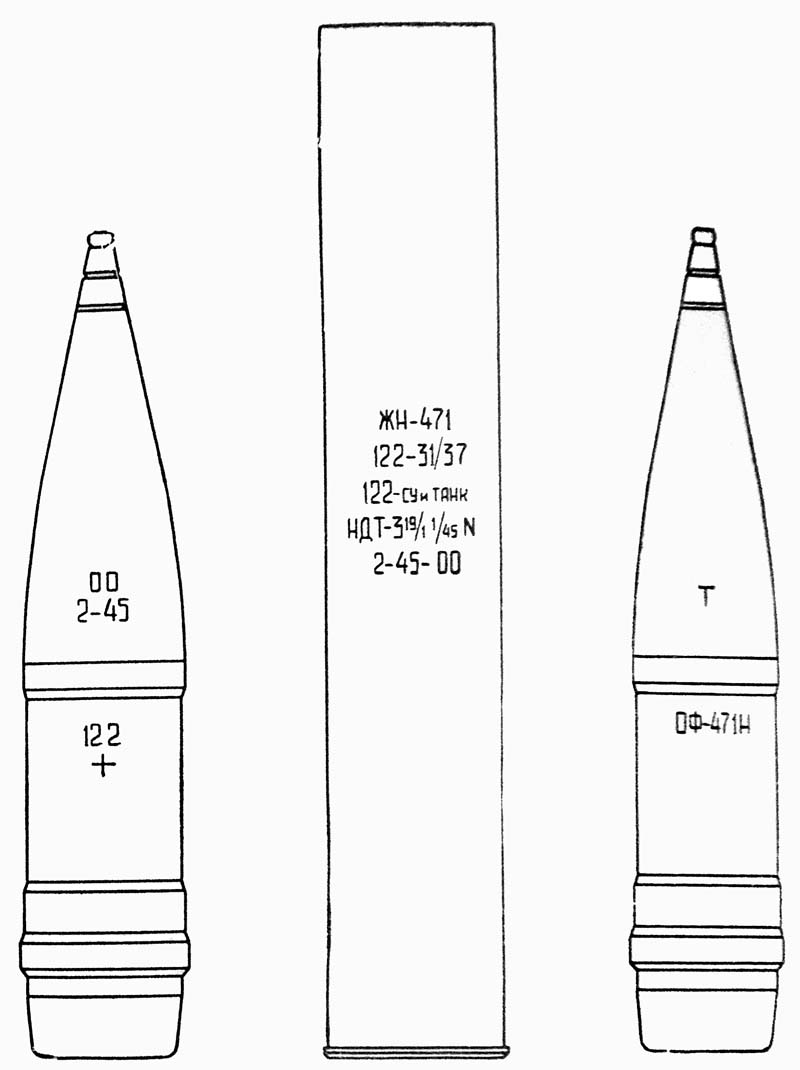

Внешний вид 122-мм цельнокорпусного (короткого) пушечного осколочно-фугасного снаряда ОФ-471Н и гильзы к нему с образцом маркировки этих элементов выстрела

Кратко рассмотрим эволюцию сложившейся ситуации с боеприпасами для 122-мм пушек А-19. К 1935 году Артиллерийский НИИ разработал, а промышленность поставила в валовое производство 122-мм пушечные осколочно-фугасную гранату и бетонобойный снаряд, т. к. из ранее существовавших боеприпасов этого калибра для новой системы ничего не годилось. Старые гаубичные снаряды недальнобойной формы этого калибра были слишком тонкостенными и раскололись бы в стволе новой пушки при попытке выстрела даже на наименьшем заряде. Постоянная крутизна нарезки у А-19 вместо переменной у 122-мм гаубиц также накладывала требования к особой прочности крепления ведущего пояска к телу снаряда, иначе тот отрывался при движении в канале ствола со всеми вытекающими последствиями. Новый пушечный ОФ снаряд, ставший в 1938 году при введении индекса Артиллерийского управления гранатой ОФ-471, стал вполне надёжным и безопасным для номеров своих расчётов средством поражения, его выпуск нарастал и в первое полугодие Великой Отечественной войны было израсходовано около 250 тыс. выстрелов с ним (т. к. бетонобойный снаряд уже к 1940 году исчез из производства и из служебной литературы), а сколько-то ещё выстрелов захватил противник. За тот период среднее число 122-мм пушек А-19 в РККА было около 1 тыс. орудий (приблизительно 1300 на начало войны и 700 на 1.1.1942). Т. е. за полугодие расход составил около 3 боекомплектов на пушку – весьма немного, но без боеприпасного голода и ЗВР страны были избавлены от позора быть израсходованными на снаряды для своих же пушек. Хотя оборудование для химической и пороховой промышленности за них приобреталось – очень многое было утрачено в 1941 году. Но в этом был и плюс: наши технологи могли ознакомиться с передовыми веяниями в той области и использовать их уже для дальнейшего собственного развития.

По итогам 1942 года среднее число 122-мм пушек А-19 в РККА возросло до 850, а вот расход ими боеприпасов увеличился до 600 тыс. выстрелов – почти 9 боекомплектов на орудие. Этот показатель продолжал оставаться высоким и дальше. За 1943 и 1944 полные года эти системы (средние числа около 1150 и 1450) выпустили около 8 и 7 боекомплектов на одно орудие соответственно, а за четыре месяца 1945 года – около 5 боекомплектов при средней численности за этот период около 1600 единиц. Итого за всю Великую Отечественную войну расход на одну 122-мм пушку А-19, числившуюся в РККА, составил 32 боекомплекта, т. е. 2560 снарядов или 64 тонн металла и взрывчатых веществ, «отгруженных» в адрес противника, не считая сгоревшего пороха метательных зарядов и гильз (правда, последние можно было использовать повторно несколько раз). Так что затраты на боеприпасы для этих систем минимум на порядок превысили стоимость самих этих орудий.

Во многом значительный расход боеприпасов для 122-мм пушек А-19 стал возможен благодаря использованию с ними с 1942 года 122-мм гаубичных снарядов ОФ-462. Они изготовлялись в куда большем числе для нужд дивизионной артиллерии (а потому и их себестоимость была ниже) и имели некоторые преимущества перед доселе единственным штатным снарядом ОФ-471. ОФ-462 был несколько легче, чем ОФ-471 при приблизительно той же массе разрывного заряда (а потому и дешевле) вследствие более тонких стенок. Соответственно при равном фугасном действии осколочное действие ОФ-462 было лучше по живой силе (больше мелких осколков), а ОФ-471 – по легкобронированной технике и вражеским орудиям (меньше осколков, но каждый из них достаточно крупный для нанесения повреждений «твёрдым» целям). Поскольку менее прочным гаубичным снарядом запрещалось вести огонь на полном заряде, то дальнобойность 122-мм пушек А-19 с ним уменьшалась приблизительно до 16,5 км. Однако далеко не всегда требовалось стрелять на дистанции выше указанной. Попутно были введены несколько новых подвидов 122-мм пушечного осколочно-фугасного снаряда ОФ-471Н, что добавило забот артиллерийским вычислителям.

Бронебойно-трассирующие снаряды БР-471 (слева, остроголовый) и БР-471Б (справа, тупоголовый) в составе показанной выше скульптурной группы в Артиллерийском музее

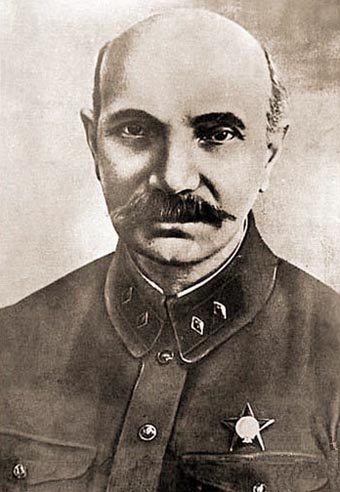

С 1943 года в боекомплект 122-мм пушек А-19 вводится остроголовый бронебойный снаряд БР-471, а с 1945 года – бронебойный тупоголовый снаряд БР-471Б, лучше работающий по наклонной броне. Причина их появления понятна – появление у врага новых образцов тяжелобронированных боевых машин. Заметим, что несмотря на табличные данные их бронепробиваемости, не позволяющие в теории перфорировать наклонную лобовую броню «Королевского тигра», ИС-2 вполне справлялись и с таким противником. Буксируемым пушкам А-19 бронебойные снаряды давались редко, но и штатный осколочно-фугасный позволял неплохо бороться даже с тяжелобронированными целями даже без пролома их плит. Немалую роль в том сыграл режим малого замедления у взрывателей типа РГ-6 и семейства РГМ, созданным корифеем отечественного боеприпасного дела Владимиром Иосифовичем Рдултовским, который, увы, не дожил до присвоения ему генеральского звания (на момент гибели имел звание дивинженера).

Дело тут заключается в том, что при мгновенном срабатывании взрывателя корпус осколочно-фугасного снаряда только-только касается броневой плиты, пятно контакта с ней очень малое и де-факто взрыв происходит в воздухе. Соответственно плита поражается только осколками и ударная волна образуется в воздухе, а не в материале преграды. Конечно, часть её энергии передастся и туда, но вот действие против достаточно толстого слоя эффективным не будет. Если поставить взрыватель на фугасное замедленное действие с задержкой инициации разрыва около 0,1–0,2 с, то снаряд либо расколется о броню, либо срикошетирует. Толку от этого тоже мало.

А вот при малом замедлении ударившийся о броню боеприпас начнёт деформироваться, сформирует значительное пятно контакта с ней (особенно при облическом соударении с наклонной бронёй) и ещё до своего физического разрушения или рикошета сдетонирует. Помимо осколочного поражения здесь энергия взрыва уже относительно эффективно передастся в механические напряжения материала преграды. Внутри металла возникнут упругие волны с отражением от любых неоднородностей (сварные швы, отверстия под болты и заклёпки, внутренний объём) и с их последующей интерференцией, усиливающей напряжения в местах сложения максимумов. При превышении там предела прочности материала брони начнётся его механическое разрушение. Окончательно эту идею довели уже до ума британцы с их бронебойно-фугасными снарядами в послевоенное время. Наши боеприпасы со взрывателем РГМ, установленным на малое замедление, являлись первым шагом в том направлении.

Результаты при применении снарядов ОФ-462 и ОФ-471Н с установкой взрывателя на малое замедление разнообразны и не всегда предсказуемы, но в целом впечатляют. При их разрыве на броне происходит разрыв сварных швов и крепёжных элементов, отколы металла с её внутренней стороны, передача механического и взрывного удара на всё внутреннее оборудование цели. От последнего могут потечь жидкости из баков, трубопроводов, двигателя и прочих агрегатов, сломаться механические узлы и оптика, взвестись или даже сработать взрыватели и капсюли. Экипажу гарантирована хорошая встряска с разрывом кровеносных сосудов от удара и т. п., о чём лучше проконсультироваться у медиков. Ну а если толщина бронепреграды недостаточна, то 122-мм осколочно-фугасный снаряд способен тупо её проломать – до 50 мм с хорошим шансом, а при облическом попадании и удаче – и более. Достаточно вспомнить, что наши корректируемые снаряды «Краснополь» и «Китолов» классифицируются как именно как фугасные. Стоит также заметить, что германские ударные взрыватели A.Z. всех мастей не предусматривали режима с малым замедлением. Хорошо, конечно, для них, когда на огневой позиции их полевых пушек и гаубиц есть кумулятивные или бронебойные снаряды, но что будет, если их нет? Это бывало достаточно часто, когда советских танков гитлеровцы заранее не ожидали и не выделяли для этого соответствующие боеприпасы, бывшие не слишком-то многочисленными.

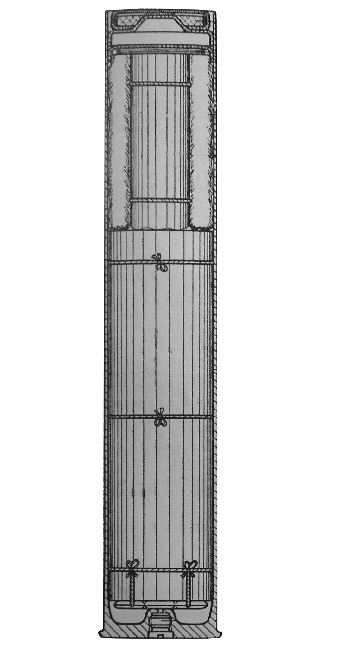

Что касается метательных зарядов для 122-мм пушек А-19, то для них применялись разные типы пороха (пироксилиновые, нитрогуанидиновые и др.), но, за исключением специального заряда под бронебойный снаряд, только трубчатой («макаронной») разновидности. Зернёные пороха, кроме как в упомянутом выше случае, там не задействовались, а потому у орудия не было запретов с ведением огня на зернёном пироксилиновом порохе при низких температурах, как у его «сестры» по дуплексу 152-мм гаубицы-пушки МЛ-20.

Теперь вернёмся к нашим пушкам А-19 и к минусам их боеприпасного аспекта. Как бы ни была хороша осколочно-фугасная граната ОФ-471 с взрывателем РГМ, всё же ряд боевых и специальных задач гораздо лучше выполняются специализированными под них средствами. Из них в годы Великой Отечественной войны появились только бронебойные снаряды. А теперь посмотрим, чем штатно могла вести огонь 122-мм пушка обр. 1931/37 гг. перед своим «выходом на пенсию»:

- осколочно-фугасными снарядами ОФ-471, ОФ-471Н, ОФ-462 с ударными взрывателями семейства РГМ, В-429 и дистанционными Д-1-У и В-90;

- бронебойными снарядами БР-471, БР-471Б и БР-471Д с ударными взрывателями МД-8 и ДБР (последний автоматически инициировал разрыв при пробитии брони или полной остановке снаряда);

- практическим снарядом ПБР-471 из дешёвого металла для учебных стрельб прямой наводкой (но всякой легкобронированной мелочи от его попадания ой как не поздоровится);

- целеуказательными снарядами ДЦ-471, ДЦ2, ДЦ3, ДЦ4 с ударными и дистанционными взрывателями (ассортимент зависит от модели боеприпаса);

- осветительными гаубичными снарядами С-463 с дистанционной трубкой Т-7;

- агитационными снарядами А1 и А1Д с дистанционной трубкой Т-7 (отличаются размеров вложенных в них листовок).

По идее, хотя бы часть этого функционала можно было внедрить и ранее (особенно целеуказательные снаряды). Но история не знает сослагательного наклонения. На этом мы закончим детальное рассмотрение всех аспектов, связанных со 122-мм пушками А-19 и в следующем эпилоге кратко подведём итог всему изложенному.

источник: https://afirsov.livejournal.com/661344.html

Слабая, нудная, малоинформативная лекция!

Из конструкторов назван единстванно Шпитальный!!! даже Дегтярёв или Фёдоров — патриархи отечественной автоматической стрелковки НЕ упоминаются, ПОЗОР!

Растенин не то что не ссылается, но даже НЕ упоминает самого авторитетного нашего знатока Евгения Аранова. Похоже что он его даже не читал!!!

То что принятый на вооружение патрон 12,7/108 просто НЕ мог использоваться в автоматике по типу ШКАС, Растенин НЕ знает, отсюда в завершении лекции совершенно неправильное объяснение почему крупнокалиберный ШКАС не был принят на вооружение!

Вообщем, лекция — «однозначно минус», и по-факту можно не смотреть ((

Насколько помню ШВАК изначально был под рантоввый 12,7×108(был такой). Но видимо Эрликон был интересней и пришлось под заказчика спешно переделывать на 20мм.отчего и гильзу обрезали, ибо не лез патрон без сильного изменения конструкции автомата, а надо быстро…