Интересный текст из жж Андрея Фирсова.

Текст Анатолия Сорокина

К середине 1935 года большинство вопросов, связанных с собственно конструкцией 122-мм корпусной пушки обр. 1931 г. (А-19) и организацией её валового производства были в целом решены, новая артиллерийская система стала поступать в строевые части Красной Армии. И, как это бы ни казалось странным, возник извечный и исконный в отечественной литературе вопрос: «Что делать?» В том смысле, что вот, в полк поступили орудия только что с завода, и как мы будем их использовать-то?

Дело в том, что для полного раскрытия потенциала орудия надо знать, для чего оно предназначено, что для этого нужно, какие сложности при этом могут встретиться и как их устранять. Всё это излагается в служебной литературе: руководстве службы, руководстве по ремонту и техническому обслуживанию, таблицах стрельбы, боевом уставе артиллерии, наставлениях для рядового и командного состава всех уровней, вплоть до генеральских (точнее по состоянию на 1935 год комдивских, комбригских, комкорских и командармских) чинов. Только вот гигантская проблема состояла в том, что в том самом году ничего подобного не было и в помине, к тому же совсем недавно прошла большая реформа организационно-штатной структуры артиллерии РККА, которая изменила очень и очень многое.

До этой реформы орудие с характеристиками 122-мм пушки А-19 однозначно попадало в категорию систем большой мощности; достаточно сказать, что в вышедшем в том году справочной книге на эту тему (а материал для неё готовился ранее по опыту службы конца 1920-х и начала 1930-х гг.) к артиллерии большой мощности относились такие системы как 152-мм гаубица Виккерса, 152-мм пушка обр. 1910/30 гг. и 155-мм гаубица Сен-Шамона. Дальнобойность наиболее мощной среди них 152-мм пушки обр. 1910/30 гг. не превышала 16,6 км, у остальных упомянутых орудий она была ещё меньше, а тут на вооружение поступает весьма увесистая пушка с походной массой около 8 т и дальнобойностью около 20 км. По старым обычаям ей было бы место в довольно немногочисленной артиллерии Резерва Главнокомандования, где управленческие кадры для неё были бы вполне успешно подготовлены академией им. Дзержинского, а технические – на «Баррикадах». Но теперь место 122-мм пушек было уже не только в артиллерии РГК, но и в корпусных артполках, а численность планировалась в многие сотни (а не десятки как было ранее) единиц. Тут надо было готовить личный состав уже по-серьёзному, причём на качественно новом уровне.

Легче всего, как ни странно, было с номерами расчётов – боевая работа с новыми 122-мм пушками не сильно отличалась от уже имеющихся в РККА систем «шнейдеровских» кровей. Устройство затвора, прицела было для них вполне знакомым. Лафет с раздвижными станинами не добавил особых проблем, некоторые сложности по первоначалу могли быть с обслуживанием противооткатных устройств, ибо они кардинально отличались по своей компоновке от привычных «шнейдеровских» салазок, но и тут спустя какое-то время грамотная повседневная эксплуатация (проверка давления в накатнике, поддержание надлежащего количества жидкости как в нём, так и в тормозе отката и наката) стала нормой. Тут достаточно хорошо составленной памятки и надлежащего обучения сержантского состава.

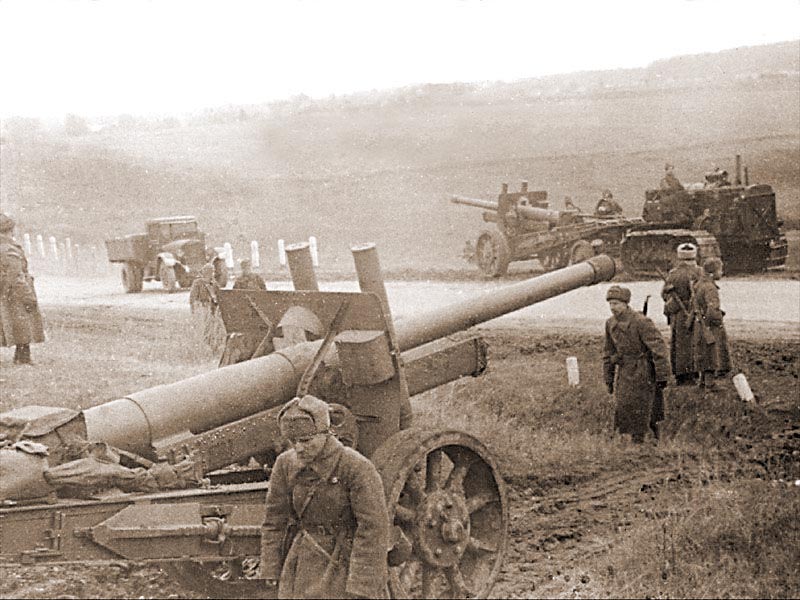

А вот выше уровня расчёта проблемы начинают нарастать. Орудие новое, со многими кардинальными изменениями в конструкции требовали очень подробного технического описания для мастеров, арттехников и ремонтников. Всё это излагается в руководстве службы и постигается на практике «в боях и походах». Ничего подобного в 1935 году не имелось, любая сколь-нибудь серьёзная поломка выводила орудие из строя до прибытия заводских специалистов. Достаточно сказать, что элитный артполк Артиллерийских Краснознамённых курсов усовершенствования командного состава (ап АККУКС) не раз прибегал к такого рода помощи даже после официального принятия 122-мм пушки обр. 1931 г. на вооружение РККА. В 1935-37 гг. в этой части как раз и нарабатывался опыт войсковой эксплуатации новой системы, выявлялись её слабые места, подготавливались рекомендации и методические указания по этой теме. Попутно там же сделали одно важное нововведение – изначально 122-мм пушка обр. 1931 г. возилась раздельно на лафетной и ствольной повозках, но с 1936 года её стали буксировать единым прицепом к тягачу с оттягиванием ствола. Соответственно пришлось несколько пересмотреть конструкцию и ввести соответствующую походную фиксацию оттянутого ствола к лафету. В свете такого рода обстоятельств можно без особого преувеличения утверждать, что несмотря на наличие в РККА к концу 1936 года более сотни новых 122-мм пушек их боеготовность была в лучшем случае низкой, на троечку с громадным минусом.

Чем выше по войсковой иерархии, тем вопросы касательно использования новых 122-мм пушек обр. 1931 г. становились всё более острыми. Например, для стрелкового корпуса времён Великой Отечественной «туман войны» начинался приблизительно за 1,5–2 км от линии переднего края обороны противника, а за 3 км он становился настолько густым, что выяснить, какие «сюрпризы» он в себе таит средствами визуальной разведки становилось уже невозможным. Иногда при наличии вблизи передовой высокой дымовой трубы или колокольни удавалось немного отодвинуть его границы, но такое встречалось далеко не всегда и подобного рода объекты первым делом попадали в список целей на разрушение для вражеской артиллерии. Соответственно, дальнобойность 122-мм пушки А-19 в 20 км (до 10–15 км внутри ближнего тыла противника) для типовой визуальной разведки была более чем избыточной. К этому надо добавить далеко не лучшие её свойства по навесному огню (на наименьшем третьем заряде начальная скорость осколочно-фугасной гранаты в 570 м/с была больше, чем у 122-мм гаубицы М-30 на полном – 515 м/с). Таким образом, по целям вроде ДЗОТ и открыто расположенных огневых средств гораздо лучше отрабатывали штатные гаубицы калибров 122 и 152 мм плюс 120-мм миномёты с их более высокой гибкостью выбора траектории. Можно конечно сказать, что 122-мм пушки могли обстреливать вражескую передовую, находясь за десять с лишним километров от своей, практически в полной безопасности от контрбатарейного огня, да только вот на близких к предельных дистанциям стрельбы вероятное отклонение по дальности составляло около 110 м – т. е. для ликвидации какого-нибудь пулемёта или противотанковой пушки требовалось сумасшедшее количество довольно дорогих снарядов да ещё с «бонусным» шансом зацепить своих пехотинцев, если они подобрались слишком близко к обстреливаемой цели.

Поэтому даже более-менее понятливому красноармейцу становилось ясным, что 122-мм пушка А-19 нужна для обстрела целей, которые недоступны другим имеющимся орудиям и только в экстренных случаях её можно задействовать в качестве обычной полевой гаубицы, полковушки или противотанкового орудия на прямой наводке. Удивительно то, что это потребовалось объяснять некоторым полковникам не только в середине и конце 1930-х гг., но и кое-каким генералам в 1943 году. Посему необходимость точной разведки обстреливаемых объектов во вражеском ближнем тылу для 122-мм пушек А-19 не подвергалась сомнению плюс их массированное использование для компенсации большого рассеивания при подавлении относительно малоразмерных целей, например отдельных батарей или даже орудий противника. Как говорил майор Т., выпускник Михайловской академии, автору этой заметки – рассеивание неважно, когда бьёт батарея, а тем паче дивизион (правда численность орудий в батарее и дивизионе явно полагалась современной – 6 и 18 соответственно).

При обстреле удалённых, но важных целей существенный расход снарядов уже считался неприятным, но допустимым обстоятельством. Одно дело выпустить полсотни гранат ОФ-471 для того, чтобы разбить 37-мм Pak 35/36 на передовой, а другое – прикончить 88-мм Flak 18 на удалении 6–7 км от линии фронта. Дорогостоящая вражеская зенитка, способная одна уничтожать атакующие танки десятками и сбивать собственные самолёты стоила отгруженных в её адрес металла и взрывчатки. Пусть не уничтожить, но хотя бы рассеять подходящие в походных порядках резервы, нарушить координацию действий войск противника путём огневого налёта по командно-штабным пунктам – всё это способно неимоверно облегчить жизнь своим танкам, коннице и пехоте. Именно такие задачи были поставлены в разработанных в ап АККУКС при участии спецов из академии им. Дзержинского дополнениях к боевому уставу артиллерии применительно к 122-мм пушке обр. 1931 г. И заняло это более полутора лет – от тихой работы в кабинетной тиши до весьма громких залпов и манёвров на Лужском полигоне и в других местах. В официальной истории 48-й гвардейской Тартуской тяжёлой гаубичной артиллерийской Краснознамённой орденов Ленина, Суворова и Кутузова бригады (48-я тгабр) эта часть достижений её формирования-предка, ап АККУКС, была упомянута особо. Тем самым пушка А-19 становилась не только внутренней ценностью артиллерии РККА, но и другом прочих родов войск, которая на полях сражения должна была внести свой вклад в грядущие решающие победы.

Только тот же боевой устав наглядно свидетельствует, насколько пушка А-19 стала сильно зависимой от других родов войск. Собственно артиллерийских биноклей и стереотруб для неё было уже ничтожно мало, в отличие скажем от 152-мм гаубиц М-10, для которых в 48-й тгабр целеуказание и в мае 1945 года осуществлялось только этими оптическими приборами визуального наблюдения (как это было и для полковушек, и для дивизионок всех мастей и даже для существенного числа 152-мм гаубиц-пушек МЛ-20). 122-мм пушка А-19 явно меняла правила игры, требуя кардинально нового «спортинвентаря», привлечения сторонних «неартиллерийских» игроков и поддержки со стороны фундаментальной науки. И всё ради ответа на два вопроса: «Где мы?», «Где они?» с сопутствующей борьбой за скорость передачи и обработки информации с учётом того, что все участвующие в этой игре объекты – далеко не сферические кони в вакууме. Но об этом в другой раз.

источник: https://afirsov.livejournal.com/642499.html