В декабре 1936 года первый Т-26В покинул сборочный цех завода №174, а уже через год пришлось заниматься разработкой новой машины. Одним из первых сигналов о необходимости существенной модернизации Т-26 стал доклад в 1936 году известного конструктора С. А. Гинсбурга начальнику Главного автобронетанкового управления Красной армии (ГАБТУ) о появлении новых зарубежных машин, превосходящих Т-26 по целому ряду параметров. В частности, рекомендовалось обратить внимание на французские танки «Рено»R35 и «Форж-э-Шантье» FCM36 и чехословацкий «Шкода» Ŝ-IIa, в конструкции которых уже были реализованы перспективные технические решения: сварка и литьё толстых броневых деталей, подвеска с высокими эксплуатационными характеристиками. Однако сразу перейти к проектированию принципиально нового танка поддержки пехоты советское руководство не решилось, посчитав, что конструкция Т-26 ещё имеет возможности для её серьёзной модернизации – особенно после запуска в серию модели Т-26В. Тем не менее, конструкторское бюро завода № 185 под руководством С. А. Гинзбурга, получило разрешение на изготовление опытной машины с усиленными бронированием и подвеской. Под названием «Объект 111» такой прототип был построен в апреле 1937 года, испытан и в целом получил неплохие отзывы, но по своей массе он перешёл в категорию средних танков, то есть первая попытка создать лёгкий танк с противоснарядным бронированием на замену Т-26 не удалась.

В начале 1938 года, новый начальник автобронетанкового управления РККА, герой Испании, комкор Павлов Д. Г. направил Наркому обороны СССР Маршалу Советского Союза Ворошилову доклад о необходимости коренного пересмотра танкового вооружения. В этом документе требовал бронирование танков сопровождения пехоты Т-26 и Т-22 довести до 50 мм лоб и 37 мм борт, перевооружить тяжелые танки Т-28 и Т-29 76-мм пушкой с настильной траекторией и начальной скоростью снаряда не меньше 650 м/сек. Бронирование этих машин довести до уровня защищенности от огня современных ПТП и пушек дивизионной артиллерии. А если это невозможно, то на смену этим двум танкам разработать новый тяжёлый танк прорыва. Предложения Павлова Д. Г. были реализованы в 1939-40 годах. В этом же документе от 21 февраля 1938 года он потребовал разработать танк для замены танка Т-24, а от танка Т-23 (заводской индекс БТ-7) отказаться совсем (так как танки Т-23 и Т-24, после последней модернизации, отличаются друг от друга только вооружением. А танки Т-23 и Т-26В – только скоростью хода). Из документа: «… Опытные образцы для замены Т-24 необходимо разработать в двух вариантах: колёсно-гусеничный и чисто гусеничный для окончательного решения вопроса о выборе типа (гусеничного или колёсно-гусеничного). При получении ходовой части (включая гусеницу) чисто гусеничного танка, работающей не менее 3000 км, нужно будет отказаться от колёсно-гусеничного типа танка. Разработку этих танков вести с учетом противоснарядного бронирования. Провести оптимизацию танкового вооружения: в производстве должны быть только один легкий танк, только один средний и только один тяжелый. Многообразие порождает проблемы со снабжением и ремонтом, а этого не должно быть. В классе легких танков более перспективным считаю танк Т-26В, но и имеет недостаточное бронирование. Его так же следует защитить противоснарядной броней….».

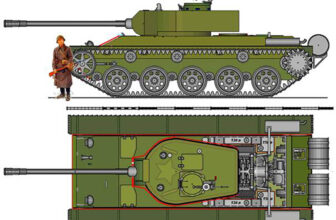

Легкий пехотный танк Т-26В

Танк Т-26В: боевой вес 13,6 т, длина – 4,95 м, ширина – 2,46 м, высота – 2,46 м, клиренс 0,4 м. Бронирование: лоб – 37 мм, борт и корма – 25 мм, башня лоб – 37 мм, борт и корма – 25 мм, крыша и днище – 10 мм. Вооружение: 45-мм пушка 20К (98 выстрелов), 7,62-мм пулемет ТД-29 (2034 патрона). Двигатель: 8МТ-21 мощностью 240 л.с., максимальная скорость – 46 км/ч, запас хода по шоссе – 220 км, экипаж – 4 человека.

Ещё в период работы над танком «Объект 111», завод № 185 по заказу ГАБТУ приступил к разработке танка А-26-5, рассматривавшегося как капитальная модернизация Т-26. Одновременно с этим, в 1937 году КБ-21 завода № 174 от Главспецмаша Народного комиссариата среднего машиностроения, получает задание на разработку нового танка с бронёй 40 мм, торсионной подвеской (прошедшую апробирование на опытном танке завода №37 «О10»). Фактически с этого момента и начинается проектирование танка Т-36. После объединения заводов № 185 и №174 в 1938 году (косвенно по причине неудачи по танку «Объект 111», ГАБТУ решило избавиться от «студии свободных художников» — КБ лишенного производственной базы серийного завода), проект А-26-5 стали называть «Объект 126-1», а проект по заданию Главспецмаша — «Объект 126-2». В 1938 году «Объект 126-1» вышел на испытания, но на вооружение не принимался. По проекту «Объект 126-2» были подготовлены к испытаниям два танка А-126-21 с бронёй 45 мм и массой в 17 т, второй А-126-22 – с бронёй в 55 мм и массой в 18,3 т. Все три разработки подверглись серьёзной критике со стороны заказчика, который настаивал на сохранении массы машин в категории лёгких танков и быть надёжно защищённым от огня 37-мм противотанковой пушки на всех дистанциях. В результате горячих дискуссий между представителями КБ, ГАБТУ и НКО, тактико-технические требования (ТТТ) к новому танку претерпели существенные изменения. В частности, 29 апреля 1938 года нарком обороны уточнил ТТТ на «танк СП». Предполагалось создание танка массой не более 14 тонн, с экипажем 4 человека, 45÷57-мм пушкой и 2 пулемётами ДТ (спаренный и курсовой), бронёй толщиной 45 мм, торсионной подвеской и дизельным двигателем.

Пока в ГАБТУ разбирали итоги работ по программе «Объект-126» и размышляли над уточнением характеристики танка по новой программе «СП», во всех конструкторских бюро шла работа. Так, КБ-21 И.С. Бушнева завода № 174 в октябре-ноябре создало три проекта танков — СП-1, СП-2 и СП-3. Вариант СП-1, имел корпус с отвесными бортами и наклонными передними листами. Двигатель Д-6 (половинка дизельного двигателя 2Д-6 отрабатываемого на заводе №75 в Харькове) размещался сзади слева по борту, справа радиатор и баки топлива. Трансмиссия располагалась в носовой части.

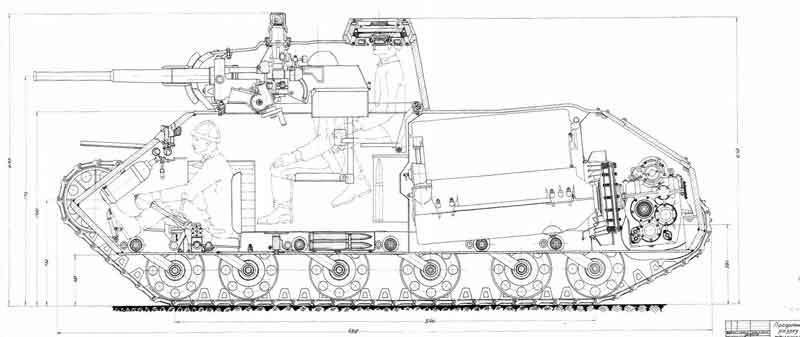

Проект легкого танка СП-1

Проект СП-2, машина классической компоновки с задним расположением МТО. Как и СП-1, корпус имел отвесные борта, и наклонные листы впереди.

Проект легкого танка СП-2

Особенно любопытным стал проект СП-3, имевший довольно плотную компоновку. Для того чтобы уменьшить размеры машины, конструкторы расположили двигатель под углом оси машины. Проект СП-3 имел корпус с установкой листов под значительно большими углами наклона, схожий по схеме на корпус «Объект-126-2», но ассиметричный. Благодаря такому нестандартному размещению двигателя СП-3 в ходовой удалось обойтись пятью катками, а не шестью ходовая как у СП-1 и СП-2. Все проекты предусматривали 4 члена экипажа, трое из них находились в башне. Командир машины получил наблюдательную башенку по типу танка Т-26В. Башня на СП-1, СП-2 и СП-3 была единой конструкции. Основным вооружением была пушка 20К и пулемет ДТ.

Проект легкого танка СП-3

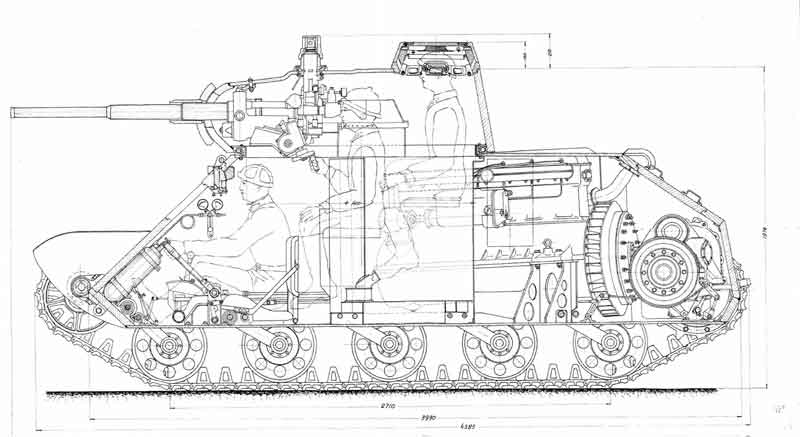

На конкурс программы «СП», конструкторское бюро завода № 174 представило два опытных танка «Объект 135» и «Объект 136» конструкции И.С. Бушнева, Л. С. Троянова и С. А. Гинсбурга. Оба прототипа имели похожий корпус, но отличались в компоновке. «Объект 135» имел классическую компоновку, а «Объект 136» компоновку по типу танка Т-26 и базировался на проекте СП-1. Оба прототипа оснащались шестицилиндровым рядным дизельным двигателем Д-6 [3] – отработанный на ХПЗ, но стотридцатьшестой имел макет с мотором 8МТ-21 – уже устанавливающийся на серийные танки Т-26В. Кроме того, «Объект 135» вооружался 45-мм танковой пушкой образца 1938 года [1], а «Объект 136» был вооружен 57-мм пушкой образца 1938 года [2]. Поэтому «Объект 136» имел погон башни увеличенный на 147 мм и саму башню большего размера. Кстати при этом корпус танка «Объект 136» был короче на 205 мм. Это стало возможным вследствие применения компоновки танка по типу Т-26. Из-за большей башни стало возможным установить полноразмерную командирскую башенку, а не командирский купол – как на «Объекте 135». Командирский купол был очень маленьким, не имел люка и в случае экстренного покидания машины – командир танка должен был эвакуироваться через кормовой люк башни. «Объект 135» имел люк мехвода в ВЛД корпуса, а «136» в крыше подбашенной коробки. В остальном, прототипы были практически идентичны. Особенностью машин завода №174 были два пулемета ДТ, спаренных с пушкой. Курсового пулемета оба прототипа не имели.

Пулеметы ДТ в башне танка «Объект 136»

Опытный легкий танк «Объект 135»

Принимавшее участие в конкурсе по программе «СП» СКБ-2 Кировского завода построило танк «Объект 150», очень похожую на «Объект 135» машину с высокоэффективной подковообразной системой охлаждения двигателя, а в перспективе пообещало ещё и производство для неё цельнолитых бронекорпусов.

Опытный легкий танк «Объект 150»

На сравнительных испытаниях в феврале-марте 1940 года все три опытных танка показали близкие результаты, и вопрос о принятии на вооружение решался по соображениям максимальной эффективности боевой машины. Где «Объект 136» превосходил конкурентов по вооружению. Не смотря на то, что из-за «устаревшей» компоновки танк не понравился Ворошилову, предпочтение было отдано «Объекту 136», прототипу завода № 174, и в конце февраля, не дожидаясь окончательного завершения испытаний, он был принят на вооружение РККА под индексом Т-36. Члены государственной комиссии почти единогласно пришли к мнению: «…все представленные прототипы имеют примерно одинаковое бронирование, боевой вес, геометрию корпуса и башни. Однако танк «Объект 136» имеет преимущество в воружении, а так-же возможность производства с отработанным в серии двигателем, будет иметь большую возможность мобилизационно производства в случае затяжного военного конфликта…»

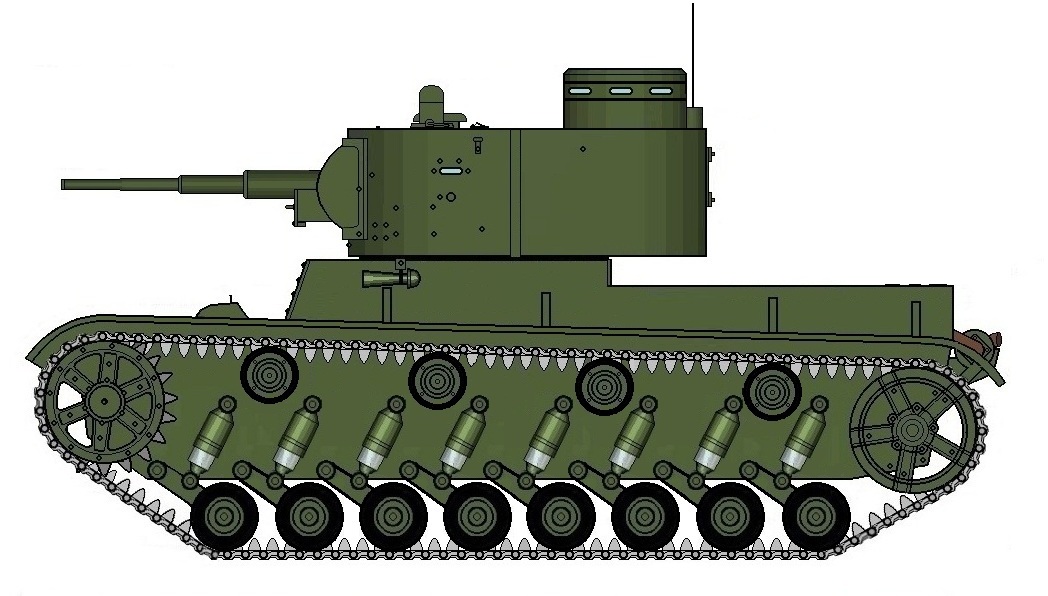

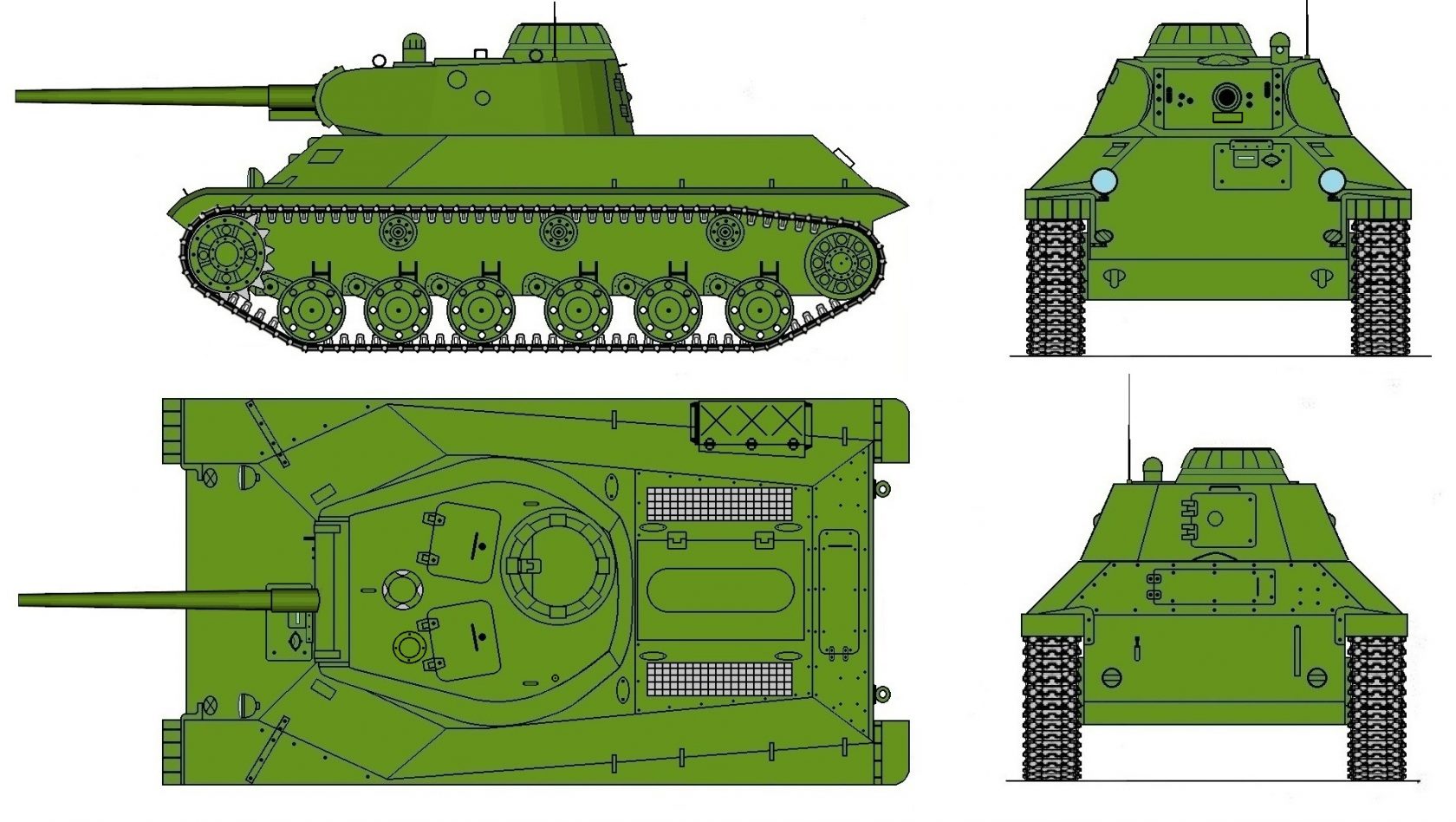

Легкий пехотный танк Т-36 («Объект 136»)

Тактико-технические характеристики танка Т-36:

Экипаж 4 человека, разработчик: завод №174, боевой вес танка – 13,6 тонны, длина корпуса – 4,885 м, полная длина танка (с пушкой) – 5,88 м, ширина танка – 2,545 м, высота – 2,165 м, клиренс – 0,35 м.

Бронирование танка Т-36: тип брони – стальная цементованная, высокой твёрдости.

— Лоб корпуса (верх), мм/град.: 37/50°

— Лоб корпуса (низ), мм/град.: 45/30°

— Борт корпуса (верх), мм/град.: 37/45°

— Борт корпуса (низ), мм/град.: 37/90°

— Корма корпуса (верх), мм/град.: 37/40°

— Корма корпуса (низ), мм/град.: 37/10°

— Днище, мм: 12-15

— Крыша корпуса, мм: 15

— Лоб башни, мм/град.: 37/65-85°

— Маска орудия, мм: 45

— Борт башни, мм/град.: 37/20°

— Корма башни, мм/град.: 37/15°

Вооружение танка Т-36:

— Калибр и марка пушки: 57-мм Ф-45

— Длина ствола, калибров: 54,8

— Боекомплект пушки: 93

— Прицелы: ТОС и ПТ-1

— Пулемёты: 2 × 7,62-мм ДТ

Двигатель танка Т-36

— Тип двигателя: дизельный жидкостного охлаждения Д-6 (заводской индекс В-4)

— Мощность двигателя, л. с.: 300

Подвижность танка Т-36

— Скорость по шоссе, км/ч: 60

— Скорость по пересечённой местности, км/ч: 40

— Запас хода по шоссе, км: 370

— Запас хода по пересечённой местности, км: 310

— Удельная мощность, л. с./т: 21,7

— Тип подвески: торсионная

— Удельное давление на грунт, кг/см²: 0,56

— Преодолеваемый подъём, град.: 40°

— Преодолеваемая стенка, м: 0,7

— Преодолеваемый ров, м: 2,2

— Преодолеваемый брод, м: 1,1

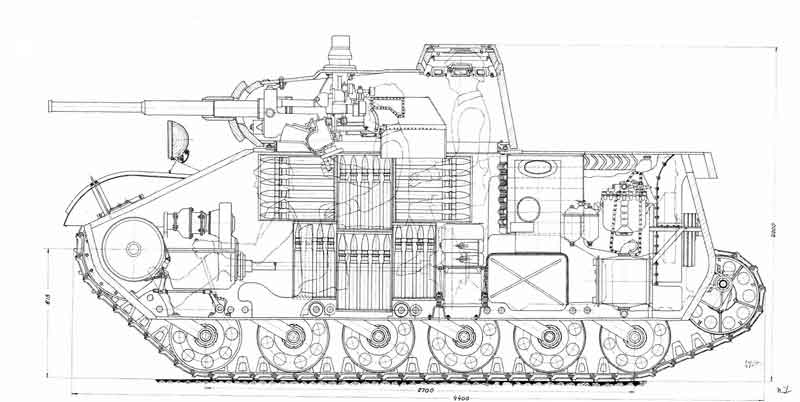

Танк Т-36 имел обычную для советских легких пехотных танков компоновку — с отделением управления совмещенным с трансмиссионным в носовой части, с боевым отделением в средней и моторным отделением в корме. Отделение управления занимал водитель, рабочее место которого незначительно сдвинуто от центра. Справа от него располагалась пятиступенчатая планетарная КПП. Еще трое танкистов занимали боевое отделение. Заряжающий и наводчик по обе стороны от орудия, и командир рядом с задней стенкой за заряжающим. Над головой командира установлена командирская башенка, которая обеспечивала обзор в 360 градусов. Командир танка Т-50 мог вести наблюдение не отвлекаясь на другие обязанности. В неподвижной командирской башенке, которая изготавливалась штамповкой, имелось восемь смотровых щелей с приборами «Триплекс», закрывавшихся броневыми щитками. На крыше башенки была установлена зенитная пулеметная турель. В заднем листе, для демонтажа орудия, прорезан специальный люк, закрывавшийся крышкой. Через этот же люк загружали боекомплект и выбрасывали гильзы. Для стрельбы на самооборону оба борта башни имели амбразуры, а также приборы наблюдения. Аналогичная амбразура располагалась и в кормовом люке башни. Танки Т-36 снабжались радиостанцией КРСТБ с антенной на башне. В качестве внутреннего переговорного устройства использовалось ТПУ-3 на три абонента. Для коммуникации командира с водителем имелась возможность связи с использованием светосигнального устройства (цветные лампочки).

При сборке корпуса танка Т-36 применялись бронелисты 45, 37, 15, 12 мм. Верхние, скуловые и лобовые листы стыковали под большими углами. По замыслу, это должно было гарантировать защиту от обстрела 37-40 мм БС. В верхнем лобовом листе прорезан люк механика-водителя, крышка которого оборудована прибором наблюдения. Также имелся запасной наблюдательный «глаз» – смотровой прибор в виде броневого шара. Машины позднего выпуска взамен «глаза» оборудованы амбразурой с броневой пробкой. Эвакуационный люк находился сзади сидения водителя. Кроме того, в случае необходимости экипаж мог покинуть машину через кормовой люк башни.

Бронелисты крыши МО крепили болтами, в самой крыше прорезаны воздухозабоники прямоугольной формы оборудованные сетками и жалюзи. Выброс горячего воздуха, как и выхлопных газов, происходил через щели в бортах кормовой части обустроенные над гусеницами. Данная конструкция гарантировала довольно активное охлаждение двигателя. В середине крыши над мотором танка Т-36 наличествовал люк прямоугольной формы. В передней детали крыши МО, имелись лючки для доступа к топливным бакам и заправочным горловинам радиатора. Посередине кормового листа, был прямоугольный люк довольно больших размеров, для доступа к масляному и воздушным фильтрам. Люк закрывала крышка. Для сопряжения мотора и КПП, на валу главного фрикциона, имелся редуктор, смещающий выходной вал вправо. Карданный вал, соединяющий двигатель и КПП проходил близко к правому борту и был закрыт кожухом в виде ступеньки. В двигательном отделении вдоль оси стоял дизель Д-6 (300 л.с.) жидкостного охлаждения. Пуск дизеля осуществлялся посредством инерционного стартера. Привод самого инерционного стартера либо от электродвигателя, либо вручную (из боевого отделения). Помимо этого, наличествовала система пневматического пуска. Совокупная вместимость 2-ух баков топлива, поставленных по сторонам дизеля, была 380 л. Запас хода по шоссе составлял 370 км. Для фильтрации воздуха применялся двухступенчатый очиститель воздуха – первая ступень инерционный (типа циклон), втора ступень масляного типа. В корме, с левой стороны двигателя имелись масляный бак в 30 литров, масляный фильтры, топливный фильтр, воздухоочиститель, водомасляный радиатор.

Трансмиссия танка Т-36 включала КПП обеспечивавшую пять передач переднего и одну заднего хода, двухдисковый главный фрикцион сухого трения, один дистанцирующий редуктор (между ГФ и карданным валом), один карданный вал, два многодисковых бортовых фрикциона и два двухрядных бортовых редуктора. Для поворота танка использовались бортовые фрикционы. Подвеска — торсионная, состояла из шести двойных опорных катков с внутренней амортизацией, ленивца с механизмом натяжения гусеницы в корме машины, трех поддерживающих катков и ведущей звездочки переднего расположения. Гусеница танка мелкозвенчатая из 71 трака, литая, шириной 360 мм. Противопожарное оборудование состояло из ручного тетрахлорного огнетушителя.

Для изготовления башни использовали катанные бронелисты толщиной 37-мм (борта и корма) и 15 (крыша) мм. Бортовые листы стояли под углом наклона 20 (правый и левый) и 15 (кормовой) градусов. Лобовая амбразура башни прикрывалась полукруглой броневой маской, выполненной из брони толщиной 45 мм. В крыше башни танка Т-50 наличествовали два входных люка, которые закрывали крышки на петлях, отверстия для перископического прицела, а также вытяжного вентилятора с броневым колпаком.

Вооружение Т-36 заключалось в 57-мм ТП образца 1938 года и двумя спаренными с ней 7,62-мм пулеметами ДТ. Для наведения оружия использовали телескопический прицел ТОС и перископический ПТ -1. Начальная скорость БС весом 2,72 кг- 823 м/с, а 3,12 кг осколочного – 470 м/с. Дистанция прямой наводкой — 3900 м, наибольшая – 5100 м. Наведение орудия осуществлялось посредством ручных приводов. Боекомплект заключался в 93 выстрелах к орудию и 4032 патрона (набитых в 64 диска) к пулеметам ДТ. Наличествовали укладки на 24 гранаты Ф-1 и 7,62-мм ПП ППД с б/к в 750 патронов. На марше предписывалось один спаренный с орудием пулемет устанавливать на зенитную турель. Однако во время боевых действий экипажи использовали другой подобранный на поле боя. Это мог быть ДТ, ДП или даже трофейный МГ-34. Основным «пользователем» этого пулемета был пехотный десант, находящийся на броне. Для обеспечения боеприпасами этих пехотинцев, снаружи танка, в корме башни, появились ниши для магазинов с патронами.

По материалам:

Производство танка Т-36 началось в июле 1940 года на заводе №174. Благодаря проведенной модернизации производства в 1936 году, завод № 174 располагал мощностями, позволявшими в месяц производить ориентировочно 150 танков Т-36. Однако до конца года завод №174 смог сдать только 329 танков. Максимальный выпуск танков Т-36 пришелся на 1941 год – выпущено 1601 машина. 13.10.40 года, в рамках программы резервирования оборонных заводов, И. В. Сталин подписал постановление ГКО № 794сс, «О строительстве заводов легких танков и завода танковых дизелей». Необходимо было построить два завода по производству легких танков Т-36 в городах Омск и Барнаул со сроком сдачи 1.07.41 года. Мощности заводов должны обеспечить выпуск 15 танков в сутки. С августа 1941 года танк начал выпускать танковый цех Омского паровозо-вагоноремонтного завода (именно на базе этого предприятия и строился новый завод). Однако завод танковых дизелей в городе Барнауле был не готов к производству дизелей Д-6 и моторы поставлялись из Харькова. 17.08.41 года последовало постановление ГКО об эвакуации завода № 174. Начиная с 21.08.41 года завод № 174 начал эвакуацию. Согласно плану эвакуации, утвержденного еще 11 июля, оборудование вывозилось на территорию Омского паровозо-вагоноремонтного завода (ОПВЗ). Первые эшелоны завода № 174 стали прибывать на место в последней декаде августа — они разгружались на территории ОПВЗ, под установку оборудования были переданы складские помещения. Но пришла новая беда – на основании правительственного постановления № 667/СГКО от 12 сентября 1941 года завод № 183 и его филиал – моторный завод № 75, были эвакуированы на Урал. Дизельные двигатели брать было неоткуда. Вот тут и вспомнили о макетном проектировании танка «Объект 136» с бензиновым мотором 8МТ-21, мощность. 245 л.с.. Восстановить производство этого мотора, производившегося для ремонта танков Т-26В, на заводе №174 до начала эвакуации, на новом месте больших трудностей не вызвал (естественно в сравнении с другими проблемами). Поэтому танк Т-36 стал поступать в войска с этим мотором. По разным подсчетам «бензиновых» Т-36 выпущено от 271 до 297 штук. К слову, эти танки были лишены очень многого – на них небыло раций и переговорных устройств, упрощены приборы наблюдения (часть танков даже не имело оптики на смотровых щелях) – всего этого просто негде было взять. Но было сделано самое главное – производство было сохранено и по мере ввода новых мощностей постепенно наращивалось. Позднее, в 1942 г., выпуск дизельный моторов Д-6 и 2Д-6 был освоен и на заводе №77 в Барнауле и танк Т-36 перевели на выпуск по первоначальному варианту.

Постановлением ГКО от № 899 сс от 14.11.41 года, эвакуировавшийся на территорию Омского паровозо-вагоноремонтного завода Ворошиловградский паровозостроительный завод объединялись в один. Новое предприятие, ставшее заводом № 173 начало подготовку к производству танка Т-34. А 7.03.42 года постановлением ГКО № 1880 завод № 173 объединялся с заводом № 174 (расположенном так же на территории Омского паровозо-вагоноремонтного завода). За объединенным предприятием закрепили № 174, и оно приступало к параллельному производству танков Т-36 и Т-34. Кроме того завод №174 производил комплектующие для танка Т-38С (заводской индекс КВ-1С). Производство танка Т-36 продолжалось до февраля 1943 года, после чего завод переключился на производство танка Т-44. Причиной послужило столкновение КА с новыми немецкими танками «Тигр», ТТХ которых давало повод усомниться в боеспособности танка Т-34, а про Т-36 и говорить было сложно. Но к тому моменту был отработан новый средний танк, принятый на вооружение под индексом Т-44. Однако подготовка к Курской оборонительной операции (для срыва наступления Вермахта по плану «Цитадель») выпуск танков Т-34 ни на одном заводе останавливать не стали. Остановили выпуск танка Т-36 и уже в апреле 1943 года первые Т-44 покинули завод №174.

[1] – 45-мм танковая пушка образца 1938 года (20К-М) появилась в следствии наложения ствола пушки 53К на усиленный станок пушки 20К. 45-мм противотанковая пушка образца 1938 года (53К) была создана в КБ завода №8 в Подлипках, под руководством М. Н. Логинова путём доработки 45-мм пушки образца 1932 года. Доработка производилась на основе обработки боевого опыта полученного в Испании. Кроме того, ГАУ имело сведения о закупке Польшей французских танков с толстым бронированием, а так же разработке перспективных танков с противоснарядным бронированием в СССР. Справедливо рассудив, что за рубежом так же будут разрабатываться такие танки, ГАУ выдало техзадание на модернизацию 45-мм пушки образца 1932 года с целью увеличения бронепробиваемости более 50 мм гомогенной брони, без изменения гильзы патрона. КБ завода №8 увеличило плотность заряжания в гильзе (увеличилась засыпка пороху), удлинили ствол до 55,2 калибров, усилили станок, увеличили толщину щита с 4,5 мм до 7 мм. Начальная скорость снаряда возросла с 760 м/с до 807, а бронепробиваемость на 500 м по нормали с 43 мм до 56 мм.

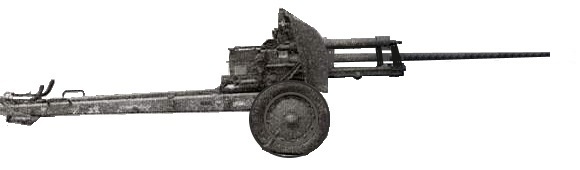

[2] – 57-мм танковая пушка образца 1938 года (Ф-45) появились, в общем то случайно. Имеющаяся на вооружении 57-мм пушка образца 1932 года, устанавливающаяся на маневренные танки Т-22 и Т-24, всех устраивала. Однако в 1935 году в системе противотанковой артиллерии РККА была произведена реорганизация. ПТП разделили на батальонную, полковую и дивизионную. Такое деление было и раньше, но все три уровня комплектовались одной артсистемой – 45-мм пушкой образца 1932 года (19К). Пушка 19К по всем параметрам устраивала военных, но не начальника вооружений РККА Халепского И.А.. Он предложил 45-мм пушку оставить на батальонном уровне, полковой уровень вооружить вновь разработанной 57-мм пушкой, а дивизионный – 76-мм полууниверсальной, тоже вновь разработанной. Разработку 57-мм ПТП и 76-мм полууниверсалки поручили заводу №92. Василий Грабин, опираясь на свой принцип унификации, разработал дуплекс Ф-24 – 76-мм полковая пушка, Ф-43 – 57-мм ПТП. В дополнение добавил к нему 76-мм горную пушку Ф-31. А также дивизионный триплекс – 76-мм дивизионная пушка Ф-22, 76-мм дивизионная полууниверсальная пушка Ф-22БМ и 107-мм дивизионная легкая гаубица Ф-42. Кроме того, на базе пушки Ф-22, была спроектирована 40 калиберная танковая пушка Ф-32.

Начиная с 1930 года, на ЛКЗ проводились работы по модернизации полковой пушки-гаубицы образца 1929 года. Эти работы показали невозможность качественного улучшения характеристик орудия при сохранении существующего однобрусного лафета. В 1936 году эти работы были прекращены и принято принципиальное решение о проектировании нового орудия. Осенью того же года ГАУ РККА выдало ленинградскому «Кировскому заводу» задание на разработку новой 76-мм полковой гаубицы-пушки. Новое орудие за счет удлинения ствола, по сравнению с пушкой образца 1929 года, должно было иметь улучшенную баллистику, угол вертикального наведения должен был составлять не менее 70°, а угол горизонтального наведения — не менее 60°. Его масса должна была не превышать 950 кг. Пушка должна была стрелять штатным осколочно-фугасным снарядом с начальной скоростью 500 м/с на дальность до 10 км.

Одновременно с этим, свою полковую гаубицу-пушку Ф-24, разработанную в инициативном порядке, представило и КБ завода № 92 под руководством В. Г. Грабина. Она была унифицирована с другими опытными образцами — 76-мм горной пушкой Ф-31 и противотанковой 57-мм пушкой Ф-43. Все образцы были созданы Ф. Г. Грабиным в 1936 году. Оба 76-мм орудия были практически идентичны: имели одинаковые ствол с затвором и полуавтоматикой, противооткатные устройства, люльку, прицел, механизмы наведения, уравновешивающий механизм, колеса и щит, различаясь только тем, что полковая пушка, в отличие от горной, получила неразборную конструкцию. 57-мм же пушка имела с полковой гаубицей-пушкой общий затвор с полуавтоматикой, противооткатные устройства, люльку, прицел, механизмы наведения, уравновешивающий механизм, колеса и щит. Патрон для полковой и горной пушки был стандартный – полковой пушки образца 1929 года. А для 57-мм пушки использовался патрон пушки образца 1932 года – по сути патрон пушки Гочкис с длиной гильзы 486 мм, но усиленным зарядом пороха весом 0,67 кг (в патроне пушки образца 1932 года пороха было 0,48 кг) Однако все орудия имели однобрусный лафет (что совершенно нелепо было для ПТО), чем собственно и не удовлетворили ГАУ. Впрочем, Ф-31 была признана бесперспективной и работы по ней закрыли, а дуплекс Ф-24/Ф-43 был отправлен на доработку. В 1938 году В. Г. Грабин предоставил на испытания полковой дуплекс Ф-24/Ф-43 с раздвижными станинами, дополнив его 57-мм танковой пушкой Ф-45. Вот под эту пушку и проектировался новый танк «Объект 136» на заводе №174. Пушка Ф-45 имела противооткатные устройства по типу пушки Ф-32.

57-мм противотанковая пушка Ф-43 (ЗИС-1) образца 1938 года

К слову сказать – пушка Ф-43 была принята на вооружение и выпускалась до 1941 года, когда на конвейере её сменила знаменитая ЗИС-2. Правда Ф-43 была принята в качестве дивизионного противотанкового средства. Гаубица-пушка Ф-24 так же была принята на вооружение, прошла модернизацию в 1941 году и выпускалась до 1951 года.

Данные полковой, противотанковой и танковой пушек дуплекса Ф-24/Ф-43/Ф-45:

Ствол у всех пушек одинаковой конструкции, состоял из свободной трубы, кожуха и казенника. Затвор вертикальный клиновый полуавтоматический. Подъемный механизм имел два сектора. Поворотный механизм винтовой. Тормоз отката гидравлический. Тормоз был расположен под люлькой, а накатник – над люлькой. Длинна отката переменная. Подрессоривание производилось винтовыми пружинами. Колеса 5,5×19 от автомобиля ГАЗ-А.

Пушка Ф-24 (полковая) Ф-43 (противотанковая) Ф-45 (танковая)

Калибр, мм 76,2 57 57

Длина ствола, клб 23,4 54,8 54,8

Вес ствола с затвором, кг 244 248 248

Угол ВН, град +65 ÷ -8 +37 ÷ -10 +30 ÷ -10

Угол ГН, град 60 60 —

Длина отката, мм 600 ÷ 900 560 ÷ 860 420

Высота линии огня, мм 620 620 —

Ширина хода, мм 1400 1400 —

Диаметр колес, мм 790 790 —

Клиренс, мм 375 375 —

Вес системы, кг 1725/925* 1742/957* 469

Вес снаряда, кг 6,23 2,72/3,12** 2,72/3,12**

Начальная скорость, м/с 509 823/470*** 823/470***

Дальность стрельбы, км 10,1 9,71 8,52

* — в числите в походном положении, в знаменателе в боевом

** — в числителе вес бронебойного снаряда, в знаменателе – фугасного

*** — в числителе скорость бронебойного снаряда, в знаменателе – фугасного

По материалам: http://guns.allzip.org/topic/42/71.html

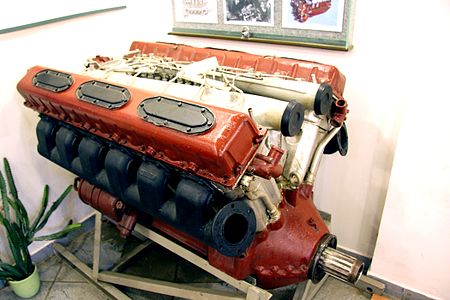

[3] – 2Д-6 (заводской индекс В-2) – советский танковый дизельный двигатель. Разработан в 1931÷1938 годах конструкторским коллективом дизельного отдела Харьковского паровозостроительного завода. Сначала под руководством К. Ф. Чалпана, а затем, с 1938 года – под руководством Т. П. Чупахина, его заместителя по проектной работе – Я. Е. Вихмана, заместителя по опытно-производственной работе – И. Я. Трашутина.

Мотор отрабатывался сразу в трех вариантах: Д-6 (рядная шестерка), 2Д-6 (V-образный двенадцатицилиндровый двигатель), 3Д-6 (W-образный восемнадцатицилиндровый мотор). Все двигатели имели одинаковый блок, поэтому в маркировке использована расшифровка: 2Д-6 – два блока по шесть цилиндров. Были отработаны моторы с одним и двумя блоками. Мотор с тремя блоками – для тяжелых танков до начала войны доведен небыл, поэтому все работы по нему были прекращены в июне 1941 года.

К началу Великой Отечественной войны, Моторостроительный завод №75 освоил пять модификаций дизеля: шестицилиндровый рядный Д-6 (для легкого танка Т-23В5, легкого танка Т-36 и САУ СУ-8), 2Д-6 (для танка Т-24Д и первых серий танка Т-34), 2Д-6-34 (после модернизации в 1941 г. Для танка Т-34), 2Д-6К (для тяжелых танков Т-38 (КВ-1 и КВ-2)), 2Д-6В (для тягача «Ворошиловец»). Уже во время войны, помимо вышеупомянутых, была разработана также модификация для тяжёлых танков, форсированный по оборотам до 700 л.с. (2Д-6СН) с центробежным нагнетателем от авиамотора АМ-38Ф. 2Д-6СН устанавливался на все модификации танка Т-38С (КВ-1С) и танки серии ИС. Мотор 2Д-6СН является первым серийным мотором с наддувом.

Параметры мотора 2Д-6: Объём 38,8 л, степень сжатия 14 и 15. Номинальная мощность двигателя составляла 450 л.с. при 1750 об/мин, эксплуатационная – 400 л.с. при 1700 об/мин, максимальная – 500 л.с. при 1800 об/мин. Масса двигателя – около 1000 кг. Диаметр цилиндра 150 мм. Ход поршней левой группы 180 мм, правой – 186,7 мм. Цилиндры располагались V-образно под углом 60°.

Дизельный двигатель 2Д-6-34 в танковом музее Т-34

До Великой Отечественной войны производился только на Моторостроительном заводе №75 (филиале Харьковского паровозостроительного завода), подрядчиками выступали ЖПЗ, Челябинский и Кировский (г. Ленинград) заводы. После начала войны выпускался на Сталинградском тракторном заводе и в Свердловске на заводе №76.В октябре 1941 года завод № 75 был эвакуирован в Челябинск на площадку ЧТЗ. Туда же переехал Кировский завод из Ленинграда. Все они были объединены в огромный завод «Танкоград».. Этот завод стал главным производителем танковых дизелей во время войны. Позднее, в 1942 г., выпуск 2Д-6 был освоен и на заводе №77 в Барнауле.

По материалам: https://ru.wikipedia.org/wiki/В-2