Как и обещал, тему танка для КД и общую структуру механизированного полка КД, выделяю в отдельную статью.

Итак, возвращаясь к вышеизложенному…

… Если прежде, в механизированном полку кд имелось 30 танков, 16 танкеток и 16 бронемашин, то по новым штатам, кд полагалось иметь в своём составе уже 78 танков (43 БТ, 4 БТ-7А, 26 Т-37А, 3 БХМ-3, 2 БХМ-4). Несколько позже, ударная мощь КД в танковом выражении должна была ещё более возрасти и составлять уже 94 танка: 60 БТ, 4 БТ-7А и 30 Т-38, сведённых в 6 танковых эскадронов по 15 машин и одну батарею артиллерийских танков. Плюс уже 20 средних и 3 лёгких бронеавтомобилей.

Чтоб понять, каких и сколько танков нужно иметь в своём составе кд, для начала, следует понять, для чего нужна вообще РККА «стратегическая» кавалерия после 1935 года, когда армия уже давно и обильно во всю накачивается танками. В РИ, тот план форсированного усиления кавалерии, «пробили» истинные «понимальщики» значения техники Тухачевский с Егоровым, мотивируя его насущную необходимость немедленно и кардинально увеличить ударную мощь РККА в связи с объявленным Гитлером отказом от каких либо военных ограничений, преобразованием Рейхсвера в Вермахт и (как уверял всех Тухачевский) практически неотвратимым, военным антисоветским союзом Германии и Польши, война с которым совершенно неизбежна ну в самое ближайшее время.

И поскольку все танковые заводы изначально работали на полную мощность (естественно, пока, слава Богу, в режиме мирного времени), и о «взрывном» росте числа механизированных бригад (мбр), деятели типа Тухачевского, никогда не обременявшие себя сопоставлением своих хотелок с возможностями страны, могли только мечтать (за те же 2 года, Тухачевский требовал сформировать ещё 10 мбр!), упор делался именно на привычную «стратегическую» конницу, в которой мбр отводилась роль тарана.

Да, РККА имела и планировала иметь много мбр. К концу того же 1937-го, она уже располагала 24 мбр лёгких танков, 4 мбр тяжёлых, 3 мбр химических танков и учебными бригадами. И понятно, что никакой массовой мотопехоты для эффективного сопровождения этих мбр у РККА как не было, так и нет – её заменяют очень скромные стрелково-пулемётные моторизованные батальоны в структуре тех же мбр и стрелково-пулемётные моторизованные бригады в структуре мехкорпусов (мк) (которых, кстати, всего 4). И это по тому времени, вполне понятно – мбр предстоит воевать не самим по себе, а в компании…. Те же отдельные бригады, вооружённые Т-26 могут придаваться стрелковым корпусам, а вооружённые БТ – корпусам как раз кавалерийским. Именно поэтому, позже, было принято решение об упразднении в составе тбр стрелково-пулемётных батальонов, а в составе мк стрелково-пулемётных бригад. И в том же 35-ом, ЕМНИП, принимается решение о том, что отныне все мбр, входящие в состав мк, должны вооружаться исключительно танками БТ. Наверняка думали, что мк, имея на вооружении сугубо быстроходные танки, будут лучше взаимодействовать с высокомобильными кк.

Соответственно вопрос – если из мбр и мк мотопехоту решили убрать как лишний элемент, за каким лешим по-прежнему содержать в структуре стрелковых дивизий (сд) отдельные танковые батальоны (тб), а в структуре кд – механизированные полки (мп) (начали упразднять только по итогам Зимней войны)? Особенно учитывая, что правильно распоряжаться танками пехотные комдивы не умеют от слова совсем, и ни в сд, ни в кд нет условий для качественного ТО «сватаемых» им танков. С этим, даже в самих мбр, как показали Большие манёвры 35-36 г. г. очень большая напряжёнка.

Но, если в тупом распылении танков по хилым танковым батальонам сд и в самом деле никакого смысла вообще не было (скорее напротив, это голимое вредительство, усиливавшее пехоту сугубо фиктивно, зато априори лишавшее наши бронетанковые силы приличной части их ударной мощи), то кд – которые в значительной мере в корпуса не сводились, иметь в своей структуре мп с хорошим ТО (!), было очень даже полезно. Осложнялось только эффективное использование и содержание танковых частей в кд тем, что кд – сами по себе формирования лёгкие, тылами (мягко говоря) не перегруженные, с минимальной техподдержкой и логистикой вообще. В этой связи, особенно странно, выглядит идея вооружения кд танками БТ.

Это ведь только поверхностно глядя, «быстрое к быстрому», запас хода большой и всё, кажись, логично. На самом же деле, БТ – это вообще по тому времени чрезвычайно дорогие (более чем на 30% дороже Т-26) и очень сложные КГ танки с высокими требованиями по качеству ТО и запредельно прожорливыми авиамоторами сумасшедшей (для танков веса БТ) мощности. И на от 47 до 64 БТ (плюс три десятка других танков, а так же на два десятка бронемашин), кд полагалось иметь всего… 1 (ОДИН) ГАЗ-ААА, оборудованный как специализированная походная танкоремонтная мастерская. А на все танки и кучу прочей техники кд скопом, аж 1 (ОДИН) масловодозаправщик и 2 (ДВА) бензозаправщика (не путать с банальными автоцистернами!).

Стоит ли удивляться после этого, что в кд 30-х, официально было признано из имеющегося парка танков мп 20 машин считать ЗАПАСНЫМИ! Конечно, в танковых частях РККА того времени тоже часть машин считалась резервом и стояла на консервации, но не в таких пропорциях к общему количеству!

А если подсчитать расход топлива (дорогого авиабензина!) теми БТ мп и сопоставить с объёмами горючего, которые могли перемещать до предела облегчённые обозы кд, картинка представляется и вовсе не радужная. Что толку иметь большой запас хода, если на всю боевую операцию его всё равно не хватит, а дозаправка БТ за линией фронта штука почти фантастическая. Странно, что разработчики этих самых новых штатов не осознавали, что для мп, подчас далеко оторванной от тыловых баз кд – это уже запланированный и совершенно неизбежный технический коллапс?

А ещё, учитывая, что скорости БТ лошадям были ну совершенно не под силу, спрашивается – зачем вообще кд те дорогие, сложные и бензинообжорливые Быстроходные Танки? Чтоб при первой возможности бросить их из-за плохого ТО и дефицита гсм?

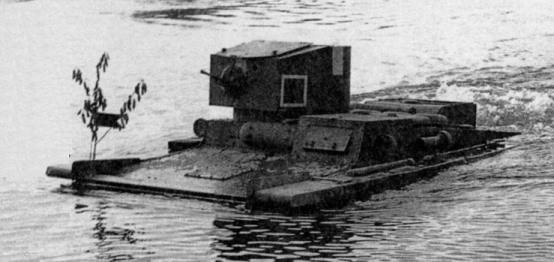

Вопрос по плавающим танкам-разведчикам тоже интересный.

С одной стороны, безусловно, и усиленная бронетехникой разведка в поймах рек и в прибрежных районах озёр нужна и поддержка кавалерии, способной форсировать водные преграды сходу, без инженерного обеспечения, тоже, безусловно, не помешает. Но вот на практике, оказалось, что наши плавающие танки-разведчики Т-37А и Т-38 никуда не годятся. Они плохо ездят (моторы тотально перегреваются, а гусеницы регулярно соскакивают на поворотах и при движении с креном по косогорам). Не годятся для разведки из-за плохого обзора и отсутствия раций на большинстве машин. Плохо плавают. «Клюют», уходя под воду носом, при резком уменьшении оборотов гребного винта, недопустимо накреняются при поворотах, моментально теряют и без того небольшую скорость на плаву при любом маневрировании, захлёстываются даже речной волной и банально тонут при каждом удобном случае, поскольку запас плавучести минимален, а герметичность оставляет желать лучшего. Из-за того же минимального запаса плавучести, о том, чтоб на броне, перевозить через водные преграды хотя бы пару-тройку бойцов-разведчиков, раненых, или самый минимальный груз, не может быть и речи. Для боя, танки тоже не годятся, поскольку плохо защищены (пробиваются с короткой дистанции обычной винтовочной пулей) и плохо вооружены (один ДТ – версия ручного ДП). Поэтому совсем не удивительно, что в структуре уже танкового полка (тп) кд от 1938 года, плавающих танков нет. Этот отказ оказался «меньшим из зол» не только потому, что Т-37А/38 никуда не годились, но и потому, что сокращалась номенклатура запчастей, упрощая логистику.

Вывод. Нам, для кавалерии, нужен танк одного только типа, более надёжный, с лучшей проходимостью, лучшей бронезащитой и более сильным вооружением чем «плавунцы» и при этом, более экономичный, лёгкий и компактный (с меньшим удельным давлением на грунт), чем БТ. И, разумеется, намного дешевле, чем тот БТ (и даже, если получится, дешевле чем Т-26!). Настолько, чтоб в кризисной ситуации и бросить было не жалко. Естественно простой в обслуживании, довольствующийся минимальным уровнем ТО и логистики, нетребовательный к качеству топлива и масла. Сопоставимый в плане подвижности с кавалерийскими частями.

Ну и как нам получить такой интересный танчик, если до весьма подходящего на эту роль Т-40 ещё далеко?

А он у нас уже практически есть!

Берём «старый-добрый» Т-26 и апгрейдим!

Тока не спешите тапками кидаться, напирая, что кавалерийский танк, мол, должон быть сугубо быстроходным. Англичане вон, в 1934 году (всего за год до старта реформы кавалерии в АИ), для своего «тяжёлого крейсерского» Мк-2 – массой немногим более нашего БТ, посчитали достаточным иметь максимальную скорость всего в 25 км/ч… и люто быстроходными «крейсерскими» танками для сугубо самостоятельных действий, «заболели» только насмотревшись на галопирующие орды наших БТ во время «Больших манёвров» 35-36 г.г.

(«Тяжёлые крейсерские» танки А-10 Мк-2)

А теперь, мы сперва, вспоминаем, что согласно одной из версий истории танка Т-26, наши Т-26, изначально оснащались отечественной, 85-сильной версией оригинального 91,5-сильного аглицкого мотора «Армстронг-Сиддли», который сам по себе уже был форсированной модификацией толи прямо 80-сильного прототипа, толи модификацией некоего промежуточного, между ним и исходником, 85-сильного мотора. В других же источниках, о 85 и 91,5-сильных модификациях мотора британского «шеститонника» вообще принципиально не упоминается (как будто их и в природе не существовало), из чего можно сделать логичный вывод, что англичане продали нам «шеститонники» с теми же, исходно-оригинальными 80-сильными моторами, и, соответственно, то, что наши двигатели Т-26 имели «паспортную» мощность 85 л.с. – можно считать невероятным (в тогдашних условиях) достижением. Не удивлюсь, если и тут наши товарищи проявили «цифирьную эквилибристику», указывая мощность оригинального «Виккерса» в 80 л.с. а нашего мотора в 85, не уточняя, что речь идёт у англичанина об эксплуатационной мощности, а у нашей его копии о сугубо номинальной (эталон на стенде без всякой ограничивающей мощность обвязки). А эксплуатационная, при этом, у нас была намного ниже чем у англичан… Тоже вполне возможный вариант.

(Виккерс-6 т. и Т-26 обр. 1931г.)

Поскольку однозначно убедительной трактовки "моторного вопроса" я не нашёл, а «догматить» на публику наиболее сходную с личными убеждениями – не мой стиль, к данной АИ будет подходить любая версия. Тем более что, опять-таки в любом случае, указываемая во многих источниках, мощность двигателя новорожденного Т-26 аж в 90 л.с. – скорее всего действительности не соответствует. ИМХО – СССР физически в то время не мог ни столь качественно скопировать максимально разогнанный на тот момент в линейке «Армстронг-Сиддли» 91,5-сильный двигатель (если мы верим первой версии), ни самостоятельно «разогнать» до такой мощности 80-сильный движок (ежели больше доверяем второй). Зато вполне доподлинно известно, что двигатели советского производства имели «номинальную» (т. е. стендовую) мощность 85 л.с. и в первый год выпуска, были практически неработоспособными. При этом, фактически, советский мотор выдавал значительно меньшую эксплуатационную мощность (эти вещи существенно различаются). Двигатель, к тому же, изначально, даже в аглицком исполнении, был чертовски капризным и ненадёжным.

Здесь чрезвычайно важно отметить, что именно и только с осознанием этих печальных реалий, становится и понятным, и совершенно оправданным, выданное конструкторам задание на форсирование штатного двигателя до 95 л.с. и на разработку специально для Т-26 95-сильного дизеля ДТ-26. Согласитесь, при наличии хорошо работающего и выдающего в процессе эксплуатации мощность близкую к номинальной, 85-сильного (или тем более 90-сильного!) карбюраторного мотора, разработка форсированной лишь до 95 л.с. версии, а тем паче нового очень сложного, тяжёлого и дорогого, опять-таки всего лишь 95-сильного дизеля – штука абсолютно бессмысленная – «овчинка» банально не стоит выделки. А вот заменить капризный карбюраторник, выдающий эксплуатационную мощность неприлично меньшую, чем номинальные 85 л.с. на 95-сильный форсированный или вообще на новый дизель – задача более чем достойная и логичная!

На самом деле, эпопея с отечественным двиглом для Т-26 выглядит совсем не так уж привлекательно.

Как уже говорилось выше, выпускаемый в СССР мотор Т-26, имел номинальную мощность 85 л.с. а эксплуатационную намного меньше. Поэтому, конструкторам регулярно давали понять, что с дефицитом л.с. на Т-26 надо что-то делать.

И они делали, попытку за попыткой:

1. Сперва, в том же 31-ом, была начата работа по созданию 95-сильного дизеля.

2. В 1932-ом, отвергнув предложение Виккерса о покупке 100-сильного мотора для «шеститонника», решили форсировать движок до 95 л.с. своими силами.

3. Наконец в 1937-ом перед конструкторами поставили сверхзадачу – поднять мощность старого двигателя до 105-107 л.с. и разработать новый, либо дизель, мощностью аж 180 л.с., либо карбюраторник, мощностью 130-150 л.с. ради дальнейшей модернизации Т-26.

С первой задачей не справились вообще – сперва, сама работа затянулась до 1933 года, а потом, тов. Тухачевский и Халепский решили, что Т-26 и БТ РККА уже не устраивают и заказали Гинзбургу вундервафлю в виде нового общевойскового КГ танка Т-46, для которого, двигателистам, ВМЕСТО 95-сильного дизеля (тему закрыли в приказном порядке), велели срочно спроектировать 200-сильный дизельный двигатель ДМТ-4. И которого, кстати, Т-46 оказалось мало и пришлось опять бросать работу над 200-сильным дизелем и начинать по новой проектировать уже 300-сильный ДМТ-5. В итоге, армия от этой дурной эскапады не получила НИЧЕГО. Ни новых дизель-моторов, ни танков.

Вторую задачу кое-как вроде бы даже решили, но не так, чтоб оно того стоило.

При максимальной (опять-таки стендово-номинальной) мощности в 96 л.с. форсированные моторы никак не желали отрабатывать минимально заданный моторесурс и чтоб в него уложиться, его мощность ограничили 92 л.с. (которую привычно и пишут во многих справочниках). При этом, эксплуатационная мощность ФОРСИРОВАННОГО двигателя, как утверждает почтенный М. Свирин, составляла всего 75 л.с. И именно такими моторами, оснащались практически все однобашенные Т-26 с 34 по 37 г.

Третью задачу решали-решали, но и с ней случился конфуз. Разогнанные вместо желаемых 105-107, лишь до 97 л.с. и даже запущенные в серию, моторы принялись вдруг ломаться. Ну и коли уж танки с этими моторами, начали тотально выходить из строя, что указывало на явную диверсию, на 174-ом танковом заводе начались суровые разборки с поиском шпиёнов и вредителей. Один из головных танкостроительных заводов страны, вообще прекратил выпуск новых танков Т-26 на целый месяц! А поскольку разборки и чистки не на шутку напугали изготовителей Т-26 (какие уж тут шутки!) после завершения разборок (выяснивших, что форсированные моторы и ресурс свой модернизационный выбрали на 100 % и материалы для их изготовления уже требовались гораздо более качественные), все новые Т-26, «от греха подальше», опять начали оснащать сугубо прежними 92-сильными моторами с эксплуатационной мощностью в 75 л.с.

Вот только вес Т-26 к 1937 году вырос уже до 9,7 т. и прежний моторчик в старом исполнении, эту массу тянул с трудом. Поэтому, двигателисты приложили массу усилий, чтоб уже на рубеже 38-39 г.г. моторы начали-таки выдавать те самые, заветные 96-97 л.с. Но… последняя модернизация Т-26 (Т-26-1, которой "сватали" по минимуму 105-107 л.с. а по максимуму, либо 130-150-сильный карбюраторник, либо вообще 180-сильный дизель), весящая уже более 10,2 тонн, не получила ничего, кроме всё того же 97-сильного мотора, с которым танк не разгонялся быстрее 30 км/ч.

(Т-26-1 обр. 1939 г. — последняя реинкарнация старика Т-26)

Но, это не помешало, когда приспичило, навешивать на этот же танк тяжеленную экранировку, с которой он весил уже более 12 т. и двигался почти исключительно на самой медленной передаче, как бульдозер.

В общем, печалька.

Теперь, вернёмся ещё несколько назад, по линейке времени нашей АИ, в год 1933, когда был разработан и запущен в серию знаменитый грузовик ЗиС-5, оснащавшийся тоже не слишком экономичным, но очень простым и надёжным двигателем мощностью 73 л.с.

Поскольку двигатель был прост, надёжен и чертовски вынослив, за неимением альтернативы, его же решили устанавливать на тяжёлые ярославские грузовики. А поскольку мощности его для грузовиков-пятитонников было явно недостаточно, скорость ЗиСа, пришлось разменять для Яг-ов на тягу. В результате, Яг-4 (как и его более совершенная модификация Яг-6) успешно возил свои 5 тонн, но вот скорость грузовика не превышала 40 км/ч даже порожняком по шоссе. А с полной нагрузкой, это фактически был уже колёсный транспортный трактор автомобильной наружности.

И вполне логично, что (в АИ!) уже тогда, двигателистам была заказана форсированная версия движка ЗиС-5 специально для Яг-4 (с 37 г. Яг-6).

В РИ, такой форсированный мотор, успешно спроектировали менее чем за год – ЗиС-16 мощностью 85-88 л.с. был разработан в 1938 году и виды на него имели многие… от первоначального заказчика – большого городского автобуса ЗиС-16, до бронеавтомобиля БА-11…

Вот что об этом двигателе пишут специальные ресурсы:

"Предстояло его (ЗиС-5) форсировать, но не слишком, чтобы и в дальнейшем использовать тот же сорт бензина. Взвесив все «за» и «против», мотористы ЗИСа повысили степень сжатия с 4,6 до 5,7-кратного значения, несколько расширили фазы газораспределения, увеличили высоту подъема клапанов до 10 мм, применив для этого новые толкатели и распредвал другой конструкции, чугунные поршни заменили алюминиевыми. Впрочем, в основном, детали мотора остались прежними.

Стендовые испытания показали, что максимальная мощность двигателя возросла более чем на 20% и достигла 90 л.с. при частоте вращения коленвала 2650 об/мин. Новинку обозначили ЗИС-16. На испытаниях она работала спокойно, чему способствовало использование ряда прогрессивных технических решений. Как-то — новая форма камеры сгорания и расположение свечи зажигания над выпускным клапаном. Естественно, посадочные места и соединительные размеры двигателя остались прежними, Благодаря этому он оказался взаимозаменяемым с мотором грузовика ЗИС-5, на котором провели его ходовые испытания.

Отличался новый мотор и экономичностью. Очень большой и тяжёлый автобус ЗиС-16, оснащённый им, расходовал всего 37-38 л. бензина на 100 км пробега."

Не правда ли – не плохая альтернатива двигателю Т-26?

В данной АИ, этот же заказ на форсированный ЗиС будет сделан не на рубеже 37-38 г.г. (в мае 38-го двигатель уже был готов), а ещё в 34-ом и главным заказчиком будет ЯАЗ. Под выпуск этого форсированного до 85-88 л.с. мотора, при ЯАЗе строится собственный двигательный кластер. Выпускать моторы, он начнёт в 36-ом… Т. е. времени на создание форсированного ЗиСа минимум вдвое больше чем в РИ — опыта-то тогда ещё было поменьше.

Так вот, возвращаясь теперь в наш АИ 1935 год, и вспоминая грустные реалии с силовыми агрегатами Т-26, в принципе, мы наверное практически ничего не потеряем, если поставим на кавалерийский Т-26Б («Буденовский») тот самый, 85-сильный двигатель (назовём его Я-8-1).

Кстати, опыт по установке автомобильных моторов на Т-26 у нас тоже в РИ уже был. Хоть и неудачный.

Поскольку, как говорилось выше, «родной» мотор Т-26 был слаб и ненадёжен, сразу две организации, независимо друг от друга решились заменить его на 93-сильный автомобильный двигатель «Геркулес», которые небольшими партиями покупали в САСШ для тяжёлых ярославских грузовиков.

Первыми, свою версию, ещё в 31-ом, на скорую руку слепили слушатели ВАММ – это была их версия танка Т-26, известная как ТММ, в которой слушатели решили внедрить все пожелания «великого советского стратега» Тухачевского – танк получил «усовершенствованную» КПП и третью пулемётную точку в передней части корпуса.

Но в своих расчётах по КПП, студенты накосячили, а двигатель установили с обычной автомобильной системой охлаждения. В итоге, мотор страшно перегревался на всех режимах работы, терял мощность, а неудачная КПП довершила фиаско – максимальная скорость танка не превышала 25 км/ч.

Вторая неудача постигла наших разработчиков в 1932 году, когда в СССР впервые началось проектирование на шасси Т-26 бронетранспортёра для перевозки отделения пехотинцев. Машина получилась тяжёлой (ок. 9,5 т.) и к тому же конструктора не учли большую разницу в оборотах и крутящих моментах моторов. В итоге, штатно нагруженный (точнее для 32-го года сильно перегруженный) БТР не мог разогнаться быстрее 24 км/ч.

Поскольку у нас на дворе не 31-32 г.г., а уже 35-й год, и конструктора просто обязаны учитывать весь тот опыт, совершенно необходимо:

1. Грамотно и с учётом всех нюансов, рассчитать варианты комфортной установки двигателя Я-8-1 на танк, чтоб он в полной мере использовал свою мощность.

2. Поскольку даже форсированный ЗиС-овский мотор для Т-26 это всё-таки «прожиточный минимум», тем более для кавалерийского танка, необходимо всемерно облегчить танк, весивший тогда в стандартном виде 9,2 т. вернув его как можно ближе к исходному понятию «шеститонник». В конце-концов, ЕМНИП, прототип «шеститонника» при массе 6,6 т. и движке всего в 80 л.с. развивал скорость до 36 км/ч. (Движок, кстати, на прототипе «шеститонника» стоял как раз автомобильный, жидкостного охлаждения, мощностью всё те же 80 л.с. И никаких кардинальных переработок конструкции под установку оригинального 80-сильного воздушника ему делать не пришлось. Так что, задача однозначно решаемая).

Об этом облегчении чутка подробнее.

При переходе к однобашенной конструкции на рубеже 33-34 г.г., бронезащита Т-26 была увеличена с 13 до 15 мм. Зачем это делалось не понятно — 13 мм брони вполне хватало для защиты танка от бронебойных винтовочных пуль. А от более мощного бронебойного вооружения, уже и 15 мм всё равно было недостаточно. Поэтому, на кавалерийской версии, мы возвращаемся к 13 мм броне. Причём даже 13 мм, сохраняем лишь в передней проекции корпуса и башни. Всё прочее вертикальное бронирование уменьшаем до 10 мм, гарантирующих защиту от обычных винтовочных пуль на любой дистанции. Причём лобовые детали и бортовые стенки подбашенной коробки, будут устанавливаться с наклоном – как ещё в 32-ом предлагал Гинзбург. Башню в 36-ом тоже уже можно пробовать сделать коническую.

Только не нужно кивать на французов, которые на свои новые пехотный и кавалерийский танки уже примеривают 34 мм броню – в СССР про эти чудеса в начале 35-го ещё и слыхом не слыхивали. (Это уже в 36-ом, небезизвестный С. А. Гинзбург, наслушавшись рассказов наших танкистов-интернационалистов, плотно общавшихся со своими иностранными «коллегами», вдруг сделал сенсационное открытие об усилении бронезащиты на буржуйских танках). Да и сравнивать технологические возможности СССР и Франции того времени, в принципе нельзя!

Облегчаем и вооружение.

В башне, вместо 45 мм пушки, ставим ККП ДК (исходя из предыдущей статьи, массовый выпуск начнётся как раз в 35-ом). А пока волна массового выпуска ДК не докатилась до кавалерии (а всех кто этому препятствует, мы в АИ «уволим» по соответствующей «статье», точно так же, как и тех, кто мешает оснащать РККА миномётами), ставим вместо него банальный «Максим».

С таким относительно лёгким вооружением, башню уже нет нужды «балансировать» при помощи массивной кормовой ниши. А это опять-таки вес и не малый. Тем более что в кормовую нишу в 35-ом, чаще ставили вовсе не рацию, а либо дополнительную боеукладку, либо не столь уж необходимый «ворошиловский» пулемёт.

Единственное, что несколько утяжелит наш кавалерийский танк – это необходимость его дооснащения дополнительными подвесными бензобаками, поскольку характер его «эксплуатации» в кд потребует существенного увеличения радиуса действия на одной заправке. Хотя, в РИ запас хода Т-26 к концу 30-х и так довели до 200 км, чего вполне достаточно — даже с одной заправкой в пути, дальноходность уже превышает таковую на БТ, дозаправить который за линией фронта проблематично.

В итоге, такой существенно облегченный Т-26Б (масса без дополнительных топливных баков не более 7 т. – двухбашенный британский «шеститонник» Mk-E в экспортном варианте, с 12,7 мм бронёй и бронекожухами двух станковых пулемётов, весил 7,1 т. а наш двухбашенный Т-26 обр. 31 г. с 13 мм бронёй по кругу, и более тяжёлыми башнями, весил на тонну больше), с 85-сильным мотором Я-8-1, по подвижности, уже точно не будет уступать стандартному 9,2 тонному Т-26 вып. 35 г. с его 92-сильным "номинально" и 75-сильным в эксплуатации движком. Да и по надёжности (подвеска и трансмиссия уже и близко не перегружены), наверняка "кавалерист" окажется гораздо лучше. И к ТО и логистике вообще, требования у Т-26Б будут намного скромнее – для СУ ТО будет аналогичным таковому у обычного ЗиС-5 или Яг-6. Как и потребляемые ГСМ. Обслуживаться и ремонтироваться такие танки вполне могут в обычных автотракторных мастерских даже слесарями без серьёзной специальной подготовки.

Насчёт того, что мол такие танки немецким не соперники, я могу во-первых, напомнить, что на дворе аж 1935 год (а какие там у немцев танки в 35-ом-то? Т-1 с 13 мм бронёй, Т-2 с 14,5 мм бронёй и лишь в декабре 35-го была заказана «нулевая» серия из 25 Т-3 с 15-мм бронёй. Одобренный в том же 35-ом Вермахтом прототип Т-4, тоже имел лишь 15 мм броню. А ДК, как раз пробивал с дистанции 500 м до 15 мм брони высокой твёрдости и до 20 мм средней твёрдости. А с меньшей дистанции даже больше – со 100 м 20 мм брони высокой твёрдости. И во вторых, кивнуть на немецкую же тактику подставлять под танки противника не свои танки, а мощную ПТО – а она у АИ КД отнюдь не шутейная – конно-артиллерийский полк при своих дивизионных пушках, изначально можно сказать сурово противотанковый!

Конечно, кто-то может заявить, что такой танк будет слишком тихоходен для кавалерии. А разве? На марше, скорость Т-26Б будет не ниже чем у обычного Т-26, а скорее даже выше. Хотя, это и не так уж актуально, ведь марши кавалерия совершает, как правило, шагом (лошадиным, разумеется), поскольку темп движения дивизии жёстко ограничен скоростью её же обозов. А шаг лошади, это чуть больше 8 км/ч.

Что касается движения по пересечённой местности.

Тут кавалерия (и это её "конёк") может похвастаться тем, что её скорость "шагом" практически не снижается — снижается только скорость собственно обозов. А вот танки, пересечённая местность заставляет существенно снижать скорость. Типовую трассу НИБТ полигона, состоящую как раз из самых разнообразных препятствий, которую уже как раз танки всех типов преодолевают преимущественно "шагом", Т-26 осиливает всего на 4 секунды хуже, чем суперскоростной БТ! А наш Т-26Б, как минимум, обычному Т-26 не уступает.

А как насчёт подвижности в атаке?

В бой, танк идёт обычно со скоростью поддерживающей его пехоты — т. е. если комдив решил спешить своих кавалеристов и работать по-пехотному — тут вообще никаких проблем.

Но, проблем нет и в том случае, если кавалерия поддерживает Т-26Б в конном строю и атаку, местность и условия боя, позволяют провести стремительную. Дело в том, что даже в такую атаку конница идёт на рысях — это такой аллюр, при котором скорость не превышает 16-20 км/ч. Да, не очень быстро, но экономично, поскольку в галоп, всадник бросает свою лошадь только в последний рывок. В галопе, находящаяся в хорошей физической форме верховая лошадь, может разгоняться до 60 км/ч. Но галоп очень быстро истощает силы животного и та же лошадь, может шпарить на максимальной скорости не более 3 км. А ведь бой — это не просто доехать от старта до финиша — по сути, с "финиша" только и начинается настоящая "работа".

Поэтому, конница идёт в атаку как положено, на рысях (16-20 км/ч) что Т-26Б более чем по силам. При этом, танки возглавляют атаку, подавляют огневые точки (прежде всего пулемёты), бронёй и огнём прикрывая кавалерию. А вот когда дистанция до противника сократиться до одного решительного броска, конница и перейдёт на тот самый галоп. Это позволит кавалерии обойти танки, развернуться лавой и уничтожить ПТО противника до того, как ПТП расщёлкают наши жестянки.

(Атака конницы и Т-26)

Понятно, что такому взаимодействию надо учиться. Но, во-первых — в кд есть свои танки — "учись-не хочу". Во вторых, у кд есть на это время. И в третьих, основным видом боя, всё-таки даже для кавалерии, уже является бой в пехотном порядке, поскольку лошадь к концу 30-х, уже не столько боевое животное, сколько банальное средство передвижения.

В общем и целом, наш не дорогой и довольно лёгкий танк — для конницы — самое то.

Теперь, по структуре.

В механизированном полку будет два батальона по 33 таких танка (всего 66), плюс 4 САУ в виде такого же Т-26Б, но без башни, со щитовой установкой 76,2 мм батальонной ДРП Курчевского («С паршивой овцы хоть шерсти клок!»), а ту «БПК» (как наиболее доведённую до боеспособного состояния из всех поделок Курчевского), и на вооружение официально принимали, и выпустили в весьма приличном количестве (согласно некоторым источникам не менее 800 орудий, последние из которых, не смотря на вполне боеспособное состояние, отправили в переплавку буквально накануне ВОВ). А поскольку БК у таких САУ будет не так чтоб велик, её же укомплектуем складной зенитной установкой под спарку хоть обычных ДТ.

И обязательно надо предусмотреть в конструкции Т-26Б, чтоб его основное вооружение – ДК (или временный «Максим»), можно было устанавливать снаружи, на заднем срезе крыши башни в качестве средства ПВО, как это обычно делали американцы во время ВМВ.

Третий батальон МП – это то самое, хоть и минимальное, но собственное, моторизованное: ТО, снабжение, связь и полуэскадрон боевого охранения этого самого МП. Не одна танкоремонтная мастерская-«летучка» на шасси ГАЗ-ААА на весь МП как в РИ, а как минимум две – по одной на каждый батальон. И не один масло-водозаправщик и два бензозаправщика на всю дивизию, а как минимум по масло-водозаправщику и по два бензозаправщика на каждый конкретный танковый батальон. И на дивизию ещё один отдельный комплект!

И, кстати, никаких танковых, зенитных и прочих эскадронов. Эскадроны останутся исключительно у собственно кавалеристов.

В серию, такой кавалерийский танк может быть запущен уже в 1936 году.

(Танк Т-26Б. Масса — ок. 7 т. Двигатель ЗиС-16 (Я-8-1) — 85-88 л.с. Скорость 32 км/ч. Запас хода с доп. баками до 300 км/ч. Броня — вертикальная в передней проекции корпуса и башни — 13 мм. Прочее вертикальное бронирование — 10 мм. Вооружение 1 ККП ДК обр. 32 г. (БК 450 патронов (15 магазинов)) и 1 пулемёт ДТ обр. 29 г. (БК 3150 патронов (50 дисков). Экипаж 3 чел.)

(Силовой агрегат грузовика ЗиС-5 в объёме МО Т-26. Чтоб он там спокойно поместился, крыша МО прямая. На ней (из-за глушителя не видно) "гриб" воздухозаборника. После двигателя, расположены последовательно два автомобильных радиатора от ЗиС-5 или даже от ЗиС-6. В самой корме МО вентиллятор вращаемый специальным валом, проходящем через радиаторы. Воздух выбрасывается наружу через жалюзи в кормовом листе. Нижняя половина жалюзи закрываемая для преодоления вброд водных преград. Глушитель перенесён с кормы на борт. С размещением бензобаков есть варианты. Основных либо два (если поместятся по бокам от мотора) либо один как на обычном Т-26. Дополнительные — один не демонтируемый, расположенный симметрично выхлопной трубе на противоположном борту и два демонтируемых на крыше МО за подбашенной коробкой по бокам от воздухозаборника. Не слишком безопасно, конечно, но и пустеть им полагается первыми. По другому увы не получается. Не без косяка, конечно. Зато запас хода при всех полных баках более чем достаточный).

Теперь, ещё один логичный вопрос — кто будет его выпускать и в каких объёмах.

С объёмами всё достаточно просто. На 17 нормальных кд, нам соответственно необходимо 1122 кавалерийских танка. С учётом необходимого резерва, танков для учебных частей и замены потерянных, по максимуму 1500. Это количество 174-й танковый з-д может выпустить за полтора года.

Отсюда ещё одна АИ идея. На рубеже 35-36 г.г. выходит постановление правительства, о ПОЛНОМ снятии танка Т-26 с выпуска как устаревшего. КБ 174-го танкового з-да поручается за полтора года спроектировать, а заводу освоить в серии новый лёгкий пехотный танк ему на замену. В качестве отправной точки, использовать Т-46-1, но упор сделать не на КГ ход, а на чисто гусеничный, при непременном усилении бронезащиты. И в течение этих полутора лет, дабы не простаивать, 174-й завод будет производить необходимые коннице 1500 кавалерийских танков.

В случае какой-либо заминки (толи производительность упала вследствие необходимой для выпуска танка нового поколения реконструкции, толи КБ справилось с заданием раньше), к выпуску может быть подключен либо СТЗ (который кое как осваивал выпуск Т-26), либо даже тот самый ЯАЗ (который получив собственное двигательное производство, неизбежно сам пройдёт масштабную реконструкцию под существенный рост выпуска своих, уже вполне адекватных с 85-сильным двиглом, грузовиков). Так или иначе, этот важный заказ вполне может быть выполнен до 1938 года, когда в дальнейшем выпуске кавалерийского танка уже не будет никакой необходимости — и конница свои танки получит в полном объёме, и ТТХ этих танков уже будут признаны неудовлетворительными, и армия, как я надеюсь, уже получит, наконец, свой НОРМАЛЬНЫЙ общевойсковой танк, и РККА (включая кавалерию) в будущем, уже будут ориентироваться сугубо на него (ну, или на новенький плавающий Т-40, если тот пехотный танк окажется для конницы малопригодным).

А пока — дёшево и сердито, прошу любить и жаловать Т-26Б. Для боевой учёбы кавалерии сгодится не хуже чем немцам сгодились их "однушки" и "двушки" (не забываем, что год заказа тех Т-26Б 1935-й!), а после 38-го, вполне можно начать оснащать кавалерию танком нового поколения. Но и старые-добрые Т-26Б, летом 41-го, ещё вполне могут показать себя и в специфических условиях применения кавалерии (действуя по открытым флангам и тылам, где у немцев ПТО никакая) и в качестве поддержки танковых дивизий в составе КМГ, и даже для усиления стрелковых корпусов в обороне, ведь Т-26Б (особенно если к началу ВОВ начать перевооружать его на 20 мм ТНШ), будет ничуть не хуже собственно Т-26. А большего от него и требовать грех.

(Основной (наряду с БТ) боевой танк РККА 30-х Т-26. На всю представленную внизу линейку, приходилось всего три модификации не слишком удачного двигателя: 85, 92 и 97 л.с. Но, что интересно, в "Руководстве службы" танка Т-26 40-го года издания, наверное имея виду наиболее массовый мотор танка, пишется вполне конкретно, что двигатель имел максимальную мощность 91 л.с. номинальную 82 л.с. а эксплуатационную 75 л.с.)

Замечательные люди!

Замечательные люди!

С таким количеством детей

С таким количеством детей можно и с ума сойти. Как за ними за всеми можно присмотреть и каждому уделить необходимое для воспитания и общения время, ума не приложу.

С таким количеством детей

Всё гениальное выдумано до нас. Старшие смотрят за средними, а средние за младшими. Как раньше в семьях, где более десятка детей было. Причём эта семья получает помощь, а значит детям не надо себе на хлеб зарабатывать.

Так дети то не вполне

Так дети то не вполне здоровые.

Так дети то не вполне

Разве все.

Большинство детей, принятых

Большинство детей, принятых Бриггсами в семью, не были нужны на родине никому; поскольку страдали различными заболеваниями или имели так называемые особенности развития.

С ними надо еще уметь по уму общаться. Проблеммы со здоровьем скорее всего разные. И как с ними со всеми сладить?

Значит, тем больше уважения

Значит, тем больше уважения Бриггсам. Добровольно взять на себя столь тяжелый груз… действительно великие люди.

Как за ними за всеми можно

А зачем каждому? Их всех вместе собирают и кормят, играют, читают сказки, включают мультики и т.д. и т.п.. Как в детском воспитательницы в детском садике.

Как в детском воспитательницы в детском садике.  Вот вещи им покупать и в школу и детсад собирать — это проблема.

Вот вещи им покупать и в школу и детсад собирать — это проблема.

«А зачем каждому? Их всех

"А зачем каждому? Их всех вместе собирают и кормят, играют, читают сказки, включают мультики и т.д. и т.п.. Как в детском воспитательницы в детском садике."

Как в детском воспитательницы в детском садике."

Скорее уж как в казарме-стройся по ранжиру, весу и жиру. И на вяский слуяай еще надо проводить проверку наличия всего "личного состава" хотя раз в день перед отбоемм.

надо проводить проверку

Тут надо все телодвижения начинать с развода на и переклички. Вечерней поверкой не обойтись.

«Тут надо все телодвижения

"Тут надо все телодвижения начинать с развода на и переклички. Вечерней поверкой не обойтись."

Так эти дети почти все не совсем здоровые. С какого бока к ним подступать? Тут без помощи целой бригады опытных специалистов не обойтись.