Статья Алексея Борзенкова с его сообщества «Триста! Тридцать! Три!»

Тяжёлая артиллерия, стоявшая на вооружении корпусов, армий, резерва верховного Главнокомандования, овеяна славой солиста, начинавшего все более-менее крупные наступления РККА в годы Великой Отечественной. Часто публикуют сообщения пленных, которые «не встречались ранее с таким мощным артиллерийским огнём». Но, как вы уже понимаете, всё не может быть хорошо и просто. У тяжёлой нашей артиллерии в военные годы был очень длинный и тернистый путь от слишком ценной игрушки, которую прятали в тылу, чтобы не потерять, до сталинский кувалд, вскрывающих железобетонные укрепы в Восточной Пруссии и на Зееловских высотах.

В годы ВОВ на вооружение было принято мало новых артсистем, если сравнивать с предвоенными годами. И все они оказались на танках, в артполках дивизий и у противотанкистов. Артиллерию корпусов, армий и РВГК новшества обошли стороной, если не считать часть Д-1 и БС-3, последние передавались частично как аналог А-19. Эта система, хоть и дала начало мощнейшей нашей танковой пушке, в своей нише была всё-таки слабовата и весила почти 8 т в походном положении. Посему более активно использовалась МЛ-20, более мощная и универсальная. Как дополнение к ним шли 152-мм гаубицы, в т.ч. с 1943 г. уже упомянутая Д-1 — фактически довоенная М-10 с новым затвором и механизмами наведения на усиленном лафете от М-30 (а вот если бы вместо последней запустили бы в серию Ф-25, то пришлось бы создавать новый лафет). Более тяжёлые Бр-2, Б-4 и т.п. вскоре после начала войны были уведены в тыл и долгое время находились там. Так что частенько на немецкие 240-мм орудия наши отвечать могли только 122-152-мм снарядами. Из-за этого снижалась результативность артподготовок, работы по тылам и подавления особо защищённых огневых точек.

Как и с многим другим, тяжёлая советская артиллерия на начало войны была в двояком положении — с одной стороны хватало современной техники (в сравнении с ещё недавним лидером, Францией, СССР выглядел прям так неплохо), были теоретические наработки применения, с другой — надо было этим всем учиться пользоваться. Как показал опыт войны с Финляндией, прорывать долговременную оборону с помощью артиллерии РККА было ещё учиться и учиться. Да, во время второго подхода к линии Маннергейма сосредоточили огонь сотен орудий на узком участке и вскоре проковырять там дыру, но, как всегда, есть НО: во-первых, Финляндия не располагала силами, чтобы заранее разгадать планы советского командования и оперативно ответить на них, во-вторых, финская артиллерия представляла тот ещё зоопарк-музей, к которому, тем более, кончались боеприпасы.

Во время битвы под Москвой использовали вообще всю артиллерию, которая была под рукой. Потери в тяжёлой артиллерии вынуждали сокращать батареи до 2 орудий, применять экспериментальные орудия, типа 130-мм самоходки СУ-100-Y, 152-мм СУ-14-2 и т.п. В состав артиллерии РГК начали вводить 122-мм гаубичные части, что даже по меркам ПМВ было странным делом. Плотность орудий калибра выше 76 мм на огромном фронте была очень низкой, не хватало БК, из-за чего после начала контрнаступления артподготовки ограничивались 10-20 минутным артналётом, после которого танкам приходилось долго ещё ковырять всякие дзоты, наделанные в подвалах домов. Из-за нехватки адекватных средств тяги, налаженной связи и взаимодействия с соседями, многотонные А-19 и МЛ-20 отставали от наступающих войск. А частенько этих орудий в принципе не было на фронте. Например, на 1 декабря 29-я армия имела ноль 152-мм всего 8 122-мм орудий, да и то к ним не хватало снарядов. К слову, соседняя 31-я армия, имевшая крупнокалиберное усиление, использовало его активнее массовых лёгких трёхдюймовок — с 6 по 16 декабря израсходовали 2,12 БК к покловушкам, 1,5 БК к дивизионкам, 1,5 БК к 107-мм пушкам, 2,37 БК 122-мм гаубичных выстрелов и 3,36 БК 152-мм.

Отдельно хочется вспомнить широко разошедшуюся сегодня легенду о гигачадных 190-пудовых 6-дм осадных пушках обр. 1877 г., которые уже чуть ли не в одну калитку затащили оборону Москвы, отражая танковые атаки прямой наводкой сверхмощными снарядами, целясь через ствол. Во-первых, применение орудий тех лет не является чем-то уникальным — если не считать американцев, которые к ПМВ имели горстку пушек разной степени убогости и потому не дошедших до 40-х, остальные прибегали к старью конца XIX века. И я не только про барахольщиков-финнов, но и про французов и немцев. Во-вторых, эти громадные пушки (под 2 м высотой на позиции) замаскировать так, чтобы немецкие танки не заметили позиции с 500-600 м после первых выстрелов невозможно. В-третьих, стрельба из орудий без углов горизонтального наведения, с наведением через ствол (скорее всего тоже фантазия), с огромным откатом после каждого выстрела по подвижной мишени мягко говоря будет неэффективной, особенно когда мишени при первых выстрелах разбегутся по сторонам и начнут отвечать из скорострельных пушек. В-четвёртых, немцы уже не раз встречались с современными М-10, МЛ-20, почему же их должны ввести в шоковое состояние реликтовые динозавры — не понимаю. В-пятых, указанная чудовищная мощность 6-дм старых фугасных снарядов чрезмерна. Почему они должны пробивать бронированный танк насквозь не взрываясь — не понятно. Почему они должны переворачивать близким попаданием многотонные машины — тоже не понятно, куда как более мощные ОФ-540 на такое не были способны. В-шестых, пушки были 120-пудовые либо, на худой конец, 200-пудовые, а не 190-пудовые. В-седьмых, достоверной информации о применении этих пушек нет.

Как видно, в наличии были 120-пудовые пушки с серьёзным запасом снарядов, а не 190-пудовые, как утверждается в легенде

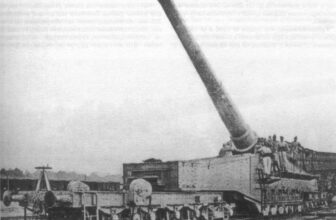

Как серьёзные калибры могут помочь в обороне, было видно по боям за Севастополь и Ленинград, где дальнобойные морские орудия повернули свои стволы на наступающие немецкие части. Такие системы могли успешно поражать немецкие полевые батареи, наносить удары далеко от линии фронта по тылам. Собственно, войска получили то, чего не хватало у общевойсковых армий в поле — огневую мощь. На флотских орудиях и наличии БК к нему и держались защитники блокированных городов. В обороне Ленинграда принимала участие и опытная 406-мм бабаха Б-37 для линкоров. Это одно из мощнейших произведённых в мире орудий с августа и до конца 1941 сделало 81 выстрел. Дальше удалось подкопить снаряды и совершить несколько обстрелов 8-й ГРЭС вместе с 356- и 180-мм пушками. Увы, отстрелялись артиллеристы неважно и немцы сперва даже не заметили, что по ним ведёт огонь 16-дюймовка.

Понимая, что артиллерия является ключевым средством закидать неприятеля неприятным на поле боя, наши начали массировать применение орудий в конце 1942-го, сформировав в октябре-ноябре 11 артдивизий, а вскоре доведя до 19. Этому способствовал ещё рост выпуска 76—152-мм артсистем. Но из-за быстрого численного роста пришлось лишний раз пошукать по сусекам и потому в таких соединениях до конца войны воевали модернизированные шнайдеровские гаубицы. Артдивизии включали в себя 3 полка противотанковых пушек, 3 полка 122-мм гаубиц, 2 полка А-19 и МЛ-20, всего 168 орудий. В декабре ввели промежуточное звено, бригадное. Итого штат артдивизии составил:

- лёгкая бригада (48 76-мм пушек);

- гаубичная бригада (56 122-мм гаубиц);

- пушечная или тяжёлая пушечная бригада (36 А-19 или МЛ-20);

- миномётная бригада (108 120-мм миномётов).

Специально для прогрызания обороны немцев плотности и мощи огня обычных артдивизий не хватало, решили создавать специальные артиллерийские дивизии прорыва (АДП). Для них начали формировать тяжёлые гаубичные бригады разрушения из 32 152-мм гаубиц либо МЛ-20. Тогда же, весной 1943 г., всё-таки махнули рукой, была не была, и сформировали 11 гаубичных бригад большой мощности из 24 Б-4. В итоговом варианте АДП могла порадовать войска следующим штатом:

- лёгкая бригада (72 76-мм пушки);

- миномётная бригада (108 120-мм миномётов);

- гаубичная бригада (84 122-мм гаубицы);

- тяжёлая гаубичная бригада (32 152-мм гаубицы или гаубицы-пушки, т.к. из-за отсутствия производства 6-дюймовых гаубиц тех не хватало);

- тяжёлая пушечная бригада (36 МЛ-20);

- гаубичная бригада большой мощности (24 Б-4).

Модернизированные шнайдеровские гаубицы были не самым редким явлением после скачкообразного роста артдивизий

К концу 1944 число подобных дивизий довели до 31. При формировании и переформировании артдивизий начали включать туда новую технику — 152-мм гаубицы Д-1, 160-мм миномёты МТ-13, 300-мм РСЗО М-31. В этих АДП подсократили ЗИС-3 и МЛ-20, добавив новые бригады. Из-за отказа от бригады многотонных гаубиц-пушек и массового применения полноприводных американских грузовиков в целом мобильность АДП повысилась, 160-мм миномёты могли оперативно следовать за наступающими войсками и поражать даже сильно укреплённые позиции. Итого:

- лёгкая бригада (48 76-мм пушек);

- миномётная бригада (108 120-мм миномётов);

- тяжёлая миномётная бригада (32 МТ-13);

- гаубичная бригада (84 122-мм гаубицы);

- тяжёлая гаубичная бригада (32 152-мм гаубицы или гаубицы-пушки);

- гаубичная бригада большой мощности (24 Б-4);

- тяжёлая реактивная бригада (36 М-31).

Но если начал баловаться с гигантизмом, остановиться бывает сложно. В 43-ем начали формировать артиллерийские корпуса прорыва — соединение из двух АДП и дивизии реактивной артиллерии с РСЗО М-30 и М-31. После изменения состава в дивизиях корпуса стали собираться из трёх одинаковых АДП. Всего было сформировано 10 артиллерийских корпусов.

К формированию артдивизий, массированию применения артиллерии и управлению всей этой силой подтолкнула Сталинградская битва, где наши пушкари заслужили свой собственный день — 19 ноября. Посему остановимся на этом подробно. В начале сентября 42-го Н.Н. Воронов, после поездки с Василевским под Сталинград, инициировал формирование артиллерийских частей и соединений, увеличении управляемости огневой мощью на уровне фронтов и улучшению боепитания, что нужно для планируемой операции по разгрому войск Паулюса. Сперва для двух последних задач к месту битвы выехала группа штабных офицеров. Из-за невозможности располагать мощную артиллерию в самом городе, основные позиции обороняющихся армий были вынесены за Волгу. За счёт жёсткого централизованного управления удалось быстро переносить огонь на угрожающий участок, доводя плотность до 100 орудий на 1 км фронта. Усилилась разведка, вскрывая в городе места скопления немецких сил, артиллерия 62-й армии даже устраивала контрподготовки.

Для качественного усиления поддержки была сформирована Заволжская фронтовая группа артиллерии дальнего действия, но разнобой дивизионов и батарей был слабоуправляем. Воронов решил это всё собрать в единое соединение. Ставка дала добро и на свет родилась 19-я артиллерийская дивизия РВГК. В её состав вошли 5 пушечных полков (12 А-19 и 36 МЛ-20), гаубичный полк большой мощности (10 Б-4) и тяжёлый дивизион (6 Бр-2 — пушки приехали защищать свой родной завод).

На степных участках фронта постепенно стягивалась ударная группировка. Части артиллерии, имевшие конную тягу, переводили на механизированную для повышения мобильности в ходе продвижения наши сил. Очень много для будущей артподготовки передали реактивной артиллерии — 44 дивизиона Сталинградскому фронту, 36 Донскому и 35 Юго-Западному. Удалось всего в составе трёх фронтов собрать кулак в 13541 орудие и миномёт, 406 РСЗО и 852 рамы — простенькие направляющие для пуска РСов. Плотность удалось довести на участке Донецкого фронта до 175 стволов на 1 км. Как это маскировалось в голой степи, стягивались миллионы снарядов (а конкретно 8 млн.) по редким дорогам — просто удивительно. Очень много усилий затратили на разведку, управление и планирование, сам Воронов три дня просидел на НП. Первую линию обороны удалось вскрыть почти полностью. Организовали круглосуточное наблюдение за врагом, информация с передка постоянно текла в артиллерийские штабы, где составлялась схема артиллерийского наступления, где и когда какие орудия должны подъехать на позиции, кто будет вести стрельбу прямой наводкой, кто должен бороться с артиллерией врага, а кто поддерживать наступающие войска.

И всё-таки хватало недостатков. Плотность огня всё-таки хотелось бы повысить, тем более, что учитывались 82-мм миномёты, 76-мм пушки и РСЗО, имевшие никакущую точность. нужно было больше дивизий со стоящими у них на вооружении 122- и 152-мм орудиями, а ещё лучше — 203-мм гаубицами, но к тем не было, увы, достаточно снарядов. Артиллерийские штабы были малочисленны и банально без посторонней помощи еле справлялись со своими задачи. Тоже касается и разведки — так, три фронта имели всего 8 дивизионов артиллерийской разведки. Плюс командование часто недооценивало значимость разведорганов, а сама разведка не имела должного опыта и оборудования. Нужно было улучшать планирование операции и расход боеприпасов. Высокая плотность расположения орудий требовала улучшать маскировку, контрбатарейную борьбу и ПВО, ведь при скученности потери от случайной эскадрильи бомбардировщиков могли быть огромны.

То, что случилось под Сталинградом, было пока первым шагом к освоению науки поражения вражеской силы. Доказательством этого стала знаменитая артиллерийская контрподготовка перед началом немецкого наступления под Курском. Её описывали уставы ещё в начале войны, но офицеры в артиллерийских штабах о подготовке к ней знали поверхностно. Разведку провели неважно — она в 1943 банально была в процессе становления, а наземная её компонента не могла пробраться в немецкий тыл, чтобы произвести точную разведку целей и взять языка. Пользовались услугами слухачей — бойцов с острым слухом, которые по специально подготовленным траншеям пробирались ночью почти к немецкому передку. Для точного поражения немецких сил, изготовившихся для атаки, нужно было узнать точное время и место их выдвижения. Это удалось войскам 7-ой гвардейской армии Шумилова, которые тем самым сорвали переправу одной из дивизий 3-его танкового корпуса немцев. Собственно, на этом фактически и заканчивался успех контрподготовки.

Плюс на результативность огня сказалась низкая плотность и слабость применяемой артиллерии. Количество стволов на 1 км фронта едва превышало 68 штук, а ведь стреляли не всякие 152-мм стволы артиллерии РГК, а всё, вплоть до танковых пушек на Воронежском фронте и 45-мм противотанковых пушек. Невысоким был и расход БК. Так, самая сильная армия тогда в РККА, 13-я армия Пухова Центрального фронта, провела два артналёта: в 2:15 и в 4:25. В первом участвовала 131 76-мм пушка, 126 122-мм гаубицы, 95 82-мм миномётов, 183 120-мм миномёта и всего лишь 28 122-мм А-19 и 32 МЛ-20! Во втором цифры выросли, соответственно, до 220 76-мм, 207 122-мм, 139 82-мм, 321 120-мм стволов лёгкой артиллерии и 39 122-мм и 41 152-мм тяжёлой. Израсходованно всего 35 тыс. снарядов. Упоминавшаяся выше 7 гв. А в соответствии приказа Ватутина на один огневой налёт на 1 ствол расходовала 1 залп РСов, 40 76-мм снарядов, 20 82-мм мин, 20 122-мм, 20 120-мм мин и всего лишь 10 152-мм чемоданов. Только осколочные 45-мм тратить можно было от души. Т.е. тяжёлая артиллерия, которая и должна наносить основной урон скопившимся войскам, особо не вступала в бой.

Курская дуга странное место — 122- и 152-мм стояли на прямой наводке против танков, а 45-ки вели артподготовку (фото не из-под Курска!)

К слову, контрподготовки на Центральном и Воронежском фронтах были вызваны совершенно противоположными причинами — у Рокоссовского на севере было столько сил на узком участке, что даже выпустив вагоны снарядов в пустоту результат битвы бы не изменился и можно было предварительно размять немца, чтоб жизнь мёдом не казалась. Ватутин, располагая куда как более слабой группировкой на удобном для атаки танков направлении, ужом вился, ища малейшие возможности ослабить ударный кулак Манштейна. Потому и привлекались для стрельбы даже лёгкие противотанковые пушки.

Дабы повысить огневую мощь армий и не доводить более до ситуации участия 45-ок в артподготовке, вплоть до зимы 1945 начали активно формировать бригады армейской артиллерии. В их состав входили в основном МЛ-20 с редким разбодяживанием А-19. Танкисты, как всегда, обломились с артиллерией — все 6 артбригад состояли из 2 полков ЗИС-3 и полка БС-3, причём до конца войны последних так и не довели до штатного количества. Всего армейские бригады получили 288 ЗИС-3, 111 БС-3, 372 А-19, 1697 МЛ-20.

Артиллерия особой мощности использовалась в боях очень редко, ведь новых орудий в отсутствии производства банально неоткуда было взяться, имела невысокую численность: 4 дивизиона и 2 отдельные батареи 152-мм Бр-2, 2 дивизиона 210-мм Бр-17 (не радуйтесь раньше времени — в дивизионе было всего 4 орудия), 8 дивизионов 280-мм мортир Бр-5, 5 дивизионов 305-мм гаубиц различных систем. Всего в сумме 119 стволов. Эти орудия очень берегли и применяли максимально осторожно, так что потерь ужалось избежать. Из всех них больше всего делов натворили Бр-2, которые в среднем за 1944 и 1945 отстреляли примерно 460 снарядов на ствол. Более-менее постреляли Бр-17, но из-за крайне низкой мобильности их применение было сильно ограничено. Да и много стрелять не хватит ни времени, ни средств — Бр-17 делала 1 выстрел 2 в мин., а Бр-5 вообще один в 11 мин. 210-мм ОФС стоил 3314,65 руб, 280-мм —2551,15 руб. Т.е. Бр-17 за час стрельбы фактически выпуливала чемоданов на неполный дивизион ЗИС-3! Тяжёлые монстры калибра 280+ мм применять стали лишь под занавес войны, когда столкнулись с многочисленными каменными и железобетонными укреплениями (305-мм гаубицы обр. 1914/15 гг., правда, применили под Ржевом в 1942, но из-за наличия всего 57 снарядов ни на что не повлияли). Увы, немцы на начало войны имели 442 орудия калибрами 210-420 мм и активно их применяли и производили.

Собственно, дорогой и редкий БК (в мае 1941 заказ на 210-, 280- и 305-мм снаряды был выполнен аж на 0%), низкая мобильность заставили оттащить эти системы в тыл до лучших времён. Подозреваю, что у Ставки не раз возникало желание бросить тяжёлые системы на фронт, пусть даже те и понесут потери, зато не будут бесцельно стоять в тылу. Но проблема с БК никуда не девалась. Корни её шли ещё к Российской Империи, а в 30-е как-то урегулировать ситуацию не удалось в т.ч. из-за позднего принятия на вооружение некоторых систем, долгого заигрывания со всякими подкалиберными снарядами, глубиной нарезки и т.п. ересью. Чтобы поддержать войска под Курском, туда отправили пострелять Б-4. За месяц боёв эти гаубицы израсходовали почти в 5 раз больше, чем промышленность смогла поставить армии! Думаю, интересно будет сравнить в 1944-ом расходы снарядов артиллерией большой и особой мощности в СССР, Германии и США на Европейском ТВД, тёмной лошадки, которую обычно считают сильной лишь во флоте и ВВС:

Качество огня артиллерии стало повышаться в том числе и по мере обучения командиров. Сперва с применением начали разбираться старшие офицеры и генералы, что, собственно, отразилось в развитии войск в 42-ом году. Потом накопился опытный младший командный состав — малограмотные офицеры просто не выживали, ну кроме как в составе тщательно оберегаемой артиллерии большой и особой мощности. Дольше всех тормозили кадры в середине цепочки управления. Среди них хватало тех, кто не хотел учиться воевать в принципе, а из-за невысоких потерь и невозможности быстрой замены на перспективных и молодых засиживались на местах. Но и их кнутом и пряником стали подтягивать. На пользу наведения и управления огнём пошёл рост радиофикации, новые средства аэрофотосъёмки — ленд-лизовские самолёты-разведчики и наши с аппаратурой АФА-33, которые помогли в 44-ом под Ленинградом вскрыть оборону вплоть до роты-батальона, поставка на вооружение новой перископической буссоли ПАБ-43, правда, последнее относится больше для батарей, стреляющих прямой наводкой. Забегая вперёд, необходимость централизованного обучения и изучения артиллерийской науки привела к созданию 10 июля 1946 Академии артиллерийских наук.

Весь этот долгий путь привёл к тому, что немецкую оборону удавалось раз за разом вскрывать и вводить в прорывы танковые армии. Арткорпуса, разведка, снабжение, маскировка и связь позволили сосредотачивать колоссальные силы на фронте. При этом немцы, конечно, могли откатиться с передовых позиций, но опытных мотивированных вояк там было всё меньше, да и возвращаться порой было некуда — всё перепахано, по полю ползут танки под прикрытием огневого вала, а ты стоишь такой красивый в форме на три размера больше и с итальянской винтовкой без патронов. Так, в первый день Берлинской операции артиллерия расстреляла 1,2 млн снарядов, из них 0,5 млн — во время 30-минутного налёта. Плотность сосредоточения достигала 360 орудий и миномётов на погонный километр фронта, а местами во время боёв за город —даже 600! Ну а оставшаяся на закуску японская артиллерия уже выглядела откровенным детским садом после немецкой.

В целом, участие артиллерии в наступательной операции в конце войны можно описать следующей последовательностью:

- работа Ставки, Генштаба, штабов фронтов по определению участков прорыва;

- формирование командования артиллерийской группировки;

- предварительная разведка для составления общего плана артиллерийской поддержки операции;

- точная разведка с устройством наблюдательных пунктов;

- сосредоточение артиллерийской группировки, подвоз боеприпасов, маскировка, обеспечение связи и распределение целей между батареями;

- артподготовка;

- артиллерия дальнего действия начинает работать по тылам, вести контрбатарейную борьбу, менее дальнобойные стволы добивают и подавляют оживающие огневые точки и поддерживают действия танков и пехоты;

- сопровождение огнём наступающий войск, отбитие контратак;

- прикрытие закрепляющихся на достигнутых рубежах войск.

В случае обороны алгоритм был таков:

- работа штабов по определению вероятных направлений ударов, танкоопасных участков;

- организация управления на местах;

- составление артиллерийского плана обороны;

- сосредоточение артиллерии, подвоз боеприпасов, маскировка, обеспечение связи и устройство защищённых позиций, в т.ч. и ложных;

- разведка, определение мест сосредоточения войск противника;

- пристрелка, подготовка создания зон заградительного огня;

- во время атаки противника борьба с бронетехникой и артиллерией, отсечение пехоты от танков, возможное проведение контрартподготовки;

- поддержка контратак, прикрытие стыков соединений;

- или же прикрытие отхода войск.

Собственно, почти аналогичную последовательность составлял ещё в 20-е В.Ф. Кирей, но для фактической реализации нужно было иметь серьёзную подготовку кадров от рядовых до маршалов.

Да, всех недостатков наши не смогли изжить, оставались вопросы по кардам, нехватке артиллерии калибра 152 мм и более, БК к ней, но прогресс был колоссальный. За всю предшествующую историю наша артиллерия не была такой силой на поле боя, какой стала к сентябрю 1945 года. Реально поспорить в этим могли бы периоды начала 1950-х и 1980-х годов, но это уже совсем другая история.

Список источников

- Материалы сайта https://istmat.org/

- Материалы сайта https://pamyat-naroda.ru/

- Материалы сайта http://www.rkka.ru/

- Изонов В.В. Артиллерия Красной армии в Сталинградской битве. 2023.

- Замулин В.Н., Замулин В.В. Мифы и легенды Огненной дуги. 2022.

- Сорокин А.В. Шнейдеровские гаубицы в Красной армии. 2021.

- Широкорад А.Б. Артиллерия в Великой Отечественной войне. 2010.

- Иванов А.Д. Артиллерия СССР в период Второй мировой войны. 2003.

- Гуров С. Реактивные системы залпового огня. 2016.

- Андроников Н.Г., Ионов П.П., Мазуркевич Р.В., Смирнов В.А. Битва под Москвой. 1989.

- Медведев Н.Е. Артиллерия РВГК в первом периоде войны.

- Ащеулов О.Е. Роль артиллерии в ходе контрнаступления советский войск под Москвой на примере Калининской наступательной операции 1941 года. Культура и безопасность, №1 2022.

- Исаев А.В. Артиллерия большой и особой мощности Красной армии в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: военный, экономический и технический аспекты использования. Технологос, №2 2021.

- Исаев А.В. Чудо под Москвой. 2019.

- Мосунов В.А. Главный калибр Балтийского флота. Warspot, 18 мая 2016.

- Лобанов А.В. Артиллерия резерва Верховного Главнокомандования в годы Великой Отечественной войны. Военно-исторический журнал, №2 2006.

- Мильбах В.С., Чернухин В.А. «Артиллерии стоять насмерть — ни шагу назад!». Проблемные вопросы подготовки и применения артиллерии в Курской стратегической оборонительной операции (5—23 июля 1943 г.) №6 2023.

- Изонов В.В. Создание группировки артиллерии 8-й гвардейской армии в Берлинской стратегической наступательной операции. Исторический курьер, №3 2020.

- Там Хок Чиу. Артиллерия в обороне Севастополя в 1941 году. Военно-исторический журнал, №2 2019.https://cyberleninka.ru/article/n/artilleriya-v-oborone-sevastopolya-v-1941-godu/viewer

- Тарасов С.А. «Артиллерийские кадры… научились использовать мощное артиллерийское вооружение». Опыт работы с командным составом советской артиллерии в третьем периоде Великой Отечественной войны. Военно-исторический журнал, №11 2021.

- Славин С.Н. Оружие победы. 2005.

источник: https://vk.com/@-198045694-skaz-o-russkoi-artillerii-chast-24-tyazhelaya-dubina-boga-vo