После обсуждения концепции альтернативы Россия без гражданской войны, собственно начинаю её выкладывать. И первая часть будет посвящена развилке, а именно несколько иным условиям Брестского мира, чем те что были в РИ.

Содержание:

Предыстория

8 ноября 1917 года был принят декрет о мире, один из первых декретов советской власти. Данный декрет предлагал «всем воюющим народам и их правительствам начать немедленно переговоры о «справедливом демократическом мире» — а именно, о «немедленном мире без аннексий и контрибуций». 21 ноября 1917 года нарком по иностранным делам Иоффе обратился с нотой к союзным державам, предлагая объявить перемирие и начать мирные переговоры.

23 ноября главы военных миссий союзных стран при штабе верховного главнокомандующего вручили генералу Н. Н. Духонину коллективную ноту, в которой выразили протест против нарушения договора от 5 сентября 1914 года, запрещавшего союзникам заключение сепаратного мира или перемирия. Духонин разослал текст ноты всем командующим фронтами. 27 ноября 1917 года Германия сообщила о согласии начать мирные переговоры с советским правительством. Антанта проигнорировала предложение Ленина присоединиться к переговорам. 23 ноября в ходе вооружённого восстания в Киеве была ликвидирована власть Центральной Рады, а на Украине была провозглашена Украинская Народная Республика Советов. 1 декабря между Народным секретариатом Украины и российским совнаркомом было заключено соглашение, по которому украинская сторона передавала все полномочия по заключению мира РСФСР.

Заключение перемирия

2 декабря 1917 года делегация советского правительства, возглавляемая наркомом иностранных дел Адольфом Иоффе, прибыла в Брест-Литовск. Делегация состояла из 28 человек, в том числе 9 представителей ВЦИК, 9 членов «военной консультации» во главе с Василием Альтфатером и 10 человек входили в состав служебного персонала во главе с Львом Караханом. В Бресте советские представители встретились с делегацией Центральных держав в составе немецкого генерала Макса Гофмана, австро-венгерского подполковника Херманна Покорни (знавшего русский язык), турецкого генерала Зеки-паши и болгарского полковника Петра Ганчева.

Переговоры, ставшие дебютом советской власти на международной арене, начались 3 декабря 1917 года и продолжались три дня: в то время как германо-австрийская делегация имела на руках готовые проекты перемирия, советские представители не подготовили никаких документов. При этом именно советская делегация настояла на публичности заседаний: в результате обмен мнениями за столом переговоров подробно протоколировался и после сверки русско- и немецкоязычных текстов немедленно становился достоянием общественности, что способствовало привлечению внимания мировой прессы к переговорам. Иоффе также предложил обсуждать приостановку военных действий на всех фронтах, но поскольку он не имел полномочий от стран Антанты, а Гофман — от своего генерального штаба, была достигнута договорённость обсуждать только перемирие на Востоке.

4 декабря 1917 года В результате переговоров было достигнуто соглашение, по которому: перемирие заключалось на период с 7 декабря по 17 декабря; войска оставались на ранее занимаемых позициях; прекращались переброски войсковых частей, кроме уже начатых. Переговоры были прерваны в связи с необходимостью для советской делегации, не имевшей на тот момент прямой связи с Петроградом, вернуться в столицу РСФСР и получить инструкции о своей дальнейшей деятельности. 15 декабря новый этап переговоров завершился заключением перемирия, аналогичного уже имевшему силу: на 28 дней с 17 декабря, с автоматическим продлением и с условием уведомить противника о разрыве за семь дней. Советская делегация сняла условие о выводе войск с Моонзундского архипелага, а Центральные державы не стали требовать очищения Анатолии.

Первый этап мирных переговоров: 22-28 декабря 1917 года

Переговоры о мире были открыты главнокомандующим германским Восточным фронтом, принцем Леопольдом Баварским 22 декабря. Делегации государств Четверного союза возглавляли: от Германии — статс-секретарь Кюльман; от Австро-Венгрии — граф Чернин; от Болгарии — министр юстиции Христо Попов; от Османской империи — великий визирь Талаат-бей. В советскую делегацию входили Иоффе, Каменев, Биценко, Михаил Покровский, секретарь Карахан, консультант Михаил Вельтман-Павлович, военные консультанты Альтфатер, Самойло, Липский и Цеплит.

Исходя из общих принципов «Декрета о мире», советская делегация уже на первом заседании предложила принять за основу переговоров программу из шести основных и одного дополнительного пунктов:

- не допускаются никакие насильственные присоединения захваченных во время войны территорий; войска, оккупирующие эти территории, выводятся в кратчайший срок;

- восстанавливается полная политическая самостоятельность народов, которые были этой самостоятельности лишены в ходе войны;

- национальным группам, не имевшим политической самостоятельности до войны, гарантируется возможность свободно решить вопрос о принадлежности к какому-либо государству или о своей государственной самостоятельности путём свободного референдума;

- обеспечивается культурно-национальная и при наличии ряда условий административная автономия национальных меньшинств;

- производится отказ от контрибуций;

- решение колониальных вопросов проводится на основе тех же принципов. Кроме того, Иоффе предлагал не допускать косвенных стеснений свободы более слабых наций со стороны наций более сильных.

После трёхдневного острого обсуждения советских предложений странами германского блока, в рамках которого представителям Германии и Австро-Венгрии удалось убедить делегатов от Османской империи и Болгарии принять как отсутствие точного срока вывода войск, так и отказ от аннексий, на втором пленарном заседании, состоявшемся вечером 25 декабря, Кюльман сделал заявление о том, что Германская империя и её союзники в целом (при ряде замечаний) принимают эти положения всеобщего мира и что они «присоединяются к воззрению русской делегации, осуждающей продолжение войны ради чисто завоевательных целей». Констатировав присоединение германского блока к советской формуле мира «без аннексий и контрибуций», сходной с изложенной в июльской мирной резолюции Рейхстага 1917 года, советская делегация предложила объявить десятидневный перерыв, в ходе которого можно было бы попытаться привести страны Антанты за стол переговоров; во время перерыва предполагалось продолжить работу специальных комиссий, обсуждавших отдельные детали будущего соглашения.

Узнав о принятии дипломатами концепции безаннексионного мира, в переговоры вмешалась OHL: Людендорф, «с дипломатичностью большевика», телеграфировал Кюльману своё категорическое несогласие с направлением, которое приняла дискуссия; Кюльман был вынужден разъяснять генералу суть «блефа» — он считал невероятным, что Антанта присоединится к сепаратным переговорам, дабы на них действительно было возможно обсуждать всеобщий мир. И всё же, по просьбе генерала, Иоффе было неформально сообщено, что три территории бывшей Российской империи — Польша, Литва и Курляндия — не подпадают под определение аннексии, поскольку уже объявили о своей независимости. «Ошарашенный» Иоффе в ответ пригрозил прервать переговоры, что в свою очередь вызвало конфликт между Черниным и Гофманом: австрийский дипломат угрожал заключить сепаратный мир с РСФСР, если германская ставка не откажется от своих аннексионных требований, так как в Австрии из-за проблем с продовольствием надвигался голод. Помимо генералов, с действиями Чернина был не согласен и премьер-министр Королевства Венгрия Шандор Векерле, полагавший, что принятие принципа самоопределения наций может разрушить венгерское доминирование в многоязычном королевстве.

27 декабря, на втором заседании политической комиссии, различие в понимании сторонами «аннексии» стало публичным: советская делегация сделала предложение, согласно которому одновременно выводились войска из регионов Австро-Венгрии, Османской империи и Персии, с одной стороны, и из Польши, Литвы, Курляндии «и других областей России», с другой. Германская и австро-венгерская делегации сделали контрпредложение — советскому государству было предложено «принять к сведению заявления, в которых выражена воля народов, населяющих Польшу, Литву, Курляндию и части Эстляндии и Лифляндии, об их стремлении к полной государственной самостоятельности и к выделению из Российской федерации». Кроме того, Кюльман спросил, не согласится ли советское правительство вывести свои войска из всей Лифляндии и Эстляндии, чтобы дать местному населению возможность соединиться со своими «соплеменниками», живущими в областях, занятых германской армией. 28 декабря советская делегация, приняв в итоге участие в трёх пленарных заседаниях и трёх заседаниях политической комиссии, выехала в Петроград. Уже во время паузы в работе конференции, 30 декабря, было опубликовано обращение НКИД к народам и правительствам союзных стран, подписанное Троцким: в нём нарком изложил причину перерыва в переговорах, а также охарактеризовал представленные программы делегаций, подчеркнув, что «правительства союзных народов до сих пор не примкнули к мирным переговорам по причинам, от точной формулировки которых они упорно уклонялись». Несмотря на отсутствие официальных ответов от держав Антанты, министр иностранных дел Франции занял «бескомпромиссную» позицию — обращаясь 31 декабря к Палате депутатов, он сообщил: «Россия может искать или не искать сепаратного мира с нашими врагами. В любом случае война для нас продолжается». Это означало, что переговоры впредь могли идти только о сепаратном мире на Восточном фронте.

Второй этап переговоров: 9 января-10 февраля 1918 года

На втором этапе переговоров в советскую делегацию, возглавляемую Иоффе, входили Каменев, Покровский, Биценко, Владимир Карелин, секретарь Карахан; консультантами были Карл Радек, Станислав Бобинский, Винцас Мицкевич-Капсукас, Ваан Терьян, Альтфатер, Самойло и Липский; в делегацию украинского ВЦИК входили Ефим Медведев и Василий Шахрай. В делегацию украинской Рады вошли статс-секретарь Всеволод Голубович, Николай Левитский, Николай Любинский, Михаил Полозов и Александр Севрюк; консультантами были ротмистр Юрий Гасенко и профессор Сергей Остапенко.

Делегация Германии была представлена Кюльманом, директором правового департамента Криге, посланником Розенбергом, тайным легационным советником Штокгаммером, легационным советником Балигандом, легационным секретарем Гешем, генералом Гофманом, капитаном 1-го ранга В. Горном и майором Бринкманом. В состав австро-венгерской делегации входили Чернин, директор департамента доктор Грац, посланник барон Миттаг, посланник Визнер, легационный советник барон Андриан, легационный советник граф Коллоредо, легационный секретарь граф Чаки, фельдмаршал-лейтенант фон Чичерич, обер-лейтенант Покорный, майор Глайзе.

Делегация Болгарии состояла из министра Попова, посланника Коссова, посланника Стояновича, полковника Ганчева, легационных секретарей Анастасова и Кермекчиева, капитана 1-го ранга Нодева, капитана Маркова. В османскую делегацию входили Талаат-паша, министр по иностранным делам Ахмед Нессими-бей, посол Ибрагим Хакки-паша, генерал от кавалерии Ахмед Иззет-паша, капитан Хуссен Рауф-бей, секретарь посольства Вехби-бей, майор Садик-бей, капитан 2-го ранга Комал-бей.

Ещё 2 января 1918 года советское правительство направило телеграммы председателям делегаций стран Четверного союза с предложением перенести мирные переговоры в нейтральный Стокгольм; предложение было отклонено канцлером Германии. Открывая конференцию 9 января, Кюльман заявил, что поскольку в течение перерыва в мирных переговорах ни от одной из основных участниц войны не поступило заявления о присоединении к ним, то делегации стран Четверного союза отказываются от своего ранее выраженного намерения присоединиться к советской формуле мира «без аннексий и контрибуций», а сами дальнейшие переговоры следует рассматривать как сепаратные. Кюльман и Чернин также высказались против перенесения переговоров в Стокгольм, но выразили готовность «подписать мирный договор в нейтральном городе, который надлежит ещё определить».

Немецкая и австрийская сторона на переговорах выразили крайнее недовольство затягиванием переговоров, опасаясь исчерпания ресурсов для ведения войны и разложения армии. 18 января 1918 года на заседании политической комиссии генерал Гофман предъявил конкретные условия Центральных держав — они представляли собой карту бывшей Российской империи, на которой под военным контролем Германии и Австро-Венгрии оставались Польша, Литва, часть Белоруссии и Украины, Эстонии и Латвии, Моонзундские острова и Рижский залив. Иоффе запросил перерыв «для ознакомления Русской делегации с этой столь ярко обозначенной на карте линией». Вечером того же дня советская делегация попросила о новом десятидневном перерыве в работе конференции для ознакомления правительства в Петрограде с германо-австрийскими требованиями: Иоффе отбыл в столицу, а следующее заседание было назначено на 29 января.

Выработка позиции советской делегации в ходе внутрипартийной борьбы

Разность позиций в РСДРП(б) относительно переговоров в Брест-Литовске обозначилась ещё до предъявления конкретных требований Центральных держав. Так, 28 декабря 1917 года состоялось пленарное собрание Московского областного бюро, в Центральный комитет которого входил Николай Бухарин и которое в тот период руководило партийными организациями Московской, Воронежской, Костромской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Тверской, Тульской, Рязанской, Тамбовской, Орловской, Смоленской и Ярославской губерний. На заседании была принята резолюция, указывавшая, что «мир же социалистической России с империалистической Германией может быть лишь миром грабительским и насильническим», и требовавшая от СНК как «прекращения мирных переговоров с империалистической Германией», так и начала «беспощадной войны с буржуазией всего мира». Сторонники такой позиции ссылались на опыт Французской революции, вооружённые силы которой сумели одержать победу над значительно превосходящими их по численности армиями коалиции консервативных держав, полагали, что большевики сумеют вдохновить российских рабочих и крестьян на поход против Центральных держав, способный помочь революции в Европе.

Совершенно противоположную позицию занял Ленин. 21 января 1918 года на совещании членов ЦК с партийными работниками, привёл развёрнутое обоснование необходимости незамедлительного подписания мира, огласив свои «Тезисы по вопросу о немедленном заключении сепаратного и аннексионистского мира». Причём за ленинские тезисы проголосовало 27 участников, за позицию левых коммунистов во главе с Бухариным — 20 человек, а за позицию Иоффе и Троцкого «ни мира, ни войны» — 16 человек.

Промежуточную позицию занял Иоффе, которого позже поддержал Троцкий. Имея в Брест-Литовске полный доступ к немецкоязычной прессе, он обосновывал свою позицию массовыми беспорядками в Германии и Австро-Венгрии, которые виделись им как пролог гражданской войны, исключавшей возможность наступления войск Центральных держав на Советскую Россию даже при отсутствии формального мирного договора, неподписание которого также позволило бы отрицать слухи о большевиках как агентах Германии.

Ключевым стало заседание ЦК РСДРП(б) 24 января 1918 года, на котором представители разных взглядов вступили в острую полемику. В итоге при голосовании по вопросу «Собираемся ли мы призывать к революционной войне?» двое высказались «за», одиннадцать — «против» (при одном воздержавшемся). Когда по предложению Ленина на голосование был поставлен тезис о том, что «мы всячески затягиваем подписание мира», его поддержали 12 человек (против был только Григорий Зиновьев). В заключение Троцкий предложил проголосовать за формулу «мы войну прекращаем, мира не заключаем, армию демобилизуем», которая не прошла голосование. 7 человек высказалось «за», в то время как 9 человек «против». Итоговым решением стало максимальное затягивание переговоров, но в итоге условия немцев необходимо будет принять. 27 января Третий Всероссийский съезд Советов одобрил написанную Иоффе резолюцию о внешней политике, которая требовала от делегации «пытаться всеми силами приблизить договор к формуле “мир без аннексий и контрибуций”». Таким образом, перед делегацией была официально поставлена задача выторговать наиболее приемлемый мирный договор.

Финальный этап переговоров

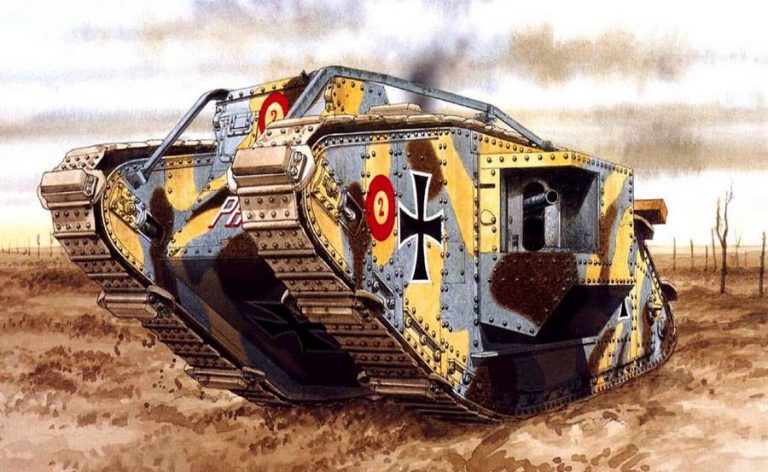

29 января Иоффе вернулся в Брест-Литовск. Переговоры возобновились. Советская делегация предложила следующую корректировку немецких требований: немецкие войска выводились из всей Латвии и Моонзундского архипелага. Кроме того, Иоффе настаивал на гарантиях невмешательства Четверного союза в дела стран за демаркационной линией. В обмен же было предложено немедля оговорить условия торгового соглашения о поставках в Германию и Австро-Венгрию продовольствия. Такая постановка вопроса привела к конфликтам между австрийской и немецкой делегацией. Первая, стремясь в скорейшем порядке заключить мир и торговое соглашение, которое было жизненно важно для страны, давило на немцев, требуя принять советские требования. Германская делегация в свою очередь не желала уступать. Лишь когда делегация австрийцев пригрозила самостоятельно заключить мир с РСФСР, немецкая делегация была вынуждена уступить. Предложение Иоффе было принято. На дальнейших переговорах обсуждались в основном предварительные условия торгового соглашения. Советская сторона обязывалась в срок до 31 августа 1918 года поставить миллион тонн зерна, 400 млн яиц, до 50 тыс. тонн мяса рогатого скота, сало, сахар, пеньку, марганцевую руду и пр. Взамен было предложен ряд технологий и патентов, станков и оборудования, немцы даже предложили передать советской стороне трофейные танки Антанты, захваченные на Западном фронте. По поводу последнего предложения Иоффе выразил «особую заинтересованность. 10 февраля в Бресте делегациями был официально подписан мирный договор.

Условия договора

- Обязательство невмешательства Центральных держав в дела Эстонии, Латвии, Финляндии, Украины, Армении, Азербайджана и Грузии.

- Установление границы с Австро-Венгрией и Османской Империи 1913 года и вывод войск из ранее занятых территорий этих стран.

- Принять режим торговли с Германской Империи 1904 года. Кроме того, советская сторона обязывалась поставить в Центральные державы в срок до 31 августа 1918 года миллион тонн зерна, 400 млн яиц, до 50 тыс. тонн мяса рогатого скота, сало, сахар, пеньку, марганцевую руду и пр.

- Прекратить революционную пропаганду в Центральных державах.

- Демаркационная линия устанавливалась по бывшему Восточному фронту. На восток она захватила часть Белоруссии и Украины. На запад же уступала РСФСР всю Прибалтику, исключая Литву.

Договор был ратифицирован на IV Чрезвычайном всероссийском съезда советов 23 февраля 1918 года, а 5 марта 1918 года Вильгельм II подписал мир.

Реакция на подписание договора

Заключение мира вызвало в России противоречивую реакцию. С одной стороны, договор являлся в некоторой степени победой советской дипломатии. Ленин заявил: «Впервые за всю историю империалистические правительства были вынуждены заключить мир на предложенных социалистическим правительством условиях». Иоффе также отмечал, что «мир соответствует интересам социалистической революции». В газете «Правда» появилась статья «Брестский триумф», в которой высказалось мнение: «В Бресте советская делегация, представляющая интересы всего трудящего народа не только России, но и всего мира, смогло с честью и достоинством отстоять их, вынудив поборников мирового капитала принять условия мира, закрепляющие фактическую победу над ними». Однако оппозиционные газеты меньшевиков и эсеров назвали мир «поражением революции и пролетариата перед империалистами, связанную с трусостью Ленина». Мир породил также раскол в союзе большевиков и левых эсеров. Последние в знак протеста покинули СНК. Уход левых эсеров в оппозицию большевикам грозил усилением дестабилизации позиций советской власти. Активному осуждению и критике подверглось также и торговое соглашение, которое было названо «грабительским». Однако, несмотря на всё это, общественность в массе своей встретила новость о заключении мира с радостью. Большевики выполнили обещание о прекращении войны, заодно обеспечив себе полную свободу действий на территориях почти всей бывшей Российской Империи, не опасаясь вмешательства Германии. При этом национальная гордость не была подорвана, что также положительно сказалось на авторитете большевиков.

Международная реакция ожидаемо кардинально отличалось в Антанте и Центральных державах. Если первая мир категорически не признала, то вторые наоборот посчитали мир успехом. Единственные, кто из Четверного союза не был доволен условиями осталась Турция, которая желала отодвинуть границу на восток, но Германия в ответ заявила, что «подобное будет возможно лишь после победы в войне».

PS. Статья во многом списана со статьи в Википедии в тех моментах, где ещё не начинается альтернатива. В связи с этим, я, во-первых, не претендую на интеллектуальный труд, а во-вторых, оставляю ссылку на оригинальную статью: https://ru.wikipedia.org/wiki/Брестский_мир

Коллега это будет какая то более-менее длинная АИ. Я могу поставить тег на все части вашей АИ что бы их было потом удобно находить. Например «Россия без гражданской войны»?

Да, думаю, это вполне оправдано

То есть Финляндию как я понял Германии слили. Вопрос в том, что британцы высадились в Архангельске именно из-за того, что в РИ слили Финляндию Германии. И появилась угроза запасам Архангельского порта.

И вообще гражданскую войну и интервенцию начала Антанта. Ещё в декабре поделив территорию России на «улусы», по зонам интересов. А за день до этого Китай начал интервенцию, заняв территорию КВДЖ, и нейтральной зоны вокруг железной дороги. Разогнав Харбинский совет и разоружив стражу КВЖД.

Это потом и позволили поднять голову атаману Семёнову. Который использовал именно эту зону для своих формирований.

Да, Финляндия уже советская. Вы правы, высадки в Архангельске не будет. А вот насчёт высадки в Мурманске я не уверен. Можете высказать свои предположения?

Хрень. Финляндия на момент Бреста вообще уже национал — буржуйская. Там Свинхвууд по полной правит, даже на наличие Балтфлота. Финской красной гвардией и не пахнет, даже если пахнет, то очень вяло. ФКГ и в реале были вялыми, на первом этапе ГВ в Финляндии сдаваясь националистам подразделениями.

Балтфлот, главная надежда большевиков, с упоением поднимает на штыки и бьет морды своим офицерам и морячки выходят в город, чтобы найти алкоголь и погорланить про мировую революцию по пьяни. Против националистов, которые начали собирать свой первый батальон в Торнео, они ваще никто и никак, ибо крайне низко мотивированы. Боеспособность Балтфлота на очень низком уровне. Кто установит Сов власть в Финляндии при таких условиях вообще не понятно.

Японцы высадились во Владивостоке после убийства японскоподанных. Что мешает грохнуть пару британских «мессионеров» своими же. А потом ввести войска, в тот же Архангельск? Где к вечеру будет белый мятеж? Как впрочем и в Мурманске или в том же Закавказье или Средней Азии, куда бриты проникнут через Иран. Ну тогда Персия. Вопрос в том, что центрами организации белого движения, без их цветовой градации, были посольства стран Антанты, а их клиентами оказалось слишком много людей желавших консервации старых отношений. Те же юнкера из солдат, бывших крестьян, которые хотели стать «ихними благородиями» и бывшими главными силами контрреволюции в конце 1917 года. При этом, те же самые большевики, далеко не собирались проводить социалистические преобразования прямо вот сейчас. И тем паче вводить «военный коммунизм». В общем их, в тот момент, вполне устраивал и некое подобие НЭПа. Но вот выход России из войны, ни как не устраивал страны Антанты и именно они подняли своими деньгами контрреволюцию. Итак, если нет чехословаков, то будет больше денег, больше наёмников, в том числе и из китайцев, и появление на границах отрядов интервентов. С большой интервенцией осенью 1918 года, после капитуляции Германии. Плюс Германии «развяжут руки» на востоке и там, вполне возможно, летом 1919 года, будут не добровольцы в армии Бермонда-Авалова,… Подробнее »

Антанта не сможет использовать хоть сколько-нибудь значимые силы до поражения Германии. А это произойдёт лишь в ноябре 1918 года, когда все очаги белого движения будут разгромлены, Красная армия будет иметь уже значительную численность. Советская власть уже прочно будет в России. И никакие поляки, китайцы и немцы ничего сделать не смогут. Откуда будут деньги и наёмники, если все силы идут на борьбу с Германией? А уже в ноябре 1918 года, чтобы скинуть такую советскую власть понадобится новая полномасштабная война. Не трудно догадаться, что народ такую идею не поддержит. Стоит вспомнить одно лишь движение: «Руки прочь от советской России!», которое было в реальности. Поляков большевики раздавят сразу же после поражения Германии и установят там дружественный им режим. А фрайкор с какого перепуга будет работать на Антанту, если в этом движении находятся ярые патриоты-националисты (многие из них, кстати, в будущем станут печально известными национал-социалистами). Про китайцев я вообще молчу. Что они сделать-то смогут? Так что ни о какой «большой интервенции осенью 1918 года после поражения Германия» и речи быть не может. Что же до «развязывания рук Германии на востоке», то это вообще смех, да и только. То есть, Антанта возьмёт и сделает Германию вновь сильной, чтобы та повоевала с Россией? Никто на это… Подробнее »

В реальной истории:

Высадка в Мурманске — Март 1918 года.

Высадка во Владивостоке — Апрель 1918 года.

Высадка в Архангельске — Август 1918 года.

Высадка в Баку — Август 1918 года.

В отличие от Германии, у Антанты в 1918 году было достаточно сил, чтобы открывать новые фронты и наносить удары там, где противник к этому меньше всего готов (см. боевые действия на Балканах, в Месопотамии, в Палестине).

А что все эти войска делали? Сражались, быть может против злой советской России? Да нет, просто грабили. И как только белые продули, то сразу же смылись, поджав хвост. Вот и вся интервенция.

А что все эти войска делали? Сражались, быть может против злой советской России? Да нет, просто грабили. И как только белые продули, то сразу же смылись, поджав хвост. Вот и вся интервенция. Чувствую Вам тему еще изучать и изучать. Как правило все было с точностью до наоборот. Вот на примере Архангельска: Англичане высадились 2 августа 1918 года. Белое подполье восстало тоже 2 августа, заранее зная о высадке (в Архангельске находились в эвакуации посольства стран Антанты). Далее с августа 1918 по сентябрь 1919 бои с красными на севере шли с переменным успехом. Причем роль ударной силы играли не белые, а интервенты. Но в сентябре 1919 года англичане эвакуировались, бросив белых на произвол судьбы. Красные же, после ухода англичан, всю осень и зиму 1919-1920 годов, простояли без какого-либо движения (ну понятно, зимой на севере воевать не слишком удобно). Когда же в феврале 1920 красные все-же решили двинуться вперед, Архангельск побил французский рекорд скорости переобувания в полете. (Это тот когда сначала: «Корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан» а потом «Его императорское величество ожидается сегодня в своем верном Париже».) Бежать то было некуда. Архангельский порт зимой замерзает. Один ледокол только и ушел. Так-что в отличие от Парижа в Архангельске еще и расстреливали. (Имеется в… Подробнее »

Одна проблема есть: что им делать в Архангельске? Хоть сколько-нибудь значимая интервенция началась уже после восстания белочехов и начала полномасштабной гражданской войны. К августу 1918 года все очаги контрреволюционных выступлений будут раздавлены окончательно. Высаживалась Антанта в первую очередь для поддержки белых. Тут белых нет. Тогда поддерживать некого. Плюс, большевики отреагируют на интервенцию резвее, так как нет других фронтов. Даже в РИ наступление англичан не имело никаких успехов, РККА их атаки сдерживала. Даже если и высадятся, то красные смогут без проблем организовать оборону и отбросить англичан назад, причём даже быстрее, чем в реальности. Так, что, коллега, это вам нужно изучать и изучать тему, а не мне.

Через Мурманск и Архангельск по время ПМВ шел основной поток военных поставок со стороны союзников по Антанте.

Из Архангельска грузы вывозились по железной дороге через Вологду. И по Северной Двине через Котлас и Вятку.

Соответственно во всех перечисленных пунктах образовались огромные промежуточные склады с военным имуществом.

В отношении Мурманска были опасения по поводу возможности прямого захвата немцами (через Финляндию).

В отношении прочих пунктов, что большевики передадут военное имущество немцам.

После захвата Архангельска интервенты немедленно начали наступление в направлении оставшихся пунктов складирования (Вологда, Котлас, Вятка).

Из-за сопротивления красных, ни до оного из указанных пунктов не дошли. Но и у красных сил разбить интервентов не было.

В вашем варианте опасения в отношении намерений большевиков будут только больше. Соответственно высадка будет более серьезными силами и средствами.

И вы опять вы забываете про японцев. И зря вы недооцениваете китайцев. Они во Владивостоке в 1918 году:

)))Интересный вы человек даж загадочный))Во КТо воевал во вьетнаме южновьетнамцы ?А афганистане никак афганцы?))

Аналогичную роль играли и интервенты в годы гражданской войны))Не было бы их влияния в виде

«С марта по сентябрь 1919 г. мы получили от англичан 558 орудий, 12 танков, 1 685 522 снаряда и 160 млн. ружейных патронов»3. По данным А. И Дерябина всего за 1919 г. ВСЮР получили 198 тыс. винтовок, 6 177 пулеметов, 50 млн. патронов, 1 121 орудие, более 1,9 млн. снарядов, около 60 танков (типа МКѴ и «Медиума А») и 168 самолетов

От Франции-Донская армия, которая в январе 1919 г. по заключенному соглашению перешла в оперативное подчинение главкому ВСЮР, получила 5 500 винтовок, около 200 тыс. патронов, 47 пулеметов, 1000 верст телеграфного кабеля и другое снаряжение.

США к 1 августа 1919 г. для ВСЮР поставили боеприпасы, обмундирование, достаточное для снаряжения 100-тысячной армии, в том числе 100 тыс. винтовок, более 3 млн. патронов, свыше 300 тыс. пар сапог.

Красные.

Выпуск за 1919 год составил:

Орудия полевые – 366

Артвыстрелы – 183 998

Винтовки – 470 155

Пулемёты – 6 056

Винтовочные патроны – 357 260 тыс.

Револьверы – 77 560

https://paul-atrydes.livejournal.com/97446.html

Таким образом, можно сделать вывод о том, что поставки военной амуниции и техники, которые пришли на смену прямому участию западных войск в Гражданской войне в России, явись важным фактором в становлении и ведении успешных действий Вооруженных сил на юге России. Эти поставки были осуществлены в достаточном количестве, чтобы практически полностью оснастить армии Деникина необходимым вооружением, в том числе танками, и самолетами, и орудиями.

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/53855/1/gv_2008_41.pdf

не было бы и гражданской войны как таковой!

А все эти «мелкособственнические» накипь что и показал в цыфрах если вы забыли))

http://alternathistory.ru/rossiya-bez-grazhdanskoj-vojny/#comment-863026

И да ОПЫТ(бгг) 90х -00х показывает увы и ах аналогичное!

Ну как вам сказать. Германии сохранить силы на востоке разрешили только для противодействия большевикам. И даже разрешили иметь какие то свои интересы в Прибалтике. Тут могут разрешить оставить армию побольше и посильнее. Флот побольше, но при условии их войны против большевиков. Тут под это дело Германии могут многое скостить. Поляков разгромить сразу не получиться. Это они в 1918-1919 годах возились с Петлюрой и ЗУНР. Если их нет, то возятся, прямо с конца 1918 года, с РСФСР. И не факт, что Антанта пустит их в Германию. В этом случае. Плюс, как понять интервенции не будет? Япония так все земли до Байкала считали своими. Им их Антанта пообещала. Они их введут ещё даже в большем количестве. Плюс заговоры для организации мятежей будут по всей стране. Финансированные именно Антантой, и которым будет переброшено то оружие, что Россия закупила, но не получила. Да и сама Антанта уже вбухала в Россию такие деньги, что и за меньшие уничтожают. Ведь вторая причина, по которой были интервенты, это желание вернуть долги. Плюс, не стоит забывать, что с Германии не смогли стрясти нужную сумму денег. Что бы компенсировать потери в войне. И было желание стрясти их с России. Которая тут однозначно позиционируется как враг и предатель. Которую надо… Подробнее »

Интервенция это будет иметь лишь одну перспективу: новая масштабная война, которая имеет все шансы перерасти в революционную, так как она неизбежно вызовет такую волну недовольства, что и представить сложно. В реальности они вывели войска сразу же после поражения белых и даже раньше. Просто бежали, побоявшись вступить в прямые боестолкновения. Тут никаких белых нет. Прямая агрессия вызовет патриотический подъём в России (пример с Польшей крайне яркий тому пример). Немцы же унижены Антантой. И опять же, французы ставили своей прямой целью максимально ослабить Германию, не взирая ни на что. Она-то граничит с Францией. Россия же нет. Так что попытки смягчить ограничения на армия вызовут противоречия в стане Антанты. Мотивация частей тем, что война затянулась? Что-то в РИ никто не рвался в бой. С чего должны рваться здесь? Так что интервенции не будет. Теперь насчёт Польши. Она даже рыпнуться не успеет. Она получила фактическую независимость только после поражения Германии. Советы же после подписания Компьенского перемирия моментально двинут Красную Армию на запад, в том числе и в Польшу, где ещё даже армию не успели сформировать. И какие у поляков при таких раскладах шансы? Никаких других фронтов у Красной Армии нет. Так что в этой АИ Польша будет советизирована, причём так быстро, что Антанта не… Подробнее »

Немного украсил вашу работу. И написал предисловие от вашего имени. Если что не так подправьте, только постарайтесь что бы ссылки остались.

Благодарю за оказанную помощь. Для меня, как новичку на сайте, она бесценна

Австро-Венгрия не будет сильно «возникать» против Германских предложений они слишком от неё зависят. Положение же с продовольствием у них было не таким сложным в Германии все было куда хуже.

Боюсь, коллега, эта прямая выдержка из Википедии. И, позвольте, ситуация с продовольствием в Австро-Венгрии была намного и намного хуже, чем в Германии. Факт, что австрийцы давили на немцев, требуя быстрее заключить мир.

Я тоже читал Вики, однако это не исключает логики. Во владении Австро-Венгерской империи находилось Австрия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия, а также почти половина территории Румынии (историческая область Трансильвания и жудец Сучава); отдельные части входят в состав Италии (автономная область Трентино-Альто-Адидже, часть области Фриули — Венеция-Джулия, включая Триест), Польши (Малопольское и Подкарпатское воеводства), Сербии (Автономный край Воеводина, часть Белграда), Черногории (Которский залив) и Украины (Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская и Черновицкая области). Большая часть населения была занята в аграрной сфере, особенно в венгерской части империи. Конечно экономическая блокада со стороны Антанты лишила Австро-Венгрию выхода на внешние рынки, что привело к нехватке продовольствия. Но насколько эта нехватка была большой и каких именно продуктов не хватало. По тому что имея такие аграрные регионы быть серьёзно зависимым от импорта сложно. Боевые действия затронули лишь небольшую часть страны и это не могло серьёзно повлиять на сельхоз производство. Разве что не урожаи мог оказать столь сильное влияния но данных о урожае в 1917-1918 годов у меня нет.

автор Вы в курсе что «мир без анексий и контребуций » это ГЕРМАНСКАЯ инициатива ?)))

14 июля 1917 г. Бетман-Гольвег подал в отставку, а спустя пять дней, 19 июля, большинством 2)2 против 126 голосов в рейхстаге прошла «мирная резолюция». Большинство составилось из социал-демократии (шейдемановского топка), прогрессистов, центра и нескольких национал-либералов. Меньшинство — из почти всех национал-либералов, консерваторов и независимых социал-демократов (которые были недовольны редакцией резолюции и требовали более радикального тона). Резолюция высказывалась против аннексий, против насильственного мира, за мир по соглашению враждующих сторон (Verstandigimgsfrieden).

https://history.wikireading.ru/81559

Ещё раз)))Германия июль 1917 г.

Резолюция высказывалась против аннексий, против насильственного мира, за мир по соглашению враждующих сторон (Verstandigimgsfrieden).

…и насколько понимаю суть данной АЛЬТЕРНАТИВЫ чтобы «быстрее поезда» продаться германии верно ведь?

Большевикам и в дурном сне не могло присниться что германия топившая «за мир во всем мире»(ТМ) ВДРУГ решит на ходу переобуться!

И да как понимаю ДОГОВОРОСПОСОБНОТЬ такого партнёра и Добросовестность выполнения ИМ своих взятых на себя в июне обязанностей вами рассматривается как высокая?))))

Пер

кинули СССР в реальности с заявой июльской 1917г -не кинут в АИ?))

давайте смоделируем ситуацию.Вы по объявлению приходите за вещью =

.после сего хозяин весщи говорит ,что цена изменилась!…и вы СРАЗУ платите ему изменённую цену?)))

Вы выворачиваете обычную логику…даже не историческую замечу….

З.Ы.Да подумайтекто ВЫ с Т.З зрения хозяина и окружающих при таком раскладе…договороспособный конкурент или л*х/простак которого можно кидать и доить аки корову…А с т.з рядовых большевиков и их противников ?))Это даже «не позорный мир» ,а похлеще назовут…

Также надеюсь ,что это не ваша ЖЫЗНенная позиция

Как я уже писал, в принципе такое развитие событий действительно снизит градус недовольства. И может ослабить накал антибольшевистских выступлений. Но само по себе проблему не решает. Однако, несмотря на всё это, общественность в массе своей встретила новость о заключении мира с радостью. Большая часть населения и в варианте РИ поддерживала мир. Вот только с этой поддержкой есть проблема. Та часть населения, которой осточертела война и которая хочет мира и только мира, и так не пойдет воевать ни в каких ситуациях. Ни против немцев, ни против большевиков, ни за большевиков. В плане предотвращения гражданской войны — опора на ту часть общества, которая не хочет войны ни в каком виде, это опора на пустоту. С точки зрения гражданской войны, важна только позиция той части общества, которая хочет воевать ради свержения действующего правительства. И той, которая готова приказы действующего правительства выполнять и воевать с первой частью. Брестский мир даже в «варианте лайт» все равно усиливает позиции первой части, и временно ослабляет и демотивирует вторую. Кроме того в вашем варианте не получается никакого: «Теперь, задним числом, я могу утверждать, что наше поражение явно началось с русской революции». Немцы не ввязываются в самоубийственный для них поход на восток. В то же время получают необходимые для… Подробнее »

Только когда эту «благодарность», как вы выразились Антанта сможет предоставить? Правильно, только после поражения Германии. Она падёт позже, соответственно, Антанта потратит на войну больше ресурсов, а общественное недовольство войной усилится. Большевики же безо всяких проблем быстро подавят все контрреволюционные выступления, так как чехословацкий корпус будет вывезен и не будет помогать белым. А без него никаких шансов для последних, о чём я многократно писал, и ещё напишу в последующих статьях. Все выступления будут подавлены весной 1918 года. И до 1919 года у них будет время, дабы восстановить страну. А население-то довольно, не забываем, поддержка большевиков выросла. Антанта сможет гипотетически вторгнуться в Россию лишь летом 1919 года. А я напомню, что мобилизационный потенциал просто невероятен, тем более, что при вторжении неизбежно возникает патриотический подъём. Быстрой войны, а тем более без всяких там танков не выйдет. Устраивать полномасштабную бойню с Россией сразу после окончания бойни с Германией означает лишь революцию у себя дома. Слишком велика усталость от войны, слишком влиятельны социалисты.

Слишком велика усталость от войны, слишком влиятельны социалисты.

… вы ошибаетесь! Единную военно-политическую операцию вы рассматриваете как набор независимых событий. Между тем, рельность была иной и социалисты Европы будут в первых рядах интервентов.

1. Свержение царя было организовано странами Антанты, февралисты были всего лишь исполнителями.

2. Чехословацкий корпус не покинет территорию РСФСР, поскольку получил прямое указание организовать предлог для интервенции.

3. Сил у Антанты, после включения в войну США, вполне хватает.

Таким образом принципиально ничего не изменится.

Плюс Германия от Украины не отстанет. Потому, что согласно той же Вики «германская и австро-венгерская делегации 27 января (9 февраля) подписали мирный договор с делегацией Рады, согласно которому — в обмен на военную помощь против советских войск — УНР обязалась в срок до 31 июля поставить Германии и Австро-Венгрии 1 миллион тонн зерна, 400 миллионов яиц, до 50 тысяч тонн мяса рогатого скота, а также — сало, сахар, пеньку, марганцевую руду и другое сырьё». Т.е. бесплатно, без всяких торговых соглашений.

А тут никакой Центральной Рады на Брестких переговорах нет. В самом начале работы я написал, что УНР была ликвидирована в ходе вооружённого восстания в Киеве и последующем установлении советской власти на Украине ещё в ноябре 1917 года.

А в этом мире в начале 1918 будет создана Донецко-Криворожская республика, и войдет ли она в состав РСФСР?

Что ж, это ваша точка зрения. Моя же, отнюдь не безосновательная, принципиально иная. Аргументы я уже озвучил, и вы вправе не согласиться с ними. Я же считаю ваши доводы необоснованными. Февральская революция была стихийна и с Антантой никак не связана. Если хотите доказать обратное—попрошу пруфы. Факт, что чехи не особо-то хотели воевать в России, а ЧСНС хотел вывезти корпус. Никаких документальных подтверждений тому, что корпусу было поручено нечто подобное нет. Американцы воевать сами в масштабной войне не захотят. Прочие страны истощены войной, их население против новой бойни. Где пруфы, что социалисты будут в первых рядах интервентов?

Причины февральской не очень стихийны-«бахнуло» бы обязательно потомучта

Источник: А. Шубин, «Великая российская революция»

перевод и цыфры)))

А вы собрали….

«В результате продразвёрстки в заготовительную кампанию 1916—1917 было собрано 832309 тонн хлеба(Кондратьев Н. Д. Рынок хлебов и его регулирование во время войны и революции. — М.: Наука, 1991).

т.е примерно —53 тысячи(!!) пудов хлеба— что у вас армия кушать будет то?))

Лаской да добротой пойдёте???

замечу что царь дело усугубил-фактически убив Ж/Д,ну а при временных началось «Не опишешь в словах…»

Под словом «стихийно» я подразумевал другое. Давайте вспомним, как случилась революция. Как известно, она началась с разгрома хлебных лавок и булочных под лозунгами «Хлеба, хлеба». Уже позже эти митинги получили лозунг «Долой самодержавие». Причём получили абсолютно стихийно. А дальше, как говорится, пошло поехало. Вооружённое восстание, все дела. Но главное во всём этом один факт, с которым трудно спорить: никто не планировал вооружённое восстание, в отличии от Октябрьской революции, когда большевики действительно готовились к вооружённому восстанию. Тут же такого не было. Революция возникла стихийна (что не означает, что она была беспричинна). Надеюсь, теперь вы понимаете, что именно я имел в виду.

А может 13,3 млн. пудов? Но всё равно мизер.

евральская революция была стихийна и с Антантой никак не связана.

… стихийными бывают только дырки в кармане! Революция всегда имеет четкую и понятную причину. В данном случае элементарное банкротство РИ. Долги многократно превысили возможности их возврата. Да и Антанта не горела желанием делиться трофеями со своим должником.

чехи не особо-то хотели

… а кто их спрашивать собирался? Обычное пушечное мясо:

Выступление Чехословацкого корпуса против советской власти в России в мае 1918 г. тесно связано с военной интервенцией

стран Антанты … выступление было намеренно организовано странами Антанты, а в первую очередь – Францией, с целью

вовлечения Корпуса в конфликт с советской властью.

… В январе 1918 г. Корпус был провозглашен автономной частью Чехословацкой армии, созданной во Франции на основе Чехословацкого легиона французской армии в декабре 1917 г. Учреждение Чехословацкой армии в составе армии Французской республики довольно четко регламентировалось. Так, чехословацкие военные подчинялись высшему французскому командованию …

ФРАНЦУЗСКИЕ ВОЕННЫЕ МИССИИ В РОССИИ И ВОССТАНИЕ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО КОРПУСА

… что же до социалистов, то опять же долги, уже мелких держателей в той же Франции, которые можно было взыскать только интервенцией, поскольку колониальную администрацию (Временное правительство) большевики свергли.

Имеете, как говорится, право на своё мнение. А я на своё. И я категорически с вами не согласен. А потому дальнейшую дискуссию вести не буду, ибо смысла в этом не вижу. Всего вам доброго, коллега.

потому дальнейшую дискуссию вести не буду.

… а что еще вам остается! Тогда придется признать, что никакой гражднской войны, в полном понимании этого термина, не было, а значит и ваш цикл ни о чем.

Так называемая Гражданская война 1918 — 1922, на самом деле была Отечественная война против иностранных интервентов, численность которых превосходила 1 миллион человек. И вся эта масса войск, поддерживаемая «белыми», пересекла территорию России в короткий период с февраля по июль 1918 года.

Против России воевали: англичане, канадцы, американцы, французы, алжирцы, китайцы, сенегальцы, итальянцы, греки, румыны, поляки, японцы, немцы, австрийцы, венгры, турки, чехи…»

http://alternathistory.ru/gibel-imperii-otechestvennaya-vojna-1918-1922-gg-chast-iv-interventsiya/

Итак. Каким я вижу дальнейший ход событий. Уважаемый коллега обязательно отразите что после заключения сепаратного мира Антанта объявит советскую Россию врагом наравне с Германией. Высадки в наших портах войск Антанты скорее всего произойдут. Пусть будет в те же числа что указал коллега ISB. Мурманске — Март 1918 года. Высадка во Владивостоке — Апрель 1918 года. Высадка в Архангельске — Август 1918 года. Высадка в Баку — Август 1918 года. Однако капитуляция Германии совсем не предопределена как это было в РИ. Если поставки продовольствия пойдут. Пусть и не в тех объёмах, которые оговаривали, то она скорее всего перейдёт к обороне. И как немцев выкурить из Франции при позиционном тупике большой вопрос. А точнее ни как. Антанта конечно по рыпается да пойдёт на перемирие где-то в 19 году. Что называется, без аннексий и контрибуций. Обязательно, коллега сделайте часть про боевые действия Первой Мировой в вашем мире. За 1918 года большевики должны, используя помощь из Германии оружием, тех же танков и авиации, выкурить Антанту из портов. В Мурманске и Архангельске на мой взгляд получится однозначно. Ну а с Владиком и Баку, скорее всего будут проблемы. Но из Баку в году в 20-21 англичан всё же должны выбить. А вот во Владике соберётся весь… Подробнее »

По поводу Украины. Какая атаманщина, когда там уже прочно закрепилась советская власть? Атаманщина там возникла в период германской оккупации. Тут же её подавят быстро. Ровно, как и анархистов. По поводу высадок, то я уже чётко обозначил свою позицию: после Владивостока и Мурманска их не будет. Ибо белых нет, а у Антанты иные проблемы в лице Германии. И какой, простите, белый анклав? С чего он вообще должен возникнуть? И, что самое интересное, какого такого с ним мир-то заключат? В общем, вопросов много. В моей АИ японцы тихо мирно оставят Владивосток где-нибудь летом 1918 года, как и англичане Мурманск. И на этом интервенция завершится, фактически не начавшись.

Давайте по порядку. Атаманщина возникла как ответ на отбор продуктов. Советской власти его придётся делать ещё в большем объёме чем немцам и австрийцам. Как её подавят да ещё и быстро? Постоянные очаги будут возникать то там то здесь по мере действий продотрядов, а без них ни как ибо мы по договору обязаны осуществить солидные поставки хлеба. Отдельные отряды, типа Махно и Григорьева будут уходить из под ударов красных и перемещаться по территории Украины поднимая то там то здесь очаги сопротивления и пополняя свою армию. Но в итоге её всё же подавят, только не так быстро как вам кажется. после Владивостока и Мурманска их не будет. Ибо белых нет, А куда они денутся? Корнилов, Деникин и Колчак перейдут на службу в РККА? Есть ещё кстати русский контингент во Франции который наверняка перебросят в Россию. Или в Архангельск или во Владик. Он то и станет костяком белой армии. Имейте ввиду, в отличие от РИ Антанта с Красной Россией будет воевать в серьёз. Ей жизненно необходимо быстрое падение большевиков и прекращение поставок продовольствия в Германию. Иначе войну не выиграть даже с американцами, которые уверен не готовы будут погрузится в полноценную окопную мясорубку. Уверен на фронте американские части будут слабым звеном где можно будет… Подробнее »

позволю себе не согласится с некоторыми утверждениями — Союзники не застрянут в позиционном фронте, так как Германия на момент Брестского Мира уже завершает подготовку операции Михаэль и в АИ НЕТ никаких предпосылок не ударить, как раз наоборот получив спокойный замиренный тыл немцы ударят, Западный фронт придет в движение и Германия неизбежно проиграет, американские войска как раз не являются слабым звеном в фронте союзников — их дивизии ПОЛНОКРОВНЫЕ и хорошо ОСНАЩЕННЫЕ, что они под Марной и показали, закрыв дыры во фронте, поэтому ничего немцам не светит, может быть за счет снятия больших сил с востока они продвинутся на запад км на 15-30 больше, но не более, ошибки планирования кампании 1918 года Людендорфом не зависят от этой АИ, а инструмент прорыва позиционной обороны в виде танков и штурмовых групп у Союзников уже есть в больших количествах и они все увереннее им пользуются, план кампании на 1919 год уже во многом отдает теорией глубокой операции с применением танковых войск на оперативном уровне. Так что никакого мира с немцами не будет — только капитуляция, не в ноябре 1918 так в январе 1919 года, ситуация кардинально не меняется

Очень здравый комментарий, коллега! Я с вами практически целиком согласен. Рад встретить здесь того, кто разделяет мои взгляды.

Извините за мнение новичка. Ваш вариант похабного мира натыкается на 2 очень больших препятствия — немецкие военные, а именно Людендорф и Гофман, и граф Чернов от Австрии. Именно Гофман играет главную роль в немецкой делегации. Кто есть Гофман — это откровенный русофоб, во время русско-японской был наблюдателем в Манчжурии и своими глазами видел как русский генералитет позорно профукал войну. После войны авторитет русского командования в его глазах скатился под плинтус. Именно Гофман поставил раком в 1914 году Самсонова и Ренненкампфа. Как один из крупнейших знатоков России и русской армии, Гофман прекрасно знал про состояние императорской армии в конце 17-нач 18 года. И поэтому он давил на русскую делегацию, потому что знал — армия в полной попе. И это мнение никто не изменит, ни наличие Троцкого, ни его отсутствие. Второе лицо — Людендорф — вот уж откровенный русофоб и нацист, недаром участвовал в Пивном путче в 20х. Именно он требовал оказывать давление на русских и санкционировал наступление немцев на фронте. Как вы измените их мнение — не понимаю. То что вы описали — выглядит нереальным 2 препятствие — это слабость Австрии. Я откровенно ржал, от того что вы писали про Чернова, который кричит на Гофмана. Читал воспоминания того же Чернова. Запомнился… Подробнее »

Вот те на….. А как же такие красивые хотелки?