Содержание:

История боёв на Халхин-Голе полна всевозможных неясностей. В первую голову потому, что мало кому вообще есть до них дело. Когда события четырёх месяцев упихивашь в книгу объëмом 150 страниц, невольно приходится сокращать второстепенное. Ну, а дальше уж кому что второстепенно. Поскольку мальчики с детства питают пристрастие к самолётикам и танчикам, то второстепенными обычно назначаются действия пехоты и артиллерии. Ну, то есть, самое главное (желающие оспорить эту мысль, добро пожаловать в комментарии).

Сегодняшний разговор пойдёт о неясностях, связанных с боями лишь одного стрелкового полка, но зато самого загадочного – 127-го полка 57-й стрелковой дивизии. Скажем сразу, срыв покровов намечается так себе, некрупный. Больше перетряхание чем срыв.

Почему так? Да просто срывать нечего. Официальная история как правило не говорит о действиях полка ничего. На картах его иногда можно встретить, но нет такой книги чтобы полк в ней прямо гремел. Вот, скажем, 603-й стрелковый полк полощут все кому не лень; 24-му мотострелковому тоже достаётся; 149-й мотострелковый часто упоминается. А 127-й – нет. И в принципе понятно почему: полк более или менее успешно выполнял задачи. Скучно.

Так что загадки у нас будут не из категории «историки скрывают», а из разряда «а чë, так можно было?»

А чë, так можно было?

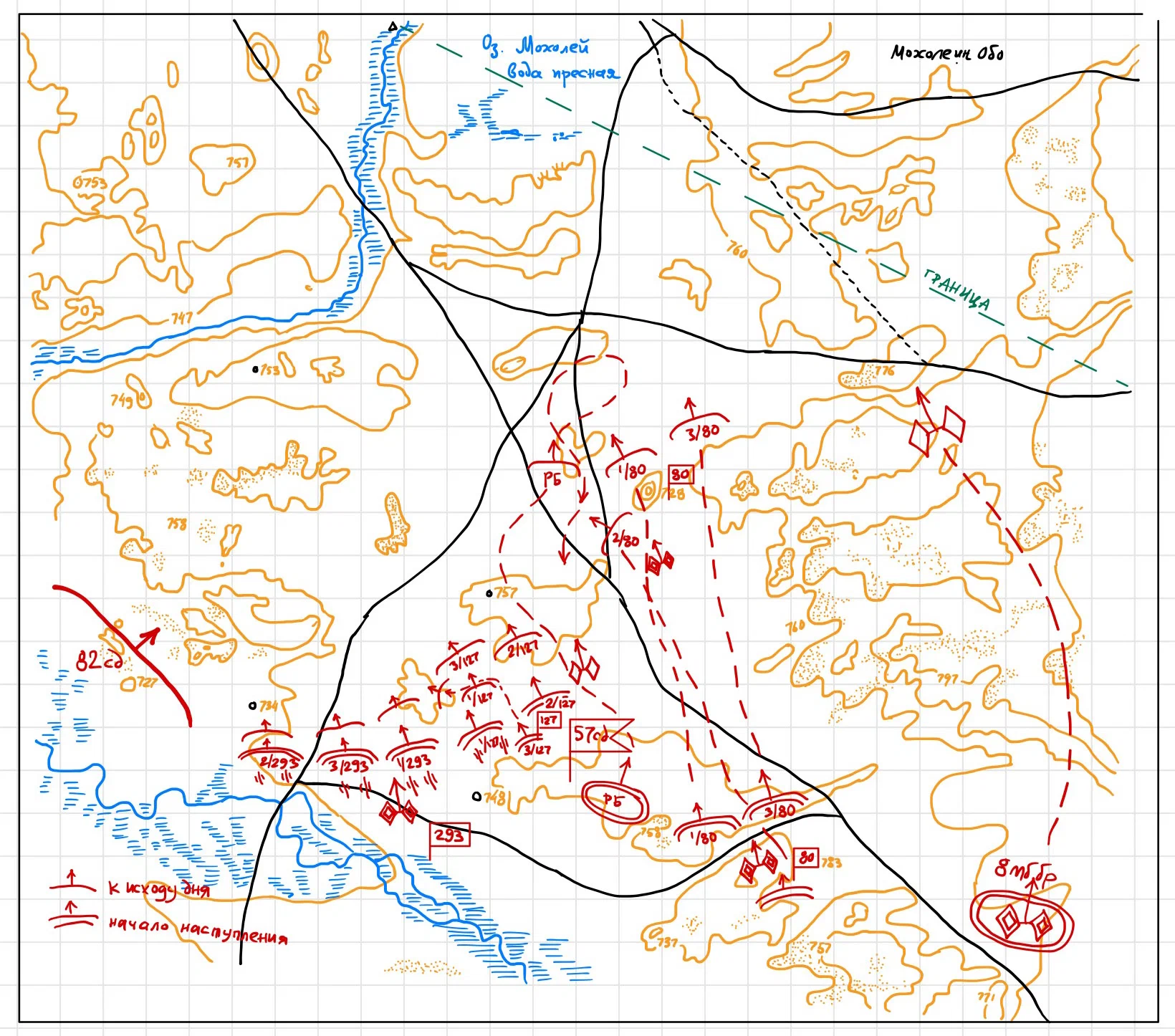

Коротко о главном: 127-й стрелковый полк начал боевые действия с началом большого советского наступления 20 августа и был абсолютным чемпионом по темпам продвижения в категории «с боями». За время боёв он прошёл всю японскую оборону южнее Хайластын-гола, а потом переправился на другой берег и успел понаступать ещё и там, тоже не без успеха.

Хрестоматийная картинка показывает, видимо, эпизод учений 57-й сд. Солдаты в полный рост идут вплотную за танком. Вряд ли в реальном бою такая картина наблюдалась хотя бы минуту подряд

Во всяком случае, именно такое ощущение складывается по прочтении журнала боевых действий (ЖБД). Прямо железный терминатор какой-то, а не полк. А при взгляде на схемы, приложенные к ЖБД, и вовсе сердце замирает. Вот кроме шуток.

Давайте посмотрим на подвиги полка 20 августа 1939 года.

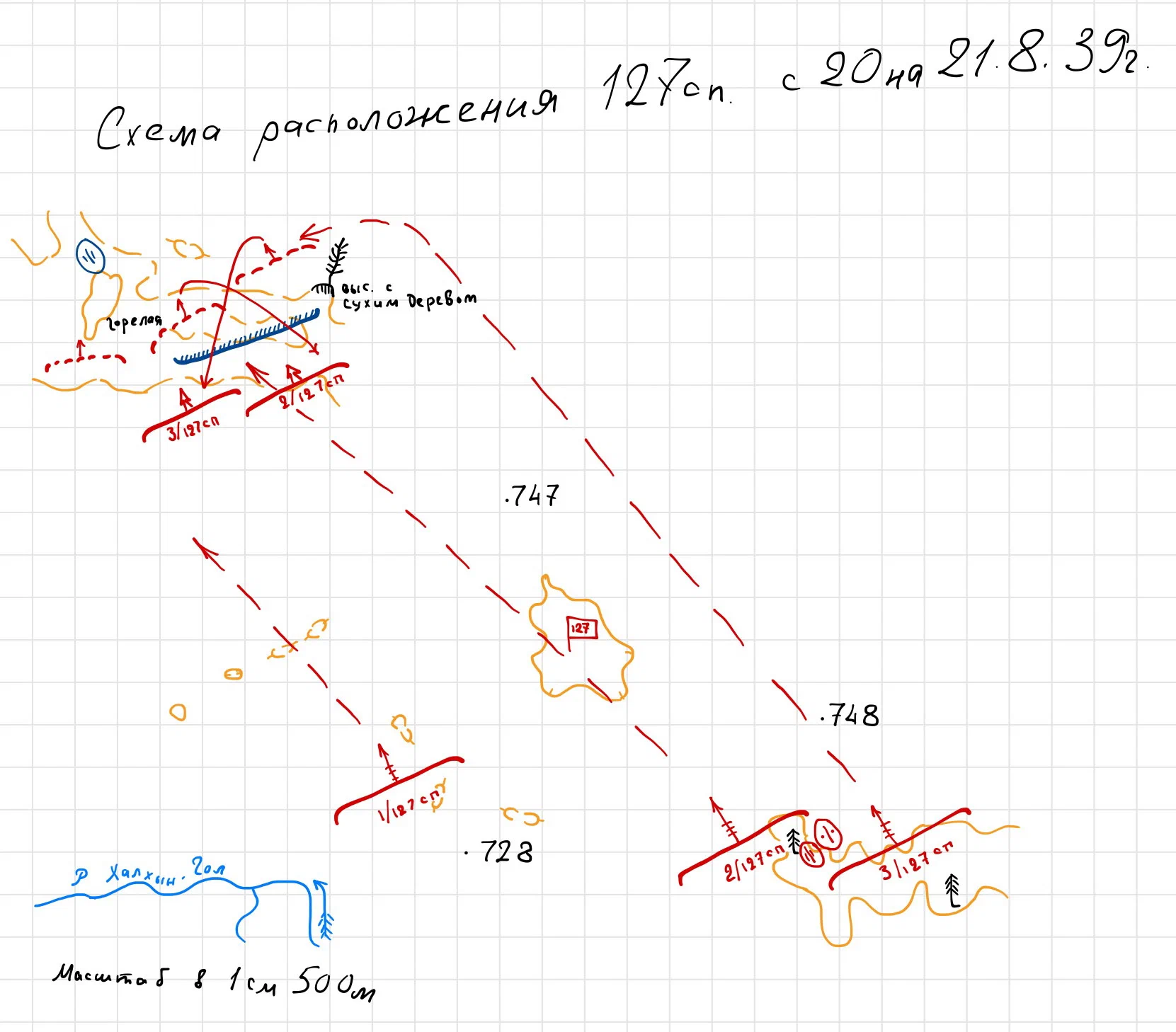

Прорисовка схемы из ЖБД 127-го сп. Изображение несколько искажено, поскольку автор малость поленился с обработкой исходника

Вот полк минует высоту 747 и выходит к высоте с сухим деревом. Так, будто и не проходит перед высотой 747 передний край обороны 71-го японского пехотного полка. Для дальнейшего разговора полезно помнить что этот самый передний край у японцев шёл по линии высот 744-747-757.

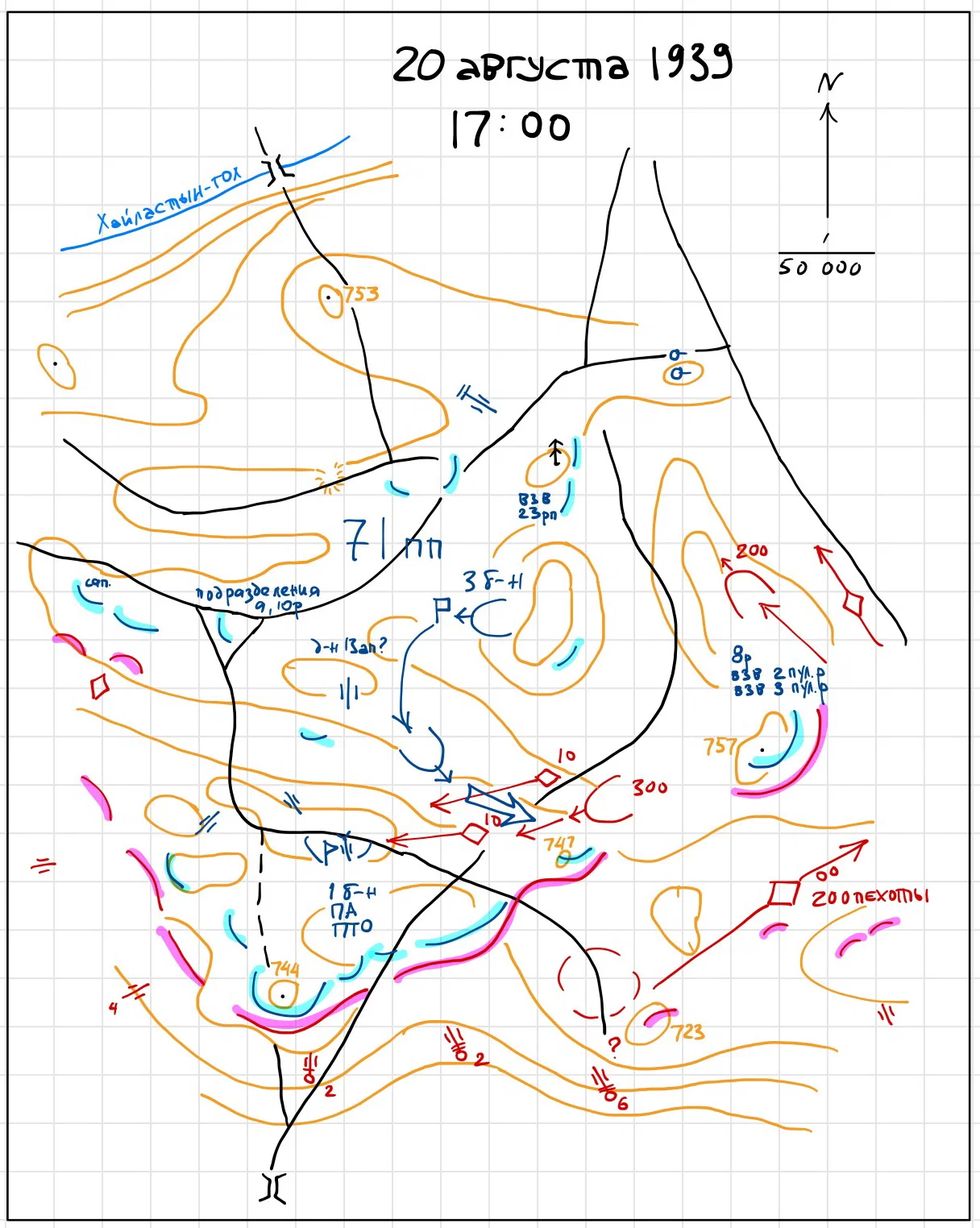

Боевые действия 71-го японского пехотного полка 20 августа 1939. На основе частичной прорисовки японской тактической схемы. Передний край обороны проходит перед высотой 747

Если поискать на карте точку, обозначенную на схеме как «высота с сухим деревом», то выходит что 127-й сп проник в глубину японской обороны на 4 км, а всего от исходного положения на 8 км.

Частичная прорисовка фрагмента советской карты, современной событиям. Насколько можно судить по начертанию изолиний, она и служила основой при составлении схем к ЖБД 127 сп. Высота 748, от которой полк начал движение, в правом нижнем углу. Окрестности высоты, помеченной на схеме как высота с сухим деревом, примерно в центре. Линия высот 744-747-757, на которых оборонялись японцы, примерно на полпути между ними

А чë, так можно было? Японцы вот в своём описании боёв ничего подобного не упоминают. Но бог с ними, с японцами, их интерес замолчать достижения противника вполне понятен. Но ведь о звонком успехе ничего не знало и советское командование. Вот, скажем, схема боёв 20 августа от штаба 57-й сд.

Прорисовка схемы действий 57-й сд 20 августа 1939 из архивных документов. Увы, 127 сп даже не доходит до высоты 757

127-й полк на ней не просто не прорвался в глубину, он даже не потеснил противника с первой линии, остановился не доходя высоты 757. Уж, казалось бы, командование родной-то дивизии могло бы заметить успех одной из своих частей. В чем же дело? Придётся перечитать ЖБД повнимательнее.

«6-00. Батальоны начали движение, поднялся туман…

К 8-30. Туман рассеялся, 1-й бат-н уклонился влево, 3-й отстал, 2-й бат-н находился на исходном положении для атаки перед высотой с сухим деревом.»

Эээ… 8 км за два с половиной часа в тумане, без дороги, да ещё, наверное, в предбоевых порядках? А чë, так можно было?

Да, кроме того, нам известно что начало атаки пехоты 20 августа было назначено на 9:00. Выходит, высота с сухим деревом была на переднем крае, раз уж к ней надо выйти к 8:30? А на схеме 127-го полка, выходит, просто допущена ошибка? Да, так и выходит.

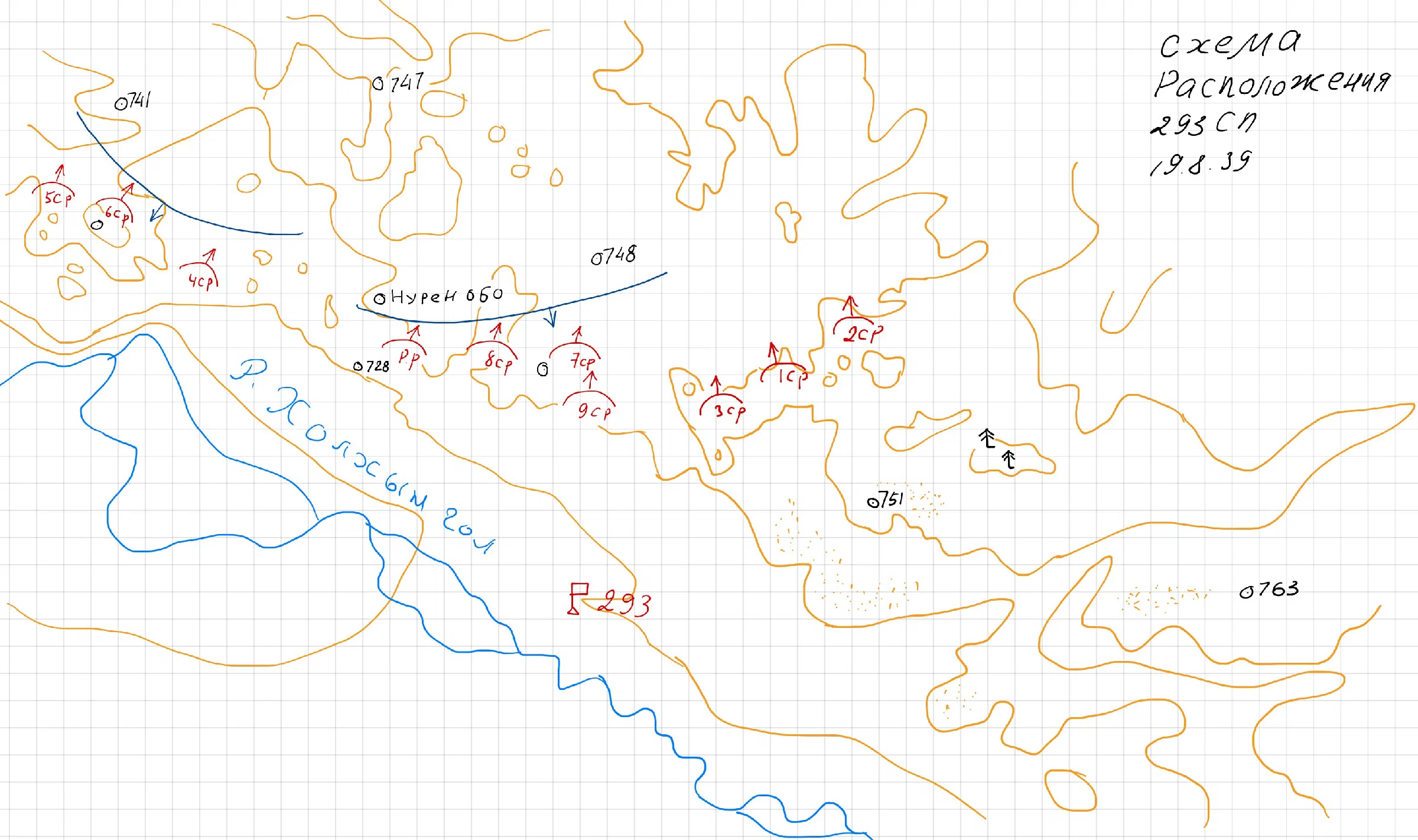

Есть и ещё одна причина считать эту схему ошибочной. Вот схема положения соседнего 293-го стрелкового полка за день до начала «концерта».

Частичная прорисовка схемы из документов 293 сп. На 19 августа высота 747 находилась примерно против центра фронта полка. Ночью полк немного сместился влево, но атаковал практически строго на север. Высота 747, таким образом, была в его полосе. 127 сп там делать было нечего

Высота 747 находится перед его фронтом. Едва ли левее неё, в чужой полосе наступления, могли пройти целых два батальона 127-го сп. Во всяком случае, без скандала.

Ну, ладно, пусть схема 127-го полка врёт, но что на самом-то деле было и где всё происходило? ЖБД 127 сп говорит что взять высоту с сухим деревом 20 августа, несмотря на две атаки, так и не удалось. Интересно, что более это название в ЖБД не упоминается: видимо, высота была оставлена противником. Это хорошо согласуется с японским рассказом об обороне высоты 757, которую держали весь день, а потом оставили.

Есть и ещё один признак, по которому эти две высоты можно отождествить. 3-й батальон 127-го сп обходил высоту с сухим деревом с востока. На японской схеме восточнее высоты 757 видно обходное движение советских войск. Да и схема 57-й дивизии тоже помещает полк у высоты 757.

Но как высоты можно было перепутать? Да элементарно. Посмотрим на местность.

Примерно так выглядит местность, по которой наступал 127-й полк. Фото из окрестностей Нурен-Обо, взгляд направлен примерно на север. Источник – Гугл карты

Вот примерно это видели перед собой советские бойцы и командиры. Попробуете точно указать где тут высота 744, где 747, а где 757? Сухое дерево, наверное, можно было различить в бинокль, но соотнести его с точкой на карте было делом нетривиальным. В похожей ситуации 71-й японский пехотный полк трое суток подряд не мог верно определить своё положение, и понадобилась помощь штаба дивизии.

Так что одну загадку кладём на полку приблизительно разрешённых. Никакого прорыва японской обороны 20 августа 127 сп не достиг. Просто вынудил японцев оставить слишком уязвимую высоту 757.

А взяли ли высоту с проволокой?

Следующие два дня, 21 и 22 августа прошли без сюрпризов: полк продвигался, но на считанные сотни метров. Он брал какие-то высоты, точное положение которых установить не представляется возможным. Где-то в пределах километра-двух к северо-западу от высоты с сухим деревом.

Ну, а на третий день, 23 августа, полк брал высоту с проволокой. И по ЖБД неясно, взял ли. Ну, то есть, упомянут бой в глубине обороны, упомянут выход к высотам севернее… И всё. Взятие высоты ЖБД не заявляет. Вполне возможно допустить, что высота оказалась слишком крепким орешком, и её просто обошли. Но так ли это было на самом деле, неясно.

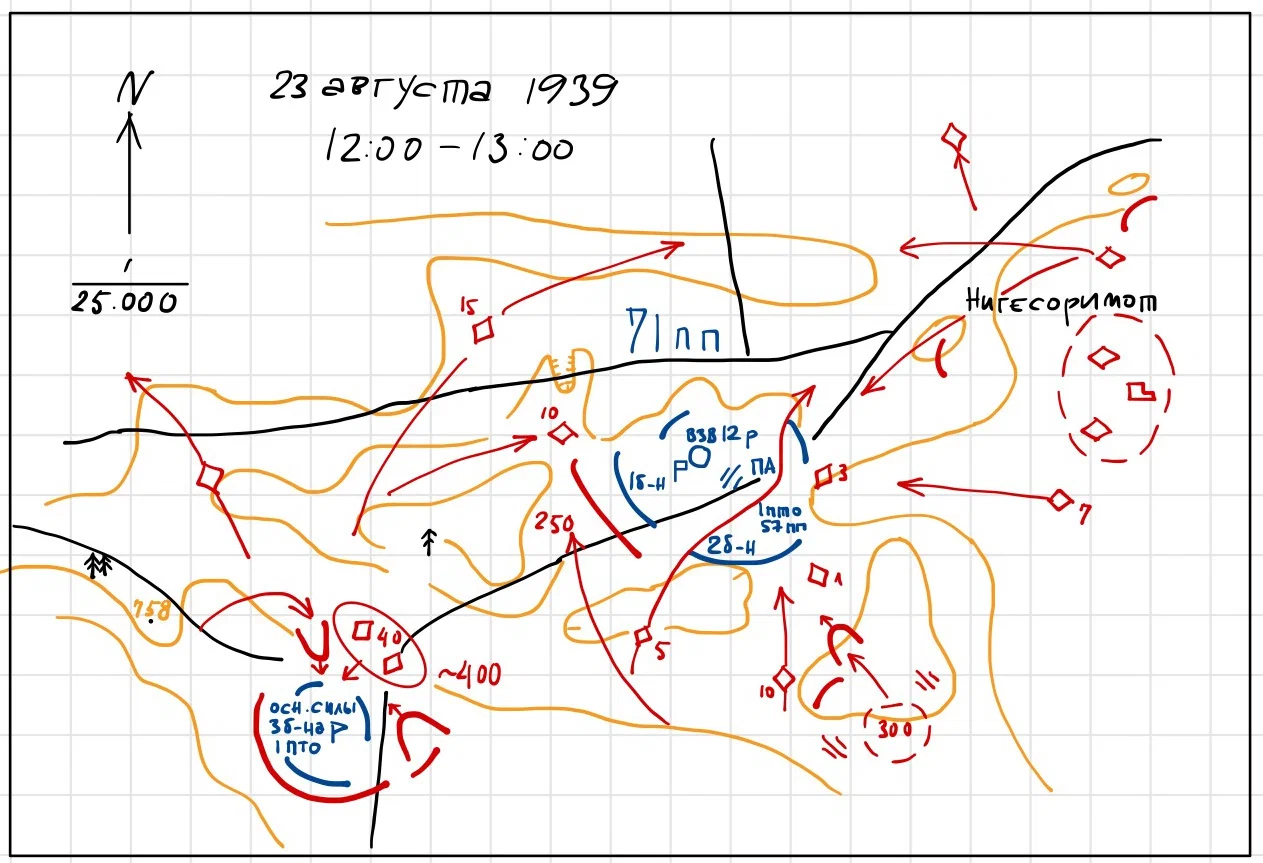

Да, собственно, и где та высота находилась, тоже не очень понятно. По схеме из ЖБД 127 сп выходит что вблизи высоты 758, но мы уже примерно поняли цену тех схем. Обратимся к японцам. Вот схема боёв 71-го пехотного полка за 23 августа.

Боевые действия 71-го пп 23 августа 1939. На основе частичной прорисовки японской тактической схемы. Оборона полка строится на двух высотах: Санкаку слева внизу (будет потеряна к исходу дня) и безымянной правее центра (будет удержана ещё несколько дней)

127-й сп здесь, видимо, показан атакующим с юго-востока. Таким образом, главным кандидатом на роль высоты с проволокой становится безымянная высота, где располагалось командование и 2-й батальон японского полка. Увы, местность на японской схеме нанесена весьма небрежно, и идентифицировать это место можно лишь приблизительно. Даже высоты Санкаку и Нигесоримот, выступающие здесь основными ориентирами, сами определены не слишком точно.

Но вернёмся к вопросу о взятии высоты. В нашем распоряжении есть упоминание в донесении командарма Штерна:

«127-й сп атаковывал песчаный холм, сильно укрепленный. Полк прошел вперед, обойдя холм, который в тылу [в] тяжелых условиях, у него взяли развед[ывательный] батальон, бойцы транспортной роты и взвод сапер.»

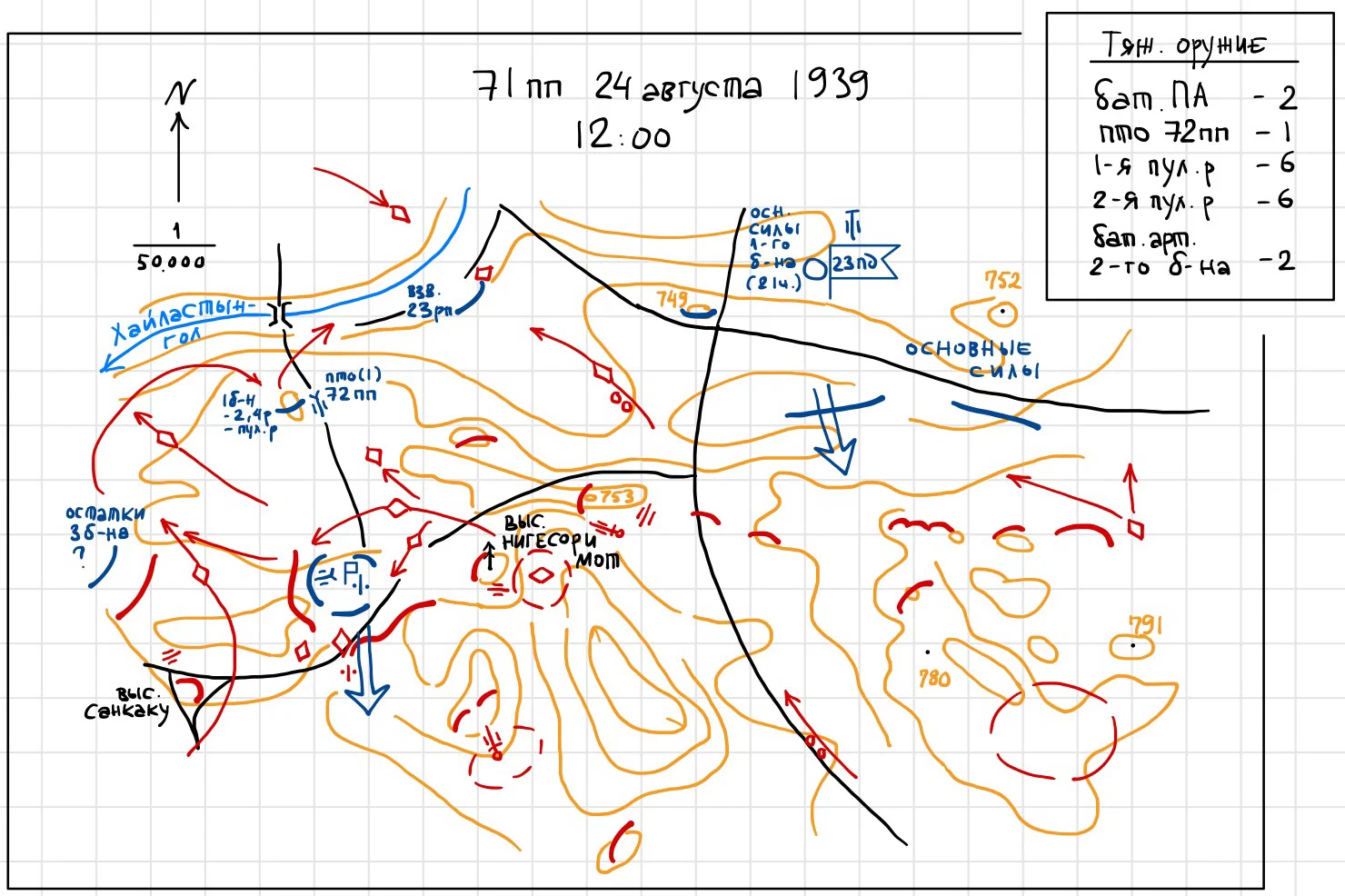

Оно вполне объясняет умолчание в ЖБД 127-го полка: высоту взяли другие. Но и тут не совсем всё слава богу. Есть ещё одна японская схема, за 24 августа. И японский полк (ну, точнее, то, что от него осталось) на ней показан примерно там же где и на прошлый день.

Боевые действия 71 пп 24 августа 1939. На основе частичной прорисовки японской тактической схемы. Высота Санкаку уже потеряна, оборона полка сохранилась только на высоте к западу от высоты Нигесоримот. В правой части схемы обозначен японский контрудар, который в сегодняшнем разговоре неинтересен

Нельзя исключать что «с проволокой» была в действительности высота Санкаку, и тогда хорошо сходятся её окружение и взятие 23 августа. Но сама высота что-то далековато к западу от общего направления 127 сп. По идее, там бы должен был работать 293 сп. Последний, правда, никаких значительных успехов за 23 августа не заявляет, но упоминает что сосед, 127 сп, вёл интенсивный бой. Так что, чем черт не шутит.

Эта загадка пока остаётся на полке загадочных. Была ли взята высота с проволокой 23 августа, была ли взята только какая-то её часть, где в точности всё произошло – мне установить не удалось.

***

Лонгриды не особенно популярны, так что о неясностях следующих дней поговорим в другой раз.

источник: https://dzen.ru/a/Y9WDvoWF5V2WqUwX

Почтенные коллеги! Поскольку

Почтенные коллеги! Поскольку в авиации я совершенно непопенгаген и "военно-воздушный аспект пакта Франция-СССР" сделать не в состоянии даже будь к тому какие либо объективные предпосылки, в качестве финального аккорда темы, я представляю кораблик, ИМХО, весьма полезный для нашего Северного флота. Безусловно, разработать проект и построить сие мы сможем и без всякой иностранной помощи, но саму идею (ну и кое что по мелочи в случае необходимости), подчерпнуть у союзника совсем не грех — ежели к тому имеются подвернувшиеся возможности.

С уважением, Ансар.

++++++++++

++++++++++

(Тема не указана)

Нормально. Логика в таком

Нормально. Логика в таком развитии событий есть.

Спасибо!

Спасибо!

Самое интересное, что

Уважаемый коллега Ansar02, а может ноборот. Изначально строить гидрографы и суда снабжения отдалённых посёлков и станций, а также баз зверобойных ботов и барказов с возможностью их вооружения и установки военного снаряжения. Более того, строятся как суда охраны промыслов и пограничные корабли в мирное время. А в военное время эти суда строятся в качестве сторожевиков, плавбаз тральных ботов и десантных ботов, а имеющиеся оснащаются в короткие сроки, Более того подготавливаются экипажи для таких кораблей в мирное время.

Полностью они не заменят военные суда специализированной постройки, но заметно усилят малый флот.

Почтенный коллега!

Почтенный коллега! Применительно для нормальных стран, включая послевоенный СССР, Вы абсолютно правы. Но до ВОВ, когда РККФ постоянно испытывала недостаток корабельного состава, проще было для гидрографических исследований зафрахтовать гражданский пароход, чем строить специальные военные суда для этого.

А вот получить несколько многоцелевых военных кораблей, которые можно использовать в огромном спектре, от грузовика до сторожевика, от исследователя до охотника за ПЛ, в то время — ИМХО самый оптимальный вариант.

Опять же вооружение. Одно дело мобилизационное вооружение фактически гражданского судна и совсем другое установка на штатные места изначально запроектированного оружия.

С уважением, Ансар.

Но до ВОВ, когда РККФ Но до ВОВ, когда РККФ постоянно испытывала недостаток корабельного состава, проще было для гидрографических исследований зафрахтовать гражданский пароход, чем строить специальные военные суда для этого. Как ни странно, с гражданскими судами та же проблема, и в них недостаток. А гидрографов было немало. Гидрограф, это не экспедиционное судно. Так что постройка этих судов необходима как для торгового флота, так и для военого. Более того это должен быть одна серия с транспортным судном, экономия позволит строить больше судов. А вот получить несколько многоцелевых военных кораблей, которые можно использовать в огромном спектре, от грузовика до сторожевика, от исследователя до охотника за ПЛ, в то время — ИМХО самый оптимальный вариант. Сторожевой корабль, это всё же не гидрограф и тем более не судно снабжения. Больше экипажа, меньше груза, да ещё всё это ложится на казну ВМФ. А вот из вспомогательного судна, но уже изначально имеющего возможность установки вооружения и оборудования, а так же возможность размещения дополнительного экипажа, получится хороший сторожевик. В мирное время спокойно перевозит грузы и пассажиров, ну а корабли ВМФ ведут гидрографические работы или занимаются снабжением. В качестве пограничного корабля или судна охраны промыслов, это вообще получится "хамелеон", попробуй разберись, что за судно на горизонте. Транспортник идущий на… Подробнее »

Всё верно. По сути, мы и

Всё верно. По сути, мы и строим вспомогательные корабли ВМФ.

По сути, мы и строим

Уважаемый коллега Ansar02, но ведь лучше их строить не за счёт ВМФ, и эксплотировать частично не за его счёт. А денежки потратить на боевые корабли и их экипажи.

В таком случае, это будут

В таком случае, это будут просто чутка специализированные транспортники со всеми вытекающими и о боевом применении просто придётся забыть, поскольку даже с пушками, это будут типичные мобилизационные суррогаты.

Идея хорошая, одно смущает,

Идея хорошая, одно смущает, место применения судов. Север не совсем то место для нежных французов, и требуется ледовый пояс, а это 100-150 тонн и весьма сложные в изготовлении "ледокольные" обводы. И самое главное, нафига нужна смешанная машина? За глаза хватит 3 дизелей от ПЛ "Декабрист" или 2 от серии "С". На худой случай у немцев купить, не так много их и надо.

Для самолета нужен ангар, ибо север. В то время возможен только вариант с Ш-2, а он деревянно-перкалевый. Дождик прошел, ночью подмерзло, и мы будем иметь на палубе кусок льда вместо самолета.

Почтенный коллега!

«Север не

Почтенный коллега!

"Север не совсем то место для нежных французов…"

Безусловно Вы правы, потому от французов и берём одну лишь идею многоцелевого высокоавтономного корабля .

.

"нафига нужна смешанная машина?"

Именно затем, что условия эксплуатации не французские — баз на севере очень мало, логистика вообще зачаточная, и СУ должна быть заточена под любой вид топлива, от солярки до банальных дров ибо СМП велик!

"Для самолета нужен ангар, ибо север."

Ангар желателен, но необязателен. И именно потому, что это север. Т. е. пока стоит полярный день, можно обходится и без него. А когда наступит полярная ночь, бортовой самолёт уже будет не актуален совершенно.

"возможен только вариант с Ш-2, а он деревянно-перкалевый…"

Не факт! Но, если крыло складное, самолёт можно в брезентуху упаковать и зафиксировать. В крайнем случае, опустить в трюм. Нормальный вариант?

С уважением, Ансар.

Ansar02 пишет: «нафига [quote=Ansar02] "нафига нужна смешанная машина?" Именно затем, что условия эксплуатации не французские — баз на севере очень мало, логистика вообще зачаточная, и СУ должна быть заточена под любой вид топлива, от солярки до банальных дров ибо СМП велик! "Для самолета нужен ангар, ибо север." Ангар желателен, но необязателен. И именно потому, что это север. Т. е. пока стоит полярный день, можно обходится и без него. А когда наступит полярная ночь, бортовой самолёт уже будет не актуален совершенно. "возможен только вариант с Ш-2, а он деревянно-перкалевый…" Не факт! Но, если крыло складное, самолёт можно в брезентуху упаковать и зафиксировать. В крайнем случае, опустить в трюм. Нормальный вариант? [/quote] Тогда желательна машина только в виде КМУ, то бишь обычная паровая машина. Турбина требует довольно высоких параметров пара, что дрова или плохой уголь никак выдать не могут. По сему ограничить скорость до 15-17 узлов, да и с дальностью будет откровенная жопа. Потому думаем, делаем универсал, или военный корабль? Если военный, то будьте добры обеспечить нормальное снабжение топливом. Насчет ангара, наличие полярного дня не отменяет понятия "север". То бишь морозец может быть в любой момент, погода меняется очень резко, вроде как +15, а через полчаса снежный заряд и… Подробнее »

«Турбина требует довольно "Турбина требует довольно высоких параметров пара, что дрова или плохой уголь никак выдать не могут." Вообще — да. Но! Выходя из основной базы (Архангельск или Мурманск), корабль безусловно полностью упакован и соляркой и самым лучшим углем, чтоб иметь ход, соответствующий поставленной задаче. Но, если по какой-то причине корабль вынужден резко увеличить длину маршрута, а в базе до которой ему предстоит дойти, нет ничего кроме какогонить дешёвого бурого угля, дров или торфяных палет, котлы должны нормально работать и на этом топливе — и уж понятно, что при таком топливе никто не будет требовать от корабля максимальных скоростей. До дому потихоньку дочапает и ладушки. Это очевидно. "Потому думаем, делаем универсал, или военный корабль?" Это именно военный корабль-универсал. "…наличие полярного дня не отменяет понятия "север" И что? Я вроде уже говорил, что ежели предполагается активное использование самолёта при не гарантированной метеорологами погоде, вполне можно использовать вместо ангара грузовой трюм. "ИМХО сей кораблик лучше использовать как снабженца между полевыми аэродромами." Можно. Но, одно другому не мешает. "Может извенить саму концепцию двигателей? Использовать КМУ как двигатель экономического хода, а дизеля как форсаж?" Можно, но мне так не нравится. По сути — дизеля превращаются в балласт. А вот если наоборот, баласт лишь ТЗА,… Подробнее »

Симпатично!

Симпатично!

Спасибо!

Спасибо!

мне кажется супер

мне кажется супер

Спасибо!

Спасибо!

так-то оно так, только так-то оно так, только немного не так 1.французы строить суда ледового класса не умеют от слова совсем. Не надо оно им это. Лапотная Россия строила подобные пароходы — в Англии 2."поскольку обладали значительно большей автономностью и радиусом действия чем эсминцы" 1000 т водоизмещения? У "Седова" 3000 т. Я это к тому, что высокоавтономный корабль сделать не получится. РАзмерами он с эсминец — непонятно за счет чего он будет и швецл и жнецл. Там тупо мало места под запасы угля, мазута ,еды, экипажа. Не дай Бог их во льдах запрет- что они банально жрать будут. Экипаж кстати не упомянут. В районе 100-120 с военными, рыл 40 в мирном варианте ? 3."Силовая установка комбинированная – экономичные дизеля плюс пара небольших паровых котлов, чтоб корабль имел форсажный режим хода, очень большую автономность и мог довольствоваться тем топливом, что найдётся в редких на севере базах." мягко скажем трехвинтовая схема она редковато применяется для массовых кораблей.( из шести силовых машин построить три корабля или два) А уж для предполагаемой лбласти применения она выглядит фантастичной. У меня сомнения в её надежности в ледовой обстановке и экономичности в целом. Хочется применить ТЗА на них — разбейте на две подсерии. 4."флот неожиданно для… Подробнее »

Почтенный коллега! Благодарю

Почтенный коллега! Благодарю за Ваше ИМХО.

1. У французов взята только идея.

2. Чепуха. У таких корыт полное водоизмещение едва не вдвое больше чем стандартное!

3. Это совсем не массовый корабль. Сомнения они всегда есть, но проверяются лучше всего на практике.

4. Опять сугубо Ваше ИМХО.

"В сухом остатке остается — навиг для такого корабля французы вообще…"

См. п.п. 1.

"…полазь по трюмам "Седова" с рулеткой и фонариком- вот тебе весь расклад по изготовлению тушки), зенитки итальянские , дизели наши…"

Почему бы и нет?

"Но в целом силуэт понравился, Цели и задачи в принципе то-же…"

Спасибо. Это главное.

"…в масштабах заявленного водоизмещения это маловероятно — мое личное слабообоснованное мнение…"

Уверяю Вас, почтенный коллега, я в кораблестроении, наверняка ещё меньший знаток чем Вы и больше оперирую идеями, нежеле их выражением в металле.

С уважением. Ансар.

«Георгий Седов» это

"Георгий Седов" это "Beothic", построенный в Англии в 1909 г. Как и большинство первых российских ледокольных пароходов и ледоколов.

Пардон, сразу не увидел конца фразы "в Англии" — за маркой спрятался.

Лапотная Россия строила подобные пароходы

Alex-cat пишет: 3.»Силовая [quote=Alex-cat] 3."Силовая установка комбинированная – экономичные дизеля плюс пара небольших паровых котлов, чтоб корабль имел форсажный режим хода, очень большую автономность и мог довольствоваться тем топливом, что найдётся в редких на севере базах." мягко скажем трехвинтовая схема она редковато применяется для массовых кораблей.( из шести силовых машин построить три корабля или два) А уж для предполагаемой лбласти применения она выглядит фантастичной. У меня сомнения в её надежности в ледовой обстановке и экономичности в целом. В целом дизеля и только дизеля, или чисто паровик, но с КМУ, турбина это слишком роскошно. Хочется применить ТЗА на них — разбейте на две подсерии. 4."флот неожиданно для самого себя, получил замечательные гидрографические экспедиционные корабли, на плечи которых тут же легла огромная работа по изучению гидрографических и метеорологических условий вдоль всей протяжённости Северного морского пути (СМП)" Эээ..суда подобного класса наСМП не выживут. [/quote] Единственный театр на котором данные кораблики востребованы и могут выжить, это дальний восток. там у нас нет вообще нихрена. Несколько старых посудин времен РЯВ и все. Рыбные, и не только, промыслы разграбляются со страшной силой, причем тупо грабились наши даже траулеры. Плюс колыма, золотишко оттуда таскали морем чуть ли не тоннами. И иметь кораблик,… Подробнее »

флот неожиданно для самого

Увы, но с точностью до наоборот: примерно в это время флот получучил гидрографические суда, которые полуили вооружение и использовались как минзаги и сторожевики.

http://sovnavy-ww2.ho.ua/minelayers/typ_murman.htm

http://sovnavy-ww2.ho.ua/index.html

http://sovnavy-ww2.ho.ua/minelayers/typ_zuid.htm

Кстати, чем не альтернатива шлюпу реально существовашая "Пурга"?

http://sovnavy-ww2.ho.ua/index.html

Так у нас же АИ!

«Кстати, чем

Так у нас же АИ!

"Кстати, чем не альтернатива шлюпу реально существовашая "Пурга"?

Предлагать на данную должность "Ураганы" некомильфо. Уж лучше что-то типа минзага "Юшар", но существенно быстроходнее.

Предлагать на данную

"Пурга" это специальный арктический пограничный корабль, но до войны его вроде в строй не ввели. Да и дороговатый он, но хороший для северных широт, очень.

А-а! Вон это о ком! В самом

А-а! Вон это о ком! В самом деле, наверное хороший проект. Но, поздний и для середины 30-х слишком большой.

Вот ссылка о нём: http://navsource.narod.ru/photos/06/417/index.html

Я давал на него ссылку на том

Я давал на него ссылку на том же сайте, где и гидрографы, но она "улетает"на главную страницу.

Разговаривал с человеком, который на "Пурге"уже в 60-е служил, на Камчатке", говорит, даже спортзал был.

Собственно, "Пурга" — водоизмещение полное: по проекту 3640 т, фактически 3819 т, практически, как у "японцев". И заложен всего на год позже вашего шлюпа. А, проект целиком нашенский, без всякого там низкопоклонства…

Уважаемый коллега, Уважаемый коллега, Ansar02, Простите великодушно, но куда-то Вас не туда занесло. Заказывать корабль для Севера у французов, это приблизительно тоже, что покупать снегоходы в Конго. Меж тем у нас есть практически готовая альтернатива. В 1938г. японцы должны были сдать нам три корабля ледового класса «Волочаевец», «Большевик», и «Комсомолец». Шли они в счет долгов за КВЖД. Но, что то, там не заладилось и японцы корабли зажали. В строй они вошли под именами «Chiryo Maru», «Minryo Maru» и «Tenryo Maru», соответственно. Нам более всего любопытен «Chiryo Maru», который в 1940 г. был переименован в «Soya» (Сойя). И всему миру он известен под этим именем. Кораблик оказался героическим и стал кораблем-музеем в японском городе Дайбе. Участвовал во ВМВ, был даже торпедирован. Но его вернули в строй. Эвакуировал, части японского гарнизона с Сахалина и Курильских островов. После войны ледокол перевели в береговую охрану Японии и он участвовал во многих арктических экспедициях в Антарктиде. В 1958 он эвакуировал японских зимовщиков с базы Сёва в Антарктиде. Людей ледокол «Сойя» забрал, но из-за поломки винта не смог забрать собак. Японцы очень горевали по собакам. Но какова же была их радость когда, вернувшись в 1959г. они обнаружили двух выживших собак, лаек Таро и Дзиро. Режиссер Фрэнк… Подробнее »

Почтенный коллега! Не зачем

Почтенный коллега! Не зачем вовсе тут извиняться — это я просто такой олух неграмотный, — уже в котором комментарии, люди удивляются — зачем французам этот проект заказывать, или у них покупать, хотя ничего подобного я делать в принципе не собирался, просто пишу наверное коряво и непонятно. У французов взята лишь идея многофункционального высокоавтономного корабля, плюс архитектурное решение по силуэту надводной части от старого авизо и только. Всё остальное своим умом и своили силами (хотя, если французикам есть чем помоч по части машинерии — грех отказываться).

Что касается японских ледоколов — ну чем Вам не готовая тема для альтернативы?

С уважением. Ансар.