Производство брони для нужд флота в Российской империи

Всем доброго времени суток. Данный краткий очерк посвящен, как понятно из его названия, деятельности российских промышленных предприятий, выпускавших броню для флота, от времен зарождения броневого производства в России до момента прекращения существования Российской империи как государственного образования.

Основной акцент в нем сделан на хронологию освоения выпуска тех или иных типов корабельной брони, ряд статистических показателей в работе изготавливавших ее заводов, а также отдельные технические аспекты, как характеризующие качество самой брони, так и частично раскрывающие технологические процессы ее выпуска.

Определенный разнобой в стилистике подачи данных, за который прошу прощения, вызван различными подходами к освещению деятельности конкретных предприятий в основных использованных источниках – изданных в 1903, 1908 и 1913 годах исторических очерках развития Ижорских и Обуховского сталелитейного заводов.

Также, прежде чем перейти к основной части повествования, хотел бы обратить внимание на следующие моменты:

1) встречающиеся по тексту встречаются сугубо личные суждения автора, как носящие потенциально спорный характер, выделены курсивом;

2) поскольку раскопки в первоисточниках привели к выявлению кое-каких ошибок у кое-кого из многоуважаемых мэтров, таковые ошибки по тексту отмечены жирным курсивом;

3) основные используемые в тексте единицы измерения веса имеют следующие значения: пуд – 16,38 кг, метрическая тонна – 1000 кг, «длинная» тонна – 1016 кг (если нет упоминания, какая именно тонна имеется в виду, значит, его не было и в первоисточнике).

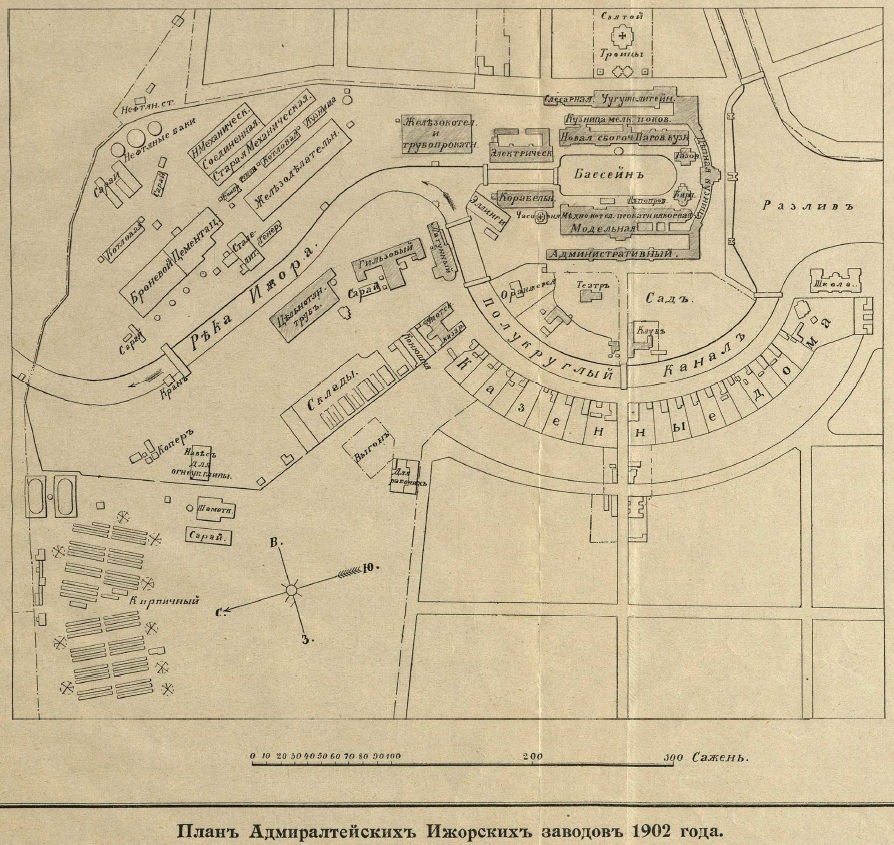

- Исторически первым изготовителем корабельной брони в Российской империи стали Адмиралтейские Ижорские заводы, выпускавшие за время своего существования следующие ее типы.

1.1. Железная броня.

Попытки производства железной брони предпринимались на Ижорских заводах с 1860-х годов путем отковки листов в якорной кузнице и оказались неудачными. В силу этого для производства брони в 1866 году был построен новый прокатный завод. Здание для него было закончено еще в 1863 году, а с 1865 года завод уже действовал половиной своих мощностей. Параллельно с этим заводом до 1896 года продолжала работать малая прокатная, изготавливая «мелкие сорта и тонкие листы».

Первая броневая железная плита, изготовленная на новом заводе в 1866 году, при испытаниях оказалась «лучше многих английских плит». По данным С.Е.Виноградова она имела размеры 4х4 м и толщину 114 мм. Однако сборник сведений об Ижорском заводе 1908 года приводит иные, как мне кажется, более достоверные размеры плиты – 13 футов (3,96 м) в длину и 3 фута (0,91 м) в ширину.

Вместе с тем стабильного качества плит смогли добиться только после переустройства железоделательного завода, проводившегося в 1876-1879 годах (сам обновленный броневой завод был закончен в 1876 году, а с 1879 года часть его была запущена в эксплуатацию). Ранее же Артиллерийское отделение Морского Технического Комитета обращало внимание, что до 1872 года на предприятии не было выработано определенных приемов и правил изготовления брони. В силу этого иногда изготавливаемая на заводах броня превосходила по качеству заграничную, тогда как в других случаях плиты получались весьма мягкие, пробиваемые снарядами, либо жесткие, дававшие сквозные трещины и выломы кусков брони.

Согласно приведенным статистическим показателям фактически производство железной брони велось с 1879 по 1891 год. Столь долгий срок, очевидно, был обусловлен производством даже не собственно железной брони, что маловероятно при полном осознании МТК еще в 1890 году всех преимуществ стальных плит. Скорее всего, в последние годы своего жизненного цикла железная броня производилась в основном как один из двух компонентов для сохранявшейся еще в производстве сталежелезной брони («компаунда»). Либо, возможно, использовалась в малых количествах при ремонте устаревших кораблей, несущих именно такую броню.

С 1892 года данная броня уже не выпускалась.

Что же касается статистики, то

— в 1879-1881 годах средняя стоимость железной брони составляла 8 рублей 15 копеек за пуд или 497 рублей 58 копеек за метрическую тонну (среднегодовой выпуск в этот период – 10 110 пудов или 165,6 метрической тонны в год);

— в 1882-1884 годах средняя стоимость железной брони составляла 8 рублей 88 копеек за пуд или 542 рубля 12 копеек за метрическую тонну (среднегодовой выпуск в этот период – 5 620 пудов или 92,1 метрической тонны в год);

— в 1885 году средняя стоимость железной брони составляла 7 рублей 59 копеек за пуд или 463 рубля 37 копеек за метрическую тонну (выпуск за этот год – 32 028 пудов или 524,6 метрической тонны);

— в 1886-1888 годах средняя стоимость железной брони составляла 7 рублей 89 копеек за пуд или 481 рубль 68 копеек за метрическую тонну (среднегодовой выпуск в этот период – 4 808 пудов или 78,8 метрической тонны в год);

— в 1889-1891 годах средняя стоимость железной брони составляла 6 рублей 50 копеек за пуд или 396 рублей 83 копейки за метрическую тонну (среднегодовой выпуск в этот период – 3050 пудов или 50,0 метрических тонн в год).

1.2. Сталежелезная броня.

Ее освоение в производстве на Ижорских заводах началось с 1883 года при технической поддержке английской фирмы Каммеля, а реальный выпуск – с 1884 года (заказ на броню для крейсера «Адмирал Нахимов»).

Первая изготовленная заводами 9-дюймовая (229 мм) сталежелезная плита была испытана стрельбой в феврале 1885 года. По правилам, принятым английским адмиралтейством, эта плита, как не получившая сквозной пробоины и сквозных трещин, была признана удовлетворительной.

Последовательность операций для изготовления сталежелезных плит была следующей:

1) пудлингование железа;

2) прокатка железных полос;

3) прокатка листов для броневых заготовок;

4) прокатка железных пакетов для сталежелезной брони;

5) изготовление твердой стали для брони и заливка ею железных частей сталежелезных пакетов;

6) прокатка сталежелезных пакетов в плиты;

7) загибка плит по шаблону.

За 1887 год, в котором наконец перешли на массовый выпуск сталежелезных плит, Ижорские заводы прокатали 73 000 пудов (1195,7 метрической тонны) такой брони.

В начале 1887 года стоимость ижорских сталежелезных плит составляла в 12 рублей 95 копеек за пуд или 790 рублей 60 копеек за метрическую тонну, в 1890 году – 10 рублей 80 копеек за пуд или 659 рублей 34 копейки за метрическую тонну.

Вместе с тем, в отношении объемов производства и стоимости сталежелезной брони в очерке истории Ижорских заводов 1903 года в таблице на странице 138 имеются и несколько отличающиеся цифры, согласно которым:

— в 1886-1888 годах средняя стоимость сталежелезной брони составляла 8 рублей 44 копейки за пуд или 515 рублей 26 копеек за метрическую тонну (среднегодовой выпуск в этот период – 81 704 пуда или 1338,3 метрической тонны в год);

— в 1889-1891 годах средняя стоимость сталежелезной брони составляла 6 рублей 12 копеек за пуд или 373 рубля 63 копейки за метрическую тонну (среднегодовой выпуск в этот период – 111 153 пуда или 1820,7 метрической тонны в год);

— в 1892-1893 годах средняя стоимость сталежелезной брони составляла 6 рублей 7 копеек за пуд или 370 рублей 57 копеек за метрическую тонну (среднегодовой выпуск в этот период – 114 277 пудов или 1871,9 метрической тонны в год).

Если говорить о причинах такой разницы, то можно предположить, что 12,95 и 10,8 рубля за пуд – это окончательная цена с учетом отделки плит, а табличные значения показывают стоимость только изготовления плит, без отделочных работ.

При этом, как можно видеть, несмотря на принятое МТК еще в 1890 году и фактически начавшее реализовываться с 1891 года решение о защите всех строившихся кораблей стальной броней, более прочной, чем сталежелезная, последняя продержалась в производстве на заводе с 1884 по 1893 год.

Так, в частности, лишь к 14 мая 1893 года подошла очередь готовности изготавливавшейся Ижорскими заводами бортовой сталежелезной брони крейсера «Рюрик». Причем конкретно данные плиты не испытывались стрельбой ввиду следующего распоряжения Н.М.Чихачева: «Плиты законченные «Рюрика» на полигон не отправлять, а послать, когда прокатят 10-дюймовую из лопнувшей 16-дм плиты [броненосца «Сисой Великий»]».

Однако представление о качестве валовой сталежелезной брони Ижорского завода можно получить по результатам сравнительного испытания, проведенного в начале ноября 1890 года.

Так, согласно отчету Комиссии Морских Артиллерийских опытов от 8 ноября на опытной батарее испытывались четыре 10-дюймовые (254 мм) плиты: сталежелезная Ижорского завода, сталежелезная завода Броуна (Англия), стальная завода Виккерса (Англия) и стальная завода Шнейдера (Франция). Все четыре плиты были навешены на одинаковых срубах, установленных на расстоянии 110 м от дула 6-дюймового (152 мм) 35-калиберного орудия образца 1877 года по нормали к снаряду.

Стрельба велась стальными снарядами Путиловского завода длиной 2,65 калибра, приведенными песком и опилками к весу 99 фунтов (40,54 кг). Всего было сделано в каждую плиту 5 выстрелов. Первые два выстрела с зарядами в 53 фунта (21,7 кг) шлиссельбургского бурого пороха (594-608,3 м/с), а последние три – зарядами в 54 фунта (22,11 кг) бурого охтенского пороха выделки 1890 года (630-638,2 м/с). После отстрела плиты не должны были оголить сруба.

Наихудшей была признана плита Броуна. Все снаряды при заряде в 54 фунта охтенского пороха пробили плиту насквозь и улетали в поле на 350-400 саженей (747-853 м), оставаясь целыми.

Сталежелезная плита Ижорского завода оказалась значительно лучше. Хотя третий снаряд и прошел ее навылет, но улетел только на 150 саженей (320 м) и при этом разбился. Кроме того, первые два снаряда углубились в плиту на 2,5 дюйма (63,5 мм), что было меньше, чем углубления от попаданий в плите Броуна. Также ижорская плита совсем не дала сквозных трещин. Все это указывало на лучший способ выделки русских сталежелезных плит в сравнении с английскими.

Впрочем, самыми стойкими в том испытании показали себя стальные плиты. Лучшей из всех по сопротивлению проникновению снарядов стала стальная плита Шнейдера. В нее снаряды при заряде 54 фунта охтенского пороха углубились только на величину 9,75 дюйма (248 мм), когда снаряды разбивались, и на 11,5 дюйма (292 мм), когда они оставались целыми. В то же время из-за большего в сравнении с иными плитами числа сквозных трещин плита Шнейдера осталась на срубе только благодаря крепежным болтам.

Второй по сопротивлению оказалась плита Виккерса. Она по характеру пробоин и трещин в ней была оценена как излишне мягкая и легче пробивалась в сравнении с плитой Шнейдера, пропустив остававшиеся при пробитии целыми снаряды в деревянную подкладку на глубину до 11 дюймов (279 мм). В то же время при снятии со сруба эта плита хоть и имела трещины, но представляла собой одно целое, а плита Шнейдера состояла из частей, совершенно отделившихся друг от друга.

В целом же данное испытание показало безусловное превосходство стальной брони над сталежелезной. Поэтому переход к производству последней в том числе и на Ижорских заводах был вполне ожидаем.

1.3. Стальная броня.

Данный тип брони как таковой начал производиться на Ижорских заводах как минимум с 1886 года. Вероятнее всего, на то время применительно к флотским потребностям это были сравнительно тонкие плиты верхних прикрытий барбетов и крыш башен и боевых рубок.

С 1891 года начат переход на производство только стальных и сталеникелевых плит, завершившийся, однако, лишь в 1893 году (цитата: «В 1893 году сталежелезная броня окончательно была заменена стальною, и потому пудлингование железа на броню на заводах прекратилось…»). Также в 1893 году специально для выпуска стальной брони была построена сталеплавильная мастерская с двумя мартеновскими печами.

В 1886-1888 годах средняя стоимость стальной брони составляла 3 рубля 10 копеек за пуд или 189 рублей 26 копеек за метрическую тонну (среднегодовой выпуск в этот период – 28 879 пудов или 473,0 метрических тонны в год).

В 1889-1891 годах средняя стоимость стальной брони составляла 3 рубля 39 копеек за пуд или 206 рублей 96 копеек за метрическую тонну (среднегодовой выпуск в этот период – 25 982 пуда или 425,6 метрической тонны в год).

В 1892-1893 годах средняя стоимость стальной брони составляла 5 рублей 41 копейка за пуд или 330 рублей 28 копеек за метрическую тонну (среднегодовой выпуск в этот период – 44 473 пуда или 728,5 метрической тонны в год).

Отливка мартеновской стали, в том числе для нужд броневого производства, осуществлялась на Ижорских заводах сначала «кислым», а с 1894 года также и «основным» способом.

1.4. Гарвеированная броня.

Производство гарвеированной брони начато на Ижорских заводах в 1896 году (цитата: «Введение для бронирования судов гарвеированных плит, лицевая сторона которых подвергается цементации и затем закалке, вызвало необходимость водворить это производство на Ижорских заводах. Цементационная мастерская построена и оборудована в 1896 году.»). Причем, как особо отмечается в очерках истории Ижорских заводов, производство гарвеированной брони было налажено без иностранной технической помощи, только по результатам изучения технологии выпуска такой брони на зарубежных заводах. Последние плиты этого типа были выпущены заводами в 1900 году.

В 1896 году средняя стоимость гарвеированной брони составляла 4 рубля 38 копеек за пуд или 267 рублей 40 копеек за метрическую тонну (выпуск за этот год – 671 пуд или 11,0 метрических тонн). Эти цифры соответствуют единственной изготовленной в этом году опытной плите толщиной в 9,5 дюйма (241 мм), которая при испытаниях на полигоне в конце 1896 года «дала отличные результаты».

В 1897 году средняя стоимость гарвеированной брони составляла 8 рублей 56 копеек за пуд или 522 рубля 59 копеек за метрическую тонну (выпуск за этот год – 57 428 пудов или 940,7 метрической тонны).

В 1898 году средняя стоимость гарвеированной брони составляла 9 рублей 60 копеек за пуд или 586 рублей 08 копеек за метрическую тонну (выпуск за этот год – 57 598 пудов или 943,5 метрической тонны).

В 1899 году средняя стоимость гарвеированной брони составляла 8 рублей 03 копейки за пуд или 490 рублей 23 копейки за метрическую тонну (выпуск за этот год – 42 287 пудов или 692,7 метрической тонны).

В 1900 году средняя стоимость гарвеированной брони составляла 8 рублей 20 копеек за пуд или 500 рублей 61 копейка за метрическую тонну (выпуск за этот год – 14 594 пуда или 239,0 метрических тонн).

1.5. Крупповская броня (хромоникелевая цементированная и нецементированная).

В мае 1898 года с разрешения императора у германской фирмы Ф.Круппа было приобретено право производства брони по ее способу Адмиралтейских Ижорских и Обуховском заводах.

Освоение производства крупповской брони начато на Ижорских заводах со второй половины 1898 года, валовое производство – с 1899 года. С.Е.Виноградов указывает на начало освоения выпуска такой брони с 1901 года, но сумма данных в других источниках говорит все же о 1898-1899 годах. Так, первая крупповская плита была изготовлена силами Ижорских заводов, но под руководством техника завода Круппа, и расстреляна на полигоне в августе 1899 года, а вторая плита – уже самостоятельно русскими техниками и расстреляна в октябре 1899 года.

Первоначально производство этих плит велось с использованием того же оборудования, что и для гарвеированной брони, но вскоре выяснилось, что прокатный стан был недостаточно прочен для обработки твердой хромоникелевой стали, а загибной пресс слаб. Поэтому рядом с действующей цементационной и бронезакалочной мастерской в 1901 году был построен новый броневой завод с прессом в 5000 тонн давления, прокатным станом в 7000 сил и гидравлическими ножницами для разрезания в холодном состоянии палубных листов толщиной до 3-х дюймов (76,2 мм).

К 1903 году почти вся изготавливаемая заводом броня – крупповская.

Условия контракта с Крупом предусматривали уплату его фирме по 100 000 рублей в год или по 100 рублей за каждую тысячу килограммов цементированных плит, изготовленных казенными заводами по способу Круппа (в зависимости от того, что окажется для фирмы более выгодным), и по 50 рублей за каждую тысячу килограммов крупповских нецементированных плит.

Эти условия считались обязательными в течение первых 6 лет со дня заключения контракта, а затем, в течение последних 6 лет, была оговорена уплата только количественной премии, хотя бы таковая и оказалась менее 100 000 рублей в год. Изменение самими русскими заводами крупповского метода выделки брони не освобождало Морское министерство от обязательной уплаты условленной премии. Но при этом фирма Ф.Круппа через три года по заключении контракта лишалась права на получение премии, если на каком-либо иностранном заводе будет изобретен способ изготовления брони, дающей сопротивление пробиваемости на 10 % выше того, каким обладают крупповские плиты.

В итоге в течение 12 лет, начиная с мая 1898 года, Морскому министерству требовалось заплатить Круппу за его способ выделки брони не менее 1 200 000 рублей премии, но даже с ней цена крупповских плит была ниже, чем при их при заказе за границей.

Крупповские плиты отечественной выделки по данным из Всеподданнейшего отчета по морскому ведомству за 1897-1900 годы обходились в среднем около 13 рублей за пуд (около 794 рублей за метрическую тонну). При заказах же за границей Морское министерство вынуждено платить около 21 рубля с пуда (около 1282 рублей за метрическую тонну), включая пошлину. При этом даже с уплатой премии Круппу выделка 1000 «длинных» (по 1016 кг) тонн брони на российских заводах обходилась бы в 906 000 рублей (62 000 пудов х 13 рублей + 100 000 рублей премии), тогда как то же количество брони, заказанное за границей, обошлось бы в 1 302 000 рублей – на 396 000 рублей дороже.

Во Всеподданнейшем отчете по морскому ведомству за 1897-1900 годы также указано, что при реализации кораблестроительной программы 1898-1905 годов за границу планировалось передать заказ лишь того количества брони, которое не могло быть изготовлено к намеченным срокам на Обуховском и Ижорских заводах. Таким количеством признавалось около одной пятой всей потребности – до 364 000 пудов (5962,3 метрической тонны), считая в том числе и палубную и вертикальную броню, на сумму до 4 302 000 рублей (то есть по средней цене около 722 рублей за одну метрическую тонну). Остальные 1 356 000 пудов (22 211,3 метрической тонны) на сумму в 12 276 992 рубля (или в среднем около 553 рублей за одну метрическую тонну) Морское министерство рассчитывало своевременно изготовить на обоих отечественных заводах.

Числовые показатели стоимости брони из названного отчета небезынтересно сравнить с данными исторического очерка об Ижорских заводах 1903 года. При этом следует отметить, что в данном очерке разделяются данные об объеме и стоимости работ собственно броневого завода и бронезакалочной мастерской, а также бронеобделочных мастерских.

Так, производительность данных участков по выпуску брони на ижорских заводах характеризовалась следующими цифрами:

— в 1894-1896 годах средняя стоимость производимой брони (очевидно, стальной и сталеникелевой) составляла 5 рублей 33 копейки за пуд или 325 рублей 40 копеек за метрическую тонну при среднем совокупном весе выпускаемой ежегодно брони 201 150 пудов (3 294,8 метрической тонны). Бронезакалочная мастерская в эти годы не действовала, соответственно, стоимость и объем ее работ отдельно не оценивались;

— в 1897-1899 годах средняя стоимость производимой брони (очевидно, сталеникелевой и хромоникелевой) составляла 4 рубля 44 копейки за пуд или 271 рубль 06 копеек за метрическую тонну при среднем совокупном весе выпускаемой ежегодно брони 231 953 пуда (3 799,4 метрической тонны). Закалке в эти годы подвергалось в среднем 69 процентов всей производимой брони (160 288 пудов или 2625,5 метрической тонны), при этом средняя стоимость закалки составляла дополнительно 5 рублей 58 копеек за пуд или 340 рублей 66 копеек за метрическую тонну;

— в 1900-1902 годах средняя стоимость производимой брони (очевидно, сталеникелевой и хромоникелевой) составляла 3 рубля 02 копейки за пуд или 184 рубля 37 копеек за метрическую тонну при среднем совокупном весе выпускаемой ежегодно брони 380 343 пуда (6230,0 метрических тонн). Закалке в эти годы подвергалось в среднем 94 процента всей производимой брони (357 850 пудов или 5861,6 метрической тонны), при этом средняя стоимость закалки составляла дополнительно 4 рубля 2 копейки за пуд или 245 рублей 42 копейки за метрическую тонну.

Значительное снижение стоимости производства и закалки брони в 1900-1902 годах, по всей видимости, было связано с введением в эксплуатацию в составе Ижорских заводов с 1901 года нового высокопроизводительного броневого завода и сокращением производственных затрат при больших объемах работ.

Производительность бронеобделочных мастерских Ижорских заводов, занимавшихся обрезкой и загибкой изготовленных плит, пригонкой их по шаблонам и выполнением в них необходимых отверстий, составляла:

— в 1886-1888 годах – в среднем 74 463 пуда или 1 219,7 метрической тонны брони в год при средней стоимости производимых ежегодно работ 951 887 рублей (780 рублей 43 копейки за метрическую тонну брони);

— в 1889-1891 годах – в среднем 87 428 пудов или 1 432,1 метрической тонны брони в год при средней стоимости производимых ежегодно работ 854 148 рублей (596 рублей 43 копейки за метрическую тонну брони);

— в 1892-1893 годах – в среднем 130 580 пудов или 2 138,9 метрической тонны брони в год при средней стоимости производимых ежегодно работ 1 129 085 рублей (527 рублей 88 копеек за метрическую тонну брони);

— в 1894-1896 годах – в среднем 130 220 пудов или 2 133,0 метрических тонны брони в год при средней стоимости производимых ежегодно работ 798 412 рублей (374 рубля 31 копейка за метрическую тонну брони);

— в 1897-1899 годах – в среднем 136 832 пуда или 2 241,3 метрической тонны брони в год при средней стоимости производимых ежегодно работ 979 700 рублей (437 рублей 11 копеек за метрическую тонну брони);

— в 1900-1902 годах – в среднем 223 611 пудов или 3 662,7 метрической тонны брони в год при средней стоимости производимых ежегодно работ 1 618 116 рублей (441 рубль 78 копеек за метрическую тонну брони).

Таким образом, если принять, что в конечном итоге цифры всех составляющих работ по выпуску брони (собственно ее производство, обработка в бронезакалочной мастерской и окончательная отделка) должны суммироваться, то получим, что средняя стоимость одной метрической тонны выпускавшейся Ижорскими заводами закаленной брони составляла:

в 1897-1899 годах – 271,06+340,66+437,11=1048,83 рубля;

в 1900-1902 годах – 184,37+245,42+441,78=871,57 рубля.

Учитывая это, а также тот факт, что в 1897-1899 годах на Ижорских заводах изготавливалась в основном гарвеированная броня, а в 1900-1902 – уже большей частью крупповская, представляется в целом справедливым утверждение С.Е.Виноградова о большей дешевизне крупповской брони в сравнении с гарвеевской.

Кроме того, поскольку во Всеподданнейшем отчете по морскому ведомству за 1897-1900 годы средняя цена брони явно считалась как за цементированную и закаленную вертикальную, так и за другие типы брони (ту же палубную, к примеру), то, условно принимая равную пропорцию их в общем объеме планировавшихся заказов, получаем следующую расчетную усредненную стоимость брони производства Ижорских заводов по состоянию на 1900 год (как общий для периодов с 1897 по 1900 (в отчете) и с 1900 по 1902 (в очерке истории заводов) годы) в размере 748 рублей 86 копеек за метрическую тонну.

Данная цифра – это простое среднее арифметическое между уже названной цифрой в 871 рубль 57 копеек и стоимостью в 626 рублей 15 копеек (184,37+441,78) за метрическую тонну для закаленной цементированной и нецементированной брони соответственно. Но и она в целом, с поправкой на явное наличие в заказе некоторого количества иных броневых сталей – таких, как более дешевая палубная «обыкновенных качеств» или идущая на крыши боевых рубок маломагнитая, пуд одной лишь болванки (заготовки) которой при выпуске на Ижорских заводах в 1902 году стоил 7 рублей 30 копеек против 2 рублей 14 копеек у обычной броневой стали – вполне коррелирует с цифрой в 722 рубля за метрическую тонну, рассчитанной по данным Всеподданнейшего отчета.

Кстати, следует подробнее остановиться на производстве именно палубной брони на Ижорских заводах. В очерке 1903 года по этому вопросу имеется лишь следующее краткое указание: «Одновременно с введением крупповского бронепроизводства, Ижорские заводы начали изготовлять также палубную броню и маломагнитную сталь». Однако Сборник 1908 года вносит в эту информацию изрядные уточнения.

По его данным становление производства палубных плит происходило на Ижорских заводах долго и трудно, причем без всякой иностранной помощи. Первые попытки выпуска палубных броневых плит, состоявшиеся в 1894 году, оказались неудачными. Затем в 1897 году «один из служащих применил хромоникелевую сталь и плита выдержала испытание, но так как во Франции все палубные плиты приготовлялись с успехом из никелевой стали, то на этот опыт не было обращено достаточно внимания». Могу лишь предположить, что заводчан отпугнула затруднительность надлежащей выделки и обработки более твердых хромоникелевых плит в сравнении с более пластичными сталеникелевыми на имевшемся у предприятия на то время оборудовании.

В течение 1897-1899 на заводах хотя и выпускались палубные плиты, но результаты их испытаний на полигоне «были переменчивы и это производство не могло считаться прочно установившимся». Но уже в мае 1900 года результаты испытаний стрельбой палубной брони «оказались вполне удовлетворительными», причем несмотря на введение более жестких условий приемки плит. И именно с этого времени производство палубной брони на Ижорских заводах «надо считать прочно установившимся».

В доступных мне источниках отсутствуют сведения об объемах выпуска и стоимости брони Ижорских заводов в период с 1903 по 1907 годы. В то же время данные, приводимые С.Е.Виноградовым, показывают, что в 1908-1909 годах производство брони на данном предприятии существенно сократилось в сравнении с довоенным уровнем, а ее стоимость несколько выросла. Так:

за 1908 год всего было произведено 2415 т брони по стоимости 955 рублей за тонну;

за 1909 год всего было произведено 3239 т брони по стоимости 924 рубля за тонну.

Вероятно, в данном случае сказались негативные последствия первой русской революции с вызванным ей общим промышленным спадом в России, усугубленные отношением к флоту и его нуждам после всех поражений в русско-японской войне, что выразилось в сокращении портфеля заказов в том числе и на броню.

Однако в дальнейшем благодаря росту и усовершенствованию производства Ижорские заводы из года в год стали понижать цену брони. В частности:

за 1910 год всего было произведено 4040 т брони по стоимости 824 рубля за тонну;

за 1911 год всего было произведено 6060 т брони по стоимости 701 рубль за тонну;

за 1912 год всего было произведено 7437 т брони по стоимости 641 рубль за тонну;

за 1913 год всего было произведено 13935 т брони по стоимости 622 рубля за тонну;

за 1914 год всего было произведено 19056 т брони по стоимости 604 рубля за тонну.

К этому всему, пожалуй, стоит лишь добавить, что повышение производительности труда с достаточно ранних пор стимулировалось введением на Ижорских заводах так называемой «задельной» платы. Так, если говорить о производстве брони, то с конца 1887 года мастеровым бронеобделочной мастерской была назначена особая премия за скорейшую отделку плиты в размере 3 с половиной копеек с пуда. Эта премия делилась между всеми участвовавшими в работе, но не ранее, чем по изготовлении партии плит, состоявшей из 30 000 пудов (491,4 метрической тонны).

В 1891 году заведующему железоделательным заводом отставному штабс-капитану Бринку за улучшение производства сталежелезной брони была назначена премия в размере половины копейки с пуда годных изделий листового и сортового отдела и 2 копеек с пуда оконченных броневых плит. В 1895 году было разрешено выдавать в виде прибавки в размере одной четверти копейки с пуда изготовленных и сданных годных изделий мастерам бронепрокатного, бронеотделочного и сталеплавильного отделов, литейной и кузнечных мастерских.

Полагаю, вполне очевидно, что все эти стимулирующие выплаты также включались в окончательную стоимость готовой продукции.

Что касается качества брони, изготовленной на Ижорских заводах по способу Круппа, то по данным Всеподданнейшего отчета из четырех контрольных плит три превзошли по сопротивляемости крупповскую нормальную плиту и лишь одна оказалась по качествам ниже нормы. Как можно сделать вывод из соотнесения сроков составления отчета и начала выпуска крупповской брони на отечественных заводах, такие испытания вероятнее всего состоялись в 1899-1900 годах.

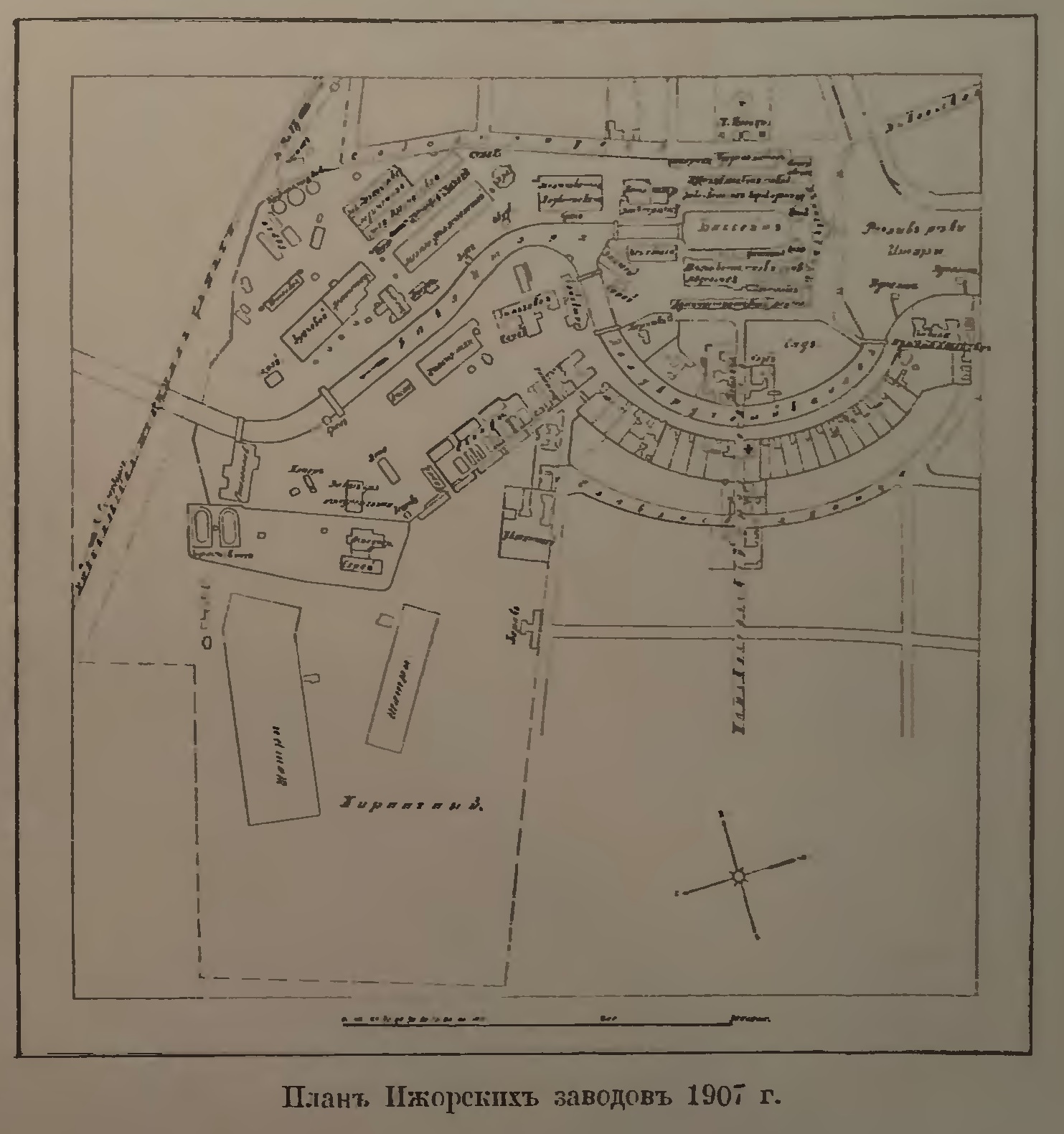

Очередной виток роста выпуска брони на Ижорском заводе (после войны с Японией его название в официальных бумагах стало употребляться уже и в единственном числе) начиная с 1910 года был связан прежде всего с программой постройки дредноутов класса «Севастополь». Именно в этом году на данном предприятии решено было построить новый броневой отдел и расширить остальные производства, необходимые для обеспечения его работы. В состав работ входили постройка новых бронеотделочной и бронезакалочной мастерских, установка 50-тонного крана, устройство 40-тонной печи, гидравлического пресса в 7500 тонн, переоборудование и расширение сталеплавильной мастерской, расширение электростанции и строительство кислородно-водородного цеха. Эти мероприятия позволяли создать мощности для производства 10 000 тонн брони ежегодно.

Однако при рассмотрении проекта ассигнований в думской Комиссии по государственной обороне решено было расширить завод для производства лишь 7 500 тонн брони в год. Соответствующие ассигнования были отпущены на строительство броневого завода в течение трех лет – с 1910 по 1912 годы.

Новый броневой завод вступил в строй в 1912 году. С пуском вновь построенных мастерских («бронеотделочной № 2» и «бронезакалочной № 2») броневой отдел завода оказался в состоянии выпускать при двухсменной работе до 12 000 тонн крупповской цементированной брони ежегодно, не считая палубной. В том же году было закончено переоборудование сталепрокатного отдела для выделки главным образом палубной брони.

В связи с принятием очередных программ строительства дредноутов уже в 1913 году появилась необходимость дополнительного увеличения заданий на производство брони, что потребовало дооборудования завода новыми специальными станками. Кроме того, при рассмотрении вопроса об усилении бронирования линейных крейсеров типа «Измаил» выяснилось, что Ижорский завод по состоянию на октябрь 1913 года не мог изготавливать плиты толщиной 305 мм при их размере в 5х2,4 м. Его возможности при таких размерах плит ограничивались 273 мм.

Программа создания на предприятии дополнительных мощностей, необходимых для решения всех этих производственных вопросов, была реализована в 1913-1915 годах.

1.6. Броня Гантке.

В 1915 году Ижорский завод приступил к поточному производству броневых плит по новому способу, предложенному русским инженером Гантке. Суть способа состояла в том, что один из наиболее длительных процессов при производстве брони, а именно цементация, упразднялся введением нового рода стали с повышенным содержанием углерода.

Новый способ значительно ускорял время изготовления плит. Первоначально были достигнуты хорошие результаты для плит толщиной не более 150 мм, которые были подвергнуты опытному расстрелу на полигоне в сравнении с крупповскими цементированными. Из результатов испытаний было видно, что эти плиты «по своим боевым качествам несколько лучше крупповских цементированных, и только в худшем случае их можно считать равными по качеству».

Еще в 1914 году морской министр И.К.Григорович докладывал Николаю II:

«…на Морском полигоне производились сравнительные опыты плит Ижорского завода с плитами французского завода «Крезо» и английского «Виккерс», представивших плиты особой выделки, причем на пробиваемость плиты Ижорского завода оказались не ниже плит этих иностранных заводов, но пуд стоимости брони Ижорского завода оказался значительно дешевле стоимости брони заграничных заводов.

В истекшем году почти вся броня до 6″ включительно изготавливалась не по способу Круппа, а по способу Гантке, причем применение этого способа к валовому производству брони было исполнено самим Ижорским заводом. В ноябре Ижорскому заводу удалось собственными средствами изготовить две плиты по 262,5 мм толщиной, и если результаты испытания этих плит на пробиваемость дадут благоприятные результаты, то явится возможность окончательно вытеснить способ Круппа».

В 1914 году заводом впервые в России были изготовлены и две опытные плиты толщиной по 406 мм (ранее плиты толщиной более 305 мм не изготавливались). Результаты испытаний этих плит на полигоне были признаны удовлетворительными.

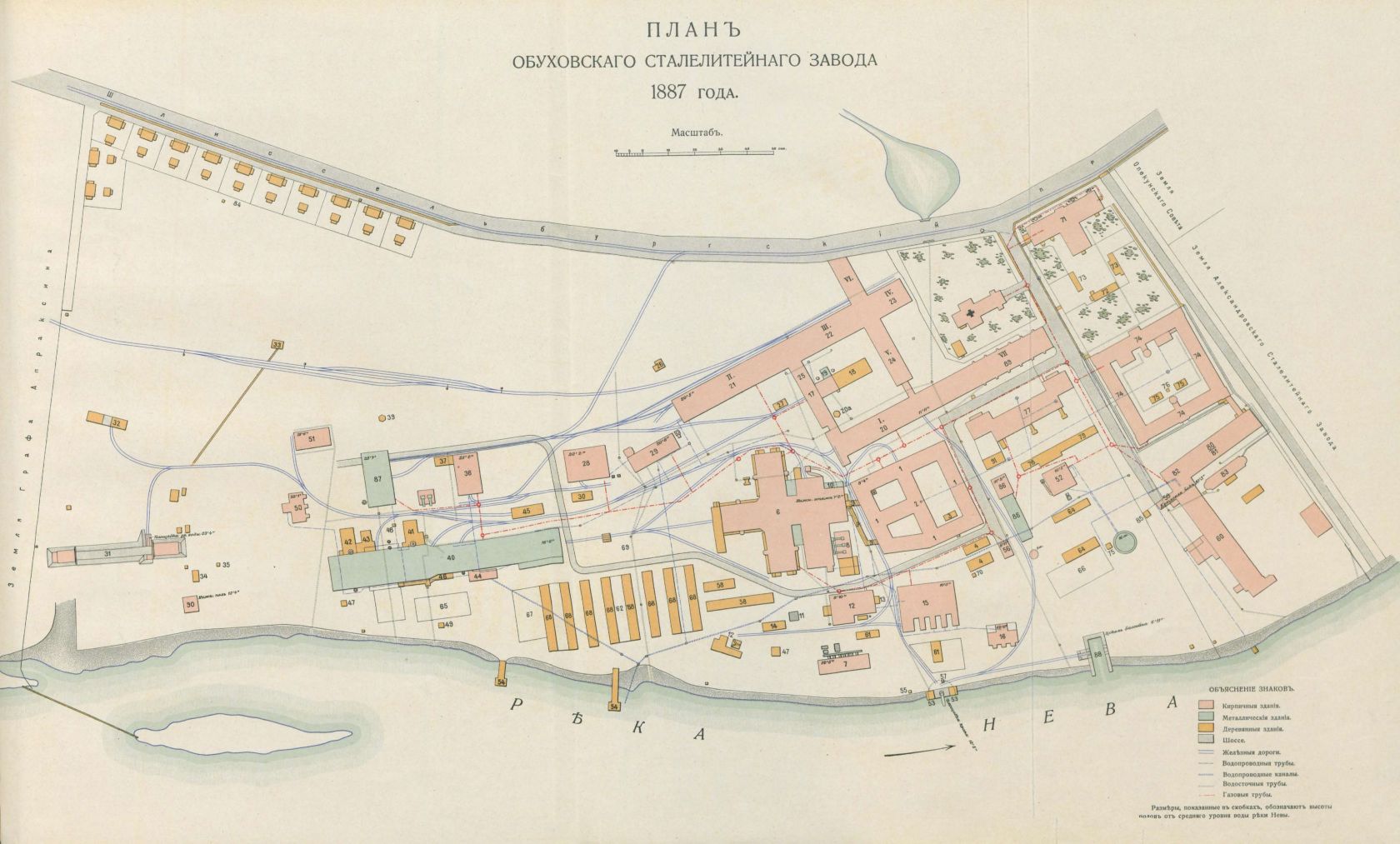

- Вторым из крупных российских производителей брони являлся Обуховский сталелитейный завод.

2.1. На Обуховском заводе производство броневых плит было начато в 1893-1894 годах. На предварительных испытаниях в декабре 1892 года при выборе образца для воспроизводства на заводе предпочтение было отдано сталеникелевым плитам завода Виккерс, цементированным по способу Гарвея, показавшим наилучшие результаты при обстреле 6-дюймовыми снарядами Путиловского завода (эти плиты не пробивались и не растрескивались, выбоины от попаданий в плитах были минимального размера).

Цитата: «Поэтому принципы Гарвея были приняты и на наших, тогда только еще начинающих работать плиты, заводах, Колпинских [Ижорских – прим. автора] и Обуховском.».

Первые плиты, изготовленные Обуховским заводом, были стальные без никеля, 10-дюймовой (254 мм) толщины. Однако испытания двух таких плит, одна из которых была закалена и отпущена, а вторая – закалена без отпуска, привели к их пробитию со значительным растрескиванием плит.

Цитата: «После этого Обуховский завод перешел на изготовление сталеникелевых плит. В одну из подобных плит было произведено 5 выстрелов со скоростью от 1990 до 2100 ф. [от 606 до 640 м/с – прим. автора], и плита не получила трещин.».

На Обуховском заводе первоначально был установлен в 1894 году следующий способ изготовления броневых плит. Материалом для сталеникелевой брони служила получаемая «кислым» способом мартеновская сталь в болванках от 1200 до 2400 пудов (от 19,66 до 39,31 метрической тонны), содержащая 0,25-0,35 % углерода, 2,5 % никеля и 0,4-0,5 % марганца. Отлитая и прокованная плита подвергалась гарвеированию, или цементации.

Результатом гарвеирования являлось то, что у лицевой поверхности плиты содержание углерода доходило до 1,2 %, далее вглубь плиты оно постепенно уменьшалось, а на расстоянии около 1,55 дюйма (39,4 мм) от тыльной поверхности влияние цементации прекращалось.

Плиты отжигались в печах. Отжиг происходил сразу после отковки плиты и состоял в нагревании плиты докрасна, а потом в ее медленном охлаждении. Если плита гарвеировалась, то этот отжиг не производился, а плита после ковки и обрезки кромок шла сразу на гарвеирование и потом отжигалась при температуре около 700 градусов.

Задачей такой операции, как отжиг, было обеспечение хорошей вязкости плит. Сталь после отжига приобретает аморфное сложение на большую или меньшую глубину, причем у никелевой стали эта глубина больше, чем у обыкновенной углеродистой стали. Для сравнения, применяемая в более поздней броне Круппа хромоникелевая сталь, подвергнутая одному только отжигу, дает сложение крупнозернистое, становится крайне твердой и хрупкой. Однако после закалки в воде при известной температуре эта же сталь приобретает аморфное волокнистое сложение, причем глубина проникновения аморфности значительнее, чем для никелевой и обыкновенной углеродистой стали.

Приготовленные таким образом плиты «превосходно выдерживали испытания стрельбою на Охтенском полигоне».

Интересно, что Обуховский завод подразделял свою броню на башенную и бортовую. При этом образцы брони (бруски), вырезанные из кромок соответствующих типов плит, имели следующие отдельные характеристики:

а) башенные плиты:

предел прочного сопротивления – 3200-3700 атмосфер на квадратный дюйм;

сопротивление разрыву – 5500-6100 атмосфер у продольных и 5500-6500 атмосфер у поперечных брусков;

относительное удлинение при разрыве – 14,3-24,5 % у продольных и 13,5-21,2 % у поперечных брусков;

б) бортовые плиты:

предел прочного сопротивления – 4200-4300 атмосфер на квадратный дюйм;

сопротивление разрыву – 6400-6900 атмосфер;

относительное удлинение при разрыве – 15,5-16,0 %.

Что касается более подробных сведений о качестве сталеникелевых плит производства ОСЗ, то подобная плита толщиной в 10 дюймов (254 мм) для броненосца «Полтава» при испытании стрельбой из 6-дюймового орудия в 35 калибров длиной была признана вполне удовлетворительной. Было произведено 5 выстрелов 97-фунтовыми (39,72 кг) снарядами Пермских заводов со скоростью снаряда при ударе в 2140 фута (652 м/с). Снаряды углублялись в плиту не более чем на 8 дюймов (203 мм) и отскакивали целыми, без трещин. В плите при этом не оказалось ни одной трещины и все броневые болты остались неповрежденными.

Обуховский завод выпускал сталеникелевые плиты толщиной в 12, 10 и 6 дюймов (305, 254 и 152 мм соответственно), которые устанавливались на следующие российские эскадренные броненосцы и броненосцы береговой обороны:

«Наварин» и «Сисой Великий» – суммарно 36 плит толщиной в 12 дюймов (305 мм) и массой в 850 пудов (13,92 т) каждая;

«Сисой Великий» и «Полтава» – суммарно 20 плит толщиной 10 дюймов (254 мм) и массой 700 пудов (11,47 т) каждая;

«Севастополь» – 18 плит толщиной 10 дюймов (254 мм) и массой 700 пудов (11,47 т) каждая;

«Адмирал Сенявин» – 24 плиты толщиной 6 дюймов (152 мм) и массой 500 пудов (8,19 т) каждая;

«Адмирал Ушаков» – 18 плит толщиной 6 дюймов (152 мм) и массой 500 пудов (8,19 т) каждая.

Причем в очерках истории ОСЗ особо обращается внимание на то, что работы по механической отделке всех этих плит производились не в специализированной броневой мастерской, а в пушечной, станочной и других мастерских.

Лишь в 1895 году на заводе приступили к возведению задания бронеотделочной мастерской. В 1896-1897 годах в этой мастерской был установлен 75-тонный кран. Начала работать бронеотделочная мастерская в 1897 году, а весной 1898 года она была окончательно завершена постройкой и снабжена всем необходимым оборудованием. Ее производительность составляла 150 плит в год (около 80 000 пудов или 1310,4 метрической тонны).

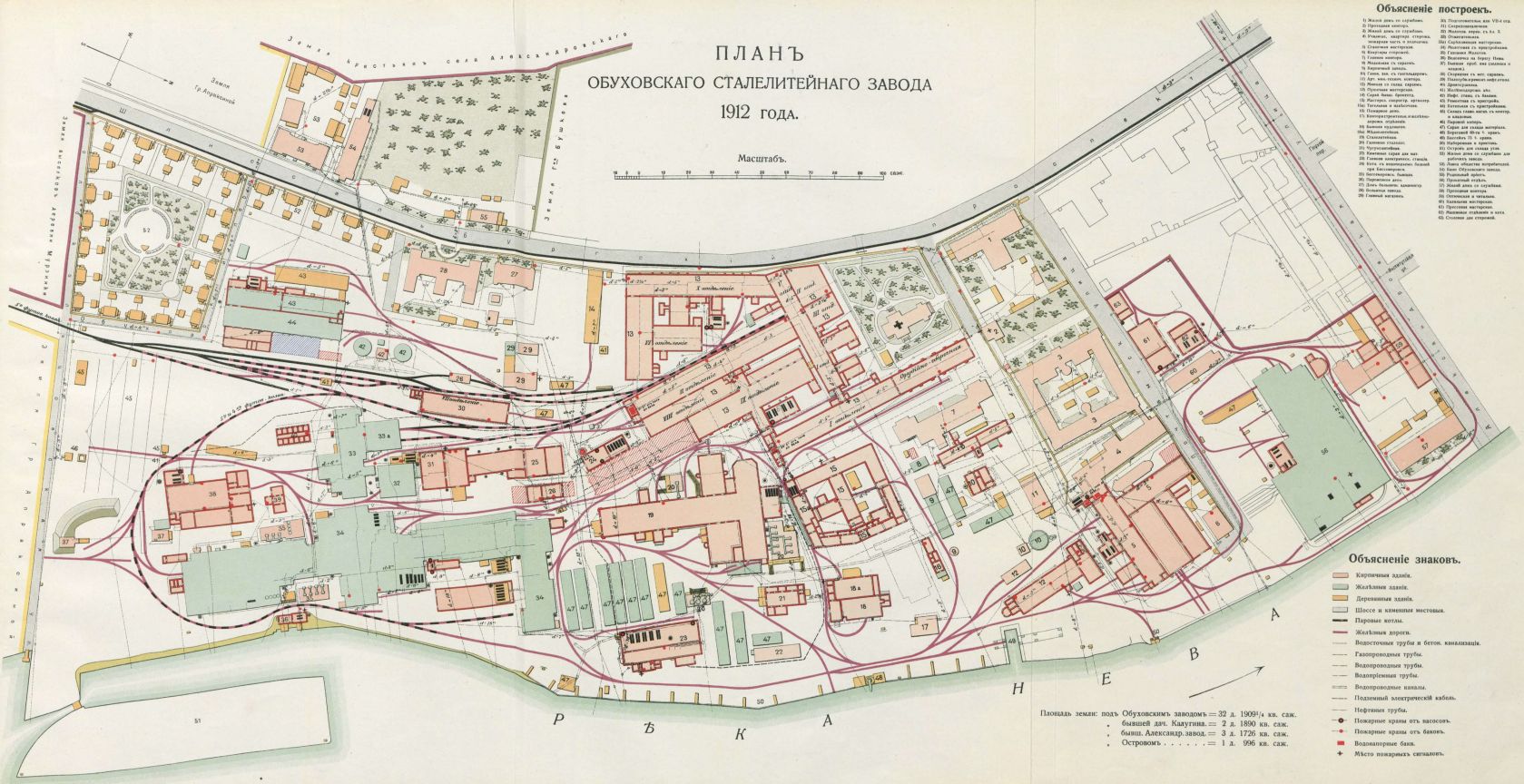

2.2. Сталеникелевые плиты изготавливались на Обуховском заводе до 1898 года, когда данным предприятием был организовано производство брони по способу Круппа.

Ее внедрение сопровождалось и соответствующим развитием средств для выпуска брони. Так, в 1898 году на заводе начали сооружение металлической пристройки к зданию молотовой мастерской для размещения в ней бронезакалочной и бронелитейной мастерских. В 1899-1900 годах осуществлялось устройство новых цементационных печей и переустройство старых в бронезакалочной мастерской для обуглероживания броневых плит по способу Круппа и установка водокачки для закалки плит по этому же способу. В 1901-1902 годах была произведена установка 5000-тонного загибочного пресса для бронезакалочной мастерской.

В отличие от плит прежнего образца, сталь для крупповской брони должна содержать 0,3-0,4 % углерода, 1,5-2,0 % хрома, 3,5-4,0 % никеля, 0,35 % марганца, а также не более 0,1 % кремния и 0,04 % фосфора. С учетом этого в 1901 году в бронелитейной мастерской завода была установлена 40-тонная основная печь Сименс-Мартена, предназначенная исключительно для изготовления броневых болванок хромоникелевой стали.

Первоначально с изготовлением крупповских плит на Обуховском заводе возникали проблемы – при обрезке краев плит по срезам обнаруживались вертикальные трещины, сильно углублявшиеся в плиту и делавшие ее непригодной для дальнейшей обработки. Такого брака в начале производства было до 20 % всех изготовленных заводом плит. По рекомендациям инженеров Круппа несколько снизили содержание углерода и кремния в броневом материале, но это не дало результатов. После дополнительных исследований выяснилось, что брак был обусловлен двумя причинами:

разницей в способах ковки плит – под молотом с прокаткой на валках в Эссене и ковальным прессом на Обуховском заводе;

разницей в способах отливки плит в мартеновских печах – «основным» способом у Круппа и «кислым» на Обуховском заводе.

Указания инженеров Круппа были приняты во внимание, после чего производство плит на Обуховском заводе было налажено и установилось окончательно. Броневые плиты по способу Круппа Обуховский завод производил толщиной 12, 11, 10, 8 и 6 дюймов (305, 279, 254, 203 и 152 мм соответственно).

В отношении качества брони, изготовленной ОСЗ по способу Круппа, во Всеподданнейшем отчете указывается, что из двух плит Обуховского завода обе по качеству превзошли плиты крупповского изготовления.

После окончания русско-японской войны загрузка завода резко упала. При этом приоритетным полем деятельности для ОСЗ стало развитие таких своих производств, как электросталелитейное, пушечное и снарядное. А броневое выступало уже как побочное.

Помимо производственной специализации, в производство брони порой вмешивались и естественные причины. Так, в ночь с 11 на 12 апреля 1908 года на заводе произошел пожар, нанесший повреждения четырем отделениям пушечной и бронеотделочной мастерских и остановивший работы в них. Пострадавшие от огня мастерские были восстановлены за 3-4 месяца.

В соответствии с программой строительства дредноутов класса «Севастополь» Обуховскому заводу отводилась роль ведущего предприятия по изготовлению артиллерии. В июне 1911 года ему были ассигнованы средства на расширение сталелитейного, пушечного и снарядного производств и на возведение и оборудование цеха трехорудийных 12″ башен. При этом для оснащения дополнительных «отделений» (цехов) пушечного производства были заняты площади, освободившиеся после передачи броневого отдела вместе с оборудованием на Ижорский завод (в частности, бывшая бронеотделочная мастерская).

Такая «миграция» названного производственного участка стала следствием проработки ответственными государственными органами одновременно с задачей наращивания производства артиллерии и боеприпасов также вопроса об увеличении выпуска брони. В результате была выявлена недостаточность для этой цели имеющихся мощностей Ижорского и Обуховского заводов и необходимость их расширения. В целях сокращения издержек на развитие броневого дела и обеспечения большей специализации заводов Правительство решило производство брони сосредоточить лишь на Ижорском заводе с передачей ему «всех технических броневых средств» Обуховского завода.

Соответствующие работы были начаты в середине 1911 года и полностью завершились к февралю 1912 года. Таким образом, начиная с 1912 года, Обуховский завод с учетом выведения из его состава броневого отдела производство брони уже не осуществлял. При этом за все время существования бронеотделочной мастерской (по всей видимости, с 1897 по 1911 год) завод выпустил 1 024 475 пудов (16 780,9 метрической тонны) брони, из которых 981 960 пудов (16 084,5 метрической тонны) относились к 1986 плитам, изготовленным по способу Круппа.

- По данным С.Е.Виноградова в 1911-1912 годах на юге России частным «Никополь-Мариупольским горным и металлургическим обществом» был построен новый броневой завод, который был оснащен по последнему слову техники и по некоторым параметрам выпускаемых броневых плит даже превосходил Ижорский завод.

Имеющаяся в сети Интернет официальная историография Мариупольского меткомбината имени Ильича, являющегося преемником данного завода, однако, утверждает, что цеха по производству брони на «Никополе» (так в народе называли завод), включая толстолистовой броневой стан, заработали уже в 1910 году (цитата: «В 1910 «Никополь» получил крупный заказ на бронь по цене 9 рублей 90 копеек за пуд. Для сравнения, казенные заводы отдавали пуд брони для военных судов за 4 рубля 40 копеек.»). А в 1911-1912 годах фактически имело место существенное расширение броневого производства. Уже в 1912 году ЛПЦ–4500 (видимо, под этой аббревиатурой скрывается «литейно-прокатный цех») на данном заводе был официально переименован в броневой цех № 8, каковое название сохранилось за ним вплоть до Второй мировой войны.

Осенью 1913 года в связи с требованиями флота об увеличении производства брони для новых кораблей и принятии усовершенствованного способа скрепления плит стыками друг с другом (шпонки типа «клином внаружу» и «ласточкин хвост» из легированной стали) на заводе приступили к интенсивным работам по дооборудованию.

Существовавшие мощности, первоначально рассчитанные на выпуск 4 000 цементированной брони в год, были до предела форсированы, что позволило в 1913 году довести годовую производительность до 6 000 тонн. Дооборудование завода в целях расширения производства включало пополнение станочного парка дополнительными станками для фигурной строжки кромок плит и было завершено в начале 1915 года.

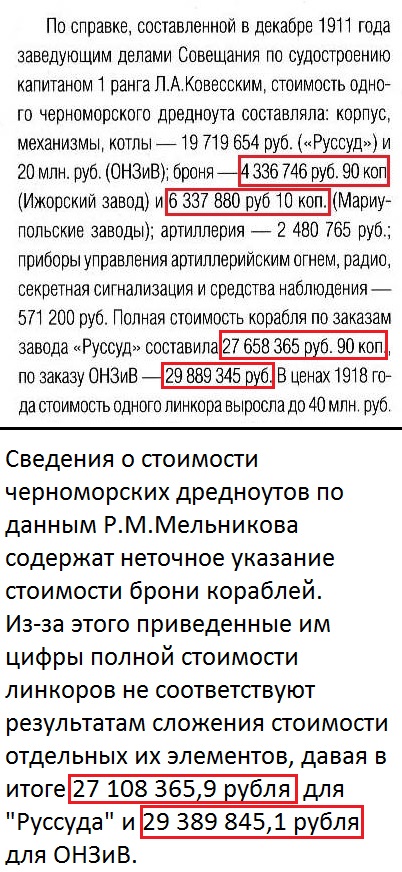

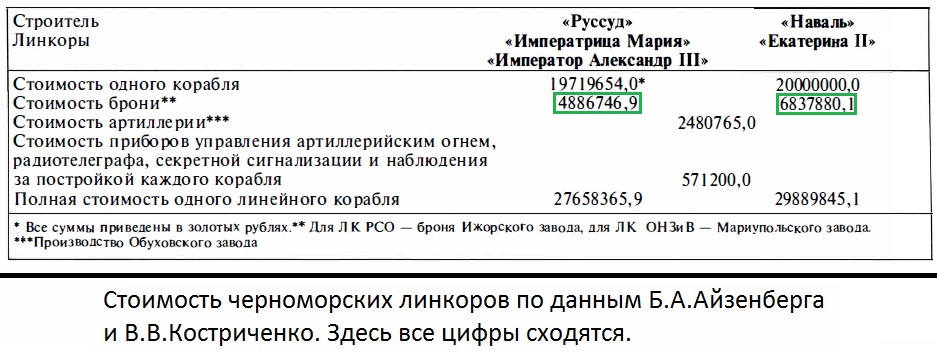

Помимо вышеназванных цифр из сети Интернет, к которым все же следует относиться с известной осторожностью, некоторое представление о стоимости производства брони на Никополь-Мариупольском заводе дают сведения о заказе данному предприятию брони для черноморского линкора «Императрица Екатерина Великая». Так, при массе брони на данном линкоре по данным Р.М.Мельникова в 7046,6 тонны ее стоимость по данным Б.А.Айзенберга и В.В.Костриченко составляла по состоянию на декабрь 1911 года 6 837 880 рублей 10 копеек (6 337 880 рублей 10 копеек у Р.М.Мельникова – неверное значение), что соответствует 970 рублям 38 копейкам за тонну брони.

Заказанная для систершипов «Екатерины» броня Ижорского завода на то время обходилась русскому Морскому министерству существенно дешевле. Так, при массе брони «Императрицы Марии» и «Императора Александра III», чуть меньших по длине и ширине, чем проект «Наваля», в 6878 тонн (С.Е.Виноградов приводит эту цифру для «Екатерины», но с учетом данных Р.М.Мельникова как раз она, по моему личному мнению, больше похожа на показатель для двух «руссудовских» кораблей) ее стоимость составляла 4886746 рублей 90 копеек – или 710 рублей 49 копеек за тонну. Данная цифра в целом вполне коррелирует с приведенными выше данными о средней стоимости ижорской брони в 1911 году (701 рубль за тонну).

Вместе с тем столь высокая цена за броню для «Екатерины», носила, видимо, в известной мере характер стимулирующей и компенсационной выплаты для покрытия существенных расходов Никополь-Мариупольского общества на развитие броневого производства. В дальнейшем же и ему пришлось снижать цену за свои бронеизделия.

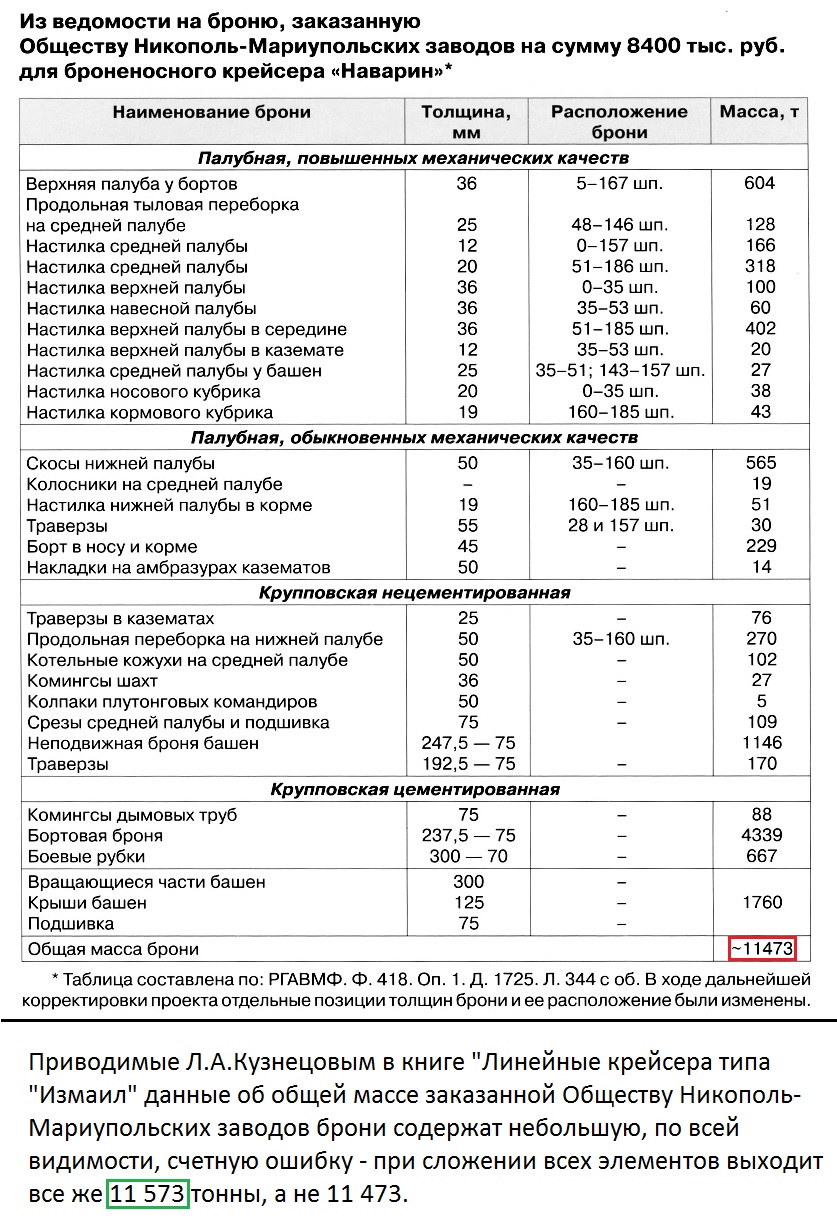

Так, заказ на всю броню для линейного крейсера «Наварин», а также на броню скосов нижней палубы для оставшейся тройки линейных крейсеров типа «Измаил», сделанный Главным управлением кораблестроения 4 мая 1913 года Обществу Никополь-Мариупольских заводов, включал в себя:

1 906 тонн палубной брони повышенных механических качеств;

908 тонн палубной брони обыкновенных механических качеств;

1 905 тонн крупповской нецеменированной брони;

6 854 тонны крупповской цементированной брони.

Итого – 11573 тонны брони. Л.А.Кузнецов в таблице на странице 74 приводит чуть иную итоговую цифру – 11 473 тонны, однако при сложении весов по всем отдельным позициям, перечисленным в таблице, получается все же 11 573 тонны. Так что здесь явно имеет место или счетная ошибка, или неточность в указании веса какой-либо из позиций. А учитывая, что как раз цифру в 11 473 тонны Кузнецов приводит со значком «примерно» – более вероятна все же счетная ошибка.

Сумма данного заказа – 8 400 000 рублей, что дает среднюю стоимость заказанной брони при ее совокупной массе в 11 573 тонны в размере 725 рублей 83 копеек за тонну. Для сравнения вспомним, что указанная выше средняя стоимость ижорской брони в том же 1913 году составляла 622 рубля за тонну. Тем не менее, снижение стоимости мариупольской брони в сравнении с заказом для «Екатерины» вышло уже довольно ощутимым.

В завершение можно лишь упомянуть данные С.Е.Виноградова о размерах и весе плит, допускавшихся оборудованием обоих работавших на флот русских бронепрокатных заводов в 1916 году – предпоследнем году существования Российской империи:

- I. Ижорский завод Морского министерства:

предельный вес крупповских цементированных плит – 30 т;

вес единичных плит в исключительных случаях – 45 т;

нормальные размеры плит бортовой и башенной брони – 5000×3050 мм;

размеры единичных плит в исключительных случаях:

а) крупповских цементированных – 5800×3350 мм (при ширине 2400 мм длина могла быть увеличена до 8800 мм);

б) палубных, свыше 38 мм – 8500×2400 мм (при обрезке на станках длина не свыше 7000 мм);

в) палубных, до 38 мм – 6100×2400 мм.

- II. Завод Никополь-Мариупольского общества:

предельный вес крупповских цементированных плит – 30 т;

вес единичных плит в исключительных случаях – 45 т;

нормальные размеры плит бортовой и башенной брони – 6000×3500 мм;

размеры единичных плит в исключительных случаях:

а) крупповских цементированных – 8500×3800 мм (при ширине 2400 мм длина могла быть увеличена до 8800 мм);

б) палубных, свыше 38 мм – 8500×3200 мм (при обрезке на станках длина не свыше 7000 мм);

в) палубных, до 38 мм – 8000×2400 мм.

Использованные источники:

- «Адмиралтейские Ижорские заводы. Краткий исторический очерк», Санкт-Петербург, Типография Морского министерства, 1903 год.

- Айзенберг Б.А., Костриченко В.В., «Линкор «Императрица Мария». Главная тайна Российского флота», Москва, «Яуза», 2010 год.

- Арбузов В.В., «Черноморские броненосцы типа «Екатерина II», Москва, «Яуза», 2015 год.

- Виноградов С.Е., «Последние исполины Российского императорского флота: линейные корабли с 16″ артиллерией в программах развития флота 1914-1917 гг.», Санкт-Петербург, 1999 год.

- Из Всеподданнейшего отчета по морскому ведомству за 1897-1900 годы/«Военная промышленность России в начале XX века 1900-1917. Сборник документов», «Новый хронограф», Москва, 2004 год.

- Колчак В.И., «История Обуховского сталелитейного завода в связи с прогрессом артиллерийской техники», Санкт-Петербург, 1903 год.

- Кузнецов Л.А., «Линейные крейсера типа «Измаил», Москва, «Яуза», 2013 год.

- Мельников Р.М. «Линейные корабли типа «Императрица Мария», «Мидель-шпангоут» № 3 (8) за 2003 год.

- Очерк «Обуховский сталелитейный завод», 1913 год.

- Пахомов Н.А. «Океанский крейсер «Рюрик». Подвиг выше варяжского», Москва, «Яуза», 2017 год.

- «Сборник кратких сведений по Морскому ведомству. 9. Ижорский завод», Санкт-Петербург, Типография Морского министерства, 1908 год.

- Материалы сети Интернет.

Минск, 2019 год.