Всегда было жалко, что «Муромцев» Сикорского перестали строить, хотя потенциал в них, по моему мнению, оставался. Поэтому выкладываю такую альтернативу в рамках моего мира вечного НЭПа и победы коалиционного правительства (меньшевики, умеренные эсеры и часть белого движения вместе с адекватными большевиками). Все гиперссылки на упоминания о том, что я раньше писал в тексте присутствуют и надеюсь, работают. Как всегда слов много, но старался, что бы повествование было интересным.

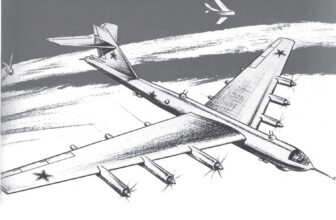

К 1921 году ситуация с тяжелой авиацией в России была катастрофичная, в строю остались только 6 «Муромцев» серии Г-3 которые были построены в 1919 г. Ситуацию пытались изменить еще с весны 1919 г. когда еще при «красном» правительстве в Москве была создана комиссия по подготовке проекта тяжелого самолета для замены «Илья Муромец», а когда в октябре к власти пришли «коолиционщики» командование Дивизиона Воздушных Кораблей (ДВК) сформировало собственную комиссию по созданию нового воздушного корабля, итогом ее работы стал разработанный к марту 1920-го проект, весьма напоминающий все тот же «Илья Муромец». Когда в мае эти две группы объединили и начали строить самолет, названный КОМТА (КОМиссия по Тяжелой Авиации) казалось, что вопрос решен, и скоро появиться новый бомбовоз, редкой тогда схемы триплан, но работы затягивались.

Но были люди, которые считали, что можно развивать схему «Муромца», а не пускаться в авантюру, ими была группа сотрудников завода «Авиа-Балт» и бывшего «Дукс». По их расчетам за счет усиление конструкции, снижения аэродинамического сопротивления и повышение мощности двигателей будет возможно достигнуть тех же результатов, что и с «КОМТА», но с меньшими рисками и затратами. Поскольку Сикорский эмигрировал еще в 1918, руководили работами Николай Николаевич Поликарпов и Константин Карлович Эргант, компоновку и основной расчет выполнили Анатолий Анатольевич Серебренников и Александр Александрович Семёнов. Работы по предварительному договору начались в марте 1921, когда «КОМТА» уже строилась, но благодаря уже имевшимся наработкам первый экземпляр был готов к середине осени.

Конструкция в целом повторяла «Муромцы» серии Е, например топливо также разместили во встроенном в верхнюю часть фюзеляжа многосекционном баке, но большего объема, а за счет более рационального использования объемов фюзеляжа, пилотов посадили рядом и они наконец-то получили спаренное управление. Кроме того изменили шасси которое состояло теперь из двух пар колес, каждая пара опирается на трубчатые стальные V-образные стойки и уменьшили количество расчалок за счет усиления стоек крепления бипланной коробки, но главное было в силовой установке, с которой впрочем и были основные проблемы.

Было два варианта, первый установить 4 или 2 двигателя «Liberty-12», второй смешанная схема из двух «Либерти» и двух «Renault V-12E», все как говорили тогда «с радиаторами автомобильного типа». Дополнительно планировали их закрыть обтекателями, но забегая вперед следует сказать, что их практически не ставили. Выбрали второй, смешанный вариант, поскольку при четырех американских моторах мощность для такой конструкции была излишней, а при двух снижалась надежность и общая грузоподъемность для боевого самолета.

Но если с «Рено» (который начиная с 1920 г. назывался М-3) проблем не было, поскольку его выпускали более или менее серийно, на заводе «Русский Рено», то с более мощным «Либерти» было не все так радужно. Для опытного экземпляра были доставлены два комплектных оригинальных «Liberty L-12» из числа тех, что были доставлены для замены на DH.9a 5-го авиаотряда еще авиации армии ВСЮР (еще один передали для освоения на завод «Икар»), однако для серии моторов катастрофически не хватало. «Икар» обещал построить и испытать первый экземпляр, только к весне 1923, что было очень не скоро.

Тем не менее, испытания новой модификации, которая получила название ИМ-ЛР («Илья-Муромец Либерти-Рено») начались уже в ноябре 1921, усиленная конструкция и энерговооруженность в 6,48 килограмм на одну лошадиную силу дали о себе знать. В декабре самолет умудрили разогнать до 158 км/ч, а в январе следующего смог преодолеть 800 км с нагрузкой в 600 кг. балласта который имитировал среднюю бомбовую нагрузку, при этом имея на борту штатный экипаж, все 4 пулеметные турельные установки с полным боезапасом и «автомат» Федорова для стрельбы через окна. В марте самолет смог преодолеть по прямой расстояние от Петрограда до Харькова в 1200 км, при часовом расходе в 280 литров топлива, правда уже без бомб и пулеметов. Это более чем устроило военных, поскольку прилично перекрывали не только показатели прежних ИМ, но и заявленные характеристики бомбовоза «КОМТА», тогда и были заказаны дополнительные 3 машины нового типа.

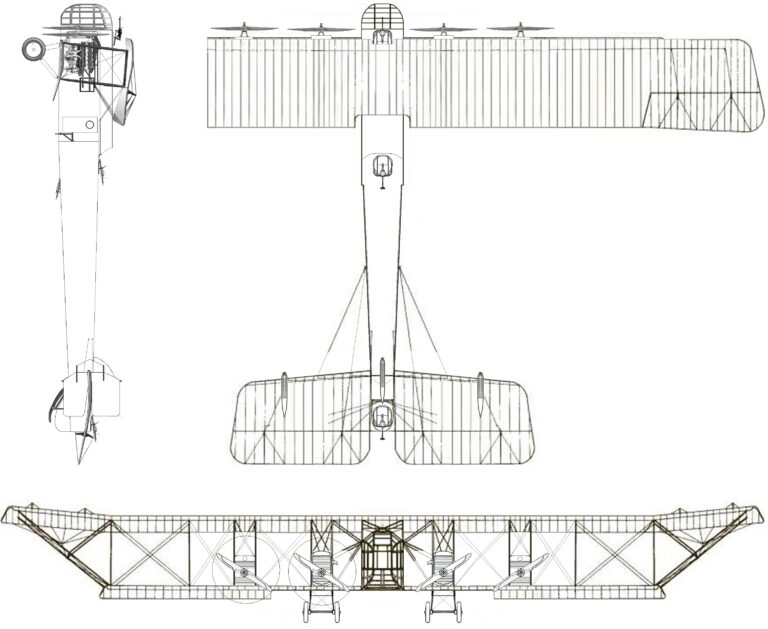

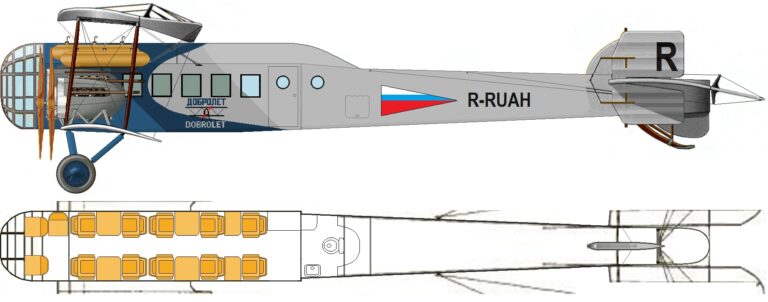

Схема тяжелого бомбардировщика «Илья-Муромец»‑ЛР

Поскольку двигателей «Либерти» отечественной постройки даже для этой партии еще не было, завод начал искать выход из ситуации. В итоге летом 1922 руководство «Авиа-Балт» практически легально через Владислава Львовича Бергау и его завод «АМУР» смогли закупить десяток двигателей из запасов «Форда» который выпускал их еще во время войны. К январю 1923 успели построить и оснастить еще два самолета, а вот дальше начались игры «на конкурсной основе»….

Испытания бомбардировщика КОМТА начались в Серапуле только в марте 1922 и продолжались до осени сопровождаясь различными переделками. Но не смотря не что единственно, что удалось добиться это потолок был «чуть выше деревьев» при минимальной скорости. Недолго думая фактический руководитель проекта А.А. Бойков 18 января на заседании ГТУВФ заявил – «заявленные характеристики бомбовоза «КОМТА» не могут быть достигнуты с имеющимися двигателями «Фиат». В случае получения более мощных двигателей «Либерти» гарантируется их скорая установка на самолет и превышение параметров самолета ИМ-ЛР». Как итог в приказном порядке в январе 1923 2 двигателя у «Авиа-Балт» изъяли, а выполнение заказа на ЛР заморозили. После установки новых двигателей в апреле 1923 «КОМТА» совершила первый полет, правда результат был так себе, стало понятно что «трехъярусная» коробка крыльев оказывает большое сопротивление потоку воздуха, самолёт все равно недобирал в скорости, высоте и дальности полёта, и проект закрыли.

В итоге в июне 1923 разморозили прошлый заказ, выдали новый на постройку сразу 10 ИМ-ЛР при том с отечественными двигателями М-5 (так стали называть «Либерти»). М-3 так же модернизировали, он получил алюминиевые поршни, была повышена мощность до 260 л.с. Дополнительно его сухую массу уменьшили до 315 кг, а расход топлива до 50 литров в час, против 60 у исходного варианта. Но в итоге ВВС получили только 9 машин из 14 построенных, но об этом позднее.

Самый первый бомбардировщик постройки еще 1921 г. и 8 «серийных», которые построили к январю 1924, передали в состав дивизиона тяжелой авиации с базированием на Гатчину, где они заменили старые «Муромцы» Г-3 и Vickers «Vimi Commercial». Официально назначением дивизиона значилось: «сохранение и приумножение опыта пилотирования и применения тяжелых кораблей». Но уже летом 1925 в составе дивизиона остались только 7 ИМ-ЛД, которые в конце осени свели во 2-ю эскадрилью тяжелой авиации (первая состояла из 4 Farman F.62 «Goliath», которые закупили во Франции), а сам дивизион официально стал отдельной бригадой тяжелой авиации. Но и эта эскадрилья просуществовала не долго, к весне 1927 «Муромцы» заменили на Junkers ЮГ-1. Что касается оставшихся 5 машин, то первые две «отжал» флот.

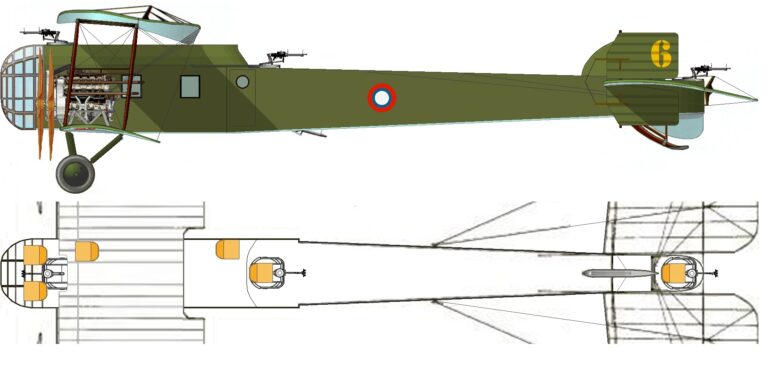

Тяжелый бомбардировщик ИМ-ЛР из состава 2-й эскадрильи бригады тяжелой авиации. Гатчина, 1926 г. и размещение экипажа.

После Вашингтонской конференции страна лишилась по сути всего флота на Тихом океане. Туда в 1922 г. перешли все три с 8х254-мм орудиями каждый самые мощные крейсера типа «Рюрик», но сохранить эти 17880 тонные корабли в прежнем виде не получилось. В течение 1923 года в ГМШ спорили оставлять ли вообще флот на Дальнем Востоке или ограничиться силами пограничной стражи и Амурской флотилией. В итоге победила когорта представителей усиления флота на Восточных рубежах, хотя бы для противостояния Китаю.

Однако пополнить флот особо было не чем, во Владивосток отправили переданный Францией трофейный крейсер «Малахит», он же в «девичестве» «Kolberg» с восьмеркой «Новиков». Так же на ДВ отправили все оставшиеся в составе флота подводные лодки типа «АГ», благо их можно было разобрать и отправить по «чугунке», из экзотики к ним присоединилась единственная построенная эскадренная субмарина «Ратник» (Прим: о ней материал готовиться), но этого было явно недостаточно. В качестве реальной силы видели так же торпедоносную авиацию, благо она уже была, поскольку еще в 1917 году Михаилом Михайловичем Шишмарёвым и Дмитрием Павловичем Григоровичем был построен самолет-торпедоносец ГАСН. Однако довести самолет до ума удалось только после окончания смуты в 1921, при том у ГМШ даже нашли средства на постройку еще одной машины, а в январе 1923 удалось выпросить «Либерти» у «Авиа-Балт», которым они были пока не нужны. После «ремоторизации» торпедоносец показал достойные результаты и флот заказал сразу 10 дополнительных машин из которых 6 планировали отправить во Владивосток в состав авиадивизиона особого назначения (с 1926 эскадрильи), но у него были и проблемы… Имея топлива на 6 часов полета с крейсерской скоростью в 120 км, торпедоносец мог достигнуть корабли противника на рубеже 165 миль, но нужно было еще их обнаружить, а на это просто не хватало топлива. Сначала в качестве разведчиков планировали заказать дополнительно 2 ГАСН с увеличенным запасом топлива, но даже с увеличенной продолжительностью полета в 8 часов этого было недостаточно, тогда и появилась мысль использовать «Муромцы» в гидроварианте.

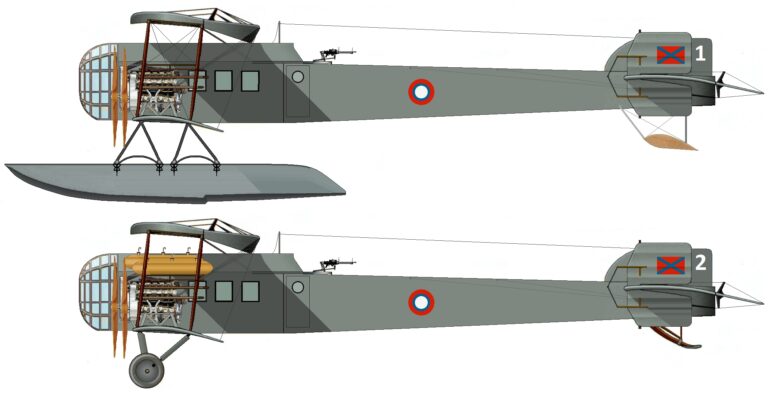

В течении осени –зимы 1923 два экземпляра установили на поплавки по типу «Илья Муромец-гидро» тип А еще образца 1914, убрали внутреннюю подвеску бомб, установив на ее место еще два бака по 300 литров, кроме того сняли подфюзеляжный киль, при этом удлинив верхний. Поскольку вероятность встретиться с истребителями над морем была не велика, оставили только одну турель в средней части корпуса, штатно установили радиостанцию и увеличили остекление. Уже в апреле 1924 оба самолета прошли испытания, которые не преподнесли сюрпризов, уменьшилась крейсерская скорость до 125 км/ч из-за возросшего лобового сопротивления поплавков, но время полета выросло до 10 часов. То есть самолеты достигали границы зоны патрулирования за 2,4 часа и могли находиться в заданном районе 4,5 часов, в то время как доработанный ГАСН оставался бы там, на 1,5 часа меньше. В июне 1924 по железной дороге оба корабля, которые получили индекс ИМ-ЛРМ, доставили во Владивосток, а в августе уже облетали. Но при эксплуатации обнаружилось что в открытом океане посадка при пологой волне была опасной, для длиннющей машины. Исправить это посчитали невозможным и несмотря на то, что моряки считали, что им нужен именно «водоплавающий» самолет в 1925 сошлись на том, что нужно переставить его на колесное шасси и использовать с берега. При этом самолеты увеличили крейсерскую скорость до 132 км/ч, кроме того установили еще четыре топливных бака над двигателями, в итоге самолет мог держаться в воздухе уже около 11,5 часов, из них над боевой позицией 7. Но использовались эти дальние разведчики не долго, один разбился в 1926 при посадке, а последний в феврале 1927 был заменен лодками Dornier Do.J «Wal».

Дальний морской разведчик ИМ-ЛМ на поплавковом шасси до 1925 года и на колесном с дополнительными баками 1925-1927 г.г. из состава дивизиона (эскадрильи) особого назначения Сил флота Дальнего Востока.

Что же касается оставшихся трех «Муромцев» то им в составе военной авиации вообще служить не пришлось. ГВТУ еще в октябре 1923 предложило заводу найти покупателя на 3 оставшихся самолета. Причина была в осознании того, что самолет, несмотря на свои ТТХ по сравнению с предшественниками, все таки устаревает как боевая машина и требует замены, а дивизиону тяжелой авиации вполне хватает для поддержания навыков оставшихся к тому времени 8 машин. Как не странно покупатель нашелся в виде авиакомпании «Добролет» которая активно развивала перевозки, но имеющиеся самолеты не обладали необходимой вместимостью и дальностью. Кроме того многие потенциальные пассажиры не сильно доверяли самолетам с одним двигателем, а таких в парке авиакомпании было большинство.

Пассажирский вариант получил «горб» в задней части фюзеляжа, для более рационального размещения пассажиров, там же планировали оборудовать туалетную комнату, за ней багажный отсек для 150 кг. груза, доступ к нему осуществлялся через люки с обеих сторон фюзеляжа. Внутрифюзеляжный бак демонтировали, а топливо и масло разместили в 4-х баках, которые находились над двигателями, чего хватало на 6 часов полета, при том все они были объедены в общую систему.

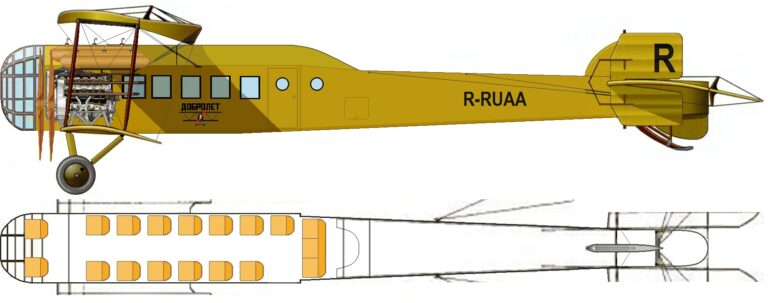

Первый самолет под названием ИМ-ЛРПС (пассажирский) взлетел уже 23 января 1924 и с апреля использовался на линии Москва-Нижний Новгород, при этом его даже не красили и только нанесли логотип авиакомпании. Кроме того поскольку время полета не превышало 2,5 часа, вместо туалета поставили трехместный диван, в итоге вместимость в этой версии достигла 16 человек, а экипаж ограничили пилотом и борттехником. Самолет оказался по экономичности на уровне Junkers F.13, при этом желающих полететь на Муромце было больше, поскольку считали его более надежным. Однако после окончания Всероссийской Нижегородской ярмарки загруженность самолета, как и рентабельность, уменьшилась, сначала это пытались решить продлением линии до Казани, но в ноябре и этого оказалось недостаточно. Но это оказалось не большой проблемой, поскольку два других самолета с лета достаточно эффективно использовались на международных линиях.

Первый ИМ-ЛРПС а/к «Добролет» который использовался на линии Москва-Нижний Новгород в 1924 г. и компоновка салона.

«Международные» борта уже окрашивались в цвета авиакомпании, на них установили обтекатели двигателей, хотя на других самолетах серии их обычно не ставили, в состав экипажа ввели пилота-навигатора. Не забыли и комфорт, самолеты оборудовались санузлом, 10 мягкими креслами (8 установлены парами друг перед другом со столиком между ними и 2 были одинарными), позади последнего кресла по правому борту организовали дополнительное место для багажа. В июле 1924 первый борт вышел на линию Петроград-Гельсингфорс, полеты совершались 3 раза в неделю, при том большая часть маршрута пролегала над морем, что для «сухопутной», но четырехмоторной машины посчитали безопасным. Линия оказалась вполне конкурентоспособной, поскольку независимая теперь Финляндия «приютила» многих не бедных бывших поданных Российской империи, которые хоть и не горели желанием вернуться в Россию, но посещать страну не переставали. В августе добавился второй борт, а линию продлили до Стокгольма, таким образом «Муромцы» связывали две столицы бывших метрополий со столицей Финляндии, тогда же борттехник стал исполнять обязанности стюарда, разнося бутерброды и напитки. В декабре на линии работали уже все 3 машины (первый построенный так же привели к «международному стандарту»), но несмотря на наличие уже трех летающих самолетов количество полетов увеличилось только до 4 в неделю (понедельник, среда, пятница, воскресенье), этого посчитали достаточным.

ИМ-ЛРПС а/к «Добролета» которые использовались на линии Петроград‑ Гельсингфорс – Стокгольм и компоновка салона.

ИМ-ЛРПС а/к «Добролета» которые использовались на линии Петроград‑ Гельсингфорс – Стокгольм и компоновка салона.

В 1925 на ПС-1 (так стали именоваться в отраслевых документах пассажирские «Муромцы») планировали летать в Кёнисберг, но из-за конфессионального договора с а/к «Deruluft», сделать этого не удалось. Перевод на внутренние линии был тоже бессмысленным занятием, кроме времени Нижегородской ярмарки не было больших объемов перевозки. Линия Москва-Петроград так же оказалась убыточной, полет длился 6 часов, в то время как экспресс преодолевал это расстояние за 10,5часов, а проезд был дешевле. Правда, в августе 1925 один из пассажирский «Муромец» успел побывать первым отечественным бортом номер «один». На нем и на двух Junkers F.13 премьер Виктор Михайлович Чернов с несколькими членами правительства прибыл в Ригу для празднования пятилетия нового договора о взаимоотношении прибалтийских республик в рамках российского федеративного государства.

В итоге самолеты летали только в Скандинавию, но и от туда его «поперли» при том с двух сторон, рейсы из Стокгольма начала производить шведская AB Aerotransport, а сам «Добролет» выпустил на линию пока еще единичный, но более экономичный трехмоторный лайнер «Гаккель ХI бис». В итоге в феврале 1926 последний пассажирский «Муромец» был снят с линии.

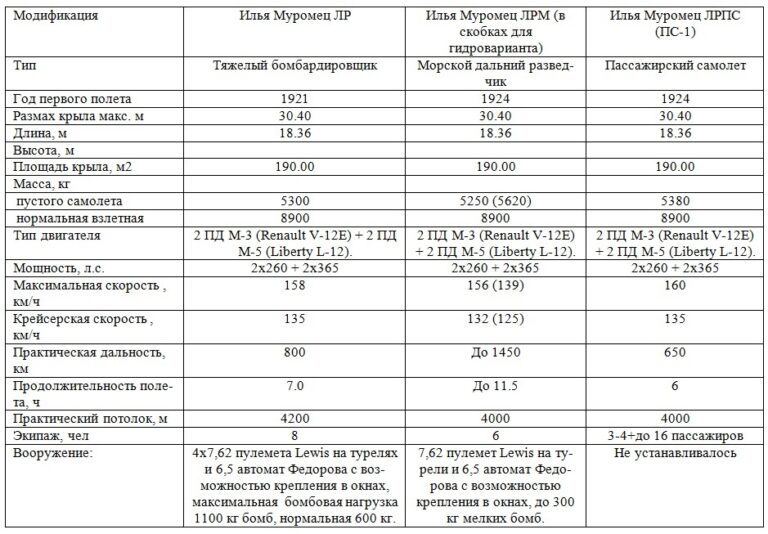

Тактико-технические данные самолетов серии «Илья-Муромец» ЛР