Опытный средний бомбардировщик и самолет-разведчик Aero A-300. Чехословакия Часть 1

Национальная авиационная выставка, состоявшаяся в 1937 году на территории Пражской выставочной площадки, означала для наших авиационных заводов благоприятную возможность показать результаты их многолетней работы. На выставочной площадке, само собой, была представлена и авиастроительная компания Aero-Vysočany (Aero). Компанией были представлены как отечественные самолеты с применением в конструкции металла (A-200, A-102, A-104 и A-204), так и изготавливавшийся по лицензии цельнометаллический Bloch MB-200. Самолеты последних трех типов стали неожиданностью для многих посетителей.

Помимо реальных самолетов компания Aero также представила и макеты самолетов, которые на тот момент находились в разработке. Хронологическая линейка, содержащая в себе самолеты типов A-10, A-24, A-11, A-23 и ряда других, давала многообещающую надежду на создание самолета, который был крайне необходим для Чехословакии, оказывавшейся все более и более в опасном положении. Речь идет о среднем бомбардировщике и самолете-разведчике Aero A-300. Так на выставке в каталоге компании был представлен удачный фотомонтаж, представлявший A-300 в полете.

Разработка среднего бомбардировщика и самолета-разведчика A-300 опиралась на опыт, полученный при создании легкого транспортного самолета A-204. Используя концепцию двухмоторного низкоплана с однокилевым хвостовым оперением (но все ещё усиленным подкосами) и убирающимися основными стойками шасси, конструкторы компании Aero создали учебный самолет-разведчик и бомбардировщик A-304, а также разработан боевой вариант – проект легкого бомбардировщика и самолета-разведчика A-206.

Обозначение A-206 несколько выбивалось из системы обозначений, принятой в те годы компанией Aero, поскольку многомоторные боевые самолеты должны были иметь номер, начинавшийся с цифры «3». По-видимому, это была прямая связь с A-204. В этом нереализованном проекте был воплощен ряд элементов будущего A-300.

Проект A-206 был предложен министерству национальной обороны (Ministerstvo národní obrany – MNO) в мае 1936 года. Самолет был разработан конструкторским бюро компании Avia и ведущим по данной программе был инженер Антонин Хусник (ing. Antonín Husník); A-206 должен был иметь смешанную конструкцию: деревянное крыло и фюзеляж с силовым набором, сваренным из стальных труб. Носовая часть фюзеляжа, где планировалось размещение стрелка-наблюдателя, должна была иметь такое же остекление, какое же, какое позднее было применено на A-300. Однако убирающаяся стрелковая башня находилась на верхней части фюзеляжа за задней кромкой крыла, обеспечивая достаточно пространства для бомбоотсека.

Проект A-300, представлявший собой переработанный проект A-206, был представлен в 1937 году на авиационной выставке в качестве модели и объекта смонтированных фотографий. В отличие от предшественника уже имел двухкилевое хвостовое оперение (на том этапе кили были овальными, и горизонтальное оперение выступало из килей), однако сохранил первоначальное размещение убирающейся стрелковой башни.

10 июля 1936 года компания Aero представила MNO концептуальный проект A-300. По сравнению с первоначальным A-206 новый проект A-300 практически полностью соответствовал требованиям, которые MNO выдвинуло к typ IV. Спецификация на данный самолет была выпущена в январе 1936 года и была передана чехословацким авиастроительным компаниям под №23-302 dův. II/3.36. Позднее данная программа была закреплена в Статье 5 Директивы №6468 dův. hl. št. 1. od. 1937. Одним из условий программы было использование двигателей Bristol Mercury, подготовленных для лицензионного производства компанией Walter под обозначением typ Mercury IX.

Технические условия, адаптированные к проекту A-300, были выпущены 3 августа 1937 года в качестве Приказа №3.625/V/3. В данном приказе говорилось об использовании в изготовлении самолета отечественных материалов; импорт должен был применяться только в тех случаях, когда уже не было других вариантов. Стандарты ČSN(!) должны были соблюдаться обязательно. Общий технический осмотр самолет должен был проходить регулярно после каждых 300 часов налета или раз в два года с учетом шестимесячного нахождения вне ангара.

В конструкции самолета основное внимание военных было обращено на новые типы стрелкового вооружения и оборудования для сброса бомб. Однако в ходе разработки в этих вопросах произошли значительные изменения, вызванные не поддающейся объяснению смене взглядов в MNO на способ подвески бомб, тип пулеметов и пр..

Первоначальное решение, которое в конечном итоге было реализовано на первом прототипе, заключалось в вертикальном размещении десяти бомб компании Pantof. Позднее стала рассматриваться возможность переделки центральной части фюзеляжа под горизонтальное размещение бомб на обычных замках. Однако разработка данной системы не была доведена до конца и проблемы с ее практическим использованием на A-300 так и не были разрешены.

При разработке самолета акцент был сделан на возможности тесного взаимодействия членов его экипажа. В застекленной носовой части фюзеляжа находилось рабочее место члена экипажа, выполнявшего функции бомбардира, наблюдателя и стрелка. В состав задач этого члена экипажа входили управление прицелом и оборудованием для сброса бомб, пулеметом для защиты от истребителей противника и фотографической камерой.

Бомбовый прицел Pantof vz. 37 был расположен в левой стороне носовой части фюзеляжа. Также на левой стороне находилась небольшая приборная панель с высотомером, спидометром, термометром, деривометром и калькулятором компании Hodek. Прицельная панель должна была быть изготовлена компанией братьев Винопал (Bratři Vinopalové).

Дистанционно-управляемая коротковолновая радиостанция была удалена из носовой части самолета и перенесена в убирающуюся стрелковую башню. В полу застекленной носовой части самолета на универсальном шарнире можно было смонтировать большую фотокамеру типа A-I-34 для выполнения обычных (непанорамных) снимков.

Поскольку бомбардир-наблюдатель-стрелок должен иметь возможность вести огонь вперед и немного в стороны, то убирающийся пулемет был шарнирно установлен в вертикальном вырезе переднего остекления и снизу был уравновешен парой пружин. Вырез в остеклении прикрывали подвижные жалюзи. Свои обязанности бомбардир-наблюдатель-стрелок мог выполнять в положении стоя, сидя и лежа; во время полета он мог сидеть на складном сиденье рядом с пилотом.

Сиденье пилота было расположено на левой стороне кабины, и обзор из него был хорошим не только вперед и вниз (в полете и при выполнении рулежки), но и назад (благодаря большой площади остекления и боковым раздвижным вентиляционным окнам). Сиденье пилота регулировалось по высоте с помощью ручного рычага и предназначалось для использования спинного парашюта.

Третий член экипажа был стрелком, который должен был вести огонь из пулемета vz.30,оснащенного оптическим (коллиматорным) прицелом (того же типа, что и на других пулеметах) и размещенного в убирающейся стрелковой башне, расположенной за кабиной пилота. Посредством пневматического привода цилиндрическая стрелковая башня выступала на 340 мм над контуром фюзеляжа; в случае аварийной ситуации подъем башни осуществлялся механическим приводом. В ситуациях, когда самолету ничего не угрожало, башня была втянута внутрь фюзеляжа, и стрелок довольствовался видом сквозь прозрачную крышу с профилированным выступом. Наклонно установленный пулемет проходил сквозь соответствующий вырез в башне; во время первого этапа испытаний данный разрез был закрыт колпаком. Под башней находились два пола. Первый пол был расположен ниже, он был фиксированным и использовался, когда башня находилась в нижнем положении; второй пол был расположен выше и, будучи складным, применялся, когда башня была в выдвинутом положении.

Три члена экипажа, рабочие места которых находились в кабине, расположенной в передней части самолета, попадали внутрь машины через дверь, расположенную в полу фюзеляжа. Данная дверь, а также съемная верхняя часть остекления кабины, могли использоваться при покидании самолета во время аварийных ситуаций. Позднее в ходе испытаний было обнаружено, что входное отверстие двери имело недостаточные габаритные размеры для прохождения членов экипажа со спинными парашютами.

Задний стрелок-радист размещался в самолете отдельно от остальных членов экипажа, с которыми держал связь при помощи бортового телефона и почты, отправляемой по пневматической трубе. Помимо стрельбы из пулемета в круг его задач входила работа с основной станцией vz.36 как в коротковолновом, так и в длинноволновом диапазонах длин волн. Рядом со стрелком-радистом находились батареи и преобразователи. На втором этапе испытаний в кабине стрелка-радиста должны были быть установлены антенная катушка с тросом и антенный вывод, который можно увидеть под фюзеляжем самолета во время второго этапа испытаний.

Задний стрелок заходил в самолет через специальную дверь, которая была расположена на левой стороне фюзеляжа и открывалась поворотом вверх; для попадания в самолет стрелок-радист должен был воспользоваться лестницей. Задний пулемет был расположен в задней нижней части фюзеляжа и должен был вести огонь в направлении назад вниз; для ведения огня в нижней части фюзеляжа поднималась специальная дверца. Данная дверца управлялась с помощью специального рычага, расположенного на правой стороне рубки стрелка-радиста. После подъема специальной дверцы пулемету обеспечивались достаточные секторы обстрела. После закрытия специальной дверцы аэродинамический контур фюзеляжа оставался чистым, а пулемет фиксировался в специальном канале данной дверцы. Для обеспечения хорошего обзора вниз, назад и по сторонам обеспечивался окнами в бортах и нижней части фюзеляжа.

Помимо удачно подобранной аэродинамической концепции самолета прогрессивным элементом его конструкции, на который следует обратить пристальное внимание, была застекленная носовая часть фюзеляжа, которая выгодно отличалась от обычной поворотной пулеметной башни (как, например, башни на MB-200), снижавшей максимальную скорость примерно на 20 км/ч. Максимальная высота фюзеляжа не определялась необходимостью подъема кабины пилота для обеспечения хорошего обзора через пулеметную башню; высота фюзеляжа была ограничена длиной размещавшихся вертикально бомб.

Критерии летных характеристик A-300 – в частности устойчивость и область обзора (т.е. управляемость в устойчивых режимах) в технических требованиях спецификации были прописаны очень подробно для своего времени. Раздел, посвященный устойчивости (для продольной части устойчивости также использовался термин равновесие), состоял из двух частей.

Статическая устойчивость определяла значение параметра и увеличение сил в процессе управления в зависимости от скорости и аналогичным образом определялись направления и величины отклонений подвижных поверхностей. Динамическая устойчивость возникала после вмешательства пилота у правление самолетом и определялась либо угловым отклонением подвижных поверхностей, либо положением самолета.

После изменения положения самолета по крену, тангажу, рысканию или изменения скорости управляющее воздействие считалось прекращенным, и в зависимости от величины изменения указывалась допустимая реакция на него: изменение скорости, угла наклона, количество колебаний и время их прекращения. Отдельно были определены критерии устойчивостей – продольной, путевой и поперечной (в сегодняшней терминологии последние две [в Чехии] называются сторонами). В качестве иллюстрации приведем отрывок из требований к статической путевой устойчивости:

«Если вдруг элероны отклонятся на 10° и остаются в отклоненном положении до тех пор, пока поперечный наклон самолета не достигнет 15°, и в течение 3 сек направление полета должно равномерно измениться в диапазоне от 1° до 5°. Равномерный прямолинейный полет с поперечным отклонением в 15° требует усилия, не превышающего 23 кг для управления по курсу и 14 кг для управления по тангажу».

В разделе «управляемость» определялся отклик самолета на отклонение его подвижных поверхностей на скоростях, близких к минимальной скорости. Были предусмотрены максимальные усилия при управлении по тангажу (35 кг); усилия на педалях не должны были превышать 70 кг, а на ручках штурвала – 15 кг (все параметры указаны в силовых единицах того времени). В равномерном полете с любой скоростью от 160 км/ч до максимальной требовалось подавление колебаний (включая поперечные и продольные) при движении во время управляющего воздействия; подавление колебаний должно было выполняться при максимально допустимых изменениях скорости, а также при порывистом ветре со скоростью 1,5-2,0 м/с.

Как следует из сказанного выше, требования к свойствам самолета были для тогдашней Чехословакии беспрецедентными. С началом технического проектирования для проведения испытаний в аэродинамической трубе военного технического и авиационного института (Vojenský technický a letecký ústav; VTLU) была изготовлена деревянная модель в масштабе 1:18,5. Результирующая конфигурация самолета была выбрана из нескольких вариантов форм несущих поверхностей, фюзеляжа и моторных гондол.

Основные аэродинамические испытания были проведены с конца июля по конец августа 1937 года, во время которых было определено влияние различных параметров стабилизатора, форм переходов, положения заслонок охлаждения двигателя на капот NACA, летные качества при полете на каждом из двигателей и т.д.. Все вышеперечисленное было выполнено с учетом поляры профиля крыла и расчетных летных характеристик самолета. В октябре и ноябре 1937 года были измерены неблагоприятные последствия от выдвижения убирающейся стрелковой башни и от подвески осветительных бомб.

В то же самолет время шла постройка прототипа самолета, и в заключительном этапе его постройки возник целый ряд непредвиденных трудностей. Наибольшие трудности возникли с убирающимися основными стойками шасси от компании Pantof. Эти трудности были одной из основных причин запроса компании Aero о продлении срока передачи прототипа представителям MNO и для проведения тестирования в VTLU. Сначала компания Aero обещал передать самолет до 31 января 1938 года, затем до 31 марта 1938 года и, наконец, до 30 июня 1938 года. Неисправность основных стоек шасси помешала проведению полномасштабных летных испытаний, хотя прототип совершил свой первый полет в Кбелах ещё в начале апреля 1938 года (в заявлении компании о предоставлении отсрочки поставки до 30 июня есть упоминание о том, что самолет находится в ангаре аэродрома с 12 апреля).

Причина проблем было в основном связана с задержкой поставок оборудования для быстрого выпуска шасси сжатым воздухом из баллонов. Несмотря на утверждение представителей компании Pantof, что шасси может выходить из ниш в моторных гондолах и под собственным весом и что сила сопротивления воздуха будет преодолевать силу сопротивления пружины в зажимной скобе. Однако после установки основных стоек шасси в самолет надежность выпуска основных стоек шасси была недостаточной. Хвостовая стойка шасси также не имела механизма уборки и поэтому в течение всего периода летных испытаний шасси самолета оставались фиксированными в выпущенном положении. Также следует сказать, что данный вариант хвостового колеса был испытан в аэродинамической трубе.

Другие вопросы и необходимость переговоров с MNO вынудили использовать – в соответствии с инструкциями компании Bristol – нестандартное для британских моторов топливо: этилированный бензин с октановым числом 87, в то время как представители MNO настаивали на использовании стандартной для довоенной Чехословакии топливной смеси Bi-bo-li (50% бензина [benzín], 20 бензола [benzol] и 30% спирта [lih]). Сотрудничество с английским производителем двигателей не позволило удовлетворительно решить данную проблему. Поэтому во время испытаний использовалось только 87-октановое бензин и минеральное масло Veedol, а испытания с чехословацким топливом были перенесены на более позднее время.

С самими двигателями также были проблемы, однако во время испытаний возникла необходимость в некоторых аэродинамических изменениях самого самолета. Это привело к изменению хвостового оперения. Первоначальное высокорасположенное горизонтальное оперение с двумя рулями высоты, присутствовавшее в чертежах 1937 года, появилось на окончательном варианте, испытанном специалистами VTLÚ во второй половине 1938 года. Когда прототип самолета был построен, он был оснащен непрерывным рулем высоты, соединение обеих половиной которого использовалось в качестве балансировочной поверхности. Целостность руля высоты нарушал прямоугольный разрез на оси самолета; в данном разрезе находились тросы управления балансировочной поверхностью. Находившаяся под рулем высоты задняя часть фюзеляжа была соответствующим образом изменена, чтобы иметь свободное пространство для отклонения руля вниз.

Были также перепроектированы рули направления, у которых была значительно уменьшена площадь роговой компенсации.

Неотъемлемой частью разработки самолета были прочностные испытания планера в VTLÚ. В институте были проведены испытания конструкции крыла на изгиб и кручение, испытания фюзеляжа на нагрузку от VOP, а также были исследована сила удара, с которой хвостовое колесо при посадке соприкасается с поверхностью взлетно-посадочной полосы.

Были определены аэродинамические силы на поверхностях хвостового оперения и во всей системе управления. Конструкция хвостового оперения и фюзеляжа была подвергнута частотным испытаниям сначала на заводе (был протестирован прототип), а затем в VTLÚ (испытаниям подверглись тестовые оперение и фюзеляж). Негативные последствия вибраций килей самолета моделировались на земле. Решением по нейтрализации этих последствий на реальном самолете стала прикрепления килевых поверхностей на автомобильных резинометаллических прокладках.

После первого полета, состоявшегося в апреле 1938 года (записи о первом полете и о его дате не сохранились), начальные летные испытания были проведены на заводском аэродроме компании Aero. Из сохранившейся документации нам известен полет, состоявшийся 30 июня под управлением пилота Карела Ванека (Karel Vaněk) и наблюдателя Франтишека Вайса (František Vais) и зарегистрированный протоколом 21 46. Измерения скорости и скороподъемности показали хорошее соответствие с расчетными данными. 25 июля в первой половине дня пилот Ванек совершил еще два полета с заводского аэродрома компании Aero с военными экипажами на борту. В первом полете помимо Карела Ванека на борту самолета были штабс-капитан Семрад (škpt. Semrád) и капитан Галевчик (kpt. Gavelčík), во втором полете подполковник-инженер Жвачек (pplk. ing. Žváček) и подполковник Бенш (pplk. Bensch).

26 июля 1938 года комиссия рассмотрела прототип A-300.1 в варианте бомбардировщика и была предложена передача самолета в VTLÚ для продолжения испытаний. В ходе работы комиссия обнаружила ряд отклонений от технических требований спецификации: не хватало устройства для уборки хвостового колеса, двигатели не были оснащены пневматической системой запуска, отсутствовали пневматическая и механическая системы сброса бомб, у правого двигателя отсутствовал компрессор Walter, количество патронов для пулеметов было недостаточным, а топливные баки были изготовлены из дюралюминия вместо предписанного алюминия. Кроме того, у членов экипажа (кроме пилота) не было ремней безопасности, отсутствовало оборудование для освещения кабина экипажа, на рабочем месте наблюдателя отсутствовали высотомер Kolsmann, деривометр и прицельная панель.

Список отсутствовавшего оборудования также содержал несколько единиц вспомогательного оборудования; в то же самое время было указано, что на самолете была установлена пневматическая почта и световая трехцветная сигнализация. Помимо представления отсутствовавшего оборудования компания Aero должна была установить на самолет антенный трос и кронштейны для антенн, а также лестницы для входа экипажа и подкрыльевые монтажные эстакады.

представленный на авиационной выставке подвергнувшийся фотомонтажу снимок, представляющий летящий Aero A-300

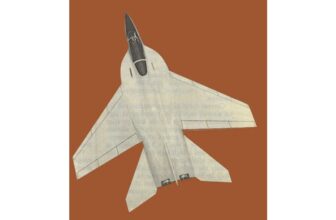

в реальности прототип Aero A-300 выглядел так

еще незавершенный самолет перед производственным цехом компании Aero. Обратите внимание на более крупные (возможно временные) колеса с разными дисками

прототип Aero A-300 во время первого этапа испытаний без механизма уборки шасси

рабочее место стрелка-радиста. В верхней части снимка барабан с патронной лентой

прототип Aero A-300 с первоначальным неразъемным рулем высоты; вид сверху

схемы прототипа Aero A-300

Aero A-300

Все поверхности прототипа чехословацкого бомбардировщика Aero A-300 были полностью выкрашены в коричнево-зеленый цвет (хаки). Неокрашенными и оставившими свой естественный металлический цвет были регулируемые створки охлаждения двигателей и выпускные коллекторы.

Aero A-300 в своем первоначальном виде (вид сбоку вверху) нес трехцветные опознавательные знаки с синей окантовкой; на крыле опознавательные знаки были без окантовки. На бортах фюзеляжа находились светлые прямоугольники с черной окантовкой, предназначенные для нанесения эмблемы полка. Самолет имел хорошее качество обработки поверхностей, однако на опознавательных знаках влияние погоды было хорошо заметно.

Чуть ниже небольшие виды сверху и снизу показывают окончательный вариант A-300. Крыльевые опознавательные знаки получили синюю окантовку, опознавательные знаки на вертикальном оперении были перемещены вперед. На фюзеляже белые прямоугольники были заменены на номер «5 S». Самолет был полностью окрашен коричнево-зеленой краской, качество опознавательных знаков было хорошим

Испытания самолета в VTLÚ, его дальнейшая судьба, а также техническое описание A-300 будут приведены во второй части монографии, представленной в следующем выпуске журнала L+K.

источник: ING.PAVEL KUČERA VÝKRES: ING. JIŘÍ MEDULA «AERO A-300» «L + K» 81-1//32-35