Опытный дальний бомбардировщик ДБ-А. СССР

2 мая 1935-го в СССР еще продолжались первомайские праздники, а в подмосковных Филях на многие километры разносился грохот тысячесильных авиационных моторов. Так уж повелось в нашей стране, большие и малые события приурочивали к праздничным дням.

Вот и в этот раз с раннего утра шла подготовка к первому полету нового тяжелого бомбардировщика, предназначенного для замены ТБ-3, похожего из-за гофрированной обшивки на морщинистого старика. Всего полчаса продолжался полет ДБ-А (заводской индекс «22А»), а заводская братия, острая на язык, дала ему свое имя «Аннушка» за красоту и обтекаемые формы.

В начале 1930-х годов определились пути дальнейшего развития авиации. Появление средств механизации крыла, убирающегося шасси, мощных авиационных двигателей создало условия для повышения удельной нагрузки на крыло и тем самым для резкого увеличения максимальной скорости полета.

Мировой уровеньтехнологии производства позволял перейти от ферменных конструкций с гофрированной обшивкой к полумонококовой с гладкой обшивкой планера. Но то, что хорошо в теории, не всегда удается реализовать на практике.

Тем не менее в начале 1933-го, опираясь на последние достижения аэродинамики, металлургии, технологии возникла идея либо модернизировать основной тяжелый бомбардировщик ВВС Красной Армии тех лет ТБ-3, либо на его основе создать новый. Согласно тактико-техническим требованиям ВВС, утвержденных в декабре 1934 г., тяжелый бомбардировщик должен был развивать скорость до 320 км/ч, летать на высотах 6000-7000 м, доставлять на расстояние 4000 км до 1000 кг бомб при максимальной нагрузке 5000 кг.

Идя по первому пути, коллектив ЦАГИ проработал вариант размещения на ТБ-3 агрегата центрального наддува, впоследствии установленного на самолете ТБ-7. Однако это предложение повышало лишь потолок ТБ-3, остальные характеристики практически не изменялись. Предпочтение отдали второму варианту, разработанному в Военно-Воздушной академии имени Н.Е. Жуковского коллективом конструкторов под руководством В.Ф. Болховитинова. Предложение академии поддержал начальник вооружений РККА М.Н. Тухачевский.

Предполагалось, при сохранении технологического оборудования завода № 22, выпускавшего ТБ-3, создать самолет, летно-технические характеристики которого не только отвечали бы предъявленным к немутребованиям, но и в ряде случаев значительно превосходили их.

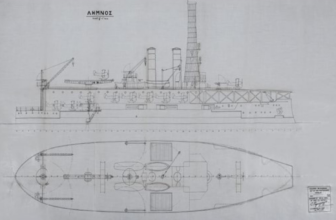

схемы ДБ-А

Вскоре бригаду Болховитинова перевели в Фили на завод № 22, организовав там КБ-22. В проектировании самолета принимали участие Я.М. Курицкес, И.Ф. Фролов, Б.Е. Черток, М.М. Шишмарев и другие. В ноябре 1934-го построили первый экземпляр самолета. Но вместо форсированных двигателей М-34ФРН с винтами изменяемого шага, предусмотренных проектом, установили М-34РН значительно меньшей мощности.

ДБ-А (дальний бомбардировщик — академия) можно рассматривать как качественный шаг в самолетостроении. В отличие от ТБ-3, он имел гладкую обшивку, металлические винты с регулируемым на земле углом установки лопастей, посадочные щитки Шренка, убирающееся хвостовое и полуубирающиеся основные колеса шасси, бомболюк размером 6×2 м, механизированую экранированную турель Тур-8, нерегулируемый стабилизатор и закрытые, кроме кормового стрелка, кабины экипажа.

Полумонококовый фюзеляж позволял значительно увеличить свободный внутренний объем при тех же габаритах, что и ТБ-3. Под центропланом в фюзеляже находился бомболюк, вмещающий до 3000 кг бомб в следующих вариантах: 8 бомб по 250 кг, 6 бомб по 500 кг, две по 1000 кг или 24 по 100 кг. Предусматривалась также подвеска выливных авиационных приборов ВАП-500, ВАП-1000 и ротативно-рассеивающихся авиабомб РРАБ.

В носовой части фюзеляжа располагалась турель Тур-8 с пулеметом ШКАС, а в центральной части фюзеляжа — турельная установка «Тур-Алдис» с пушкой ШВАК калибра 20 мм. В хвосте предусмотрели кинжальную и кормовую установки с пулеметами ШКАС. Общий запас патронов к пулеметам составлял 3000 штук, к пушке — 250 штук.

Высокорасположенное трехлонжеронное крыло, набранное из профилей ЦАГИ-6 20-процентной толщиной, состояло из центроплана и двух консолей. Носок и задняя часть крыла неразъемные. Девять бензобаков вмещали 14600 л. Два маслобака, емкостью 460 л разделялись герметичными перегородками на две части и находились в носке крыла между моторами.

Использование посадочных щитков с углом отклонения до 60° позволило снизить посадочную скорость до 80 км/ч.

Под крылом устанавливались бомбодержатели, рассчитанные на подвеску до 2000 кг бомб. Уборка и выпуск колес, а также посадочных щитков, поворот носовой пулеметной установки, открытие и закрытие бомболюка производились с помощью пневмоприводов.

На ДБ-А устанавливался радиопеленгатор АПР-3 (впоследствии на самолете с индексом СССР Н-209 его заменили на радиополукомпас «Фэрчалд»). Проектом предполагалась установка автопилота АВП-10. Связь между членами экипажа осуществлялась с помощью пневмопочты и самолетного переговорного устройства. Для обеспечения посадок ночью на самолете предусматривалось размещение подкрыльевых факелов.

Силовая установка состояла из двигателей М-34РН с редуктором и наддувом. Проект рассчитывался под форсированные М-34ФРН, но они появились значительно позже.

схемы ДБ-А

Первоначально на двигатели ДБ-А устанавливались двухлопастные деревянные воздушные винты диаметром 4,35 м от ТБ-3, что привело к снижению летных характеристик по сравнению с расчетными. Впоследствии их заменили на трехлопастные диаметром 4,1 м от самолета АНТ-25.

Шасси трехопорное с хвостовым колесом. Основные стойки снабжались одинарными колесами размером 2000×450 мм. Для эксплуатации самолета в зимних условиях предусматривались специальные лыжи. Но их так и не изготовили, а во время испытаний использовались лыжи от ТБ-3. Амортизаторы колесного шасси телескопические, масляно-воздушные, а лыжного — смешанные: шнуровые и масляно-воздушные.

ДБ-А по своим характеристикам, полученным во время заводских испытаний, значительно превосходил не только своего предшественника, но и наиболее близкий к нему зарубежный четырехмоторный бомбардировщик «Фарман-222». Улучшение летных характеристик машины произошло благодаря увеличению аэродинамического качества, максимальное значение которого достигало 15.

Первый полет на ДБ-А выполнили заводские летчики-испытатели Н.Г. Кастанаев и Я.Н. Моисеев. В дальнейшем второго пилота Моисеева, ввиду его болезни, заменил летчик А.К. Туманский. В состав экипажа входили также инженеры Н.Н. Годовиков и Конкин.

Впоследствии Туманский вспоминал:

«В процессе летных испытаний мнение мое и Кастанаева о машине разделилось и я не мог понять, почему он старался как бы не замечать имевшихся дефектов конструкции, мирился с ними. Только позже, когда испытания были завершены, я узнал от Годовикова, что Кастанаев вынашивал предложение Леваневскому выполнить на этом самолете перелет в Америку».

Видимо, это и послужило причиной того, что Кастанаев в отчете по заводским испытаниям самолета основным недостатком выделил плохой обзор из кабины летчиков.

Самолет показали С.А. Леваневскому и вскоре получили разрешение правительства на подготовку первого экземпляра №22-А1 к перелету с присвоением ему индекса полярной авиации Н-209.

С целью подтверждения характеристик, полученных во время заводских испытаний опытной машины, второй экземпляр бомбардировщика ДБ-2А передали на государственные испытания в НИИ ВВС, начатые 14 марта 1936-го.

В том же году самолет продемонстрировали на первомайском параде в Москве. Как вспоминает Б.Е. Черток, один из создателей ДБ-А, это было захватывающее зрелище. Особенно

после того, как Кастанаев выполнил крутой восходящий вираж, вызвавший бурю восторга среди зрителей.

В заключении отчета по государственным испытаниям, в частности, говорилось:

«По сравнению с самолетом ТБ-3 4М34РН опытный образец самолета ДБ-2А имеет следующие преимущества:

- Значительно большую горизонтальную скорость полета (с моторами М-34ФРН, на которые самолет рассчитан), скорость должна возрасти и достигнуть 360-370 км/час.

- Большие емкости бензиновых и масляных баков, при значительной перегрузке, на которую самолет рассчитан, обеспечивают ему значительную дальность».

Но был и целый ряд недостатков, перечень которых состоял из 38 пунктов, в том числе:

- — недостаточная устойчивость и управляемость;

- — малоэффективны элероны самолета и велики давления от них на штурвал;

- — малоэффективны рули поворота и глубины и велики давления на штурвал и педали;

- — в болтанку эффективность оперения резко снижается и самолет теряет управляемость, длительный полет в болтанку невозможен, так как быстро выматывает летчика.

Существенными дефектами самолета, очевидно, сыгравшими свою роковую роль во время перелета экипажа Леваневского через Северный полюс, были, на мой взгляд, невозможность дозаправки маслобаков в полете изнутри крыла, и то, что при остатке в крайних баках по 60 кг масла оно в моторы не поступало. На самолете также отсутствовало переносное кислородное оборудование для борттехника.

Управление самолетом было настолько тяжелым, что оказывалось не под силу даже такому «геркулесу», как Кастанаев.

Многие из этих недостатков выявились еще в ходе заводских испытаний. Так, по предложению Годовикова, в особо тяжелую систему управления элеронами ввели несколько облегчившие ее полиспасты, изменили флетнер руля высоты.

Ввиду сильной вибрации хвостовой части фюзеляжа, выявленной в ходе испытаний, полетный вес самолетограничили до 21800 кг. Узнав об этом, Болховитинов, по предложению летчика-испытателя М.А. Нюхтикова, принял участие в одном из полетов, что позволило выявить слабое место в конструкции планера. После этого конструкцию усилили, доведя максимальный полетный вес до 28000 кг. В ряде полетов полетный вес достигал 30000 кг и более.

Самолет мог свободно летать на трех моторах. В этом случае его максимальная скорость достигала 292 км/ч, а практический потолок, при полетном весе 21500 кг, составлял 5100 метров. Здесь следует уточнить, что по методике проведения летных испытаний в те годы двигатели не отключались, а переводились на режим малого газа. Связано это было с тем, что воздушные винты тогда не имели механизма флюгирования лопастей.

В ходе летных испытаний не раз возникали аварийные ситуации. Так, 11 марта на высоте 2000 м из-за прекращения подачи горючего отключились все четыре мотора, и только самообладание и быстрая реакция летчиков, переведших самолет из набора высоты в горизонтальный полет, позволили избежать аварии. 21 мая 1936-го на 67-й посадке из-за производственного дефекта подломилась левая стойка шасси. Эти и другие дефекты оперативно устранялись заводской бригадой.

В июне этого же года сделали попытку установить на ДБ-2А опытные двигатели М-34ФРН взлетной мощностью по 1220-1240л.с. Однакопервые же полеты показали, что моторы еще «сырые», их нельзя устанавливать на самолеты до полной доводки 24-м заводом.

В отчете по результатам испытаний начальник ВВС Я. Алкснис 2 ноября 1936-го отмечал, что

«…установка моторов АМ-34ФРН на самолете ДБА, ввиду недостаточной высотности и недоведенности его,сказались в должной мере на летных данных самолета, за исключением взлетных качеств (максимальная скорость возросла лишь на 10 км/ч).

Имея ввиду, что самолет ДБА значительно превосходит по своим летно-техническим данным самолетТБ-З-АМ-34РН и что войсковой серией предусмотрено устранение большинства дефектов, выявленных в процессе государственных испытании, считать необходимым приступить к подготовке серийного производства этих самолетов на основе результатов войсковых испытаний».

В этом же году встал вопрос о серийном производстве ДБ-А.

«С Болховитиновым у директора завода № 22 Тарасевича, — вспоминает Б.Е. Черток, — сразу возникли разногласия. Заводу дали тяжелейший план по выпуску СБ, кроме того, требовали восстановить производство ТБ-3. Туполев уже начал пропагандировать подготовку к серии ТБ-7. Поэтому Тарасевич убедил Глававиапром, в котором главный конструктор Туполев был по совместительству главным инженером, что серийное производство ДБ-А следует наладить на Казанском авиационном заводе (№ 124 — прим. авт.).

Такое решение было принято и санкционировано Наркомтяжпромом. Болховитинову предложили со всем своим коллективом переехать в Казань».

На 22-м заводе построили лишь две машины и частично третий экземпляр, весь задел по которому передали в Казань для общей сборки. Этот самолет имел значительные отличия от предыдущих. Эталоном же для головной серии могли быть только последующие 4 или 5 машин.

В апреле 1937 г. начались совместные с заказчиком испытания первой машины войсковой серии 22-го завода. По всей видимости, этот самолет стал доработанным ДБ-2А. В состав испытательной бригады входили ведущий летчик М.А. Нюхтиков, второй пилот и ведущий инженер Антохин, инженер по вооружению Цветков и ведущий инженер от ОКБ завода № 124 Волков.

Машина очень сильно отличалась от своих предшественников. Бросалась в глаза новая конструкция шасси с полностью убирающимися колесами. Первоначально стояли колеса размером 1350×300 мм, но они не держали максимальный взлетный вес машины. Пришлось ставить новые размером 1600×500 мм.

Полностью изменили кабины штурмана, бортмехаников и летчиков, последнюю подняли на полметра для улучшения обзора.

В носу размещалась спаренная пулеметная установка от самолета «СБ», в средней части — установка ТЭТ с пушкой ШВАК, вращающейся от электромотора. В хвостовой части сохранилась старая турель с прицелом ПМП-2. Предусмотрены, но не смонтированы шассийные установки с пулеметами ШКАС.

На втором этапе испытаний увеличили площадь и осевую компенсацию руля направления. Затем изменили конструкцию штурвала и механизма открытия створок бомболюка.

Доводки продолжались до конца года. Среди них новые выхлопные коллекторы, увеличение площади и осевой компенсации рулей высоты, изменение конструкции триммеров, установка флетнеров на элероны и многое другое. В качестве связного оборудования использовали переговорное устройство СПУ-7, радиостанции РСТБ-1 и РСБ. Экипаж возрос до 11 человек.

В выводах отчета по результатам испытаний отмечалось, что

«… после доводки рулей высоты, поворота и элеронов… самолет резко улучшил свою управляемость.

… в продольном отношении недостаточно устойчив и без балласта полет на самолете затруднителен.

Самолет прост в ремонте и замене деталей или агрегатов.

Отсутствие вибраций и прочность конструкции… позволяют поставить более мощную и высотную винто-моторную группу для получения больших скоростей на высоте.

Хороший обзор из кабины Ф-1, легкий доступ ко всем точкам бомбового вооружения создают хорошие условия для работы штурмана».

Самолет легко выполнял виражи с креном до 60° с быстрым переходом из крена в крен. А летчик облета В.Е. Дацко, ведущий по программе ТБ-7 (в облетах также участвовали И.Ф. Петров, А.И. Кабанов и A.M. Хрипков), отмечал, что

«при полетном весе 24200 кг нагрузки на рули при виражах небольшие и легче самолета «42», особенно заметна разница при выводах из виражей».

Пока проводились государственные испытания, первый экземпляр самолета ДБ-А переоборудовали и подготовили к перелету по маршруту Москва-Северный полюс—Фербенкс (Северная Америка), начавшийся, как известно, 12 августа 1937-го. С самолета сняли стрелковые установки, изменили остекление носовой кабины, в которой размещались штурман и радист, над пилотской кабиной возвышался астролюк в виде полусферы, сняли кабину кормового стрелка.

В бывшем бомболюке разместили дополнительный бак горючего и коммерческий груз. Во время подготовки к перелету выполнили полет по маршруту Щелково-Баку-Щелково1, а также взлет с весом 32300 кг.

Трагически закончившаяся попытка выполнить перелет через Северный полюс наиболее ярко показала ряд недостатков, свойственных не только ДБ-А, но и всей тогдашней авиации, главным образом тяжелой. Это, прежде всего, отсутствие противообледенительных устройств, флюгирующихся воздушных винтов и материалов для остекления фонарей кабин (на ДБ-А остекление делалось из целлулоида), способных выдерживать большие скоростные напоры при низких температурах, а также отсутствие высотных двигателей, обеспечивающих полет на высотах выше 6000 метров. Турбокомпрессоры у нас еще только разрабатывались и доводка их завершилась лишь к концу второй мировой войны.

На самолете ДБ-А был установлен ряд мировых рекордов. Так, 11 ноября 1936-го летчики М.А. Нюхтиков и М.А. Л ипкин подняли груз весом 13000 кг на высоту 4535 метров. На следующий год 14 мая экипаж в составе Г.Ф. Байдукова,.Н.Г. Кастанаева, Н.Н. Годовикова, Н.В. Фролова, М.В. Меркулова и Л.Л. Кербера пролетел без посадки расстояние 2002,6 км за 7 час. 2 мин. 11,7 сек с контрольным грузом 5000 кг, завоевав тем самым международные рекорды скорости 280,246 км/ч на дистанциях 1000 и 2000 км.

В июле 1938 года на заводе № 124, после сдаточных испытаний, на первый самолет войсковой серии установили моторы М-34ФРН с винтами изменяемого шага ВИШ-ЗБ. После перелета из Казани в Чкаловскую на моторы установили турбокомпрессоры.

Заводские испытания, проходившие с 26 августа, начали летчики-испытатели НИИ ВВС П.М. Стефановский и Ан-тохин, а заканчивали А.А. Автономов, Н.Н. Фатеев и штурман Б.Т. Пушков.

Установка новых моторов, винтов и добавочного оборудования привела к росту веса пустого самолета на 2322 кг. При этом положение центра тяжести сместилось в сторону носа, что несколько увеличило запас продольной устойчивости.

К сожалению, М-34ФРН не развивали расчетной мощности, что сказалось на летных характеристиках самолета. К тому же турбокомпрессоры постоянно выходили из строя, и ОКБ-2, получив неудовлетворительные результаты, отказалось от дальнейших испытаний. Максимальная скорость, достигнутая во время испытаний, не превышала 346 км/ч на высоте 6000 м.

16 октября 1938-го испытания с турбокомпрессорами прекратили и самолет перегнали на аэродром завода № 81.

Было построено 7 самолетов ДБ-А, пять из которых завода № 124, как свидетельствовал К.С. Поспелов, до начала Великой Отечественной войны совершили перелет по маршруту Казань — Омск — Улан — Удэ — Хабаровск и использовались главным образом, для доставки грузов в районы Дальнего Востока.

В 1936-м ДБ-А выполнил экспериментальную буксировку планера на рекордную высоту. На базе самолета ДБ-А коллектив ОКБ В.Ф. Болховитинова выполнил следующие разработки:

— в 1934-м проект тяжелого крейсера ТК-1 с четырьмя двигателями АМ-34ФРН, предназначенного для

«боевых действий артиллерийско-стрелковым оружием против воздушного и наземного противника, непосредственного охранения бомбардировочно-транспортной авиации дальнего действия при полете к цели и обратно».

Вооружение ТК-1 должно было состоять из трех пушек ШВАК, шести пулеметов ШКАС и восьми реактивных снарядов:

— в 1936-м — проект бомбардировщика дальнего действия «Б» с высотной (но не герметичной) кабиной вентиляционного типа и моторами М-34 ФРНГ мощностью 1200 л.с. Самолет с полетным весом до 27 т должен был развивать скорость до 482 км/ч;

— по рекомендации НИИ ВВС проработан вариант самолета-звена с подвеской двух истребителей И-16.

Спустя год после развертывания работ по ДБ-А требования к дальнему бомбардировщику резко изменились. Ставку сделали на более высокие скорость и потолок. С учетом этого в СССР создается тяжелый бомбардировщик ТБ-7.

- Написано со слов Л.Л. Кербера. В то же время встречаются сообщения, что этот полет проходил до Мелитополя и обратно.

источник: Николай Якубович «Дальний бомбардировщик Академия», «Крылья Родины»№№11-12, 1997

Почтенные коллеги! представляю статью — продолжение цикла, получившегося, ну совершенно случайно:)

БЛАГОДАРЮ ЗА СТАТЬЮ. ТО ЧТО НАДО! Это да. Затягивает! Вот тема не раскрыТая- броне подвозчики боеприпасов. Важная вещь. Позволяет пополнить снаряды прямо на позиции. или нырнув в ближнюю складку месТности. Потом- инженерные машины. Подвозчики ВВ зарядов для разминирования. БРЭМЫ.

Этого непочатый край. А еще -пипец! Есть КШМ…

Спасибо за Ваш отзыв, почтенный коллега. Увы — в коротких АИ «объять необъятное» невозможно.

А где разнесенная броня?

Та самая которая ПТРы оставила «не у дел».

а как руководство представляло переобувание этого танка? Подвижность и проходимость машины хороши, но отсутствие плавучести — жирный минус. И при этом сохраняется КГ ход, которым экипаж никак воспользоваться не может.

«Переобувание» — как у всех БТ. Про «плавучие» разведчики во 2-й части. Как же без них?!

Большим шаландам, большие разведчики… Встречайте ПТ-1А!

Про «плавунцов» см. Часть-2, гденить в конце месяца.

С 220-сильным двигателем может быть лучше построить тяжелый трехосный БА на шасси ЯГ-6? Колесный привод более ремонтопригоден, а получившийся запас веса можно пустить на дополнительное протектирование баков, чтобы горящее топливо не заливало экипаж.

Слишком тяжёлый БА получится. Да и выпускать никто не будет — нет серийного гражданского шасси под такой БА.

Британский AEC в 11 тонн не тяжелый? Или под каждым кустом лежат укороченные (но при этом серийные…) шасси БТ?

Шасси БТ — как раз серийные. Все технологии отработаны. Производители есть. А бритовские БА нам вааще не указ — у них другая экономика и другая логистика.

C чего это новым БТ быть серийными, если там новое шасси, новый двигатель, новая башня, новая вооружение и новая броня? Никто из производственников даже их чертежей ещё не держал. А британские БА вполне могут стать указом, точно также, как для Харькова указом стали американские М1931 вместо отечественных Т-24.

Или как вариант, не тратить время на доработку шасси ЯГ-6, а использовать уже имеющееся от ЯГ-10.

с колесами была большая проблема перед войной. И то еще относится к традиционным узким шинам. «Пневмобаллоны» тех времен которые предназначались для бездорожья даже до размерности колес шишиги не дотягивают. Очень печальное зрелище будет представлять собой разведывательный бронеавтомобиль.

Вы точно этот набор альтернативных знаний ,ТТх и техники с вооружение+ мнении альтернативных людей читаете?))

КМК уже и не скрывает что фантастику пишет…

С 220-сильным двигателем может быть лучше построить тяжелый трехосный БА на шасси ЯГ-6? Колесный привод более ремонтопригоден, а получившийся запас веса можно пустить на дополнительное протектирование баков, чтобы горящее топливо не заливало экипаж.

1.С чего вы взяли что если бензак загорелся ТАМ что кого то из экипажа надо спасать-а?

давайте приведу «клаассику»

Моя кровь, пахнувшая водкой, заливала лицо. На снарядных «чемоданах» лежал окровавленный башнер. Лобовой стрелок застыл на своем сидении, вместо его головы я увидел кровавое месиво. И в это мгновение, Захарья простонал: «Лейтенант, ноги оторвало». Задняя створка люка была открыта. С огромным трудом откинул переднюю половину. И когда я уже почти протиснул Захарью из люка на башню, хлестнула очередь из автомата. Мой стреляющий упал в танк, а я на корму, на убитого десантника. Автоматы били метрах в сорока впереди танка.

2.АНафига вам трех-колесный то?))

3.ЯрослАвский завод он как не упарится клепать то?Это к вопросы СКОЛЬНО их надо на отдельно взятую дивизию)))»Богатый» СССР их клепал в мирное время по 2000(!!) штук в год—это о БРДМ-1 грю))

4.на базе Яга…ммм…сколько он весит то?))это к вопросу

осадкивеса манеренностирадиуса цыркуляцигрюИли у вас ТАМ эсминцы ВМВ по 30.000 тонн-со 100 мм бронёй??))(да про современь в курсаХХХ)

1.С чего вы взяли что если бензак загорелся ТАМ что кого то из экипажа надо спасать-а? Говорю исходя из основных претензий экипажей БА-6, а также последующей модернизации БА-10 с выносом баков наружу корпуса. 2.АНафига вам трех-колесный то?)) Как вы прочитали «трехосный» как «трехколесный»? Трехосная полноприводная система была признана годной на испытаниях опытного ЗИС-36, но в тоже время ему не хватило мощности 90-сильного двигателя. Предлагаемые автором 220 лошадков потащат не только сам трехосный грузовик, но ещё и его усиленный бронекорпус. 3.ЯрослАвский завод он как не упарится клепать то?Это к вопросы СКОЛЬНО их надо на отдельно взятую дивизию)))»Богатый» СССР их клепал в мирное время по 2000(!!) штук в год—это о БРДМ-1 грю)) Кому нужна моторизованная разведка? Подвижным соединениям. Так что давайте считать. Итак, что предлагает автор: 15 кавалерийских дивизий — 1 РР (16 БА) = 240 БА 10 ТП РВГК на Т-28 — разведвзвод на 6 БА = 60 БА 20 МД на БТ-7 — 1 РР (16 БА) = 320 БА 20 ТБр на БТ-7 — разведвзвод на 6 БА =120 БА 40 ОТП на БТ-7 — разведвзвод на 6 БА = 240 БА Итого в данном сценарии нам потребуется 980 разведывательных БА. С поправкой на учебные центры можно округлить до… Подробнее »

1.С чего вы взяли что если бензак загорелся ТАМ что кого то из экипажа надо спасать-а? Говорю исходя из основных претензий экипажей БА-6, а также последующей модернизации БА-10 с выносом баков наружу корпуса. —ХД 2.АНафига вам трех-колесный то?)) Как вы прочитали «трехосный» как «трехколесный»? Трехосная полноприводная система была признана годной на испытаниях опытного ЗИС-36 нет. но в тоже время ему не хватило мощности 90-сильного двигателя. Предлагаемые автором 220 лошадков потащат не только сам трехосный грузовик, но ещё и его усиленный бронекорпус. писал бы сразу уж ГТУ-а?А то чё там мелочится то?Кстати найдете в СА 220 сильный то?))ну до полета Гагарина-а?))А в стране?)) БРДМ-2 (после гагаринская) со 140 сильным каталася))БТР-70(!!!) два 120 сильных втыкали потомучта ананас! Кому нужна моторизованная разведка? всем))Даж в РККА 12 броневиков в пехоту совали)) Итак, что предлагает автор: воевание элитными войсками -не?))Так то РККА обр 1944 включала в ся более 20.000 танков))и ПЯТЬ(!!) танковых армий …и толпу народу в размере 5 507 тыс. в сухопутных войсках действующей армии. а про автора и его поддерживающизх ос0бливо в свете «последних событий» могу сказать одно —«Никак вы не научитесь»(С) Итого в данном сценарии нам потребуется 980 разведывательных БА. С поправкой на учебные центры можно округлить до 1100. Не так уж и много… Подробнее »

Все претензии к Ансару. У него, как у автора данного сценария они в нём есть. )))

Так грузоподъёмность же. Если есть резерв массы, то его до упора забьют броней или вооружением.

«Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надёжно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно дать по голове»

Опытные британско-американские БА Т18 весили 24 тонны, а более серийные АЕС-и те же самые 11.

Автор темы утверждает, что у него они есть. ))

Все претензии к Ансару. У него, как у автора данного сценария они в нём есть. )))

T.е если кто спорол чущь то её надо обсудить а не указать на недостатки?«Атомный реактор на схеме условно не показан«Все претензии к Ансару. У него, как у автора данного сценария они в нём есть. )))

Так грузоподъёмность же. Если есть резерв массы, то его до упора забьют броней или вооружением.

???Не совсем понял про «резерв массы» ака перегруз))

Опытные британско-американские БА Т18 весили 24 тонны, а более серийные АЕС-и те же самые 11.

???

мда…вам видео испытвний колесной технике или литературным ну про МАССЫ то?давайте сначала литературным))

колесная техника..для понимания армия США вообще не собиралась ПОСЛЕ ВМВ её иметь в армии))Рэнесанс—колесной ярости это «малые войны»-с мужики в панамках,трико и ржавыми ружьями!))дэржите

https://www.youtube.com/watch?v=w5Aei-j3aJs

Автор темы утверждает, что у него они есть. ))

автор все лучше и лучше с каждым постом -скоро его бог в лоб поцелует, так думаю!

Говорю исходя из основных претензий экипажей БА-6, а также последующей модернизации БА-10 с выносом баков наружу корпуса.

Для этого ШРУСы должны быть другие, не Рцеппа или Спайсер, а Мармон-Херрингтон или Кордит. Что-то попроще, чтобы промышленность могла раньше освоить и к началу войны была бы какая-то серия.

А в компоновке AMX-10RC сделать можно? Правда, опять проблемы с резиной. Но зато не надо ШРУС, для подвески пойдут двойные карданы, да даже и одиночные.

+++++

Спасибо!

Мало танков и тягачей, нужны средства ПВО в большом количестве. Например, можно наладить выпуск ДШК вместо винтовок СВТ.

Почтенный коллега! Танков меньше чем в РИ выпустят только в промежутке между 35-40 г.г. Зато будут выпускать много САУ и АРТЯГАЧЕЙ. С началом ВОВ танков будут выпускать ничуть не меньше. И танки будут лучше.

Насчёт ПВО полностью согласен. И крупносерийный выпуск ДШК — обязательный «пунктик» в любой адекватной АИ о предвоенной РККА.

А еще нужен единый пулемет, массой не больше чем немецкий. И до войны надо успеть развернуть его серийное производство, взамен дегтярей и максимов. Можно на основе пулемета ГВГ, но с быстросменным стволом и упрочненной ствольной коробкой. И чтоб металлическую ленту использовал. Сделали же на основе ГВГ отличный пулемет СГ-43, правда он был тяжеловат для универсального.

Ну или пусть Симонов новый пулемет сконструирует, он сможет — толковый чувак был.

Да, пистолет-пулемет дешевый и технологичный тоже нужен, и заранее. Чтоб вместо ППД.

Почтенный коллега! Это уже тема для других АИ:)

еСТЬ ТАКОЙ пп! Коровина обр. 41!

Если ждать до 41 г., то тогда уж лучше ППШ 😉

Привет. А ЕЩЕ ЕСТЬ ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ШВАРЦЛОЗЕ. У него всего 1 пружина вообще. Надо только косяки его уменьшить.

Это не тот Шварцлозе, который требовал чистейшего машинного масла для смазки патронов? Не, не пойдет. У нас такое масло в дефиците.

Мне видится иная концепция танка-разведчика. Сверх бронированный(не пробивается пак40 или на начало война пак38, с большими углами наклона брони от 45 до 60) с авиадвижком мини-танк/танкетка с 2 людьми лежа и 50 мм минометом и пулеметом ДТ. и радио. может без радио. Действует так. НИЗКИЙ СИЛУЭТ -НЕ БОЛЕЕ 1,4 МЕТРА позволит подойти близко и не погибнуть. ПОДКРАДЫВАЕТСЯ БЫСТРО К маскированной Пто пушке, ставит на ее позицию из миномета дым цветной или засыпает конфетти цветным позицию. Сообщает по радио-где цель. А буксируемая арта или САУ , может даже открытая со всех сторон шасси скажем Т-70 и на этой платформе -76 ЗИС-3 издалека громит позицию пушки ПТО. Развед-танк безбашенный должен выдержать пак38 или потом пак 40 в лоб со 100 ! м. а дальше он спрячется и обозначит врага. он может даже рывком ворваться на орудие и уничтожить его! Можно оснастить и небельверфером без возможности подзарядки до прихода на базу. с дистанции 300 м и бо менее- это капец любому танку врага. 1 выстрелом! Пусть за счет Т-34 будет в бригадах или др. частях- еще такие вероятно 15 тонные разведчики. например в бригаде пусть не 36 Т-34 И Т-60 -20 ШТ, А ВМЕСТО 20 Т-60: 20-15 таких разведчиков. Возможно такому развед- танкету… Подробнее »

Вот это полёт фантазии, почтенный коллега! Уважаю! Чем не тема для целой АИ?