Краткий обзор работ 50-х годов XX века в области создания самолетов с ядерными силовыми установками

Данный материал выкладывается на сайт в продолжение темы, поднятой в статье «Сияющие небеса… или как Америка перестала беспокоиться по поводу атомной энергетики и полюбила Boeing B-52».

Как известно, под руководством А.Н.Туполева было разработано большое количество оригинальных тем и проектов в области самолетостроения. Одной из таких тем стали работы в области создания самолетов с ядерными силовыми установками.

Начиная с 1946 года в США, а затем и в других западных странах начались работы по разработке летательных аппаратов различных классов, как военного,так и гражданского назначения, оснащенных ядерными силовыми установками. До начала 60-х годов были предложены десятки проектов пилотируемых и беспилотных ЛА с различными техническими решениями этой проблемы, как по силовым установкам, так и по самим летательным аппаратам. Вслед за США с середины 50-х годов к работам по созданию самолетов с ядерными силовыми установками подключился и СССР.

Основным преимуществом боевых самолетов с ядерной силовой установкой (ЯСУ) является практически неограниченная дальность и продолжительность полета, что крайне было важно для самолетов стратегической и противолодочной авиации с учетом рассматривавшегося в тот период, перехода на крейсерские сверхзвуковые скорости полета на больших высотах и низковысотные трансзвуковые режимы полета. Эти режимы требовали резкого увеличения расходов классических видов топлива.

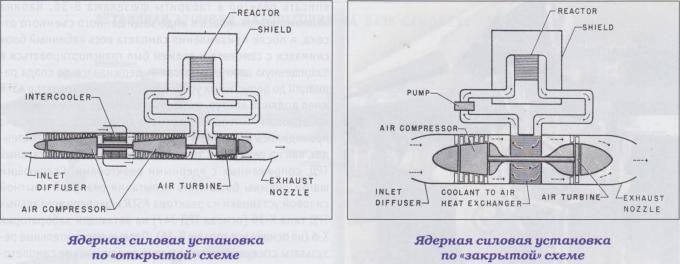

В первом приближении, основным отличием ядерных силовых установок от обычных «химических» является то, что в них в качестве источника тепловой энергии используется ядерный реактор, где производится управляемая реакция ядерного горючего. Горючее — изотопы урана или плутония. Теплотворная способность одного килограмма ядерного горючего составляет 22,2 млрд. ккал. тепла. Для сравнения, при сгорании одного килограмма керосина освобождается всего лишь 10000-11000 ккал. тепла. Предварительные расчеты показывали, что одного килограмма урана-235 достаточно для кругосветного беспосадочного перелета. В случае использования обычного топлива -300 т. Возможны две схемы выполнения ЯСУ на основе общих решений ТРД. Первая — так называемая «открытая» схема, в которой роль камеры сгорания выполняет реактор, непосредственно конструктивно встроенный в ТРД. В этом случае получается достаточно компактная и относительно простая конструкция, но с высоким риском радиоактивного заражения окружающей среды. В «закрытой» схеме генератор тепла — реактор связан с двигателем одним или двумя каскадами теплоносителя (вода, классическое авиационное топливо, жидкие металлы). В этом случае система получалась более тяжелой и громоздкой, менее технологичной в эксплуатации, но более безопасной в экологическом плане. Особой проблемой было создание относительно легкой и эффективной защиты экипажа и всех самолетных систем, химического топлива (в случае использования комбинированных силовых установок), оборудования и вооружения(в том и ядерных боеприпасов) от радиационного облучения. Сюда надо добавить решение сложнейших проблем обеспечения безопасного наземного обслуживания комплекса на основе самолета с ЯСУ. Особая статья — огромная стоимость разработки постройки и развертывания комплексов на основе самолетов с ЯСУ, которая в перспективе должна была бы приближаться к стоимости развертывания систем на основе ядерных подводных лодок с баллистическими ракетами. Даже из этого неполного списка, проблем видно, что преимуществ на порядок меньше, чем недостатков. Реально огромный плюс один — неограниченная дальность и продолжительность полета, на перспективу достигнутая за счет неимоверных научно-технических и финансовых усилий и затрат. Весь этот неполный перечисленный список проблем, в конечном счете, свел все работы по самолетам с ЯСУ к серии самых разнообразных проектов, агрегатов ЯСУ, которые прошли испытания на наземных стендах, и в ограниченной степени на двух летающих лабораториях: американской NB-36H и советской Ту-95ЛАЛ.

Важно отметить, что параметр дальности, в частности для стратегического самолета с ЯСУ, был особенно важен для СССР. Американцы в основном решили свои авиационные стратегические проблемы после Второй мировой войны за счет создания сети авиабаз вокруг стран восточного блока. Их флот из средних и межконтинентальных стратегических бомбардировщиков (В-29, В-50, В-47, В-Зб, а затем и В-52) достаточно долго и достаточно спокойно гарантировал выход в любую точку СССР и его союзников. Для США программа самолета с ЯСУ, в определенной степени, была избыточной, в значительной степени на перспективу. Для СССР, который не имел авиабаз вблизи США, глобальные дальности полета для стратегических самолетов были весьма актуальны — для гарантированного удара по США, с желательным возращением на свою базу, в боевых условиях требовалось летать на дальности до 20000 км.

Первыми к созданию стратегического бомбардировщика с ядерной силовой установкой приступили США. В начале 50-х годов в США принимаются программы WS-125 и WS-125A, предусматривавшие развертывание масштабных работ по созданию стратегического бомбардировщика с ЯСУ. Вслед за США, аналогичные работы в середине 50-х годов были развернуты и в СССР. Работы охватывали практически весь спектр самолетов стратегической бомбардировочной авиации и включали в себя работы по созданию стратегических самолетов, как дозвуковых, так и сверхзвуковых высотных, а также низковысотных. В рамках этих работ изучались возможности создания противолодочных самолетов с ЯСУ, как наземного базирования, так и в гидросамолетных вариантах, военно-транспортных самолетов и т.д. На более далекую перспективу предполагалось заняться пассажирскими самолетами с ЯСУ.

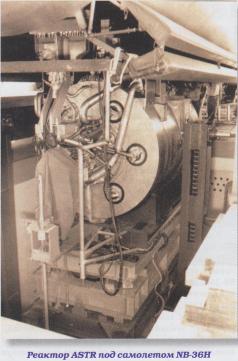

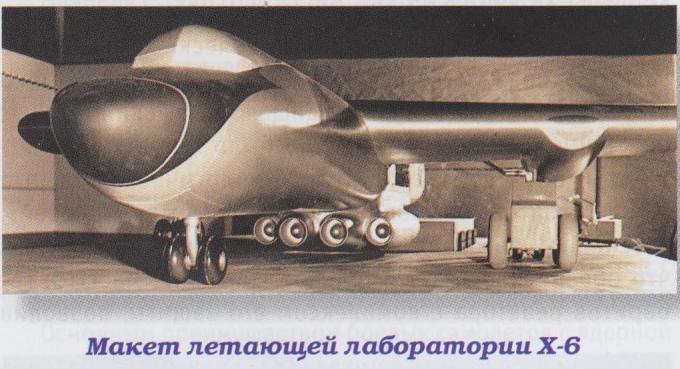

В рамках масштабных работ по самолету с ЯСУ в США был построен экспериментальный самолетный реактор ASTR мощностью 1,0 мегаватт, массой около 16 т который прошел летные испытания на летающей лаборатории NB-36H, созданной на базе серийного стратегического межконтинентального бомбардировщика В-36. В период с 1955 по 1957 год было выполнено 47 полетов, из них 20 — с включением ядерной силовой установки (командир экипажа — летчик-испытатель А.С.Уитчел). Целью экспериментов было определение воздействия комплексного радиоактивного облучения на самолетную конструкцию, оборудование, реактивное топливо и экипаж в реальном полете. Отрабатывались и испытывались различные технические и технологические решения по защите экипажа от излучения в полете. На самолете со стороны реактора экипаж защищало 12 т. свинца, плюс нейтронное излучение должно было поглощаться водяными потоками за кабиной. Биологическая защита самого реактора по своему выполнению была «теневой», в основном защищая направление на кабину экипажа, что обеспечивало значительное снижение массы и габаритов реактора с комплексом его защиты, позволив вписать реактор в габариты фюзеляжа В-36. Кабина экипажа выполнялась в виде защищенного съемного отсека, и после приземления самолета весь кабинный блок снимался с самолета и должен был транспортироваться в защищенную шахту, где отсек выдерживался до спада радиации до допустимых уровней. Водоводяной реактор ASTR имел водяной контур, охлаждаемый через теплообменник набегающим потоком забортного воздуха. Одновременно проводились изучение и отработки ЯСУ на наземных стендах, как на реакторах, так и на первых экспериментальных ТРД, сопряженных с ядерными реакторами. Следующим шагом должны были стать испытания реальной опытной силовой установки из реактора ASTR и экспериментальных ТРД типа Х-39 (основа ТРД J47) на летающей лаборатории Х-б (на основе все того же В-36). Первые положительные результаты стимулировали ведущие американские самолетостроительные и двигателестроительные фирмы со всей своей мощью подключиться к программе ЯСУ.

Крупнейшие американские авиационные фирмы (Конвэр, Локхид), совместно с двигателестроительными фирмами (Дженерал Электрик — «открытая» схемы, Пратт и Уитни — «закрытая» схема), в рамках нескольких программ подготовили серию проектов самолетов различного назначения для ВВС США. Фирма Локхид предлагала создать низковысотные ударные самолеты (проекты CL-225, CL-145 и др.). Конвэр по теме программы WS-125A предложила целую серию сверхзвуковых машин стратегического назначения, в рамках этой программы рассматривалась возможность создания самолетов с ЯСУ на базе В-58 и В-70.

Исследования, испытания ЯСУ, как на земных стендах, так и в полетах показали, что вопросов к системе, да и к самой идее больше, чем ответов. В 1956 году военные отказываются от проекта WS-125A и от дальнейших работ по летающей лаборатории Х-б, а в 1961 году ВВС США отказались от всего неподъемного массива работ по созданию пилотируемых самолетов с ЯСУ. Во второй половине 50-х годов до начала 60-х в США проводился целый ряд проектных работ по другим направлениям создания самолетов с ЯСУ. С 1958 по I960 год в США успешно испытали ядерную энергетическую установку HTRE-3 мощностью в 35 МВт, которая обеспечивала работу двух самолетных ТРДА для ЯСУ типа Р-1 для будущего ядерного самолета. В рамках этих работ в воздухе проверили радиационную защиту, а на земле успешно испытали HTRE-3. Изучались проекты транспортных, противолодочных самолетов и самолетов-заправщиков на основе использования сочетания ТВД и ядерного реактора — проекты установки ЯСУ, а также создание летающей лаборатории Х-211 на базе транспортного С-133 для испытаний новых ядерных самолетных силовыхустановок. В конце 50-х годов фирмы Конвэр и Локхид по программе CAMAL рассматривали несколько проектов стратегических дозвуковых самолетов с ЯСУ, в том числе и с комбинированными силовыми установками (ТРД с ЯСУ плюс ТРД на обычном реактивном топливе, использующиеся на взлете, посадке и как резервные), в частности, проекты CL-232, NX-2 и др.

Предварительные проектные работы по теме ЯСУ проводились в эти годы и в других западных странах. В Великобритании было подготовлено несколько оригинальных предварительных проектов ударных и патрульных самолетов с ЯСУ. Велись работы по данной тематике и во Франции.

После оценки всех результатов, полученных в ходе проектирования, экспериментальных работ и реальных испытаний, работы по данной тематике в США в тот период были свернуты. Причиной тому, на мой взгляд, стали предполагаемые огромные, даже для сверхбогатых США, финансовые затраты, запредельные (за период с 1946 по 1961 годы ВВС и Комиссия по атомной энергии США затратили на программу ЯСУ более 7 млрд. долларов — тех полновестных долларов, не чета нынешнему «худому зеленому») технические и экологические риски (последние тогда еще толком мало кто понимал), а также появившаяся к 60-м годам возможность решения многих практических стратегических задач с помощью менее экзотических систем, чем пилотируемые самолеты с ЯСУ — ядерные подводные лодки с баллистическим твердотопливными ракетами, баллистические твердотопливные ракеты шахтного базирования с малым временем подготовки к старту и т.д., а также появление экономичных ТРД, позволившим классическим стратегическим авиационным носителям в сочетании с использованием ракет «воздух-поверхность» гарантированно обеспечивать поражение стратегических целей вероятного противника на всю глубину его территории. И на Востоке и на Западе, взвесив все за и против по данной тематике, свернули работы поЯСУ. Первыми от этих работ отказались американцы — 28 марта 1961 года президент США Д.Ф.Кеннеди закрыл программу. Вслед за США от активных действий по программе создания серии проектов самолетов с ЯСУ отказались и в СССР.

Логика и элементы общего построения работ в СССР по созданию самолета с ЯСУ в определенной степени повторяли то, что было проделано в США по данной тематике.

В конце 40-х начале 50-х годов в СССР развернулись исследования по созданию ядерных реакторов для корабельных энергоустановок. Работы были сосредоточены в институте, возглавлявшемся академиком И.В.Курчатовым. Вскоре в тематику этого института вошли работы в области применения ядерной энергии в авиации. Руководство авиационной тематикой в институте было возложено на академика А.П.Александрова. 12 августа 1955 года вышло Постановление Совета Министров СССР №1561-868, по которому к атомной авиационной проблеме подключались некоторые предприятия авиационной промышленности. ОКБ А.Н.Туполева, ОКБ В.М.Мясищева должны были заняться проектированием и постройкой самолетов с ядерными силовыми установками, а ОКБ Н.Д.Кузнецова (разработка ЯСУ «закрытой» схемы) и ОКБ А.М.Люлька (разработка ЯСУ «открытой» схемы) разработкой авиационных силовых установок для этих самолетов. Создание самолета с подобной силовой установкой открывало перед ВВС возможность получить в свои руки пилотируемые боевые системы, продолжительность и дальность полета которых ограничивалась бы только физической выносливостью экипажа и допустимыми дозами облучения, полученными им в процессе выполнения полета.

Прорабатывалось несколько вариантов ядерных авиационных силовых установок на основе прямоточных, турбореактивных и турбовинтовых двигателей с различными схемами передачи тепловой энергии к двигателям. Отрабатывались различные типы реакторов и систем теплоносителей. Рассматривались рациональные для применения в авиации виды биологической защиты экипажа и систем оборудования от воздействия радиоактивного излучения.

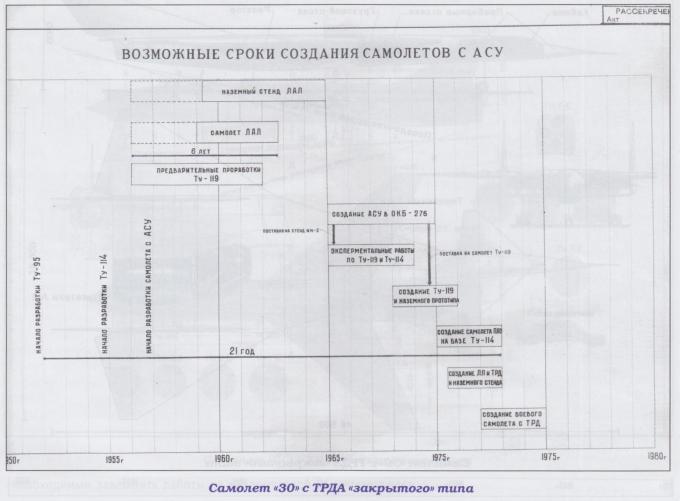

В ОКБ А.Н.Туполева совместно со смежными предприятиями и организациями была проработана крупномасштабная, рассчитанная на два десятилетия программа создания и развития тяжелых боевых самолетов с ядерными силовыми установками, которая должна была завершиться постройкой в 70-80 годы полноценных боевых дозвуковых и сверхзвуковых самолетов различного назначения. Рассматривались возможные компоновочные решения будущих самолетов с ЯСУ, как на основе находившихся в эксплуатации и в разработке в ОКБ проектов, так и на основе совершенно новых, в полной мере учитывавших особенности эксплуатации в воздухе и на земле ЯСУ.

На первом этапе предполагалось создать наземный стенд для отработки самолетной ядерной силовой установки, затем аналогичная установка должна была быть испытана на летающей лаборатории с целью отработки системы радиационной защиты экипажа.

По оценкам ОКБ, для конкретного самолета Ту-95 при переводе его силовой установки на ядерную энергию требовался реактор мощностью 100000 кВт. Масса радиационной защиты получалась 47000 кг, при этом четыре ТВД самолета обеспечивали мощность 55000 л.с., взлетная масса самолета получалась равной 136000 кг. Это было значительно меньше, чем у серийного Ту-95, экономия достигалась за счет уменьшения массы топлива.

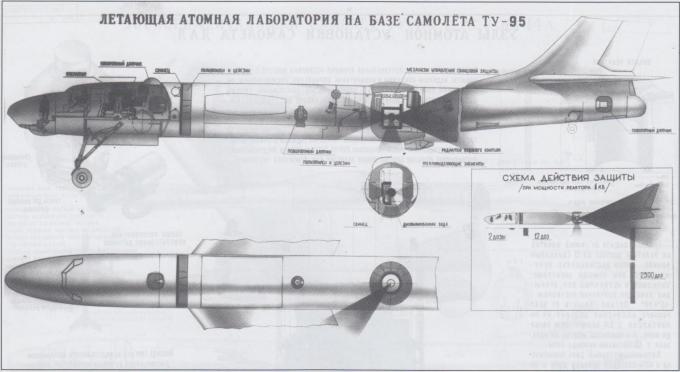

28 марта 1956 года вышло Постановление Совета Министров СССР, согласно которому в ОКБ начались практические работы по проектированию летающей лаборатории на базе серийного самолета Ту-95 для исследований влияния излучения авиационного ядерного реактора на самолетное оборудование, а также для изучения вопросов, связанных с радиационной защитой экипажа и особенностей эксплуатации самолета с ядерным реактором на борту. Общее руководство по теме А.Н.Туполев возложил на Г.А.Озерова, предварительные проработки проводились в бригаде Б.М.Кондорского. Предварительные расчеты проводил Г.А.Черемухин, первые компоновки прорисовывал сам Б.М.Кондорский.Рассматривались варианты, как с «открытой», так и с «закрытой» схемой. В дальнейшем более детальной проработкой проектов занималось подразделение С.М.Егера. Были проработаны проекты нескольких самолетов военного назначения с ЯСУ различного схемотехнического исполнения. Прежде всего, провели работы по подготовке проекта переоборудования серийного самолета Ту-95 под установку опытного реактора небольшой мощности. Цель работы — создать летающую лабораторию стенд, на котором можно было бы познакомиться в реальных условиях полета с особенностями работы ЯСУ на реальном летающем самолете.

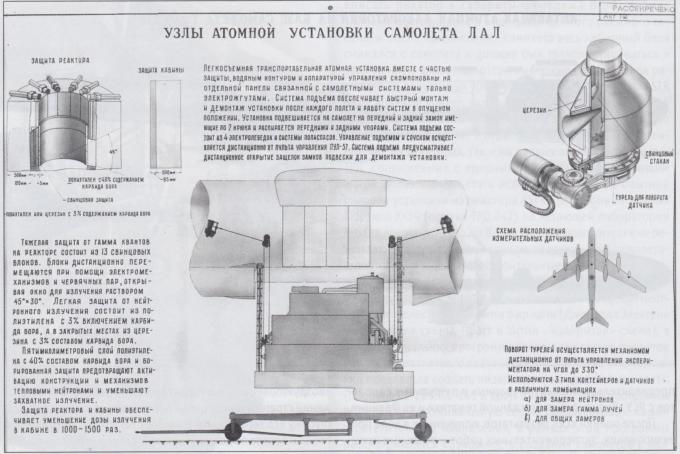

Проектные работы по наземному стенду и установке реактора на самолет проводились в Томилинском филиале ОКБ, возглавлявшимся И.Ф.Незвалем. Радиационная защита на стенде, а затем и на летающей лаборатории, получившей обозначение Ту-95ЛАЛ (заказ 247), изготовлялась с использованием совершенно новых для авиастроения материалов — полиэтилена с различными добавками. Для освоения в производстве этих новых конструкционных материалов потребовались совершенно новые технологии. Они суспехом были освоены в отделе неметаллов ОКБ А.Н.Туполева под руководством А.С.Файнштейна. Новые защитные авиационные материалы и элементы конструкции из них были созданы совместно со специалистами химической промышленности, проверены ядерщиками и признаны пригодными для применения в наземной установке и на летающей лаборатории. Защита кабины экипажа выполнялась комбинированной: свинец, полиэтилен и церизин. Непосредственно на реакторе уста-навливаласьтяжелая защита от гамма-квантов из свинца, легкая защита от нейтронного излучения, состоявшая из полиэтилена с различными добавками. Защита реактора и кабины обеспечивала уменьшение дозы облучения в кабине в 1000-1500 раз.

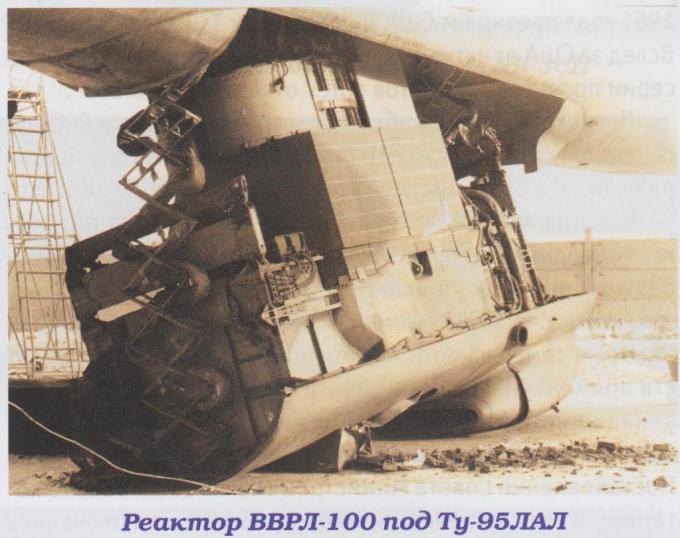

В 1958 году наземный стенд был построен и перевезен на испытательный полигон под Семипалатинск, одновременно была подготовлена ядерная силовая установка для летающей лаборатории. Для удобства обслуживания реактор на стенде и на летающей лаборатории был выполнен на специальной платформе с подъемником и, при необходимости, мог опускаться из грузоотсека самолета. В первой половине 1959 года был произведен экспериментальный запуск реактора на наземном стенде. В ходе наземных испытаний удалось выйти на заданный уровень мощности реактора, теперь можно было переходить к работам на летающей лаборатории.

Под летающую лабораторию Ту-95ЛАЛ был выделен один из серийных Ту-95М, который в 1961 году после переоборудования под экспериментальную ядерную установку был передан на летные испытаний. С мая по август 1961 года было выполнено 34 полета. Налетающей лаборатории Ту-95ЛАЛ летали и проводили испытания летчики-испытатели М.М.Нюхтиков, Е.А.Горюнов, М.А.Жила и др, ведущим по машине был Н.В.Лашкевич. Полеты проходили как с холодным реактором, так и с работающим. Была достигнута мощность реактора 60000 кВт. В этих полетах в основном проверялась эффективность радиационной защиты. Экипаж и экспериментаторы находились в передней герметической кабине, где был установлен датчик, фиксировавший параметры излучения. От остальной конструкции самолета кабина отделялась комбинированным защитным экраном из свинца, полиэтилена и церезина. Датчики, фиксировавшие излучение, также устанавливались в районе грузоотсека и в задней кабине самолета. В средней части фюзеляжа располагался отсек с водоводяным реактором типа ВВРЛ-100 с защитной оболочкой из свинца и церезина. Отсек немного выходил за обводы фюзеляжа самолета, под отсеком находился воздушный радиатор водяного контура реактора. На борту имелась система управления реактором, задействованная на пульт экспериментаторов.

Проведенные летные испытания Ту-95ЛАЛ показали достаточно высокую эффективность примененной системы радиационной защиты, что позволяло продолжить работы по самолетам с ядерными силовыми установками. Параллельно с этими работами рассматривался вариант летающей лаборатории для испытаний ЯСУ по «закрытой» схеме на основе ТРД (ТРДА). Все последующие проработки ОКБ по теме самолетов с ЯСУ базировались на проработках и экспериментах по Ту-95ЛАЛ.

В ходе работ ОКБ рассматривался вариант ЯСУ «открытой» схемы, однако приоритет для пилотируемых ЛА был отдан «закрытой» схеме. По «открытой» схеме рассматривались лишь проекты беспилотных самолетов, в частности, вариант Ту-121 («С») с ЯСУ.

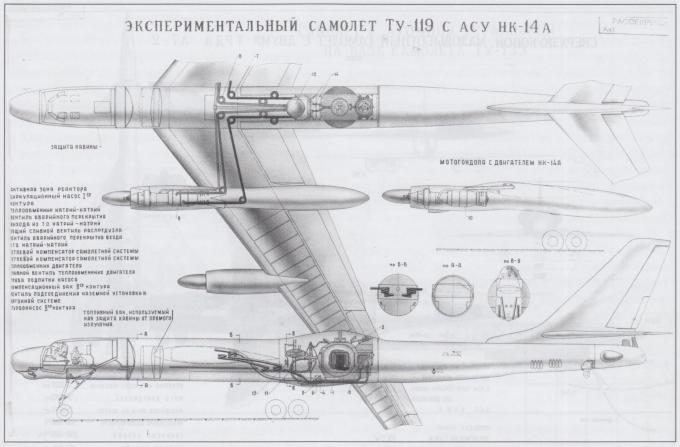

Следующим важным этапом в разработке самолета с ЯСУ должен был стать экспериментальный самолет, получивший по ОКБ обозначение «119» (Ту-119). Как и в случае с Ту-95ЛАЛ, базовой машиной должен был стать Ту-95, но в отличие от него в новом проекте два из четырех штатных двигателей НК-12М должны были быть заменены на два ТВД НК-14А с теплообменниками. Реактор мощностью 120000 кВт компоновался на самолете «119» так же, как и на Ту-95ЛАЛ, теплопередача от реактора к двигателям должна была осуществляться с помощью жидкого металлического носителя. Магистрали с теплоносителем проходили от реактора через фюзеляж, центроплан к теплообменникам двух внутренних двигателей НК-14А. Защита экипажа, систем и оборудования выполнялась по аналогии с Ту-95ЛАЛ. В рамках начавшихся работ ОКБ Н.Д.Кузнецова приступило к проектированию ТВДА НК-14А, в ОКБ А.Н.Туполева готовился эскизный проект самолета «119». Планировалось, что в начале 70-х годов можно будет первые два опытных НК-14А установить на самолет и начать испытания.

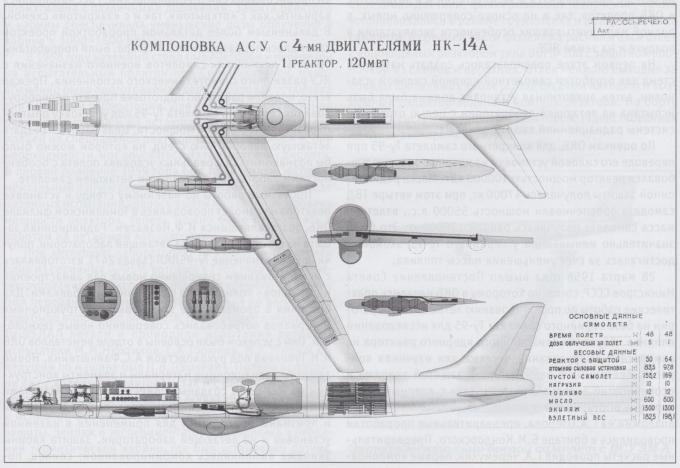

Следующим этапом должен был стать боевой самолет с четырьмя НК-14А с большой продолжительностью полета. В частности, планировалось создать на базе Ту-114 самолет ПЛ0 с ЯСУ. Мощность двух реакторов ЯСУ должна была достигать 90 МВт. Взлетная масса самолета превышала 222 т. Реактор с защитой имел массу 86 т. ЯСУ — около 120 т. Запас химического топлива (для взлета и посадки) -12 т. Масса пустого самолета -193 т. Допустимая продолжительность полета из условий допустимого облучения — 48 ч.

По теме самолета ПЛ0 с ЯСУ рассматривался проект самолета под два ТРДА типа А-7-6 с максимальной суммарной взлетной тягой 39 тс. и крейсерской тягой на ядерном топливе — 13 тс. Компоновочные решения самолета были близки к Ту-16 и Ту-104. Расчетная мощность реактора — 210 МВт. Взлетная масса — 135 т. Масса пустого самолета — 120 т. Масса реактора с защитой — 64 т. Масса ТРДА — 12 т. Масса ЯСУ — 84 т. Запас химического топлива — 12 т. Целевая боевая нагрузка — 5 т.

В тематике ОКБ были также перспективные работы по сверхзвуковым самолетам с ядерными силовыми установками.

В нескольких компоновочных вариантах рассматривались проекты дальних сверхзвуковых бомбардировщиков класса Ту-22 с ЯСУ. Один из предложенных проектов рассматривался под два ТРДА типа А-10-2 с максимальной суммарной взлетной тягой 26 тс. и с тягой на ядерном топливе в крейсерском сверхзвуковом полете — 20 тс. Мощность реактора — 200 МВт. Взлетная масса самолета — 81 т. Масса защиты кабины экипажа -10 т. Масса реактора с защитой — 21 т.

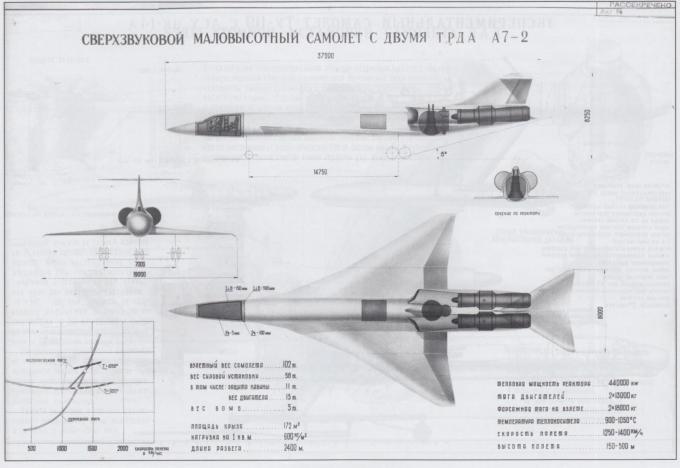

По теме низковысотного бомбардировщика, в ряду проектов ОКБ «124» и «132» с традиционными силовыми установками (ТРД и ТРДД), изучалась возможность создания подобного самолета с ЯСУ под два ТРДА А7-2 с максимальной суммарной взлетной тягой на форсажном режиме 36 тс. и с тягой на ядерном топливе в крейсерском низковысотном полете — 26 тс. Мощность реактора — 44 МВт. Взлетная масса самолета — 102 т. Масса ЯСУ (включая защиту кабины экипажа) — 11 т. Высота полета самолета — 150 — 500 м. Скорость полета самолета -1250 — 1400 км/ч. Бомбовая нагрузка — 5 т.

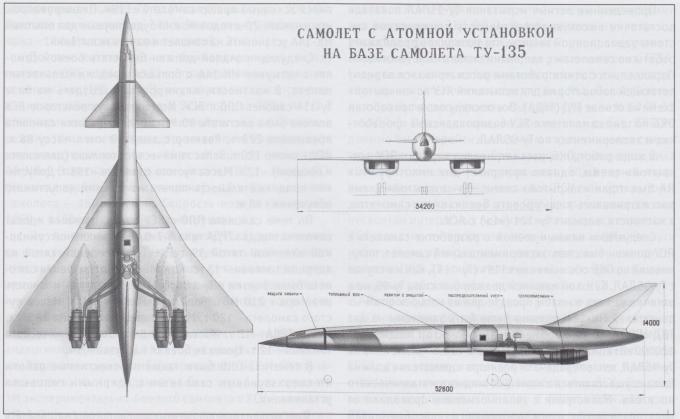

По теме создания сверхзвукового стратегического самолета-носителя Ту-135, изучалась возможность использования ядерной силовой установки для этого проекта. Однако, всем этим планам не суждено было осуществиться: в первой половине 60-х годов все работы по теме в ОКБ были свернуты.

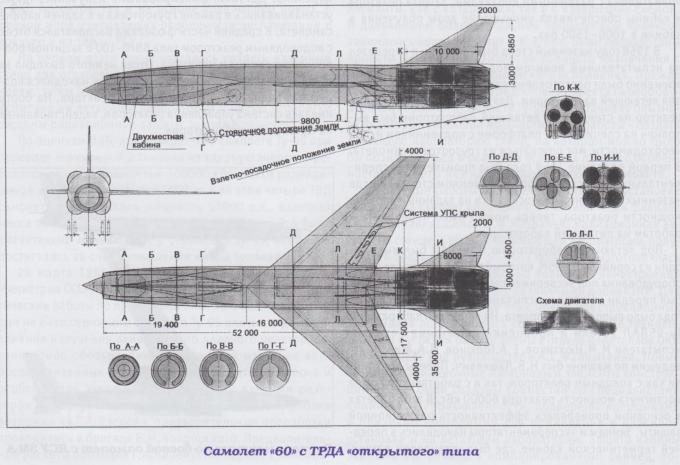

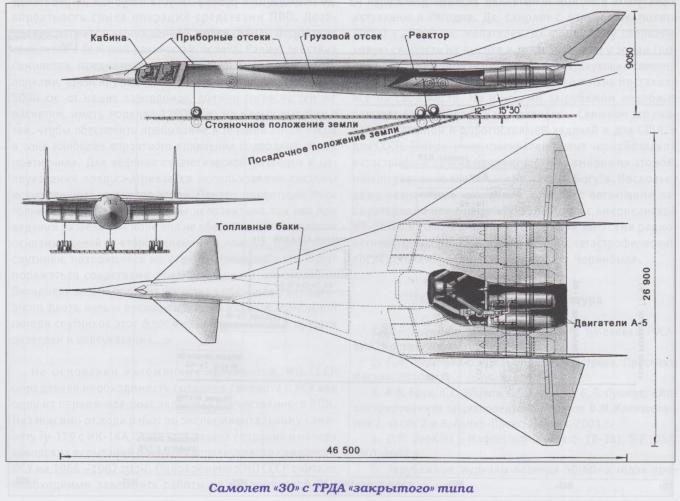

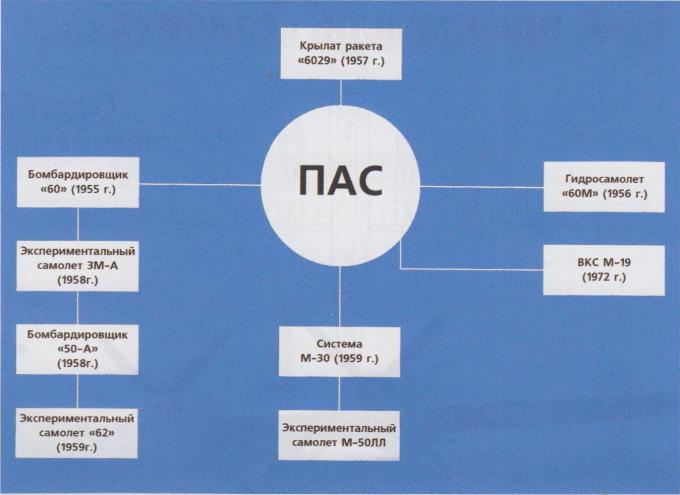

В ОКБ-23 В.М.Мясищева в пятидесятые годы велись аналогичные работы. В 1957 году в рамках проектирования стратегического бомбардировщика с ЯСУ М-60 изучалась возможность создания на базе серийного самолета ЗМ экспериментально-боевого самолета с ЯСУ — самолета ЗМ-А. Этот проект в определенной степени перекликался с туполевским проектом Ту-119, но в данном случае использовалась ЯСУ с ТРДА по «закрытой» схеме, заменявшими два внутренних ТРД ВД-7. В дальнейшем мыслилось в развитие этого проекта осуществить проект дозвукового барражирующего разведчика, но уже с четырьмя ТРДА. Следующим шагом должны были стать работы по сверхзвуковым стратегическим самолетам с ЯСУ. Основой этого должны были стать проекты самолетов по теме М-50/М-52 («50ЛЛ»), Впоследствии, на основе этих работ, ОКБ-23 должно было перейти к созданию стратегических сверхзвуковых самолетов — бомбардировщика-разведчика «60» и высотного бомбардировщика «30», проекты которых готовились с использованием ЯСУ, как «открытой», так и «закрытой» схем. В этом ОКБ прорабатывалось еще несколько интересных проектов летательных аппаратов с ЯСУ, в частности проект летающей лодки «60М». Все эти работы были прекращены с закрытием авиационной тематики в ОКБ-23 и практически совпали с прекращением реальных работ в стране по самолетам с ЯСУ.

Вопрос о дальнейшей судьбе работ по теме самолетов с ЯСУ в начале 60-х годов рассматривался как один из важнейших на самом высоком уровне — в ЦК КПСС и Совете Министров СССР, а также в Министерстве обороны СССР. Руководство страны было в курсе тех проблем, с которыми сталкивались разработчики ЯСУ. Основываясь на информации по ходу и результатам работ по ЯСУ, руководством страны давались указания по ходу дальнейших работ, в основном требовавшие завершения работ, без их форсирования. Предлагалось продолжить и завершить начатые работы. Закончить испытания Ту-95ЛАЛ. Продолжить работы по ТВДА НК-14А по «закрытой» схеме с изготовлением опытных образцов. Закончить работы по наземному стенду для испытаний ЯСУ по «закрытой» схеме. Продолжить работы по самолету Ту-119. Отмечалось, что продолжение работ в указанных объемах не потребует больших материальных затрат, но даст возможность создать и довести отечественный экспериментальный ядерный авиационный реактор. Позиция Министерства обороны СССР по данному вопросу несколько отличалась от вышеизложенного. МО СССР достаточно аргументировано выступало за продолжение работ по данной тематике. МО СССР констатировало:

«…В постановлении ЦК КПСС и Совмина СССР от 19 июня 1959 года за № 682-810 отмечалось, что научно-исследовательские и поисковые работы, проведенные в соответствии с постановлениями от 24 августа 1955 года за № 1578-579 и Совмина СССР от 29 марта 1956 года за № 423-230, выявили возможность создания дальних стратегических атомных самолетов. Постановлением от 19 июня 1959 года были заданы следующие работы по созданию атомных самолетов с дальностью полета в пределах 20-25 тыс. км. — в 1960 году разработать проекты боевых самолетов в маловысотном (ОКБ-156) и в высотном (ОКБ-23) вариантах и двигателей для них (ОКБ-276) и внести предложения о постройке таких самолетов; в 1962 году изготовить один комплект двигателей с реактором для НИИ атомных реакторов и два комплекта для ОКБ-156 и ОКБ-23; в 1963 году приступить к летным испытаниям атомных двигателей на одном из серийных самолетов ОКБ-156 и на самолете М-52 ОКБ-23; в 1961 году изготовить модельный керамический реактор (ОКБ-165) и провести его испытания на стенде в Тураево. Во исполнение постановления были проведены научно-исследовательские и расчетно-конструкторские работы, которые подтвердили возможность создания самолетов с АСУ с массой боевой нагрузки 6 т., взлетной массой 180 т., скоростью полета 2500 — 3000 км/ч и 1000-1100 км/ч у земли с практически любой дальностью полета (20-25 тыс.км.). Министерство обороны СССР считает прекращение работ необоснованным и недопустимым. Самолеты с АСУ будут незаменимы для применения на морских ТВД против АУГ, кораблей ракетоносцев и судов, используемых в качестве подвижных стартовых позиций стратегических ракет, против атомных подводных лодок, а также на морских коммуникациях, для срыва океанских перевозок. Они могут держать под непрерывным наблюдением обширные территории, обеспечивать систематическую разведку в заданной зоне, выводить на цели наши подводные лодки и, в случае необходимости, немедленно поражать выявленные цели своим бортовым оружием. Такие самолеты могут быть использованы для разведки и поражения целей на других континентах после нарушения соответствующей системы ПВО нашими ракетно-ядерными ударами. Оперативные расчеты показывают, что для разведки и поражения современных АУГ требуется самолет с радиусом действия порядка 10000 км. на малых высотах. В этих расчетах учитывается необходимость поражения АУГ до подхода их к рубежу запуска палубных истребителей-перехватчиков, необходимость обхода зон ПВО, безопасное размещение наших аэродромов в глубине страны и время, необходимое для поиска кораблей и подготовки удара по ним. Этот радиус должен быть увеличен по меньшей мере до 12000 км. для поражения военных транспортов на коммуникациях и для уничтожения плавучих стартовых позиций ракет «Минитмен», имеющих проектную дальность стрельбы 10000 км. Особую остроту в настоящее время приобрела проблема борьбы с атомными ракетоносными подводными лодками. У нас нет и не разрабатывается авиационных средств для борьбы с этими лодками на больших удалениях, хотя дальность пуска ракет «Поля-рис» планируется увеличить с 2400 до 4500 км. и более. Разрабатываемый Ил-38 может обеспечить трехчасовой поиск только на удалении до 2200 км. от аэродрома вылета. Самолет Ту-95 /Ту-95ПЛО, затем Ту-142/ при полете на малых высотах — в целях преодоления ПВО на маршруте, может летать на удаление не более 3000 км. от аэродрома без резерва времени на поиск. Дозаправка топливом в полете, давая незначительное увеличение дальности полета — порядка 1000 км. при полете у земли, приводит к удвоению наряда самолетов и значительно увеличивает вероятность срыва операций средствами ПВО. Доза-правка является вынужденной мерой, ввиду отсутствия самолетов с большой дальностью полета. Радиус действия самолетов, предназначенных для борьбы с подводными лодками, крейсирующими в океане на расстоянии 4000-5000 км. от наших аэродромов, должен согласно тем же расчетам, иметь порядка 12000 км. на малых высотах с тем, чтобы обеспечить пребывание в течении 20-24 часов в зоне наиболее вероятного появления подводных лодок противника. Для ведения стратегической разведки и целеуказания предусматривается использование системы искусственных спутников земли. Однако, ориентироваться только на эту систему было бы неправильно, так как при ведении разведки на море она не обеспечивает выделение основных целей от второстепенных и ложных. Кроме того, спутники, находящиеся на стационарных орбитах, будут поражаться средствами противокосмической обороны. Вкладывая весьма большие средства в строительство подводного флота, нельзя рисковать тем, что в случае возможной потери спутников этот флот в одночасье лишится средств разведки и целеуказания…»

На основании изложенных аргументов, МО СССР определяло необходимость создания самолета с ЯСУ как одну из первоочередных задач для отечественного ВПК. Независимо от хода работ по экспериментальному самолету Ту-119 с НК-14А, ставилась задача создания и начала заводских испытаний боевого сверхзвукового самолета с ЯСУ на 1966 — 1967 годы. Одновременно МО СССР считало необходимым завершить работы по керамической ЯСУ ОКБ-165 «закрытой» схемы. МО СССР доказывало целесообразность, на том этапе, продолжения работ и форсирования работ по стратегическим крылатым ракетам с ЯСУ, которые имели бы более высокие показатели поточности по сравнению с отечественными межконтинентальными баллистическими ракетами того периода.

Прошло пятьдесят лет. Многие аргументы военных актуальны и сегодня. Да, самолет с дальностью полета 20000 — 25000 км желателен, да еще бы ему сверхзвуковую скорость на высоте и трансзвуковую у земли (последний режим теперь уже не спасает атакующий самолет от средств современных ПВО). Однако жизнь поставила все на свое место. Ни у нас, ни за рубежом подобные самолеты на основе ЯСУ не появились. Слишком это оказалось сложной и дорогостоящей задачей и для США, и для СССР. Теперь, имея трагический опыт чернобольской катастрофы и других неприятностей с «мирным» атомом, можно уверенно сказать — «Ну и слава Богу!». Поскольку даже незначительная авария, хотя бы с летающими лабораториями или с нашей Ту-95ЛАЛ, или с американской NB-36H с их относительно небольшими запасами радиоактивного материала, могла привести к катастрофическим последствиям, превышающим эффект Чернобыля.

Использованная литература

- В.Г. Ригмант. «Самолеты ОКБ А.Н. Туполева», РУСА-ВИА, Москва, 2001 г.

- Г.А. Черемухин. «Дальше выше быстрее», Проспект, Москва, 2010 г.

- А.А. Брук, К.Г. Удалое, С.Г. Смирнов, Б.Л. Пунтус. «Иллюстрированная энциклопедия самолетов В.М.Мясищева», том 2, части 2 и 3, Авико-Пресс, Москва, 2001 г.

- D.R. JenKins — Magnesium Jvercast- (В-36), S-P, USA, 2001-2002 у.

- Зарубежные журналы периода 50-60- х годов прошлого века.

источник: Владимир Георгиевич Ригмант «Краткий обзор работ 50-х годов прошлого века в области создания самолетов с ядериыми силовыми установками» «Крылья Родины» 9-10.2013