Опытные тяжелые истребители-перехватчики на базе Ту-2. СССР

Еще в ходе проектирования и испытаний первых двух прототипов одного из лучших фронтовых бомбардировщиков второй мировой войны самолета Ту-2 как разработчиками новой машины, так и заказчиками, рассматривалась возможность использования базовой конструкции самолета «58» («103») для проектирования многоцелевого скоростного двухмоторного самолета-истребителя с мощной системой наступательного и оборонительного стрелково-пушечного вооружения.

В заключении к Акту по результатам Государственных испытаний самолетов «103» и «103У» проходивших в НИИ ВВС с 29.01.41 г и с 15.05.41 г., утвержденным в июле 1941 г. Главкомом ВВС РККА П. Ф. Жигаревым и Наркомом авиационной промышленности СССР А. И. Шахуриным, отмечалось:

«Самолет «103», имеющий скорость современного истребителя, прошедший 1-ый этап Государственных испытаний, рекомендовать к постройке в качестве многоцелевого самолета, способного выполнять задачи бомбардировщика и истребителя, для чего необходимо усилить его пушечное вооружение и броневую защиту…»

Реалии начавшейся войны с Германией, отсутствие в составе ее ВВС на нашем фронте значительного количества дальних бомбардировщиков, а также острая потребность фронта в больших массах сравнительно дешевых тактических боевых самолетов, отодвинули проблему проектирования многоцелевого тяжелого истребителя на базе Ту-2 на более поздний срок.

В конце 1941 года коллектив, возглавлемый А. Н. Туполевым, находившийся в эвакуации на заводе №166 в Омске, передает на летные испытания третий прототип Ту-2 с двигателями воздушного охлаждения М-82 (самолет «103В»), ставший основой для запуска в серию нового фронтового бомбардировщика Ту-2 («103ВС»). Одновременно в ОКБ А. Н. Туполева продолжается рассмотрение вариантов исходного самолета «103» с двигателями жидкостного охлаждения в качестве многоцелевого самолета.

К середине декабря 1942 г. подготавливается техническое предложение по самолету «103» с новым составом вооружения и оборудования. Самолет предлагалось строить в следующих вариантах:

- — Высотного скоростного разведчика.

- — Высотного скоростного бомбардировщика с максимальной бомбовой нагрузкой до 3000 кг.

- — Высотного истребителя с мощным наступательным вооружением: один пулемет УБ калибра 12,7 мм, установленный в носовой части фюзеляжа, две пушки Ш-37, смонтированные в грузоотсеке и две крыльевые пушки ШВАК-20. Огнем передних установок управлял летчик, осуществляя прицеливание с помощью прицела ПБП1. Оборона задней полусферы осуществлялась двумя стрелками с помощью двух пулеметов УБ. Для увеличения дальности полета истребителя предполагалась подвеска дополнительного топливного бака на 700 л. в бомбоотсеке. Основные летные характеристики гарантировались на уровне полученных при испытаниях опытного самолета «103».

Свертывание в 1942 году серийного производства самолета Ту-2 на Омском заводе №166, возвращение ОКБ А. Н. Туполева в Москву из Омска и работы по внедрению в серию улучшенного самолета Ту-2с на московском заводе № 23, сдвинули продолжение работ по многоцелевым вариантам Ту-2, в том числе и над проектами тяжелых истребителей, почти на год.

В мае 1944 г. ОКБ А. Н. Туполева Решением ГКО №5947 от 22. 05.44 г. поручается постройка скоростного дневного бомбардировщика «СДБ» с двумя двигателями типа АМ-39 (самолет «63»). На базе бомбардировочного варианта предусматривалось создание ночного истребителя-перехватчика.

Согласно Решения ГКО самолет «63» должен был строиться на заводе №156 в двух экземплярах, со сроками предъявления на Государственные испытания первого экземпляра 1.06.44 г., второго — 15.10.44 г.

Первый экземпляр «СДБ» — самолет «63/1» представлял собой модификацию опытного самолета «103» с двумя двигателями AM 37. Задачей первой машины «СДБ» была отработка новой силовой установки и проверка самой концепции модификации.

Основные переделки самолета «103» в самолет «63/1» заключалась в следующем:

- — установлены двигатели АМ-39 мощностью 1870 л.с. с винтами АВ-5ЛВ-22А диаметром 3,6 м, вместо двигателей АМ-37;

- — сняты тормозные решетки;

- — сняты пулеметы верхней и нижней установок;

- — экипаж уменьшен до 2-х человек.

Переделка самолета «103» в самолет «63/1» была произведена в крайне сжатые сроки. Уже 21 мая 1944 года летчик-испытатель А. Д. Перелет совершает на нем первый полет. До конца мая идут Заводские испытания. 1 июня самолет «63/1» перегоняется на аэродром НИИ ВВС, где с 5 июня по 6 июля 1944 г. он проходит Государственные испытания, в ходе которых были зафиксированы следующие характеристики, отличавшиеся от соответствующих характеристик самолета «103»:

- — нормальная полетная масса — 10100 кг;

- — максимальная скорость на высоте 6650 м — 645 км/ч;

- — практический потолок — 10000 м;

- — время подъема на высоту 5000 м — 7,45 мин;

- — техническая дальность полета — 1830 км;

- — стрелково-пушечное вооружение: вперед пушки ШВАК — 2;

- — экипаж — 2 чел.

Таким образом, установка новых более мощных, но и более тяжелых двигателей, несколько увеличивала скорость и скороподъемность. Правда, следует учесть, что при этом с самолета были сняты пулеметы УБТ и убран один член экипажа. НИИ ВВС в своем заключение по испытаниям первого самолета «СДБ» отметило, что по летным данным и бомбовой нагрузке он вполне отвечает требованиям ВВС к дневному бомбардировщику. При соответствующей доводке в части усиления оборонительного вооружения и бронирования он может быть рекомендован к принятию на вооружение.

Все пожелания ВВС относительно «СДБ» были выполнены на втором экземпляре, который получил по ОКБ обозначение самолет «63/2».

К моменту проведения работ по самолету «63» за рубежом, в частности в США, появились первые дальние бомбардировщики, способные нести несколько тонн боевой нагрузки на несколько тысяч километров со скоростью более 500 км/ч, на высотах порядка 10000 м. В 1944 году первые соединения стратегических бомбардировщиков В-29 начали совершать опустошительные налеты на Японию. Новый качественный скачек в области бомбардировочных вооружений потребовал от отечественной авиационной промышленности создания истребителя-перехватчика с мощным бортовым вооружением и бортовой радиолокационной аппаратурой. Из имевшихся на вооружении ВВС РККА самолетов, Ту-2, благодаря высоким скоростям полета, большой грузоподъемности и объемом для размещения радиолокационной аппаратуры наиболее полно удовлетворял требованиям, предъявлявшихся к истребителям-перехватчикам. Его скорость на 1944 год превышала скорости большинства зарубежных бомбардировщиков, установка дополнительного пушечного вооружения калибра 20-45 мм, способна была сделать его самым сильным самолетом-истребителем по огневой мощи залпа бортового оружия, а установка радиолокационной аппаратуры обеспечивала его вывод на дистанцию 8-12 км от самолета противника.

При проектировании второго самолета «63/2» ОКБ достаточно глубоко проработало вариант использования самолета в качестве истребителя-перехватчика. В июле 1944 года был готов эскизный проект самолета.

Самолет «63/2» создавался как скоростной бомбардировщик, который в тактическом плане должен был соответствовать английскому бомбардировщику «Москито». Помимо основного бомбардировочного варианта ОКБ подготовило его фоторазведывательный и истребительные варианты. По мнению ОКБ высокие скорости полета, особенно на больших высотах (7000-8000 м), позволяли самолету «63/2», при установке дополнительного пушечного вооружения, перехватывать скоростные высотные бомбардировщики, уничтожая их мощным бортовым оружием. Благодаря подвеске в грузоотсеке дополнительного топливного бака, дальность полета истребителя увеличилась до 3000 км, что давало возможность применять самолет для длительного патрулирования в зонах возможного появления бомбардировщиков противника. Для действий ночью и в условиях плохой видимости на самолете предусматривалась установка радиолокационной аппаратуры типа ПНБ-4 (разработчик 4-й Специальный Отдел НКВД СССР) или типа «Гнейс-5» (разработчик НИИ-20).

В отличие от английского «Москито» самолет «63/2» во всех вариантах сохранял мощную систему оборонительного огня, что позволяло ему нести патрульную службу и вести успешные бои с истребителями сопровождения.

Самолет «63/2» являлся модификацией серийного бомбардировщика Ту-2с. От него без изменений должны были использоваться: отъемные части крыла, хвостовое оперение, хвостовое колесо, бомбардировочное вооружение (для основного бомбардировочного варианта), крыльевые пушечные установки под пушки ШВАК-20, нижняя люковая установка. Центральная часть фюзеляжа, центроплан и хвостовая часть имели незначительные изменения и могли изготавливаться на тех же сборочных стапелях, где изготовляли серийные Ту-2с с небольшой доработкой этих стапелей.

Экипаж самолета «63/2» состоял из трех человек. На летчика в истребительном варианте возлагалось выполнение воздушных атак и решение задач самолетовождения. Воздушный стрелок и стрелок-радист располагались в задней кабине. Для решения каких-либо специфических задач, воздушный стрелок верхней установки мог заменяться штурманом.

Согласно эскизного проекта самолет «63/2» должен был иметь следующие геометрические и весовые данные:

- — размах крыла — 18,86 м;

- — длина самолета — 13,585 м;

- — высота самолета — 4,31 м;

- — площадь крыла — 48,8 м²;

- — площадь ГО — 8,72 м²;

- — площадь ВО — 5,3 м²:

- — нормальная полетная масса — 10550 кг;

- — перегрузочная полетная масса — 11250 кг;

- — максимальная полетная масса — 13350 кг;

- — масса пустого самолета — 7800 кг;

- — запас топлива — 1700 кг;

- — максимальная емкость топливных баков — 2300 л;

- — запас масла — 170 кг;

- — бомбовая нагрузка (для бомбардировщика) — 1000-3000 кг;

- — боекомплект — 168 кг;

- — вооружение и оборудование — 242 кг.

На самолете «63/2» предполагалось использовать два типа двигателей: или AM-39 (АМ-39Ф), или AM-42 с турбокомпрессорами ТК-300. С этими двигателями самолет должен был иметь следующие расчетные данные:

| AM-39 | АМ-42 ТК-300 |

Макс. скорость у земли, км/ч | 527 | 565 |

Максимальная скорость на высоте 2100 м, км/ч | 574 | – |

Максимальная скорость на высоте 6650 м, км/ч | 645 | – |

Максимальная скорость на высоте 8500 м, км/ч | – | 700 |

Время подъема на высоту 5000 м, мин | 8,1 | 7,5 |

Практический потолок, м | 10000 | 11000 |

Длина разбега, м | 470 |

|

Нормальная дальность полета с целевой нагрузкой 1000 кг, км | 1000 | 1000 |

Максимальная дальность полета с целевой нагрузкой 1000 кг, км | 2000 | 2000 |

Дальность полета с дополнительным топливным баком в грузоотсеке, км | 3000 | 3000 |

В варианте истребителя, его переднее стрелково-пушечное вооружение, состоящее из двух крыльевых пушек ШВАК-20, усиливается за счет монтажа в передней части бомбоотсека следующих дополнительных вариантов СПВ:

- — двух пушек НС-45 с боезапасом по 50 снарядов на ствол;

- — двух пушек НС-37 с боезапасом по 50 снарядов на ствол;

- — двух пушек ВЯ-23 с боезапасом по 50 снарядов на ствол.

Масса залпа переднего оружия составляла 752 кг/мин для варианта с НС-45 и 392 кг/мин — с ВЯ-23.

Защита задней полусферы должна была осуществляться с двух пулеметных установок под пулеметы УБТ, калибра 12,7 мм. Верхняя установка имела боезапас 250 патронов, нижняя — 350 патронов.

Экипаж самолета защищался от огня пулеметов калибра 12,7 мм. и снарядов 20 мм пушек. Летчик прикрывался бронеспинкой и двумя залокотниками толщиной 15 мм. Сверху бронеспинка переходила в прозрачную бронеплиту толщиной 65 мм. Верхний стрелок защищался плитой толщиной 12 мм, нижний стрелок — задним бронещитком толщиной 12 мм и нижней обшивочной броней толщиной 6 мм. При использовании самолета как истребителя, предусматривалось дополнительное переднее бронирование летчика, состоявшее из передней бронеплиты толщиной 10 мм, нижнего бронестекла толщиной 65 мм, переднего бронестекла на фонаре толщиной 65 мм.

Пилотажно-навигационное оборудование самолета должно было обеспечивать пилотирование днем и ночью при любых метеорологических условиях. Для разгрузки летчика от непрерывного наблюдения за температурой воды и масла в системах охлаждения двигателей были введены электрические автоматические устройства, регулировавшие необходимую температуру в этих системах.

Важнейшей компонентой нового истребителя-перехватчика должна была стать радиолокационная станция. К 1944 году отечественная радиотехническая промышленность достигла определенных результатов в создании бортовых самолетных РЛС. В серийное производство была запущена станция «Гнейс-2». Всего до декабря 1944 года было выпущено 231 экземпляр РЛС «Гнейс-2» и «Гнейс-2М» («М» — «морской», для авиации ВМФ — универсальный вариант, предназначенный для торпедоносцев и бомбардировщиков флота, РЛС могла использоваться для определения морских и воздушных целей).

Следующим шагом стала разработка бортовой станции «Гнейс-5». Как и станция «Гнейс-2», «Гнейс-5» разрабатывалась в НИИ-20, входившем в систему радиопромышленности. Задание на станцию «Гнейс-5» НИИ-20 было выдано НИИ ВВС. Согласно задания, станция предназначалась для установки на двухместных истребителях и должна была обеспечивать обнаружение самолетов противника и наведение на них своего самолета в условиях отсутствия видимости.

Помимо наведения на самолет противника станция должна была обеспечивать привод своего истребителя к специальному приводному маяку с расстояния до 90 км.

В отличие от предыдущей разработки «Гнейс-2» в новой РЛС была применена новая, более надежная элементная база. Для станции был разработан новый прибор — индикатор пилота, позволявший летчику на экране своего индикатора самостоятельно наблюдать цель с дистанции 1,5 км и по своему усмотрению выводить истребитель в атаку. Второй основной индикатор стоял у штурмана-оператора, который должен был наблюдать за целью с расстояния, соответствующего дальности действия РЛС.

Разработка РЛС «Гнейс-5» велась в течение 1944 года, и к 1 декабря 1944 года уже было выпущено 24 станции этого типа.

В окончательном отработанном виде РЛС «Гнейс-5» имела следующие технические параметры:

- — длина рабочей волны — 1,43 м,

- — мощность излучения — 30 кВт,

- — общая масса аппаратуры с монтажными проводами — 95 кг,

- — приемник – супергетеродин с общим усилением 200000 — 250000.

Передающая антенна состояла из двух вибраторов и рефлектора, приемная антенна — из двух азимутальных и двух зенитных антенн для пеленгации целей.

Опытная станция «Гнейс-5» прошла Государственные испытания в ГК НИИ ВВС и показала в ходе испытаний:

- — дальность обнаружения при высоте полета цели 8000 м — 7 км;

- — угол обзора в горизонтальной плоскости 140°, в вертикальной плоскости 160°;

- — мертвая зона 150 — 200 м;

- — точность выхода в атаку по РЛС — в горизонтальной плоскости ±2-4° в вертикальной плоскости ±3-5°.

По отзыву ГК НИИ ВВС «Гнейс-5» по своим тактико-техническим параметрам не уступала английской бортовой РЛС аналогичного назначения, а по дальности действия и радиусу мертвой зоны даже превосходила ее.

Со второй половины 1945 года новая станция под обозначением «Гнейс-5с» была запущена в серийное производство и принята на вооружение. Специально для авиации ВМФ был разработан и запущен в серию вариант «Гнейс-5М», который был принят на вооружение ВМФ в апреле 1945 года.

Параллельно с работами НИИ-20 по станциям серии «Гнейс» в 4-м Специальном Отделе НКВД СССР проводилась другая разработка РЛС аналогичного тактического назначения под названием ПНБ — прибор ночного боя. К концу 1942 года опытный образец станции ПНБ был построен и в следующем году был передан на летные испытания. ПНБ прошла испытания на Пе-2, показав максимальную дальность обнаружения самолета 3-5 км и минимальную мертвую зону — 150-200 м. По основным тактико-техническим данным ПНБ была аналогична станции «Гнейс-2», но была менее технологична в производстве, поэтому военные выбрали «Гнейс-2». В 1944 году этим же коллективом был создан улучшенный вариант станции ПНБ-4, который также поступил на испытания, но не был принят на вооружение.

Следует отметить, что созданные в годы войны бортовые РЛС серий «Гнейс» и ПНБ обеспечивали пилоту истребителя лишь обнаружение воздушной цели. Они не были станциями прицеливания, и летчик, выводя истребитель-перехватчик в зону открытия огня, открывал огонь, руководствуясь только визуальными наблюдениями за целью в дневное время или за демаскирующими выхлопами газов двигателей самолета в ночное.

К освоению радиолокационной техники ОКБ А. Н. Туполева приступило в 1944 году. Прежде всего решено было установить опытные отечественные РЛС типа ПНБ-4 и «Гнейс-5» на два серийных самолета Ту-2 с одновременным усилением их пушечного вооружения. Одновременно в ОКБ для руководства основных подразделений был организован цикл лекций по новой радиолокационной технике. А. Н. Туполев обратился к академику А. И. Бергу, возглавлявшему работы по радиолокации, со следующей просьбой по телефону:

«Аксель Иванович, как бы организовать для нас цикл лекций по вашему хозяйству? Говорите, буду ли я сам посещать их? Обязательно и всенепременно. Мало того что буду, вот постигну ваше ремесло, и тогда жизнь ваша значительно ускверниться. Буду надоедать и приставать, чтобы делали получше, побыстрее и попроще».

А. Н. Туполев оказался одним из самых ревностных учеников и регулярно посещал лекции. Достаточно быстро вник в суть дела и начал «давить» на разработчиков, требуя оптимизации новой техники под условия применения на своих самолетах.

В мае 1944 года согласно предложению А. Н. Туполева, ОКБ приступило к установке на серийном самолете Ту-2 №104 (выпущенном в 1942 году Омским заводом №166) радиолокационной аппаратуры ПНБ-4. Работа шла достаточно быстро. Уже 27 мая 1944 года состоялся осмотр макетной комиссией размещения блоков ПНБ -4 на самолете Ту-2. К концу июня опытная машина, получившая условный шифр самолет «104» была закончена и в ночь на 2 июля перевезена на аэродром Чкаловское, где располагалось НИИ Спецслужб КА. 18 июля 1944 года на самолете «104» летчик-испытатель А. Д. Перелет с аэродрома ГК НИИ ВВС совершает первый вылет. В качестве ведущего инженера по испытаниям спецоборудования самолета «104» от ОКБ А. Н. Туполева участвует Л. Л. Кербер. С 10 августа 1944 года по 7 июня 1945 года проводились совместные испытания и доводки радиолокационной аппаратуры, по окончанию которых самолет был передан в ГК НИИ ВВС для Государственных испытаний.

Самолет «104» испытывался с полетной массой 9814 кг и по отношению к серийному Ту-2 имел следующие отличия:

- — в нижней части фюзеляжа в грузоотсеке были установлены две пушки ВЯ-23;

- — была изменена схема дренажа в отъемных частях крыла;

- — установлен автомат курса;

- — установлен подвижной стабилизатор с диапазоном установки на земле от 0° до –4°;

- — установлены блоки аппаратуры ПНБ-4.

Установленная аппаратура ПНБ-4 состояла из:

- — передатчика со специальной антенной;

- — умформера, питающего передатчик;

- — индикатора летчика;

- — приемника с селектором и умформером;

- — индикатора оператора;

- — щитка управления аппаратурой;

- — двух азимутальных и двух зенитных антенн.

Станция ПНБ-4 прошла Государственные испытания на самолете «104», но в серию запущена не была, предпочтение было отдано РЛС «Гнейс-5с», имевшей аналогичные данные, но опережавшей ПБН-4 по освоению в серии. Сам же самолет «104» в 1946 году был передан в ОКБ П.О.Сухого, где был переделан в прототип учебно-тренировочного бомбардировщика УТБ.

В 1946 году в ОКБ на один из серийных самолетов Ту-2 была установлена радиолокационная аппаратура «Гнейс-5с». Предполагалось после проведения отработок и испытаний оснастить часть серийных самолетов Ту-2 этой РЛС. Результатом этих работ стало оснащение самолетов Ту-2 этой станцией. В частности 56 ИАД в 1947 году была перевооружена с «Бостонов», оснащенных станциями «Гнейс-2» на Ту-2 с «Гнейс-5с». В ВВС была организована массовая подготовка летного состава по так называемой «технике оперирования». Для этого на самолете Ли-2 была установлена аппаратура «Гнейс-5», на которой могла тренироваться одновременно группа обучаемых летчиков. Этот «летающий класс» стал прообразом последующих самолетов подобного назначения, предназначенных для подготовки штурманов и операторов для ВВС (в частности в ОКБ А. Н. Туполева в последующие годы были созданы специализированные модификации серийных самолетов Ту-4УШС, Ту-124Ш, Tу-134Ш, Ту-134УБ-К).

Познакомившись с новой радиолокационной техникой и проведя ее первые летные испытания на переделанных серийных Ту-2, в ОКБ А. Н. Туполева окончательно решено было делать дальнейшую ставку при проектировании истребителей перехватчиков с РЛС и мощным вооружением на базе более скоростных модификаций самолета Ту-2 с двигателями жидкостного охлаждения.

Как отмечалось выше, в 1944 году был подготовлен проект истребителя-перехватчика, как варианта скоростного дальнего бомбардировщика «63/2» с двигателями АМ-39 (АМ-39Ф). Опытный самолет «63/2» с двигателями АМ-39Ф в варианте скоростного бомбардировщика был выпущен заводом №156 в октябре 1944 года.

Самолет строился на базе серийного Ту-2 и отличался от первого варианта самолета «63» в следующем:

- — были установлены новые стойки шасси;

- — улучшен обзор летчика и стрелка;

- — увеличена площадь вертикального оперения с 4,37 м²до 5,81 м²;

- — установлены агрегаты серийного Ту-2 — отъемные части крыла и горизонтальное оперение — без переделок, центроплан, центральная и хвостовая части фюзеляжа — с небольшими переделками;

- — установлена бронезащита экипажа;

- — упрощена гидросистема;

- — установлено новое хвостовое колесо с механическим управлением стопором;

- — увеличен экипаж до 3-х человек;

- — установлены опытные двигатели АМ-39Ф;

- — упрощена топливная система и увеличен запас топлива с 2150 л до 2360 л;

- — установлены два пулемета УБТ.

Законченный самолет «63/2» в ночь на 29 октября 1944 года был перевезен на аэродром в ГК НИИ ВВС в Чкаловское, где с 29 ноября 1944 года по 4 апреля проходил доводочные испытания. Испытания проводились ОКБ совместно с ГК НИИ ВВС. С 5 апреля по 16 мая 1945 года были проведены Государственные испытания, в ходе которых были зафиксированы следующие основные характеристики:

- — максимальная скорость на высоте 6850 м — 640 км/ч;

- — практический потолок — 11100 м;

- — время подъема на высоту 5000 м — 8,7 мин;

- — техническая дальность — 1539 км;

- — нормальная полетная масса — 10925 кг;

- — нормальная целевая (бомбовая) нагрузка — 1000 кг;

- — перегрузочная целевая (бомбовая) нагрузка — 4000 кг.

Самолет «63/2» с двигателями АМ-39Ф показал хорошие летные данные, превосходящие данные однотипных отечественных и зарубежных самолетов, в частности самолета «Москито». Однако он не был рекомендован на вооружение ВВС КА из-за недостаточного обзора штурмана. Соответственно не был осуществлен проект истребителя-перехватчика на базе самолета «63/2».

Для создания скоростного бомбардировщика с лучшими условиями работы штурмана, ВВС предложило А. Н. Туполеву создать новый самолет на базе Ту-2 с двигателями АМ-39ФНВ. Такая машина была создана в мае 1945 года под шифром ОКБ самолет «68» (официальное обозначение первоначально Ту-4, а затем Ту-10). Соответственно дальнейшие работы по созданию истребителя-перехватчика базировались на модификации самолета «68» в истребитель. Самолет в варианте скоростного фронтового бомбардировщика проходил Заводские, а затем Государственные испытания до конца 1946 года, а затем в начале 1947 года на заводе № 1 в Куйбышеве была построена серия в 10 самолетов типа Ту-4 (Ту-10) с двигателями АМ-39ФНВ-2.

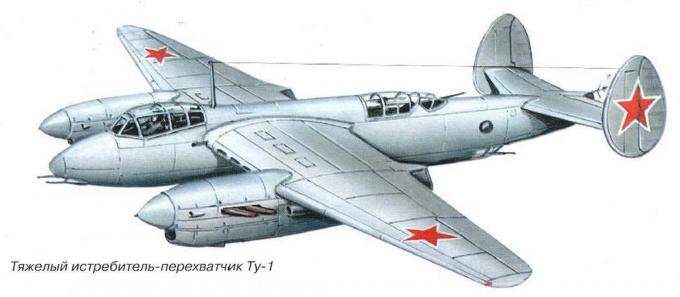

В феврале 1946 года по заданию командования ВВС ОКБ А. Н. Туполева приступило к дальнейшей отработке самолета «63» в варианте истребителя-перехватчика. Проект находился в работе под внутренним шифром ОКБ самолет «63П», официальное обозначение Ту-1. Новый проект вбирал в себя весь положительный опыт, полученный при создании и испытаниях самолета «63/2» с двумя двигателями АМ-39Ф и самолета «68» (Ту-4), работы по которому в этот момент шли в ОКБ. 3 апреля 1946 года вышло Постановление Совета Министров СССР №721-283 по самолету Ту-1, а 29 апреля Приказ МАП №254, согласно которым в 4-м квартале необходимо было выпустить первые 10 серийных машин. ОКБ А. Н. Туполева необходимо было выпустить к 15 мая эскизный проект самолета Ту-1 (в официальных документах Ту-1 квалифицировался как дальний истребитель сопровождения), а также предоставить отличия Ту-1 от запущенного в серию Tу-4 («68»). Серийное производство предполагалось развернуть на заводе №1, там же где готовился запуск в серию этого скоростного бомбардировщика.

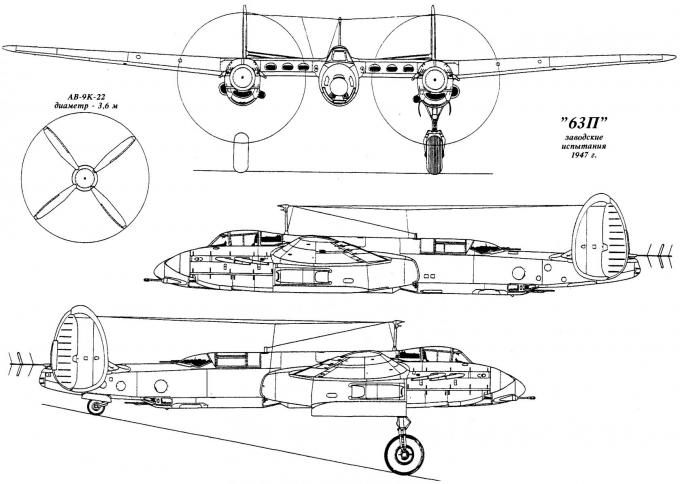

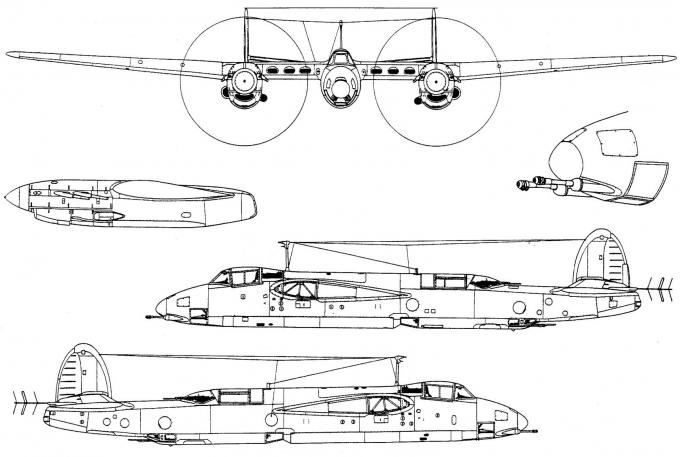

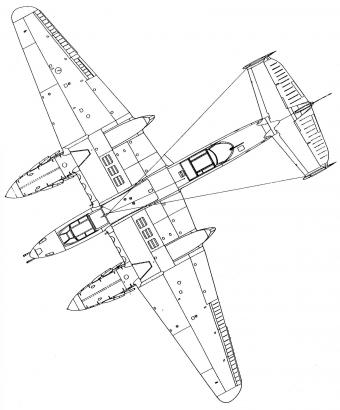

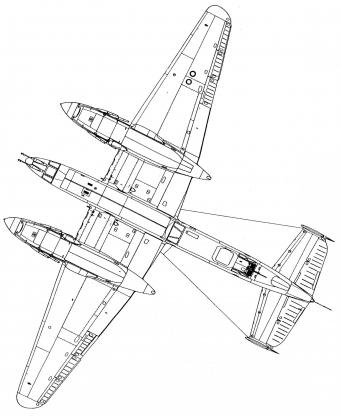

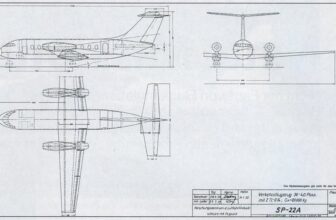

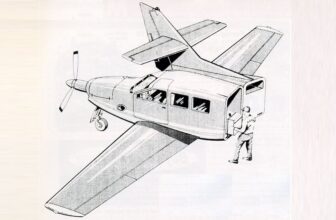

схемы тяжелого истребителя-перехватчика «63П»

15 мая 1946 года эскизный проект самолета Ту-1 был готов.

Возможность установки мощного пушечного вооружения, специального радиолокационного оборудования и, наконец, возможность доведения дальности полета, при установке подвесных топливных баков, до 3000 км в сочетании с высокими скоростями полета позволяли использовать Ту-1 как:

- — истребитель сопровождения, вооруженный пятью пушками НС-23;

- — истребитель-перехватчик, вооруженный двумя пушками НС-23 и двумя пушками НС-45 и оборудованный радиолокационной аппаратурой «Гнейс-5с».

Отметим, что самолет Ту-1 сохранял полностью все бомбардировочное вооружение и поэтому мог использоваться как скоростной бомбардировщик, в особенности для топмачтового бомбометания при использовании на морских ТВД.

Модификация самолета Ту-4 («68») в самолет Ту-1 в основном заключалась в следующем:

- — носовая часть фюзеляжа делалась новой, в ней размещался только один летчик;

- — в хвостовой части фюзеляжа размещался радиооператор-радист. Для того чтобы иметь возможность разгрузить его от наблюдения за воздухом, предусматривалась возможность размещения в задней кабине дополнительного стрелка. С этой целью задняя верхняя стрелковая установка была сдвинута назад на 800 мм. Таким образом, экипаж Ту-1 сокращался до 2-3 человек;

- — в передней части бомбоотсека размещались либо три пушки НС-23, либо две пушки НС-45, позади пушек устанавливался съемный дополнительный топливный бак;

- — крыльевые пушки ШВАК-20 заменялись на НС-23;

- — на самолете размещалась радиолокационная аппаратура типа «Гнейс-5с» и «Тон-2;

- — двигатели АМ-39ФН-2 заменялись на двигатели AM-43В тех же габаритов.

Все остальные агрегаты должны были оставаться по отношению к Ту-4 («68») неизменными. Все доработки и доводки по Ту-4 автоматически должны были проводиться и для Ту-1.

Устанавливавшиеся на самолете Ту-1 двигатели AM-43В имели следующие характеристики:

- — взлетная мощность — 1950 л.с.;

- — мощность на боевом режиме у земли — 1950 л.с.;

- — мощность на боевом режиме на высоте 5000 м — 2075 л.с.;

- — номинальная мощность у земли -1600 л.с.;

- — номинальная мощность на высоте 6600 м — 1700 л.с.;

- — редукция на винт — 0,5;

- — номинальное число оборотов — 2350 об/мин;

- — число оборотов на боевом режиме -2500 об/мин.

С этими двигателями самолет Ту-1 должен был иметь следующие летные данные при нормальной полетной массе:

- — максимальная скорость

- у земли на номинале — 505 км/ч;

- на боевом режиме — 535 км/ч;

- — максимальная скорость на границе высотности

- на номинале — 645 км/ч;

- на боевом режиме — 680 км/ч;

- — граница высотности

- на номинале — 7100-7300 м;

- на боевом режиме — 6800 м;

- — время подъема на высоту 5600 м — 8,0 мин;

- — практический потолок — 10000 м;

- — длина разбега — 455 м;

- — посадочная скорость — 128 км/ч;

- — длина пробега — 460 м;

- — время выполнения виража на высоте 2000 м — 29,0 сек.

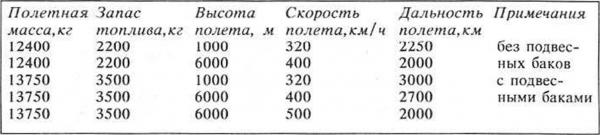

При различных режимах полета самолет Ту-1 должен был иметь следующие дальности:

Пушечное оружие нападения обеспечивало самолету Ту-1 успешное поражение при перехвате существовавших в то время боевых самолетов. В варианте пять пушек НС-23 благодаря сравнительно большой скорострельности этих пушек (550 выстрелов в минуту) имелась возможность в короткий промежуток времени создать массированный огонь, обеспечивая таким образом поражение истребителей противника в маневренном бою при сопровождении своих бомбардировщиков. В случае замены трех НС-23 на две НС-45 (в варианте истребителя-перехватчика), за счет в 10 раз возросшей массы снаряда и с учетом уменьшившейся скорострельности пушки (180 выстрелов в минуту) бортовой залп обладал большей разрушительной силой, способной уничтожить любой из состоявших на вооружении бомбардировщиков. Достаточно большой боекомплект позволял вести длительный бой, особенно это важно было для варианта истребителя сопровождения, когда по ходу полета на сопровождение могло быть несколько атак. На борту имелось по 50 снарядов на ствол для НС-45 и по 130 снарядов для НС-23 на ствол у перехватчика и по 150 снарядов на ствол для трех НС-23 в бомбоотсеке и по 130 снарядов для крыльевых НС-23 на ствол у истребителя сопровождения.

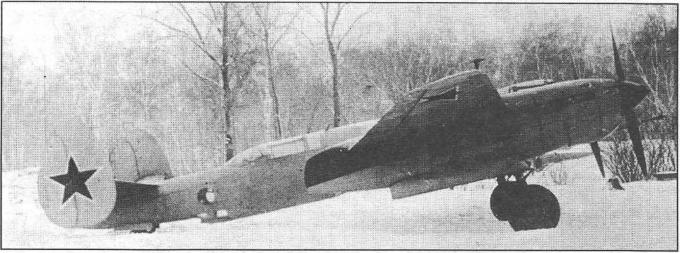

опытный тяжелый истребитель-перехватчик Ту-1

Оборонительное вооружение Ту-1 состояло из двух пулеметов УБТ калибра 12,7 мм, расположенных: сверху на установке ВУБ-68 с боезапасом 250 патронов; снизу фюзеляжа в люковой установке с боезапасом 350 патронов.

Бомбардировочное вооружение самолета Ту-1 оставалось неизменным относительно самолета Ту-4 («68»), однако использовать его можно было только за счет наружных сбрасываемых подвесных топливных баков или за счет снятия дополнительного топливного бака в грузоотсеке.

Вместо наружных сбрасывающихся подвесных топливных баков на самолете Ту-1 могли быть подвешены: 1 бомба ФАБ-2000 или 2 бомбы ФАБ-1000, или 4 бомбы ФАБ-500, или 4 бомбы ФАБ-250. Внутри грузоотсека взамен дополнительного топливного бака могли быть подвешены: 1 бомба ФАБ-1000 или 1 бомба ФАБ-500, или 2 бомбы ФАБ-250.

При использовании самолета Ту-1 на морских ТВД на него могли быть подвешены 2 торпеды АН-45 или АНУ-45 (усиленные) на торпедодержателях серийного самолета Ту-2Т. Бортовые пушки НС-45 могли быть эффективно использованы для подавления зенитной артиллерии атакуемых кораблей, а также для уничтожения легких боевых и транспортных судов.

В ходе проработки развития наступательного вооружения для самолета рассматривалась возможность оснащения его подвижными батареями СПВ на основе разрабатывавшейся пулеметно-пушечной системы Ш-3, калибров 14,5 мм, 20 мм и 23 мм.

Броиироваиие самолета обеспечивало защиту экипажа сзади от истребителей противника и спереди от огня атакуемого самолета, его схема и толщина бронеэлементов в основном соответствовали примененным в проекте «63/2» в варианте истребителя-перехватчика. Общая масса брони равнялась 225 кг, в том числе масса прозрачной брони – 30 кг.

Оборудование самолета Ту-1 обеспечивало пилотирование самолета в любых метеорологических условиях днем и ночью. На Ту-1 должны были устанавливаться: радиостанция РСБ-3 бис АД для связи с землей, командная радиостанция РСИ-6. радиополукомпас РПК-10м, аппаратура «свой-чужой» типа СЧ-3, радиолокатор защиты хвоста ТОН-2, дистанционный компас ПДК-44 с расположением матки-датчика в правой плоскости, две выдвижные посадочные фары ФСВ-200 на левой плоскости.

Источниками электроэнергии на самолете являлись два генератора ГС-1500 на двигателях и аккумулятор типа 12А-30. В варианте истребителя-перехватчика на самолете должен был устанавливаться радиолокатор «Гнейс-5с», который обслуживал радиооператор-радист, второй индикатор устанавливался у летчика. Кислородное оборудование должно было обеспечивать 75% полета на полную дальность кислородным питанием, емкость кислородных баллонов составляла 8 л на каждого члена экипажа, установленная аппаратура представляла собою легочные автоматы типа КП-14. Фотооборудование Ту-1 составлял аэрофотоаппарат типа АФА-ИМ, установленный в левой мотогондоле, управление аппаратом, изменение угла установки его и фотолюками осуществлялось дистанционно.

Силовая установка Ту-1 отличалась от силовой установки Ту-4 («68») только тем, что двигатели АМ-39ФН-2 были заменены на АМ-43В (М-43В). Оба типа двигателей имели одинаковые габариты и поэтому все агрегаты установок, включая моторамы и капоты остались неизменными. Винты использовались 4-х лопастные, флюгерные типа АВ-9к-22А, диаметром 3,6 м. Водяные радиаторы, также как и на Ту-4 («68»), располагались в центроплане. Топливная система самолета состояла из 10 топливных баков, разделявшихся на 4 группы: две крыльевые и две центропланные. Все группы соединялись между собой магистралью перекрестного питания с краном, управляемым летчиком. В задней части грузоотсека подвешивался дополнительный топливный бак на 452 кг топлива. Для увеличения дальности полета снаружи фюзеляжа могли подвешиваться два сбрасываемых бака. Общий запас топлива с дополнительным баком – 2200 кг, в сбрасываемых подвесных баках находилось 1300 кг топлива. Каждый двигатель имел отдельную масляную систему смазки, маслобаки располагались за двигателями. Для охлаждения воздуха, шедшего из ПЦН в двигатель, имелся охлаждающий контур с двумя радиаторами: один на двигателе, второй – сбоку мотогондолы.

Опытный образец самолета Ту-1 («63П») строился на заводе №156 в течение 1946 года. Самолет изготовлялся путем переделки опытного самолета «63/2». В ходе переделки исходного самолета на нем были заменены двигатели АМ-39Ф (М-39Ф) на АМ-43В (М-43В), установлены 4-х лопастные винты АВ-9к-22А, смонтировано СПВ по варианту истребителя-перехватчика (2 × НС-45, 2 х ВЯ-23 плюс два пулемета УБТ), новые стойки шасси с колесами размером 1100 × 425 мм, новое оборудование (РСБ-3бис, РСИ-6, ТОН-2, СЧ-3).

До конца 1946 года самолет находился в опытном производстве. 30 декабря самолет был закончен постройкой и в ночь на новый 1947 год был перевезен на аэродром ЛИИ в г. Жуковском. До середины марта на машине шли доводки, в основном по новым опытным двигателям, а также по оборудованию. 26 февраля 1947 года Приказом МАП №74 для проведения Заводских испытаний Ту-1 назначается экипаж в составе: ведущий летчик А. Д. Перелет, ведущий инженер Н. В. Лашкевич, бортмеханик В. В. Ульянов, ведущий инженер по вооружению М. А. Боженов. 22 марта 1947 года летчик-испытатель А. Д. Перелет выполняет на опытном самолете первый полет продолжительностью 30 минут. Заводские испытания проводились до 3 октября 1947 года, в ходе которых проверялась работа новой силовой установки, оборудования, проводились полеты на определение запасов устойчивости, определение километровых расходов топлива и т.д. 3 августа 1947 года самолет принял участие наряду с другими новыми туполевскими машинами в традиционном воздушном параде в Тушино (кроме «63П» над Тушино прошли опытные самолеты «69», «70», «77» и первые три серийных Ту-4 (Б-4). В ходе испытаний были зафиксированы следующие данные самолета:

- — размах крыла — 18,86 м;

- — длина самолета — 13,60 м;

- — высота самолета -4,5 м;

- — площадь крыла — 48,8 м²;

- — площадь ГО — 8,72 кв.м;

- — площадь ВО -5,81 кв.м;

- — нормальная полетная масса — 12755 кг;

- — перегрузочная полетная масса — 14460 кг;

- — максимальная скорость на высоте 8600 м — 641 км/ч;

- — время подъема на высоту 5600 м — 11,6 мин;

- — практический потолок — 11000 м;

- — техническая дальность — 2250 км.

В начале 1948 года была проведена оценка увеличения дальности полета самолета Ту-1 за счет возрастания запаса топлива и полетной массы. Были получены следующие максимальные результаты по дальности: при увеличении полетной массы до 15200 кг, запаса топлива до 4800 кг дальность полета на высоте 1000 м получалась 3850 км, на высоте 6000 м – 3450 км; при увеличении полетной массы до 13850 кг, запаса топлива до 3500 кг, дальность полета получалась на высоте 1000 м – 3250 км, на высоте 6000 м – 3000 км.

Полностью испытания опытного самолета «63П» не были закончены, в основном в части оборудования и вооружения. Формальной причиной стала выработка ресурсов опытных двигателей М-43 В и отсутствие им замены.

Это формальная сторона события, более внимательная оценка ситуации с прекращением работ по Ту-1, показывает, что такой финал имел более глубокие корни. К моменту проведения испытаний Ту-1 (1947 г) в ОКБ постепенно стали приходить к выводу, что создать современный мощный комплекс перехвата скоростных воздушных целей, опираясь на устаревающий поршневой Ту-2 уже невозможно. Если в конце войны скорость Ту-2 в варианте истребителя превышала скорости основных серийных бомбардировщиков, то с появлением во второй половине 40-х годов первых реактивных бомбардировщиков, скорости которых приблизились к 900-1000 км/ч, возможности по перехвату подобных целей самолетами класса Ту-2 резко уменьшились. Требовался перевод тяжелых истребителей-перехватчиков на реактивную тягу и как следствие увеличение их скоростей как минимум в полтора-два раза. Второй вывод был сделан в части системы вооружения перехватчика: стало ясно, что необходимо внедрять мощное подвижное управляемое оружие, которое позволило бы заменить высокую маневренность легкого истребителя мощностью и эффективностью огневого залпа управляемого оружия. Третий вывод заключался в том, что создать эффективный комплекс перехвата можно только с использованием поисково-прицельной бортовой РЛС, возможности которой должны были значительно превосходить ТТД станций типа «Гнейс». Таким образом, в ОКБ А. Н. Туполева в ходе проектирования и испытаний перехватчиков на базе Ту-2, оценив реально уровень развития авиационного вооружения и бортового оборудования, пришли к выводу, что в тот период реализовать идею создания тяжелого истребителя, способного перехватывать современные самолеты противника на дальних рубежах, совершать длительный поиск, сопровождать и охранять боевые порядки фронтовых бомбардировщиков, основываясь на старых наработках, практически невозможно. Поэтому дальнейшие работы по перехватчикам типа Ту-1 в ОКБ были прекращены. Одновременно в ОКБ начала вырабатываться перспективная концепция требуемого самолета подобного класса, входящего в единый комплекс дальнего перехвата.

К идее создания тяжелого дальнего истребителя в ОКБ А.Н. Туполева первый раз возвращаются через год, когда на основании проекта самолета «82» (первого отечественного реактивного бомбардировщика со стреловидным крылом) была спроектирована его модификация в истребительном варианте — самолет «83П», с РЛС и мощной системой наступательного СПВ. Это было одно из первых технических предложений в СССР по созданию авиационного комплекса дальнего перехвата на основе скоростного реактивного самолета. В тот период командование авиации ПВО страны не оценило должным образом этого предложения, считая, что самолет-истребитель полетной массой 15-18 т не найдет должного места в системе вооружений ПВО. Была сделана ставка на более легкие реактивные истребители-перехватчики, не входящие в законченные комплексы дальнего перехвата. Через несколько лет, с усилением угрозы воздушного удара со стороны новейших скоростных стратегических реактивных бомбардировщиков США типа В-47 и В-52, а также новых английских стратегических реактивных бомбардировщиков класса «V» («Вулкан», «Виктор» и «Вэлиэнт») и появлением на вооружении ВВС США беспилотных стратегических самолетов-снарядов типа «Снарк», командование авиации ПВО обратилось к идее создания дальних авиационных комплексов перехвата на основе сверхзвуковых истребителей-перехватчиков, вооруженных ракетами «воздух-воздух». Подобный комплекс был заказан ОКБ А. Н. Туполева в 1958 году, был испытан в начале 60-х и вскоре поступил на вооружение авиации ПВО страны (самолеты Ту-128, комплекс Ту-128С-4).

источник: Владимир РИГМАНТ «ИСТРЕБИТЕЛИ-ПЕРЕХВАТЧИКИ НА БАЗЕ ТУ-2» «Авиация и космонавтика» 09-1998