Статья из жж журнала Андрея Фирсова.

Текст Анатолия Сорокина

В этой части речь пойдёт не столько о 75-мм германской противотанковой пушке обр. 40 (она же 7,5 cm PAK.40 в рейхе), сколько о том, что последовало после её развёртывания в строевых частях вермахта по ходу 1942 и первой половины 1943 годов. Несомненный успех этого орудия на поле боя поставил перед гитлеровскими планировщиками важный вопрос: что будет делать противник (СССР, США, Великобритания) в сложившейся ситуации. И в конце концов, вспомнив «Матильду» и КВ, они пришли к такому выводу:

Противники рейха постараются создать массовые танки, устойчивые к огню PAK.40. В прошлом им это удалось применительно к 37-мм и 50-мм противотанковым пушкам (ПТП). Значит логично ожидать появления особо тяжелобронированных машин с их стороны (тут прямо как по учебнику психологии – проецирование собственных мыслей на оппонента, учитывая выходившие на финальный этап работы по «Тигру»). Подтверждением такой точки зрения служили захваченные в первой половине 1942 года экранированные танки КВ и первые «Черчилли» после провального для британцев рейда на Дьепп. Болезненный прошлый опыт с «Матильдой», Т-34 и КВ требовал подготовиться к такому ходу событий заранее.

А потому разработка новой тяжёлой противотанковой пушки, как минимум в дополнение к существующей PAK.40, была санкционирована в июне 1942 года. И вот тут гитлеровские аналитики прокололись. Советские, британские и американские военные сделали ставку на большое число танков, которые не обладали устойчивостью к огню PAK.40 на дистанциях ближе километра. Немцы могли убедиться в этом на рубеже 1942–43 гг., когда им в руки попали подбитые КВ-1с и «Шерманы». Т-34 на тот момент, честно говоря, являлся порнографией – давно уже «голый», по-прежнему «слепой», с низким качеством изготовления. «Черчилль» в Тунисе по сравнению с Дьеппом также не прибавил в своей бронезащите и был малочисленен по сравнению с другими моделями британской брони. Но … процесс пошёл, в феврале 1943 года рейхснибелунги представили уже серийную новую ПТП 8,8 cm PAK.43/41.

Перед тем как заняться собственно пушкой немного отвлечёмся на военно-техническую разведку и аналитику. Наши специалисты в этой области также дали маху: в момент, когда «Тигры» выдвигались в район станции Мга, они в своём отчёте докладывали, что ждать тяжелобронированных монстров от рейха не стоит, довооружённый Pz.IV уже неплох, его будут далее приспосабливать для условий Восточного фронта и улучшать технологичность. Вновь зеркалирование своего хода мыслей на противника – так поступили бы мы сами. Контрразведка гитлеровцев нанесла в 1941–42 гг. огромный урон агентам СССР в рейхе, это самым негативным образом сказалось на количестве и качестве получаемой оттуда информации. Иначе нашим аналитикам хоть что-то было бы известно про планы замены «четвёрки» на некий новый средний танк. Британцы и американцы приблизительно в то же время также познакомились с «Тигром» по ходу их тунисской кампании. В США поначалу легкомысленно отнеслись к наличию тяжёлых танков у противника. В отличие от СССР, где трофейный «Тигр» произвёл воистину зверский фурор, за океаном решили, что таких много не будет, ничего страшного! И материализовавшуюся «Пантеру» тоже не приняли всерьёз. Прозрение пришло после Курской битвы, да и то не сразу. Это очень дорого обошлось американцам в Нормандии.

Что же касается Великобритании, то их разведка и аналитики отработали как надо. Уже в 1940 году начались работы по мощнейшей 17-фунтовой противотанковой пушке, а к лету 1942 года под неё были готовы производственные мощности.:Что-то наподобие «Тигра» явно ждали. Это наводит на мысли о том, что британская разведка могла добыть информацию о работах над машиной подобного класса. Учитывая количество британских агентов во Франции, «кротов» в самом рейхе (одно англофильство Канариса чего стоит), работу с пойманными германскими шпионами с их перевербовкой, такое удивительным не выглядит. В феврале 1943 года британские части в Тунисе получили 100 первых 17-фунтовых стволов на лафетах 25-фунтовых «полёвок» для борьбы с появившимся там «Тиграми». К середине того года был готов и полноценный специализированный лафет для новой ПТП, активно шли работы по танковым и самоходным вариантам орудия. На этом визит к рыцарям плаща и кинжала закончим, вернёмся к немецкому богу войны.

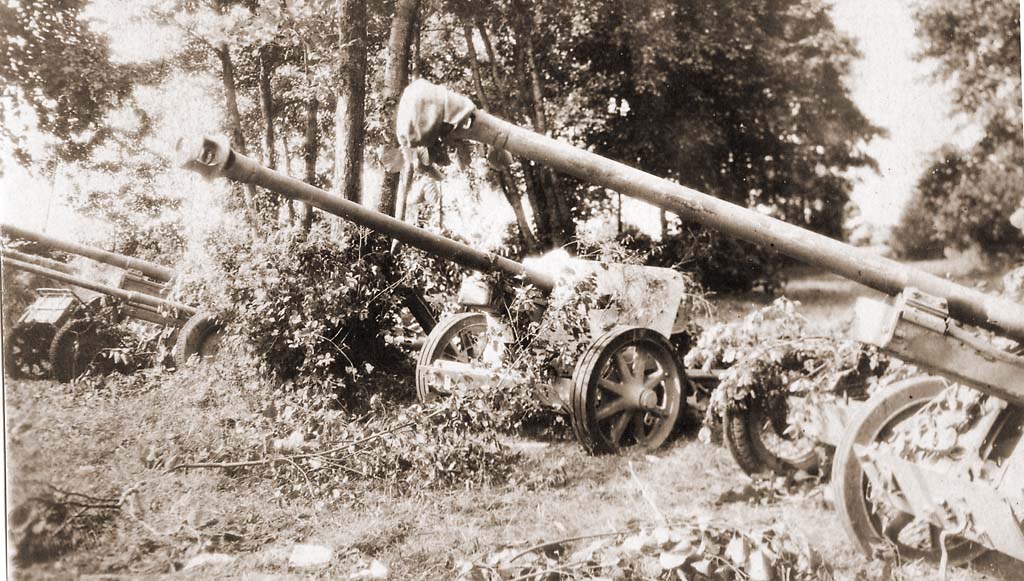

Этот монстр не успел убежать и был пойман в начале 1944 года под Ленинградом во время снятия блокады. Захватившие его бойцы 67-й армии отправили трофей прямо в экспозицию Артиллерийского музея. Правда, она располагалась не в арсенале кронверка Петропавловской крепости – там был танкоремонтный завод. На своё штатное место этого монстра прикатили позже

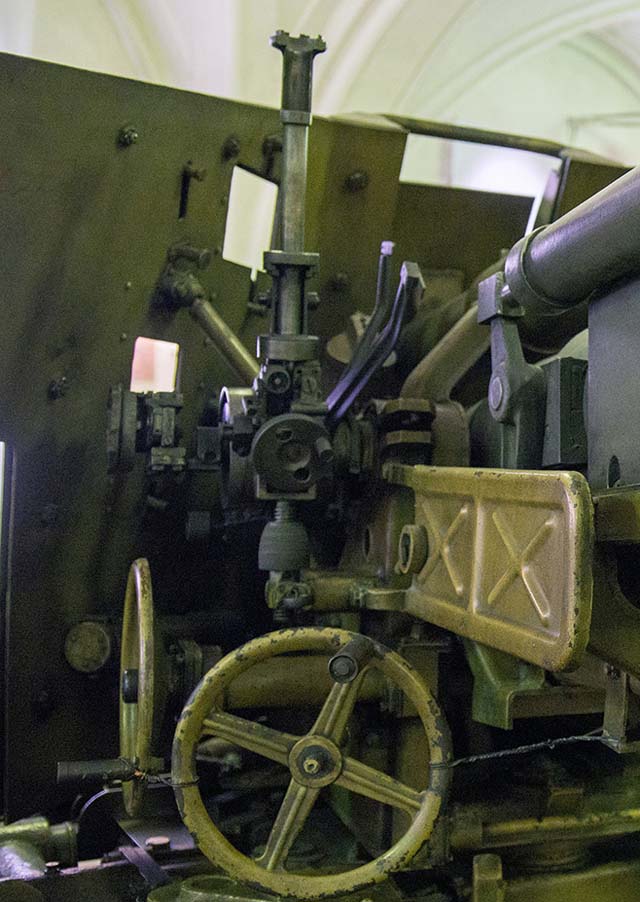

Когда автор впервые в Артиллерийском музее увидел в натуре изделие PAK.43/41, то попал в небольшую прострацию. Эта громадина точно является противотанковой пушкой? Особенно впечатлил независимый (!!!) от орудия прицел со стрелками, дистанционным барабаном и корзинкой для панорамы: явный атрибут тяжёлой полевой пушки (зависимый от орудия прямонаводочный оптический тоже был, но с музейного экспоната его сняли). И опциональное рабочее место второго наводчика по вертикали справа от ствола.

Шок – это по-нашему! Спешите видеть полёт сумрачного тевтонского гения! Просто обалдеть – это был явно не шнапс, кто-то в рейхе под первитином ночи напролёт работал…

Де-факто так и есть: максимальный угол возвышения +38 градусов, соответствующий ему прочный и массивный лафет в стиле «сборная солянка». Нижний и верхний его станки заимствованы от опытной 105-мм полевой пушки (откуда и независимый от орудия панорамный прицел, и опциональная наводка двумя номерами расчёта), станины – от 105-мм лёгкой полевой гаубицы le.FH.18, колёса – от тяжёлой полевой гаубицы s.FH.18. «Я тебя слепила из того, что было», прямо песня какая-то, а не орудие. И длиннющий ствол с зенитной баллистикой. Он оказался вещью: наши специалисты им откровенно восхищались, хотели иметь такой же, уже в 1944 году начались испытания наших самоходных 85-мм пушек большой мощности, которые до конца войны не увенчались успехом. Немалую роль в том сыграла высокая культура производства и продвинутая конструкция немецких снарядов, в чём мы объективно и достаточно сильно отставали. Из-за этого все свои возможности 57-мм ПТП ЗИС-2 раскрыла только после войны, а в 1944 году 85-мм «болванка» БР-365 никак не хотела разгоняться до 1000 м/с штатным образом. Очень много Ф. Ф. Петрову с подчинёнными пришлось потрудиться, чтобы получить 85-мм ПТП Д-48 с близким к PAK.43/41 баллистическим решением (и с уже другим семейством снарядов, несовместимых с выстрелами зенитки 52-К и её «родичей»).

Наша Д-48 вышла настоящей ПТП с боевой и походной массой около 2350 кг, для своей категории достаточно мобильной и относительно удобной в обращении. Тогда как гитлеровцы не сумели разработать для PAK.43 «противотанковый» лафет, что с раздвижными станинами, что с круговым сектором обстрела. Боевая и походная масса для PAK.43/41 составляет около 4,4 тонн на лафете с раздвижными станинами. PAK.43 со всеазимутным лафетом имеет массу 3,65 тонны в боевом положении и 4,75 тонны на марше. Последствия в плане мобильности, лёгкости окапывания и маскировки, быстроты разворачивания на огневой позиции и ухода с неё очевидны.

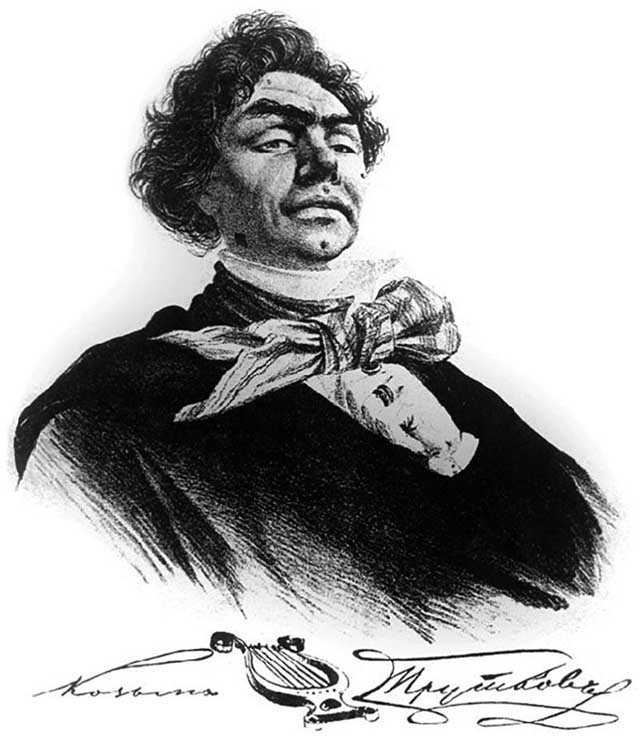

«Если на клетке слона написано «буйвол» не верь глазам своим» – Козьма Прутков в очередной раз оказался светочем мудрости

Эти системы не «противотанки», это тяжёлые «полёвки» с соответствующими возможностями. Ближайшим нашим аналогом PAK.43/41 по совокупности возможностей и конструктивных особенностей является не Д-48, а 100-мм полевая пушка БС-3, также имевшая очень высокий противотанковый потенциал.

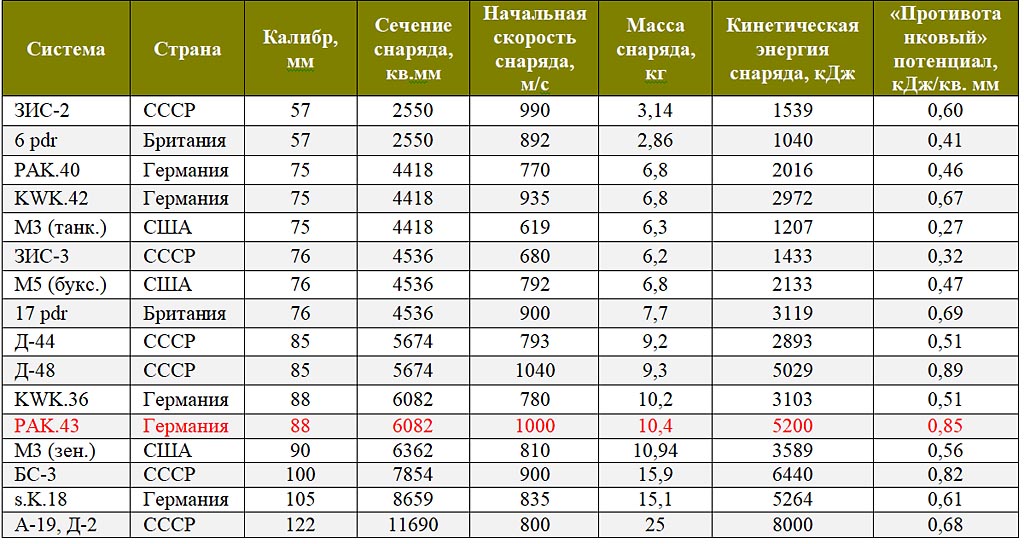

Кстати о противотанковом потенциале, то в одной мудрой книге в качестве его «разнокалиберной» оценки с избежанием влияния качества брони и снаряда используется отношение кинетической энергии на единицу площади максимального поперечного сечения снаряда. Вот и посмотрим, что в этом плане для калиберных бронебойных снарядов разных систем получится. Поперечное сечение посчитаем по заявленному калибру, а возникшая из-за разницы его определений в СССР и в западных странах неточность будет «съедена» округлением итоговой величины.

Восхищение советских специалистов баллистикой PAK.43 понятно, но артиллерийская система – это не только баллистика, а целая совокупность факторов и тут творение сумрачного тевтонского гения предстаёт массивным и малоподвижным монстром. В отличие от PAK.40 и s.K.18 автор пока не нашёл для PAK.43 отечественной служебной литературы, да и в обзорах германской противотанковой артиллерии эта система как-то скупо упоминается. Здесь ещё возможны открытия, точка далеко не поставлена. Но по многим аспектам наша БС-3 выглядит лучше, а её бронебойные возможности в годы Великой Отечественной войны ограничивались примитивной «болванкой» БР-412, как и у многих других орудий. Эту проблему решили в послевоенное время и достаточно быстро – поскольку отставание наших бронебойных снарядов от зарубежных образцов становилось болью в свете нового противостояния с Западом.

Очень важно помнить о том, что для пробития брони танка сначала надо в этот танк ещё попасть. В этом плане показательны стрельбы по мишени, имитируюшей танк на 1800 метрах, на танковом биатлоне в Алабино. Экипажи наших Т-72 и китайских «Тип 96» обладают лазерными дальномерами, баллистическими вычислителями, датчиками ветра, куда более скоростными снарядами, чем та же PAK.43. И часто промахиваются по движущейся относительно танка цели с поперечной скоростью аж 5 км/ч. Что же творилось в годы Второй мировой войны, когда расстояние до танка определял глазомерно командир орудия, а у наводчика в поле зрения прицела не то что стадиаметрических или скоростемерных, а даже дистанционных шкал не было? Не стоит проецировать на реальное поле боя таблицу вероятностей попадания в цель, которую англоязычные википузики нарисовали в опусе про PAK.43. Идеальная картина для неизношенного ствола, верная для заявленных и проверенных практикой вероятных отклонений по фронту и высоте около 25–30 см, в случае абсолютно безошибочной наводки в центр прямоугольника, имитирующего танк.

Значения вероятных отклонений сильно «плывут» в сторону увеличения по мере возрастания износа ствола. А он у PAK.43 изнашивается куда быстрее, чем у PAK.40. Ошибка наводчика в 1 тысячную угла возвышения (выставляемого на дистанционном барабане подъёмного механизма коробки прицела для систем того периода) даёт на дистанции в 1 км смещение средней точки рассеивания на 1 метр вверх или вниз с соответствующим увеличением шанса поразить грунт или небо. Допустить же такое не то что просто, а очень просто. Опытные товарищи в прошлом подсказали: рассчитал вероятность попадания по таблицам стрельбы – будь готов как минимум вдвое меньшему значению её в реальности: очень много факторов препятствуют точной стрельбе.

А теперь посмотрим, что давала замена PAK.40 на PAK.43, помимо возросшего износа орудия и неудобств в окапывании, возке и маскировке. Т-34, «Кромвели» и «Шерманы» можно было отстреливать на дистанциях более 2 км, однако в них надо было ещё попасть, а выстрелы впустую расходовали не только снаряды, но и крайне ограниченный ресурс дорогого в производстве ствола. При попадании в корпус с километра, когда условия стрельбы благоприятствовали «one shot – one kill», средние и крейсерские танки пробивались чуть ли не насквозь, а при попадании в башню – она сносилась с погона. Зрелищно, конечно, но PAK.40 также отправляла эту технику в металлолом, пусть и без эффектов, характерных для «оверкилла». Верхняя лобовая деталь у ИС-2 со спрямлённым лбом, М4А3Е8 «Шерман Джамбо» и М26 «Першинг» на дистанции свыше 500 м (а иногда и ближе) держала 88-мм калиберный бронебойный снаряд от PAK.43 и наводчику последней надо было целиться либо в низ корпуса, либо в башню – довольно малоразмерные уязвимые места этих машин. Низ корпуса часто прикрывался микрорельефом местности. В общем, та же самая ситуация, что и для PAK.40. Попасть туда даже при стоящем танке на дистанции в километр – довольно непростая задача, не говоря уже про движущийся. Для обеих систем хорошая вероятность такого события на практике наступает с 500 метров и ближе, что противоречит самой идеологии мощной противотанковой пушки, призванной отстреливать врага на дальних дистанциях.

Так что PAK.43 в одни ворота выигрывала у PAK.40 только против «Черчилля» поздних модификаций: большой, малоподвижный и 150 мм его вертикальной брони на 1,5 км можно было только с её помощью взять, для PAK.40 лоб его корпуса и на километре оставался непробиваемым. Вероятно, именно недостаточность эффективного действия PAK.43 против танков, подобных ИС-2, с катаной сильно наклонённой бронёй толщиной от 90 мм и выше, побудила сумрачный тевтонский гений начать создание ещё более монструозных 128-мм противотанковых пушек (их прототипы боевой массой свыше 7 тонн по факту оставались опять же полевыми орудиями). С вольфрамом в 1944 году стало совсем плохо, подкалиберные снаряды с закалённым стальным сердечником при действии по наклонной броне не давали существенного выигрыша по сравнению с калиберными. К тому же обозначился дефицит легирующих добавок для стали, нужной для производства не только брони, но и бронебойных снарядов. Так что определённая логика в порождении таких монстров всё же была, поздний ИС-2 или «Першинг» они сумели бы взять в лоб в самые защищённые их места на дистанциях до 2 км, а то и больше. Главное тут было попасть. Но вот ресурсоёмкость этих монстров (как и PAK.43) изрядно ограничивала их ценность против многочисленных танков противника.

Гитлеровцам в ситуации 1944 года для восполнения потерь и вооружения фольксмобилизантов требовалось большое количество надёжного, простого в изготовлении оружия с приемлемыми (а вовсе не запредельными) характеристиками. Совершенно не их подход, но ставка на истинно арийские артиллерийские, бронетанковые и авиационные вундервафли не сыграла, раз неожиданную ценность вдруг обрёл богемоморавский «Хетцер». Но ресурсную тему оставим до следующей серии. Именно она переведёт сумерки гитлеровского бога войны в закат и последующее небытие.

источник: https://afirsov.livejournal.com/849841.html