«Недоцентрализованное» Русское государство Часть 2

Попробуем ответить на вопрос, которым закончилась предыдущая часть.

Для начала проанализируем один весьма характерный пример. В свое время К.В. Базилевич, характеризуя политику Ивана III в конце XV в., писал, что великий князь, «последовательно уничтожавший остатки феодально-удельной системы в своей стране, горячо поддерживал ее в пограничной литовской территории». М.М. Кром поддержал этот тезис. Анализируя причины, по которым новосильские князья, ранее служившие великим литовским князьям, перешли на сторону Ивана, он пришел к выводу, что первоосновой этого стала «искусная политика московского государя, всячески демонстрировавшего свою заботу о сохранении порядков старины в верховских княжествах». Эта хитроумная политика великого московского князя, по мнению историка, в отличие от действий великих литовских князей, «давала как будто возможность удержать свою вотчину, свою удельную «самостоятельность» и княжеские права…», что и гарантировало успех предпринятой Иваном III операции.

Так какие же цели преследовал Иван III, поддерживая действия пограничных удельных князей? Действительно ли он использовал их всего лишь как таран для разрушения территориальной целостности Великого княжества Литовского и последующей успешной экспансии в западном направлении или же его политике есть иное объяснение? На наш взгляд, ответ на этот вопрос можно дать, если попробовать взглянуть на ситуацию со стороны.

Любопытное наблюдение сделал М.М. Бенцианов. Он писал, что «получая уделы, они (удельные князья – Thor) стремились воплотить в жизнь примерно те же самые политические идеи, которые в это время ставились в основу государственных реформ уже на более высоком уровне», так как, воспитанные при московском дворе, они впитали в себя существовавшие там политические традиции. Но какие политические традиции и административные практики функционировали в то время при великокняжеском дворе? Чтобы сформулировать ответ на этот и предыдущий вопросы, сделаем небольшой культурологический экскурс. Характеризуя традиционные общества, французский социолог и культуролог К. Леви-Стросс именовал их «холодными». «Холодные» общества, отмечал он, «стремятся, благодаря институтам, к которым они привязаны, аннулировать, квазиавтоматически, то действие, что могли бы оказать на их равновесие и непрерывность исторические факторы», причем в своем стремлении если не остановить, то, во всяком случае, игнорировать процесс перемен, они «пытаются со сноровкой, недооцениваемой нами, сделать, насколько это возможно, постоянными состояния, считаемые ими «первичными» относительно своего развития…».

Было ли московское общество раннего Нового времени традиционным, а, значит, «холодным»? Вне всякого сомнения! Готово ли оно было к радикальным переменам – а хоть и в политической сфере? Вряд ли, если только эти перемены не были бы замаскированы (причем это делалось интуитивно и, как представляется, неосознанно) под видом «реновации» «старины». «Все новое добро есть, но ветхое всего лучши есть и силнее». Откуда в такой среде могли взяться революционные по своей сути идеи «централизации», особенно если принять во внимание, что церковные интеллектуалы того времени сами по себе были настроены весьма консервативно и мыслили категориями давно ушедших времен? Следовательно, есть все основания предположить, и с высокой степенью уверенности (настолько высокой, насколько это вообще возможно по отношению к реконструкции событий далекого прошлого), что тот «мир идей», в котором формировалась личность Ивана III и его политическая доктрина, которой он руководствовался в своих дальнейших действиях, был вполне себе традиционен. И, «собирая» земли, Иван III вовсе не был «централизатором» в том смысле, какой по привычке мы вкладываем в это слово, не боролся с уделами как с системой, но с конкретными людьми, которые как раз и нарушали «старину», традицию.

Эти слова могут в полной мере быть отнесены и к его отцу, и к сыну, и к внуку – никто из них не боролся с удельной системой, напротив, они исправно воспроизводили ее, наделяя своих сыновей уделами, причем, опять же, в рамках старой доброй традиции, в своем уделе удельный князь был полновластным господином, переиначивая известную легистскую формулу – «Dux in ducatus suo est imperator». Стоит обратить внимание на такой чрезвычайно важный факт – в межкняжеских докончаньях, закреплявших систему взаимоотношений «старейшего» брата с «молодшими», регулярно, раз за разом, повторялась одна и та же фраза, «блюсти, и не обидити, ни въступатися». Великий князь со своей стороны, а его «молодший брат» со своей, взаимно обязывались уважать суверенные права партнера в его «отчине» и не вмешиваться в его действия. На практике это означало, что в своей «отчине» («опричнине», если хотите), что великий князь, что князь удельный, имели свой двор и свою администрацию, свое войско, раздавали поместья, иммунитетные и кормленые грамоты, вершили суд и расправу и т.д., и т.п. При этом они бдительно следили за тем, чтобы их права как суверена не нарушались. В противном же случае та же сама «младшая братья» считала возможным защищать свое право силой оружия – как это было, к примеру, в 1479-1480 гг., когда возмущенные самоуправством старшего брата, удельные князья Борис Волоцкий и Андрей Углицкий подняли свои полки против Ивана III.

Одним словом, в том, что Василий II, «перебравший людишек» в ходе войны с Юрьевичами, но наделивший уделами своих сыновей, что Иван III, столкнувшийся с открытым неповиновением своих братьев, однако не оставивший без доли своего наследства никого из своих многочисленных наследников, что Иван IV, казнивший по обвинению в измене своего двоюродного брата Владимира Старицкого, но при этом наделив отцовском уделом Василия Владимировича, нет ничего удивительного. Дети своего времени, они и действовали в духе своего времени. А раз уделы сохраняются (а последний удел, Касимовское «царство», прекратил свое существование в конце XVII в.), то и сохраняется их автономность от верховной власти – следовательно, нельзя говорить о том, что политическая централизация доведена до логического завершения.

Однако если бы только ликвидацией уделов завершилось бы дело централизация! По большому счету, это только лишь вершина айсберга, а 9/10 его находятся в глубине вод, и говоря о «централизации», необходимо помнить об этом. Да, удельная система с внутренней (и в известном смысле внешней, в т.ч. и в дипломатической сфере) автономией сохраняла состояние «недоцентрализованности», но даже и в землях, вошедших в великокняжеский домен, это состояние сохранялось еще довольно долго хотя бы и в той же административной сфере. Иван III, его сын и внук, присоединяя к своим владениям новые земли, действовали в точном соответствии с моделью, что была описана Дж Эллиоттом – т.е. «надстраивали» над старыми административными структурами новые, свои, которые брали под контроль работу старой администрации, используя ее потенциал для исполнения (изыскивая ресурсы для войны и дипломатии прежде всего). Ярким примером такого рода административных «надстроек» могут служить областные «дворцы», такие, как, к примеру, новгородский и тверской (оба возникли еще при Иване III, надо полагать, вскоре после того, как Новгород и Тверь были присоединены к великокняжескому домену). Примечательно, но по этому пути пошел и Иван IV, когда после покорения Казани создал Казанский дворец, которому было подчинено все Поволжье.

Стоит заметить также, что в ряде случаев вновь присоединенные земли сохраняли известную внутреннюю (и нельзя исключить, что и определенную внешнюю) автономию и свои вольности (хотя бы частично). Классическим примером тому может служить Новгород, о чем писал еще А.А. Зимин , причем эта автономия имела под собой вполне объективные предпосылки – например, экономическая ориентированность Новгорода (и Пскова) на торговлю с Ливонией и Западом и слабая привязка его к экономике «Низовой земли» (а это, в свою очередь, было обусловлено во многом неразвитой инфраструктурой). Естественно, что экономическая обособленность Новгорода не могла не сказаться и на сохранении за ним и определенной внутренней автономии, которая выражалась во множестве мелких, но от того не менее значимых деталей – например, в своеобразии административного устройства Новгородской земли или в сохранении новгородских традиционных единиц налогообложения и системы мер и весов. И это отнюдь не единственный пример – о какой, в таком случае, «административной унификации» можно вести речь?

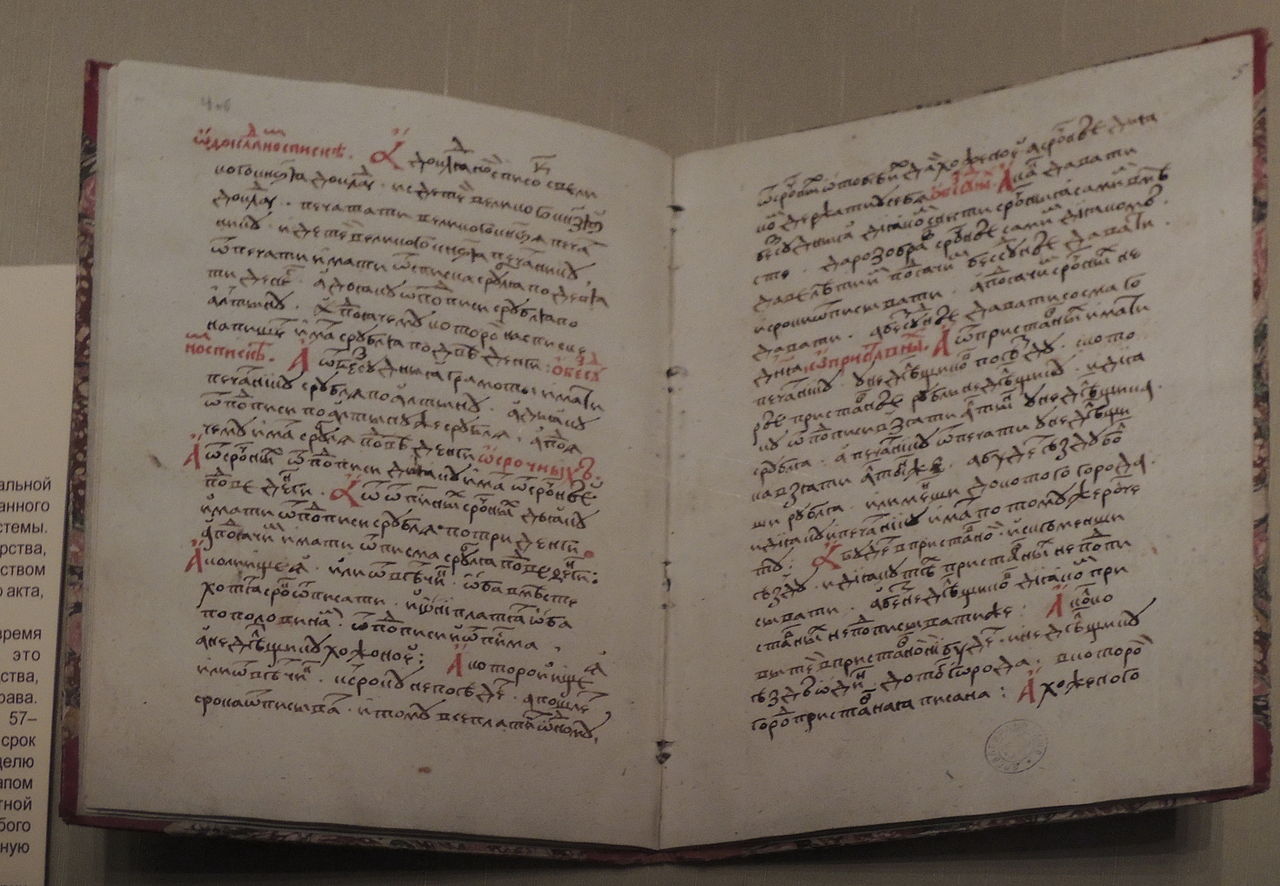

Но и это еще не все – еще большая «недоцентрализованность» Русского государства просматривается в правовой сфере. Традиционно принято считать, что единое правовое поле установилось в Русском государстве с принятием Судебника Ивана III и было закреплено окончательно после появления Судебника его внука. Однако и здесь все не так однозначно, как может показаться на первый взгляд. И дело даже не в том, что есть сомнения в реальной действенности судебников (в особенности первого) уже хотя бы по той простой причине, что при отсутствии книгопечатания снабдить аутентичными копиями кодексов каждое присутственное место было невозможно (тот же Судебник Ивана III сохранился в единственной рукописи ). Нет, здесь проблема в другом. Н. Коллманн в упоминавшемся нами прежде исследовании отмечала, что великокняжеское законодательство носило ярко выраженный прикладной характер и преследовало прежде всего цель установления определенного единообразия в судебных процедурах и контроля за действиями должностных лиц. Забрав же под свою юрисдикцию дела, которые несли особую опасность для государства и общества, верховная власть оставила все остальные вопросы на усмотрение местных властей. И, подобно тому, как во Франции королевская власть своим авторитетом подкрепляла местные сборники права (пресловутые кутюмы), так и в России раннего Нового времени Москва де-факто легализовала местные правовые обычаи.

Как, спросите вы, уважаемый читатель? А вот так – посылая в волость своего наместника-кормленщика, великий князь снабжал его соответствующей грамотой, в которой четко и недвусмысленно было прописано: «И вы, все люди тое волости, чтите его и слушайте, а он вас ведает, и судит, и ходит у вас во всем по тому, как было преж сего…». Эту фразу из «стандартного» формуляра кормленой грамоты нельзя истолковать иначе, как прямое указание на то, что кормленщик должен будет вершить суди расправу в рамках принятого в данной местности обычного права (с той лишь поправкой, что процедура судопроизводства будет более или менее соответствовать той, что прописана в великокняжеском судебнике). И, пожалуй, есть все основания согласиться с мнением В.В. Бовыкина, который, отмечая, что «ни в одной губной грамоте мы не увидим сколько-нибудь внятных инструкций, которым должны были следовать многочисленные адресаты», полагал это обстоятельство обусловленным тем, что «законодателю, по-видимому, совершенно нечего было сказать по этому поводу, и он всю организационную, прикладную и практическую часть дела отдал на откуп местной инициативе».

Таким образом, подытоживая все сказанное выше, можно сказать, что и правовое поле Русского государство представляло собой подлинное «лоскутное» одеяло, и централизации здесь предстоял непочатый край работы, причем работы долгой и кропотливой. Но по другому и в этой сфере, и в административной, и в иных областях государственного управления было нельзя уже хотя бы по той простой причине, что верховная власть, не обладая «накачанной» «мускулатурой» и соответствующим административным ресурсом, нуждалась в поддержке общества, «земли» (во всяком случае, «политической нации» точно). Эта поддержка давала ей необходимую устойчивость и недостающую легитимность. В конце концов, в России, как и в других раннемодерных государствах, «легитимность (верховной власти – В.П.) основывалась не только на упорядоченном применении насилия, но и на том, что государство в большей или меньшей степени отвечало представлениям, согласно которым правитель должен был прислушиваться к своим подданным, хранить традицию и обеспечивать безопасность в обществе».

Сохранение же традиции неизбежно означало сохранение и состояния «недоцентрализованности», изжить которое единовременным волевым актом было невозможно – оставалось медленно, постепенно, шаг за шагом выстраивать новую систему управления, создавать новую традицию (с опорой на «старину», естественно). В этом отношении пресловутые «реформы Избранной Рады» времен Ивана Грозного как раз и представляют собой реальную попытку создания новой традиции, точнее, узаконения и легитимации тех новых явлений в административной и правовой сферах, которые наметились в предыдущие десятилетия. Правда, воспитанный в «холодной» среде и неспособный отказаться раз и навсегда от традиции (урок, преподанный Ивану летом 1547 г., был им усвоен хорошо), первый русский царь не мог решительно порвать со «стариной».

Как итог, эти «реформы» носили ярко выраженный компромиссный и сильно растянутый по времени характер. С одной стороны, это способствовало тому, что общество постепенно привыкало к новшествам, не отторгая их с ходу, а с другой стороны – «старина» консервировалась и подкреплялась царской волей, обретала легальный, законный статус. Консервация же «старины» автоматически означала и продление существования состояния «недоцентрализованности», попытки ликвидации которой неизбежно вела к серьезным социальным и политическим потрясениям. В каком-то смысле и Смута, и «бунташный» XVII век с его Расколом, городскими и стрелецкими бунтами и Разинщиной, и трагедия петровских реформ, огненным колесом прокатившихся по стране – все это следствия постепенного отмирания «старины» и завершения в целом процессов «централизации» (преимущественно в той сфере, что касалась «дела государева», т.е. дипломатии, внешне политики и войны).

Вот так примерно мне сегодня видится общая картина развития русской государственности в раннее Новое время.

источник: https://thor-2006.livejournal.com/889590.html