Мы наш, мы новый, флот построим… Часть XVI. Плавучий порт адмирала Макарова. Продолжение

Продолжаю выкладывать цикл статей «Плавучий порт адмирала Макарова» по АИ «Мы наш, мы новый, флот построим…». Эта статья посвящена эскадренным танкерам. Отдельно хочу поблагодарить уважаемого коллегу LPGMASTER, без профессиональных советов которого эта статья могла и не появиться. Приятного чтения.

В 1862 г. Россию покинул крещенный в лютеранстве литовский еврей французского происхождения (о-как!) Вениамин Матвеевич Бари, преподаватель иностранных языков в Пажеском корпусе Санкт-Петербурга!!! По официальной версии покинул из-за совместных спиритических сеансов с известными европейскими медиумами К. Марсом и Ф. Энгельсом, пытавшимися вызвать неупокоенный призрак коммунизма. Как все порядочные медиумы, иудей-лютеранин отправился в Швейцарию, но чистейший горный воздух оказался ему вреден и дальнейший путь Вениамина Матвеевича лежал в Землю Обетованную. Нет, нет, не в Израиль, о котором вы подумали, уважаемые коллеги, а в благословенные Северо-Американские, таки Соединенные Штаты. Ну и пусть его. Он нам в дальнейшем повествовании не интересен, в отличие от его сына Александра Вениаминовича Бари.

Александр Вениаминович успел окончить Цюрихскую политехническую школу, а при переезде в САСШ поступил на работу в техническую контору в Филадельфии. В 1876 году, к столетию США, в Филадельфии с помпой проходила Всемирная выставка. На выставку прибыла и русская делегация. Александр Бари завязал знакомства с группой специалистов и преподавателей Императорского Московского Технического училища (ИМТУ), среди которых были профессора Орлов и Панаев, инженеры-механики Малышев и Шухов. А.В. Бари оказывал русской делегации самую разнообразную помощь в закупке лабораторного оборудования, станков и инструментов. Его усилия были высоко оценены, в 1877 году его избрали членом-корреспондентом педагогического совета ИМТУ. Это, или что-то другое подвигло Александра Бари на переезд, но в 1877 году он принимает решение перебраться в Россию.

В 1878 году А.В. Бари открывает в Москве небольшую техническую контору. Одним из сподвижников Бари становиться молодой инженер В.Г. Шухов. Вскоре он помогает Бари свести знакомство с Людвигом Нобелем, братом А. Нобеля. Знакомство оказалось обоюдовыгодным. С этого момента Общество братьев Нобель, стало одним из основных заказчиков технического бюро А.В. Бари. Бари проектирует для Нобелей нефтепроводы, емкости для хранения нефти, нефтеперегонные кубы, нефтеналивные баржи.

В.Г. Шухов и А.В. Бари

В 1880 году в деревне Кусково, Выхинского уезда, рядом с Московско-Нижегородской железнодорожной линией был построен нефтяной завод по переработке бакинской нефти. Завод выпускал керосин, астралин, смазочное масло и минеральный деготь. С июня 1882 года постоянным консультантом завода становится Д.И. Менделеев. Он внедрил непрерывный способ перегонки нефти. В 1892 году Бари продает завод известному предпринимателю, банкиру и промышленнику Петру Губонину.

1893 году А.В. Бари совместно с В.Г. Шуховым строит в Симоновской слободе города Москвы «Котельный завод А.В. Бари». В феврале 1894 года завод вступил в строй. Филиалы завода открылись в Санкт-Петербурге, Харькове, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Реклама завода Бари в Симоновской слободе г. Москвы

* * *

1895 год. Санкт-Петербург. Зал для совещаний в левом крыле Морского министерства.

– Присаживайтесь, Александр Вениаминович.

– Спасибо, ваше превосходительство.

– Догадываетесь, с какой целью я вас пригласил?

– Не имею ни малейшего понятия, зачем скромный промышленник понадобился вашему превосходительству.

– Я бы не сказал, что уж такой и скромный. Но хватит политесу, перейдем к делу. Начну издалека. Зимой 1883/1884 года из Кронштадта в Балтийский порт (Палдиски) совершил путешествие необычный миноносец «Котлин». Его необычность была в том, что локомотивные котлы миноносца работали не на угольном, а на нефтяном отоплении. Путь из Кронштадта в Балтийский порт и обратно занял сутки. Вот что написал об этом переходе начальник минного отряда, капитан I ранга Новицкий – «миноносец при различных курсах относительно волны, испытывая значительную килевую и бортовую качку, держался с отрядом хорошо, идя головным в левой колонне; дым из труб показывался в значительном количестве на несколько секунд только при продувании засаривавшейся по временам горелки, все же остальное время не было замечено дыма, что показывает правильное и ровное сгорание нефтяных остатков. Переход этот, приблизительно 210 миль, показал, что миноносец может плавать в море при различных погодных условиях, возможных для миноносца при отоплении нефтью так же, как и при угле, но на стороне нефтяного отопления все выгоды…" Среди выгод, отмеченных Новицким, были выделены: повышение дальности плавания, уменьшение зависимости от привозного угля, значительное уменьшение демаскирующего дыма из труб. Кроме этого, облегчался труд кочегаров, что гарантировало уверенное поддержание скорости в течение длительного времени.

– Как видите, – продолжил адмирал, – явные выгоды от перевода русского флота на нефтяное отопление неоспоримы. Однако тогда этот бесценный опыт никто всерьез не воспринял. Как только я принял на себя полномочия морского министра, то тотчас же дал распоряжение возобновить опыты по сжиганию нефти в морских котлах. Изначально, казалось бы, простое дело и опыты были успешны. Но дальше опытов дело не продвинулось. Три года были истрачены практически впустую. – Адмирал горестно вздохнул и продолжил:

– Как выяснилось, главной проблемой стали нефтегорелочные устройства, а точнее, равномерное и бесперебойное распределение топлива. Для подобного распределения требуются специальные форсунки, которые в России пока не производятся. Я было попытался обратиться к зарубежному опыту, но как выяснилось, и там опыты находятся в зачаточном состоянии. Мне вас рекомендовали как одного из лучших специалистов-конструкторов в области нефтяного оборудования, в том числе и применения нефти при отоплении. Вот я и решил попросить вас заняться разработкой форсунок для сжигания нефти в котлах адмиралтейского типа. Со своей стороны я готов оказать вам всевозможную помощь.

– Не знаю, ваше превосходительство, справлюсь ли. Да и дела завода отнимают много времени.

– Все понимаю, Александр Вениаминович. Я знаю, что у вас возникли некоторые затруднения с покупкой участка близ Симонова монастыря, у Павла Павловича фон Дервиза. Со своей стороны готов всемерно поспособствовать совершению этой сделки. Кроме того, я знаю сам, Павел Павлович хлопотал об устройстве Лизинской железнодорожной ветки. Я уже переговорил с Московским генерал-губернатором, он тоже считает, что строительство этой ветки поспособствует оживлению этих ныне пустынных московских мест. Так что вопрос с железнодорожной веткой считайте решенным. – Морской министр продолжил:

– Я говорил с его императорским величеством. Не скрою, не со всеми моими предложениями он согласен. Но в части перевода российского флота на нефтяное отопление у его императорского величества возражений нет. Такой перевод даст нам явные преимущества перед противником. Я бы с радостью дал вам любые потребные суммы, но, увы, не в моих возможностях столь вольно распоряжаться казенными деньгами. Тем не менее, государь готов выделить «Котельному заводу А.В. Бари» миллионный беспроцентный кредит, сроком на 15 лет, с возвратом продукцией завода. Как вам такое предложение, Александр Вениаминович?

– Не скрою, ваше превосходительство, это чрезвычайно щедрое предложение. Боюсь, смогу ли оправдать, ваше превосходительство.

– А вы не бойтесь. Смело говорите, что вам потребно для осуществления проекта.

– Люди, ваше превосходительство. Квалифицированные кадры в Российской империи в большом дефиците.

– Насколько я помню, ваш завод консультирует Д.И. Менделеев. Я тотчас же напишу ему письмо с просьбой оказать максимальную помощь в разработке нефтегорелочных устройств. Кроме того, у вас, кажется, работает молодой и талантливый инженер, чуть ли не ваш компаньон. Как там бишь его?

– Шухов, ваше превосходительство.

– Точно так, Шухов. Я думаю, что вы вполне можете его привлечь.

– Так-то оно так, но нельзя ли еще привлечь профессора Московского университета Николая Дмитриевича Зелинского?

– Хорошо, я тоже напишу ему рекомендательное письмо. От морского ведомства направлю я к вам Гаврюшина Сергея Степановича. Очень перспективный молодой человек. Окончил с отличием механическое отделение Технического училища Морского ведомства в Кронштадте. Выпущен младшим инженер-механиком. Участвовал в практическом плавании в Данию и Швецию. Самостоятельно ознакомился с состоянием котлостроительного дела в Великобритании. Благодаря его стараниям на Харьковском паровозостроительном заводе начат выпуск улучшенных котлов системы Ярроу. Я думаю, вам он будет крайне полезен. А с ним отправлю к вам парочку мастеров с Адмиралтейской верфи.

– Умеете вы уговаривать, ваше превосходительство.

– Вот и хорошо. Когда Вы предполагаете выдать нам готовое изделие? По правде говоря, котлы на нефтяном отоплении нам нужны были еще вчера. Года вам хватит?

– Никак невозможно уложиться в столь короткий срок, ваше превосходительство. Мне потребно хотя бы годика три.

– Ох-х, боюсь, не успеем, но и спешить в таком деле нельзя. Ладно. Три года, но не более. Проникнитесь все важностью задачи, через три года нам необходимо начать перевод кораблей на нефтяное отопление.

* * *

Увы, благим пожеланиям морского министра Р.В. Хорошихина не удалось сбыться. Только весной 1900 года была закончена работа по созданию форсуночной горелки для сжигания жидкого топлива в котлах адмиралтейского типа. А до конца русско-японской войны так и не удалось решить ещё одну важную задачу – создать котел для совместного сжигания угля и нефти. До начала русско-японской войны на сжигание нефти удалось перевести до 2/3 миноносцев. Половину крейсеров и почти все броненосцы перевели на смешенное угольно-нефтяное отопление. При этом угольные котлы работали в основном при экономичном ходе, а при форсировке включались котлы, работающие на нефти.

Сразу же при переводе котлов на нефтяное отопление довольно остро встал вопрос о снабжении эскадры жидким топливом. Российскому флоту срочно требовались эскадренные нефтеналивные транспорты. Уже в 1901 году морское ведомство обратилось к обществу братьев Нобелей – единственному, кто имел опыт строительства подобных судов – с предложением о строительстве двух специализированных морских нефтеналивных транспортов. Альфреда Нобеля заинтересовало подобное предложение. Строительство железнодорожной ветки Баку–Батум открывало перед Нобелями широкие возможности по выходу на европейский рынок.

Но с первых же контактов между морским ведомством и Нобелями возникли разногласия. Каждый хотел получить побольше, а отдать поменьше. Девизом адмиралов было «числом поболее, ценою подешевле…», а Нобели твердо исповедовали принцип «Заказчик платит за все». Нобели желали, чтобы разработку нового танкера полностью профинансировало морское ведомство. Адмиралы намекали на самофинансирование Нобелей. В денежных боданиях прошел год. И тут уставшим от адмиральских требований Нобелям пришла в голову блестящая мысль. Они предложили переделать в нефтеналивной транспорт любой подходящий пароход.

Каково же было удивление господ Нобелей, когда среди многочисленных эскадренных транспортов отыскался почти готовый нефтеналивной транспорт. Речь шла о транспортах с кормовым расположением МКО типа «Заандам». Круг замкнулся: сначала из нефтеналивного транспорта сделали транспорт, а затем транспорт снова превратился в нефтеналивной транспорт. К счастью, вся документация на корабли имелась. Тем не менее транспорт до состояния эскадренного нефтеналивного транспорта пришлось доработать. Так же как и эскадренный транспорт, танкер был снабжен большим количеством причальных средств. По большей части танкера был установлен причальный брус, что облегчало швартовку судов. По уровню флора, вдоль всего судна (кроме МКО) был установлен настил. Появление настила привело к появлению двойного дна, что в свою очередь позволило использовать танки двойного дна как топливные и балластные цистерны. Нефтяные танки сделали «вкладными», что позволило получить дополнительные кофердамы, использовавшиеся как танки пресной воды для снабжения эскадры. Смонтировали переходной мостик (катволк), под которым выше главной палубы расположили всю необходимую арматуру, включая минифолд. Впервые на танкерах смонтировали взрывные клапана, принудительную вентиляцию и механизированную систему пожаротушения. Каждый нефтеналивной транспорт был снабжен двумя комплектами разборных трубопроводов. По состоянию на 1902 год это были самые лучшие нефтеналивные суда. В 1902 году эскадренные нефтеналивные транспорты «Апшерон» и «Арран» сошли со стапелей.

Но двумя нефтеналивными судами дело не ограничилось. Известный нефтепромышленник и меценат А.И. Манташев на свои деньги построил еще два нефтеналивных транспорта – «Эривань» и «Дербент». Справедливости ради стоит отметить, что этот подарок оказался не совсем бесплатным. В 1903 году Николай II подписал устав вновь образованного общества «АзЧерНефть», ставшего крупнейшим игроком на российском нефтяном рынке. А уже через год появился крупнейший российский синдикат «ПродНефть», фактически монополизировавший всю добычу, транспортировку и продажу российской нефти, куда вошли все крупнейшие игроки, включая «БраНобель» и «АзЧерНефть» и откуда, по данным русской разведки, «за версту торчали уши Ротшильдов».

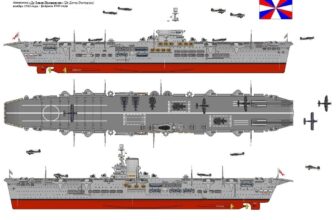

Эскадренные нефтеналивные транспорты «Апшерон», «Арран», «Эривань» и «Дербент».

Водоизмещение – 3100 тонн. Грузоподъемность – 2000 тонн. Размерения – 102,0×11,2×5,2 м. СУ – 2ПМ, 2ПК. Мощность – 620 л.с. Скорость – 12,5 узлов. Дальность хода – 2800 миль на 9 узлах. Запас топлива – 380 тонн нефти.

В 1902–1903 гг. нефтеналивные транспорты «Апшерон», «Арран» и «Дербент» ушли на Дальний Восток. В общей сложности в их трюмах находилось 6000 тонн нефти. Всю войну «Апшерон» и «Арран» обеспечивали суда Порт-Артурской эскадры, а «Дербент» был придан Владивостокской эскадре.

В июне 1904 года чуть не сгорел нефтеналивной транспорт «Апшерон». Пожар с трудом удалось погасить, корабль оказался спасен. Оба корабля участвовали в переходе Порт-Артурской эскадры и объединении эскадр. Оба корабля благополучно добрались до Владивостока.

Известия о первой сахалинской нефти относятся к 1879 году, когда якут Филипп Павлов набрал бутылку «керосин-воды» в нефтяной яме близ Охи и отвез её в Николаевск-на-Амуре, купцу первой гильдии Иванову. Но до начала русско-японской войны на Сахалине никаких серьезных изысканий нефти не проводилось.

Во время русско-японской войны в русский плен попал поручик Ишидо Макуро. Вскоре русской разведке удалось выяснить, что к японской армии он имел весьма опосредованное отношение, а по сути являлся военным представителем японской компании «Ниппон майтинг ойл». При нем были обнаружены геологические карты шурфов, сделанных австрийским геологом В. Байне.

Руководство «ПродНефть» отнеслось к сведениям с Сахалина более чем серьезно. Сразу после войны на Сахалин была отправлена внушительная экспедиция под руководством горного инженера А.В. Миндова. В июне 1907 года экспедицией Миндова на Охинском месторождении, с глубины 91 м, была добыта первая промышленная партия нефти. Петербург отреагировал на это созданием «Петербургско-Сахалинского нефтепромышленного общества» в составе «ПродНефти».

В 1908 году на Сахалине было добыто 320 тыс. пудов нефти, в 1909 году – 1100 тыс. пудов нефти. В 1909 году добыча Сахалинской нефти осуществлялась на пяти нефтеносных участках (Оха, Эхаби, Тунгор, Кайган, Одопту). Требовалось организовать вывоз нефти с Сахалина. В 1909 году силами каторжников, наемных рабочих и двух рот Хабаровского железнодорожного батальона была построена узкоколейная железная дорога длиной 30 верст, Оха–Москалево, которая вела к бухте Грязная залива Байкал.

Железная дорога Оха–Москалево

Изначально цистерны перемещались конной тягой, а в 1910 году на Сахалин был доставлен паровоз-танк Харьковского паровозостроительного завода. В бухте Грязная был оборудован причал для приема танкеров и открытые земляные емкости для хранения нефти. Вывоз нефти мог осуществляться в период навигации.

Паровоз Харьковского паровозостроительного завода

В 1910 году «Петербургско-Сахалинское нефтепромышленное общество» арендовало у Морского министерства нефтеналивные суда «Апшерон» и «Арран». Продукция «ПродНефти» поставлялась по договорам на Российский флот, остальное продавалось в основном в Японию. В 1914 году в связи с возможностью нападения Японии пришлось снова усиливать Тихоокеанский флот. «Апшерон» и «Арран» вновь вернулись в состав российского флота.

Тем временем в России к уже существующим танкерам были дополнительно построены эскадренные нефтеналивные транспорты «Каспий», «Карадаг» и «Аракс».

В 1914 году «Эривань», «Каспий» и «Аракс» перевели в Мурманск. До 1918 года они осуществляли перевозку нефтепродуктов из США в Россию. «Аракс» был потоплен в 1916 году немецкой подводной лодкой. «Эривань» пропала во время шторма в 1917 году, место её гибели неизвестно. «Каспий» задержали англичане. После переименования он стал «Истселси», долгое время служил для перевозки нефти из Персидского залива, пока в 1938 году его не передали на слом.

В 1919 году правительство Колчака передало весь Сахалин в аренду японцам сроком на 49 лет. Фактически состоялась японская оккупация Сахалина. Советское правительство не признало этот акт. Японцы начали активную разработку Сахалинской нефти, вдовое увеличив объемы её добычи, с 18 тыс. до 40 тыс. тонн.

В 1923 году в Саппоро (Япония) состоялись мирные переговоры между Советской Россией и Японией. Советское правительство требовало возврата Сахалина обратно. Неожиданно позицию СССР поддержали США, насторожено относящиеся к усилению Японии в Тихом океане. Также в США помнили двойственную позицию по вступлению Японии в ПМВ и неожиданную для США оккупацию Японией Приморья. Японцам ничего не оставалось делать, как уступить. Впрочем, они выторговали себе концессию сроком на 10 лет на добычу нефти на Сахалине и оставили за собой Курильские острова. По этой концепции 45% добытой нефти отправлялось в Японию, а 55% оставалось СССР. Такая концессия была выгодна России, свою часть от продажи нефти в Японию Советское правительство тратило на усиление Приморья и Дальнего Востока. В связи с соглашением все захваченные танкеры – «Апшерон», «Арран» и «Дербент» вернули Советской России. «Апшерон» стал «Памятью 26 Бакинских комиссаров», «Арран» – «Сергеем Лазо», а «Дербенту» лишь присвоили прилагательное – красный. В 1930–1932 гг. танкеры прошли модернизацию: вместо паровых машин на них установили дизели, скорость увеличили до 16 узлов.

В 1941 году отношения между Японией и СССР сильно ухудшились. Осенью японская подводная лодка, под надуманным предлогом нарушения территориальных вод, арестовала и отконвоировала в Японию два советских танкера «Память 26 Бакинских комиссаров» и «Красный Дербент». Несмотря на протесты советского правительства, команды Япония отпустила домой, а вот суда арестовала. «Память 26 Бакинских комиссаров» стала «Ниитей Мару», а «Красный Дербент» – «Тохито Мару». «Ниитей Мару» был уничтожен американской авиацией при высадке на атолл Пелилиу, судьба «Тохито Мару» неизвестна.

«Сергей Лазо» прослужил в качестве танкера до 1965 года, перевозя сахалинскую нефть во Владивосток. В 1965 году он наскочил на камни; к счастью, количество нефти в трюме оказалось невелико. Спасательная операция успеха не дала. Остов танкера можно и сейчас наблюдать в 80 км от Владивостока. Владивостокские дайверы иногда проводят на нем свои тренировки.

Как всегда, жду Ваших замечаний, уточнений, дополнений и комментариев.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

коллега гаспар

загружайте

коллега гаспар

загружайте картинки на браузер сайта

Извиняюсь, а как? Просто это

Извиняюсь, а как? Просто это мой фактически первый самостоятельный пост.

Gaspar пишет:

Извиняюсь, а

[quote=Gaspar]

Извиняюсь, а как? Просто это мой фактически первый самостоятельный пост.

[/quote]

http://alternathistory.org.ua/administrativnoe-kak-vykladyvat-na-brauzer-saita-graficheskie-i-video-materialy

Все, вроде бы сделал все по

Все, вроде бы сделал все по инструкции.

Кс. а почему на главной странице найти пост мой нельзя?

Gaspar пишет:

Все, вроде бы

[quote=Gaspar]

Все, вроде бы сделал все по инструкции.

[/quote]

вижу, выкладываю на главную

[quote=Gaspar]

Кс. а почему на главной странице найти пост мой нельзя?

[/quote]

немного занят был: выкладывал http://alternathistory.org.ua/ekzoticheskii-f-16-chast-4

по всему корпусу специального

Чего-чего?! Коллега, вы в курсе, что даже в терминаторскких доспехах из адамантия сделаны лишь подпорки (чтоб под собственным весом не сложился). Использование адамантия в массовой технике — непозволительная роскошь.

P.S. По некоторым данным изначально "Ленд Рейдер" был чуть-ли не сельхоз трактором 🙂

P.P.S.

Максим, да тут сам омниссия

Максим, да тут сам омниссия ног сломит. По дним источникам адамантий чуть ли не из пипеток вручную накапывают и за каждую унцию лично перед Марсом отчитываются. По другим — из адамантия разве что столовые ножи не делают, и то потому, что аллюминий все-таки дешевле.

Максим…. пишет:

Чего-чего?!

[quote=Максим….]

Чего-чего?! Коллега, вы в курсе, что даже в терминаторскких доспехах из адамантия сделаны лишь подпорки (чтоб под собственным весом не сложился). Использование адамантия в массовой технике — непозволительная роскошь.[/quote]

Внезапно используют (чаще как сплав с Керамитом или Пласталью). Так же как и в Титанах и Кораблях. Даже врата двореца Императора (комплекс, занимающий нехилую часть земли) из них сделаныо.

К тому тут сплав с керамитом, так что тут не "чистый" адамант.

[quote=Максим….]P.S. По некоторым данным изначально "Ленд Рейдер" был чуть-ли не сельхоз трактором 🙂[/quote]

Это путают с Ленд Краулером, пожалуй самым важным открытием техноархеологиста (ибо даже Астратес должны есть).

К тому же я использую самые

Ну, тогда понятно. Просто от кодекса к кодексы всё по-несколько раз изменяют, дополняют. Где-то главный строй. материал — керамит, а где-то — пластсталь.

Это главная беда GW, они

Это главная беда GW, они сделали довольно размытый по мелочам канон (при том, что основную часть нередко пеерписывают). Тут я это дальше немного расмотрю.

Максимальная скорость на

Ага. А теперь посмотрите на конструкцию ходовой. Подвеска жесткая. Т.е. каток жестко закреплен, рессор нет вообще. Это даже не трактор. Такой же изврат можно наблюдать и на Леман Русе и на Химере. Скорость которую можно безболезненно развить на подобном тарантасе не превысет 5-10 км/ч.

Копировать британские танки ПМВ надо было с умом, а не через задний проход. У ваховских извратов даже их (британцев) проходимость продемонстрирровать не получится, ибо переднюю ветвь гусеницы по середине корпуса загнули назад. Весь смысл высоких гусениц опоясывающих корпус свели к нулю.

Скорость которую можно

Откуда вы знаете? Может у них там сидит пленный орк и выпуча глаза глаза верит, что трясти не будет.

Поправку на будущее мы

Поправку на будущее мы сделать не в состоянии?

А поправку на физику? Думаете

А поправку на физику? Думаете в будущем вам ее заменят?

При бортовых экранах идущих по уровню траков, подрессореный каток, налетая на препятствие, просто уйдет в корпус (смотрим понятие "ход катка"). А вот танк радостно сядет своими экранами на это припятствие. Мгновенный сброс скорости это просто потрясающе.

коллега князь

это мир

коллега князь

это мир вархаммера — физика о нем может и не знать©

относитесь с юмором.

Гм, но оно же

Гм, но оно же "космофантастика" а не "фентези". Да и в предыдущих постах по Вахе Империум на современную Землю нападал. Вот я и подумал что физика там есть…

Жанр Вархаммера это

Жанр Вархаммера это Готическое Космическое Технофентези. А что до земли это был фанфик.

Физика там есть. Просто на нее класть болт обычное дело (а некоторые спокойно надругаются).

Коллега! Это — космофентези.

Коллега! Это — космофентези. А нападение Империума на Землю придумано.

Простите, демпферные поля

Простите, демпферные поля кто-то отменил? Это вообще-то сверхтехнологическая мультисредовая ТБМП, а не танк Первой Мировой.

Простите, а к какому типу

Простите, а к какому типу полей относятся демпферные? Или вы, как многие современные фантасты, склонны находить в таблице Менделеева новые элементы и т.д.?

А по поводу сверхтехнологичного танка с двигателем внутреннего сгорания и обзорными щелями в корпусе это сильно. Наверно и огибающие корпус гусеницы не имеющие иных функций кроме перегруза конструкции, это показатель? И конечно же в теанке будущего обязательно нужно иметь возможность стоять в полный рост.

P.S.

Хочу заметить что реактор это, как бы, не двигатель. И реактору (даже работающему на принципе сочетания двух громких слов) вряд ли потребуются массивные воздухозаборники и две выхлопные трубы высотой с танк.

О Господи… Ну какй смысл

О Господи… Ну какй смысл примеряться законами физики к миру Вархаммера — где, , из метлы можно танк расстрелять только потому, что взявший метлу орк искренне убежден, что она стреляет!

P.S. Я, кстати, может статьи

P.S. Я, кстати, может статьи по WH40K и продолжу.

Вы обещали тему по тамошним

Вы обещали тему по тамошним ВВС .

.

При всём уважении к автору

При всём уважении к автору поста, меня всё-таки мучит один вопрос: — А почему ОН такой уродливый?

Имперец пишет:

А почему ОН

[quote=Имперец]

А почему ОН такой уродливый?

[/quote]

Ну, это вопрос не к автору поста, а к компании Games Workshop 😉 . Танк Leman Russ ещё уродливей… и это Вы ещё их ВВС не видели!

redstar72 пишет:

Имперец

[quote=redstar72]

[quote=Имперец]

А почему ОН такой уродливый?

[/quote]

Ну, это вопрос не к автору поста, а к компании Games Workshop 😉 . Танк Leman Russ ещё уродливей… и это Вы ещё их ВВС не видели!

[/quote]

Я уже говорил, что к автору никаких претензий не имею. А по поводу оформления этой игры… По-моему дизайнеры злорово хохотали, рисуя этих монстров.

Ты орочью технику не видел

Ты орочью технику не видел (может займусь ею сразу после техники космодесанта).

А что до дизайна, то авторы Британцы для них такое традиция (отсылка к первым танкам).

Не-е-е, как раз возможности

Не-е-е, как раз возможности британских ромбов у имперских танков отсутствуют. Британцы делали ромб ради высокой передней ветви гусениц и большой длины, именно они позволяли "брать" высокие припятствия, переползать надолбы и не тонуть во рвах:

А у имперских драндулетов (причем всех "ромбоидов" начиная с Леман Руса) эта возможность обрезана. Высота передней части ходовой сравнима с современными танками:

И это я еще неправильно нарисовал. У них задняя часть тоже "подрезана", так что корпус становится еще и коротким. Возможность брать препятствия пропадает вообще. Так что конструкция получается совершенно ублюдочная. Огромная высота, огромный вес, и все это без всякого смысла.

Можно было бы оправдать такую ходовую если бы корпус не выступал за границы траков ни спереди, ни сзади, ни сверху. Это дало бы теоретическую возможность продолжать движение случайно перевернувшись на крышу (как у некоторых современных легких роботов). Понятно что возможность экзотическая и малополезная, но был бы хоть какой то смысл. Но нет, корпус и надстройки в силует подвески не вписываются.

Это все цветочки на

Это все цветочки на заклепочках на фоне всех прочих закидонов мира вахи, где нет вообще ничего кроме пафоса и бессмысленной беспощадности….